di Elisabetta Michielin

“Che queste mie memorie

siano la coscienza sporca

dei giorni che state vivendo”

Fra tutti gli anniversari celebrati quest’anno uno è passato più sotto silenzio degli altri: l’inizio delle guerre nella ex Jugoslavia 30 anni fa, nel 1991, con la dichiarazione di indipendenza di Slovenia e Croazia. Eppure le guerre Jugoslave inaugurano le cosiddette guerre postmoderne replicate poi con modalità simili in Congo, in Ruanda, nelle infinite guerre in Iraq e Afghanistan contro il terrorismo e per la democrazia… guerre che, dopo il fracasso e la dissoluzione del mondo del socialismo reale e del sistema bipolare, hanno rimesso al centro, nel modo più violento possibile, i confini su base etnica, producendo uno spazio e relazioni adeguate alla globalizzazione della creazione della ricchezza, una vera e propria nuova accumulazione di capitale. E le accumulazioni originarie sono per definizione violente e fondate sul furto per tradursi poi in nuove istituzioni che occulteranno la propria origine da rapina.

I territori della ex Jugoslavia durante e subito dopo le guerre sono stati oggetto di una selvaggia privatizzazione, riallocazione di risorse e ricchezze, delocalizzazioni di fabbriche favorite dalle differenze di salario e di tutele del lavoro, di una massiccia emigrazione di operai e di donne impiegate in Europa nei settori domestici e di cura. Inoltre permangono in un indefinito dopoguerra e continuano a produrre una economia mista fra quella umanitaria e quella illegale di armi, stupefacenti e tratta di persone.

I confini continuano ad essere prodotti e riprodotti ininterrottamente con tensioni permanenti, e sono oggi i luoghi di una guerra a bassa intensità condotta contro i richiedenti asilo che cercano di attraversare la cosiddetta Rotta Balcanica in cerca di una vita migliore.

Significativa è, a questo proposito, la prima sezione del libro di Michele Guerra, intitolata Tutta la Jugoslavia balla il rock and roll, dedicata alla scena musicale alternativa jugoslava, che tanto aveva a che spartire con analoghi gruppi musicali no future occidentali. Viene descritta la breve e bruciante epifania del gruppo Ekatarina Velika e dei suoi componenti presi in un vortice autodistruttivo che li porterà alla morte nel giro di pochi anni per AIDS o per eroina. Oggi, forse, sono pochi quelli che li ricordano ma – come giustamente racconta Guerra per assonanza – Kladuša Velika è il nome di una delle cittadine ai confini fra Bosnia e Croazia, già allora teatro di guerra, oggi più tristamente celebre per essere uno dei luoghi dove si ammassano i richiedenti asilo che tentano di oltrepassare la Croazia, in un game che sfida le torture da parte dei poliziotti croati; poliziotti fra i quali ci sono sicuramente molti ex miliziani degli anni Novanta pagati dall’Europa per tenere fuori dai confini i profughi che, se riescono ad arrivare in Italia, ancora una volta rischiano di essere rimandati indietro.

Se pochi ricordano gli Ekatarina Velika e troppo pochi sanno cosa succede oggi ai richiedenti asilo intrappolati a Kladuša Velika, quasi nessuno sa e men che meno ha voglia di ricordare chi siano gli attuali amministratori della cittadina bosniaca e quali fossero i loro traffici in tempo di guerra, oggi ripuliti e rilavati.

Ben venga quindi la scrittura romanzo di Michele Guerra che in questo magma si immerge senza remore né sguardi moralistici e risputa il lettore a bordo campo con il compito – esplicitato nella dedica ai tanti attivisti e volontari italiani che a quell’orrore si sono opposti, morendoci – di “cercare le loro vite e tradurle nel presente”.

Tigre di Arkan sceglie di raccontare uno spicchio temporale delle guerre jugoslave fra il 1991 e il 1992, e lo fa attraverso l’autobiografia romanzata di Srđan Golubović, un miliziano delle truppe mercenarie di Arkan, quelle che agivano per conto del governo di Milošević Golubović, che non è mai stato incriminato e oggi è unfamoso dj delle discoteche belgradesi, nonostante esistano una serie di foto (ancora visibili in rete) che lo immortalano mentre sferra un calcio in testa a una donna morente nel 1992 a Bijeljina in Bosnia, durante i massacri di civili, gli stupri e i saccheggi contro i mussulmani bosniaci e i serbi considerati non leali.

La voce narrante di Golubović, voce sempre sopra le righe, produce un rumore assordante in cui a volte è difficile orientarsi, come è difficile orientarsi nelle battaglie cruente e nel precipitare degli eventi con cambi di alleanze continui in un tempo ristrettissimo; un cervello febbrile che produce senza soluzione di continuità descrizioni secche di eventi terribili, considerazioni, riflessioni, nascoste dietro un cinismo che ha il pregio di svelare la coscienza sporca di chi quei giorni di guerra ha campato e di chi nei nostri campa ancora nascondendo la testa sotto la sabbia o usando cinicamente il sistema confinario per i propri affari e le proprie politiche più o meno democratiche.

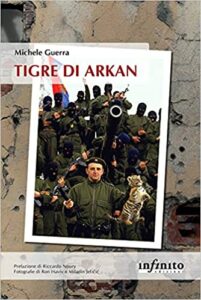

La fotografia che immortala Golubović armato, con vistosi occhiali bianchi da sole e una sigaretta in mano mentre alza con nonchalance la gamba per colpire la testa della donna è l’immagine perfetta e pop di una macchina da guerra e del. terrore che fa il paio con quella del suo capo, Arkan, che a volto scoperto, tiene in mano un mansueto tigrotto quasi disneyano ritratto sullo sfondo di spaventosi individui incappucciati e armati. Un contrasto disorientante e per questo ancora più terrorizzante fra qualcosa che riconosciamo come domestico e innocuo e qualcosa di platealmente spaventoso, che nel caso della fotografia di Golubović ci fa un effetto di dèjà vu, ricordandoci la celebre scena di Arancia Meccanica quando Alex fischiettando un allegro motivetto prende a calci un uomo a terra.

Le guerre postmoderne sono combattute da individui trasformati in criminali cui si dà l‘occasione straordinaria e la legittimità di affermarsi come tali a prescindere da qualsiasi legame sociale, costruirsi un gruzzolo per l’avvenire attraverso il saccheggio, i furti e la redistribuzione dei proventi frutto degli accordi delle bande paramilitari con i politici per i quali lavorano, o che si mettono direttamente in proprio servendo vari padroni. Individui che possono soddisfare le proprie pulsioni sessuali con lo stupro e quelle sadiche accanendosi sui civili (che poi per l’appunto si possono derubare) e che se saranno fortunati e accorti – come in questo caso – finita la guerra avranno anche la completa immunità e non dovranno mai rispondere dei propri crimini.

Le milizie private fanno il lavoro sporco e terroristico aprendo la strada all’esercito lì dove non può intervenire in prima persona per ragioni di immagine internazionale e di accordi locali, ma anche perché “il quarto esercito d’Europa visse qui la sua prima, vera crisi. Già all’inizio di luglio, il numero delle mancate risposte agli “appelli della Patria” raggiunse livelli esorbitanti: della Jugoslavia federale socialista, della Grande Serbia o della redenzione dei territori celesti oltre il Danubio, in sostanza non fregava un cazzo a nessuno”.

I miliziani vengono anche forniti di una ideologia nazionalista ed etnica semplice, efficace e vittimistica. Ogni guerra nazionalista ha bisogno di una propria retorica fondativa e di una propria storia da rivendicare: in particolare i serbi hanno la battaglia di Kosovo Polje, perduta contro gli ottomani nel 1389, usata da Milošević a partire dal suo celebre e minaccioso discorso del 28 giugno 1989 a una folla enorme: «Sei secoli dopo, adesso, noi veniamo nuovamente impegnati in battaglie e dobbiamo affrontare battaglie. Non sono battaglie armate, benché queste non si possano ancora escludere».

Ma quando i serbi combatteranno contro i Croati vien bene anche l’antifascismo; che poi il nostro Golubović ci creda o meno a questi miti e all’antica religione ortodossa è del tutto secondario.

In ogni caso la sua è la rappresentazione perfetta – seppur estrema – dell’”individuo proprietario”, dell’imprenditore di se stesso, spregiudicato e opportunista in concorrenza assoluta con gli altri, completamente desolidale e incapace di empatia. Insomma il tipo che va per la maggiore ancora oggi, pieno di livore contro i buonisti privilegiati dell’epoca che stana subito: “I rampolli dei proprietari delle aziende o dei professionisti, che la guerra l’avrebbero condotta occultamente, con le forniture regolarmente pagate dal governo di Slobo e che perciò potevano permettersi il lusso di schifarla pubblicamente”. Ma anche capace di individuare con sicurezza i propri nemici: “gli studenti serbi, gli oziosi, gli sballati, i paraculi, gli antimilitaristi di comodo, i pacifisti da riporto, i musicisti alternativi”. Fra questi sicuramente anche i pacifisti italiani morti su quei fronti e tutti quelli che hanno saputo fare una scelta etica e personale diversa, o quelli che hanno la lucidità di pensare che dopo tutto alla fine della guerra “noi saremo solo i parassiti, i parassiti, ci sbatteranno indietro a ogni confine, l’Italia diventerà lontanissima come l’America”.

Un pericolo che si rischia nelle descrizioni delle guerre jugoslave con il loro portato di tragici eventi è la spettacolarizzazione degli stessi dietro i quali si cela il rischio di una visione orientalista ed essenzialista, come se l’etnicismo e la violenza fossero connaturati all’essere nati in quei territori. Ma Golubović non ci sta e lo dice chiaro: “Da quando il tizio col sigaro e le dita a V disse che noi balcanici produciamo più storia di quanta ne riusciamo a digerire, qualsiasi cretino ritiene di avere in mano la pietra filosofale per spiegare ogni aspetto della nostra vita. La realtà è leggermente diversa: noi consumiamo la storia che voi producete in continuazione”

La lettura di Tigre di Arkan ci lascia una inquietudine non da poco: con la scelta della forma dell’autobiografia l’autore si è preso la libertà, propria del romanzo, dell’ambiguità, della interrogazione senza facili e risolutive risposte.

Se è evidente che il socialismo reale era fallito specialmente a causa delle differenze e stratificazioni basate su criteri politici e nella riduzione al silenzio dello spazio pubblico, c’è della verità e anche del condivisibile nella frase di Golubović “Per una volta, niente più glorie declinate al passato, né eroi del milletrecentoefanculo, Né partigiani cui succhiare il cazzo. C’era solo il presente, il nostro”, che svela un non poterne più di essere dei bravi e ubbidienti pionieri in un quadretto edulcorato e nel sentire che un mondo sta crollando. Gli Ekatarina Velika entrano nel buco dell’autodistruzione, i personaggi come Golubović distruggono gli altri mentre, cosa più tragica ancora, i “pacifisti” scontano tutta l’impotenza delle proprie scelte etica. Né possiamo rasserenarci pensando che non poteva che andare così mentre ancora ci chiediamo cosa si doveva fare per evitare il disastro.

Dall’altra è davvero terribile ogni volta leggere le biografie dei criminali di guerra come Milosević, Mladić, ecc.: da figli di famiglia partigiana a nazionalisti guerrafondai con un uso spregiudicato che del proprio passato e delle parole antifascismo, comunismo, socialismo. Una narrazione – per inciso – a cui molti intellettuali e persone famose hanno creduto e fatta propria, come Peter Handke o il regista Emir Kusturica o l’allenatore di calcio Sinisa Mihajlović, che in questi mesi rilascia dichiarazioni sul cancro di cui soffre, molto poco guerresche e controcorrente (“non posso sconfiggere la malattia, spero che lei si stanchi di me”), ma con una amicizia mai negata per Arkan, che iniziò la propria fortuna proprio fra i tifosi delle curve degli stadi di calcio, come ben racconta la seconda sezione del romanzo di Guerra che descrive la dissoluzione forzata delle squadre di calcio jugoslave, composte da campioni provenienti dalle diverse repubbliche che l’unificazione delle consorterie di tifosi ripulite dagli elementi non serbi e riciclate fra le sue tigri. Golubović era proprio uno dei tifosi della Stella Rossa di Belgrado e l’adrenalina che lo invade nel partecipare ai massacri contro i civili è un distillato potenziato di quella che provava durante gli scontri con i tifosi avversi. Non è peregrina la domanda che si faceva Pasolini allorché abiurava e si chiedeva se il male di oggi era già contenuto nel bene di ieri…

La scrittura di Guerra è erede originale di Luca Rastello che su quelle guerre e quei territori ha scritto testi fondamentali e ci interpella su questo groviglio di problemi ma anche sulle scelte che ognuno di noi deve fare nel proprio presente e nella situazione storica in cui si trova a vivere.

Michele Guerra, Tigre di Arkan, Infinito edizioni, pagine 255, € 15,00

Michele Guerra (Codroipo, 1978) è un attivista sui temi legati alle migrazioni, si occupa di letteratura balcanica per Pulplibri, nel 2018 ha pubblicato il romanzo Le tigri nelle gabbie invisibili per Stampa Alternativa.