di Chiara Meistro e Franco Pezzini

Chi si trovi a passare per Stoccarda, farà bene a fare un salto alla Staatsgalerie, ad ammirare alcuni gioielli – stranoti, ma sempre tali da illuminarci dentro – dell’arte preraffaellita. Nello specifico, ci riferiamo alle opere relative all’incompiuto Perseus Cycle di Edward Burne-Jones (1833-1898), tra cui spiccano le sole quattro tavole a olio effettivamente ultimate. Insieme a queste, non si possono non considerare i dieci studi a guazzo a grandezza naturale conservati alla Southampton City Art Gallery, in grado di fornire un’idea di come sarebbe potuto apparire il ciclo completo (da tenere presente è anche Perseus and Andromeda, 1876, all’Art Gallery of South Australia di Adelaide, sorta di esplorazione iniziale di due dei soggetti della serie). La commissione, intrapresa nel 1875 e portata avanti praticamente fino alla sua morte, appartiene dunque all’ultima fase della produzione di Burne-Jones, e intreccia le sue letture di pagine dell’amico William Morris (1834-1896) – alla base delle tavole è “The Doom of King Acrisius” da The Earthly Paradise – a dialettiche virtualmente un po’ complicate tra i due. Ed è bene guardare dietro le cornici.

Chi si trovi a passare per Stoccarda, farà bene a fare un salto alla Staatsgalerie, ad ammirare alcuni gioielli – stranoti, ma sempre tali da illuminarci dentro – dell’arte preraffaellita. Nello specifico, ci riferiamo alle opere relative all’incompiuto Perseus Cycle di Edward Burne-Jones (1833-1898), tra cui spiccano le sole quattro tavole a olio effettivamente ultimate. Insieme a queste, non si possono non considerare i dieci studi a guazzo a grandezza naturale conservati alla Southampton City Art Gallery, in grado di fornire un’idea di come sarebbe potuto apparire il ciclo completo (da tenere presente è anche Perseus and Andromeda, 1876, all’Art Gallery of South Australia di Adelaide, sorta di esplorazione iniziale di due dei soggetti della serie). La commissione, intrapresa nel 1875 e portata avanti praticamente fino alla sua morte, appartiene dunque all’ultima fase della produzione di Burne-Jones, e intreccia le sue letture di pagine dell’amico William Morris (1834-1896) – alla base delle tavole è “The Doom of King Acrisius” da The Earthly Paradise – a dialettiche virtualmente un po’ complicate tra i due. Ed è bene guardare dietro le cornici.

Tra il 1870 e il 1877, Burne-Jones espone soltanto due lavori, vessato com’è da attacchi della stampa (le nudità del suo Phyllis and Demophoön, 1870, sono state giudicate particolarmente riprovevoli) e ancora devastato dalla passione per la sua modella, Maria Cassavetti Zambaco (1843-1914), a sua volta pittrice, scultrice e disegnatrice di medaglie, figlia di un commerciante angloellenico e nipote del console greco. Il fatto è che Burne-Jones è sposato con Georgiana “Georgie” MacDonald (1840-1920), pittrice, artista dell’incisione e cara amica di George Eliot e John Ruskin (oltre che zia, tramite una delle varie sorelle, di Rudyard Kipling): dopo i primi anni d’idillio, il matrimonio è appunto buferato dall’ingresso di Zambaco, di cui Burne-Jones si innamora perdutamente. La donna cerca di convincerlo a lasciare la moglie, a togliersi la vita assieme col laudano, arrivando poi a tentare il suicidio nel Regent’s Canal con pubblico scandalo.

Tra il 1870 e il 1877, Burne-Jones espone soltanto due lavori, vessato com’è da attacchi della stampa (le nudità del suo Phyllis and Demophoön, 1870, sono state giudicate particolarmente riprovevoli) e ancora devastato dalla passione per la sua modella, Maria Cassavetti Zambaco (1843-1914), a sua volta pittrice, scultrice e disegnatrice di medaglie, figlia di un commerciante angloellenico e nipote del console greco. Il fatto è che Burne-Jones è sposato con Georgiana “Georgie” MacDonald (1840-1920), pittrice, artista dell’incisione e cara amica di George Eliot e John Ruskin (oltre che zia, tramite una delle varie sorelle, di Rudyard Kipling): dopo i primi anni d’idillio, il matrimonio è appunto buferato dall’ingresso di Zambaco, di cui Burne-Jones si innamora perdutamente. La donna cerca di convincerlo a lasciare la moglie, a togliersi la vita assieme col laudano, arrivando poi a tentare il suicidio nel Regent’s Canal con pubblico scandalo.  Nel frattempo si sono lasciati, ma Maria continuerà ad apparire nei quadri di Edward come una dark lady o un’incantatrice (emblematico il meraviglioso The Beguiling of Merlin, 1872-77, dove i due incantatori/pittori paiono abbastanza trasparentemente in scena), e finirà comunque tagliata fuori dai giri di amici comuni. Intanto, Georgiana approfondisce l’amicizia con William Morris, la cui moglie Jane ha un rapporto con Rossetti. Nonostante alcune allusioni nelle poesie di Morris suscitino il dubbio che chieda a “Georgie” di lasciare il marito, formalmente nessuno dei due matrimoni si scioglie e tutto resta compresso nell’intreccio delle loro vite. Georgiana “vince”, e le sue lettere sul tema sono un capolavoro di buonsenso e di dolcezza; ma non giudichiamo male la tumultuosa amante, con la sua passionalità mediterranea. Maria morirà a Parigi nel 1914, in una sorta di esilio dai giorni preraffaelliti, parecchio dopo la morte di Edward. Questa è la situazione che idealmente sta dietro il Perseus Cycle.

Nel frattempo si sono lasciati, ma Maria continuerà ad apparire nei quadri di Edward come una dark lady o un’incantatrice (emblematico il meraviglioso The Beguiling of Merlin, 1872-77, dove i due incantatori/pittori paiono abbastanza trasparentemente in scena), e finirà comunque tagliata fuori dai giri di amici comuni. Intanto, Georgiana approfondisce l’amicizia con William Morris, la cui moglie Jane ha un rapporto con Rossetti. Nonostante alcune allusioni nelle poesie di Morris suscitino il dubbio che chieda a “Georgie” di lasciare il marito, formalmente nessuno dei due matrimoni si scioglie e tutto resta compresso nell’intreccio delle loro vite. Georgiana “vince”, e le sue lettere sul tema sono un capolavoro di buonsenso e di dolcezza; ma non giudichiamo male la tumultuosa amante, con la sua passionalità mediterranea. Maria morirà a Parigi nel 1914, in una sorta di esilio dai giorni preraffaelliti, parecchio dopo la morte di Edward. Questa è la situazione che idealmente sta dietro il Perseus Cycle.

Il periodo è difficile, ma nel 1875 arriva a Burne-Jones una commissione interessante, da parte dell’allora giovane deputato conservatore Arthur Balfour (1848-1930), poi destinato ad assurgere a Primo Ministro: un ciclo di dipinti da opere letterarie per il salotto della sua casa di Londra. Il pittore sceglie il mito di Perseo, ispirandosi al testo dell’amico Morris e progettando una sequenza di dieci scene, sei in forma di dipinti ad olio e quattro come pannelli in bassorilievo e tecnica mista. Tutte le opere devono essere incastonate in una cornice di girali d’acanto sviluppata intorno alle pareti superiori del salotto. All’esposizione alla Grosvenor Gallery di Londra nel 1878, tuttavia, il lavoro non viene gradito (in particolare, piovono critiche sulla tavola Perseus and the Graiae del National Museum Wales di Cardiff, su cui torneremo) e Burne-Jones abbandona la realizzazione dell’originale soluzione in bassorilievo che aveva inizialmente avviato.

Il periodo è difficile, ma nel 1875 arriva a Burne-Jones una commissione interessante, da parte dell’allora giovane deputato conservatore Arthur Balfour (1848-1930), poi destinato ad assurgere a Primo Ministro: un ciclo di dipinti da opere letterarie per il salotto della sua casa di Londra. Il pittore sceglie il mito di Perseo, ispirandosi al testo dell’amico Morris e progettando una sequenza di dieci scene, sei in forma di dipinti ad olio e quattro come pannelli in bassorilievo e tecnica mista. Tutte le opere devono essere incastonate in una cornice di girali d’acanto sviluppata intorno alle pareti superiori del salotto. All’esposizione alla Grosvenor Gallery di Londra nel 1878, tuttavia, il lavoro non viene gradito (in particolare, piovono critiche sulla tavola Perseus and the Graiae del National Museum Wales di Cardiff, su cui torneremo) e Burne-Jones abbandona la realizzazione dell’originale soluzione in bassorilievo che aveva inizialmente avviato.

Per quanto altri eroi della mitologia classica presentino caratteristiche più amate, pochi quanto Perseo – con la cassa che lo chiude bambino assieme alla madre, la Gorgone da decapitare e poi la testa/maschera pietrificatrice da brandire, lo scudo/specchio e la spada falcata, il cavallo alato Perseo, Andromeda e il mostro marino, le costellazioni annesse… – hanno evocato agli artisti soluzioni visive d’impatto. Non stupisce che nell’occidente sessista – e in particolare nelle arti tra Otto e Novecento, quando una serie di topoi affermati come la donna incatenata, addormentata o morta consentivano di ridurla a spudorato oggetto di controllo e creazione maschile – abbia avuto tanto successo. Anche nei meravigliosi cicli di Burne-Jones (non solo quello di Perseo, ma gli altri della Pygmalion and Galatea series, della Briar Rose e di St George and the Dragon, come del resto in tavole come King Cophetua and the Beggar Maid), dove pure tanta eleganza e dolcezza illumina i dipinti, l’eroe maschile assume un ruolo un tantino equivoco di salvatore, animatore e creatore, e le donne ridotte a oggetto trascolorano su un piano di puro mito, e di atemporale bellezza estetica.

Resta il fatto che, al di là delle ambiguità, il mito di Perseo sia una festa per la fantasia. E non è un caso che una decina d’anni fa, a misurare le potenzialità della nuova santabarbara di effetti speciali, sia stato ripescato nella forma del vecchio film Scontro di titani (Clash of the Titans) di Desmond Davis (1981), uno strano peplum fuori stagione che vantava un ottimo cast e alcune trovate brillanti, soprattutto grazie al genio di Ray Harryhausen – alternate a scene francamente narcotiche – in vista di un remake Clash of the Titans (in Italia poi titolato senza grossa fantasia Scontro tra titani) di Louis Leterrier, 2010, che in origine doveva essere molto più sovversivo. Se il film campione d’incassi del 1981 mixava miti greci a modiche concessioni nordiche – essenzialmente nel nome del mostro marino della scena-tormentone “Liberate il Kraken!” invece che Ceto come nel mito greco – il remake avrebbe dovuto essere molto più sincretista, arruolando nel progetto come vilain principale la dea-mostro ancestrale mesopotamica Tiamat, e coinvolgendo contro di lei a fianco di Zeus anche divinità non olimpiche come Thoth, Osiride, Marduk, e persino Yahweh.

Resta il fatto che, al di là delle ambiguità, il mito di Perseo sia una festa per la fantasia. E non è un caso che una decina d’anni fa, a misurare le potenzialità della nuova santabarbara di effetti speciali, sia stato ripescato nella forma del vecchio film Scontro di titani (Clash of the Titans) di Desmond Davis (1981), uno strano peplum fuori stagione che vantava un ottimo cast e alcune trovate brillanti, soprattutto grazie al genio di Ray Harryhausen – alternate a scene francamente narcotiche – in vista di un remake Clash of the Titans (in Italia poi titolato senza grossa fantasia Scontro tra titani) di Louis Leterrier, 2010, che in origine doveva essere molto più sovversivo. Se il film campione d’incassi del 1981 mixava miti greci a modiche concessioni nordiche – essenzialmente nel nome del mostro marino della scena-tormentone “Liberate il Kraken!” invece che Ceto come nel mito greco – il remake avrebbe dovuto essere molto più sincretista, arruolando nel progetto come vilain principale la dea-mostro ancestrale mesopotamica Tiamat, e coinvolgendo contro di lei a fianco di Zeus anche divinità non olimpiche come Thoth, Osiride, Marduk, e persino Yahweh.  Ma quel progetto degli sceneggiatori John Glenn e Travis Wright avrebbe causato qualche mal di pancia sul piano della politica confessionale e confuso gli spettatori, per cui viene drasticamente riformato. Troviamo così riproposto l’Olimpo in stile sandalone del 1981 (dove Zeus era nientemeno che Laurence Olivier, Claire Bloom impersonava Era, Maggie Smith un’arrabbiatissima Teti, Ursula Andress ovviamente Afrodite), ma con un diverso design un po’ ucronico, e viene sviluppata in forma attiva un’ostilità solo virtuale nei miti greci, tra Zeus (Liam Neeson) e il fratello Ade (Ralph “Voldemort” Fiennes). Per il resto, con qualche libertà come il ritorno del Kraken (stavolta una bestiaccia a vertiginosi effetti di computergrafica invece dello stop motion di Harryhausen) e la presenza nel secondo film di Djinn stregoni del deserto, le trame delle due pellicole ricalcano più o meno la storia dei mitologi.

Ma quel progetto degli sceneggiatori John Glenn e Travis Wright avrebbe causato qualche mal di pancia sul piano della politica confessionale e confuso gli spettatori, per cui viene drasticamente riformato. Troviamo così riproposto l’Olimpo in stile sandalone del 1981 (dove Zeus era nientemeno che Laurence Olivier, Claire Bloom impersonava Era, Maggie Smith un’arrabbiatissima Teti, Ursula Andress ovviamente Afrodite), ma con un diverso design un po’ ucronico, e viene sviluppata in forma attiva un’ostilità solo virtuale nei miti greci, tra Zeus (Liam Neeson) e il fratello Ade (Ralph “Voldemort” Fiennes). Per il resto, con qualche libertà come il ritorno del Kraken (stavolta una bestiaccia a vertiginosi effetti di computergrafica invece dello stop motion di Harryhausen) e la presenza nel secondo film di Djinn stregoni del deserto, le trame delle due pellicole ricalcano più o meno la storia dei mitologi.

In Scontro di titani, per compiacere i censori che avevano posto il veto alla nudità di Andromeda, la si era fatta interpretare da un’attrice di raro candore, la fresca Judi Bowker emblema d’innocenza (già Chiara d’Assisi in Fratello sole, sorella luna di Zeffirelli, 1971, e Mina Harker nel televisivo Count Dracula di Philip Saville, 1977), incatenata a una roccia ma debitamente paludata, mentre un Kraken a metà tra il Mostro della laguna nera e l’Aquila moralista del Muppet Show emergeva dalle acque: tutto il torbido di secoli di Andromede sadomaso nell’arte veniva così sostanzialmente disinfettato. Ora però sono cambiati i tempi, non basta più incatenare l’eroina (Alexa Davalos) ferma alla roccia: in Scontro tra titani viene perciò appesa a una sorta di argano steampunk (o più propriamente Ptolemypunk, roba da ingegneri alessandrini) per l’esposizione al mostro. Certo, fa effetto che Argo diventi una città di mare (ma il suo porto Nauplia non è in fondo distante) e la storia di Andromeda venga spostata in Grecia dal Levante dei Peleset (Ioppe, odierna Giaffa, ma in fondo i mitologi parlavano anche dell’Etiopia, dunque con coordinate geografiche piuttosto vaghe). Peccato per la sceneggiatura bocciata, sia perché era molto più originale e visionaria, sia perché la storia di Perseo, se la si legge un po’ tra le righe, svela imprestiti meticci molto più genericamente “mediterranei” che non “greci” nel senso del classicismo di Canova (e dei peplum). Si prevedeva l’amore tra Perseo e una Dea della terra, l’ascesa del minaccioso culto di Tiamat, un’Andromeda inizialmente circondata da schiavi sessuali maschi… Ma vari sceneggiatori si avvicendano, e alla fine invece di Tiamat c’è Ade.

La novità è che ora arriverà anche un sequel: La furia dei titani (Wrath of the Titans) di Jonathan Liebesman, 2012, dominato da un tema della morte degli dei che piacerebbe a Plutarco. In compenso, ha un ricco serraglio da Theogony Park: chimere, ciclopi, il Minotauro, un Crono immane fuggito dal Tartaro… A interpretare un’Andromeda ora finalmente attiva, a capo di truppe, e non passiva principessa da salvare, è adesso Rosamund Pike.

La novità è che ora arriverà anche un sequel: La furia dei titani (Wrath of the Titans) di Jonathan Liebesman, 2012, dominato da un tema della morte degli dei che piacerebbe a Plutarco. In compenso, ha un ricco serraglio da Theogony Park: chimere, ciclopi, il Minotauro, un Crono immane fuggito dal Tartaro… A interpretare un’Andromeda ora finalmente attiva, a capo di truppe, e non passiva principessa da salvare, è adesso Rosamund Pike.

Uno degli aspetti d’interesse per gli artisti, nel ciclo di Perseo, è in effetti costituito dalla ricchezza di spunti creativi delle sue singole “stazioni”, quelle che per Burne-Jones diventano tavole. Per questo, merita considerarle nell’ordine – almeno a grandi linee – della sequenza da lui offerta.

La prima, The Call of Perseus, è ispirata a “The Doom of King Acrisius”, I, 248-50, combinando due scene: allo sconvolto Perseo quella che sembrava una vecchia (a sinistra, in secondo piano) si rivela Atena, pronta ad assisterlo nella terrifica impresa che lo attende (a destra, in primo piano). Delineando un’interfaccia visiva al componimento di Morris, Burne-Jones mantiene comunque un’autonomia, modificando leggermente i contenuti, come si può notare in particolare nel modo in cui è abbigliata la dea. Né nel dipinto di Stoccarda, né nel cartone preparatorio conservato a Southampton è infatti presente “l’usbergo sulle ginocchia” descritto dal poema; soltanto nel secondo è ben visibile la corazza pettorale e, per quanto in entrambi Atena sia dotata di elmo, la sua foggia è davvero troppo semplice per potersi accordare adeguatamente all’aggettivo “fair”. Eppure, la soluzione adottata da Burne-Jones nella tavola di Stoccolma supera in suggestione i versi di Morris: infatti, è come se cogliesse il momento in cui il manto della vecchia scompare per lasciar posto all’armatura di Atena, in una sorta di trasparenza improvvisa, quasi una trasfigurazione, del tessuto che freme addosso alla dea.

La prima, The Call of Perseus, è ispirata a “The Doom of King Acrisius”, I, 248-50, combinando due scene: allo sconvolto Perseo quella che sembrava una vecchia (a sinistra, in secondo piano) si rivela Atena, pronta ad assisterlo nella terrifica impresa che lo attende (a destra, in primo piano). Delineando un’interfaccia visiva al componimento di Morris, Burne-Jones mantiene comunque un’autonomia, modificando leggermente i contenuti, come si può notare in particolare nel modo in cui è abbigliata la dea. Né nel dipinto di Stoccarda, né nel cartone preparatorio conservato a Southampton è infatti presente “l’usbergo sulle ginocchia” descritto dal poema; soltanto nel secondo è ben visibile la corazza pettorale e, per quanto in entrambi Atena sia dotata di elmo, la sua foggia è davvero troppo semplice per potersi accordare adeguatamente all’aggettivo “fair”. Eppure, la soluzione adottata da Burne-Jones nella tavola di Stoccolma supera in suggestione i versi di Morris: infatti, è come se cogliesse il momento in cui il manto della vecchia scompare per lasciar posto all’armatura di Atena, in una sorta di trasparenza improvvisa, quasi una trasfigurazione, del tessuto che freme addosso alla dea.

Atena chiama Perseo a una prova e, al contempo, gli offre una spada e uno specchio (in altre versioni uno scudo lucido), mezzi necessari per uccidere una sua nemica, la Gorgone Medusa pietrificatrice. Il giovane è nudo, e va considerato che sovente la “prova con mostri” dell’eroe – Eracle, Edipo, Odisseo… – si ascrive a un contesto iniziatico, di rito di passaggio: un transito al mondo adulto di ogni maschio della comunità. Ecco il senso della nudità, ed è almeno suggestivo ravvisare eco iniziatiche in taluni legami od omologie tra eroi e mostri combattuti. È il tema di quello che potremmo definire l’eroe analogo, come Eracle per Era e tanti altri: così Perseo, dal nome infero e lunare che evoca la Dea Tremenda nelle ipostasi di Perse, Persefone – e dunque Ecate – è associabile alla Gorgone anguicrinita, al punto da potersi domandare se in origine non ne fosse un semplice paredro. Al centro, insomma, Perse, la Dea infera dalle chiome di serpente, e accanto a lei Perseo: tanto più che l’unico verso pervenuto delle Forcidi di Eschilo assimila Perseo al cinghiale, come dea-cinghiale è la Gorgone associata alla Luna, e l’arma di lui è la harpe, la spada falcata lunare. A contrapporli sarà poi una diversa, sopravvenuta teologia che abbinerà a lui, assurto a grande eroe indoeuropeo che con la harpe decapita il mostro femmina lunare e ctonio, un’altra dea, protettrice-guerriera e vergine.

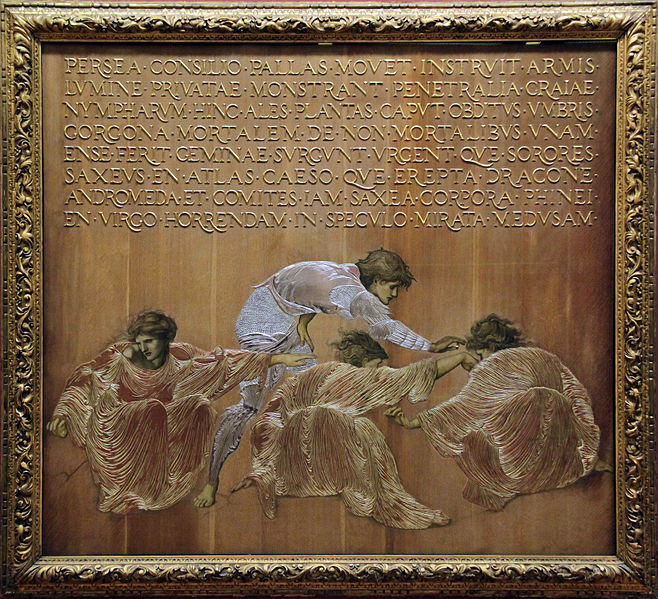

Per quanto riguarda la seconda tavola, Perseus and the Graiae, degna di particolare attenzione è la versione conservata al National Museum Wales di Cardiff, 1877-78, ovvero l’unico pannello in bassorilievo e tecnica mista a essere stato completato.

I volti e le mani delle figure sono dipinti ad olio direttamente sul supporto ligneo di quercia, mentre lo sfondo tenné, rigato dalle venature, è volutamente privo di pittura, riuscendo così a creare la suggestione di uno scenario scabro, arido e brullo. Le vesti sono invece modellate in gesso a bassorilievo e rese preziose dalla successiva applicazione della foglia d’oro per i pepli bruniti delle Graie, dalle cui pieghe traspare la base di colore rosso, e della foglia d’argento su pigmento grigio scuro per l’armatura di Perseo, con un risultato particolarmente vivido e straordinario per la cotta di maglia, che appare a tutti gli effetti “più vera del vero”. Infine, la scena è sovrastata da un testo latino composto da lettere dorate in mogano intagliato, fissate singolarmente sul pannello di quercia: il componimento, in esametri dattilici, è opera di Sir Richard Claverhouse Jebb (1841-1905), eminente classicista e traduttore, e riassume le vicende del ciclo di Perseo.

La tavola di Cardiff risulta essere la prima versione delle Graie: seguono quella di Southampton, 1877-80, dove il testo è inserito all’interno di un riquadro con fondo blu oltremare, delimitato da una cornice dorata, a ricordare certi tipi di decorazione nei manoscritti miniati, o alcune soluzioni adottate dai pittori rinascimentali (cfr. la Camera degli Sposi di Andrea Mantegna a Mantova), e per terza quella ben più tarda di Stoccarda, 1892, dipinta ad olio, dove il componimento scritto viene espunto e le tonalità diventano più scure e monocrome (evoluzione che sembrerebbe tradire tutto il peso delle critiche ricevute alla Grosvenor Gallery). E sempre a proposito di notazioni coloristiche, è interessante notare un dettaglio legato ai pepli delle Graie di quest’ultima versione: la tinta bluastra dei tessuti è quella che richiama più strettamente il colore dei mantelli da loro indossati nel poema di Morris (I, 253-55).

Le tre dee antiche (Γραῖαι, cioè grigie, ovvero le anziane per antonomasia, a incarnare le fasi dell’invecchiamento) appaiono accucciate in uno scenario desertico – ben diverso dalla sala dalle bianche colonne descritta da Morris –, e si stanno passando l’unico occhio – quello che hanno in comune, secondo il mito – e Perseo si piega a sottrarlo, tenendolo tra le dita, per costringerle a indicargli la strada. Un occhio, tra l’altro, irradiato di luce dorata; non a caso, il “lumen” di cui sono prive le Graie, come recita l’iscrizione; un organo, insomma, che diventa simile a una stella brillante, capace di illuminare il cammino (con fors’anche un vago riferimento alle metamorfosi in costellazioni che concludono il mito di Perseo). E, ancora, è tutta di Burne-Jones la trasfigurazione in pura Bellezza di soggetti canonizzati nel segno del Brutto, la cosiddetta Beautification of Ugliness. Le Graie del mito sono in generale descritte – tranne che da Eschilo – come orrende e grottesche (un solo occhio e un solo dente in comune), ma qui notiamo all’ennesima potenza la tendenza del pittore a trasfigurare con tratti delicati qualunque personaggio, a rendere eteree anche figure come queste dee arcaiche, che pure una gravità la mostrano, nell’ambito di una ben precisa poetica che smarca da un certo realismo – tra polvere, trucioli e sudore – di Millais e Holman Hunt. D’altra parte, qualcosa di questa delicata bellezza riflette l’eleganza di colori e modelli che Morris ha dispensato nei suoi incredibili tessuti e carte da parati. In più, la particolare tecnica della tavola di Cardiff permette di trovare la pelle delle Graie – soprattutto quella a sinistra – effettivamente grigia come da etimologia, più che delicata e pallida com’è di solito nei personaggi di Burne-Jones (inclusa quella dell’eroe, a prefigurare di lontano i maliziosi adolescenti di Aubrey Beardsley), conservando pur tuttavia i tratti morbidi della grazia della gioventù. Quanto ciò appaia singolare nel caso delle tre antiche dee è evidente.

La stazione pittorica successiva manca in Morris, che semplifica la storia. Secondo il mito, le Graie hanno dovuto rivelare dove si trovino le armi speciali per uccidere Medusa: così, Perseo viene indirizzato da ninfe d’acqua il cui statuto è un po’ diverso da versione a versione. Per alcuni si tratterebbe di ninfe dello Stige sulla soglia dell’Ade, per altri di ninfe marine. Proprio come Nereidi vengono spesso considerate, e lo si evince anche da due varianti di titolo attribuite alla terza tavola: Perseus and the Nereids o Perseus and the Sea Nymphs (altrimenti The Arming of Perseus).

In questo tableau rarefatto, troviamo di nuovo l’idealizzazione dei volti; in particolare, nel dipinto di Stoccarda, le ninfe diventano pressoché identiche nei lineamenti, senza contare che, rispetto allo studio conservato a Southampton, anche le loro capigliature si uniformano in crocchie brune e i pepli dai colori iridescenti come conchiglie vengono dismessi in favore di monotone nuances azzurrine. Le ninfe poggiano delicatamente i piedi su una sorta di pozzanghera, a richiamo delle acque familiari o infere, e nel cartone preparatorio, che ha una luminosità un po’ più accentuata, questa assomiglia a sua volta a una sottile lamina d’argento applicata sul terreno sabbioso, seppur sospinta a rialzarsi quasi impercettibilmente lungo il bordo, in corrispondenza di lievi increspature spumose. Le interlocutrici dell’eroe sono di nuovo tre, a ricordare le Grazie della Primavera di Botticelli (laddove le Nereidi sarebbero, malcontate, una cinquantina, mentre a rigore lo Stige verrebbe amministrato da una sola, omonima, ninfa Oceanina), e gli porgono tre oggetti, cioè l’elmo dell’invisibilità, una bisaccia speciale in cui collocare la testa mozza della Gorgone e una coppia di calzari alati. Davanti a loro, un androgino Perseo, stretto nell’armatura, ha assunto, per infilare una delle calzature, una posizione seduta un tantino innaturale e goffa, come preoccupato e forse disilluso da quelle che restano spiazzanti immagini del Femminile: si potrebbe addirittura azzardare – bentrovato ma forse un po’ forzato – che la scelta di tre simil-Grazie alluda al terzetto di belle cugine composto da Maria Zambaco, Marie Spartali Stillman e Aglaia Coronio, dette appunto “the Three Graces”. Tuttavia, è possibile che la situazione apparentemente calma (una commissione importante, la gioia della pittura che offre a Burne-Jones le sue armi incantate), ma in realtà increspata da un senso di tensione sospesa (per tutto ciò che si è detto su quegli anni turbinosi del pittore, forse evocati anche nello sfondo scurito del dipinto di Stoccarda), influisca un po’ su tutte le sue scelte iconografiche. Forse, una certa confusione e fatica del pittore è anche avvertibile nel gioco visivo di contrapposizioni tra la morbidezza degli abiti delle ninfe – che in fondo appartengono a una dimensione di bellezza intangibile e senza tempo – e la rigidezza costrittiva della tenuta che inguaina l’eroe, o la loro pacatezza a fronte della sua preoccupazione carica di implicazioni mortifere.

In questo tableau rarefatto, troviamo di nuovo l’idealizzazione dei volti; in particolare, nel dipinto di Stoccarda, le ninfe diventano pressoché identiche nei lineamenti, senza contare che, rispetto allo studio conservato a Southampton, anche le loro capigliature si uniformano in crocchie brune e i pepli dai colori iridescenti come conchiglie vengono dismessi in favore di monotone nuances azzurrine. Le ninfe poggiano delicatamente i piedi su una sorta di pozzanghera, a richiamo delle acque familiari o infere, e nel cartone preparatorio, che ha una luminosità un po’ più accentuata, questa assomiglia a sua volta a una sottile lamina d’argento applicata sul terreno sabbioso, seppur sospinta a rialzarsi quasi impercettibilmente lungo il bordo, in corrispondenza di lievi increspature spumose. Le interlocutrici dell’eroe sono di nuovo tre, a ricordare le Grazie della Primavera di Botticelli (laddove le Nereidi sarebbero, malcontate, una cinquantina, mentre a rigore lo Stige verrebbe amministrato da una sola, omonima, ninfa Oceanina), e gli porgono tre oggetti, cioè l’elmo dell’invisibilità, una bisaccia speciale in cui collocare la testa mozza della Gorgone e una coppia di calzari alati. Davanti a loro, un androgino Perseo, stretto nell’armatura, ha assunto, per infilare una delle calzature, una posizione seduta un tantino innaturale e goffa, come preoccupato e forse disilluso da quelle che restano spiazzanti immagini del Femminile: si potrebbe addirittura azzardare – bentrovato ma forse un po’ forzato – che la scelta di tre simil-Grazie alluda al terzetto di belle cugine composto da Maria Zambaco, Marie Spartali Stillman e Aglaia Coronio, dette appunto “the Three Graces”. Tuttavia, è possibile che la situazione apparentemente calma (una commissione importante, la gioia della pittura che offre a Burne-Jones le sue armi incantate), ma in realtà increspata da un senso di tensione sospesa (per tutto ciò che si è detto su quegli anni turbinosi del pittore, forse evocati anche nello sfondo scurito del dipinto di Stoccarda), influisca un po’ su tutte le sue scelte iconografiche. Forse, una certa confusione e fatica del pittore è anche avvertibile nel gioco visivo di contrapposizioni tra la morbidezza degli abiti delle ninfe – che in fondo appartengono a una dimensione di bellezza intangibile e senza tempo – e la rigidezza costrittiva della tenuta che inguaina l’eroe, o la loro pacatezza a fronte della sua preoccupazione carica di implicazioni mortifere.

Tornando ancora allo sfondo scuro che lambisce le Nereidi, forse non è un caso che ci sia un’evidente somiglianza con quello delle Graie di Stoccarda: entrambi presentano infatti fluttuanti profili montagnosi dominati da nebbiose sfumature antracite, ma con connotazioni ben più drastiche per quel che riguarda il secondo dipinto: questo sembra estinguere la luce invece presente nel pannello di Cardiff, come la fiamma di una candela viene smorzata dall’incombere dello spegnitoio, a suggerire il peso di una vecchiaia incombente e il progressivo approssimarsi della morte (d’altra parte, la realizzazione delle Graie di Stoccolma precede di soli sei anni la fine dell’esistenza di Burne-Jones). Per contro, non si può non notare nella figura di Perseo una determinazione a sopravvivere in una realtà spesso durissima, ed ecco le armi speciali delle Nereidi, di cui prontamente inizia a servirsi.

Tornando ancora allo sfondo scuro che lambisce le Nereidi, forse non è un caso che ci sia un’evidente somiglianza con quello delle Graie di Stoccarda: entrambi presentano infatti fluttuanti profili montagnosi dominati da nebbiose sfumature antracite, ma con connotazioni ben più drastiche per quel che riguarda il secondo dipinto: questo sembra estinguere la luce invece presente nel pannello di Cardiff, come la fiamma di una candela viene smorzata dall’incombere dello spegnitoio, a suggerire il peso di una vecchiaia incombente e il progressivo approssimarsi della morte (d’altra parte, la realizzazione delle Graie di Stoccolma precede di soli sei anni la fine dell’esistenza di Burne-Jones). Per contro, non si può non notare nella figura di Perseo una determinazione a sopravvivere in una realtà spesso durissima, ed ecco le armi speciali delle Nereidi, di cui prontamente inizia a servirsi.

Nella sequenza, la quarta tavola è The Finding of Medusa, 1888-92: di nuovo, l’ispirazione è a Morris, che però ambienta la scena in una sala di pietra dai muri neri, eretta oniricamente in mezzo a una landa lunare increspata di serpenti. Nello studio conservato a Southampton, siamo invece in una sorta di grotta oscura, o di forra (mentre nel disegno alla Staatsgalerie l’ambientazione rocciosa risalta maggiormente poiché rischiarata da quello che sembra un pallido albeggiare rosato). La metà sinistra dell’opera è dominata dall’alta figura paludata di Medusa, una femme fatale dai tratti fascinosi e gelidi, con chiome ribelli fluttuanti (dove, notiamo, non si riconoscono i serpenti che Morris dice impigliati tra i capelli). Lei passeggia nella sala, dice il poema, volgendo il capo da un muro all’altro, e gemendo al cader giù di quei serpenti dalle chiome. In basso sulla destra, sono invece accucciate le altre due Gorgoni, con grandi ali (vecchie e curve, dice Morris, con gli occhi resi di sasso dalla grande angoscia, mentre qui di nuovo le troviamo giovani e belle). Ci si aspetterebbe che la presenza statuaria di Medusa mirasse allo spettatore, pronta a impietrirlo; invece, lo sguardo è vagamente sfuggente, quasi fosse già stata sconfitta, e ancora più emblematiche sono le sorelle, che occhieggiano quasi spaventate. Secondo il poema, Medusa sta piangendo la propria trasformazione in mostro per aver amoreggiato in modo blasfemo con Poseidone nel tempio di Atena. Ed è alle spalle delle sorelle che sorge Perseo, rivolto all’indietro per guardare nello specchio datogli dalla dea protettrice; la bisaccia è già pronta all’uso, la mano destra è ben serrata sulla spada e il torace è protetto da un’elegante corazza con decorazione a lobi fogliati, distinguibile soltanto nel disegno di Stoccarda. L’eroe però, spiega Morris, è turbato dall’angoscia di Medusa:

Nella sequenza, la quarta tavola è The Finding of Medusa, 1888-92: di nuovo, l’ispirazione è a Morris, che però ambienta la scena in una sala di pietra dai muri neri, eretta oniricamente in mezzo a una landa lunare increspata di serpenti. Nello studio conservato a Southampton, siamo invece in una sorta di grotta oscura, o di forra (mentre nel disegno alla Staatsgalerie l’ambientazione rocciosa risalta maggiormente poiché rischiarata da quello che sembra un pallido albeggiare rosato). La metà sinistra dell’opera è dominata dall’alta figura paludata di Medusa, una femme fatale dai tratti fascinosi e gelidi, con chiome ribelli fluttuanti (dove, notiamo, non si riconoscono i serpenti che Morris dice impigliati tra i capelli). Lei passeggia nella sala, dice il poema, volgendo il capo da un muro all’altro, e gemendo al cader giù di quei serpenti dalle chiome. In basso sulla destra, sono invece accucciate le altre due Gorgoni, con grandi ali (vecchie e curve, dice Morris, con gli occhi resi di sasso dalla grande angoscia, mentre qui di nuovo le troviamo giovani e belle). Ci si aspetterebbe che la presenza statuaria di Medusa mirasse allo spettatore, pronta a impietrirlo; invece, lo sguardo è vagamente sfuggente, quasi fosse già stata sconfitta, e ancora più emblematiche sono le sorelle, che occhieggiano quasi spaventate. Secondo il poema, Medusa sta piangendo la propria trasformazione in mostro per aver amoreggiato in modo blasfemo con Poseidone nel tempio di Atena. Ed è alle spalle delle sorelle che sorge Perseo, rivolto all’indietro per guardare nello specchio datogli dalla dea protettrice; la bisaccia è già pronta all’uso, la mano destra è ben serrata sulla spada e il torace è protetto da un’elegante corazza con decorazione a lobi fogliati, distinguibile soltanto nel disegno di Stoccarda. L’eroe però, spiega Morris, è turbato dall’angoscia di Medusa:

avesse rivolto a me il suo volto pien d’angoscia”.

Ma con ciò Pallade di tal pensier l’ha folgorato:

“È poi ver che vuole vivere colui che fu portato

a tal dolor e a tale miserare

da cui né nume né uom può liberare?

Poiché il voto tremendo di Pallade la lega

fino al passar di tutto, di cielo e terra omega

ma voglia Dio che la cosa sia finita”.

Atena rende l’atto di Perseo, un po’ ambiguamente, quasi un’eutanasia. Medusa risulta insomma, in tutti i sensi, una donna perduta (come le vampire vittoriane, in fondo): non può essere liberata dalla sua condanna, come invece la Bella Addormentata del ciclo della Briar Rose, e non resta che salvarla in altro modo. Del resto, per i vittoriani, una donna che non possa essere passiva e sottomessa – e Medusa, bella e potente come le dee di Rossetti, ma anche più avulsa dal contemporaneo e proiettata nel mito con tutta la torpida indolenza della femme fatale – non ha che un unico ineluttabile destino, la morte.

Come oggi generalmente accettato, fu la rilettura teologica da parte delle società patriarcali della maschera della Grande Dea neolitica – specie in aspetti oscuri o mortiferi avvertiti, a torto o a ragione, come allarmanti – a popolare di mostri-femmina l’immaginario dell’antichità: un sottofondo che, combinato nelle teratomachie divine ed eroiche dei popoli d’occidente come in infinite favole di paura, sopravvivrà fino ai miti moderni e postmoderni cifrato in elementi sorprendentemente arcaici. Persino al di là del furioso infierire contro mostri-femmina malvagi, l’immaginario occidentale pare consacrare la violenza a regola di pietà contro la diversità femminile in quanto tale.  Un esempio impressionante è costituito dalla leggenda irlandese di Libon, superstite coi due fratelli a un’inondazione del I secolo che avrebbe sterminato il resto della popolazione, e per questo mutata in sirena. Libon sarebbe vissuta tranquilla nel suo mondo marino fino al 588, quando incontrò i santi Beoc e Comgall, che benevolmente le proposero di tagliarle la coda – rendendola una donna “normale” – o di ucciderla, in quanto mostro. Libon scelse la morte, e per il sacrificio, bontà loro, venne santificata e ricordata con il nome di santa Libon o santa Mengen, «colei che è nata dal mare», raffigurata nelle chiese irlandesi proprio come sirena dalle gambe a forma di coda di pesce.

Un esempio impressionante è costituito dalla leggenda irlandese di Libon, superstite coi due fratelli a un’inondazione del I secolo che avrebbe sterminato il resto della popolazione, e per questo mutata in sirena. Libon sarebbe vissuta tranquilla nel suo mondo marino fino al 588, quando incontrò i santi Beoc e Comgall, che benevolmente le proposero di tagliarle la coda – rendendola una donna “normale” – o di ucciderla, in quanto mostro. Libon scelse la morte, e per il sacrificio, bontà loro, venne santificata e ricordata con il nome di santa Libon o santa Mengen, «colei che è nata dal mare», raffigurata nelle chiese irlandesi proprio come sirena dalle gambe a forma di coda di pesce.

(– continua)