di Franco Pezzini

Matteo Severgnini, La regola del rischio, pp. 304, euro 16, Todaro, Lugano, (Svizzera) 2021;

Matteo Severgnini, La regola del rischio, pp. 304, euro 16, Todaro, Lugano, (Svizzera) 2021;

Matteo Severgnini, La donna della luna, pp. 240, euro 16, Meridiano Zero, Bologna 2018.

Anni fa, aiutando un amico a organizzare una piccola manifestazione locale a tema poliziesco, avevo contattato uno scrittore con cui ho un buon rapporto. Alla domanda se potesse essere ospite, aveva declinato: “Invitatemi a eventi su altri generi, anche sul romanzo rosa se volete, ma gialli basta. C’è una febbre gialla che dilaga, ogni assessore comunale alla cultura tenta di organizzare un suo festival del giallo [come appunto tentavamo noi, senza assessori] – non se ne può più”. In realtà nel poliziesco non mancano uscite di qualità di cui merita parlare, e ciò appunto si farà in questo pezzo, ma è vero che la nostra editoria ha un rapporto col giallo un po’ particolare.

Non saprei stimare il numero di polizieschi nuovi – cioè non riedizioni di classici – varati ogni anno in Italia, ma certo è imponente. Una fetta significativa è quella che possiamo definire dell’usato sicuro, magari con autori atteggiati essi stessi a personaggi: grossa stima per il mestiere, ma ammetto che personalmente, come lettore, mi interessa poco. Semmai, a grandi numeri, può rilevare il fenomeno sociologico: per esempio per l’interessante conferma dell’estasi per le divise che già regna nelle miniserie tv (nell’ambito di una strategia di consenso che possiamo chiamare con l’onesto termine di propaganda). Che la porti avanti l’emittente di Stato rientra nella normalità delle cose, più inquietante è la ripresa di tali stilemi di consenso da parte di miriadi di autori spesso sconosciuti. La stessa forza critica insita nel noir in molti casi è inibita dal senso stanco di riciclo del riciclo di atmosfere, situazioni, caratteri: lo sappiamo, l’uso dei topoi non esclude un’originalità di risultato (semmai permette di valorizzarla), ma occorre una lucida percezione dei meccanismi narrativi. Troppe volte l’originalità conclamata riguarda dettagli minori nell’ambito del riciclone di personaggi e situazioni, o denuncia la non conoscenza di classici del genere dove quei temi sono già ben sviluppati: una certa naïveté aleggia in molte interviste.

Non entro poi qui in un tema spinoso, la presenza o meno nei polizieschi di una qualità autenticamente letteraria, cioè di un certo tipo di spessore contenutistico e formale che – pare opportuno ribadire una classificazione canonizzata a fronte del disinvolto utilizzo dei termini nel web – distingue la letteratura da registri narrativi più scabri, detti antipaticamente paraletteratura. Il genere in quanto tale non esclude connotazioni letterarie (pensiamo a Simenon), che sono benvenute ma non necessarie: la narrativa di genere ha in sé un suo valore, che – se le regole tecniche del gioco sono rispettate – prescinde dalla presenza o meno di connotati letterari. Con buona pace di certa critica vecchia e un po’ stantia che trova però ancora alfieri, il distinguo mainstream/genere e il distinguo letteratura/altra narrativa non possono sovrapporsi tout court.

A proposito di genere “puro”: la recente, tragica scomparsa di Stefano Di Marino, considerato il più grande scrittore pulp in Italia e in effetti serissimo professionista da più titoli l’anno, ma di fatto confinato con le sue saghe più note nello spazio chiuso delle edizioni da edicola (mentre colleghi a volte meno solidi accedevano tranquillamente agli scaffali librari – “spazio chiuso” perché il volume da edicola non ha l’ISBN e dopo un po’ sparisce), suggerisce una serie di riflessioni. Se personalmente in genere non frequento il pulp, non ne amo troppo gli stilemi e l’antropologia se non branditi al filtro dell’ironia (penso per esempio alla consapevolezza ironica e autenticamente letteraria di un autore come Claudio Vergnani, anche nelle sue uscite pulp), non ho nessun dubbio sulla statura professionale di Di Marino, oltretutto persona umanamente deliziosa e disponibilissima che mi pare giusto ricordare: come al tempo di Salgari, lo scrittore popolare può restare in balia di logiche dove viene spremuto fino al sangue e non valorizzato. Andrea Carlo Cappi, in un bel ricordo dell’amico scomparso, ha parlato direttamente di uccisione, per indicare la spinta demotivante che (consideriamo anche il lockdown e le limitazioni da covid, causa diretta o indiretta di una serie di tragedie) un certo tipo di marginalizzazione da silenzio può innescare con esiti terribili. Il problema ovviamente non riguarda solo il poliziesco, anche se il fenomeno colpisce a grandi numeri su un genere tanto rappresentato: alcuni contratti di editori neppure troppo piccoli che mi sono stati mostrati lasciano, con le loro clausole capestro, davvero indignati. Ma il discorso porterebbe lontano, e torniamo al punto di partenza.

A proposito di genere “puro”: la recente, tragica scomparsa di Stefano Di Marino, considerato il più grande scrittore pulp in Italia e in effetti serissimo professionista da più titoli l’anno, ma di fatto confinato con le sue saghe più note nello spazio chiuso delle edizioni da edicola (mentre colleghi a volte meno solidi accedevano tranquillamente agli scaffali librari – “spazio chiuso” perché il volume da edicola non ha l’ISBN e dopo un po’ sparisce), suggerisce una serie di riflessioni. Se personalmente in genere non frequento il pulp, non ne amo troppo gli stilemi e l’antropologia se non branditi al filtro dell’ironia (penso per esempio alla consapevolezza ironica e autenticamente letteraria di un autore come Claudio Vergnani, anche nelle sue uscite pulp), non ho nessun dubbio sulla statura professionale di Di Marino, oltretutto persona umanamente deliziosa e disponibilissima che mi pare giusto ricordare: come al tempo di Salgari, lo scrittore popolare può restare in balia di logiche dove viene spremuto fino al sangue e non valorizzato. Andrea Carlo Cappi, in un bel ricordo dell’amico scomparso, ha parlato direttamente di uccisione, per indicare la spinta demotivante che (consideriamo anche il lockdown e le limitazioni da covid, causa diretta o indiretta di una serie di tragedie) un certo tipo di marginalizzazione da silenzio può innescare con esiti terribili. Il problema ovviamente non riguarda solo il poliziesco, anche se il fenomeno colpisce a grandi numeri su un genere tanto rappresentato: alcuni contratti di editori neppure troppo piccoli che mi sono stati mostrati lasciano, con le loro clausole capestro, davvero indignati. Ma il discorso porterebbe lontano, e torniamo al punto di partenza.

Ovviamente meno comune, sulla massa delle uscite, è che il poliziesco presenti elementi autenticamente critici o almeno connotati da vera originalità. Vuoi perché apra in modo interessante a discipline altre, con le loro peculiarità “tecniche” (per esempio i gialli che guardano al cinema, oppure quelli interessati alla Storia – ovviamente la qualità della ricerca alla base e l’intelligenza nell’uso dei materiali fanno la differenza); vuoi perché ambientazioni o profili di personaggi conducano a fronti non così battuti. E questo mi pare il caso di un paio di polizieschi apparsi negli ultimi anni – uno da pochi mesi – a firma di Matteo Severgnini.

Il piccolo lago d’Orta in Piemonte ha una solidissima tradizione di evocazioni letterarie, da Enea Silvio Piccolomini a Balzac, Browning e Durrell, da Gadda a Soldati e Montale a molti altri (penso a certi meravigliosi racconti fantastici di Alessandro Defilippi, tra gli autori appunto più letterari del fantastico italiano contemporaneo), per non parlare del ruolo di quei luoghi nel rapporto tra Nietzsche e Lou Andreas Salomè. Di Orta era il geniale Ernesto Ragazzoni, della vicina Omegna Gianni Rodari. E sempre di Omegna è appunto Severgnini, colto collaboratore di varie trasmissioni alla Radio Televisione Svizzera Italiana, brillante autore teatrale, cinematografico, di novelle in varie antologie e giunto con La donna della luna al primo romanzo.

Il piccolo lago d’Orta in Piemonte ha una solidissima tradizione di evocazioni letterarie, da Enea Silvio Piccolomini a Balzac, Browning e Durrell, da Gadda a Soldati e Montale a molti altri (penso a certi meravigliosi racconti fantastici di Alessandro Defilippi, tra gli autori appunto più letterari del fantastico italiano contemporaneo), per non parlare del ruolo di quei luoghi nel rapporto tra Nietzsche e Lou Andreas Salomè. Di Orta era il geniale Ernesto Ragazzoni, della vicina Omegna Gianni Rodari. E sempre di Omegna è appunto Severgnini, colto collaboratore di varie trasmissioni alla Radio Televisione Svizzera Italiana, brillante autore teatrale, cinematografico, di novelle in varie antologie e giunto con La donna della luna al primo romanzo.

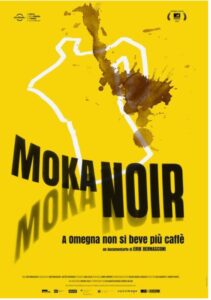

In tempi recenti Severgnini è stato anche sceneggiatore di un magnifico documentario di Erik Bernasconi, Moka Noir: a Omegna non si beve più caffè, sull’assassinio (il plot ricalca stilemi dell’indagine poliziesca) di un’intera filiera di industrie locali di enorme peso sul boom del consumo in Italia nei Sessanta (le cosiddette “sette sorelle” della zona: Bialetti, Piazza, Alessi, Lagostina, Girmi eccetera – basti pensare che lì è nata la macchina moka che tutti abbiamo in casa, ideata da Alfonso Bialetti nel 1933) a opera dei meccanismi della globalizzazione. Il regista intervista i sopravvissuti, ex lavoratori, sindacalisti, gli stessi imprenditori, fa loro rievocare le tensioni di anni di rivendicazioni, conduce in stabilimenti spettrali un tempo portatori di occupazione per l’intera area e ora desolatamente vuoti. È incredibile pensare che questa fettina di Piemonte nel Verbano-Cusio-Ossola, dove si respira con l’aria dei laghi già un po’ di Svizzera, strappandosi a una povertà di lunga durata (le foto della zona nei primi decenni del Novecento mostrano una situazione arretratissima) abbia dettato al boom degli anni di Carosello e ad alcuni decenni successivi il design di ogni cucina italiana. Il documentario, in coproduzione con RSI Radiotelevisione Svizzera, 2019, è stato presentato in prima visione alla Festa del Cinema di Roma, e merita di essere intercettato a qualcuno dei passaggi in giro per l’Italia.

In tempi recenti Severgnini è stato anche sceneggiatore di un magnifico documentario di Erik Bernasconi, Moka Noir: a Omegna non si beve più caffè, sull’assassinio (il plot ricalca stilemi dell’indagine poliziesca) di un’intera filiera di industrie locali di enorme peso sul boom del consumo in Italia nei Sessanta (le cosiddette “sette sorelle” della zona: Bialetti, Piazza, Alessi, Lagostina, Girmi eccetera – basti pensare che lì è nata la macchina moka che tutti abbiamo in casa, ideata da Alfonso Bialetti nel 1933) a opera dei meccanismi della globalizzazione. Il regista intervista i sopravvissuti, ex lavoratori, sindacalisti, gli stessi imprenditori, fa loro rievocare le tensioni di anni di rivendicazioni, conduce in stabilimenti spettrali un tempo portatori di occupazione per l’intera area e ora desolatamente vuoti. È incredibile pensare che questa fettina di Piemonte nel Verbano-Cusio-Ossola, dove si respira con l’aria dei laghi già un po’ di Svizzera, strappandosi a una povertà di lunga durata (le foto della zona nei primi decenni del Novecento mostrano una situazione arretratissima) abbia dettato al boom degli anni di Carosello e ad alcuni decenni successivi il design di ogni cucina italiana. Il documentario, in coproduzione con RSI Radiotelevisione Svizzera, 2019, è stato presentato in prima visione alla Festa del Cinema di Roma, e merita di essere intercettato a qualcuno dei passaggi in giro per l’Italia.

Ma in contemporanea lo sceneggiatore Severgnini si è dedicato anche al poliziesco più tradizionale. I suoi romanzi offrono una struttura di giallo classico, sobrio e di grande equilibrio, con qualche morto perché, ricorda Chesterton, la gente normale ha “a healthy interest in murder” e insieme con la voce garbata che gli ascoltatori dei suoi programmi conoscono. Uno stile che permette di gestire in punta di penna anche il profilo dell’eroe Marco Tobia, ex-ispettore di polizia ruvido e timido dimessosi dal corpo e divenuto investigatore privato dopo una brutta avventura: affetto da sindrome di Tourette, ha ferito gravemente un collega e amico inchiodandolo a una sedia. Tormentato da sensi di colpa oltre a saltuari tic e spasmi penosi – quasi ululati, nel suo caso – Tobia fronteggia il male con Risperdal e spinelli (criticatissimi dagli amici, ma comprati a chilometro zero da un vicino coltivatore fuori dalle brutture del grande mercato), e riesce persino in qualche misura a “usarne” le crisi per strapparsi da situazioni complicate.

Il Nostro vive isolato – a parte le suore del locale monastero – sull’isoletta di San Giulio nel lago, e lo sfondo evocato a pennellate lievi (vano cercare l’effetto-cartolina) ha un ruolo rilevante quasi quanto l’intreccio: un micromondo nebbioso dove all’allontanarsi dei battelli di turisti cala il silenzio, difeso dall’acqua attorno e dalle piccole gentilezze che permettono a Tobia di fare i conti coi propri pesi. In La donna della luna deve risolvere un doppio mistero: quello di una ricca signora “rorante” (lagrimosa: l’amico barcaiolo-autista Anselmo colleziona parole in disuso) per la morte del fratello che non riesce a considerare suicidio, e l’altro – cui la sua delicatezza attribuisce pari importanza – su uno “zainetto rosa con un disegno a fiori che galleggiava a pelo d’acqua, lambendo la riva”. Raccontare gli sviluppi, con storie incrociate in cui vediamo coinvolta anche la partner Clara (operatrice sessuale dalla folta clientela ma innamoratissima di lui) significherebbe spoilerare in termini indebiti: mentre merita sottolineare l’ambiente, questa provincia piemontese di confine con Lombardia e Svizzera tra piccoli affari, ricatti, strani transiti e vecchie storie di famiglia. E naturalmente il profilo del protagonista: perché a dispetto del suo brontolio (“Se si ingrandisse il mio dna, si leggerebbe la scritta ‘Sono burbero’. Va bene? Comunque non siamo qui a parlare di me”) la storia del poliziesco è fatta – lo sappiamo – di ambienti e personaggi almeno altrettanto e a tratti persino più che di trame.

Ambienti come un lago d’Orta che a tratti somiglia alla böckliniana Isola dei morti, e personaggi come questo particolarissimo eremita che già ritroviamo ora in una seconda avventura, tutta a cavallo tra Italia e Svizzera – dalla casa editrice di Lugano all’episodio d’avvio, l’arresto di una donna al confine per traffico internazionale di stupefacenti. Tobia, ingaggiato per dimostrare che la poverina è stata incastrata, si troverà coinvolto in uno strano caso di omicidio e – di nuovo da una bambina – in una caccia al drago che infesterebbe le acque nebbiose del lago. Inevitabile domandarsi se questa pista dell’infanzia che permette al protagonista di strappare ai propri tormenti un po’ di pace, non costituisca in qualche modo un omaggio alla lezione di un concittadino illustre di Severgnini, Gianni Rodari.

Controcorrente, rispetto a una serie di modelli di cui sopra, è il profilo psicologico del detective con la Tourette, ex-bambino infelice dai conati di fragilità, che affronta i casi quasi come stazioni di un itinerario interiore: e tutto, intorno, ci parla di crisi, situazioni interiori non composte, debolezze accettate con realismo e coraggio cercando di superarle. La logica, insomma, non è quella un po’ troppo vista del Supereroe con superproblemi, ma quella di noi che ci scopriamo fragili, isolati non su un fazzoletto silenzioso di terra in un lago, ma nelle nostre case e nel nostro privato da reclusioni più politiche che sanitarie. E che, in qualche modo, pur feriti e in crisi, cerchiamo faticosamente di non frantumarci.