di Franco Pezzini

Qui la prima puntata.

Qui la prima puntata.

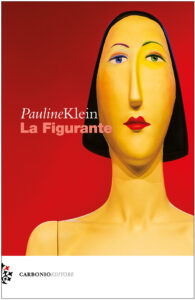

Pauline Klein, La Figurante, trad. dal francese di Lisa Ginzburg, pp. 144, € 14, Carbonio, Milano 2021.

Biancaneve nel Novecento di Marilù Oliva è un romanzo che la Storia la prende di petto. Ma l’approccio può essere molto diverso, come mostra un secondo titolo uscito quasi contemporaneamente. E sembra interessante analizzarlo subito dopo, sia per il tema comune della formazione e dell’identità di una giovane donna nell’occidente moderno, sia per contiguità d’epoca (questo secondo è stato pensato agli inizi del Duemila, dunque con lo sguardo al periodo immediatamente successivo all’avventura di Bianca nel Novecento), sia invece per il totale contrasto di profilo descritto – e contrasto di modello narrativo, dal romanzo drammatico di Oliva al gioco letterario brillante, per quanto rivelativo di sofferenze anche serie.

A introdurre il tutto, una citazione di James Baldwin:

Una cosa sono le definizioni del mondo, un’altra la vita che concretamente si conduce. Sia per se stessi, per la propria famiglia, per le persone care o per chi si ama, non ci si può permettere di vivere secondo le definizioni del mondo; occorre sempre trovare un modo per essere più forti e migliori di questo.

Si torna cioè a quella questione dell’identità che segna tutta la narrativa moderna; ma anche al tema di uno scarto fondamentale tra due identità, frutto l’una delle “definizioni del mondo”, l’altra di un nostro personalissimo cammino. Lo sappiamo: tanto più nell’odierna età del narcisismo, la compulsiva ricerca del protagonismo finisce con l’imprigionare in ruoli, in maschere (figurae) riconosciute dalla società, spesso con la graziosa collaborazione di noi stessi. Ma a volte Narciso non c’entra. Proprio in riferimento al concetto di maschera/parte, Jung definisce la “Persona” come il risultato di un compromesso tra individuo e società, “a cui talvolta altri partecipano ancor più di lui”. Il modo insomma in cui la società ci vede e ci accetta, anche se la maschera può oscurare la nostra essenza più autentica. Tutti abbiamo avuto a che fare con attese familiari o del gruppo sociale, motivate magari dall’affetto più onesto o dalla preoccupazione più sincera: io (per dire) non avrei studiato giurisprudenza, in assenza di un certo atteggiamento familiare. E ricordo l’angoscia alla fine dell’università di fronte a quel mondo serio, greve e opaco, in cui mi apprestavo a precipitare. Da bambino, il mondo degli adulti – in particolare di mio padre, ingegnere in Fiat – lo consideravo di un grigiore intollerabile, soffocante: e arrivandovi finalmente, con quell’ipoteca di studi addosso, sentivo che era proprio così. Come non comprendere le parole dell’antieroina Camille Tazieff del romanzo di Pauline Klein, La Figurante, edito da Carbonio? “Meno ci si preoccupava del mio destino, meglio io stavo”: e in effetti uno dei punti di partenza del romanzo è stata per l’autrice – racconta nelle interviste – una visione del mondo chiuso come in scatole strette e restrittive. Dove qualcun altro cerca di apparecchiarci addosso la vita.

Però la protagonista non ci schiaffa in faccia le proprie ragioni come nel mondo-marketing oggi spalancato, tutto è condotto come in sordina inseguendo tasselli d’occasione e microeventi: l’unico pubblico di Camilla è lei stessa e neppure il lettore è messo a parte più di tanto. In una realtà in cui troppi abbaiano per affermare la propria presenza, pestando bene i piedi per lasciare impronte, Camille decide che lei si limiterà a sussurrare, la sua traccia sarà semmai l’assenza completa di tracce: insomma una strategia personalissima di mera comparsa (La Figurante del titolo, appunto), ritratto sfumato in seconda fila, nascosto e di conseguenza più libero. Come notato da Raphaëlle Leyris nella sua recensione su Le Monde, la resistenza passiva di Camille alle convenzioni borghesi – i sogni della madre, le pretese anche sopra le righe dei superiori al lavoro, più avanti le idee del partner, in generale i ruoli imposti a una trentenne – ricorda il “Preferirei di no” del Bartleby melvilliano. Poi certo, la strategia è frutto di un mix di riflessioni lucide e di rifiuti viscerali (qualcuno direbbe patologici) sulla base di un’ipersensibilità: ma poco importa, noi nella vita sintetizziamo aspetti diversi, cervello e visceri, e i nostri tempi non devono sempre dipendere dai calendari del mondo.

Opera quarta di Pauline Klein, e prima proposta in italiano grazie all’ottima traduzione della scrittrice Lisa Ginzburg, meritevolmente pubblicato da Carbonio nell’ambito del suo bellissimo catalogo, questo romanzo divertente e provocatorio presenta connotati stilistici particolari, abbinando frasi secche e incisive a speculazioni di più ampio e morbido respiro dove la narrante si apre; e la formazione filosofica dell’autrice (Filosofia alla Sorbona ed Estetica all’Université Paris-Nanterre) sicuramente contribuisce a condurre con agilità spregiudicata il lettore attraverso il dedalo delle riflessioni e provocazioni dell’antieroina. Ma al di là di uno stile un po’ particolare, La Figurante è sostanzialmente un romanzo di formazione sul tema del trovare o piuttosto dello scantonare creativamente dalle identità che il mondo vuole imporci. E la costellazione di spunti è assai più ampia di quanto appaia a una lettura superficiale. Attenzione, seguono spoiler.

Subito dopo la citazione di Baldwin, all’avvio del romanzo troviamo il resoconto di una scena emblematica cui la narrante ha assistito in treno: un goffo corteggiamento tra adolescenti avviato dalla contemplazione di una foto della ragazzina sul cellulare. Lei è fisicamente lì, ma per farla notare al maschiotto di turno, per far capire a lei stessa che è bella, per farle trovare definizione occorre la foto – l’immagine.

Mi sono spesso domandata quali condizioni debbano sussistere per farci architettare le svolte della nostra vita. E quanto ci affanniamo perché gli avvenimenti della nostra esistenza siano qualcosa che si può raccontare.

Fare una vita. E non essere in fin dei conti molto più che se stessi. Con magari qualche scarto di noi elaborato al meglio per renderci più smaglianti. Sforzarsi di rendere la propria esistenza una buona storia. Consiste in un susseguirsi di attese dal tabaccaio e alla cassa del supermercato la nostra vita, momenti in cui ci annoiamo al punto da immaginarne un’altra. Uno scollamento dal reale.

Nel romanzo di Oliva, Biancaneve è figura di Bianca, che si ripara all’ombra della fiaba per affrontare la vita, la perdita del padre, i maltrattamenti di una madre-matrigna; Camille è stata invece educata da una madre “molto bella, molto dolce e straordinariamente tollerante”, parossisticamente comprensiva – comprensiva di troppo, di tutto (“il comunismo così come la pena di morte, la pedofilia e le classi popolari”, dove la forza sta nel tipo straniante di accostamenti), col risultato di rendere sfuggenti anche i confini di un’identità della figlia. In caso di scontro è più facile definirsi, almeno per opposizione; se il rapporto manca di conflittualità aperta, la dialettica generazionale viene drasticamente inibita. Qui la comprensività della madre è chiaramente piuttosto pelosa, legata a una definizione mitologica di sé che vuole offrire al mondo e a se stessa e a un più sottile ingombro degli spazi della figlia: questa si trova così risucchiata dal meccanismo centripeto, costretta ad adattarsi al rispetto di un’identità narcisistica della genitrice e ai rapporti di finzione da lei dettati. L’autonomia di un figlio può svilupparsi solo in presenza di spazi da cui il genitore effettivamente si ritrae o viene estromesso, mentre qui la presenza soave e ingombratissima della mamma (assurta al “titolo onorifico di madre socialista e di mente aperta”) entra idealmente nel letto con Camille e l’abbagliato fidanzatino di turno: ennesima declinazione di quella minaccia alla dimensione identitaria portata dal mondo vecchio parentale, un nodo che con diverse declinazioni assume oggi, in modo sottile, quasi l’aspetto di un’emergenza sociale.

“Da ragazzina, per poter esistere dovevo nascondermi”. E non solo, visto che la madre ha educato Camille ad atteggiarsi da ricca borghese, a dispetto del fatto che un mese su due le venga staccato il telefono: “Eravamo dentro una pièce teatrale e io ebbi molto presto, credo, l’intuizione che le persone che avrei incontrato nella vita avrebbero dovuto piegarsi alla mia messinscena, recitarvi il loro ruolo”. Ma capitalizzati i codici di presunta appartenenza sociale a una élite, Camille imparerà a rivolgere questa recitazione contro la madre, archiviandola con le sue pretese, e via via contro tutti coloro che ne ripropongono l’ingombro.

L’occasione arriva con un un’esperienza all’estero nel “posto giusto”, cioè gli Stati Uniti. Lì Camille – convinta fin dall’adolescenza che sia la propria banalità a imporre un gioco di ruoli da interpretare, peraltro “con una certa indifferenza” – inizia a costruirsi un’identità fittizia da artista giocando su suggestioni verbali a effetto come un misterioso rumore di fondo che coverebbe nella sua testa. Lavora sottopagata e delusa – dunque cercando di non sforzarsi troppo – in una galleria d’arte (dopo la formazione filosofica, l’autrice stessa ha studiato a Londra presso la Central Saint Martins School of Arts e ha avuto esperienze di lavoro in importanti gallerie d’arte a New York e a Parigi); e riesce a mantenersi avviando una relazione – come ovvio, senza particolare trasporto – con un educato e molto più vecchio funzionario di Lehman Brothers, che le apre i cordoni della borsa bancari.

Lo scarto tra ciò che si vede e ciò che resta dietro, tra realtà e immagine consacrata dalle creazioni di una vita borghese gran generatrice di balle, è presente nel romanzo anche nell’immagine della galleria d’arte: un posto di lavoro dalle dinamiche non diverse da qualunque altro ufficio, ma che le paluda di parole e simboli attraenti. E riflettendo su tutto ciò, tra ampie licenze sull’orario della galleria mentre il proprietario non c’è, la ragazza si rende conto – spiega –

del divario tra la mia vita interiore e il resto del mondo, un divario che peraltro incominciavo a constatare progressivamente anche negli altri perché intorno ai venticinque anni si prende coscienza di essere la marionetta di se stessi, così giungendo al termine di una corsa interna durante la quale ci si è costruiti una natura capace di progredire socialmente nel mondo. Alla fine di quella corsa, è bene avviare la propria uscita di scena, e subito prima marcare una breve pausa d’arresto per controllare che dietro la maschera di quell’essere costruito con dovizia non stiano appostati fantasmi, desideri e rappresentazioni fino a quel momento tenuti volontariamente nascosti.

Un po’ come in amore, quando a poco a poco si scopre chi è l’altro. I legacci, i mezzucci e le moine per essere altro da sé falliscono. Si avverte il divario tra quanto si dà a vedere in pubblico e la propria intima natura, il personaggio sociale si scolla dal resto dell’identità. Quel che resta è difficile da amare, talvolta. A rimanere è una consistenza strana, di cui certo avevamo avuto il sentore ma che risulta repellente e che s’incomincia a chiamare volgarmente “la schifezza”. Ma prima di questo bisogna scavare un po’. Successivamente cercare, in sé e nell’altro, quale elemento della nostra identità faccia parte di noi per davvero. Invecchiando s’impara a svolgere il proprio ruolo nel mondo e a riconoscere quello degli altri, a decriptare i mascheramenti e l’artificio di un linguaggio. Avevo vissuto nell’illusione di muovermi in direzione di un personaggio che collimava con me. In quella fase ho anche capito che era arrivato il momento di compiere il viaggio nella direzione opposta.

Conosce anche un fascinoso signore imprenditore di servizi erotici telefonici, ed entra a lavorare nel campo: un’esperienza che le suggerisce generalizzazioni pesanti sugli uomini, e la spinge a divenire utente di un sito francese per donne, nella cui chat di discussione concedersi (magari sotto fittizia identità maschile) qualche trasgressione tutta virtuale.

D’altra parte lo stesso rapporto di Camille con i luoghi è sostanzialmente finto, funzionale a un palcoscenico. Città tanto diverse come New York (dove l’autrice stessa è vissuta, sentendosi a un certo punto stritolata dalla dimensione economica richiesta per partecipare al grande gioco) e Parigi qui sembrano quasi lo stesso posto, senza confini realmente attraversati: a differenza delle città di Biancaneve nel Novecento, con il rispettivo carico di storia e drammi, ne La Figurante sono meri sfondi teatrali, a garantire alla narrante un’apparenza sociale più o meno modaiola.

D’altra parte lo stesso rapporto di Camille con i luoghi è sostanzialmente finto, funzionale a un palcoscenico. Città tanto diverse come New York (dove l’autrice stessa è vissuta, sentendosi a un certo punto stritolata dalla dimensione economica richiesta per partecipare al grande gioco) e Parigi qui sembrano quasi lo stesso posto, senza confini realmente attraversati: a differenza delle città di Biancaneve nel Novecento, con il rispettivo carico di storia e drammi, ne La Figurante sono meri sfondi teatrali, a garantire alla narrante un’apparenza sociale più o meno modaiola.

E infatti (torniamo alle sue riflessioni) “come facevano gli altri a corrispondere a ciò che erano, con un discorso da sbandierare, come facevano a trovare presso nutrite platee le prove esteriori della loro vita interiore?”. Il programma scelto è quello di un copione da modelli d’ambiente, ma la vera Camille si limita a osservare l’altra che agisce. E come figurante di se stessa, passa da un’identità sociale a un’altra con il disagio di uno scarto continuo:

Valeva per quasi tutto, un lavoro che emancipi senza eccessivamente stressare, una vita amorosa i cui risvolti li si ha ben presenti, un’accettazione della propria sessualità, insomma un mucchio di concetti che uniti pezzo a pezzo mi procuravano la sensazione di essere ben inserita: m’ero inventata un personaggio con cui io per prima avrei voluto collimare.

Qualcosa che mei permettesse di battermi per far sopravvivere l’incoscienza, ecco cosa avrei voluto.

Una forma in fondo di resistenza: la possibilità intatta, emozionante, di avvicinarsi al mondo in modo nuovo, di non restare imprigionati nelle maschere legate a ciò che abbiamo costruito, di vivere la leggerezza.

Nel frattempo si consuma anche la crisi di un’altra grande agenzia di finzione, quel collasso Lehman Brothers che renderebbe difficile al malassortito partner aiutarla ancora (permettendole poi però, con qualche battuta studiata, di atteggiarsi a esperta della materia, testimone e corresponsabile – nientemeno! – della crisi subprime). Camille torna così a Parigi dopo due anni, lascia la casa d’infanzia e si ferma in un monolocale il cui tipo di letto la fa pensare – significativamente – a quello di Gregor Samsa. Ma lei non vuole una metamorfosi che la affossi socialmente: di qui la necessità di mascherarsi, ancora e ancora. Sa bene che gli abitanti di quella zona godono ben altro tenore di vita:

Dovevo rassegnarmi a far parte di coloro cui spetta inventarsi delle vite, se vogliono immaginarne l’orrore. Nel cammino che si disegnava per me niente avrebbe conosciuto eccessi, mai. A stanare il peggio si sarebbe dovuto andare altrove, dentro di sé.

Se all’esterno è facile inventarsi maschere, “il peggio” cova in plaghe ben più profonde. Camilla non è disposta a scavarvi: non sembra un caso che Camille rechi il cognome – anzi, lo cita pure – di Haroun Tazieff (1914-1998), “pioniere della divulgazione della vulcanologia al grande pubblico e della ricerca sui gas nei dinamismi eruttivi”, sintetizza Wikipedia. Nell’interno di ciascuno di noi sobbollono gas vulcanici, la cui eruzione lei intende in ogni modo evitare.

La Nostra prende tutto ciò fin troppo sul serio, si pone a lato della vita e decostruisce eversivamente e con sottile ironia le parti attoriali che la società vorrebbe imporre a una quasi trentenne, quel tipo di richieste che normalmente nessuno mette in discussione. Anzi, spesso con la frasetta a effetto con oblique implicazioni, Camille lascia gli interlocutori soddisfatti e ammirati: un trucco retorico, come altri trucchi riguardano il modo di atteggiarsi per sgusciar via dalle pretese altrui. Sulle scene, al figurante non si domanda che di esserci: niente parti da recitare tra voce ed azioni, nessuna definizione a vincolare. È quella la posizione a cui mira Camille con la sua passività solo in apparenza arrendevole e arresa: sa condurre un’opposizione in sordina e, quando si superino certi limiti, soavemente scarica. Poi ci si può domandare se questa fuga sia capace di produrre dinamiche sane nei suoi rapporti con se stessa: ma si tratta senz’altro di una reazione al paradosso di una società che pretende ci sforziamo di essere noi stessi, ci assumiamo una nostra identità, e poi in realtà cerca di calarcela premasticata in testa. Per sopravvivere nelle diverse dimensioni in cui si trova a passare, tante quante le sfaccettature di un’identità complessa, Camille passa così da un costume all’altro.

Infatti, un problema assai peggiore della limitatissima metratura dell’alloggio è costituito dall’incombere di continue domande sul suo futuro che le recano un sordo senso di paralisi. “Ogni istante della vita era una questione di sopravvivenza” e qualunque prova fa “vacillare l’identità”: dunque recitando, stavolta nel ruolo della sedicente esperta in grazie dell’esperienza americana, va a lavorare nuovamente in qualcosa che assomiglia a galleria d’arte, a inventariare oggetti e dipinti.

Fin da adolescente coi compiti, e ora con l’impiego, Camille non riesce a non associare “l’assurdità del lavoro ben fatto, la stessa idea del dovere, a una certa forma di sessualità”. In effetti la realtà in cui si muove è fortemente sessualizzata, e sessualizzanti sono i riti legati al lavoro, i rituali del corpo – il vestirsi in un certo modo, l’atteggiarsi e muoversi da perfetta dipendente – di cui parla Desmond Morris. Poi, certo, “lavoro ben fatto” finisce con l’essere un’espressione un po’ troppo forte, considerando i racconti della Nostra sui propri fantasiosi metodi di lavoro, forme indolenti di gioco che flirtano con il sottile sabotaggio: il soggiorno nel magazzino dove Camille dovrebbe registrare dati per la catalogazione “consisteva nel dilatare il tempo come un viaggio” – ma tutto nutre la sua consapevolezza di stare rimanendo a lato della vita, di resistere al senso comune e al lavoro, alla realtà degli adulti. Non rifiuta mai, ma sa rarefarsi in una certa posizione assumendo un’altra maschera: dopo la figlia obbediente, la seria lavoratrice, la partner occasionale… in seguito la fidanzata eccetera. Qualcosa che le permette di smascherare lucidamente una serie di trucchi e contraddizioni su cui si regge la vita sociale.

A poco a poco mi rassegnai all’idea di dover vivere con quel che pensavano gli altri, con quanto volevano da me e imponevano, e soprattutto, rassegnarmi che avrei dovuto far questo in silenzio. Il luogo che mappava un territorio su cui d’ora in avanti saper gestire la mia esistenza avrebbe messo radici ai margini: nelle cantine, alle toilette di posti ufficiali dove si sentivano risuonare voci altrui e non la mia.

Tra avvicinamenti indesiderati della sua responsabile, sensi di solitudine e disagio esistenziale, Camille constata però come a un certo momento della vita gli altri abbiano trovato qualche definizione in meglio o in peggio e sia necessario anche per lei uscire dall’isolamento. A smuovere la situazione non possono essere gli incontri virtuali su YouPorn – dove a eccitarla è solo “la consapevolezza che fosse destinato agli uomini, la sensazione di assistere in silenzio a ciò che li eccitava in modo ufficiale”, “La meccanica” del tutto –, mentre vi riuscirà un incontro accidentale alla galleria. Dove un giorno appare una scrittrice, scambiano due chiacchiere: e Camille si rende conto che anche lei vuol diventare scrittrice, sarebbe vissuta

soltanto per raccontare. Le cose sarebbero accadute lungo un tracciato di parole e di storie. Attraversare la vita senza dovervi davvero partecipare era possibile a patto di inventarsene una altrove. Ci sarebbe stato finalmente un luogo consacrato alla mia esistenza e quel luogo sarebbe stato il romanzo.

Dopo qualche tentativo fallimentare e qualche esitazione, la richiesta della responsabile della galleria di recuperare il ritratto della fantomatica attrice e regista Eva Senguin apre a Camille le porte del suo progetto: narrarne la vita. Per smarcarsi a quel punto dal lavoro, e in sostanza licenziarsi senza clamore, recita ancora una parte, dell’arcimalata: in qualche modo si costringe anzi a provare sintomi congrui alla propria grave malattia, ma la clausura in casa (non può correre il rischio che qualcuno la incontri) le permette un contatto diretto e prolungato con il proprio io, interrogandosi su quanto resti di noi una volta accantonati gli obblighi e i rapporti con gli altri. E quando finalmente esce per la prima volta può sentirsi libera – tanto da incontrare casualmente un uomo, il libanese Elias, e iniziare una relazione con lui, con imprimatur delle rispettive ingombrantissime madri.

Il che finisce col riaprire il capitolo sesso, dopo le parentesi fittizie del sesso telefonico e web, affrontate a suo tempo quale mero oggetto speculativo su cui riflettere e riempirsi di perplessità. Il fatto è che Camille non riesce a tenere unita la consumazione e il desiderio proprio, l’emozione e l’appagamento, in sostanza il pensiero e il corpo. Le prime prove di sesso, giovanissima nei giochi con le amiche, vedevano emergere un desiderio che poi l’educazione la spingerà a identificare in quello altrui: “La possibilità di formarsi, posarsi, trovarsi, inserirsi io l’ho lasciata agli altri. Che s’inserissero insomma, tutti, io non ho mai potuto smettere di lasciarmi cullare dall’ambiguità del mondo”. E anche con Elias, nell’ambito di una relazione dove la parola si accompagna a una vivace attività sessuale, le cose non cambiano molto: nell’ambito di un gioco a immaginarsi le alternative peggiori che potrebbero loro toccare, lui

rispose che potevamo inventarci delle vite quanto volevamo, le cose non succedevano mai come noi le avevamo immaginate. Meglio accettare la scommessa di figurarci il peggio, le situazioni possibili che più che spaventavano, così da non doverle vivere. Il fantasma annullava la realtà.

Ma quando le fantasie di Elias vanno verso l’idea di un figlio, Camille si spaventa:

subito immaginai che tutto andasse fatalmente verso la perdita. Non appena una cosa era conquistata, era perduta. Bisognava rimanere sulla soglia di tutto, all’infinito, decidere di non realizzare completamente le proprie scelte se non si voleva perdere nulla.

E alla fine, all’approssimarsi del matrimonio su cui incombe l’ingestibile suocera oltre che – ovviamente – sua madre, Camille capisce che non è quella la sua strada, e rompe il rapporto. Sa solo che vuole scrivere, ha il suo testo su Eva Senguin da incalzare, quello è l’importante.

Sul treno per Colmar, dove una vecchia amica potrà ospitarla qualche tempo permettendole di cambiare aria e scrivere con calma, assiste alla scena del corteggiamento tramite foto di cui all’inizio del romanzo; e giunta là presenta la sua storia all’amica basita dal suo rifiuto di un ricco matrimonio. “Io che credevo di non aver vissuto nulla o quasi, capii allora di parlare del potere che diamo agli avvenimenti una volta narrati”. Infatti, prima di narrare dovremmo sempre pensarci bene: la narrazione insieme svela e costruisce, autentica una nostra Odissea di fronte alla corte che ci ascolta e ci giudica, limita la nostra libertà ma – onestamente condotta – può anche rafforzarla. In effetti scendendo dal treno Camille ha compreso che non avrà più paura di se stessa, che ormai non si costringe più a ciò che si aspetta da lei e un giorno tutto questo lo racconterà. Con il “sentimento di essere nient’altro che la mia propria ricerca” (inevitabile pensare all’Itaca di Kavafis): un modo molto bello per definire un io che ora può collimare con l’immagine esteriore, senza doversi più nascondere dietro mascherate familiari, sociali e professionali. Al netto di qualunque distinguo d’ambiente, ascoltando Camille potremmo osservare in modo un po’ diverso il rapporto tra ciò che siamo nel profondo – o potremmo essere, o siamo a un passo dall’essere – e ciò a cui ci adeguiamo accogliendo le regole del vivere sociale; affrontare in modo diverso le stesse parole che usiamo e dalle quali siamo usati, il divario tra lingua e vita; decostruire identità appiccicate e strutture personali date per scontate.

La provocazione del romanzo verte in fondo su cosa resti davvero di noi al di là di una dimensione relazionale e di un coacervo di doveri e imposizioni sociali: e l’autrice in un’intervista risponde netta che “L’identità non esiste”. Si tratta di qualcosa difficile da definire perché composta di mille elementi, invenzioni sociali, contraddizioni, semplici voci, di natura illusoria o costrittiva; chi fa parte di un mondo borghese – uno status privilegiato di cui Klein ammette di vergognarsi – non ha difficoltà a mentire, a costruire un’identità con radici nello sguardo altrui, a forgiarsi rapidamente un personaggio a suon di social e di loghi che vanno oltretutto a nutrire grandi iniziative economiche. Se di lì pensiamo di arrivare a noi stessi, si tratta di un penoso abbaglio. Ora, si condivida o meno la radicalità dell’analisi sul piano teorico, il primo aspetto interessante è quello tecnico, sul modo per sottrazione con cui Camille cerca se stessa, in una pervicace resistenza passiva a gabbie e artifici che quotidianamente ci vengono calati addosso. E il secondo un’identità come ricerca e tensione, esplorazione e non stasi sclerotica, non monolite da venerare e non teorema nazionalistico. Di suppur/azioni identitarie, in giro, ne troviamo fin troppe.