di Franco Pezzini

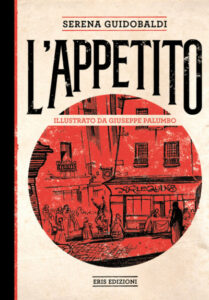

Serena Guidobaldi, L’appetito, illustrato da Giuseppe Palumbo, Eris, Torino 2020, pp. 208, € 13.

Serena Guidobaldi, L’appetito, illustrato da Giuseppe Palumbo, Eris, Torino 2020, pp. 208, € 13.

“[…] Voi, invece, senza interessarvi di chi avete davanti finite per dare da mangiare perfino ai ladri. Perché?”

Perché non diventino assassini, gli aveva risposto Onesto.

In questo nostro tempo, triste di normalità equivoca e di continua eccezionalità catastrofica, l’immagine del cibo svela una potente dimensione seduttoria: certi guru del piattino modaiolo che pontificano come maestri del pensiero, umiliano pubblicamente discepoli/gladiatori e giocano su un aggettivo – “stellato” – il cui uso dovrebbe essere soggetto a restrizioni dall’ufficio di igiene, sono in effetti emblemi di un mondo. Non è strano, già il Satyricon ci mostra (con ironia tagliente ma anche pietà malinconica) la caricatura del simposio classico, dove invece che di valori, letteratura e rispettive vie sottili si discetta di arzigogoli di pietanze per foodie, in una decadenza che punta verso il cannibalismo lupesco. Eppure il cibo, oltre che una sanissima (e benvenuta) dimensione di piacere, può vantare realmente una dignità culturale alta; e il suo studio e la sua storia, seriamente condotti, sono preziosi per illuminare non solo su quanto siamo stati – le tradizioni alimentari – ma su quel che siamo e stiamo diventando.

Ciò per dire che un testo come L’appetito di Serena Guidobaldi, un’autrice che di cibo e relativa comunicazione si occupa professionalmente (oltre a frequentare in parallelo il ben diverso mondo del fumetto), è di enorme interesse e permette riflessioni provocatorie sull’oggi a prescindere dal fatto che la storia narrata corra tra Sette e Ottocento – termina nel 1824. Quando in Francia fiorisce il mercato dei cosiddetti Arlequins, Arlecchini, così chiamati per la varietà cromatica offerta dai relativi banchi: cioè quegli avanzi alimentari provenienti prima dalle cucine di Versailles e dell’aristocrazia e più avanti da locali pubblici e tavole del nuovi ricchi, che in un mondo dove la fame è cronica permettono allo stato, grazie a una borghesia compiacente, un controllo dell’ordine pubblico.

A gestire tale mercato della fame sono i bijoutiers, gioiellieri, termine ovviamente ironico. E due gioiellieri – uno in senso proprio e l’altro appunto metaforico – compaiono nella vicenda narrata: una storia drammatica, a tratti struggente ma gestita con rigorosa asciuttezza e un fondo malinconico di ironia. Uno è Bienvenu Defouligne, venditore di Arlecchini, apparso fin dalla prima scena a sollevare gioioso il proprio neonato e che molti anni dopo in carcere si lascerà morire di fame, morte emblematica dato il contesto: suo figlio Honnête tenterà la fortuna a Roma – e anche la sfortuna, per aver tentato da messia laico quell’utopia della condivisione gratuita del cibo che in qualche modo lo moltiplica, eliminando un rapporto di dipendenza fra chi ha fame e chi può sfamare. L’altro è Robert Connu, di professione gioielliere – lui sì in senso proprio – in Rue de Valois ma insieme cultore di buona cucina: l’uomo onesto che proprio con la presunzione della propria rettitudine denuncia l’amico Bienvenu l’Italien per i suoi traffici non proprio limpidi, scoprendo poi di esser stato un burattino nelle mani di altri…

La storia si snoda appunto tra la Parigi postrivoluzionaria con tutte le sue ambiguità e contraddizioni e una non meno equivoca e cleroformizzata Roma papalina dove la vendita (o appunto condivisione) degli avanzi viene invece ostacolata: a gestire la fame è infatti la Chiesa, che dà cibo sulla base dell’adesione alla vita parrocchiale. Ed è lì che si consuma il dramma dell’ultimo membro di una famiglia d’origine italiana di venditori d’Arlecchini, costretto a fronteggiare gli appetiti di potere di un cattivo parroco locale. Un potere in fondo misero, com’è misero questo don Riccardo Pattumelli, per il rione anche Don Monnezza, pronto al delitto per salvare il suo prestigio minacciato da nuovi assetti.

Memorabili (e documentatissime) le immagini delle mense popolari parigine, con tanto di roulette russa per i disperati della fame: per un soldo, una forchettata immersa una sola volta in calderoni dove sobbollono in un liquame gli avanzi invendibili come Arlecchini. E non solo:

Chi con leggerezza varcava il portale del Giudizio Universale di Notre Dame di Parigi e rideva della leggenda del fabbro Biscornet, che equivaleva a ridere di Satana, non varcava con lo stesso passo – non varcava affatto se non ne aveva necessità – la soglia delle roventi cucine delle soupes économiques, moderne Hierapolis al cui ingresso non crescevano asfodeli, fitte di calderoni ribollenti i cui vapori si mescolavano ai fumi dei friggitori riempiendo gli ambienti di una nebbia fitta e scura, così densa da rendere irriconoscibile la speranza. Né scendeva nei meandri dell’estomac, dove erano i mercati sotterranei e i macelli clandestini, dove il fenolo e non lo zolfo denunciava la presenza del demonio, la luce del giorno era da sempre leggenda tramandata oralmente e ci si orientava guidati dai croque-morts, chaperon della putredine, slittando fra carni fosforescenti, interiora abitate da larve di mosconi necrofagi, cataste di pesci secchi dai miasmi nauseabondi, liquami misti di umori, sangue e marciumi vegetali.

Ma memorabile anche il brulicare labirintico di parrocchie e istituzioni della Roma papalina come dei suoi vicoli bui nei tempi non tanto belli che Pinelli immortalò: un mondo colloso di favori e disfavori dove le mascherate carnevalesche possono dividere gli amanti e i delitti consumarsi senza sollevare troppe attenzioni.

Gli Arlecchini dunque servitori di due padroni, cioè la fame e il potere: e si tratta di un primo motivo di grosso interesse di questo testo, cioè contenutistico, storico e in fondo politico (a schiudere qualche domanda anche sull’oggi). Ma almeno altri due vanno citati.

L’appetito non ha infatti soltanto una buona documentazione storica: l’eclettismo culturale dell’autrice emerge in filigrana da un fittissimo tessuto di citazioni, rimandi, percorsi carsici. Che nel sistema di note si allarga, inanellando a curiosità come il “chierichetto” quale unità di misura del vino, o gli scampoli di cronaca e di processi ottocenteschi della Buoncostume, riferimenti ad Arago, Belli, Musil, Zola, Luca Rastello e Vittorio Giacopini, l’effetto McGuffin, suggestioni da Il Gattopardo, da Frazer, Fourier, Praz, il tema delle digressioni narrative come arte di tirare in lungo, e molto altro. Questa vastissima base di storia culturale e provocazioni letterarie che regge l’insieme offre ulteriore conferma di una solidità dell’operazione.

Ma il terzo punto di forza è senz’altro la struttura originalissima, a base di continue rifrazioni e di doppi (a partire dalla riflessione da Benjamin che il commercio sa sfruttare la soglia, e qui i personaggi sono sempre su una soglia, fisica o metaforica), di circolarità narrative (Teresa che cerca Honnête partendo da dove è scomparso, e si ritrova al punto di partenza, ma non si raggiungono mai; Robert Connu conclude da dove è iniziata la sua amicizia con Bienvenu Defouligne, davanti alla bottega; eccetera). Dove le diverse, buone pratiche di sceneggiatrice di fumetti e docente, giornalista e lettrice onnivora si sostengono nel varo di un oggetto narrativo non identificato estremamente compatto. A una scrittura elegante, letteraria (molto felice per esempio l’episodio sul colpo di fulmine di Honnête per la prostituta Teresa:

“M’hanno detto che je cresce cibo, sor francese” esordì, ironica, in piedi sulla porta, perché fosse ben chiaro il suo scetticismo e che era pronta a dare battaglia se lui avesse fatto il furbo.

Ali d’oro, mani di bronzo, zanne di cinghiale, serpenti irti di squame attorno alla testa e attorcigliati a cintura. Riconosco la tua voce, pur non avendola mai sentita prima: tu sei Medusa, creatura splendida e crudele, finalmente giunta perché il mito si compia. Ti vedo riflessa nell’acqua del bacile: ora dovrei decapitarti, ma dalle mie mani gocciolanti tu prendi vita in cerchi concentrici e non saranno queste mani a togliertela.

Ti aspettavo. Eccoti. Eccomi.

Teresa era poggiata con la spalla sinistra sullo stipite e aveva scaricato tutto il peso del corpo su una sola gamba lasciando l’altra leggermente più sollevata in modo da dondolare liberamente il piede nello spazio vuoto fra soglia e pavimento. La punta della scarpina usciva da sotto il vestito, per poi nascondersi e rivelarsi di nuovo in un movimento quasi ipnotico, e a ogni apparizione la gonna si sollevava di un po’ quasi scoprendo la caviglia.

Honnête udì il proprio nome cantato dalle stelle filanti nella Senna di notte e fu inebriato dal profumo di liquirizia dell’elicriso fiorito nel sole, vide il tramonto d’autunno dai colori di pavone farsi tutt’uno col cielo bianco sfumato nell’alba del solstizio d’inverno e sentì i piedi affondare nell’erba morbida e fresca dei campi velati di brina. Tutto stava accadendo intorno a lui, o dentro di lui, ma il dove non era il punto. Il punto era che tutto stava accadendo, lì e ora…

eccetera) si alternano altre forme di narrazione. In particolare alcune pagine di sceneggiatura fittamente annotate, sorta di diorami, tra graphic novel e teatro – con ringraziamento a Paolo Ciotti per la consulenza teatrale –, accompagnate dalle splendide tavole di Giuseppe Palumbo; più un’appendice di Avanzi/outtakes che richiamano le scene omesse negli Speciali di un film. Grazie a questo sistema particolare la storia non prosegue in sequenza, ma si allarga conquistando aree di spiegazione a macchie di leopardo, in un moto torpidamente concentrico: alla Musil, “il contenuto si espande in modo atemporale, tutto in fondo è sempre presente tutto insieme”. Qualcosa coerente alle circolarità tematiche di cui sopra; ma anche, spesso, al nostro modo di capire via via la realtà, girandoci dentro. E qualcosa soprattutto che ci sfida a ragionare su un terreno – le filiere della nutrizione, tra fame e poteri – di cui tutti finiamo con l’essere partecipi: tanto più, e senza scuse, nell’età dei Masterchef.