di Daniela Bandini

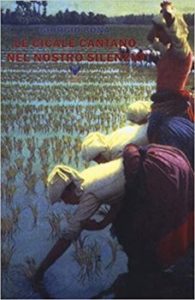

Giorgio Bona, Le cicale cantano nel nostro silenzio, Edizioni A & B, 2019, pp. 182, € 17,00.

Quando la Storia, proprio quella con S maiuscola, coi nomi in corsivo e grassetto, decide, ammiccante e suadente, di togliersi quella spocchia elitaria che non ce l’hanno fatta amare, essa genera libri come questo. E perciò ringrazio Giorgio Bona, che tra mille spunti da cui poteva iniziare, ha deciso di partire da Maria.

Maria, nome di madri, nonne, figlie, popolane e nobili, rassicurante e imprevedibile, come Maria Provera. Siamo agli inizi del secolo scorso, un’Italia frammentata, un Nord anch’esso frammentato tra nobili e servitù, padroni e operai, contadini e braccianti, mezzadri e disperati. Dove però già si parla di socialismo, di sindacato e di leghe di resistenza. Dove si parla di Maria, ma anche di Eleonora, Togneta, Luana, Marisa. Tutte donne con un passato quasi uguale, che inizia in case appena abbozzate, con un pavimento di terra, uno spazio adibito a stalla, fratelli e sorelle più grandi e più piccoli. Di soldi che mancano, della ricerca di un lavoro, del doversi gravare di una occupazione qualsiasi per non essere un peso, cosa che di certo la famiglia non mancava di ricordarti.

Quindi siamo qui, in questa famiglia del nord Italia, nella Lomellina, Alfonso il padre e Santina la madre. Le donne, generazioni di mondariso. Il padre, grande lavoratore finché il fiasco ebbe il sopravvento. Rabbia e frustrazione da riversare in famiglia e sui figli. Un lavoro durissimo, quello della mondariso, quello di Maria, ma che permise a lei e alle altre donne di poter contare su un salario e, in quanto lavoratrici, di sviluppare una vera e autentica coscienza di classe. Di fare due conti, stavolta loro nelle tasche dei padroni, cioè quanto vale il mio lavoro e quanto invece mi danno, e la consapevolezza che solo l’unità delle lavoratrici, con le forme dello sciopero che sfociavano inevitabilmente nel sabotaggio, poteva portare a un miglioramento delle condizioni per tutti. Non è così immediato e scontato il concetto di “tutti”. Si passa dal rapporto tra un padrone e un servo alla coscienza che “senza di noi il raccolto marcisce”. Noi.

Erano gli anni del Partito Socialista in crescita, c’erano già opuscoli e giornali, come “L’Avanti” e “La Risaia”, squadroni di Cavalleria a contrastare le scioperanti, in una regione in cui, nel maggio-luglio del 1906, come precisa Marco Revelli nella sua postfazione, cortei attraversarono Vercelli, imponendo le 8 ore di lavoro quotidiano.

Un romanzo che è costato tanto impegno, tanta ricerca e passione. Sfoltire e arricchire. Perché non è possibile parlare delle lotte contadine di quegli anni, e della condizione femminile in primis, senza addentrarsi nella grande rivoluzione sociale che la caratterizzò. Una rivoluzione sociale che qui parte dal lavoro delle donne, dai rapporti coi padroni e dalla servile complicità della Chiesa ( i giornali clericali chiamavano le mondine “le svergognate”), dalla voglia di riscatto di una proletaria costretta anche a soddisfare le voglie del padrone. “La proprietà” di costui comprende anche il corpo femminile, sia nelle forme di lavoro malsano e stremante, sia in quella che viene offerta come una concessione, o meglio un’opportunità, cioè andare a letto con lui.

Ma quando di mezzo ci sono i sentimenti, si sa, scatta l’imprevedibile. E nelle sere di ritrovo, quando la risaia apre ai contadini, agli abitanti locali e quando il suono della musica pare diffondere un senso inusuale di eguaglianza, ci si può innamorare anche di un bandito. Di un bandito e di una condizione: quella in bilico tra il rivoluzionario e il rapinatore, entro una rete se non di copertura, quantomeno di appoggio, di una criminalità naturalmente politicizzata, quasi ideologica.

É un romanzo che narra sì di fatti avvenuti agli inizi del ‘900, ma che per mille ragioni appare di una modernità assoluta. Cariche, sassaiole, minacce, arresti, trattative, mediatori, sindacati, partiti, deputati socialisti, avvocati del popolo. Sì, c’è tanta tenerezza, per noi che sappiamo cosa accadde da lì a poche decine di anni, per l’ingenuità di certe dichiarazioni, che parlano di un riscatto definitivo e universale della classe lavoratrice. Un’utopia quasi anarcoide, sulle note di canzoni che parlavano di lavoro e fatica, ma anche di riscatto:

Son la mondina son la sfruttata

Son la proletaria che giammai tremò,

Mi hanno uccisa, incatenata,

Carcere e violenza nulla mi fermò.

Coi nostri corpi sulle rotaie

Noi abbiam fermato il nostro sfruttatore,

C’ė tanto fango nelle risaie

Ma non porta macchia il simbolo del lavor.

Grazie Giorgio Bona, hai scritto un piccolo capolavoro.