di Mauro Baldrati

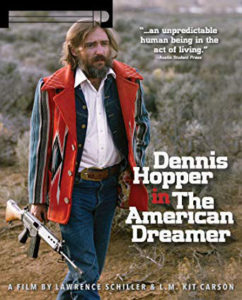

Se esistesse un museo dell’underground questo film sarebbe uno dei pezzi forti. Lo stile, la fotografia, i personaggi, i luoghi, sono tutti elementi conformi. La vocazione c’è. E’ un prodotto underground che potremmo definire perfetto. E’ del 1971, e fu girato contestualmente a Fuga da Hollywood, la risposta (fallita?) a Easy Rider (1969). Ovvero l’opera seconda di Dennis Hopper come regista. Questa eredità, va detto, era particolarmente pesante, essendo la sua opera prima un capolavoro. Fuga da Hollywood restò nelle sale americane una manciata di giorni, poi fu tolto e seppellito per sempre in qualche oscuro magazzino.

Se esistesse un museo dell’underground questo film sarebbe uno dei pezzi forti. Lo stile, la fotografia, i personaggi, i luoghi, sono tutti elementi conformi. La vocazione c’è. E’ un prodotto underground che potremmo definire perfetto. E’ del 1971, e fu girato contestualmente a Fuga da Hollywood, la risposta (fallita?) a Easy Rider (1969). Ovvero l’opera seconda di Dennis Hopper come regista. Questa eredità, va detto, era particolarmente pesante, essendo la sua opera prima un capolavoro. Fuga da Hollywood restò nelle sale americane una manciata di giorni, poi fu tolto e seppellito per sempre in qualche oscuro magazzino.

Mentre Hopper, con parte della troupe, si trovava nella sua casa-laboratorio nel deserto del New Mexico per il montaggio, fu girato questa specie di documentario. In realtà è una sorta di biopic in tempo reale, con lui al centro di una comunità variegata di giovani, qualcuno che suona la chitarra, un drappello di ragazze hippy che ridono in continuazione (attrici?), tecnici del montaggio; e lui che parla, parla, strafumato di marijuana, coi suoi occhi velati di tristezza e/o di spavento, con quei gesti bruschi, quel toccarsi di continuo la barba, quell’accendersi nevroticamente una sigaretta dopo l’altra.

Mentre Hopper, con parte della troupe, si trovava nella sua casa-laboratorio nel deserto del New Mexico per il montaggio, fu girato questa specie di documentario. In realtà è una sorta di biopic in tempo reale, con lui al centro di una comunità variegata di giovani, qualcuno che suona la chitarra, un drappello di ragazze hippy che ridono in continuazione (attrici?), tecnici del montaggio; e lui che parla, parla, strafumato di marijuana, coi suoi occhi velati di tristezza e/o di spavento, con quei gesti bruschi, quel toccarsi di continuo la barba, quell’accendersi nevroticamente una sigaretta dopo l’altra.

La macchina da presa è nervosa, ballerina. Lo riprende nel deserto mentre spara con un revolver o con un fucile da guerra, oppure mentre riflette… su cosa? La vita? La filosofia? Difficile dirlo. I suoi soliloqui sembrano usciti da un misterioso disordine mentale comprensibile solo a lui stesso. Evocano certi contorcimenti verbali, come i dialoghi di alcuni film di quegli anni (uno per tutti il dialogo tra i due taxisti in Taxi Driver). Un parlare, pensare (e talvolta agire) a vuoto che per taluni volevano rappresentare una forma di follia americana, per altri erano la follia americana, ripresa dalla materia viva.

Poi lo troviamo in casa, tra gente di passaggio, le ragazze, sempre invocate da lui che le aspetta, le sogna: “modelle” oppure “conigliette di Playboy”, che sembrano impersonare il suo unico modello di ragazza. Proprio con una, che pare di capire sia una coniglietta, avviene un dialogo “all’americana”, folle, sconclusionato: Dennis Hopper continua a ripetere che preferisce “leccarla” che “scopare”, per cui si/le chiede: “Allora sono una lesbica? Dici che sono una lesbica?” E quella, seria, con aplomb britannico risponde… ma cosa risponde? Cosa può rispondere?

Poi lo troviamo in casa, tra gente di passaggio, le ragazze, sempre invocate da lui che le aspetta, le sogna: “modelle” oppure “conigliette di Playboy”, che sembrano impersonare il suo unico modello di ragazza. Proprio con una, che pare di capire sia una coniglietta, avviene un dialogo “all’americana”, folle, sconclusionato: Dennis Hopper continua a ripetere che preferisce “leccarla” che “scopare”, per cui si/le chiede: “Allora sono una lesbica? Dici che sono una lesbica?” E quella, seria, con aplomb britannico risponde… ma cosa risponde? Cosa può rispondere?

L’ambiente è surreale, straniante, depresso, proprio come in certi lungometraggi warholiani, uno stile che lui conosceva bene, avendo recitato, nella sua lunga carriera di attore, in due film nel 1964.

Ma Warhol si trovava al centro esatto della storia, nel cuore degli anni ’60, l’underground cool e disperato che seguiva l’onda dei beat, mentre Hopper col suo lavoro artistico è già entrato nella deriva del decennio successivo. Una sconfitta annunciata nel suo capolavoro Easy Rider, soprattutto nel finale. E non solo. Anche nei due personaggi, lui e Peter Fonda, nel loro essere pusher di cocaina, per cui si chiede: che differenza c’è tra loro e i due del pick up che gli sparano?

Non è un giudizio critico ovviamente, ma uno dei tanti tasselli di un flusso delirante che viaggia nelle immagini, nella fotografia scadente (voluta?), sgranata, slavata; l’antitesi del patinato. Un pendant perfetto con l’atmosfera povera e depressiva che avvolge tutto il film.

Non è un giudizio critico ovviamente, ma uno dei tanti tasselli di un flusso delirante che viaggia nelle immagini, nella fotografia scadente (voluta?), sgranata, slavata; l’antitesi del patinato. Un pendant perfetto con l’atmosfera povera e depressiva che avvolge tutto il film.

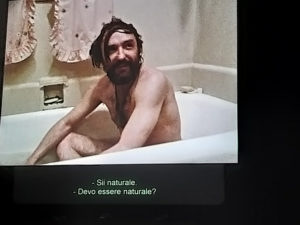

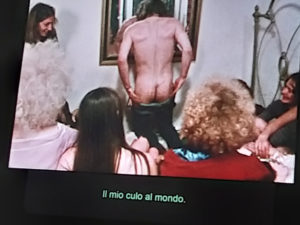

E quel drappello di ragazze che non fanno altro che ridere non infonde nessuna allegria, ma un senso di vuoto e di solitudine. I corpi, anche negli inserti di nudo, con lui che fa un’orgia con due ragazze (conigliette anche loro?) in una vasca da bagno, sembrano desolati in quella luce cruda.

Insomma, per citare un famoso enunciato critico, The american dreamer è “Una cagata pazzesca”?

Sì. Ma anche no. E’ utile come reperto storico. In questo è perfetto. Per i giovani può essere un formidabile documentario archeologico su un tempo lontanissimo, perduto, che si estinguerà per sempre dopo la dipartita degli ultimi sopravvissuti. Una favola interpretata dai padri, o addirittura dai nonni.

Sì. Ma anche no. E’ utile come reperto storico. In questo è perfetto. Per i giovani può essere un formidabile documentario archeologico su un tempo lontanissimo, perduto, che si estinguerà per sempre dopo la dipartita degli ultimi sopravvissuti. Una favola interpretata dai padri, o addirittura dai nonni.

Per i più anziani può essere una madeleine un po’ avvelenata che permette di giudicare/rivivere il passato senza mitizzarlo come coazione a ripetere, né rimuoverlo o negarlo. Una cura efficace per liberarsi, finalmente, dal giogo di una eterna, tirannica adolescenza.