di Alessandro Barile

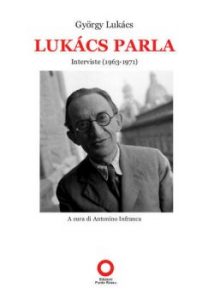

Antonino Infranca (a cura di), Lukács parla (interviste 1963-1971), Edizioni Punto Rosso, Milano, 2019, pp. 200, € 18,00.

In questa serie di interviste pubblicate a cura di Antonino Infranca (alcune note, altre mai tradotte, a cominciare dalla «intervista sconosciuta» del 1968 rivolta ai membri del partito ungherese), viene alla luce l’ultima parte del percorso politico-filosofico di Lukács, le sue idee conclusive sulla politica e la cultura, il socialismo reale e il marxismo. Si tratta dunque di un libro veloce ma utile, a patto che si abbia una qualche dimestichezza con il pensiero e la vita del filosofo ungherese. Il rischio è quello di equivocare molte delle sue riflessioni messe nell’inevitabile forma tranchant dell’intervista. Il primo e più evidente fraintendimento è sullo «stalinismo»: Infranca si premura, nella sua introduzione e nella disposizione delle interviste, di presentarci un Lukács ferventemente anti-stalinista, ma la questione è meno banale di come la si presenta, toccando invece uno dei punti decisivi alla base della crisi del marxismo della seconda metà del Novecento.

Il «problema Stalin», per Lukács, non risiede nella sua azione politica, e anzi il filosofo a più riprese ricorda l’importante contributo di Stalin e dell’Urss nella difesa dell’unico (allora) esperimento socialista. Il testo, d’altronde, è disseminato di riconoscimenti in tal senso, in particolare evocando continuamente il contesto entro cui trova senso l’operato del gruppo dirigente sovietico degli anni Trenta: «Stalin ha visto chiaramente che il grande flusso rivoluzionario europeo si era ormai esaurito. Perciò, un compito preminente si imponeva: salvare la rivoluzione russa da aggressioni esterne. Da questo momento in poi, ciò che è stato definito il militarismo di Stalin deve essere compreso da questa prospettiva; Stalin si è reso chiaramente conto che le speranze del 1917, le speranze di una grande rivoluzione europea, non avevano più ragione di essere, e che bisognava creare degli organismi che consentissero alla Russia di sopravvivere, in quanto sovietica, in un mondo contro-rivoluzionario». Da questa altezza, Lukács fa discendere una serie di riconoscimenti sulla tattica socialista per “mantenersi in vita”, un esempio su tutti il patto Ribbentropp-Molotov: «Da parte mia come mossa politica ritengo abile il patto di Stalin con Hitler e Ribbentropp, perché, se non fosse avvenuto, Hitler avrebbe iniziato la guerra ad oriente e avrebbe attirato le simpatie di Inghilterra e Francia che lo avrebbero sostenuto materialmente. […] Stalin riuscì a scongiurare, con l’abile mossa e la sapienza tattica, la preparazione di un fronte unico, così Hitler scatenò, in un primo momento, la guerra verso occidente e con ciò creò le condizioni di una coalizione mondiale, che condusse alla caduta del nazismo». Come dunque evidente, si faticherebbe a capire Lukács confinandolo nell’antistalinismo di matrice libertaria – e ancor meno troskista – di moda in Occidente nella seconda metà dello scorso secolo. L’antistalinismo, che pure è presente, in Lukács assume valore più profondo e, in un certo senso, trascende lo stesso Stalin per farsi discorso generale sulle difficoltà del socialismo realizzato di rinnovare se stesso alla luce dei cambiamenti della realtà globale.

L’errore dominante di Stalin e dello «stalinismo», che costantemente viene evocato nelle parole di Lukács, è quello di aver sovrapposto le scelte tattiche contingenti con la linea teorica del socialismo, confondendo il piano della politica con quello della teoria, la prassi immediata con la riflessione scientifica, producendo di conseguenza una teoria che giustificasse l’azione del partito, del suo gruppo dirigente, infine del suo capo. Il risultato di questo equivoco non si è limitato a garantire ideologicamente e filosoficamente determinate scelte politiche contestuali (giuste e sbagliate che fossero), che venivano così escluse dal dibattito marxista per farsi principi inviolabili e insindacabili; alla radice, una teoria che non avesse altra funzione che quella di legittimare l’azione del partito ha impoverito l’analisi marxista della società e dei caratteri del “nuovo” capitalismo emerso dal secondo dopoguerra: «A causa dell’era staliniana, abbiamo trascorso dormendo circa quarant’anni di sviluppo capitalistico, quando sarebbe stato necessario analizzare con tenacia le sue contraddizioni sulla base del metodo marxista-leninista». Un ritardo che ha limitato le capacità del marxismo di capire davvero le società occidentali, di conseguenza di sviluppare una linea che tenesse in conto tanto le ragioni della realpolitik imposta dalla Guerra fredda dagli scenari cristallizzati – dunque sostenesse una politica inevitabilmente riformista – quanto le esigenze rivoluzionarie su cui pure continuava a fondarsi il comunismo internazionale.

La mancata comprensione di questa dialettica – mancata perché per l’appunto sacrificata sull’altare della ragion di Stato sovietica – ha determinato successivamente il mancato incontro tra il comunismo “ufficiale” – quello legato a Mosca – e le esigenze anticapitaliste che proprio negli anni in cui Lukács rilascia queste sue interviste prorompevano nelle società occidentali (e non solo in queste). Un mancato incontro che avrebbe spinto sempre più i partiti comunisti nelle braccia dello Stato e delle sue ragioni di conservazione: nel glacis a farsi macchine della burocrazia repressiva; a Occidente nel sostenere un riformismo sempre più consociativo, sempre meno in grado di dialogare con le forze vive della società e sempre più meccanismo di riproduzione della classi dirigente vieppiù liberali. I risultati arrivano fino ad oggi: l’afasia marxista non è dovuta solo alla reazione della cultura egemone, quanto da sue proprie difficoltà intime nel cogliere i caratteri delle evoluzioni sociali ed economiche dell’attualità. Si è andata pietrificando attorno a dogmi e breviari un’analisi che, per Lukács, era soprattutto metodo. Il «marxismo ortodosso», nella famosa accezione lukacsiana ricordata anche in alcuni passaggi di questo libro, non si configura come una serie di “leggi” sociali finalmente disvelate (e una volta per tutte!), quanto nel criterio nel disvelarle: quel materialismo dialettico che si presenta come costante disvelamento-inveramento della realtà. Questo l’errore capitale dello stalinismo, in quanto tale riprodotto non solo dal gruppo dirigente sovietico dei tempi, e non solo dagli adepti di Stalin: viceversa, attraversa tutta la storia del socialismo della seconda metà del Novecento, impoverendone la capacità di “cattura” della realtà, trasformando questa coscienza in politica.

La politica è però uno dei tanti temi che ricorrono nelle interviste presentate nel volume. Difficile ripercorrerli criticamente tutti, possiamo però fermarci velocemente sulle concezioni lukacsiane dell’arte e della cultura. Lukács è d’altronde, prima ancora che un rivoluzionario e un marxista, un filosofo dell’estetica, e le sue posizioni, fin troppo note per essere qui accennate, hanno sviluppato l’approccio all’arte del marxismo del Novecento. Anche nella parte finale della sua vita, Lukács rimane fedele ai suoi convincimenti filosofico-letterari: «Ogni grande arte – ripeto, da Omero in poi – è realista, in quanto è un riflesso della realtà». Di conseguenza, l’arte ha il dovere di parlare a tutti, non a una parte, fosse anche la “nostra”: «Nel campo della scienza anche una conoscenza parziale può portare a una grande scoperta. L’arte, per contro, o è universale e non esiste affatto». Questo il motivo per cui non esiste – non può ancora esistere – una vera arte socialista: «Un giorno si avrà il grande romanzo socialista, ma ci vorrà ancora del tempo prima che gli scrittori socialisti si liberino di tutti gli ostacoli e della loro censura interna: per questo devono cercare alleati nella grande letteratura del passato». La censura di cui parla il filosofo non è quella superficialmente burocratica – per quanto anche la censura politica di Stato ha il suo ruolo – ma la censura interna, dovuta per l’appunto al processo di confusione tra cultura e politica, in cui la prima giustificasse la seconda, riducendosi, anche nel migliore dei casi, a propaganda: «sono contro ogni concezione della partiticità che si riduce al fatto che l’arte deve occuparsi dell’illustrazione delle ultime risoluzioni. […] Io non credo che il partito debba avere una sua posizione estetica. I casi in cui i comitati centrali si sono espressi in tema di musica, o di cinema, sono casi ridicoli».

Il tema è decisivo: come sviluppare una vera arte nel socialismo che non sia al servizio diretto della legittimazione ideologica del potere? Un tema talmente complesso che infatti non ha trovato soluzione nel Novecento, men che meno – va da sé – nei nostri anni senza socialismo. L’alternativa non può limitarsi a reintrodurre a-criticamente quella libertà artistica presente nei punti alti dello sviluppo borghese capitalista. Anzitutto perché, secondo le parole di Lukács, quella libertà è solamente fittizia, producendo anch’essa una censura interna che, al fianco di pochi grandi capolavori, riproduce le ragioni ideologiche del consenso capitalista. Il partito, allora, dovrebbe unicamente – si fa per dire, visto l’obiettivo – aiutare l’evoluzione di un’estetica marxista. Liberare la cultura dai vincoli politici, lasciando quel margine espressivo in grado di stimolare un dibattito interno all’espressività artistica ma, al tempo stesso, modellarsi sui risultati di questa: «L’arte è un modo di verificarsi della realtà e per questo a un partito giova sempre prenderne coscienza. Lenin lo sapeva bene». Lo stesso Lenin, infatti, che aveva sempre contrastato le tendenze “proletkultiste” in quanto espressione di un’arte “proletaria” che riduceva per ciò stesso la funzione dell’arte a superfetazione culturale di un’ideologia. Un patrimonio di conoscenza e sensibilità oggi andato completamente disperso. La lotta alla dispersione di questi temi, di questo linguaggio obliterato dalla rassegnazione capitalistica “post-postmoderna” – potremmo chiamarla – è il contributo maggiore di pubblicazioni come queste, che nel momento stesso in cui “ricordano”, tengono desta la propensione a riflettere che è poi il tratto distintivo del filosofo forse più importante del XX secolo.