di Piero Cipriano

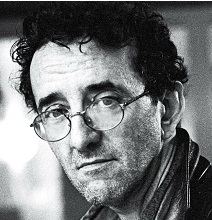

Tra poco Roberto Bolaño fa 66 anni. L’autore di 2666 il 28 aprile 2019 fa 66 anni. E’ morto e dunque? Non può compiere gli anni un morto? Non lo so se è proprio morto, prova ne sia questa intervista, o meglio, questo sogno. Il sogno l’ho fatto io. L’intervista è mia. La posso pubblicare senza timore che né gli eredi di Basaglia (ah sì, c’era pure lui nel sogno) né quelli di Bolaño possano pretendere royalties o altri risarcimenti. Per maggior precisione, ciò che Bolaño dice nel sogno, ripeto nel mio sogno, l’ho reso più esatto riportando quasi fedelmente brani delle sue opere.

Tra poco Roberto Bolaño fa 66 anni. L’autore di 2666 il 28 aprile 2019 fa 66 anni. E’ morto e dunque? Non può compiere gli anni un morto? Non lo so se è proprio morto, prova ne sia questa intervista, o meglio, questo sogno. Il sogno l’ho fatto io. L’intervista è mia. La posso pubblicare senza timore che né gli eredi di Basaglia (ah sì, c’era pure lui nel sogno) né quelli di Bolaño possano pretendere royalties o altri risarcimenti. Per maggior precisione, ciò che Bolaño dice nel sogno, ripeto nel mio sogno, l’ho reso più esatto riportando quasi fedelmente brani delle sue opere.

Era una specie di inferno dove però si viveva, viveva nel senso che si passava il tempo, o meglio, il tempo era fermo ma sembrava scorresse lo stesso, si capiva che entrambi non erano finiti in un Eden e le motivazioni di questo smacco ultraterreno nel sogno non venivano chiarite, però quest’inferno, o più probabilmente purgatorio, dove scontavano la loro pena, la loro condanna, non era poi così male, un luogo ameno, dove non era estate ma quantomeno non pioveva mai, una specie di paese morto ai confini tra Messico e Texas con pochi cristiani, quei pochi formicolavano come zombie, gli unici riconoscibili erano loro due. Il setting era un bar, il bar si chiamava El destino, Bolaño era da una parte del bancone Basaglia dall’altra. Io ero una specie di cliente in missione speciale, ecco, un inviato dal nostro mondo, dal mondo dei vivi voglio dire, una specie di agente dell’FBI incaricato di controllare che fine avessero fatto questi due, come si trovavano in quel posto infernale, se si erano rassegnati, se si stavano pentendo delle loro malefatte – ma quali erano queste malefatte?, pensai, di certo uno aveva cacciato via dal loro paradiso i fuori di testa per ri-gettarli nel mondo, l’altro li aveva narrati, i pazzi voglio dire, come fossero degli eroi, aveva reso eroica la follia – o invece anche lì complottavano contro il sistema. Perché ero stato incaricato proprio io? Ma perché erano i miei eroi, e di mestiere facevo lo psico-poliziotto selvaggio, dunque ero il candidato perfetto.

Mi metto a un tavolino distante, senza dare nell’occhio, ascolto. Premetto che in questo inferno attenuato i giorni si ripetono sempre uguali, il tempo nell’aldilà, o meglio all’inferno dei morti è fermo, fermo come in manicomio d’altra parte, che è l’inferno dei vivi. Per cui questa scena che ho visto si ripete ogni tanto almeno dal 2003, cioè da quando Bolaño è morto e è finito a El destino a fare il barista.

Sei nuovo?

Comincio oggi, sei il mio primo cliente.

Allora vorrei un caffè. Per favore.

Pensavo mi chiedessi una birra.

Non bevo birra.

Meglio. Io nemmeno. Sono dieci anni che non bevo. Sai, sono appena morto di cirrosi. Un fegato a pezzi.

La combinazione, delle volte. Io sono morto di cancro al cervello. Ma molto tempo fa. Saranno passati vent’anni.

Ah che brutta morte, non sarei voluto stare nei tuoi panni. Immagino che a un certo punto il tuo cervello sarà andato in tilt, non ci hai capito più niente.

Un pazzo. Ero diventato un pazzo.

Da legare.

Sì, proprio. E pensa, sono stato direttore di manicomio, io, sai?

Ma non mi dire. Ci ho vissuto in manicomio, io. L’America latina è un immenso manicomio. Me ne intendo di manicomi. So tutto del manicomio. Ecco il caffè. Fai piano che scotta. E non ci devi essere abituato. Sarà il primo caffè che bevi. Mica a uno con un cancro che gli mangia il cervello gli danno il caffè.

Fa caldo qui. Almeno un ventilatore.

Poi ti abitui. E poi sappi, il mio motto non è Et in Arcadia ego, ma in Sparta ego.

Ah quand’è così. E dimmi… che ne sai tu di manicomio.

Ci ho scritto, prima di fare il barista qui a El destino ho fatto tutti i mestieri, tra cui il pappone, ma quello che mi ha fatto diventare celebre – celebre per una decina d’anni, che tra cento anni nessuno si ricorderà di me, tra mille anni poi non ne parliamo, nessuno si ricorderà nemmeno di Shakespeare probabilmente, tra diecimila anni questo pianeta sarà estinto, tra mezzo milione di anni il sistema solare imploderà, tra un miliardo di anni la Via lattea collasserà, tra dieci miliardi di anni ci sarà un big bang inverso e tutto tornerà niente. Figurati tra dieci miliardi di anni chi si ricorderà di Basaglia e di Bolaño – il mestiere che mi ha reso celebre è stato scrivere romanzi.

Nel grande manicomio latino-americano ci sono nato. Il piccolo manicomio l’ho imparato andando a trovare uno. Che poi l’ho fatto diventare un personaggio del mio capolavoro. O meglio, del primo dei miei due capolavori. I detective selvaggi, intendo. L’altro ha per titolo un numero, 2666, che è anche una profezia, che io lo sapevo che il diavolo mi si pigliava e finivo qui, in questo inferno per due. Ho scritto due romanzi, che sono i miei romanzi, perché la letteratura americana si ispira o a Le avventure di Huckleberry Finn o a Moby Dick, allora io con Belano e Lima, che sono i poeti selvaggi dei Detective, ho ricreato Huckleberry Finn e Tom Sawyer, e con 2666 ho rifatto la caccia alla balena.

Quello internato era il padre di Maria Font, una mia amica, io passavo in autobus accanto a questo enorme manicomio di stato. Una reta metallica sormontata dal filo spinato impediva ai pazzi di uscire, e quelli vagavano dentro come nel film di Romero, hai presente La notte dei morti viventi?

Veramente, prima di finire nel manicomio statale – era pur sempre un architetto – l’avevano portato nella clinica di salute mentale El Reposo, nei dintorni di Città del Messico. Mentre era là dentro pensava di continuo a una certa Laura Dermian. Ci pensava quattro o cinque volte al giorno, ma non riusciva a misurare quanto durasse ogni capsula di ricordo perché i pazzi che erano là dentro gli avevano rubato l’orologio. Quello era un manicomio moderno, con tutte le comodità possibili, e con gli occhi degli infermieri che spiano e lì dentro c’erano i poveri matti del Messico che picchiano e che piangono ma che non sanno niente. Oddio, non proprio i poverissimi, si capisce.

Dopo però lo portarono all’ospedale psichiatrico La Fortalezza, sempre a Città del Messico. Lì sì che era circondato da pazzi poveri, e quasi nessuno lo andava più a trovare. Lì aveva uno psichiatra di nome José Manuel, che però non c’era quasi mai, e quando sua figlia andava a trovarlo, di solito il sabato o la domenica, lo psichiatra non c’era perché il fine settimana riposava. Gli diceva allo psichiatra: “Se vedessi mia figlia ti innamoreresti di lei”. Ma lui era distratto. Allora Joaquìn preferiva starsi zitto. I cortili di quella prigione erano più idonei per il silenzio. Una distesa grande come tre campi di calcio che confina con un via senza nome su cui passa l’autobus di Tlalnepantla, pieno di operai oziosi che guardano con avidità i pazzi vaganti per il cortile vestiti con l’uniforme di La Fortaleza o seminudi o vestiti coi loro poveri stracci di sempre quelli che sono arrivati da poco e non hanno ancora trovato un’uniforme per loro, non dico della loro misura perché qui pochi portano l’uniforme della taglia giusta. Quel cortile principale era il perimetro naturale del silenzio, anche se la prima volta che lo vidi pensai che lì il rumore e le grida dei pazzi avrebbero potuto essere insopportabili e ci misi un po’ a trovare il coraggio di passeggiare per quella steppa. Presto compresi però che se c’era un luogo in tutta La Fortaleza da cui il suono fuggiva come un coniglio terrorizzato, quel luogo era il grande cortile che alte inferriate proteggevano dal viale senza nome lungo il quale la gente di fuori passava rapida, protetta dentro i veicoli, perché di pedoni propriamente detti lì non se ne vedevano, anche se di tanto in tanto il parente disorientato di qualche pazzo o personaggi che preferivano non entrare dalla porta principale si fermavano vicino all’inferriata, solo per un momento, poi riprendevano il cammino.

Basaglia ascolta. Ha finito il caffè. Ha fumato pure due sigarette. Si stringe le spalle. Indossa quella sahariana grigia con cui portò in volo sopra Venezia i matti del manicomio di Trieste.

Joaquìn Font rimase dentro pure quando la terra tremò. Almeno, nel manicomio dei poveri hai il vantaggio che per risparmiare davano meno pillole, le pillole costano, per cui stavano dentro ok, ma meno rimbambiti confronto a un manicomio per ricchi. Vedi Basaglia, tu non lo puoi sapere perché sei morto prima, ma negli anni ottanta-novanta cogli psicofarmaci è stato un gran casino. Tu li avrai pure chiusi i manicomi in Italia, e in molti altri posti li hanno trasformati in posti piccoli belli e profumati, ma i farmaci, lo sai che dice uno di quelli che hai fregato? Sì, che hai fulminato sulla tua via insomma. Cipriano, quello che sta là in fondo che ci spia, non ti girare, pensa che non me ne sono accorto che ci sta a sentire, dice che gli psicofarmaci adesso sono il vero manicomio.

Joaquìn Font rimase dentro pure quando la terra tremò. Almeno, nel manicomio dei poveri hai il vantaggio che per risparmiare davano meno pillole, le pillole costano, per cui stavano dentro ok, ma meno rimbambiti confronto a un manicomio per ricchi. Vedi Basaglia, tu non lo puoi sapere perché sei morto prima, ma negli anni ottanta-novanta cogli psicofarmaci è stato un gran casino. Tu li avrai pure chiusi i manicomi in Italia, e in molti altri posti li hanno trasformati in posti piccoli belli e profumati, ma i farmaci, lo sai che dice uno di quelli che hai fregato? Sì, che hai fulminato sulla tua via insomma. Cipriano, quello che sta là in fondo che ci spia, non ti girare, pensa che non me ne sono accorto che ci sta a sentire, dice che gli psicofarmaci adesso sono il vero manicomio.

Insomma, tremò pure nel manicomio di Joaquìn Font e quando giorni dopo lo andò a trovare sua figlia gli chiese l’hai saputo del terremoto? Certo che l’ho saputo, fa lui. Sono morti in tanti? No, non tanti, fa la figlia, ma abbastanza. Sono morti amici miei? Che io sappia nessuno, fa la figlia. A volte penso che tu non sia pazzo, fa la figlia. Non sono pazzo, dice lui, sono solo confuso. Però la confusione ti dura da un bel po’, fa la figlia. Il tempo è un’illusione, fa lui. Se potessi ti farei uscire, fa la figlia. Non c’è fretta, dice lui. Fosse per me ti tirerei fuori oggi stesso. Non ti preoccupare, dice lui. Durante il terremoto i dolenti della Fortaleza erano tutti caduti dal letto, quelli che non erano legati, e non c’era nessuno a controllare i padiglioni perché gli infermieri erano usciti in strada e alcuni erano andati in città per sapere qualcosa delle loro famiglie. Per qualche ora i pazzi furono abbandonati a loro stessi. E cosa fecero?, chiese la figlia. Alcuni si misero a pregare, altri uscirono nei cortili, la maggior parte continuò a dormire, nei letti o per terra.

Pure il manicomio di Ancona, fa Basaglia, durante la seconda guerra mondiale lo bombardarono, gli infermieri e i medici fuggirono, i matti pure, quelli che non morirono legati intendo. Ricominciarono a vivere, là attorno. Alcuni si sposarono perfino. La bomba fu la loro libertà. Io decisi di mettere una bomba nei manicomi d’Italia. Qualcuno disse che sono stato una specie di anarchico bombarolo. Ma ne vado fiero, sai?

I pazzi della Fortalezza deambulavano come uccellini, serafini e cherubini con i capelli impiastrati di merda. Deambulavano come fiches di un gioco d’azzardo ancora più pazzo.

A un certo punto Joaquìn torna a casa. Lì era tutto cambiato. Sua moglie non abitava più lì e nella sua camera ci dormiva sua figlia. La prima notte dorme in salone. I rumori gli stessi di sempre. Ma qualcosa li rendeva diversi. Non riusciva a dormire. Dopo un po’ di giorni tornò in camera sua. Andava meglio. Però nel giro di tre giorni la stanza era completamente impregnata del suo odore, un odore di vecchio, di pazzo, e tutto tornò come prima. Si deprimeva, non sapeva cosa fare. Rimaneva immobile e lasciava che passassero le ore finché non tornava qualcuno. A volte suonava il telefono, lui rispondeva, ma nessuno più lo conosceva. Cominciò a fare passeggiate nel quartiere. Sempre più lontano. Due volte lo rapinarono. La seconda lo riempirono di botte. Ma lui ormai il dolore non lo sentiva più. Questa cosa, di non sentire il dolore, l’aveva imparata in manicomio. Non mi importava essere picchiato ogni tanto. Tutti i giorni mi sarebbe dispiaciuto, ma ogni tanto no. “Passò il tempo e iniziai a chiamare qualche vecchio amico. Nessuno si ricordava di me. Dicevano dove sei stato, da dove salti fuori, che hai fatto fino a ora. Ero stato all’estero, in giro per il Mediterraneo. Tra Italia e Istambul. Beato te, ma perché sei tornato? Il Messico sta andando a rotoli, lo sai no? Be’, è il mio paese, e ne sentivo la mancanza, guardavo quelle piccole barche a vela del Mediterraneo e mi veniva da piangere. Qualcuno diceva: ma non eri stato in manicomio? Dicevo sì, ma molti anni fa, poi ci sono stato davvero all’estero. Per una prescrizione medica. Dovevo svagarmi. I miei amici ridevano. Che sagoma. Poi trovai lavoro. Poi un giorno compresi che eravamo governati dal caso, e che in quella tempesta saremmo annegati tutti e solo i più astuti, non certamente io, si sarebbero tenuti a galla, ma non per molto”.

Accidenti, fa Basaglia al barista cileno che da vivo era riuscito per un momento a diventare il più grande narratore vivente, avevi ragione, sei davvero esperto di manicomi. La sai davvero lunga.

Te l’ho detto, noi latinoamericani siamo cresciuti in un continente manicomio. L’America Latina è stata il manicomio d’Europa, così come gli Stati Unitine sono la fabbrica. La fabbrica ora è in mano ai caposquadra, e i matti evasi dal manicomio ne sono la mano d’opera.

Sai, prima che il cancro mi perforasse il cranio, dopo aver visto i manicomi d’Europa – Francia, Regno Unito, Germania – ho fatto in tempo a vedere pure i manicomi giganti dell’America Latina. Prima di vederli ero persuaso che tutti i manicomi si assomigliassero. Un medesimo inferno. Invece no. Hai ragione. I vostri sono ancora peggio. Era novembre del 1979, visitai alcuni manicomi brasiliani, quello di Barbacena aveva milleseicento internati trappolati in cortili lerci, seduti sulle proprie feci, nudi e legati, e il direttore di quel posto, peraltro mio collega, anche se io allora non ero già più direttore di manicomio, perché il mio manicomio lo avevo ucciso, lo avevo ucciso e lui si era vendicato uccidendo me, il direttore di Barbacena disse che quei malati senza speranza non c’era altro da fare che tenerli legati in attesa di un neurochirurgo che li trasformasse in vegetali.

A quel punto Bolaño si è girato verso di me, eccolo ha detto, sta lì che scrive, prende nota, ha scritto tutto ciò che ci siamo detti, sta componendo un libro, un libro inutile che al massimo convincerà qualche altro illuso, com’è che vi chiamano adesso?, i basagliani. E crede che quel libro che sta scrivendo gli sopravvivrà, ma Borges gli direbbe che è un imbecille! Perché la Terra finirà, il Sole finirà, tutto finirà… l’oblio è il destino comune di tutto, anche di questo bar, El destino, l’unico bar di questo paese all’inferno.

La cosa confesso mi ha infastidito, per cui ho pensato che non poteva finire così quest’intervista, pessimista oltre ogni ragionevole misura, ho guardato Basaglia e, senza proferir parola, ho pensato, cazzo, ma dov’è il tuo ottimismo, l’ottimismo gramsciano della volontà che sempre hai sbandierato nei tuoi vent’anni di guerra al manicomio, lui, nonostante non mi fossi espresso mi ha capito e dice a Bolaño: Roberto, gli dice, non mi pare il caso di essere così pessimista, in fondo qui ora non te la passi così male, e d’altra parte i critici – quelli vivi – sono con te, i lettori – quelli vivi – non ne parliamo, per un po’ sei salvo dall’oblio, su con la vita (dico per dire).

E Bolaño recita, paro paro, ricordandosi per filo e per segno quel che mette in bocca a Iñaki Echavarne, nei Detective: “Per un po’ la Critica accompagna l’Opera, poi la Critica svanisce e sono i Lettori ad accompagnarla. Il viaggio può essere lungo o corto. Poi i Lettori muoiono uno per uno e l’Opera va avanti da sola, sebbene un’altra Critica e altri Lettori a poco a poco comincino ad accompagnarla sulla sua rotta. Poi la Critica muore di nuovo e i Lettori muoiono di nuovo e su questa pista di ossa l’Opera continua il suo viaggio verso la solitudine… ma un’altra Critica e altri Lettori le si avvicinano instancabili e il tempo e la velocità li divorano. Alla fine l’Opera viaggia irrimediabilmente sola nell’Immensità. E un giorno l’Opera muore, come muoiono tutte le cose, come si estingueranno il sole e la terra e il sistema solare e la galassia e la più recondita memoria degli uomini. Tutto quel che inizia come commedia finisce in tragedia”.

A questo punto Bolaño si rende conto di essere apparso nichilista tendente all’apocalittico, e siccome niente è più falso, giacché non c’è un solo Autore al mondo, vivente o morente, che possa pensare di essere più ottimista di Bolaño, ecco che recupera in calcio d’angolo la sua credibilità. Si appropria delle parole di Pere Ordòñez e dice: “Un tempo gli scrittori di Spagna (e dell’America Latina) facevano il loro ingresso sulla scena pubblica per trasgredirla, per riformarla, per bruciarla, per rivoluzionarla. Gli scrittori di Spagna (e dell’America Latina) provenivano generalmente da famiglie agiate, famiglie consolidate o con una certa posizione, e nel prendere la penna si rivoltavano o si ribellavano contro quella posizione: scrivere era rinunciare, era rinnegare, a volte era suicidarsi. Era andare contro la famiglia”. (“E’ quello che hai fatto tu, Basaglia, eri ricco, avevi una famiglia da rinnegare, e l’hai rinnegata rinnegando il tuo mestiere, eri il signore l’imperatore il dittatore del manicomio, l’hai fatto fuori il manicomio”). “Oggi gli scrittori di Spagna (e dell’America Latina) provengono in numero sempre più allarmante da famiglie delle classi inferiori, dal proletariato e dal sottoproletariato, e il loro esercizio più usuale della scrittura è un mezzo per dare la scalata alla piramide sociale, un modo per sistemarsi facendo ben attenzione a non trasgredire niente. Non dico che non siano colti. Sono colti tanto quanto quelli di prima. O quasi. Non dico che non siano lavoratori. Sono molto più lavoratori di quelli di prima! Però sono, anche, molto più volgari. E si comportano da manager o da gangster. E non rinnegano nulla o rinnegano solo quel che si può rinnegare e si preoccupano molto di non crearsi dei nemici o di sceglierseli tra i più inermi. Non si suicidano per un’idea bensì per pazzia o per rabbia. Le porte, implacabilmente, si spalancano al loro passaggio. E così la letteratura va come sta andando. Tutto quel che inizia come commedia finisce indefettibilmente in commedia”.

Mi guarda, poi guarda Basaglia, che ride, e strizza gli occhi contento, quel suo tic, e dice: “No”?

(Modificata da: P. Cipriano, Basaglia e le metamorfosi della psichiatria, Elèuthera, Milano, 2018)