di Sandro Moiso

James Still, Fiume di terra, a cura di Livio Crescenzi, Mattioli 1885, 2018, pp. 220, € 17,00

James Still, Fiume di terra, a cura di Livio Crescenzi, Mattioli 1885, 2018, pp. 220, € 17,00

In un’intervista rilasciata a François Busnel, nel corso del programma televisivo America tra le righe, lo scrittore James Lee Burke ha dichiarato che molto probabilmente il patriottismo americano si fonda principalmente sull’amore che ogni cittadino degli States prova per il paesaggio, la natura, il territorio e i grandi spazi che lo circondano. Se questa affermazione fosse vera, sicuramente il romanzo di James Still appena tradotto in italiano per le edizioni Mattioli 1885 ne fornirebbe una prova consistente e significativa.

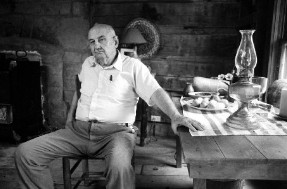

L’autore originario dell’Alabama, nato nel 1906 e scomparso nel 2001, è stato romanziere, poeta e studioso del folklore, oltre che militante per i diritti civili, che ha vissuto per la maggior parte della sua vita in una contea del Kentucky che sembra essere stata la fonte di ispirazione per le sue storie e, in particolare, del suo romanzo più famoso: River of Earth.

Mentre le altre fonti di ispirazione per il romanzo sembrano essere stata la sua infanzia e quella del padre che, oltre alla attività di agricoltore, svolse anche quella di horse doctor (colui che si occupa della salute dei cavalli, soprattutto al momento del parto), proprio come l’io narrante del romanzo, un bambino non ancora adolescente, afferma più volte di voler fare.

Fiume di terra fu pubblicato negli Stati Uniti nel 1940, un anno dopo Furore di John Steinbeck, all’apice di quel New Deal roosveltiano che avrebbe dovuto risolvere i gravi problemi economici e sociali causati dalla Grande Crisi che aveva avuto inizio nel 1929. Ma mentre il romanzo di Steinbeck, pur importantissimo, prendeva spunto dall’indagine giornalistica che lo scrittore aveva condotta nel 1936 tra i profughi interni provenienti dall’Oklahoma e dalle aree rurali sconvolte dalla crisi e dalle tempeste di polvere1, l’opera di Still prende l’avvio, in maniera abbastanza evidente, dalle narrazioni e dalle memorie udite in famiglia e nell’ambiente che lo circondava sulle difficili condizioni di vita dei minatori del Kentucky e del West Virginia, negli anni a cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX.

Lo stile letterario si pone a metà strada tra Mark Twain e William Faulkner, poiché dal primo Still trae la leggerezza della descrizione anche degli avvenimenti più drammatici e l’umorismo con cui vengono osservate dal piccolo narratore vicende e personaggi, mentre dal secondo la creazione di una contea povera e popolata da individui spesso ignoranti e analfabeti, come quella di Yoknapatawpha nel Mississippi inventata da Faulkner per ambientare le sue storie, che hanno spesso come unico riferimento culturale una Bibbia il cui discorso è conosciuto soltanto attraverso l’interpretazione datane da predicatori girovaghi e in odor di santità popolare, come il Fratello Sim Mobberly che attraversa le pagine del romanzo quasi soltanto per celebrare funerali o per presenziare a cerimonie improvvisate in mezzo alle campagne impoverite.

Il linguaggio utilizzato e messo in bocca ai personaggi oppure nella “penna” del piccolo narratore, di cui purtroppo una parte cospicua va persa per forza di cose nella pur attenta traduzione italiana a cura di Livio Crescenzi, è un misto tra la lingua degli individui che popolano i racconti di Mark Twain e la sperimentazione linguistica di Faulkner e da sola rende l’idea di un mondo e di una sottocultura locale in cui l’istruzione primaria e la scuola costituiscono un autentico, e talvolta violentemente respinto, lusso.

Lingua che però presenta enormi differenze tra le parti in cui è la vita miserabile degli esseri umani ad essere descritta e quelle in cui è la descrizione estremamente precisa di una natura minuta (alberi da frutto, cespugli, insetti, volatili selvatici e da cortile) oppure grandiosa di boschi e torrenti dalla acque ancor a cristalline a far da padrona. Dando vita in questo modo ad un autentico contrappunto, anche linguistico, tra le semplici meraviglie della Natura e le complesse vicende che definiscono le miserie degli uomini e delle donne che popolano la narrazione.

Una storia famigliare che assume anche, nel corso del suo svolgimento, le caratteristiche di uno studio antropologico sulla trasformazione di una società prevalentemente agricola in una società in cui sarà l’attività industriale e mineraria a caratterizzare le vite degli uomini. L’autore coglie infatti un momento decisivo della trasformazione delle strutture sociali, mentali e comportamentali avvenuta nel passaggio tra società agricola e industriale o, per lo meno, tra una vita spesa nel lavoro dei campi e nella relativa indipendenza dei nuclei famigliari e una in cui la dipendenza da un salario renderà gli individui sempre più schiavi e succubi del lavoro coatto e della produttività.

E’ uno scontro che attraversa tutto il romanzo e la famiglia stessa del narratore. Uno scontro che vedrà cadere più facilmente preda dell’illusione salariale gli uomini, disposti a scambiare la loro libera iniziativa con una promessa di continuità lavorativa che non verrà mai mantenuta. Mentre d’altro lato saranno le donne, madri e nonne, a difendere maggiormente l’autonomia famigliare e il legame con la terra, questo fiume possente sul quale tutti sono destinati a nascere, generare e morire senza sapere, come afferma il Fratello Sim Mobberly in una delle sue prediche, dove li sta portando. Ma a cui è inevitabile affidarsi, come a Dio.

Una commistione di fede biblica e di legame con la terra che rende le donne particolarmente forti all’interno delle vicende: soffrono, partoriscono, vedono morire i figli più piccoli, ubbidiscono a mariti un po’ troppo disponibili a scambiare la propria fatica in cambio di uno stipendio e l’indipendenza in cambio di un lavoro incerto, educano i figli, coltivano i campi, cucinano, muoiono sole e lontane dall’affetto di mariti che sono deceduti prima e di figli che non hanno più tempo per loro. Donne che, nonostante tutto, mantengono vivo dentro di sé la fiamma della memoria. E magari anche quella della vendetta, condotta però senza la brutalità tipica degli uomini.

Continuando a rappresentare la continuità delle famiglie e della specie, al di sopra di tutto ciò che una società maschile può ordire per andare incontro alla propria autodistruzione.

Fuori e dentro dalle miniere di carbone, con il lavoro e senza il lavoro; fuori e dentro il carcere, colpevoli o meno, questo sembra invece essere il destino riservato agli uomini ormai succubi del duro lavoro e della fiducia in un progresso soltanto apparente.

“Kell Haddix parlando sollevava le braccia. «Quelli lì avviarono la fonderia di Willardsborough con un tozzo di pane, un centinaio di dollari. Un affare d’oro. E’ così fratello…Cristo, la vidi funzionare io con i miei stessi occhi, e come bruciava.» […] Con il piede Papà colpì un gancio a tre punte appeso al bordo della griglia. «Sì, ma trent’anni fa» disse, volendo sminuire la cosa. «Sono quasi venticinque anni che ormai la fonderia sta cadendo in rovina. Oggigiorno non rende più scavare il minerale su per questi monti. Per ogni vagoncino, ci rimettono un sacco di soldi.»

Le labbra serrate, Kell sorrise, amaro. «E’ proprio quello che sto dicendo anch’io. Buttano via i soldi. Li bruciano. E si tratta della stessa società che possiede anche questa miniera. Quella è gente che è sempre stata ben attenta a non perdere nemmeno un centesimo dal portafoglio che hanno sul culo. E qui sprecano soldi, fratello, per cui, vedrai, lunedì inizieranno a tagliare una giornata lavorativa a settimana. E sì che in questo periodo dell’anno gli affari della miniera dovrebbero andare a gonfie vele.»

«Quando mi sono trasferito a Blackjack, mi figuravo che avrei lavorato regolarmente. Ma ho vissuto abbastanza a lungo stringendo la cinghia per cui non mi spaventa eccessivamente se mi riducono un po’ il salario.»

Kell si passò la mano tra i capelli, dandosi una grattata alla testa. Gli occhi gli fiammeggiavano nelle orbite. «E invece a me altrochè se mi preoccupa. E’ una faccenda che ho visto ripetersi altre volte, da queste parti. Prima riducono di una giornata lavorativa, poi due e poi tre. E poi chiudono le miniere, Gli scaffali dello spaccio vuoti e nessun credito per i viveri […] Poco dopo la gente se ne andò, solo Dio sa dove. Se poi trovarono lavoro, beh, io non l’ho mai sentito dire […] Una faccenda che ti dà da pensare.»” (pp. 168 – 169)

Unica consolazione alle disgrazie degli uomini e delle loro famiglie rimane, negli occhi del piccolo io narrante, la natura. Cosa che lo spinge a desiderare di diventare horse doctor per non dover mai occuparsi degli esseri umani. Così miseri, sfortunati e “brutti” ai suoi occhi. Uno stratagemma, quello di raccontare gli eventi attraverso lo sguardo di un bambino, che dona alla narrazione un senso straordinario di oggettività.

Unica consolazione alle disgrazie degli uomini e delle loro famiglie rimane, negli occhi del piccolo io narrante, la natura. Cosa che lo spinge a desiderare di diventare horse doctor per non dover mai occuparsi degli esseri umani. Così miseri, sfortunati e “brutti” ai suoi occhi. Uno stratagemma, quello di raccontare gli eventi attraverso lo sguardo di un bambino, che dona alla narrazione un senso straordinario di oggettività.

Un piccolo, grande romanzo sulle trasformazioni sociali, sulla condizione femminile, sulla crisi e sul lavoro che, senza per forza descrivere grandi tragedie, può tranquillamente essere riproposto ancora oggi, proprio per la sua estrema attualità fatta di miseria, ignoranza e precariato.

Con uno stile narrativo asciutto, lontano anni luce dal naturalismo europeo, sempre fin troppo carico di pathos, quanto dal realismo di stampo socialista, sempre troppo ideologico e didascalico, che avrebbe predominato negli anni successivi in altre parti del mondo, il romanzo di Still ci fa comprendere ancora una volta, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, cosa fu a spingere i migliori autori italiani della generazione cresciuta nel fascismo ad abbracciare la letteratura americana.

Così come è successo anche al sottoscritto.

Oggi in John Steinbeck, I nomadi, Il Saggiatore, Milano 2015 ↩