di Mauro Baldrati

Sotto la pelle del lupo, di Samu Fuentes, 2018

Sotto la pelle del lupo, di Samu Fuentes, 2018

Su questo film spagnolo alcuni giudizi sono contrapposti: originale; interessante; schifoso.

In effetti non è un film facile. I dialoghi, per esempio, sono quasi del tutto assenti. A parte qualche breve intermezzo parlato, indispensabile per il proseguimento della visione, è un film muto. E alcune scene sono brutali, da anello di congiunzione tra l’ominide e il neanderthal.

Quando il cacciatore Martinon decide di scendere in paese per comprare una moglie, per cercare di aprire la sua gabbia di solitudine totale, assistiamo ai loro rapporti: lei sembra subire inerte mentre lui grugnisce e fa i suoi comodi. “Ma siamo proprio così? E’ questa la nostra natura?” viene da chiedersi, con una lama di angoscia.

In realtà Martinon non è cattivo. Quando lei si ammala – per la verità è già ammalata quando la compra, addirittura gravida – lui cerca di curarla, le sta vicino, la riscalda. Poi, quando muore, scava una buca e la seppellisce. Niente funerale, niente denuncia, niente medico. Il tempo sembra fermo, nella capanna di sassi di Martinon. Potrebbe essere nel medioevo, o un trapper della frontiera americana. Gli unici segnali che lo inquadrano in un determinato segmento temporale sono il suo fucile, un modello della seconda guerra mondiale, e la luce elettrica in paese, dove vive il padre della ragazza.

A lui un arrabbiato Martinon chiederà la restituzione dei soldi e delle pelli di lupo, perché la figlia è morta quando era ancora in garanzia. Poiché l’uomo non può onorare il debito gli propone la sorella più giovane. Martinon la valuta e accetta. Insieme partono per il lungo viaggio di rientro alla capanna, inerpicandosi per sentieri di montagna, negli scenari spettacolari delle Asturie, tra cascate, foreste, crepacci.

Inizia così il loro ménage familiare, sempre lo stesso: la conciatura delle pelli, la coltivazione degli ortaggi, le riparazioni, sempre in un silenzio rotto solo dal vento, dal canto degli uccelli, dai rumori della masticazione di Martinon quando mangia voracemente, e i grugniti degli accoppiamenti bestialoidi.

Poi Martinon esce per la caccia al lupo, per le pelli pregiate, anche per più giorni di seguito. Non sappiamo se sia un bracconiere, o se sia tutto regolare nel tempo fermo. Intanto lei lo aspetta nella capanna, senza luce né acqua corrente. Seguiamo i suoi stati d’animo attraverso i primissimi piani, gli sguardi nel vuoto, qualche piantino, quando si ferma un attimo dal lavoro e si rende conto di che razza di destino le è stato riservato.

In questo film duro, persino ostile, il mondo esterno – la cosiddetta civiltà – non esiste. Tutto è ridotto ai minimi termini, gli oggetti, il cibo, la legna per l’inverno. Regna un che di primordiale, la sopravvivenza ad ogni costo, la solitudine, la fatica, l’inutilità delle parole, dei sentimenti, tutto ciò che non è pura materia.

Poi la vita umana si differenzia da quella animale per le implicazioni, le variabili, i guai; così, quando la ragazza cerca ad ogni costo una via d’uscita, perché non riesce a rassegnarsi, il film si avvia verso un finale difficile, l’unico possibile, forse. Non ci si aspetti un semi-lieto fine, né un dramma. Finisce perché in natura tutto finisce, come vuole il caso, come impone la legge della materia. Proprio come quando il sole sparisce dietro le nubi e potrebbe esplodere un temporale furioso, ma potrebbe anche alzarsi il vento che spazza via le nubi e, come sentenzia l’I Ching: “Nessuna pioggia sulle nostre contrade occidentali”.

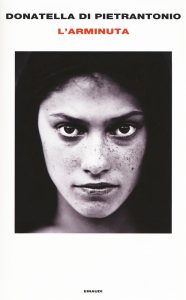

L’Arminuta, di Donatella Di Pietrantonio, Einaudi, Torino 2017

L’Arminuta, di Donatella Di Pietrantonio, Einaudi, Torino 2017

Un’altra opera tocca – soprattutto nella prima parte – queste corde dure, taglienti: la riduzione ai minimi termini della vita, il cibo, il fuoco, i vestiti, un tetto per proteggersi dalle intemperie. Tutto il resto non conta. I sentimenti, i progetti, non sono nemmeno “noia”, semplicemente non hanno spazio, non esistono. E ancora una volta a dover subire l’impatto con questo mondo ostile, estraneo, è una ragazza.

Questo libro ha vinto il Premio Campiello 2017. Ora, noi che viviamo e agiamo in un rizoma di genere e di opposizione siamo sempre un po’ straniti di fronte a queste celebrazioni. Un perfetto anarco-comunista non si preoccupa delle opinioni altrui, né delle dinamiche del mainstream.

Però ci sorge il dubbio che la Bellezza non chieda il permesso di manifestarsi, in quale luogo e in quale tempo. E nemmeno in quale autore. D’altra parte non lo dice anche Salieri in Amadeus? Si rivolge a Dio, gli chiede: “Perché? Io ti ho sempre servito con devozione, ho composto le mie musiche per onorarti, e tu hai donato il genio a quello là!” Va da sé che Bellezza non è il bello stile, la bella forma, ma la forza dell’espressione, la precisione dell’operazione a togliere: tutto ciò che non è indispensabile va eliminato. Resta il nucleo del little bang che genera il libro, il film, la musica.

E’ il caso di questo libro, che non esitiamo a definire perfetto. Esagerato? Ma come definire la maestria con la quale l’autrice riesce a gestire i personaggi, la storia, e la scrittura? Non una sbavatura, e soprattutto non un grammo di zavorra, che appesantisce tanti romanzi pubblicati nel nostro tempo. Noi dialoghi mette in cantiere una ricerca sul dialetto – non il dialettismo – che contamina la lingua maggiore, tanto che sembra di udire i suoni, le cadenze del parlato dei personaggi di un entroterra aspro, spietato.

E’ una famiglia numerosa, sottoproletaria, quella dove l’Arminuta (la Ritornata) si ritrova scaraventata all’improvviso. La madre, la sua vera madre, perché la donna che l’ha cresciuta era in realtà la zia, ha sulle spalle tutto il carico dell’economia familiare, con l’unico obiettivo quello di mettere insieme il cibo per la cena – qualunque cibo, compresi gli avanzi dei negozi e del fornaio. A volte va bene, a volte no, e qualcuno rischia di rimanere a pancia vuota.

Pelare patate, passare lo straccio sul pavimento, bollire i pomodori da sugo regalati da una vicina, spennare un “polletto” arrivato da chissà dove, che dovrà bastare per tutti; solo questo riempie la vita.

Ma attenzione: niente verismo, né neoralismo. Le pagine hanno dei silenzi, dei codici segreti tra le righe della scrittura parca, essenziale. La ragazza tredicenne si ritrova in questo mondo chiuso, feroce, abbandonata da quella che riteneva la sua famiglia. Nessuna spiegazione, solo un trasferimento improvviso, come uno schiaffo. Le raccontano che questa famiglia l’ha richiesta, ma lei non ci crede; si sente rifiutata, si sente un peso, una bocca in più da sfamare. Resiste, cerca di sopravvivere, senza abbandonarsi alla disperazione, anche se non sempre riesce a mangiare perché tutti sono svelti a impossessarsi degli scarsi bocconi; anche se deve sopportare gli scherzi di un fratello pestifero; anche se è costretta a dormire in un letto singolo coricata su un fianco mentre la sorella, che soffre di incontinenza post-infantile, inzuppa il materasso.

Intanto il tempo passa, la ragazzina continua a cercare la madre naturale, che l’amava, la nutriva, e sembra sparita nel nulla. La cerca per chiedere, per rinfacciare forse: perché mi hai abbandonata? Perché ti nascondi?

La ragazzina tredicenne, che sopporta tutto in silenzio, con dignità, proprio come la moglie comprata da Martinon; la ragazzina che combatte con lo studio, diventando una studentessa modello, la sua unica ancora di salvezza: come può non evocare Jane Eyre?