di Franco Pezzini

Una sintesi del presente articolo è stata presentata all’ultimo convegno Yume sul pensiero magico contemporaneo, “Visioni. Sogni, incubi e apparizioni tra realtà e immaginario”, Torino, novembre 2017. L’appuntamento è per il prossimo, “La magia nei secoli”, 27 ottobre 2018.

Una sintesi del presente articolo è stata presentata all’ultimo convegno Yume sul pensiero magico contemporaneo, “Visioni. Sogni, incubi e apparizioni tra realtà e immaginario”, Torino, novembre 2017. L’appuntamento è per il prossimo, “La magia nei secoli”, 27 ottobre 2018.

Premessa: Quella macchia di sangue

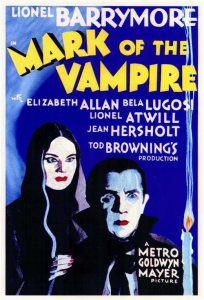

Stati Uniti, 26 aprile 1935. Il paese guidato da Roosevelt sta cercando di riemergere dalla spaventosa crisi del ’29, ma i mostri che a quella crisi hanno offerto maschere su grande schermo in qualche modo paradigmatiche – specialmente sotto l’egida della casa di produzione Universal: Dracula con Bela Lugosi, Frankenstein e la Mummia con Boris Karloff… – non sembrano affatto disposti a uscire di scena. Per dire, il 22 aprile è uscito “Bride of Frankenstein”, nuovo capolavoro di James Whale, sempre con Karloff. Ma appunto il 26, quattro giorni dopo, un colosso concorrente di Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer, lancia a sua volta sugli schermi un film piuttosto bizzarro diretto e coprodotto da Tod Browning, “Mark of the Vampire” (aka “Vampires of Prague”, in Italia “I Vampiri di Praga”). Nientemeno che l’ex-Dracula Lugosi già diretto da Browning vi appare nei panni vampireschi del conte Mora, in compagnia di una tenebrosa fanciulla, Luna, interpretata da Carroll Borland: e anzi la silhouette di lei resterà nell’immaginario collettivo in infinite rielaborazioni e parodie ben al di là del successo del film. Alla cui conclusione, in una sorta di sberleffo delle pellicole vampiresche della rivale Universal (l’intero film pare un controcanto al “Dracula”), apprenderemo che Mora e Luna sono due attori, ingaggiati per incastrare un assassino: e in effetti “Mark of the Vampire” costituisce una sorta di remake parlato di un precedente film muto dello stesso Browning, il leggendario e purtroppo perduto “London After Midnight” con il mattatore Lon Chaney, 1927. Eppure un dettaglio di “Mark of the Vampire” resta inesplicato allo spettatore: cioè la misteriosa macchia di sangue che spicca sulla tempia destra del conte Mora durante le sue fantasmatiche apparizioni.

La storia è interessante. Sembra che la sceneggiatura originale suggerisse una causa specifica per la maledizione del conte a tornare dalla morte come vampiro (appunto nella finzione messa in piedi in chiave di poliziesco): e cioè il fatto che Mora avesse compiuto incesto con sua figlia Luna, per poi consumare un omicidio-suicidio – si sparava alla testa – diventando un non-morto. Peccato che nel 1934 si abbia una stretta nella censura cinematografica, per l’attività della neonata Production Code Administration varata per applicare il severissimo codice Hays (1930) di tutela della pubblica morale. L’incesto dunque, anche solo suggerito in chiave fantastica, diventa un tema tabù, e viene stralciato dalla produzione prima ancora di spedirlo al controllo: di qui la bizzarria di quella traccia di sangue inesplicata sulla tempia. Ma l’aspetto che ora ci interessa è un altro: e cioè il fatto che l’idea di un nesso specifico tra incesto, suicidio e vampirismo venisse probabilmente a regista e sceneggiatori del film (Guy Endore e Bernard Schubert) da una lettura ben precisa, un saggio apparso pochi anni prima a firma di Ernest Jones, neurologo, psicanalista e biografo di Freud. Un saggio che si legge come un romanzo, ricchissimo di dati antropologici e godibile anche per lettori non specialisti: On the Nightmare, edito da Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis, London 1931 [(seconda ed.), Liveright Paperbound, New York 1971, ed. it.: Psicoanalisi dell’incubo, Newton Compton, Roma 1978],

La storia è interessante. Sembra che la sceneggiatura originale suggerisse una causa specifica per la maledizione del conte a tornare dalla morte come vampiro (appunto nella finzione messa in piedi in chiave di poliziesco): e cioè il fatto che Mora avesse compiuto incesto con sua figlia Luna, per poi consumare un omicidio-suicidio – si sparava alla testa – diventando un non-morto. Peccato che nel 1934 si abbia una stretta nella censura cinematografica, per l’attività della neonata Production Code Administration varata per applicare il severissimo codice Hays (1930) di tutela della pubblica morale. L’incesto dunque, anche solo suggerito in chiave fantastica, diventa un tema tabù, e viene stralciato dalla produzione prima ancora di spedirlo al controllo: di qui la bizzarria di quella traccia di sangue inesplicata sulla tempia. Ma l’aspetto che ora ci interessa è un altro: e cioè il fatto che l’idea di un nesso specifico tra incesto, suicidio e vampirismo venisse probabilmente a regista e sceneggiatori del film (Guy Endore e Bernard Schubert) da una lettura ben precisa, un saggio apparso pochi anni prima a firma di Ernest Jones, neurologo, psicanalista e biografo di Freud. Un saggio che si legge come un romanzo, ricchissimo di dati antropologici e godibile anche per lettori non specialisti: On the Nightmare, edito da Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis, London 1931 [(seconda ed.), Liveright Paperbound, New York 1971, ed. it.: Psicoanalisi dell’incubo, Newton Compton, Roma 1978],

che collegava esplicitamente fantasie di vampirismo col senso di colpa da incesto, e inoltre riportava anche la leggenda del Mora, o vampiro, boemo. (Questo studio conferisce credito alla teoria per cui i riferimenti freudiani dei melodrammi browninghiani possano essere stati intenzionali, e non rozze rivelazioni di conflitti personali) [David J. Skal, The Monster Show. A Cultural History of Horror, W.W. Norton, New York 1993, ed. it.: The Monster Show. Storia e cultura dell’horror, Baldini&Castoldi, Milano 1998, p. 163].

Il peso dei nuovi studi psicanalitici è insomma ben avvertibile nel freudismo dei film horror del tempo, con il loro baraccone di gangster dell’anima (la definizione non è casuale, i crocifissi vengono branditi contro il vampiro di turno nella stessa postura con cui sono impugnati i revolver nei film coevi di gangster – in modo cioè molto diverso insomma da ciò che avverrà nei film britannici della Hammer qualche decennio dopo, che evocano piuttosto gli scontri del cappa-e-spada, o la ritualità occultista); e il tema dell’incubo è veicolato da un testo colto, tecnico, sul tema come quello di Jones.

Il peso dei nuovi studi psicanalitici è insomma ben avvertibile nel freudismo dei film horror del tempo, con il loro baraccone di gangster dell’anima (la definizione non è casuale, i crocifissi vengono branditi contro il vampiro di turno nella stessa postura con cui sono impugnati i revolver nei film coevi di gangster – in modo cioè molto diverso insomma da ciò che avverrà nei film britannici della Hammer qualche decennio dopo, che evocano piuttosto gli scontri del cappa-e-spada, o la ritualità occultista); e il tema dell’incubo è veicolato da un testo colto, tecnico, sul tema come quello di Jones.

Un ulteriore aspetto d’interesse è che, a fronte del sostanziale silenzio delle censura su un film dove nulla appariva da cassare, intervenisse il pubblico. Per esempio con l’allarmistica lettera pubblicata il 28 luglio 1935 sul ‘New York Times’ in cui tale William J. Robinson, “Dottore in medicina” [Skal, op. cit., p. 165], attaccava Mark of the Vampire citando le

[…] conseguenze terribili che ha sui sistemi mentale e nervoso non solo di uomini, donne e bambini instabili, ma anche di persone normali.

Non parlo in astratto; baso la mia opinione sui fatti. Mi è stato riferito di diverse persone che, una volta visto quell’orribile film, hanno sofferto di collassi nervosi, attacchi d’insonnia, e quelli che sono riusciti ad addormentarsi sono stati torturati dagli incubi più orribili [ivi, p. 164 (corsivo mio)].

L’incubo insomma come causa di turbamento sociale e morale. Che il cinema dell’orrore alimenti gli incubi fa parte ovviamente di tutta una vulgata, e non affronteremo la questione in questa sede. Mentre merita ricordare che sul tema incubo quel tipo di cinema ha saputo valorizzare spunti da linguaggi diversi: non solo novelle, romanzi o trattati di psichiatria come quello di Jones. E in particolare un riferimento capitale riguarda un dipinto, o per meglio dire un’intera nebulosa di dipinti oggi celeberrimi anche nell’estetica pop ma oggetto di entusiasmo e turbamenti fin dall’apparire del primo. Sto parlando del quadro L’incubo di Johann Heinrich Füssli (1741-1825).

Anna e l’incubus

Secondogenito dei diciotto figli di un ritrattista di qualche virtù, l’antiquario Johann Caspar Füssli storico della pittura svizzera e amico nientemeno che dell’immenso critico neoclassico Johann Joachim Winckelmann, il nostro Johann Heinrich accede ventenne nel 1761 alla carriera ecclesiastica come pastore zwingliano: ma soltanto un anno dopo la sua vita conosce una brusca sterzata. Il suo ex-compagno di studi Johann Caspar Lavater – che diverrà poi noto soprattutto per gli studi di fisiognomica – ha preso posizione contro un magistrato locale giudicato corrotto; Johann spalleggia l’amico, e il risultato è che nel 1762 deve scappare in Germania. Difficile sapere cosa sarebbe successo se Füssli non fosse mai partito, ma certo l’amore per la letteratura (Omero, il Nibelungenlied, Dante, Milton) e la forza della sua fantasia si sarebbero trovate in qualche difficile dialettica con le austere pastoie di una vita da ministro di culto. La sua immaginazione si riempie di antichi eroi e abissi infernali, di tragedie e di fremiti persino più sconcertanti e ingovernabili. Del resto il mondo di marmoree bellezze del Winckelmann amico di famiglia – e che finirà assassinato in circostanze misteriose e torbide nel 1768 a Trieste da un cuoco con precedenti penali, Francesco Arcangeli, sicuramente uno choc a casa Füssli – sta per essere investito dai turbini dello Sturm und Drang: e Füssli è destinato a divenire uno dei profeti – uno dei più spiazzanti – di questa fase inquieta, che si consuma tra neoclassicismo e romanticismo come più comunemente li conosciamo. Dopo due anni lascia la Germania per Londra, 1764, e in quell’ambiente vivacissimo troverà protettori e il successo.

Secondogenito dei diciotto figli di un ritrattista di qualche virtù, l’antiquario Johann Caspar Füssli storico della pittura svizzera e amico nientemeno che dell’immenso critico neoclassico Johann Joachim Winckelmann, il nostro Johann Heinrich accede ventenne nel 1761 alla carriera ecclesiastica come pastore zwingliano: ma soltanto un anno dopo la sua vita conosce una brusca sterzata. Il suo ex-compagno di studi Johann Caspar Lavater – che diverrà poi noto soprattutto per gli studi di fisiognomica – ha preso posizione contro un magistrato locale giudicato corrotto; Johann spalleggia l’amico, e il risultato è che nel 1762 deve scappare in Germania. Difficile sapere cosa sarebbe successo se Füssli non fosse mai partito, ma certo l’amore per la letteratura (Omero, il Nibelungenlied, Dante, Milton) e la forza della sua fantasia si sarebbero trovate in qualche difficile dialettica con le austere pastoie di una vita da ministro di culto. La sua immaginazione si riempie di antichi eroi e abissi infernali, di tragedie e di fremiti persino più sconcertanti e ingovernabili. Del resto il mondo di marmoree bellezze del Winckelmann amico di famiglia – e che finirà assassinato in circostanze misteriose e torbide nel 1768 a Trieste da un cuoco con precedenti penali, Francesco Arcangeli, sicuramente uno choc a casa Füssli – sta per essere investito dai turbini dello Sturm und Drang: e Füssli è destinato a divenire uno dei profeti – uno dei più spiazzanti – di questa fase inquieta, che si consuma tra neoclassicismo e romanticismo come più comunemente li conosciamo. Dopo due anni lascia la Germania per Londra, 1764, e in quell’ambiente vivacissimo troverà protettori e il successo.

Badiamo alla data, perché proprio nel 1764 in Inghilterra accade qualcosa. Un avvenimento capitale per il fantastico: in seguito a un sogno, un incubo su un antico castello e una mano gigantesca rivestita d’armatura, il geniale Horace Walpole scrive The Castle of Otranto, che la vigilia di Natale pubblica birichino nella tipografia della sua villa a Strawberry Hill, passandolo per autentico manoscritto medioevale italiano e avrà uno strepitoso successo. Nasce il romanzo gotico, e l’arrivo di Füssli a Londra si colloca idealmente in tale cornice.

Badiamo alla data, perché proprio nel 1764 in Inghilterra accade qualcosa. Un avvenimento capitale per il fantastico: in seguito a un sogno, un incubo su un antico castello e una mano gigantesca rivestita d’armatura, il geniale Horace Walpole scrive The Castle of Otranto, che la vigilia di Natale pubblica birichino nella tipografia della sua villa a Strawberry Hill, passandolo per autentico manoscritto medioevale italiano e avrà uno strepitoso successo. Nasce il romanzo gotico, e l’arrivo di Füssli a Londra si colloca idealmente in tale cornice.

Un sogno o piuttosto un incubo sta alla base di The Castle of Otranto, ma anche tutta l’opera di colui che verrà definito il “pittore del diavolo” per il suo immaginario francamente inquietante trasuda un clima da sogno – magari con figure dormienti o vere e proprie immagini oniriche – o spesso da incubo. Il mattatore delle scene teatrali inglesi David Garrick gli passa una contagiosa passione per Shakespeare, con tutte le sue storie notturne; sir Joshua Reynolds lo incoraggia sulla via della pittura che conduce poi Füssli in quell’Italia tanto amata dal gotico, per un bagno di cultura soprattutto a Roma dove si entusiasma di Michelangelo e scopre la forza titanica dell’emozione nell’arte. Non lo seguiamo passo passo nell’itinerario successivo: limitiamoci a registrare che durante il ritorno dall’Italia, di passaggio a Zurigo (ottobre 1778), il Nostro vive un paio di storie sentimentali degne di nota. Le donne hanno un peso importante nella vita profonda di Füssli: i suoi quadri saranno pieni di donne, alcune conosciute direttamente, molte immaginarie, moltissime minacciose. Dominatrici, predatrici, sadiche; ma anche quando si tratta di dame meno ingombranti, al loro cospetto cereo non siamo mai tranquilli. Il primo di questi innamoramenti zurighesi riguarda Magdalena Schweizer-Hess, moglie del suo amico Johann Caspar Schweizer; ma a noi interessa di più il secondo e più travolgente, per la nipote di Lavater, Anna Landholdt von Rech, da cui il pittore è attratto in termini fortemente passionali. Le chiede di sposarlo, ma lei non può accettare per la fortissima opposizione del padre, e alla fine il povero Füssli se ne torna mogio mogio a Londra (aprile 1779).

Il fatto è che la relazione con Anna – che peraltro poco dopo convola a nozze con un amico di famiglia – potrebbe impattare direttamente sul nostro tema, per la forte carica erotica sottesa al quadro L’incubo: possiamo anzi chiamarlo col titolo inglese The Nightmare, visto che viene prodotto dopo il ritorno a Londra, 1781. Il soggetto è ben noto. C’è anzitutto una fanciulla supina rilasciata nel sonno, col capo e le braccia riverse in direzione del lato destro del quadro, e che (per pallore, espressione sofferente, abbandono di viso e braccia) potrebbe persino essere morta per sottrazione del respiro/vita; la postura scomposta di ne enfatizza la sensualità ma insieme – lo vedremo – è proprio quella considerata dalla medicina del tempo come adatta a favorire gli incubi. C’è poi una creatura mostruosa a sovrastarla, seduta sopra di lei a schiacciarle petto e bocca dello stomaco, rendendole difficile la respirazione: appunto il demone incubus che rimanda a origini antichissime, ma qui per aspetto ricorda i goblin folklorici, e fissa lo spettatore. E in ultimo, sul lato sinistro del quadro, il muso di una giumenta spettrale dagli occhi vuoti che emerge da una tenda/sipario sullo sfondo: il vero e proprio Nightmare, cioè la notturna mara, termine che può tradursi come cavallina ma che indica anche un altro tipo di spirito (stessa costellazione mitica ed etimologica del nome Mora del finto vampiro di Browning).

Qualcuno ha visto nel dipinto la raffigurazione del demone erotico che resterebbe dopo la perdita forzata di un amore tanto dirompente e sensuale: Anna dovrebbe identificarsi nella ragazza coricata e l’incubus che siede su di lei e tende a immobilizzarla sarebbe Füssli stesso, o almeno il suo desiderio, la pretesa del possesso di lei sulla base di un legame che considera inviolabile da altri (sembra confermarlo indirettamente una lettera dell’artista a Lavater, 1779). A offrire così un senso molto più personale alle vecchie storie folkloriche sui rischi di chi dorma solo (come Anne, senza di lui). Ma se noi osserviamo meglio il quadro, il contesto sembra persino più disturbante.

Qualcuno ha visto nel dipinto la raffigurazione del demone erotico che resterebbe dopo la perdita forzata di un amore tanto dirompente e sensuale: Anna dovrebbe identificarsi nella ragazza coricata e l’incubus che siede su di lei e tende a immobilizzarla sarebbe Füssli stesso, o almeno il suo desiderio, la pretesa del possesso di lei sulla base di un legame che considera inviolabile da altri (sembra confermarlo indirettamente una lettera dell’artista a Lavater, 1779). A offrire così un senso molto più personale alle vecchie storie folkloriche sui rischi di chi dorma solo (come Anne, senza di lui). Ma se noi osserviamo meglio il quadro, il contesto sembra persino più disturbante.

Come nota il critico Brian A. Oard in un bell’articolo, mentre la porzione superiore del corpo della giovane giace rilasciato come morto, con la testa (sede della ragione) capovolta, al contrario la porzione inferiore – le gambe, il piede – mostra un’avvertibile tensione muscolare, che trova il vertice nell’arcarsi della schiena; mentre con l’incubus che la sovrasta dovrebbe essere schiacciata sul letto, lei tende a sollevarsi. In compenso l’ombra dell’incubus le si allarga tra le cosce, a suggerire una chiara dimensione sessuale, eventualmente orgasmica. C’è dunque chi ha parlato in termini generici e un po’ neutri di una raffigurazione dell’orgasmo femminile, con l’atto sessuale evocato dalla penetrazione della cavalla nella scena e il demone quale epifania della libido maschile. Ora, possiamo credere o meno alla storia colorita che si tratti di un’immagine di Anna, in fondo si tratta di una figura molto stilizzata, di una situazione espressa attraverso il ricorso al linguaggio fantastico: ma se vi leggiamo la deriva di un amore frustrato che precipita in vendetta – e in fondo non sarebbe neppure così implausibile – comprendiamo fino a che punto l’immagine sia forte. L’immagine è insomma quella di uno stupro nel sonno, con le possibili opposizioni della testa/ragione neutralizzate, le braccia che farebbero resistenza rese inoffensive. Ed è questo che rende il dipinto disturbante, non le creature grottesche ma la fantasia di stupro. Resa persino più perversa da un sapore vagamente necrofilo (torniamo alla parte superiore del corpo di lei), da omicidio a scopo sessuale. Insomma una fantasia di stupro ed eventuale omicidio – con cadavere debitamente neoclassico – consegnata tramite il dipinto, e ossessivamente (lo vedremo) riprodotta da Füssli. Il marchese de Sade insomma, non pare lontano.

Ma c’è dell’altro. Fussli è, almeno per formazione, un ecclesiastico, e non può accettare di aver dentro tutto questo senza contemporaneamente riprovarlo: ed ecco spiegata l’espressione corrucciata, accusatoria, censoria dell’incubus in direzione anzitutto dell’artista che sta dipingendo (forse un po’ di autoflagellazione masochistica, sappiamo che sadismo e masochismo vanno a braccetto), e in secondo luogo di noi che fissiamo, e che ci macchiamo di voyeurismo. E siamo noi quel cavallo dagli occhi ciechi per una visione tutta interiore, persi a contemplare le nostre fantasie; siamo noi il cavallo che si avvicina al “woman’s inviting abandon” [Oard, op. cit.] della ragazza mentre guardiamo quel che non dovremmo guardare.

Ma c’è dell’altro. Fussli è, almeno per formazione, un ecclesiastico, e non può accettare di aver dentro tutto questo senza contemporaneamente riprovarlo: ed ecco spiegata l’espressione corrucciata, accusatoria, censoria dell’incubus in direzione anzitutto dell’artista che sta dipingendo (forse un po’ di autoflagellazione masochistica, sappiamo che sadismo e masochismo vanno a braccetto), e in secondo luogo di noi che fissiamo, e che ci macchiamo di voyeurismo. E siamo noi quel cavallo dagli occhi ciechi per una visione tutta interiore, persi a contemplare le nostre fantasie; siamo noi il cavallo che si avvicina al “woman’s inviting abandon” [Oard, op. cit.] della ragazza mentre guardiamo quel che non dovremmo guardare.

[…] ma almeno il voyeurismo è una colpa meno grave delle altre evocate nel dipinto e lo sguardo del demone soddisfa il puritanesimo latente dello spettatore, la sensazione che nessun piacere, e in particolare quello sessuale, dovrebbe restare impunito. […] possiamo in ultima analisi comprendere il dipinto come un prodotto paradigmatico del settecento britannico, analoga al motore a vapore di Watt. The Nightmare è una macchina progettata professionalmente per punire in termini di efficienza proprio le trasgressioni che provoca [ibidem].

[1-Continua]