di Gioacchino Toni

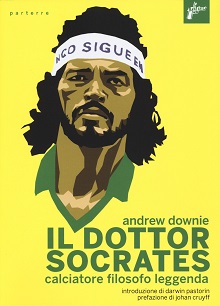

Andrew Downie, Il Dottor Socrates. Calciatore, filosofo, leggenda, Le Milieu, Milano, 2018, pp. 319, € 19,90

Andrew Downie, Il Dottor Socrates. Calciatore, filosofo, leggenda, Le Milieu, Milano, 2018, pp. 319, € 19,90

«Questo libro è un micidiale colpo al cuore: alla nostra nostalgia, alle nostre illusioni. No, non può essere esistito un campione e un uomo come il dottor Sócrates. Downie è il nuovo Platone, un Platone del pallone. E ci racconta, dalla nascita alla morte (nel giorno dell’agognato scudetto al Corinthians), dai primi gol alle delusioni (come quel pomeriggio, triste solitario y final, del 5 luglio 1982 al “Sarrià” di Barcellona: 3-2 per l’Italia del rinato Pablito Rossi, “la morte della bellezza” per i brasiliani), dalla laurea al sogno, realizzato, della Democrazia in una nazione, dal 1964 al 1984, ferita e offesa da una vergognosa dittatura, quel calciatore (quasi) per caso, uno dei protagonisti più limpidi del Novecento brasileiro» (Darwin Pastorin)

Con queste parole Darwin Pastorin introduce il libro che Andrew Downie dedica al “nostro” Sócrates, quello che ha saputo entrare nella leggenda di un popolo che, debordando i confini brasiliani, ha finito col comprendere tutti coloro che anche davanti ad una partita di calcio sanno riconoscere le caratteristiche del ribelle e del sognatore che si muove praticando l’obiettivo della libertà.

Aggrappati alle gabbie arrugginite costruite per preservare, pateticamente, i sacri luoghi dello sport dalla marmaglia che occupa gli spalti della vita di tutti i giorni o davanti agli schermi di una tv, che tutto sommato svolgono la medesima funzione, in tanti hanno riconosciuto in quel magrone sgraziato e barbuto qualcosa in più di un grande calciatore. In tanti hanno visto in lui, continua Pastorin, «la voce alta e vigorosa di un popolo che chiede, anche ai campioni di calcio, di lottare per un bene collettivo, di scendere in campo non solo per la vittoria, ma per le conquiste di chi desidera uscire dal cono d’ombra, per farsi definitivamente luce e libertà, per diventare artefice e non succube del proprio destino» (pp. 7-8).

Chissà, in quest’epoca di calcio da play station, quanti, tra i più giovani, hanno sentito parlare della Democracia Corinthiana. E chissà quanti, tra i più attempati, se ne ricordano ancora dopo che si sono bevuti il cervello a suon di applausi registrati e di sensi di colpa per aver osato sognare in grande.

Il libro di Downie si apre raccontando del Brasile sceso in campo ai mondiali spagnoli del 1982, raccontando di quella seleção capace di esprimere una bellezza di gioco che si è impressa nell’immaginario collettivo degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Era la squadra di Zico, Toninho Cerezo, Leandro, Júnior, Serginho e di Sócrates. Era il mondiale in cui questa generazione d’oro brasiliana ha visto interrompersi, inaspettatamente, allo Stadio di Sarrià, contro l’Italia, un cammino che sembrava tracciato e che sarebbe dovuto culminare con l’alzata al cielo del trofeo. Ma il calcio può essere spietato. «Abbiamo perso con l’Italia, abbiamo perso con la fottuta Italia del cazzo», ha ripetuto più volte Paulo Isidoro quel giorno raggiungendo lo spogliatoio. Zico ha parlato di morte del calcio. Secondo Sócrates la seleção «non avrebbe mai più offerto uno spettacolo così scintillante».

«Tuttavia, quella sconfitta non si trasformò in una sorta di alfa e omega per un uomo la cui esistenza andò ben oltre il calcio. Anche quando il Brasile si stava preparando per affrontare l’Italia nell’incontro più importante della sua vita, Sócrates pensava a battaglie più grandi. Aveva già dato vita a quella che sarebbe diventata la Democrazia Corinthiana, la più audace dimostrazione di potere dei calciatori in una squadra di alto livello. I calciatori del Corinthians stavano prendendo il controllo del club ed esigevano di avere voce in capitolo nella sua gestione. Sócrates chiedeva libertà, e non solo per sé. Voleva che tutto il Brasile facesse lo stesso, destituendo la dittatura militare e riappropriandosi del paese. Aveva forza e personalità, e una nazione di centotrenta milioni di persone che osservava ogni sua mossa. Un sogno si era spento in Spagna. Ma non si sarebbe lasciato sfuggire così facilmente anche l’altro: la democrazia» (p. 18).

Sócrates, pur con tutte le sue contraddizioni, è sempre stato diverso. «In un paese dove il melodramma viene sbandierato rumorosamente ad ogni angolo di strada, sugli schermi televisivi e in ogni rapporto umano, Sócrates era l’esatto opposto dei suoi emotivi compatrioti» (p. 19). Non capiva quell’esagerato attaccamento al calcio; per quanto divertente era pur sempre un gioco. «Quando le persone mi chiedono qual è stato il periodo più glorioso che ho vissuto nel calcio, rispondo: “Fanculo, la gloria per me sono stati gli inizi con il Raio de Ouro”, perché viaggiavo sul retro di un camion insieme a un mucchio di ragazzi tutti diversi tra loro […] Ciascuno aveva una vita diversa e bisogni diversi. Cazzo, io a pranzo avevo mangiato, e alcuni di loro no, e stavamo andando a giocare a calcio! È stata un’esperienza che mi ha insegnato cose che a scuola non avevo mai imparato; cose che nessuno a casa mi aveva mai raccontato. Perché mio padre aveva dovuto passare tutto questo. Solo col tempo ho scoperto tutte le difficoltà che ha dovuto superare. Non ha mai voluto che noi lo sapessimo» (p. 24).

Sedicenne Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, entrò a far parte delle giovanili del Botafogo ma se il calcio lo divertiva, il suo vero sogno era quello di diventare medico, tanto da riuscire a strappare alla società la possibilità di saltare qualche allenamento settimanale al fine di seguire una scuola serale che lo preparava al test di ingresso all’università. Trovava semplicemente ridicolo correre intorno al campo o saltellare sul posto; lui voleva soltanto avere il pallone tra i piedi. Una certa libertà rispetto agli allenamenti riuscì a mantenerla anche quando il giovane calciatore, nel 1973, riuscì a firmare un contratto col Botafogo che gli garantiva un, seppur misero, salario.

Passato velocemente dalle giovanili alla prima squadra, Sócrates si accorse di avere una condizione atletica nettamente inferiore rispetto agli avversari e, a suo dire, fu proprio questo deficit a spingerlo a inventarsi movenze e giocate alternative. «Il colpo di tacco divenne il suo marchio di fabbrica e lo identificò come uno dei calciatori più originali ed eccitanti della sua epoca. I tifosi ruggivano di piacere davanti a quelli che sembravano tocchi di ostentazione gratuita, sebbene raramente lo fossero. Era un calciatore pragmatico che si serviva di quel gesto per un fine, non per attirare attenzione. Zico diceva che questo lo rendeva un enigma per i difensori avversari, che non sapevano come comportarsi. Pelé ironizzò sul fatto che fosse più bravo lui voltato di schiena che la maggior parte degli altri giocatori di fronte alla porta» (p. 37). Poi sarà la volta del passaggio al Corinthians, squadra in cui esordì nella partita d’apertura del Campeonato Paulista davanti a più di centomila spettatori e, nel 1979, della prima convocazione in nazionale.

All’epoca la gran parte dei tifosi di calcio era di provenienza popolare e molti di loro non si interessavano alla politica, come d’altra parte gli stessi calciatori. Le cose cambiarono dopo il 1979 quando, «sulla scia dei primi scioperi di massa contro il regime organizzati dai metalmeccanici di San Paolo […], la politica fece la sua comparsa sugli spalti» (p. 82). Dopo la revoca di uno dei decreti più duri dei militari alcuni tifosi del Corinthians presero coraggio e nel corso di una partita esposero uno striscione che chiedeva un’amnistia generalizzata.

All’epoca la gran parte dei tifosi di calcio era di provenienza popolare e molti di loro non si interessavano alla politica, come d’altra parte gli stessi calciatori. Le cose cambiarono dopo il 1979 quando, «sulla scia dei primi scioperi di massa contro il regime organizzati dai metalmeccanici di San Paolo […], la politica fece la sua comparsa sugli spalti» (p. 82). Dopo la revoca di uno dei decreti più duri dei militari alcuni tifosi del Corinthians presero coraggio e nel corso di una partita esposero uno striscione che chiedeva un’amnistia generalizzata.

«Sócrates non intellettualizzava il calcio. In realtà, non ne parlava nemmeno più di tanto. Riteneva che dovesse essere giocato o guardato, ma che non dovesse essere oggetto di dibattiti. […] In compenso parlava di tutto il resto. La sua immagine pubblica, specie dopo le prime pagine conquistate per il suo attivismo politico e sociale, era quella di un uomo serio con la voce roca, che dispensava con noncuranza parole sagge su argomenti seri. Ma con chi passava del tempo con lui, con la famiglia, gli amici, gli intervistatori, con quelli che ne ascoltarono conversazioni e presentazioni dopo il suo ritiro, era tutt’altro che serioso. Anzi, era spassoso e autoironico, e ogni scusa era buona per prendere in giro, che fossero gli altri o se stesso» (p. 117).

Durante le interviste, dopo aver risposto brevemente alle domande calcistiche, il dottore spostava velocemente la conversazione su questioni politiche ed economiche, sullo stato dell’istruzione e della sanità. «Il suo attivismo coincise con una crescente richiesta di cambiamento in tutti i settori della società brasiliana. Il cambiamento era sulle labbra di tutti, e Sócrates era una delle voci che si spendevano con più veemenza in suo favore. Per la prima volta nella storia brasiliana uno sportivo aveva un megafono, e i tifosi lo ascoltavano» (p. 164). Negli anni Ottanta la stragrande maggioranza dei calciatori brasiliani veniva dagli ambienti più poveri del paese e le élite brasiliane vedevano nel calcio «un rifugio per delinquenti che non avevano alternative per fuggire alla miseria che opprimeva il paese». I compagni di squadra di Sócrates al Corinthians erano giovani con scarsa istruzione che vedevano nel calcio l’unica via di fuga possibile dalla miseria e quando «parlava di teorie politiche o li incitava a migliorarsi da un punto di vista personale, loro gli ridevano in faccia» (p. 168).

Il trionfo del Corinthians coincise con un anno importante per Sócrates non solo dal punto di vista sportivo. Nel corso della finale di andata il dottore celebrò il gol alzando il pugno chiuso al cielo inaugurando così una modalità di festeggiare che sarebbe divenuta ricorrente. «Aveva visto Reinaldo festeggiare le reti in quel modo, e nutriva un grande rispetto per il sostegno mostrato dall’attaccante dell’Atlético Mineiro nei confronti di neri, omosessuali e indigeni. In seguito avrebbe menzionato le Black Panthers di Città del Messico del 1968, di cui conosceva sicuramente la storia anti-fascista. Non era la prima volta che lo faceva – aveva festeggiato alcuni gol in quel modo già nel 1978 – ma era perfetto per la marcia progressista che aveva sposato e cominciò a ripeterlo con più frequenza» (pp. 173-174).

«Forse la decisione più memorabile degli ultimi mesi del 1982 fu presa in un’università, e non da un calciatore, da un allenatore o da un dirigente. Sebbene esistesse da quasi un anno, il movimento non aveva ancora un nome. La gente ne parlava utilizzando l’espressione “giocatori al potere”, o chiamava il Corinthians “La Squadra Democratica” e le vicende che lo riguardavano “Rivoluzione Corinthiana”. La svolta avvenne a novembre, dopo un dibattito tenutosi alla Pontificia Universidade Católica de São Paulo. Quel giorno, Olivetto, Sócrates e Adilson sedevano su un palco davanti a centinaia di studenti e tifosi per discutere del movimento e dei suoi obiettivi, accompagnati nel ruolo di animatore dell’incontro da Juca Kfouri, che a un certo punto con tono sarcastico riassunse i temi affrontati nel corso della serata: “Quindi, se i calciatori continueranno a prendere parte alle decisioni del club, se i dirigenti non li fermeranno e se la stampa illuminata non smetterà di supportarli, quella che vedremo sarà una democrazia, una Democrazia Corinthiana”» (p. 174).

L’esperienza della Democrazia Corinthiana cambiò la vita quotidiana del club. I giocatori decidevano collettivamente le strategie in campo e la vita fuori da esso. La stampa brasiliana era inevitabilmente divisa a proposito di tale scelta autogestionaria. Se alcuni giornalisti appoggiavano l’esperienza, la stragrande maggioranza palesava ostilità nei suoi confronti. «La gente comune, nel frattempo, osservava con attenzione e discuteva della sua importanza in una fase storica che somigliava sempre più a uno spartiacque. Il Brasile nel 1983 era ormai sul filo del rasoio, e gli ultimi effetti del boom economico stavano scemando. All’inizio dell’anno la moneta si svalutò del 30%, l’inflazione toccò i livelli mensili più alti degli ultimi due decenni e il governo introdusse una politica di controllo dei prezzi nel tentativo di sostenere l’economia. La disoccupazione non cessava di crescere, così come il debito pubblico, e le tensioni si riversarono per le strade, dove scioperi e saccheggi divennero la normalità» (p. 179).

Dopo la delusione del mondiale spagnolo, nel 1984 il calciatore passò dal Corinthians, ove aveva realizzato 172 gol in 298 incontri, alla Fiorentina. «Il primo giorno ufficiale nel suo nuovo club, Sócrates si aggregò ai compagni per una serie di visite mediche. Mentre aspettava il suo turno per salire sul tapis roulant per i test cardiaci e respiratori, con nonchalance si accese una sigaretta. Quando il dottore entrò nella stanza non voleva credere ai suoi occhi. «Ma che sta facendo, fuma? Stiamo per fare la spirometria!» gridò. “Appunto, dottore, mi sto scaldando i polmoni” rispose lui impassibile. I compagni scoppiarono a ridere e il medico uscì disgustato dalla stanza» (p. 207).

«È stato come passare dal carnevale di Salvador de Bahia a un convento benedettino», affermò il dottore giunto nel campionato italiano. «Gli allenamenti in altura e una preparazione intensa non erano il suo forte. Durante la prima corsa svenne, mentre nella seconda gettò la spugna dopo dieci minuti. Quando i compagni terminarono la mezz’ora di jogging, ad attenderli trovarono l’infelice brasiliano e una delle sue tipiche domande socratiche. “Perché devo correre su e giù per le colline? Io voglio correre con la palla”» (p. 208).

Se al Corinthians i compagni correvano per lui e lo ammiravano non solo per le doti calcistiche ma anche per il carisma dell’uomo, in Italia i calciatori non giocavano per divertimento e faticavano a sopportare la sua mancanza di professionalità e il suo scansare continuamente i sacrifici. Certo il suo atteggiamente palesava qualche contraddizione rispetto ai proclami collettivisti. «La riluttanza degli italiani a socializzare era un problema serio per chi come lui considerava fondamentali l’amicizia e il cameratismo, e la freddezza mostrata nei suoi confronti accrebbe il suo senso di solitudine» (p. 212).

Sócrates si presentò ai tifosi fiorentini in visibilio per il suo arrivo salutandoli col pungo chiuso e la cosa mandò su tutte le furie i proprietari del club, i democristiani Pontello. L’esperienza della Democrazia Corinthiana era nota ai dirigenti viola: «Eravamo preparati e sapevamo cosa aspettarci da lui. Ricordatevi che Firenze è una città storicamente di sinistra, e anche i tifosi della sua squadra lo sono. Per noi non era un problema. Eravamo più interessati alle sue prestazioni sul terreno di gioco. Ma era così diverso e sui generis che i compagni lo trovavano strano. Se sei diverso e fai vincere la squadra, allora i problemi svaniscono. Ma se i risultati non arrivano, tutto si complica. Era un buon giocatore, ma non era sufficiente. I motivi per cui non ha fatto bene non sono né tattici né tecnici. Semplicemente non si è adattato alla vita italiana. Non si è mai integrato. Abbiamo tentato di parlare con i suoi amici per aiutarlo, ma non è cambiato nulla» (p. 215).

Nella breve esperienza italiana il rapporto con i compagni e con la proprietà non decollò mai. «Alla terz’ultima di campionato la Fiorentina affrontava in casa l’Udinese, e l’infortunato Sócrates assistette alla gara in pantaloncini e infradito. Arrivò in ritardo, e invece che dirigersi in tribuna autorità, si prese una birra e si mise dietro alle recinzioni a pochi metri dalla linea laterale. Ignorò i gesti dei dirigenti che lo invitavano a sedersi al suo posto. A un certo punto venne raggiunto da un amico, un comico locale, a cui all’intervallo propose di andare a seguire il secondo tempo in Curva Fiesole, tra gli ultrà. I due furono accolti come eroi, e l’esperienza di passare quarantacinque minuti accanto ai veri tifosi è rimasta per sempre uno dei ricordi più vividi della sua esperienza italiana. Tuttavia, la bravata servì soltanto a inasprire i rapporti con dirigenti e compagni di squadra. I Pontello erano furiosi per essere stati snobbati e i calciatori pensavano fosse fuori di testa. Le distanze tra le parti ormai erano incolmabili» (p. 217).

Nella breve esperienza italiana il rapporto con i compagni e con la proprietà non decollò mai. «Alla terz’ultima di campionato la Fiorentina affrontava in casa l’Udinese, e l’infortunato Sócrates assistette alla gara in pantaloncini e infradito. Arrivò in ritardo, e invece che dirigersi in tribuna autorità, si prese una birra e si mise dietro alle recinzioni a pochi metri dalla linea laterale. Ignorò i gesti dei dirigenti che lo invitavano a sedersi al suo posto. A un certo punto venne raggiunto da un amico, un comico locale, a cui all’intervallo propose di andare a seguire il secondo tempo in Curva Fiesole, tra gli ultrà. I due furono accolti come eroi, e l’esperienza di passare quarantacinque minuti accanto ai veri tifosi è rimasta per sempre uno dei ricordi più vividi della sua esperienza italiana. Tuttavia, la bravata servì soltanto a inasprire i rapporti con dirigenti e compagni di squadra. I Pontello erano furiosi per essere stati snobbati e i calciatori pensavano fosse fuori di testa. Le distanze tra le parti ormai erano incolmabili» (p. 217).

In occasione del carnevale Sócrates organizzò, insieme ad altri brasiliani, una grande festa: «passò settimane a registrare cassette con le sue canzoni di samba preferite, comprò duecento litri di birra, antipasti sufficienti per nutrire uno stadio pieno e un maialino da latte per fare una grigliata all’aperto nonostante le temperature sotto lo zero» (p. 218). Alla festa invitò anche la squadra. «I compagni si presentarono tutti in giacca e cravatta, mettendo in mostra la tipica eleganza italiana, e lui, nella sua solita divisa fatta di vestiti spiegazzati e scarpe da ginnastica fatiscenti, non perse tempo a rendere la festa più brasiliana. Prese un paio di cesoie da giardinaggio e ridacchiando si mise a tagliuzzare le cravatte di Armani e Dolce & Gabbana dei suoi ospiti. Oriali, Massaro, Galli e Gentile furono solo alcuni di quelli a finire tra le sue grinfie, e non poterono far altro che arrendersi di fronte a quello scherzo. Passarella si mise in ginocchio implorandolo di risparmiare il suo costosissimo accessorio. Antognoni dichiarò sull’orlo delle lacrime che la sua cravatta era un regalo della mamma. Ma Sócrates li ignorò e le tagliò con fare scherzoso una dopo l’altra, prima di stringerli in un abbraccio […] “Ora siamo una vera squadra di calcio” disse. “Ora, possiamo davvero lasciare che lo spirito della Democrazia Corinthiana prenda piede”» (pp. 218-219).

Le cose non andarono così. Il dottore non riuscì mai ad ambientarsi in Italia e, nonostante avesse ancora un anno di contratto, nel 1985 decise di fare le valige per far ritorno in Brasile giocando al Flamengo, al Santos per poi chiudere la carriera nel 1989 al Botafogo. Sócrates non aveva mai amato le partite di addio dei grandi calciatori; «definiva quelle occasioni assurdità sentimentali, e se ne andò alla sua maniera, con meno fanfara possibile. In realtà aveva immaginato un addio che sarebbe rimasto irrealizzato, con birre e amici, e non con una partita di calcio e ancor meno davanti a una folla in adorazione. “Avrei voluto radunare tutte le persone a cui ho voluto bene, e fare scorta di birra e tutto il resto” disse. “La mia gente, ecco cosa mi immaginavo, non certo una partita di calcio. Avrei voluto farlo così, riunire tutti, anche i dirigenti, tutti quelli che avevano recitato un ruolo nella mia vita e con i quali in qualche maniera avevo avuto un buon rapporto. Avrei voluto invitarli per una grigliata, e poi avremmo giocato a calcio. Ecco come me lo immaginavo. Ma un addio? No, non mi piacciono gli addii”. Invece, non potendo concludere la propria carriera con il Corinthians, e dopo aver respinto offerte anche dal Giappone, Sócrates salutò il Santos e tornò al Botafogo per un breve canto del cigno dove tutto era iniziato quasi due decenni prima. […] Il 26 novembre 1989, Sócrates scese in campo per l’ultima volta da professionista nel pareggio per 1-1 contro l’Itumbiara, nello stato di Goiás. Solo mille spettatori lo videro dirigere il centrocampo prima di uscire trotterellando a metà del secondo tempo. Era finita. Non ci furono né clamore né annunci ufficiali per il suo addio. Il dolore era insopportabile, così come le seccature. Dopo diciassette anni, oltre settecento gare e più di trecento gol, uno dei più carismatici calciatori della storia del Brasile diceva basta. Almeno come giocatore» (pp. 269-271).

Terminando la sua introduzione al libro sul calciatore che voleva imparare l’italiano leggendo Le lettere dal carcere di Antonio Gramsci per l’importanza che il testo aveva avuto nella sua «formazione umana, sociale e filosofica», così scrive Pastorin: «il Dottore è stato entrambe le cose: Sogno e Realtà, Ragione e Fantasia, il senso di una straordinaria “immaginazione al potere”. Un rivoluzionario in tempi difficili, un fuoriclasse nel crepuscolo dell’allegria del calcio. Quel fratello che in tanti abbiamo amato e che ameremo per sempre» (p. 9).

Il dottor Sócrates, il tacco che la palla chiese a Dio… col vizio del bere e del pugno alzato, aveva pronosticato di morire il giorno in cui il Corinthians avrebbe conquistato un titolo. E così andarono le cose. Il 4 dicembre 2011, a soli cinquantasette anni, con il fisico stremato anche a causa degli eccessi alcolici, se ne è andato «il capitano della seleção più forte a non vincere un Mondiale, il leader della Democrazia Corinthiana, il movimento progressista più straordinario che abbia mai scosso l’antiquato mondo del calcio brasiliano». Se ne è andato in sordina come si conviene a chi detesta l’idolatria, mentre il suo Corinthians vinceva, come pronosticato. «Voglio morire di domenica, il giorno in cui il Corinthians vince un titolo». E così sono andate le cose.

Segnali di fumo: Sócrates – Lorenzo Iervolino

di Nicola Gobbi e Simone Scaffidi

[segnalazione a fumetti del libro L. Iervolino, Un giorno triste così felice. Sócrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario (2014)]

Sócrates: vita, morte e rivoluzione in un libro

di Simone Scaffidi Lallaro

[recensione del libro L. Iervolino, Un giorno triste così felice. Sócrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario (2014)]