di Franco Pezzini

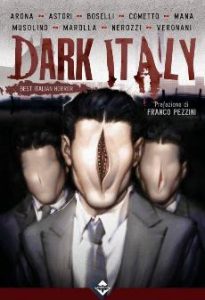

[Il testo che segue appare come introduzione a un’antologia collettiva di tema horror, Dark Italy, da poco uscita per i tipi Acheron Books, 2017, cui ovviamente si rinvia. Fa piacere pubblicarla in coincidenza con l’apertura di quel coraggioso evento indipendente ToHorror Film Fest – 17-21 Ottobre 2017 – che ogni anno porta a Torino, ormai da tutto il mondo, vere meraviglie del fantastico e del visionario. F.P.]

[Il testo che segue appare come introduzione a un’antologia collettiva di tema horror, Dark Italy, da poco uscita per i tipi Acheron Books, 2017, cui ovviamente si rinvia. Fa piacere pubblicarla in coincidenza con l’apertura di quel coraggioso evento indipendente ToHorror Film Fest – 17-21 Ottobre 2017 – che ogni anno porta a Torino, ormai da tutto il mondo, vere meraviglie del fantastico e del visionario. F.P.]

Ero atteso da un amico per una riunione dopocena. Arrivato troppo presto, non volendo piombargli inopportuno tra i piedi, mi ero dunque risolto a una passeggiata attorno alla casa, nella porzione meno “etnica” del quartiere torinese di San Salvario: alloggi, uffici, palazzi polverosi di alcune facoltà universitarie. Una zona che conoscevo bene, visto che lì dietro, nella palazzina rossa del Vecchio Editore, avevo lavorato per quasi vent’anni prima del malinconico spostamento in altra area cittadina, e poi di tanti avvenimenti ulteriori. Insomma, una terra nota e che anzi mi inteneriva ritrovare in quella passeggiata serale di fine inverno. Salvo accorgermi, nello spazio di un isolato, che qualcosa sembrava diverso.

Come immaginavo qualche negozio aveva mutato attività, qualche insegna era sparita… eppure c’era dell’altro. Il fatto è che da molto tempo non passavo per quelle strade, e la sensazione – sempre meglio avvertibile mentre risalivo la via principale incrociando rari passanti – era che l’area si fosse impoverita, opacizzata. Ricordavo più luci accese, più bar e pizzerie, più traffico: ma il mio amico libraio aveva lasciato da tempo il negozio nella traversa, un’altra libreria sul corso era scomparsa, alcuni locali mi buttavano in faccia insegne di depresse patatine e snack economici. E magari pasti express, quelli col pulsante. La crisi, ovviamente. In compenso aperto 24 ore il supermercato: con l’aria triste, come a esalare appannando le vetrate, di chi è costretto a sfangarsi quei turni infelici. La crisi.

Forse però, mi dico, il problema è un altro, il fatto che di norma circolassi qui in altri orari. Forse già al tempo questa zona di sera si presentava così silenziosa: calano gli studenti, tornano a casa gli impiegati, le botteghe si chiudono (già, meno il supermercato). E lo stupido sentimentale che ha perso i suoi quattro punti di riferimento fa i conti col fisiologico mutar delle facce. Forse era solo questo a fare la differenza.

Finché, dalla perpendicolare, non arrivo davanti alla vecchia sede. Sapevo che la storica palazzina con le scritte latine a coronare le finestre era ormai vuota: mi colpiva l’idea che volessero scomporre e ricomporre come il Lego appartamenti da quelle stanze dove una fetta di cultura italiana era bene o male cresciuta, e dove nel mio piccolissimo avevo conosciuto momenti belli o malinconici, lieti o preoccupati. Sapevo anzi confusamente di problemi della società che aveva rilevato l’edificio dopo l’uscita degli ultimi colleghi: ma la visione ora del palazzo in abbandono, di una rozza paratia a chiudere l’arcata da cui tutti i giorni passavamo per entrare, di teli di plastica – ormai lacerati forse da anni – alle finestre lasciate senza infissi mi lanciava addosso un senso di disfacimento. Con l’immagine mentale di scale e corridoi bui all’abbandono di guano e piccioni, di sale vuote dove per tanto tempo erano nati libri e ora restava solo polvere e spreco; di quella stanzetta verso il cortile in cui la signorina R., un’anziana dottoressa dall’aria aristocratica che all’inizio degli anni Novanta portava ancora i manicotti, mi aveva insegnato il lavoro. E tante storie, memorie, persone, ribaldi e santuomini e poveri diavoli… Un mondo poi ripiegatosi come un castello di carte, ingoiato a più riprese dal pescecane pinocchiesco delle grandi multinazionali tra azionisti soddisfatti e dipendenti in ambasce. Quella bolla fragile di editoria del Novecento che tra volumi paludati e operazioni finanziarie tattiche era sopravvissuta fino al Nuovo che avanza, come l’ampolla dove la Sibilla di Petronio sta sospesa – “Sibilla cosa vuoi?”, e lei rispondeva “Voglio morire” –, in quel contesto non poteva che esplodere. Tra le sue schegge e polveri umane iniziavano anche lì le magnifiche sorti e progressive, e pazienza i danni collaterali.

Se dunque, com’è probabile, tra quei muri ci sono fantasmi, sono tristi e indignati: e passando lì davanti mi trovavo a considerare che resto tra i pochi che potrebbero dialogarci, visto che almeno qualcuno l’avevo conosciuto. Mentre quei voli di piccioni malati tra plastiche lacere sembravano evocare le descrizioni bibliche di città abbandonate su cui pesa un giudizio, infestate da ombre e da bestie: struzzi e sciacalli, capre selvatiche e uccelli notturni – o magari satiri, onocentauri e Lilith, a seconda delle traduzioni. Ma in fondo fantasmi, tutti; fantasmi di mondi e di storie, fantasmi di ricordi. Come uno che mi arriva addosso all’improvviso per contrasto mentre cammino lì sotto nella via vuota: un ricordo di anni in cui la palazzina appariva piena di luce e fervente di traffico, prima che ingoiassero il Vecchio Editore.

Al tempo seguivo da redattore un settimanale di selezione normativa destinato a uscire senza interruzioni: il che comportava anche restare al lavoro – da solo, a parte alcuni fotocompositori al piano di sotto – nei periodi di chiusura aziendale, e prendere ferie quando potevo contare su una sostituzione almeno parziale. D’estate lavoravo senza refrigerazione e a Natale senza riscaldamento (troppo caro lasciarli accesi per me e pochi altri): e se nei giorni più bui dell’anno l’uscita da quei corridoi vuoti tratteneva un sapore spettrale, le settimane d’agosto risultavano un periodo nel complesso piacevole, comunque solare. Lavoravo sodo, recuperando gli arretrati dell’annata sulle parti meno urgenti che restavano fatalmente indietro; ma ogni tanto potevo anche tirare un respiro. E proprio in una mattina di luce di quei giorni estivi degli anni Novanta, nel silenzio lunare di sale e corridoi, un dirigente lì di passaggio se n’era uscito in una mezza frase. “A lei piacciono le storie strane” mi aveva detto all’incirca, “quando ci sia tempo avrei una da raccontargliene”. Avevo ribattuto che in quella situazione il tempo c’era, e mi aveva accolto nel suo ufficio.

A distanza di tanti anni riesco solo per sommi capi a sintetizzare la storia, e per i motivi che poi chiarirò non provo a ricostruire il suo discorso diretto.

Parecchi lustri prima, l’uomo – che sapevo un duro, e mi confermò di avere un approccio materialista sulla vita e la morte – era un soldatino sotto leva: e a lui e due compagni era stato ordinato di trasportare e collocare mobili di un ufficiale in un’altra caserma a parecchi chilometri di distanza. Non riesco a ricostruire una mappa delle località interessate, ma il tutto poteva consumarsi nelle nostre montagne, forse quelle del Cuneese.

Comunque i tre partono col camion, eseguono ed è ormai sera quando riprendono la via del ritorno. Attorno a loro monti fitti di boschi, ma i tre sono tranquilli: e possiamo immaginarli persino baldanzosi, mentre percorrono sul grosso e protettivo veicolo i tornanti deserti avvolti dal buio, col fiotto dei fari ad aprire la strada. Finché a quella luce non scorgono un corpo, abbandonato sull’asfalto.

Frenata brusca, scendono a vedere: e si rialza un uomo strano, calvo, con uno sguardo spiacevole (strano, appunto) che il mio interlocutore ricordava a distanza di anni come l’avesse davanti. Gli chiedono se abbia bisogno di qualcosa, “No – risponde – siete voi che avete bisogno di me”: ma dopo poche battute di quel tenore, constatato che sta bene (non è sbronzo ma chissà, sarà suonato, però proprio non gli è piaciuto, c’era qualcosa in quel modo di fissare) lo lasciano lì e ripartono. Che se ne torni a casa.

Percorrono un certo tratto, un po’ di chilometri. Attorno i boschi silenziosi, nessun mezzo a incrociarli, i fari che bucano il buio… e a quel punto illuminano un corpo sulla strada. Ed è – ora appare chiaramente – il tipo di prima.

Stavolta non fermano: scappano via e quando arrivano alla base stanno male tutti e tre. Almeno uno si trascinerà per mesi l’impatto nervoso dello shock, e tutti lo sconvolgimento.

Certo, potrebbero esistere infinite spiegazioni alla vicenda: a partire dall’idea di due gemelli dementi che fanno scherzi in notturna sulle strade. Le nostre montagne sono del resto piene di ombre che si addensano a guardare strano, di storie di viaggiatori insidiati, e gli studi di folklore ci invitano a considerarle con attenzione, con interesse ma anche con qualche disincanto. E poi col buio, la stanchezza… chissà cosa i tre hanno visto. Infinite spiegazioni, dunque – almeno in teoria. Ma se non ho provato a ricostruire un discorso diretto del mio interlocutore è perché non sarei riuscito a renderlo in modo realistico. Perché l’aspetto che più mi colpiva in quella chiusura di racconto, che più mi colpisce ancor oggi al ricordo, era la paura intatta che gli restava – a un uomo che conoscevo duro, materialista, sicuramente non propenso a facili timori. A distanza di tanti anni quel tipo incrociato tra i monti come una macchia di Rorschach che però parla (“siete voi che avete bisogno di me”) e fissa in modo strano incombeva ancora sulla sua memoria, a rilasciare come un vago trasalimento – anche a me, al ritorno da solo alla mia stanza – nonostante la mattina di sole. Ormai un altro fantasma nella palazzina in abbandono.

Quando, la vigilia di Natale 1764, Horace Walpole annusa l’inchiostro della prima copia di The Castle of Otranto, appena uscito dalla sua minuscola tipografia privata, non sospetta ovviamente che quel piccolo libro finirà col rappresentare l’antenato di tutti i generi narrativi “a effetto” del mondo che verrà: gotico e horror in prima battuta, ma poi per li rami e attraverso continue ibridazioni gli altri tipi moderni di storie di mistero, fantastico e paura. Non può sospettarlo, perché quello è il futuro: ma sicuramente Walpole gioca con estrema consapevolezza i due ingredienti base del cocktail, cioè da un lato il contenuto – le ombre – e dall’altro il modo di narrarle. Perché il modo non è scontato, come mostrava il mio interlocutore col racconto dei tre soldatini: e il pragmatico Walpole inventa alle ombre una confezione – un certo tipo di narrazione, destinato a evolvere in vero e proprio genere – che prelude al concetto di target. A costituire il necessario precedente di ogni riflessione e sviluppo sul dark di età moderna: compreso quel Dark Italy che trova nella scelta d’ambiente del testo di Walpole un’ideale benedizione e patente di riconoscimento.

È consuetudine prendere il referente italiano di Walpole senza eccessiva serietà: un dato quasi accidentale, sul filo di convenzioni letterarie in fondo consolidate e di stereotipi sull’esotismo anticato dello Stivale. L’Otranto di Walpole, che tra l’altro ama moltissimo il teatro e in quelle pagine compone un testo virtualmente teatrale, non appare in fondo più fantastica della Venezia del Mercante o di altre città italiane che punteggiano qui e là le scene di Shakespeare e di autori anche molto meno noti. L’Italia per il mondo britannico è la terra di Machiavelli e dei Borgia, dei monaci francescani che celano sotto il cappuccio il viso livido di Mefistofele, di delitti veleni superstizioni: per cui quella scelta parla – torniamo alla confezione – un linguaggio riconoscibile dai lettori, e il gioco da semiologo dell’apocrifo di “Onuphrio Muralto” editato da “William Marshal” pone il suggello su qualcosa che ha il sapore di fantasie condivise. Insomma tutto finto, tutto stereotipo e cartapesta. Eppure…

Eppure non è tutto lì. A partire dal fatto che la storia di The Castle echeggia a monte un contatto diretto e affascinato di Walpole con incubi e miracoli italici durante il (rituale) Grand Tour della sua giovinezza: un bagno prolungato in un mondo teatralissimo, barocco e “papista” che spiega ingredienti del testo come immagini sanguinanti e semoventi, apparizioni da cripte fratesche, anime inquiete e alterità stranianti tanto più per l’ironico e misurato visitatore venuto dal nord. Quando cioè noi liquidiamo un po’ frettolosamente la provocazione di una via italiana al fantastico e specificamente alle sue tinte più nere sulla base di una comparazione con esperienze eccellenti come il gotico anglosassone o il fantastico francese, dimentichiamo che per secoli il combinato di ombre & confezioni adeguate ha dato frutti anche in Italia. Ma li ha dati (appunto) con confezioni diverse: qualcosa che merita ricordare non per beceraggine nazionalista, ma per portare a galla e condividere il peso immaginale di un protogotico, un protohorror di antiche radici in Italia, e senza il quale la percezione del genere resta mutila. E magari asfittica nel recinto del fandom, senza dialogare col resto della cultura.

Così, a volerci limitare ad alcune espressioni più strutturate che preludono a un concetto di genere, potremmo iniziare la storia del Dark Italy dal protohorror di età imperiale romana, con le streghe, i mostri, i presagi angosciosi e lo splatter – impressionante, insistito – che tanto e diretto peso avranno prima sullo Shakespeare (non in love ma) in horror e poi sui padri del gotico. Potremmo continuare con quello sedimentato nelle storie “devote” e nei martirologi, sia in versione narrativa che iconografica: e mettere a fuoco che come il principale interscambio della narrativa odierna è con cinema e internet, in passato il fenomeno si proponeva con dipinti esposti alla pubblica contemplazione e con incisioni diffuse a grandi numeri (e anche molto popolari, sorta di penny dreadful italici ma giocati sulla pura visione). Walpole recupera idealmente proprio questo bacino di visionarietà “devote”, dove l’orrido si accompagna al tortuoso, al morboso, e gronda superstizione: e se la sua Otranto è di cartapesta, e in fondo grottesca e giocosa, il riferimento è invece a un panorama immaginale autentico, che lui provvede a trasfigurare con libertà di autore. Pensiamo poi ancora a tutto quell’immaginario streghesco barocco che comprende mattatori come Salvator Rosa, con i suoi sabba che sono altrettanti racconti dell’orrore, ma (come appunto nei racconti) con il senso di una distanza marpiona dello spettatore/lettore…

Quanto alla cartapesta occorre intendersi. Il rapporto vero/falso nel caso di The Castle è giocato in termini virtuosisticamente illusionistici. Il set vero/falso di Otranto – una città che per inciso Walpole non ha visitato, apprenderà soltanto dopo la pubblicazione che nella località eletta per assonanza esotica del nome esiste davvero un castello – è un duplicato del set vero/falso di Strawberry Hill dove lui vive, e dove persino le pietre dei muri sono fasulle o piuttosto di vera cartapesta. Un rapporto un po’ simile a quello che vede specchiare i labirinti interiori del vilain Manfred – il primo arcicattivo della narrativa di genere, gigione come Vincent Price nel macchinare nefandezze e affettare soavità – nei labirinti materiali del suo castello tanto simili a scene teatrali. Del resto The Castle of Otranto è ispirato da un sogno, “tutto ciò che posso ricordarne è che m’era parso di trovarmi in un antico castello […] e che sul pianerottolo più alto di una grande scalinata avevo visto una mano gigantesca, rivestita di armatura” (lettera di Walpole al reverendo William Cole, 9 marzo 1765), cioè un prodotto dell’inconscio che trasuda potenza onirica abbinandola al grottesco e al gioco. E sembra interessante che nell’opera battistrada dei generi “a effetto” moderni i concetti di vero e falso vadano intesi in modo tanto elastico e problematico.

Come detto il Dark Italy ha vita un po’ diversa dagli sviluppi paralleli in altri paesi, anche per la mancanza fino all’Unità di un mercato editoriale comune, per le censure e soprattutto per l’analfabetismo pesante (a differenza di quanto accadeva in altre nazioni, come nell’Inghilterra dove appunto i penny dreadful ammannivano le delizie del nero alle classi popolari). Ma una produzione di racconti brevi nerissimi, a cavallo tra repertoriazione di storie folkloriche e pure fantasie – dalle protoromantiche alle scapigliate – sta oggi emergendo a grandi numeri dalla ricca produzione di riviste italiche dell’Ottocento; e a questi si aggiungono, con il successo montante dello spiritismo che traghetta al secolo nuovo, le novelle su fantasmi, possessioni, presenze arcane varie. Penso alle ampie indagini saggistiche condotte sul tema soprattutto da Fabrizio Foni; o alle storie raccolte in Vampiriana da Antonio Daniele, Keres 2011, e nella piccola antologia di Giuseppe Ceddia, L’epifania dell’orrore, Stilo 2015. Racconti che però restano in gran parte sconosciuti agli stessi lettori italiani, e del tutto ignoti all’estero.

Però anche il romanzo italiano dell’Ottocento gronda dark: a partire da quel Manzoni che conosce bene il testo di Walpole, ed è a sua volta ben conosciuto da Mary Shelley, da Poe e credibilmente da Bram Stoker… Quel Manzoni che ha minuziosamente commissionato all’artista Gonin le illustrazioni per i Promessi sposi, e che vi offre (come mostra Renato Giovannoli nello splendido saggio Il vampiro innominato, Medusa 2008) un vero e proprio romanzo gotico parallelo al testo, con demoni e gatti mammoni a gogò. Del resto, se la versione precedente Fermo e Lucia era assai più dark di quella poi consacrata alla notorietà, il plot manzoniano era così adatto al gotico che il britannico William Gilbert ne trarrà una riscrittura-parodia, The Last Lords of Gardonal, compiutamente vampiresca (c’è anche l’Innominato, per l’occasione riciclato in astrologo).

Più in generale il legame tra romanzo storico – coi suoi eroi neri trascoloranti in vilain, le carceri piranesiane, le eroine in balia di orrori assortiti – e romanzo gotico è stretto in Italia quanto in Gran Bretagna; e, più avanti, possiamo considerare ancora gotico un testo dark come Malombra. Ma anche nel Belpaese non mancano romanzi “tecnicamente” ascrivibili alla nebulosa dell’orrore e del macabro, sia nel senso dei classici miti gotici che in quello della ghost story. Cito solo, entrambi usciti per i tipi Keres in anni recenti, per il primo filone Il vampiro. Storia vera di Franco Mistrali (1869) e per il secondo L’anima di E. Annibale Butti (1893). Merita poi ricordare tutte le declinazioni del gotico in chiave filosofica o francamente ironica, dalle mummie canterine del Ruysch leopardiano a certe fantasie macabre ancora postscapigliate.

Il fantastico, il misterioso, l’orrido sono insomma molto più presenti sulla scena ottocentesca italica di quanto oggi sia uso considerare – di quanto piaccia considerare, fin tra i banchi di scuola. E il filo rosso, o piuttosto nero, di questa tradizione si dipana ancora nella prima metà del Novecento soprattutto attraverso testi brevi su riviste: una parte di storia letteraria (o anche paraletteraria, ma lasciamo perdere la distinzione che rischia di confondere più che aiutare) su cui molto resta da indagare, e che plausibilmente potrà offrire ancora intriganti sorprese.

Certo, nel Secolo Breve l’horror collide e collude a tratti con quegli orrori storici che sembrano saturare ogni altra forma di paura. Eppure le ragioni di una narrativa dark non sono esaurite da quell’immersione scioccante: e tornando ai diversi registri/“confezioni” del narrare penso per esempio a certa ghost story bellica tramandata dalle famiglie in forma essenzialmente orale. Come su quel commilitone di mio zio che non solo presentiva con angoscia chi tra i compagni sarebbe tornato dalle missioni di guerra e chi no (e la gente gli chiedeva, e lui mentiva per ovvi motivi), ma tornando a casa da solo vedeva mobili muoversi, in un’alta marea di qualcosa che gli faceva paura. E il tavolino di passate sedute spiritiche venirgli incontro… È vero, non si tratta di narrazione nel senso proprio alla storia dei generi moderni, ma torniamo al discorso delle “confezioni”: a un narrare cioè che circolando e confluendo in “generi” noti di affabulazione (ricordo contesti familiari in cui venivano snocciolate a raffica simili storie sopra il caffè, per il piacere del racconto e il brivido deliziato di me bambino) diventa forma narrativa “riconosciuta”. Quando, nel secondo dopoguerra, autori come Soldati e Buzzati riprenderanno le fila di una tradizione fantastica/fantasmatica nostrana, rinverdendola e ripensandola con esiti letterari scintillanti, avranno in mente anche simili bacini di storie.

D’altra parte sul Dark Italy del Novecento impatta robustamente anche il cinema: e a un certo punto, grazie anche al successo planetario e all’influsso mitopoietico della prima produzione gotica Hammer, l’horror italiano definisce una propria via con caratteri di forte originalità e ampio riconoscimento internazionale. Al batter di ciglia di Barbara Steele gli anni Sessanta nostrani vedono dunque il boom di un gotico in costume con castelli fintoinglesi o fintotedeschi quasi contrappunto alle fabbriche a pieno regime: e di lì narrativa popolare, fumetti più o meno proibiti…

Cosa accada in seguito all’horror, a partire dai lisergici e disinibiti anni Settanta, lo sappiamo bene: ma per un grandangolo sugli ultimi decenni si impone di prendere in mano il monumentale studio Il fantastico italiano. Bilancio critico e bibliografia commentata (dal 1980 a oggi) a cura di Stefano Lazzarin con Felice Italo Beneduce, Eleonora Conti, Fabrizio Foni, Rita Fresu, Claudia Zudini. Un’opera che mappa con straordinaria completezza parecchi lustri di studi, e rende conto delle sorti della stessa Casa gotica. Un castello d’Otranto – dovunque lo si collochi, fosse pure nella sede abbandonata di un’azienda editoriale, altrettanto grondante spettri e storie di “confezioni” – da cui possiamo dirci usciti tutti quanti.

Compresi ovviamente, e per motivi evidenti, gli autori dei testi che state per leggere. Autori eccellenti, e con uno sguardo lucido anche sulla storia di un genere: a partire da Danilo Arona, uno tra i padri nobili dell’horror italiano, narratore ma anche saggista, studioso di leggende metropolitane o meglio di quell’inquietante specchio di sogni e pulsioni collettivi in cui la realtà quotidiana sembra trovare strane rifrazioni (i tre soldatini di cui sopra). E che offre qui tra ironia e raccapriccio una nuova puntata della sua grande saga di Bassavilla, l’Alessandria-Twin Peaks luogo di disvelamento degli spettri della grande Storia e di quelli indefinitamente frantumati di minime storie personali. La produzione di Danilo è talmente ampia e di tale impatto sul fantastico nostrano che meriterebbe un Meridiani apposta per lui: una raccolta ordinata dei suoi scritti negli anni, quali usciti via via dagli inizi e filologicamente annotati com’è uso per i classici, darebbe il polso di un lavoro immenso di cui i cultori di Dark Italy devono essere grati. E semplificherebbe la vita ai biografi che tra un secolo cercheranno di ricostruirlo, impazzendo per la messe bibliografica.

Cristiana Astori, una delle voci più brillanti e originali del poliziesco in Italia (penso in particolare alla sua saga di Susanna, cercatrice di film perduti) ma al contempo frequentatrice appassionata dell’horror, ci mostra con una prova in punta di penna cosa accada a rientrare nel luogo dei propri fantasmi. Con la percezione di un limite – il bordo di un tetto può rappresentare una categoria simbolica assai più profonda di quanto non immaginiamo – e un brivido non attenuato dall’omaggio cinematografico (chi riconosce quel raggelante pallone?).

Mauro Boselli, la cui cultura letteraria trasuda dai suoi fumetti – in particolare da quel Dampyr fittissimo di citazioni sull’orizzonte internazionale dell’horror e in generale del fantastico – evidenzia come le montagne del Dark Italy possano ben competere coi Carpazi, in un racconto teso ed elegante, evocatore di vera angoscia.

Un gioiello di scrittura è anche il breve testo di Maurizio Cometto (“uno dei capofila della nuova schiera di giovani scrittori del fantastico”, a dirla con Valerio Evangelisti): la sua inquietante Magniverne è qui sede di una prova di coraggio – o rito di passaggio – dagli sviluppi insieme classicissimi e imprevisti. A dirla in altri termini, il testo è un buon esempio di come la ghost story possa assumere sviluppi felicemente altri pur restando fedele a una grande tradizione.

L’eclettico Davide Mana, tra i massimi esperti italiani (veri) di fantasy avventuroso e avventura vintage, ha però coltivato con competenza anche l’horror: e il risultato è l’ottimo racconto qui proposto. Una macchina per pensare non solo terribilmente divertente – dote mai scontata anche a un alto livello di scrittura – ma esplosiva di echi simbolici, di provocazioni a più possibili livelli. In quei luoghi o spazi vuoti – aree urbane, gli stessi volti… – ben si avverte come proprio l’horror possa rivelarsi linguaggio “scomodo” e terribilmente necessario per una messa a fuoco della realtà in cui siamo immersi.

Samuel Marolla, altro nome noto del genere Dark Italy, riscrive qui in chiave postmoderna e lussureggiante di trovate fantastiche e oniriche (non anticipabili per evitare spoiler, ma credetemi sulla parola) un classico plot del fantastico nero, la dialettica tesa tra un ministro di culto e il Nemico. Le cui caratteristiche sono però tutte da comprendere; e una data apparentemente scontata del calendario dell’immaginario, Ognissanti, può rivelare aspetti spiazzanti, disturbantemente inattesi.

Con una soluzione narrativa brillante e una sarabanda febbrile di visioni Luigi Musolino rivela invece un possibile retroscena del Dark Italy folklorico più autentico, nello specifico quel rito dell’Uomo Cervo che si ripete da secoli l’ultima domenica di carnevale a Castelnuovo al Volturno. A ricollegare a paganesimi antichi e arcaici sensi di colpa per il sangue – non solo umano – sparso fin dalle prime generazioni dei Sapiens.

Torniamo invece a realtà ulteriori del tessuto urbano – ma sempre aperte sui nostri pozzi interiori – nel raggelante racconto di Gianfranco Nerozzi, già autore di alcune tra le opere più genialmente tremende dell’horror italiano, e in particolare di straordinarie declinazioni del filone demoniaco/anticristico (niente affatto “bollito” come farebbero pensare certi pallidi sforzi recenti su schermo). Un racconto dove però tenerezza e consolazione – in senso profondo, autentico – si impastano con lo strazio in un tessuto compatto.

A chiudere la rassegna Claudio Vergnani, un autore che nel giro di pochi anni è riuscito a entrare tra i classici di un genere, e a rivisitare con esiti di impressionante solidità non solo il vecchio gotico teratologico ma il feuilleton più nero, in raccordo con noir e racconto d’avventure. Soprattutto con la grande saga dell’eroe popolare Vergy, un Eracle 2.0 che stramangia e strabeve, rutta, brontola, modula un registro comunicativo di (sofisticata, semanticamente pirotecnica) volgarità, ma insieme ha maturato una dolente conoscenza della vita. Nelle poche, potenti e visionarie pagine del racconto qui antologizzato scopriamo uno scorcio non finora noto della saga, e un’altra porzione di Dark Italy dagli spazi semivuoti – ma ferventi di demoni e fantasmi – del mondo che conosciamo.

Insomma, Walpole è vivo e lotta insieme a noi.