di Giuseppe Ceddìa*

Nell’immaginario comune – frutto della lettura di svariati testi e della visione di pellicole – la figura del vampiro, dandy byroniano o melanconico malato d’amore, ha un punto debole: il cuore. Lo stesso punto debole che il lettore-spettatore fa suo nella consapevolezza che solo il paletto di frassino, piantato nel cuore dormiente del non-morto, possa arrestare le sue malefatte e annientare quella tristissima non-vita che, in qualche modo, è costretto a portare avanti; il paletto di frassino nei confronti del vampiro assume lo stesso peso dell’argento (fuso in pallottole o coltelli) nel contrastare il licantropo o lupo mannaro che dir si voglia.

Nell’immaginario comune – frutto della lettura di svariati testi e della visione di pellicole – la figura del vampiro, dandy byroniano o melanconico malato d’amore, ha un punto debole: il cuore. Lo stesso punto debole che il lettore-spettatore fa suo nella consapevolezza che solo il paletto di frassino, piantato nel cuore dormiente del non-morto, possa arrestare le sue malefatte e annientare quella tristissima non-vita che, in qualche modo, è costretto a portare avanti; il paletto di frassino nei confronti del vampiro assume lo stesso peso dell’argento (fuso in pallottole o coltelli) nel contrastare il licantropo o lupo mannaro che dir si voglia.

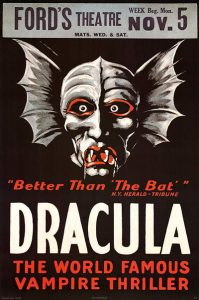

In buona parte delle trasposizioni filmiche – mi vengono in mente soprattutto certe pellicole della Hammer – il finale, la chiusura del cerchio delle peripezie, insomma il ritorno all’ordine dopo l’incidente narrativo interno all’intreccio (consistente nelle morti che il vampiro provoca), vengono sempre sciolti tramite l’espediente del paletto di frassino; quando il re delle tenebre è ancora a riposo nella sua bara, Van Helsing e compagni, armati di paletto, croci e martello, fanno irruzione nei sotterranei della sua dimora al fine di piantare l’aguzza arma nel cuore – già morto ma “vivo di non-vita” – del conte Dracula, magari un Christopher Lee nel meglio dei suoi anni, un conte già più decadente di quello che impersonò Bela Lugosi nel film di Browning del 1931 ma ancora assai distante dal Gary Oldman di Coppola, cilindro e bastone, flâneur baudelairiano da un lato, rilkiano Malte Laurids Brigge dall’altro.

Non è da sottovalutare il fatto che il romanzo epistolare di Bram Stoker, sicuramente a livello commerciale il più conosciuto tra quelli che hanno per protagonista la figura del vampiro, viene edito a fine Ottocento, per la precisione nel 1897; questo a testimoniare che lo scritto è in parte distante dai classici del gotico anglosassone (per intenderci, le opere di Walpole, della Radcliffe, di Lewis).

Non a caso Dracula è forse davvero il canto del cigno del romanzo gotico, non senza fondamento si discosta dunque anche dalla narrazione di Polidori (quest’ultimo autore di un lungo racconto sulla figura del vampiro, in cui modella il suo Lord Ruthven nientemeno che sulle sembianze dell’amico Byron; racconto che nasce nella stessa infernale sera di Villa Diodati, quando Mary Shelley avrà l’intuizione per il suo moderno Prometeo, ossia Frankenstein).

Per inciso va specificato che quasi nulla della figura del vampiro creata da Stoker penetra nelle pellicole cinematografiche: in queste ultime è sempre la malattia d’amore di un dandy decadente a reggere il filo della matassa, assai spesso lo spettatore è quasi complice involontario del villain, laddove nel romanzo di Stoker è il fetido alito del conte a farla da padrone, il ribrezzo che provoca in coloro che a lui s’accostano, l’inquietante cattiveria che sprigiona la sua figura.

Orbene se il romanzo della Shelley (anno di grazia 1818) narra la dimostrazione di un malsano uso della scienza e del progresso (Victor Frankenstein cerca di “creare”, e ci riesce, una creatura assemblando – quasi in maniera grottesca e avventurosa – pezzi di vari cadaveri saccheggiati dai cimiteri durante la notte), possiamo forse negare che il progresso – rappresentato dal telegrafo nel romanzo di Stoker – non sia invece ciò che permette agli umani di anticipare le mosse del vampiro?

Credo proprio di no; da un lato – nel caso della Shelley – la creatura a cui lo scienziato dona la vita (più che vita forse “esistenza” materiale) finisce per assumere connotati romantici di diseredato, con nobili pensieri e sensibilità accentuata, una creatura verso cui il lettore prova una forma – oserei dire “dostoevskijana” – di compassione; dall’altro lato il vampiro – che pure furoreggia come simbolo estremo del mal d’amore nell’estetica romantica, emblema del cuore spezzato – carne, morte e diavolo nel medesimo corpo (per citare il fondamentale saggio di Mario Praz), ma comunque “egoista” nel rendere non-morti altri soggetti.

Insomma la Shelley crea una vittima frutto dell’uso macabro, malato, “egotico” della scienza; Stoker, invece, è già più moderno nel dare al conte gli attributi (già post-romantici) dell’eroe satanico, del “morto io, morti tutti”; è pur vero che Dracula subisce un mal d’amore di dimensioni elefantiache, è altrettanto vero però che questo si tramuta nella volontà distruttrice di potenza nei confronti del genere umano.

Detto ciò e ritornando sui nostri passi è dunque il telegrafo che anticipa le mosse del vampiro; qualcuno potrebbe obiettare e chiedersi come sia possibile ciò, visto che in teoria un essere soprannaturale come il vampiro ha facoltà telepatiche (e Dracula le aveva!) che dovrebbero allegramente infischiarsene del progresso e della scienza; eppure a una minuziosa analisi del romanzo è proprio questo che risulta. Il vampiro è sconfitto dal telegrafo, non certo dal paletto di frassino (o almeno non solo da esso). Il paletto è la pratica, il telegrafo la teoria.

Ampliando questo assunto, ed evitando di scomodare teorie probabilmente non più affidabili – o mai state tali – come quelle sulla fisionomia del delinquente ipotizzate e relazionate da Cesare Lombroso, facciamo un balzo e ci accostiamo al romanzo La casa dei sette abbaini di Nathaniel Hawthorne, autore del più conosciuto La lettera scarlatta, pilastro fondamentale del gotico americano assieme a Edgar Allan Poe (il quale, peraltro, elogiò i Twice-Told Tales ergendoli a perfetto modello di short-stories che confermavano il famoso “effetto in un’unica seduta” che un racconto breve ben riuscito doveva avere, teoria che Poe formulò nella Filosofia della composizione).

Il romanzo di Hawthorne è del 1851; tutto ruota attorno alle vicende di una famiglia sulla quale venne scagliata una maledizione, e della casa del titolo, infestata non da spettri bensì dai dolori e dalle idiosincrasie dei suoi abitanti. Ebbene, anche in quest’opera, ben quarantasei anni prima del romanzo di Stoker, c’è un punto in cui lo scrittore fa riferimento al telegrafo – nel senso di mezzo “moderno” – come necessario per la lotta al crimine e assolutamente fondamentale per anticipare le mosse del delinquente al fine di catturarlo e consegnarlo alla legge.

Che siano vampiri o semplici delinquenti, in sostanza, Hawthorne e Stoker – seppure in modalità diversa – affermano su essi la stessa cosa; il primo lo fa esplicitamente, il secondo quasi sussurrandolo al lettore. In fin dei conti, volendo essere romanticamente poetici, anche il criminale è una sorta di vampiro della società, succhia quello che può dalla vita e dalle tasche altrui per colmare un vuoto che la società stessa ha in lui creato, fatto germinare e condannato a subire; di contraltare il vampiro, snervato del suo amore, danneggia la società come un “criminale dei sentimenti”. Entrambi sono dei perdenti, sconfitti da una vita troppo crudele per la loro sensibilità “demoniaca”, entrambi sono caduti dal cielo che abitavano, come l’angelo miltoniano.

*Giuseppe Ceddìa (Bari, 1977) è Dottore di Ricerca in Italianistica; si è occupato dell’influenza del gotico sulla letteratura dell’Ottocento italiano. Ha curato l’antologia L’epifania dell’orrore. Novelle gotiche italiane (Stilo editrice, 2015). Suoi contributi sono su Finzioni, Sul Romanzo, Poetarumsilva, incroci, L’Immaginazione.