di Gioacchino Toni

A partire dallo svilupparsi, nel corso dell’Ottocento, della fotografia e del cinematografo, si è innescata una vera e propria espropriazione dell’esperienza umana del visivo in quanto la visione umana, sottoposta alle innovazioni cine-fotografiche, è stata via via sempre più sostituita dalla visione tecnologica.

A partire dallo svilupparsi, nel corso dell’Ottocento, della fotografia e del cinematografo, si è innescata una vera e propria espropriazione dell’esperienza umana del visivo in quanto la visione umana, sottoposta alle innovazioni cine-fotografiche, è stata via via sempre più sostituita dalla visione tecnologica.

Se già Walter Benjamin, a proposito della fotografia, parla di un allargamento del potere della vista, di una sorta di protesi tecnologica determinante la creazione di un “inconscio ottico”, in epoca contemporanea si palesa come alla “visione diretta”, “organica”, del reale si stia sostituendo una “visione filtrata” da protesi tecnologicamente sempre più avanzate e pervasive.

Simonetta Fadda, nel suo “Egemonia del cinematico” – all’interno del volume curato da Amos Bianchi e Giovanni Leghissa, Mondi altri (Mimesis 2016), testo di cui ci siamo recentemente occupati [su Carmilla] -, introduce il termine “cinematico” proprio per designare quelle immagini che danno accesso agli spazi mediali in un contesto in cui la visione tecnologica «diventa l’unico orizzonte visivo del mondo. La visione diventa “evento visivo”, il risultato di un’interazione multipla che vede agire contemporaneamente segnale visivo, tecnologia che supporta quel segnale e osservatore» (p. 242).

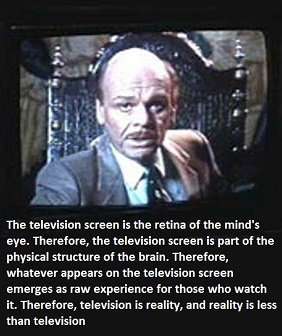

Oggi, nell’era digitale, sembrano ormai palesarsi i mutamenti penetrati nella nostra comprensione del mondo determinati da quel regime visivo cinematico operante in tutti quegli schermi (dal computer al bancomat, dallo smartphone al televisore) con cui interagiamo quotidianamente. Tale regime visivo ci «presenta procedure d’azione già pronte, cui sembra naturale adeguarci, e produce forme di visualizzazione anche per processi astratti, un tempo “privi di figura”, permettendoci così di assorbirli senza averne coscienza» (p. 241). Si tratta di un regime visivo composto da immagini eterogenee, cine-fotografiche, grafiche o icone, che possono narrare storie complesse o semplicemente guidare le nostre azioni. Al fine di interagire con macchine e cose, con forme ibride d’intelligenza più o meno complesse (dai distributori automatici di caffè alle console dei videogame), l’essere umano è portato ad uniformarsi ad una comunicazione di tipo cinematico, più o meno complessa.

Secondo Simonetta Fadda sono proprio queste forme ibride d’intelligenza con cui abbiamo a che fare quotidianamente, forme capaci di costruire ambienti e compiere azioni indipendentemente da noi, a farci introiettare la logica cinematica che ci permette di attivare il rapporto col medium. «Per poter entrare in relazione col medium, infatti, dobbiamo dimostrare di saper rispondere nel modo prestabilito alle immagini (o icone) che esso produce quando è attivo e dobbiamo saper seguire le direttive che queste immagini ci impongono per passare da una funzione all’altra, in pratica dobbiamo saper usare le immagini come convenzioni» (p. 241). Tutto ciò, prosegue la studiosa, siamo in grado di farlo «perché in virtù del cinematico abbiamo imparato a reagire più velocemente agli stimoli visivi, anzi spesso lo facciamo in modo automatico, allenati dal funzionamento cinematico della comunicazione contemporanea» (p. 241).

Secondo Simonetta Fadda sono proprio queste forme ibride d’intelligenza con cui abbiamo a che fare quotidianamente, forme capaci di costruire ambienti e compiere azioni indipendentemente da noi, a farci introiettare la logica cinematica che ci permette di attivare il rapporto col medium. «Per poter entrare in relazione col medium, infatti, dobbiamo dimostrare di saper rispondere nel modo prestabilito alle immagini (o icone) che esso produce quando è attivo e dobbiamo saper seguire le direttive che queste immagini ci impongono per passare da una funzione all’altra, in pratica dobbiamo saper usare le immagini come convenzioni» (p. 241). Tutto ciò, prosegue la studiosa, siamo in grado di farlo «perché in virtù del cinematico abbiamo imparato a reagire più velocemente agli stimoli visivi, anzi spesso lo facciamo in modo automatico, allenati dal funzionamento cinematico della comunicazione contemporanea» (p. 241).

La comunicazione contemporanea sembra ormai aver sostituito al verbale la forma audiovisiva (simboli grafici, icone, immagini cine-fotografiche…) mentre il digitale sta gradualmente diffondendo la logica dei processi informatici anche all’ambito umanistici. Assistiamo, inoltre, ad una sempre più evidente convergenza «tra media per la rappresentazione (di tipo estetico) e media di visualizzazione dei dati (di tipo scientifico), come accade nell’ambito delle tecnologie visive usate in medicina e nell’ingegneria biomedica, o nelle tecnologie satellitari di osservazione dei fenomeni terrestri per la meteorologia e per finalità comunicative e militari» (p. 242).

La visualizzazione generata dai codici informatici ha prodotto nuovi oggetti visivi derivandoli da uno spazio visivo extra-umano ed il fatto che si tratti di una visibilità convenzionale tende ad essere offuscato dai bagliori dello spettacolo di vedere ben oltre le proprie possibilità organiche. Lo sguardo tecnologico si presenta come sguardo sovrumano ed «il nostro ruolo rispetto alle macchine con cui interagiamo si è complessificato, perché oggi siamo contemporaneamente utenti dei nostri numerosissimi gadget (cioè i soggetti dell’interazione col medium) e funzioni del sistema di processamento di dati attraverso cui operano questi stessi gadget (cioè siamo gli oggetti dell’azione del medium). Questo nostro doppio ruolo contribuisce a creare una dipendenza emotiva nei confronti degli schemi visivi del regime cinematico, poiché essi sono sentiti come qualcosa d’intimamente radicato nella nostra soggettività» (p. 243).

La pervasività dei media digitali ha riplasmato le modalità di conoscenza. Se da una parte la conoscenza si è trasferita «su un piano visivo e tattile (rendendola così più prossima, più materiale)» (p. 243), dall’altra, continua la studiosa, essa è divenuta qualcosa di codificato in partenza. «Nel rapporto con il computer, la macchina universale che ha assorbito tutti gli altri media, i nessi di tipo causale tra i dati che maneggiamo sono obliterati in favore di un approccio di tipo spaziale (e quindi visivo) che procede per associazioni, ed è la logica cinematica che abbiamo assimilato grazie a cinema e televisione, a guidarci in questi percorsi. La logica cinematica, infatti, ha introdotto la discontinuità come principio fondamentale dell’organizzazione visiva e, di conseguenza, dell’esperienza. È una logica operazionale fondata sulla convertibilità assoluta, sulla possibilità di scambiare tutto con tutto, dove l’immagine è qualcosa che fluttua liberamente instaurando una propria fantasmagoria autonoma, senza un legame certo e definito con gli oggetti riprodotti. La nostra esperienza di vita quotidiana, di conseguenza, è un’esperienza di montaggio» (p. 243).

La pervasività dei media digitali ha riplasmato le modalità di conoscenza. Se da una parte la conoscenza si è trasferita «su un piano visivo e tattile (rendendola così più prossima, più materiale)» (p. 243), dall’altra, continua la studiosa, essa è divenuta qualcosa di codificato in partenza. «Nel rapporto con il computer, la macchina universale che ha assorbito tutti gli altri media, i nessi di tipo causale tra i dati che maneggiamo sono obliterati in favore di un approccio di tipo spaziale (e quindi visivo) che procede per associazioni, ed è la logica cinematica che abbiamo assimilato grazie a cinema e televisione, a guidarci in questi percorsi. La logica cinematica, infatti, ha introdotto la discontinuità come principio fondamentale dell’organizzazione visiva e, di conseguenza, dell’esperienza. È una logica operazionale fondata sulla convertibilità assoluta, sulla possibilità di scambiare tutto con tutto, dove l’immagine è qualcosa che fluttua liberamente instaurando una propria fantasmagoria autonoma, senza un legame certo e definito con gli oggetti riprodotti. La nostra esperienza di vita quotidiana, di conseguenza, è un’esperienza di montaggio» (p. 243).

Queste nuove modalità visive agiscono sull’immaginario e sulla logica operazionale del nostro agire. La visione tecnologica tende a guidare i percorsi di soggettivazione, determinando le modalità con cui l’essere umano si rapporta nei confronti degli oggetti e degli altri individui. Abbiamo visto [su Carmilla] come da qualche tempo sembri sempre più difficile per l’essere umano affrontare la realtà senza ricorrere a protesi tecnologiche. Se tutto ciò si palesa nel comportamento, ad esempio, dei turisti o degli spettatori di eventi spettacolari che sembrano preferire la visione filtrata dagli smartphone e/o delle riprese proiettatate sui grandi schermi al rapporto visivo diretto con la realtà, è però altrettanto evidente nella proliferazione di un tipo di rapporto interindividuale filtrato dagli schemi iconici (e dalle rispettive logiche) dei social network che sembrano in molti casi sopperire alla solitudine “fuori schermo”. Abbiamo visto anche come tutto ciò sembri incanalarsi all’interno di quel processo che Marc Augé (La guerra dei sogni) indica come “messa in finzione della realtà” [su Carmilla].

Dunque, cose e persone sembrano essere fruite «come immagini cinematizzate, cioè come se fossero riprese da un obiettivo foto-cine-televisivo, o scansionate da un processore elettronico. Solo la visuale inorganica dell’occhio tecnologico riesce a farci cogliere, nelle cose, le tracce delle relazioni sociali, psicologiche, erotiche che ci legano alle persone e agli oggetti. Dopo generazioni di spettatorialità cine-televisiva, ora ci sentiamo legati in modo empatico alla visuale tecnologica e alle emozioni che essa provoca in noi, e non desideriamo che continuare a reiterare le nostre esperienze mediali. Quando assumiamo la visuale cinematica – decidendo per esempio di scattarci un selfie, o semplicemente utilizzando uno qualsiasi dei nostri gadget tecnologici – organizziamo il mondo intorno a noi secondo modelli sia di matrice cinematografica (inquadrature, piani, movimenti dello sguardo), sia di natura informatica (processamento in parallelo di più oggetti visivi, continuo aggiornamento della veduta, apertura di nuovi collegamenti fra zone visive periferiche)» (p. 244).

Ricorrendo ai media «ci sentiamo contemporaneamente davanti e dentro qualcosa a metà tra un film e un videogame: non soltanto guardiamo questo qualcosa come suoi spettatori, ma ci muoviamo al suo interno come personaggi (assumiamo uno o più ruoli) e ne decidiamo il corso come registi (possiamo interromperlo). La nostra esperienza, allora, acquista una qualità particolare, rassicurante» (p. 244). Ecco il motivo per cui desideriamo ricreare questa condizione: «perché ha il potere di “centrarci” su noi stessi, lasciandoci intravvedere un senso, anche se assolutamente transitorio. In questa situazione, ciò che vediamo è filtrato dagli schemi cinematici che orchestrano il nostro sguardo, quelli che ci sembrano connaturati alla nostra psiche proprio perché riescono a dare figura ai nostri stessi processi mentali, facendoceli letteralmente vedere» (p. 244).

Ricorrendo ai media «ci sentiamo contemporaneamente davanti e dentro qualcosa a metà tra un film e un videogame: non soltanto guardiamo questo qualcosa come suoi spettatori, ma ci muoviamo al suo interno come personaggi (assumiamo uno o più ruoli) e ne decidiamo il corso come registi (possiamo interromperlo). La nostra esperienza, allora, acquista una qualità particolare, rassicurante» (p. 244). Ecco il motivo per cui desideriamo ricreare questa condizione: «perché ha il potere di “centrarci” su noi stessi, lasciandoci intravvedere un senso, anche se assolutamente transitorio. In questa situazione, ciò che vediamo è filtrato dagli schemi cinematici che orchestrano il nostro sguardo, quelli che ci sembrano connaturati alla nostra psiche proprio perché riescono a dare figura ai nostri stessi processi mentali, facendoceli letteralmente vedere» (p. 244).

Secondo Simonetta Fadda le tecniche dispiegate dall’egemonia cinematica «si propongono come forma visibile del procedere in astratto dei nostri percorsi mentali di recupero e ricostruzione di ricordi e conoscenze, e noi siamo portati ad assimilarne inconsciamente la logica perché queste tecniche ci appaiono come evidenza del pensiero in sé. Contemporaneamente, però, il filtro cinematico funziona in modo da “spersonalizzare” il nostro stesso sguardo, che viviamo come se fosse svincolato dal suo legame con noi, come soggetti. È il tipo di esperienza visiva cui ci ha assuefatto la navigazione in Internet e siamo portati a metterla in azione anche quando siamo non nel cyberspazio, ma nello spazio reale» (p. 245).

«Ci abbandoniamo all’emozionante flusso visivo che sembra nascere automaticamente dentro di noi, ma in questo la nostra gratificazione più grande proviene dalla sensazione di essere sotto osservazione, come se gli oggetti del nostro sguardo potessero attivarsi, guardandoci a loro volta. Una reciprocità che ricerchiamo anche nel mondo reale poiché essa, anziché disturbarci, ci offre una potente conferma ontologica» (p. 246). Nella realtà quotidiana, sostiene la studiosa, è come se ci lasciassimo “accompagnare” da ciò che incrociano i nostri occhi mentre, contemporaneamente, il nostro sguardo elabora tale paesaggio in una sorta di “videogame interiore”. «A sprazzi, siamo proiettati dentro un immaginario spettacolo multidimensionale che viviamo sulla nostra pelle, mentre lo stiamo guardando. Sono momenti liminari, tra la realtà e la fantasia, e ci piace attraversare la soglia che ci introduce in questo videogame che si svolge solo per noi. Si aziona una sorta di mimetismo affettivo tra noi e le cose intorno, come quello messo in mobilità dalle immagini in movimento quando le guardiamo su uno schermo. Diventiamo parte della scena e ci sentiamo a nostro agio perché riusciamo a vederci come un oggetto esterno. Qualsiasi processo mentale ha sempre una consistenza allucinatoria e la proiezione è la sua forma» (p. 246).

Attraverso i dispositivi mobili della telecomunicazione, sostiene Fadda, il manifestarsi dello spazio virtuale riconfigura il nostro rapporto con lo spazio reale proiettandoci all’interno del videogame interiore. «Il cinematico dà forma a una specie di spazio parallelo – l’immaginario! – che non esclude lo spazio materiale, piuttosto è in stretto rapporto con la possibilità inebriante di sottrarci a noi stessi, la dimensione fondamentale che è alla base del nostro piacere nell’interazione con i media. » (p. 246).

Attraverso i dispositivi mobili della telecomunicazione, sostiene Fadda, il manifestarsi dello spazio virtuale riconfigura il nostro rapporto con lo spazio reale proiettandoci all’interno del videogame interiore. «Il cinematico dà forma a una specie di spazio parallelo – l’immaginario! – che non esclude lo spazio materiale, piuttosto è in stretto rapporto con la possibilità inebriante di sottrarci a noi stessi, la dimensione fondamentale che è alla base del nostro piacere nell’interazione con i media. » (p. 246).

Il regime cinematico contemporaneo «direziona il nostro agire desiderante poiché modula le nostre emozioni. La sua azione, però, non riguarda solo la nostra interazione con i media in senso stretto, ma si trasmette anche ai momenti in cui apparentemente non stiamo utilizzando alcun medium, perché il cinematico ha colonizzato dall’interno la nostra psiche. La distrazione, come divertimento (diversione da sé), è perciò una forma di resistenza passiva, una strategia adattativa che permette di rispondere con una sorta di “preferirei di no” agli imperativi cinematici che alimentano sia il nostro lavoro inconsapevole di spettatori, sia la coazione al consumo. Essere messi in azione come immagine significa, perciò, riuscire a vederci secondo la visuale tecnologica. Significa proiettare l’esperienza vissuta in una visione cinestetica esterna (come quella che ci rimandano le vetrine dei negozi), in cui essa diventa uno spettacolo multidimensionale. La nostra esperienza ci appare attraverso una specie di schermo e la viviamo come qualcosa di teleguidato, osservabile da fuori pur standoci dentro, qualcosa in cui cose e persone, compresi noi stessi, diventano estraniate ed estranianti. Estraniate, perché non le vediamo per come sono realmente, ma solo come funzioni della nostra proiezione. Estranianti perché ci seducono, trasportandoci in un altrove che ci strappa dal peso materiale delle nostre faccende. È una vertigine» (p. 247).

In tal modo, automaticamente, tendiamo a riprodurre «le forme dello spettacolo della convertibilità assoluta di persone e cose che incontriamo su ogni schermo, basata sulla dimensione feticistica azionata dalla visuale tecnologica, capace di personificare le cose e di cosificare le persone, compresi noi stessi. Il bagliore del feticismo delle merci che avvolge il mondo cinematizzato ci abbaglia, e non desideriamo vedere oltre» (p. 248). Il cinematico sta progressivamente colonizzando il nostro sguardo e, secondo la studiosa, la «possibilità di liberare lo sguardo dal nostro controllo narcisistico anche solo per un momento, per sperimentare lo straniamento della rivelazione del funzionamento feticistico del regime cinematico, si realizza nel momento in cui riusciamo a cogliere il feticismo nel suo esser messo in moto nelle immagini in movimento, riuscendo contemporaneamente a non farci trasportare via nei territori dell’immaginario dall’e-mozione visiva» (p. 248).

In tal modo, automaticamente, tendiamo a riprodurre «le forme dello spettacolo della convertibilità assoluta di persone e cose che incontriamo su ogni schermo, basata sulla dimensione feticistica azionata dalla visuale tecnologica, capace di personificare le cose e di cosificare le persone, compresi noi stessi. Il bagliore del feticismo delle merci che avvolge il mondo cinematizzato ci abbaglia, e non desideriamo vedere oltre» (p. 248). Il cinematico sta progressivamente colonizzando il nostro sguardo e, secondo la studiosa, la «possibilità di liberare lo sguardo dal nostro controllo narcisistico anche solo per un momento, per sperimentare lo straniamento della rivelazione del funzionamento feticistico del regime cinematico, si realizza nel momento in cui riusciamo a cogliere il feticismo nel suo esser messo in moto nelle immagini in movimento, riuscendo contemporaneamente a non farci trasportare via nei territori dell’immaginario dall’e-mozione visiva» (p. 248).