di Pina Piccolo

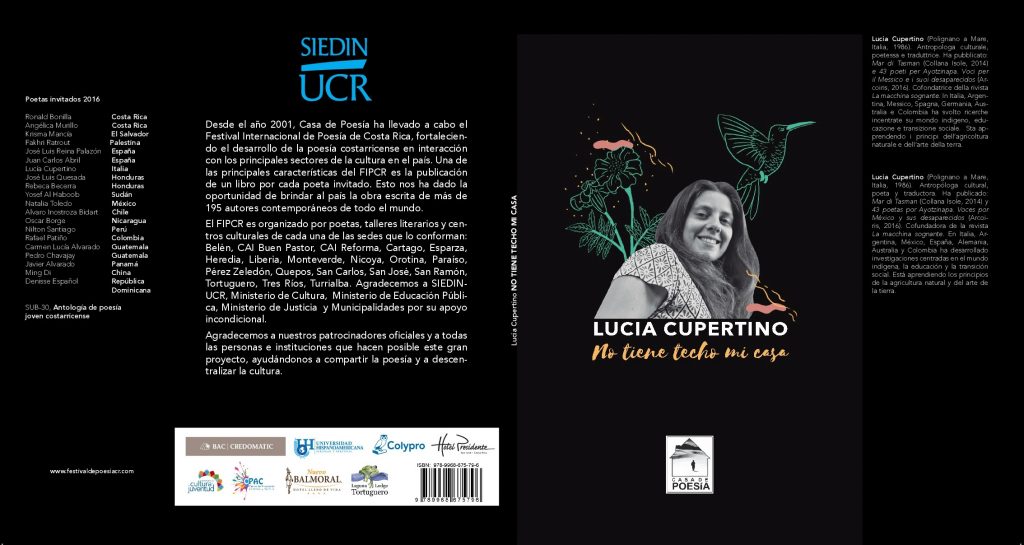

Recensione al libro di poesie di Lucia Cupertino*, Non ha tetto la mia casa / No tiene techo mi casa (edizione bilingue), Ed. Fundación Casa de Poesía, San José (Costa Rica), 2016, € 8, pp. 82.

Recensione al libro di poesie di Lucia Cupertino*, Non ha tetto la mia casa / No tiene techo mi casa (edizione bilingue), Ed. Fundación Casa de Poesía, San José (Costa Rica), 2016, € 8, pp. 82.

Quasi a sottolineare l’importanza del plurilinguismo della poeta, la sua propensione ad eccedere i limiti della lingua del suo paese d’origine nell’apertura verso altri saperi, modi di vita e di scrittura, Non ha tetto la mia casa/ No tiene techo mi casa, la prima antologia dalle raccolte poetiche edite ed inedite della poeta-antropologa Lucia Cupertino (Polignano a Mare, 1986), viene pubblicata in Costa Rica in edizione bilingue italiano/spagnolo a ridosso del festival internazionale di poesia al quale è stata invitata a leggere. Un talento poetico apprezzato forse in misura maggiore in area ispanofona prima ancora che in quella italiana, quella della sua lingua madre.

Nel titolo vengono già evocati quelli che saranno alcuni temi ricorrenti nelle varie raccolte che coprono il periodo che va dal 2010 al 2016: la prima parte, “Sul balcone del mondo (2010- 2014)”, comprende poesie dalle raccolte “La rosa tagliata di Via De Rolandis, “Suite del transito”, “Mar di Tasman” e altre apparse in riviste; la seconda parte, “Coperti da un albero (2015-2016)”, contiene poesie da “Le mani di Don Chisciotte”. Poesie scritte nel corso delle varie peregrinazioni della poeta tra Bologna, Argentina, Messico, Australia, Puglia, Colombia, Germania.

Nella sezione introduttiva ”Presentazione e ringraziamenti”, che ricorda un po’ il lavoro di Eduardo Galeano, Lucia Cupertino offre non tanto un’enunciazione della propria poetica, quanto una rivelazione su quali siano state le fonti delle sue liriche:

“Il vento e i passi mi hanno tratto storie straordinarie al cuore, tristi e perfino crudeli come altre piene di speranza e luce. Io le ho solamente raccolte. A volte schegge di Storia sono rimaste intrappolate nella rete della scrittura, altre volte pura polvere di stelle, visioni impalpabili, la gloria della natura che si rigenera, nonostante tutto. Quando le pareti della mia anima aderiscono al mondo, lì trovo la mia casa.”

Quindi non esita a trasgredire quel confine che segna il limite tra i generi, per cui si vuole che la narrativa sia il contenitore adatto sia per le storie che per la Storia, lei invece le elegge a materia della sua poesia, nella loro variegatezza e imprevedibilità. Evocati nell’introduzione, il vento e la natura, lungi dall’essere elementi di sfondo sono visti come parte integrante della storia/e, posseggono una propria intelligenza, partendo forse a livello inconscio da cosmogonie indigene (le cosmovisioni andine e quelle mesoamericane) che sono ormai sedimentate nell’immaginario della poeta, attraverso il suo contatto diretto con esse e lo studio. Stanno alla base di un originale barocco botanico/sociologico tutto suo nel quale confluiscono senza soluzione di continuità elementi acquisiti dalla sua formazione e educazione in Italia e conoscenze elette, saperi “del cuore” come la centralità dell’ambiente e il rispetto della natura, riflessioni post-coloniali acquisite altrove e da culture “altre” rispetto a quella d’origine. Ne scaturiscono metafore e metonimie insolite rispetto alle produzione di altri poeti, anche giovani, in Italia. Il mix di questi elementi dà luogo a una scrittura densa e aerea nel contempo, contraddistinta da quella “leggerezza” auspicata da Calvino, e che riserva continue sorprese.

Come avviene ormai da anni a molti giovani italiani, anche Lucia Cupertino è abituata alle migrazioni, sia interne che esterne, ai viaggi, i suoi “passi. La sua produzione artistica come pure quella di tanti giovani che partono da una lingua madre italiana ma che poi emigrando acquisiscono altre lingue e saperi, meriterebbe uno studio approfondito per capire meglio il loro contributo specifico alla letteratura, proprio come, in direzione inversa è stato fatto qui in Italia per la “letteratura della migrazione.

Per la poeta polignanese oltre all’atto di spostarsi esiste anche l’attenzione allo spazio e sin dall’inizio la poeta ci offre la visione personale del suo spazio interiore: la sua casa la trova quando le pareti della sua anima aderiscono al mondo (a quasi un secolo dalla famosa “stanza” di Viginia Woolf, ne decostruisce la fissità e le assegna una dimensione nomade e spirituale). Le pareti quindi cessano di essere elementi di separazione e si fondono con il mondo, non esclusivamente quello degli umani e del paesaggio, ma con il cosmo nella sua interezza.

Già nella prima parte dell’antologia “Sul balcone del mondo”, Lucia Cupertino prende in considerazione dove è situata la poeta nella sua produzione, cioè la poesia non nasce da un’ispirazione universale e la poeta non è quindi voce disincarnata, fuori campo, chi la produce è una creatura in carne, ossa, cuore, mente e spirito, presente nel frame, è contestualizzata, è dentro la cornice. Ciò accade anche nella conclusione della poesia che dà il nome all’antologia “NON HA TETTO la mia casa e neppure pareti”, preceduta da alcune liriche che definiscono un “nostos” tutto suo con madri- quelle camminatrici indefesse (e non le mogli, statiche tessitrici) che aspettano non il ritorno dell’eroe ma vanno a reclamare il ritorno della figlia errante (LE MADRI bussano alla porta di notte). La figlia risponde pretendendo un nuovo parto/inizio / Come tornando ad essere partorita/ oggi nelle acque della cascata seguo /il flusso delle foglie in mulinello./ Il parto viene ripreso anche nella lirica che chiude l’antologia, “È tempo di sostare / osservare le nubi transitare /sorpassarci e correre ad altre vallate /smettere di ripetere i naufragi dell’inerzia /lievitare come il cielo nuovi parti. Seguendo questo filone è interessante anche la lirica “LA MADRE con cui raccolgo asparagi”.in cui la poeta si arroga il diritto a scegliersi ulteriori madri offrendone poi una carrellata.

Sotto questo aspetto, si assiste a una certa evoluzione nelle raccolte. Nella prima parte, quasi rispecchiando la liminalità del balcone come elemento architettonico (pur appartenendo a una struttura “chiusa” si sporge aprendosi verso l’esterno, ma ricordiamoci che questo è il balcone del mondo), inizialmente la poeta sembra conservare il ruolo di osservatrice, registra un mondo che si dipana sotto i suoi occhi- quindi le figure del Ferroviere, del Passeggero, dello Studente (la cui nuca si era intravista per le scale) che balla sotto la luna.

Con la lirica DISFARSI di tutto si arriva invece a un noi protagonista (che si ripeterà, ad esempio, nella poesia Sotto le esili tende di Kos, qualche anno dopo), il risveglio di una coppia sugli scogli, lei che raggiunge la cima dello scoglio e viene interpretata dall’altro come sirena (la poeta puntualizza immediatamente l’inesattezza dello sguardo maschile mediato da millenni di letteratura): ma quel che contava era altro,/ disfarsi anche di questa sembianza, /entrare nel palpito d’attorno. / Un desiderio di comunione con il contesto naturale che si ritroverà anche in altre liriche, a volte espresso come rimpianto per una fusione potenzialmente pre-esistente.

Altro elemento importante che emerge in entrambe le parti dell’antologia è la propensione per la scomposizione della tradizione e la sua ricomposizione in chiave personale e attualizzata. “Sul balcone del mondo” è introdotta da alcuni versi di Vittorio Sereni, È cresciuta in silenzio come l’erba / come la luce avanti il mezzodì / la figlia che non piange. La lirica TRA LE ARCATE in cui la poeta si posiziona sotto un ponte per far crescere il suo canto, termina con i versi Tra queste arcate di ombra / rubata a tanta luce / in silenzio l’erba cresce / e respira la terra piano, la figlia che non piange si è appropriata degli elementi lirici e li ha ricomposti in maniera personale, secondo le proprie necessità.

Nelle diverse raccolte, la scomposizione del reale è spesso operata dal vento. Nella cosmogonia sumera, il vento “Enlil” è l’elemento che separa il cielo dalla terra e il Prologo di Gilgamesh e gli inferi tratta di questo primo atto violento, di separazione, che, dallo stato iniziale di immutabilità, implica anche la creazione di qualcosa di nuovo, il moto e il mutamento. Rialacciandosi a questi elementi cosmogonici, la tradizione giudeo-cristiana arriva all’idea nella Genesi di dio che infonde la vita all’argilla attraverso il fiato (parente del vento), quindi l’importanza fondamentale del Verbo e della Parola. Sarebbe interessante indagare se nelle cosmogonie indigene delle Americhe il vento svolga simili funzioni e capire se l’accostamento “vento = “fiato” che poi dovrebbe sfociare nella voce e quindi l’elemento orale della poesia sia un tracciato seguito anche nelle tradizioni indigene.

Sempre nella prima raccolta, nella lirica HA LASCIATO il vento appare come elemento di disturbo che crea un “vortice di cortecce” e lascia sull’asfalto “un esile remo di palma”. Come è sua abitudine, la poeta raccatta ciò che la tempesta ha disseminato, sula metafora del remo suggeritele dalla forma del ramo costruisce un’imbarcazione che l’ha fatta arrivare al luogo in cui si trova, e che viene rifiutata a favore di un viaggio fatto di “passi” “Solo chiedo ai miei piedi di proseguire / al mio petto accogliere risonanze. “ Cioè un camminare che accoglie un paesaggio a passi (cioè in maniera graduale che permette una certa interattività) e un petto che accoglie risonanze. Anche nella lirica successiva “io sosto per tutto il respiro che ho in corpo /e scambiando un’eco per voce / raccolgo le storie del vento. / la poeta “raccoglie” ma stavolta si tratta di elementi più effimeri, come le storie. L’accostamento voce a eco avvenuto per “errore” potrebbe indurre a pensare a un’intelligenza della natura, cosa assodata nei saperi indigeni e che la scienza occidentale va piano piano scoprendo..Una resistenza al vento emerge nella lirica a chiusura della prima parte dell’antologia in cui gli elementi naturali appaiono inizialmente contrapposti alle opere delle civiltà occidentali: NON PIEGA il vento questi grattacieli /non serve scommettere accadrà / la torre è salda tutto si assesta /tutto in sequenze di senso… Tutta la poesia è dominata da assonanze che riproducono il sibilo del vento e la difficoltà del paesaggio viene poi risolto introducendo l’elemento naturale del lorekeet altra raffica zufolio /sibili e spiriti su per gli spifferi, / torna non si arresta indugia l’alba /nel silenzio un lorikeet come flauto /dà il buongiorno alla città verticale. Nonostante l’impostazione dei termini all’interno del quadro che dapprima potrebbe apparire binaria (vento- grattacieli) la felice apparizione del lorekeet con il suo canto (flauto) dà il benvenuto alla città verticale ci fa pensare a un superamento della contraddizione, una nuova situazione imprevista che nasce dall’incontro/scontro di elementi binari. Questa impostazione ricorda il lavoro di Edouard Glissant sulla letteratura mondo che nasce dall’incontro degli elementi più disparati, il caos della realtà, che non dovrebbe incutere terrore, specialmente se non si pretende una comprensione o un’amalgamazione, ma piuttosto il rispetto dell’opacità, resistendo a tentazioni di “comprensione” che necessariamente implicano un’assimilazione alla propria identità. Potrebbe essere interessante capire se queste combinazioni siano dovute alle frequentazioni antropologiche della poeta e quindi alla sua contiguità con saperi indigeni o se scaturiscano anche da una sua riflessione estetica su pensatori come Glissant, e lo stesso vale per l’allusione alle radici, per cui si potrebbero rintracciare le influenze di Deleuze e Guattari (per il concetto di rizoma).

Ritornando al concetto di casa sollevato nel titolo dell’antologia, la seconda parte intitolata “Coperti da un albero”, inizia con dei versi del poeta argentino Daniel Calabresi “Possediamo ancora una casa aperta / dove riposare e vedere l’aria nera / grattata dalle costellazioni. /Ma ascoltiamo trapanature, colpi, cedimenti. A questa problematicità fanno eco quelli della prima lirica della Cupertino […]Rugiada d’iris, adesso che resti qui sigillata / dietro scempie aperture che chiamano finestre, / qualcosa senza nome ti scuote fino alla corolla /e ti svegli con un terremoto di radici in cerca d’altrove.

Partendo da questa riflessione botanica, la poeta si addentra poi sui concetti delle famiglie umane, ritornando alla propria infanzia e a come avrebbe voluto essere libera dai condizionamenti dei grandi in modo da poter sperimentare il mondo in maniera fisica, “avrei voluto essere scoglio assieme allo scoglio” la grazia le viene però concessa con ritardo “l’infanzia comincia quando meno l’aspetti / e sono qui come dopo un’immersione / stanca ma coi polmoni pieni di mare /daccapo bambina daccapo sogno. / E’ come se avesse preso parola quell’Esterina di montaliana memoria, la poeta dichiara chiaramente che non è della razza di chi rimane a terra, e si bea dell’imprevisto dono di una seconda giovinezza libera. La libertà è però un dono spinoso e questo glielo ricordano LE MADRI, “camminatrici indefesse”, che si stagliano, in verità un po’ minacciose, chiedendole se “potranno gioire il ritorno”. La “felice” imprevista soluzione è quella di assimilarle a “…quelle liane /ormai fuse ai tronchi d’albero /per attraversare i fiumi in piena. / cioè la libertà della figlia non richiede il completo abbandono della madre, seguendo i fantasiosi design della natura, la madre, venuta a reclamare il ritorno, potrebbe diventare una liana fusa all’albero che consente non ritorni alle sicurezze del passato ma attraversamenti di situazioni pericolose future.

L’importanza e il rimpianto per le radici è evocata in una serie di poesie sulla migrazione, quando spogliato di tutto, il profugo rimane pensoso sulla banchina: Stai lì, nel mezzo di un ronzio di lingue /infisso come salice / ma divelta è la radice, / lontane le sponde del fiume /in cui attecchiva e un villaggio /ormai anch’esso presente / solo in qualche post di Facebook. Anche quando vengono distrutti tutti i punti di riferimento, come nella “storia” del profugo di Mosul, il cui cuore rimane, nonostante tutto, ”una porta spalancata” apertura verso l’altro che porta a una risposta di empatica anche dalla poeta “e la cicatrice sulla tua gamba / adesso compare sulla mia.” Le storie che scaturiscono dalla geopolitica le fanno incontrare paesaggi marini come quelli del Bosforo che s’intersecano a metafore botaniche di radici, “ragni giganti alle pareti della storia” , “anaconda che ingoia / le uova appena covate”, la descrizione della casa siriana che non esiste più, non riducono il profugo a quella “single story” di cui si lamenta la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Nelle poesie di denuncia della distruzione ambientale e delle persone che sono vittime delle follie chimiche atte a controllare la natura, o vittime per difesa dell’ambiente, come quelle dedicate a Silvino Talavera, o a Fabian Tomasi e Patricio Eleisegui, ci sono oggetti banali che sembrano preannunciare l’insalubrità del mondo, il vento che agita le palme e sospinge una lattina, causando uno zufolio sordo di ardua interpretazione, o il corpo rinsecchito come una sardina sotto sale di un fumigatore vicino ormai alla morte, che si duole principalmente per le api che ha ucciso. A questi quadri poco edificanti del rapporto esseri umani- natura si uniscono poi la serie di liriche dedicate al sangue umano sepolto e che si matura nelle selve, nutrendo e forse rigenerandosi in essa.

Nei momenti di sconforto, la poeta si ferma a dialogare con la natura, e questo potrebbe ricordare un po’ il Leopardi delle Operette Morali riedito per un ventunesimo secolo globalizzato, in cui la sua filologia avrebbe dovuto affrontare e incorporare anche i saperi indigeni e non mettere in campo “i selvaggi” solo come personaggi che fanno da spalla al filosofo occidentale, “Al chiarore del sole ne parlo con un melarosa, /non porta la cravatta ma un esultare di fiori /lei mi ascolta paziente, mi accarezza coi suoi petali /gli occhi in estasi per i tanti boccioli e rosa diversi. /La bellezza, Lucia, è la ricchezza del cosmo.”conclusione che reclama forse un ulteriore innesto del ceppo romantico di Keats a quello delle cosmovisioni andine, che insieme le ricorderebbero che la bellezza è verità, una ricerca che è sottesa a tutto il suo operare poetico.

*LUCIA CUPERTINO (1986, Italia) Antropologa culturale, poetessa e traduttrice.

Scrive in italiano e spagnolo e suoi lavori sono apparsi in riviste italiane e internazionali quali Nuovi Argomenti, Fili d’aquilone, Irisnews, Versante ripido, Sagarana, La otra, Círculo de poesía, Bitácora pública, Vallejo and company, La Jornada.

Mar di Tasman (Collana Isole, Bologna, 2014) è il suo primo volumetto di poesia e sta lavorando alla pubblicazione di inediti e alla edizione italiana de 43 poeti per Ayotzinapa. Voci per il Messico e i suoi desaparecidos con la casa editrice Arcoiris.

Cofondatrice della rivista La macchina sognante, con la quale prende parte a eventi culturali in Italia e all’estero, tra cui il Festival internazionale di poesia e arti visive “L’orecchio di Dioniso” (Forlì) diretto da Walter Valeri e il programma radiofonico dedicato alla letteratura di frontiera su RadioWebArese. Collabora con la Edizioni Fili d’Aquilone che diffonde la letteratura ispanoamericana in Italia. Collabora inoltre con i periodici online Frontierenews e Pressenza.

Ha curato l’edizione italiana del pluripremiato documentario brasiliano Flor brilhante e as cicatrizes da pedra sugli indigeni Guarani-Kaiowà. In Italia, Argentina, Messico, Spagna, Germania e Australia ha svolto ricerche universitarie e antropologiche incentrate su mondo indigeno, educazione e transizione sociale. Attualmente vive immersa nella biodiversità della Colombia.