di Jack Baldrus

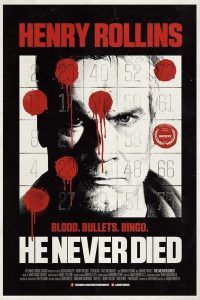

He never died, di Jason Krawczyk

He never died, di Jason Krawczyk

In questa epoca di omologazione, per cui i cinema diventano dei fast-food multimediali che proiettano gli stessi film, diventa sempre più difficile vedere le opere che viaggiano fuori dai circuiti dominanti. “Pellicole” prodotte e distribuite da indipendenti non vengono considerate dai padroni del doppio conglomerato distribuzione/sale, che propongono (impongono?) i blockbuster, i cartoni animati, le commedie. Il resto del mondo, per loro, non esiste.

Ma sono loro? Oppure sono i gusti del pubblico ad essere omologati, per cui certe pellicole non hanno riscontro e le sale vanno semideserte? Non accade lo stesso nell’editoria? Le librerie indipendenti scompaiono, sostituite da store/fast-food (di nuovo!), dove hanno visibilità i prodotti degli editori-padroni, perché tanto le edizioni indie non vendono. Qualcuno sostiene che la gente vuole vedere sempre gli stessi film, leggere gli stessi libri, ascoltare la stessa musica, in una sorta di coazione ossessiva a ripetere influenzata dal marketing. Per cui i produttori/editori si adeguano. Non si capisce di chi è “la colpa”. Ma forse la colpa esiste in sé, e siamo tutti degli accusati di qualcosa, a nostra insaputa, proprio come Josef K. de Il processo?

Ma lasciamo perdere queste considerazioni abbastanza deprimenti e occupiamoci di uno di questi prodotti che stentano a circolare nei territori colonizzati, per esseri visibili solo nelle piccole nicchie lasciate libere da Indipendence day, L’era glaciale & C, o in streaming, oppure in “scaricamenti” più o meno legittimi.

Una premessa: la sterminata produzione di vampiri è ovviamente dominata dall’iconografia classica, che deriva dal famoso romanzo di Bram Stoker, l’eroe negativo pallido come il marmo, coi canini sporgenti, che teme la luce e il crocefisso, che si può uccidere solo con un paletto nel cuore, seduttivo, letale, intrigante. Questo modello ha avuto infinite varianti, ma resta sempre attivo il fascino del non-morto coi superpoteri, bello, inaccessibile, notturno, diabolico. Il fascino imperituro del male, l’attrazione fatale dell’angelo della morte.

Queste varianti moderne hanno trovato la loro apoteosi nei vampiri fighetti middle-class di Twilight, oppure nei simil-cartoons della saga (abbastanza interessante) di Blade, nel cult-cool Intervista col vampiro, nel pre-pulp Dal tramonto all’alba (e successiva serie televisiva, sempre curata da Rodriguez), e così via, fino alla rarefazione artistica del metafisico-decadence Solo gli amanti sopravvivono di Jarmush.

Ma esiste anche un altro filone, dove il vampirismo è rappresentato come un’orrida forma di parassitismo, del tutto priva di fascino: la serie The Strain, di Guillermo del Toro, che segue la trilogia letteraria Nocturna (La progenie, La caduta, Notte eterna), dove i nostri amici sono dei mostri orripilanti, lerci, zombies, brulicanti di vermi che corrono sottopelle. Niente camicie bianche da macchiare col sangue delle vittime, niente luci-spot sui volti pallidi e bellissimi, ma solo vomito e ribrezzo.

Il film di cui parliamo si inserisce in un ulteriore filone, dove i vampiri hanno perso l’alone fascinoso patinato, ma restano comunque degli esseri devastanti seminatori di morte, come “umani” normali che amano quella vita che non possono godere fino in fondo, perché sono sottratti al dualismo vita-morte, che pagano con la condanna del loro status di assassini coatti. Amano, provano pietà, cercano l’amicizia, anche se sono obbligati a uccidere. E’ la loro natura. Il tutto senza canini e facce di marmo. Un esempio di ottima a fattura è lo svedese Lasciami entrare, storia di amicizia infantile in un desolato quartiere di Stoccolma tra un bambino e una vampirella sua coetanea, che lo aiuta a riscattarsi dalle angherie di bulli che lo tormentano, in un crescendo di amore e morte, con un ritmo e un’estetica che sono l’antitesi di certi horror patinati americani.

Possiamo dire che He never died (2014) si inserisce in questo stile. Diciamo che potremmo anche configurarlo come un ulteriore capitolo dell’epica creata dalla nostra compianta Chiara Palazzolo, con la trilogia dei Sopramorti (Non mi uccidere, Strappami il cuore, Ti porterò nel sangue).

Possiamo dire che He never died (2014) si inserisce in questo stile. Diciamo che potremmo anche configurarlo come un ulteriore capitolo dell’epica creata dalla nostra compianta Chiara Palazzolo, con la trilogia dei Sopramorti (Non mi uccidere, Strappami il cuore, Ti porterò nel sangue).

Per una parte della storia non ci sono indizi per iscrivere il protagonista nell’elite dei Sopramorti. E’ depresso, sotto le righe, non fa nulla (anche se notiamo che ha una valigia zeppa di soldi) a parte dormire, guardare la tv e soprattutto giocare a bingo in una chiesa. Se parla lo fa sottovoce, oppure per monosillabi. Non reagisce agli stimoli, non è interessato a nulla. Misteri nascosti ne ha, lo sappiamo, compra un misterioso pacchetto che mette subito in frigo, ogni tanto guarda degli oggetti strani, nasconde qualche segreto. Proprio il protagonista, Jack, costituisce uno degli elementi “forti” del film. Henry Rollins è stato uno dei principali animatori del punk californiano come front-man del mitico gruppo Black Flag, poi scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, attore, perfomer di spoken-word. Qui fornisce una interpretazione magnetica, carica della sua storia personale epica-underground, di chi non ha molto da scherzare né da scazzare, di chi non ha mai vissuto di rendita (quando lo fotografai, col gruppo Rollins Band, lavorava sodo per montare e smontare le attrezzature del concerto, col suo fisicaccio da energumeno tatuato).

La sua vita piatta, fatta di poche cose dai colori smorti, subisce una scarica da taser quando compare sua figlia (quante ne avrà avute? Sappiamo che il suo personaggio è antichissimo, addirittura ha un capitolo nella Bibbia), che non conosce, che gli rinfaccia di essere un padre assente. La figlia è qualcosa di vitale, di “caldo”, che perfora lo smalto gelido della sua esistenza inutile. Poi la ragazza viene rapita da una banda criminale, con la quale Jack ha dei rapporti d’affari (questa è una parte leggermente caotica, ma è ininfluente nella densità dell’opera), e allora parte la rinascita della belva. Esplode la natura dormiente del sopramorto. Niente canini affilati, niente pallore mortale, ma Jack è comunque invulnerabile, ultra forte, sanguinario e pure cannibale, una creatura feroce che sbrana le vittime, con immagini horror anche piuttosto rivoltanti, come quando taglia il dito di un tipo che ha appena straziato per portarselo come snack (e quando lo mastica, crocchiante come una barretta alla nocciola, lo stomaco dello spettatore ha una contrazione…). Ma l’horror non è anche schifo, non è fuoriuscita di frattaglie e di umori? Fa parte delle pulsioni adolescenziali, la fase del corpo che si modifica, che si contorce, e la mente lo segue con la curiosità per le interiora, le viscere, il sangue, le ossa. Per cui noi, che amiamo ancora l’horror, perché ci tiriamo dietro echi post-adolescenziali, accettiamo volentieri la smorfia rivoltante, il brivido dello squartamento e della decapitazione.

Così Jack-Rollins, il mattatore assoluto assoluto del film, è indifferente alle pallottole, non ci risparmia qualche performance comica molto rollinsiana, come quando si estrae dalla fronte una pallottola con un paio di pinze da lavoro, tra le esclamazioni inorridite di una cameriera che lo ama segretamente (diciamo che lo amava, prima di scoprire la sua vera natura), perché “poi la carne si rimargina e allora mi viene il mal di testa”, in un crescendo di violenza che esplode in una discreta catarsi con un massacro rispettabile.

Alla fine di questo film americano-canadese, ben fatto, originale, un po’ underground anni ’80, usciamo dalla sala (oppure, più probabilmente, ci alziamo dal computer), soddisfatti, divertiti, con quel senso di gratitudine, oggi abbastanza raro, che proviamo quando un libro, o un film, ci strappano dalla noia ormai entropica delle “opere” così inutili, così uguali, che ci sommergono nel tempo sospeso di questo presente che sembra eterno, immutabile, proprio come la vita sopramorta di Jack.