di Gioacchino Toni

In precedenza abbiamo affrontato il rapporto tra la figura del nemico e l’immaginario fantascientifico spaziando tra zombie, alieni e mostri vari [su Carmilla]. Abbiamo visto come il terrore umano nei confronti dell’altro e dell’ignoto messo in scena dalla finzione riprenda tanto paure ataviche quanto storiche, tanto autonome quanto eteronome e come tali paure possano anche rivelare un timore di sé. Ogni volta che, nella difficile sopravvivenza quotidiana, viene messa in discussione una qualche forma di lenitivo e consolatorio “stato di stabilità”, l’essere umano sembra patire una crisi d’identità che lo conduce, non di rado, a provare l’esigenza di un nemico espiatorio. Ora, pensando ai processi di trasformazione/destabilizzazione dell’individuo e del pianeta, vale la pena soffermarsi sul dibattito sviluppatosi, soprattutto a partire dagli anni Ottanta attorno alle trasformazioni che hanno toccato l’essere umano relativamente ai processi di ibridazione che lo modificano attraverso protesi chimiche, meccaniche, elettroniche… e via dicendo fino alle tecnologie più recenti. Tale dibattito, come vedremo, si pone in maniera problematica la questione del “postumano”: stato di fatto od entità a venire? Processo di liberazione o nuova forma di dominio? Sol dell’avvenire o buia minaccia? Linea di fuga da imboccare o deriva di dominio a cui resistere? E, se nel postumano si individua un nemico dell’umanità, si tratta di un nemico reale o immaginario? Il cyborg è un nemico dell’umanità o l’umanità è già composta da cyborg?

In precedenza abbiamo affrontato il rapporto tra la figura del nemico e l’immaginario fantascientifico spaziando tra zombie, alieni e mostri vari [su Carmilla]. Abbiamo visto come il terrore umano nei confronti dell’altro e dell’ignoto messo in scena dalla finzione riprenda tanto paure ataviche quanto storiche, tanto autonome quanto eteronome e come tali paure possano anche rivelare un timore di sé. Ogni volta che, nella difficile sopravvivenza quotidiana, viene messa in discussione una qualche forma di lenitivo e consolatorio “stato di stabilità”, l’essere umano sembra patire una crisi d’identità che lo conduce, non di rado, a provare l’esigenza di un nemico espiatorio. Ora, pensando ai processi di trasformazione/destabilizzazione dell’individuo e del pianeta, vale la pena soffermarsi sul dibattito sviluppatosi, soprattutto a partire dagli anni Ottanta attorno alle trasformazioni che hanno toccato l’essere umano relativamente ai processi di ibridazione che lo modificano attraverso protesi chimiche, meccaniche, elettroniche… e via dicendo fino alle tecnologie più recenti. Tale dibattito, come vedremo, si pone in maniera problematica la questione del “postumano”: stato di fatto od entità a venire? Processo di liberazione o nuova forma di dominio? Sol dell’avvenire o buia minaccia? Linea di fuga da imboccare o deriva di dominio a cui resistere? E, se nel postumano si individua un nemico dell’umanità, si tratta di un nemico reale o immaginario? Il cyborg è un nemico dell’umanità o l’umanità è già composta da cyborg?

Al fine di affrontare alcuni di questi interrogativi sulla realtà e sullo stato dell’umanità contemporanea, vale la pena ricorrere al denso saggio curato da Amos Bianchi e Giovanni Leghissa, Mondi altri. Processi di soggettivazione nell’era postumana a partire dal pensiero di Antonio Caronia (Mimesis 2016). «In primo luogo, si tratta di esplorare il potenziale dell’utopia oggi, il significato che ha la facoltà di immaginare un mondo diverso in relazione al desiderio di vivere in un mondo più giusto ed equo. Il riferimento alla fantascienza resta centrale, ma si tratta anche di cogliere, là dove siano presenti, tutti quegli ambiti di riflessione che nascono dal bisogno se non di negare, almeno di mettere radicalmente in questione la realtà esistente […] In relazione a quali forme di assoggettamento oggi si diventa soggetti? Quali percorsi di libertà sono possibili entro la cornice del neoliberalismo? Come funziona un regime totalitario che, anziché imporre e reprimere, costruisce le architetture della scelta che spingono gentilmente gli individui verso percorsi di vita predeterminati?» (pp. 9-11).

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 anche in Italia, grazie a studiosi come il compianto Antonio Caronia, si apre un serrato dibattito sulle trasformazioni tecnologiche che stanno investendo tanto il sistema produttivo che il soggetto stesso. A tal proposito Giuliano Spagnul (“Distruggere l’utopia”) sottolinea come Caronia non parli di mutazione antropologica come conseguenza di una tecnologia intesa come agente autonomo; essendo la tecnologia figlia dell’attività umana, essa non può essere causa ma sintomo della trasformazione che avvolge l’essere umano. Ne consegue che non è possibile concepire l’ibridazione uomo-macchina o solo come minaccia o solo come promessa esaltante e ciò vale a maggior ragione per una contemporaneità che ha notevolmente ridotto la distanza tra naturale ed artificiale, tanto che quest’ultimo appare sempre più inglobato all’interno dell’uomo. «Caronia non rinnega l’interesse e la necessità di affrontare il nuovo e di accettare la sfida di un mondo in cui reale e immaginario sempre più sembrano fondersi; semplicemente, in una radicale scelta anti-utopica, ancora il proprio interesse a un presente che possa contenere in sé il futuro come possibilità e non come programma» (p. 24).

Per meglio comprendere la questione del postumano, vale la pena indagare quell’ambito che, meglio di ogni altro, da tempo si è posto tanto il problema del rapporto tra l’uomo e la tecnologia, quanto la proiezione del presente nel futuro: la fantascienza. Lo scritto di Domenico Gallo (“Una solitudine inespugnabile. Critica del presente ed elaborazione del futuro nella fantascienza statunitense”) si focalizza proprio sull’uso della fantascienza come strumento di elaborazione politica e sull’impatto delle scienze e della tecnica sull’organizzazione sociale. Lo studioso ricorda come a partire da fine Ottocento la tradizione dell’utopia come luogo isolato subisca una netta trasformazione. «Dalla critica all’utopia nasce il desiderio di costruire una società migliore combattendo all’interno dei luoghi dello sfruttamento occidentale […] È un passaggio importante quello che dall’idealizzazione letteraria conduce all’utopia come pratica, perché dimostra che anche le classi che erano state escluse dalla cultura e dalla lotta per il potere, e i cui desideri di pace e prosperità erano stati esclusivamente declinati dalla religione, potevano essere realizzati nella vita reale» (pp. 25-26). Dunque, contro l’idea tradizionale di utopia come luogo separato di molta letteratura americana «si schiera una cultura collettiva e urbana che, attraverso il sindacalismo, si sposta progressivamente dall’utopia al miglioramento quotidiano delle condizioni di vita e di lavoro. L’altra linea proviene dall’Illuminismo e dal mito del progresso scientifico e tecnologico, che ha supportato negli Stati Uniti la creazione di un ceto di tecnici sempre più numeroso e che ha giocato un ruolo ambivalente all’interno dei rapporti [di] classe» (pp. 26-27).

Negli Stati Uniti tecnologia ed utopia sembrano intrecciarsi decisamente e le riflessioni di David Noble (La religione della tecnologia) evidenziano come lo sviluppo tecnologico occidentale si leghi ad aspirazioni spirituali che ritroviamo in un immaginario americano fortemente plasmato dalla componente profetica dell’esperienza puritana. Gallo ripercorre le tappe principali dello sviluppo della fantascienza a partire dal 1926, quando «nasce come fenomeno sociale, codificandosi come letteratura autonoma, attraverso la pubblicizzazione del proprio nome (all’inizio “scientifiction”) e un’editoria dedicata (Amazing Stories)» (p. 30). Fin dalla sua nascita la fantascienza contribuisce alla creazione di un immaginario in cui si fondono tecnologia ed eredità utopica ed al tempo stesso si palesa una sua vocazione politica in quanto critica nei confronti del presente. Il ruolo della tecnologia nell’idea di trasformazione della realtà risulta centrale negli Stati Uniti e ricorda Gallo come secondo le idee del Tecnology Movement – in cui si intrecciano populismo americano, visioni elitarie ed elementi socialisti -, non solo la complessità moderna dovrebbe essere governata da esperti di tecnologie e scienziati, ma è l’intera società a doversi trasformare in una società di tecnici. «Nell’ideale tecnocratico il capitalismo è parzialmente messo in discussione, separando un uso positivo, se impegnato in ricerca e sviluppo, produttore di innovazione e progresso, da uno negativo che crea ricchezza per pochi attraverso la speculazione, accentrando il benessere e sfruttando il lavoro altrui» (p. 33). È interessante notare come anche la sinistra americana confidi nel ruolo positivo delle tecnologie nonostante l’introduzione delle macchine nei processi produttivi fosse stata letta da Marx come strumento di sfruttamento e di riduzione della forza lavoro.

«Nella visione tecnocratica la narrativa aveva lo scopo di collegare il lettore ai temi della ricerca scientifica e di orientarlo al lavoro tecnico, e di conseguenza il contenuto delle riviste pulp non era a predominante letterario, ma esprimeva un progetto di trasformazione politica e sociale. Ne consegue che, a differenza di altri generi letterari, si è instaurata un’interazione tra lettori, scrittori ed editori, che, attraverso rubriche, editoriali e lettere, tendono a condividere il progetto e a praticare un’intensa collaborazione. Nasce così quella figura un po’ strana del cultore della fantascienza, a metà tra l’appassionato e l’attivista» (p. 34). Si costituisce dunque un immaginario in cui la fantascienza celebra la modernità e propaganda un ruolo privilegiato per i cultori di tecnologia almeno fino a quando la Grande depressione non incrina l’ottimismo nella tecnologia e nella scienza ormai percepite come strumenti di sfruttamento. Se il Communist Party of the United States of America propaganda una visione positiva per la scienza, John B. Michel, Robert W. Lowndes, Frederik Pohl e Donald A. Wollheim, quattro giovani attivisti appassionati di fantascienza, contrastano tale impostazione e «Criticando dall’interno la tecnocrazia e l’elitarismo degli scrittori e delle riviste, osservando anche che la comunità degli appassionati, che si erano riuniti nella Science Fiction League, escludeva di fatto la working class, le persone di colore, le donne e gli immigrati più recenti, elaborano una teoria della fantascienza come una combinazione tra immaginazione, marxismo e cultura popolare» (p. 35).

Secondo Wollheim, abbandonato il positivismo tecnologico, il compito della fantascienza dovrebbe essere quello di recuperare e proiettare l’originale spirito utopista verso la costruzione di un immaginario antagonista di liberazione. Wollheim, sostiene Gallo, teorizza una “fantascienza sociale” attenta tanto alle relazioni tra esseri umani e tecnologie, quanto all’uso di queste da parte del potere. «In questo senso il gruppo di Michel, Lowndes, Pohl e Wollheim supera la visione strumentale e propagandista del realismo proletario, non limitandosi a una mera rappresentazione del comunismo futuro, ma incamminandosi verso modelli di speculazione sociale molto sofisticati. Nel mondo degli appassionati di fantascienza questo progetto estetico e contemporaneamente politico inizia a diffondersi sotto il termine di Michelism, riconoscendo a John Michel il maggior contributo elaborativo. Nell’idea di Michel, la comunità della fantascienza, modificando il proprio giudizio sulla scienza e accettandone la visione sociologica e critica, avrebbe costituito una avanguardia politica che lavorava all’interno della rete culturale comunista» (p. 36).

Sul finire degli anni ’30 nasce il Committee for the Political Advancement of Science Fiction, organizzazione comunista intenta a smascherare il fascismo presente all’interno del genere e ad indirizzare gli appassionati su posizioni di sinistra. A tale organizzazione succede, poco dopo, la Futurian Society of New York a cui si legano Isaac Asimov, Damon Knight, Cyril Kornbluth, Judith Merril e James Blish. Lo scoppio della guerra e le carriere individuali limitano l’azione dei Futurians e, nel dopoguerra, conclude Gallo, in un panorama totalmente cambiato, alla fantascienza tecnocratica inizia a sostituirsi una fantascienza più attenta ai temi sociali volti a criticare il processo liberticida in atto nel paese sull’onda della guerra al comunismo.

Tornando alla contemporaneità, Giovanni Leghissa (“Uscire dal Neolitico. Per un uso politico della nozione di postumano”) nel suo intervento intende verificare la nozione di “postumano” alla luce di una critica del presente e dei rapporti di potere che lo caratterizzano. Tale nozione, sostiene lo studioso, viene introdotta per «liberare la teoria sull’umano dalle ipoteche, pesantissime, di un veteroumanismo che pone i membri della specie umana in una posizione di superiorità rispetto a tutte le specie di animali non parlanti» (p. 44). Secondo la logica umanistica, proprio attraverso il “privilegio della parola”, l’essere umano conquista la possibilità di pensiero, dunque di liberarsi dalla bassa materialità del segno scritto, accedendo così alla dimensione dello spirito. Nella presunta liberazione dell’uomo dalla sua animalità è possibile leggere anche l’azzeramento delle differenze sessuali.

Tornando alla contemporaneità, Giovanni Leghissa (“Uscire dal Neolitico. Per un uso politico della nozione di postumano”) nel suo intervento intende verificare la nozione di “postumano” alla luce di una critica del presente e dei rapporti di potere che lo caratterizzano. Tale nozione, sostiene lo studioso, viene introdotta per «liberare la teoria sull’umano dalle ipoteche, pesantissime, di un veteroumanismo che pone i membri della specie umana in una posizione di superiorità rispetto a tutte le specie di animali non parlanti» (p. 44). Secondo la logica umanistica, proprio attraverso il “privilegio della parola”, l’essere umano conquista la possibilità di pensiero, dunque di liberarsi dalla bassa materialità del segno scritto, accedendo così alla dimensione dello spirito. Nella presunta liberazione dell’uomo dalla sua animalità è possibile leggere anche l’azzeramento delle differenze sessuali.

Caronia (Il cyborg: saggio sull’uomo artificiale), a metà degli anni ’80, sviluppa il tema del cyborg conferendogli una doppia valenza: da una parte la spinta verso l’ibridazione uomo-macchina può essere letta come parte di un processo di soggettivazione emancipatorio e, dall’altra, nell’ibridazione con i mondi digitali si possono riscontrare nuove forma di dominio. Nel primo caso divenire cyborg può significare sottrarsi al potere abbandonando modelli di soggettivazione imposti dalla tradizione, nel secondo caso, invece, si può scorgere l’abilità del capitale nello sfruttare produttivamente le competenze acquisite dall’essere umano durante la sua immersione nel mondo virtuale durante il “tempo libero”. Comunicare, condividere pensieri e proposte in rete significa, infatti, non solo interagire con amici ma anche fornire informazioni al capitale consentendogli di affinare le strategie di consumo. «In stretta correlazione a ciò, va poi considerato il fatto che nello spazio digitale in cui sperimentiamo nuove identità virtuali apprendiamo a trasformare noi stessi in imprenditori della nostra identità, e in tal modo accogliamo il principale imperativo del dominio neoliberale» (p. 46).

Leghissa si sofferma, inoltre, su un paio di altri aspetti della retorica del cyborg che «impediscono di rendere il discorso postumanista un punto di partenza efficace in vista di una critica del presente» (p. 47). Il primo aspetto riguarda l’enfasi “futurista” di chi invita a considerare il futuro abitato dai cyborg come già attuale. Se «l’obiettivo è diventare in qualche modo immortali grazie alla trasformazione dell’uomo in cyborg, allora vuol dire che siamo in presenza di una mitologia e di una forma di spiritualità di tipo veteroumanistico, in quanto tutte le forme dell’umanesimo tradizionali proprio nella mortalità dell’animale uomo vedevano – e vedono – il limite da superare, la pietra d’inciampo che impedisce un pieno sviluppo dell’umano» (p. 47). Il secondo aspetto da cui distanziarsi, a parere di Leghissa, riguarda l’enfasi con cui ci si riferisce al superamento della dicotomia natura-cultura grazie alle tecnologie. Per certi versi il cyborg compare quando l’essere umano inizia a manipolare oggetti ed a trasmettere alla discendenza le abilità necessarie per gestire tali manipolazioni. «Risulta dunque assai poco persuasivo ritenere che la capacità tecnica, intesa quale capacità di produrre artefatti atti a modificare il mondo, sia sorta nel momento in cui è finita l’evoluzione biologica; quest’ultima, invece, in quanto interazione di homo (non solo sapiens) con il suo ambiente, comporta da sempre sia la produzione e l’uso di artefatti, sia la comunicabilità delle capacità necessarie per tale produzione e per tale uso […] essere postumani non significa dunque concepirsi come quei viventi che inventano la tecnica per aggiungere ciò che manca al bios, bensì significa comprendersi come quei viventi che da sempre inventano la propria posizione nel mondo sfruttando la propria capacità di interagire con la plasmabilità sia di se stessi che del mondo materiale» (p. 49).

Dunque, come definire l’essere umano contemporaneo? Ubaldo Fadini (“Post. A proposito di una discussione sul postumano”) prende spunto da alcune riflessioni di Pietro Barcellona (L’epoca del postumano) che mettono in luce la difficoltà di definire la specificità umana da quando l’integrazione uomo-macchina ha determinato una sorta di salto nell’evoluzione della specie. Il filosofo siciliano individua nel post-umano i caratteri propri del moderno, della sua aspirazione di potenza e di potere senza limiti; il «post-human si presenta quindi come prodotto tardo dell’ideologia moderna dell’“onnipotenza dell’autocostituzione della prassi e dell’immutabilità dell’essere”, un ennesimo discorso, in breve, sull’immortalità, su un destino di resa all’infinito dell’immagine dell’uomo soggetto di bisogni e del modo di produzione che meglio lo raffigura/ripresenta. [Dunque] si può insistere sul post-human nei termini di (espressione di) una radicalizzazione parossistica dell’immanenza del codice vivente al processo dell’evoluzione che taglia fuori qualsiasi rinvio a una trascendenza, a un fondamento, esaltando così una coincidenza di norma e fatto nell’ibridazione di vita e intelligenza artificiale, di uomo e tecnologia di rete» (p. 62).

Secondo Fadini è «rispetto a quella antropologia fondata sulla trascendenza, vale a dire: sul rapporto costitutivo dell’umano con l’extra-umano […] che si può cogliere l’importanza della rottura rappresentata dall’affermazione dell’antropologia dell’autocostituzione dell’umano come soggetto svincolato e assegnato completamente alla sfera del mondano […] in definitiva, si delinea un processo di derealizzazione del mondo, di disconferma della sua autonomia strutturale, che si traduce anche nella negazione dell’altro […] e nel trionfo di una onnipotenza di carattere narcisista. L’effetto più significativo di tale deriva consiste appunto, agli occhi di Barcellona, nel rigetto dell’essenziale “opacità” dell’essere altro, con la sua valenza di limitazione, di possibilità di rilevazione – ancora – del senso della misura, del limite, di un qualche principio di realtà che ridimensioni le presunzioni soggettive. Contrapporsi a tutto questo vuol dire riaffermare la finitezza e la parzialità singolare dell’essere nel mondo, una sorta di “mancanza” […] che si presenta però anche come “eccedenza”, capacità cioè di andare oltre l’“io”, nella sua veste attuale di presuntuoso soggetto assoluto» (pp. 62-63).

Secondo Barcellona, la visione postumanistica del mondo finisce col consegnare il futuro dell’essere umano alle dinamiche di ibridazione di macchine e corpo umano mentre quest’ultimo tenterebbe di resistere alla finale coincidenza di artificio e natura, di tecnica e cultura, e tutto ciò si deve al fatto che il corpo resta in grado di provare emozioni e di mettere in opera mutamenti. Confrontandosi con le tesi di Barcellona, Caronia ritiene che il filosofo siciliano resti convinto dell’esistenza di «processi “autenticamente umani” in grado comunque di “trascendere” il dato naturale/biologico, raffigurato appunto ideologicamente dalla pseudo-“naturalità” del nostro modo di vivere (“borghese”) e di produrre (“capitalista”). Ciò conduce all’affermazione di una sorta di “naturalismo” che pretende di identificare – tra l’altro – il soggetto (in effetti contingente, storicamente determinato) con una presunta “natura umana”, al fine di mantenere aperta una dimensione “antropocentricamente” postbiologica» (p. 65).

Da parte sua Caronia manifesta contrarietà alla nostalgia umanistica contro l’avanzata postumana innanzitutto perché l’ibridazione dell’umano con l’artificiale è ineludibile ed è su questa realtà che si è strutturato l’immaginario del cyborg. «L’ibridazione con determinate tecnologie è infatti concretamente percepibile come una delle modalità di articolazione di pratiche di assoggettamento della vita degli esseri umani alle logiche della globalizzazione economica. Il “cyborg postfordista” rappresenta al meglio […] un processo di ricombinazione/ ricomposizione di una forza lavoro contraddistinta da frammentazione e da una esistenza divisa e dispersa ma comunque poi connessa e resa comunicabile anche e soprattutto sul piano della “virtualità”, ricollocata, sotto tale veste, all’interno dell’odierno processo di valorizzazione capitalista» (p. 67).

Da parte sua Caronia manifesta contrarietà alla nostalgia umanistica contro l’avanzata postumana innanzitutto perché l’ibridazione dell’umano con l’artificiale è ineludibile ed è su questa realtà che si è strutturato l’immaginario del cyborg. «L’ibridazione con determinate tecnologie è infatti concretamente percepibile come una delle modalità di articolazione di pratiche di assoggettamento della vita degli esseri umani alle logiche della globalizzazione economica. Il “cyborg postfordista” rappresenta al meglio […] un processo di ricombinazione/ ricomposizione di una forza lavoro contraddistinta da frammentazione e da una esistenza divisa e dispersa ma comunque poi connessa e resa comunicabile anche e soprattutto sul piano della “virtualità”, ricollocata, sotto tale veste, all’interno dell’odierno processo di valorizzazione capitalista» (p. 67).

Secondo Fadini occorre pertanto insistere sulla base materiale del discorso del postumano alla luce del suo legame con le trasformazioni delle relazioni sociali.

Amos Bianchi (“Chi sono io? Soggettività nella società dell’accountability”) si sofferma sui social media individuati come elemento costitutivo del mondo occidentale e sulla nozione di “quantified self”, definita da Melanie Swan (The Quantified Self) come «individuo proattivamente impegnato in ogni quantificazione possibile di se stesso» (p. 74). Il quantified self, tuttavia, segnala Bianchi, è da intendersi come passaggio verso la costruzione del “self futuro”. Gli “entusiasti digitali” si esaltano di fronte alla prospettiva che «alla base sia dei social media sia del quantified self, vi è un soggetto contemporaneo impegnato a offrire se stesso alla macchina digitale, in forma di parametri numerici, immagini, testi o qualsivoglia altra modalità di espressione» (p. 75). Bianchi intende, invece, definire con “accountability digitale” quel processo di soggettivazione contemporaneo che diffonde se stesso nelle reti, mostrandone il potere e la pervasività di delineare «una nuova descrizione della società, alternativa alle società disciplinari e di controllo, che si intende definire società dell’accountability» (pp. 75-76). Dunque, lo studioso analizza le differenze tra “accountability tradizionale” ed “accountability digitale”, evidenziando come in questo ultimo caso, riprendendo Foucault, sia possibile delineare un’analisi critica che mostri come «essa trovi la propria genealogia nella confluenza, non dialettica ma semplicemente storica, di due processi immanenti al mondo occidentale: il discorso del padrone e il potere pastorale» (p. 78).

Alle trasformazioni del sistema educativo è dedicato l’intervento di Patrizia Moschella (“Genealogia e università. Profezie, scenario e utopie”) che mette al centro della sua analisi l’università. A partire da Nietzsche e Foucault, la studiosa adotta un approccio gnoseologico alla ricerca di una «“griglia di intelligibilità” applicabile alla lettura del contemporaneo e, in particolare, dell’università europea: nuovo soggetto nato con la riforma, assai controversa, nota come Bologna Declaration che sanciva nel 1999 la creazione della EHEA – European Higher Education Area» (p. 87). Moschella riflette su come il sistema educativo sia ormai divenuto parte integrante del mondo delle imprese e l’importanza di tale trasformazione è evidenziata sin dalla prefazione che apre il volume: «Entro una dimensione capitalista tradizionale, educare – almeno le élite – alla creatività e alla libertà serviva a generare quella mobilità dell’intelligenza senza la quale la distruzione creativa di cui parla Schumpeter non può aver luogo. In un contesto neoliberale, ove vige l’estensione generalizzata dell’accountability, si assiste invece all’estensione di una forma di dominio che passa attraverso un modellamento dell’immaginario la cui funzione precipua consiste nel rendere impossibile l’insorgenza di un pensiero critico» (p. 10).

L’integrazione dell’individuo nelle reti tenco-sociali è al centro delle riflessioni di Siegfried Zielinski (“Essere offline ed esistere online”). Lo studioso ricorda come la maggior parte dei dati personali custoditi nei device computerizzati siano a disposizione dei possessori di quei device e come tali applicazioni organizzino le vite degli individui. Secondo Zielinski le persone integrate nelle reti tecno-sociali sono individui solitari e connessi, individui alla ricerca di legami più forti rispetto a quelli di rete che il sistema definisce “amici”. Ma, sostiene lo studioso, quando «l’amicizia inizia a essere descritta come un dato statistico, i campanelli d’allarme dovrebbero ben attivarsi» (p. 101). Ragionando su tali questioni, lo Zielinski elabora un Manifesto “Contro la psychopathia medialis” ancora in via di definizione. Riportiamo di seguito i punti 18 e 19 che, nel dicembre 2010, chiudevano il Manifesto. «18. Essere permanentemente connessi e perpetuamente collegati affatica con rapidità la mente e il corpo […] Questo stato può essere paragonato a un paradiso artificiale prolungato, l’estensione del tempo che le droghe sole possono indurre ma le macchine solo simulare. “Il lungo ora” è un progetto osceno che è stato sviluppato da ingegneri e programmatori che vogliono giocare a essere dio» (p. 105). «19. Per evitare un’esistenza che è troppo alla ricerca del tempo e quindi paranoica, e per evitare all’opposto di non tener conto del tempo pensando di essere a casa sugli anelli di Saturno, in compagnia della malinconia e dell’amarezza, è principio utile praticare una divisione consapevole. Lavoriamo, organizziamo, pubblichiamo e divertiamoci nelle reti. Entusiasmiamoci, meditiamo, godiamo, crediamo, e coltiviamo la fiducia in situazioni separate, autonome, ciascuno per sé e talvolta con altri individui. Questo equivale a un equilibrismo: in una singola vita dobbiamo imparare a esistere online ed essere offline. Se non riusciamo in questo, diverremo mere appendici del mondo che abbiamo creato, le sue mere funzioni tecniche. Non dovremmo consentire che la cibernetica, la scienza del controllo e predicibilità ottimali, ottenga questo trionfo» (p. 105).

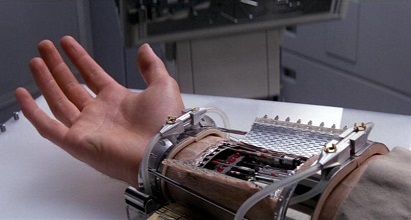

L’intervento del gruppo Ippolita (“Junkie cyborg”) ricorda come nonostante i cyborg popolino da tempo l’immaginario fantascientifico, la loro nascita si sia data in ambito medicale. Nel lontano 1960, in piena “urgenza spaziale”, M. E. Clynes e N. S. Kline (Cyborgs and Space) sostengono che «Alterare le funzioni del corpo umano per adattarlo all’ambiente extraterrestre sarebbe più logico che fornirgli un ambiente terrestre nello spazio» (p. 109). Si pensa pertanto di ricorrere a sostanze chimiche per superare la paura dello spazio profondo, per lenire l’angoscia della solitudine, per regolare il battito cardiaco e la temperatura corporea ecc. Gli anni ’60 e ’70 sono segnati dalla chimica tanto nell’ambito della psichedelia e dell’espansione delle coscienze, quanto nell’invasione farmacologica della vita quotidiana. Nello stesso periodo la tecnologia elettromeccanica invade l’ambito civile e di fronte a tali cambiamenti al cyborg chimico non resta che ritagliarsi qualche spazio di nicchia. Caronia sostiene che il sopravvento del cyborg elettromeccanico sul cyborg chimico si deve al fatto che l’idea «di una collaborazione intima, di una combinazione fra organico e inorganico è per certi versi figlia della prossimità con la macchina che si realizza nell’industria capitalistica, con la subordinazione del lavoratore ai ritmi e alle esigenze del macchinario introdotta dalla nuova organizzazione tayloristica del lavoro» (p. 111). L’ibridazione uomo-macchina, secondo Caronia, diviene però possibile con la comparsa delle tecnologie informatiche e digitali in quanto decisamente più duttili rispetto a quelle elettromeccaniche.

«Ed eccoci tornati ai giorni nostri. Il richiamo a una rinnovata attenzione per il corpo ci trova d’accordo. Ma quale corpo? Chi lo gestisce, questo corpo meticcio, e come? Non possiamo accontentarci di riflessioni profonde ma tutto sommato astratte, e un poco nostalgiche dell’epoca in cui tutto era più chiaro, chi erano gli sfruttati e chi gli sfruttatori. Soprattutto, il tecnoentusiasmo di fondo nei confronti delle “leggere” tecnologie informatiche rappresenta per noi una resa di fronte ai nuovi Padroni Digitali, una sorta di servitù volontaria. Vogliamo andare a scoprire dove stanno questi nostri corpi cyborg, come si costruiscono, come si relazionano fra loro. Ci piace pensare che l’informatica del dominio non sia l’unica via: è possibile un’informatica conviviale, ma teoria e pratica non si possono scindere, come se esistessero separatamente. L’autonomia nei confronti degli strumenti comincia dalla conoscenza degli strumenti stessi, mettendoci le mani sopra, e non solo quelle» (p. 111).

Rispetto ai decenni precedenti, negli ultimi tempi l’immaginario cyborg sembra essersi affievolito e ciò, secondo Federica Timeto (“Uno è troppo poco, ma due sono troppi. Ovvero il cyborg come non rappresentazione”), pare in buona parte dovuto al fatto che i media digitali sembrano proporre la virtualità come dimensione del reale. Secondo la studiosa, l’ambiente mediale contemporaneo è talmente ubiquo da mettere seriamente in discussione l’autonomia dei soggetti agenti ed il sistema di rappresentazione che li descrive. «Nei tecnospazi, sia la visione organicistica che quella meccanicistica del corpo si rivelano inadeguate, e soltanto un approccio performativo può adeguatamente rendere conto delle continue riconversioni, e dunque dell’apertura e del dinamismo, di corpi la cui forma attuale non esaurisce il loro divenire, la loro capacità di essere sempre altrimenti» (p. 121). L’informazione contemporanea modulata attraverso reti sia materiali che cognitive, impone, secondo Timeto, il recupero della teoria del cyborg come configurazione che incarna le condizioni di esistenza contemporanee nell’ambiente mediale e la costruzione ibrida della realtà tecnosociale.

La prima idea di cyborg si sviluppa attorno al paradigma cognitivista-rappresentazionale che immagina la mente come essenza racchiusa dentro un corpo, dunque, il cyborg come cervello racchiuso in un ambiente. «In questo tipo di immaginazione, l’intelligenza artificiale è una precondizione del funzionamento delle componenti della macchina. Pertanto, essa può esistere in un vuoto, disincarnata e inscatolata: l’idea di replicazione dell’essere umano, della sua intelligenza, nella macchina presuppone infatti un’umanità “purificata”, e vede l’ibrido solo come mistione di due realtà pure, ognuna astratta dai suoi posizionamenti multipli» (p. 125). Non è “tecnologizzando la biologia” o “biologizzando la tecnologia” che si supera il dualismo tra vita artificiale e biologica; «l’interfaccia non è ciò che separa, ma esattamente ciò che fa accadere, liberando delle “capacità” piuttosto che mettendole in pericolo» (pp. 125-126).

«Laddove Caronia distingue ancora fra l’interrogativo epistemologico posto dall’androide, riguardante la conoscenza delle differenze fra due esseri di natura diversa, e quello ontologico del cyborg, che invece ci costringe a ripensare la natura stessa e la definizione dell’uomo a partire dal suo rapporto con la macchina, la mediazione radicale del cyborg, la sua realtà sempre situata, mostra come l’ontologia cyborg non possa essere scissa da un’epistemologia – e dalle implicazioni etiche di una simile epistemologia – che, avendo fatto a meno della totalità del soggetto e dell’oggetto della conoscenza, riparta dall’assunzione responsabile dei propri modi di essere e di vedere. Come scrive Kember, il cyborg contamina “la nozione di autonomia come ontologia, epistemologia ed etica del sé nella cultura tecnoscientifica” inserendosi in una sorta di “controtradizione” teorica in cui l’epistemologia si riconosce come già ontologica e viceversa. I corpi cyborg, però, vivono una condizione paradossale: quanto più eccedono ogni stabile identificazione, tanto più le dinamiche di produzione e riproduzione del tecnobiopotere li sottopongono a forme di controllo e contenimento che ne regolano i confini, capitalizzandone e codificandone le “capacità”. Per la genealogia “mostruosa” che lo lega allo spettacolo, all’esibizione, a una prodigiosità spaventosa e visibile, il cyborg è stato spesso oggetto di identificazione da parte di potenti macchine rappresentazionali, come gli apparati informatici o biotecnologici. Ma come il mostro, “processo senza un oggetto stabile” che letteralmente non può “togliersi di mezzo”, il cyborg non sta fermo, non è “forma”: informe, amorfo, non conforme, difforme, sia linguisticamente che visivamente, il cyborg non è confinabile dentro precise linee di contorno, anzi, è esattamente ciò che emerge dal loro cedimento. Né cosa né rappresentazione, dunque, il cyborg è piuttosto una figurazione, termine che nella teoria harawaiana indica “un’immagine performativa che può essere abitata”, e che pur non rifiutando la visualità, trasforma le relazioni di corrispondenza (rappresentazionali) in relazioni di coimplicazione (performative), mostrando come le configurazioni del mondo siano modi di vedere e conoscere mai innocenti o trasparenti, ma sempre materialmente situati» (pp. 130-131).

«Laddove Caronia distingue ancora fra l’interrogativo epistemologico posto dall’androide, riguardante la conoscenza delle differenze fra due esseri di natura diversa, e quello ontologico del cyborg, che invece ci costringe a ripensare la natura stessa e la definizione dell’uomo a partire dal suo rapporto con la macchina, la mediazione radicale del cyborg, la sua realtà sempre situata, mostra come l’ontologia cyborg non possa essere scissa da un’epistemologia – e dalle implicazioni etiche di una simile epistemologia – che, avendo fatto a meno della totalità del soggetto e dell’oggetto della conoscenza, riparta dall’assunzione responsabile dei propri modi di essere e di vedere. Come scrive Kember, il cyborg contamina “la nozione di autonomia come ontologia, epistemologia ed etica del sé nella cultura tecnoscientifica” inserendosi in una sorta di “controtradizione” teorica in cui l’epistemologia si riconosce come già ontologica e viceversa. I corpi cyborg, però, vivono una condizione paradossale: quanto più eccedono ogni stabile identificazione, tanto più le dinamiche di produzione e riproduzione del tecnobiopotere li sottopongono a forme di controllo e contenimento che ne regolano i confini, capitalizzandone e codificandone le “capacità”. Per la genealogia “mostruosa” che lo lega allo spettacolo, all’esibizione, a una prodigiosità spaventosa e visibile, il cyborg è stato spesso oggetto di identificazione da parte di potenti macchine rappresentazionali, come gli apparati informatici o biotecnologici. Ma come il mostro, “processo senza un oggetto stabile” che letteralmente non può “togliersi di mezzo”, il cyborg non sta fermo, non è “forma”: informe, amorfo, non conforme, difforme, sia linguisticamente che visivamente, il cyborg non è confinabile dentro precise linee di contorno, anzi, è esattamente ciò che emerge dal loro cedimento. Né cosa né rappresentazione, dunque, il cyborg è piuttosto una figurazione, termine che nella teoria harawaiana indica “un’immagine performativa che può essere abitata”, e che pur non rifiutando la visualità, trasforma le relazioni di corrispondenza (rappresentazionali) in relazioni di coimplicazione (performative), mostrando come le configurazioni del mondo siano modi di vedere e conoscere mai innocenti o trasparenti, ma sempre materialmente situati» (pp. 130-131).

Secondo Marina Naestrutti e Claudio Tondo (“Tra umano e postumano. Cyborg e forme di vita emergenti”), nonostante la tecnologia venga spesso percepita come rischio da controllare o come destino inevitabile per un’umanità obsoleta, esiste anche un approccio teorico, pur vario e contraddittorio, che considera la tecnica come elemento connaturato all’attività umana ed animale. Secondo tale impostazione è proprio grazie alla tecnica che la specie umana si evolve dal punto di vista fisico, cognitivo e morale. Il «divenire-cyborg dell’umano, se da un lato si pone in continuità […] con la specie umana che si modifica da millenni attraverso l’educazione, l’acquisizione di nuovi tratti culturali e le pratiche corporee estetiche, sportive, religiose, simboliche, dall’altro pone il problema degli esiti del processo di ibridazione» (p. 136).

Un approccio al postumano che lo vede come risultato di una transizione che sostituisce l’evoluzione artificiale alla evoluzione naturale, si fonda su una visione basata sulla semplice sostituzione del corpo con la macchina, dunque si pone in continuità con un approccio antropocentrico disinteressato all’ibridazione. «Se negli ultimi decenni del Novecento il cyborg si configurava – almeno nella lettura fornita da Caronia – come “cyborg postfordista”, e dunque come simbolo di nuove forme di asservimento che infrangevano le barriere tra tempo di lavoro e tempo di vita, ora, all’inizio del nuovo millennio, è la vitalità stessa nella sua dimensione somatica e molecolare a essere oggetto di interventi biotecnolgici e, più in generale, a essere incorporata nelle dinamiche bioeconomiche. Il corpo e le sue parti (organi, tessuti, cellule, sequenze di DNA) sono – e non in senso metaforico – un’essenziale fonte per l’estrazione “del valore latente nei processi biologici, un valore che è contemporaneamente quello della salute e quello della crescita economica”» (p. 138).

Donna Haraway scrive, a metà anni ’80, nel suo A Cyborg Manifesto, che i cyborg possono scardinare quelle categorie tradizionali antropocentriche che hanno legittimato diverse forme di dominio: «la fascinazione per il cyborg deriva dalla sua ontologia mista, multipla, dinamica e nomade, dalla possibilità di definire, nelle pratiche materiali di liberazione così come nel lavoro della fantasia, identità e processi di soggettivazione mobili, irrobustiti dalle contaminazioni a diversi livelli con ogni forma di alterità animale e macchinica. La soggettività postumana richiede, contro Descartes, il superamento dell’antropocentrismo e una rivalutazione del pensiero spinoziano come sfondo filosofico di riferimento. Saranno forme di vita ispirate al cyborg e alla relazionalità con altri “compagni di specie”, sostiene Haraway, a indicare all’umano “una via di uscita dal labirinto di dualismi” in cui si è perso» (pp. 139-140).

Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline, nel loro Cyborg and Space del 1960, segnalano come da sempre l’evoluzione dell’umanità si basi sull’adattamento graduale del corpo umano alle condizioni ambientali, dunque, ricorrendo ad alterazioni biochimiche, fisiologiche ed elettroniche, è possibile accelerare il processo di adattamento del corpo umano: «si tratta di completare l’essere umano per consentirgli di esistere come uomo, senza cambiare “la sua natura umana che si è evoluta fino a qui”» (p. 142). Al di là dei viaggi spaziali, l’umanità si è sempre data l’obiettivo di rendere più ospitale la vita sulla terra; «il cyborg scientifico non è solo un’ipotesi futura per astronauti, è una realtà concreta che già abita il nostro presente. Fino a ora, le tecnologie hanno avuto lo scopo primario di trasformare l’ambiente, di costruire sfere di abitabilità. Con il cyborg, tuttavia, ciò che richiede attività di trasformazione e miglioramento è l’umano stesso, nella sua dimensione somatica così come in quella psichica» (pp. 143-144). Secondo Naestrutti e Tondo, il fatto che l’immaginario cyborg sia modellato su figure fantascientifiche contribuisce ad impedire di riconoscere il “processo di cyborgizzazione diffuso” (si pensi all’ottimizzazione e potenziamento sportivo o alla gestione della malattia). Secondo alcuni studiosi «il cyborg non rappresenterebbe il “marchio” della postumanità presente e futura, non incarnerebbe una discontinuità forte che reinventa radicalmente l’umano conducendolo oltre la sua attuale condizione; al contrario, il cyborg ci collocherebbe in una prospettiva dalla quale osservare le forme di vita emergenti (inimmaginabili senza la presenza di pratiche tecnologiche) alla luce di un’originale riscrittura della nostra storia profonda» (pp. 148-149).

Se quella attuale può dirsi un’epoca in cui l’immaginario si sostituisce al reale (immagini di esperienze al posto di esperienze), allora secondo Antonio Lucci (“Corpi postumani, mondi postumi. Le distopie morbide di Michel Houellebecq”) le opere letterarie di Michel Houellebecq si pongono del tutto in linea con i tempi contemporanei; i turisti che popolano il romanzo Piattaforma (2001), ad esempio, sembrano più interessati a provare cose diverse che a conoscerle. Preso atto che nelle diverse opere dello scrittore si ravvisano alcune costanti come una concezione materialistica del piacere e nichilista dell’esistenza, l’analisi delle patologie della società e l’ossessione per il tempo che passa, Lucci si concentra soprattutto sul romanzo Sottomissione (2015). L’opera descrive la cronistoria politica in una società “post-storica”, ovvero in una società per certi versi postumana, in quanto avrebbe abdicato a «tutte quelle passioni “costruttive di avvenire” che in precedenza avevano portato alle grandi conquiste dell’umanità sul piano sovraindividuale, politico e sociale» (p. 160). Il romanziere, continua Lucci, rovesciando per certi versi l’aspirazione di Kojève, di metà anni ‘40, alla creazione di un “impero latino” basato su basi culturali, religiose, storiche e sociali comuni, immagina che, una volta morte le passioni politiche, la società si trovi in balia di forze conservatrici legate al fondamentalismo religioso. In un Occidente immobilizzato nella sua incapacità di “costruire futuro”, «è solo la violenza di una religione storica che può cambiare le sorti della politica» (p. 161). Al posto dell’impero latino di Kojève, Houellebecq prospetta «un impero islamico, su basi latine e con strutture politiche e impianto burocratico ereditato dalla modernità occidentale» (p. 161). La “post-storia” diviene “post-politica” messa in scena da «il ritratto di una società che si è sottomessa volontariamente a chi le indica una direzione qualsiasi, piuttosto che continuare a vagare nell’anomia e nel nichilismo in cui è sboccato il cammino storico dell’umanità occidentale» (p. 162). L’essere prospettato dal romanziere è davvero lontano parente di quello che è stato definito “umano” lungo il corso di tutta la storia della cultura e per certi versi può dirsi davvero “postumano”.

Analizzando invece le peculiarità della cultura telematica che vede l’utente potenzialmente sempre collegato alla rete globale, Roy Ascott (“C’è amore nell’abbraccio telematico”) si chiede quale sia il suo contenuto. L’odierna facilità di passaggio dal reale al virtuale genera confusione culturale, valoriale ed identitaria. «La questione del contenuto nell’arte planetaria di questa cultura telematica emergente è quindi la questione dei valori, espressi come ipotesi transitorie, piuttosto che come finalità, testati nell’immateriale […] Il processo telematico, come la tecnologia che esso incarna, è il prodotto di un desiderio umano profondo di trascendenza: essere fuori dal corpo, dalla mente, oltre il linguaggio. Lo spazio virtuale e lo spazio di dati costituiscono il dominio, in precedenza fornito dal mito e dalla religione, ove la fantasia, il desiderio e la volontà sono in grado di riattivare le forze dello spazio, del tempo, e della materia nella battaglia per una nuova realtà» (pp. 177-178).

Analizzando invece le peculiarità della cultura telematica che vede l’utente potenzialmente sempre collegato alla rete globale, Roy Ascott (“C’è amore nell’abbraccio telematico”) si chiede quale sia il suo contenuto. L’odierna facilità di passaggio dal reale al virtuale genera confusione culturale, valoriale ed identitaria. «La questione del contenuto nell’arte planetaria di questa cultura telematica emergente è quindi la questione dei valori, espressi come ipotesi transitorie, piuttosto che come finalità, testati nell’immateriale […] Il processo telematico, come la tecnologia che esso incarna, è il prodotto di un desiderio umano profondo di trascendenza: essere fuori dal corpo, dalla mente, oltre il linguaggio. Lo spazio virtuale e lo spazio di dati costituiscono il dominio, in precedenza fornito dal mito e dalla religione, ove la fantasia, il desiderio e la volontà sono in grado di riattivare le forze dello spazio, del tempo, e della materia nella battaglia per una nuova realtà» (pp. 177-178).

Pierluigi Cappucci (“La specie dei simboli”), nell’indicare nella capacità simbolica la ragione principale dell’evoluzione della specie umana, sottolinea come ciò rappresenti tanto un orizzonte a cui gli umani tendono, quanto una sorta di limitazione. La capacità simbolica ha permesso agli umani di conoscere e gestire l’ambiente ed allo stesso tempo di stabilire una sorta di “distanza di sicurezza” dal mondo fisico. Sempre grazie al simbolico gli esseri umani hanno «creato una conoscenza condivisa separata dalla sostanza della realtà fenomenica. Hanno creato un laboratorio in cui, attraverso l’elaborazione di modelli simbolici, è possibile sperimentare delle ipotesi e simulare il loro impatto sul mondo, dando origine a una progettualità in grado di produrre artefatti e dispositivi di crescente complessità. Sul simbolico si fondano l’astrazione, le ipotesi, la coscienza, l’immaginazione, lo scambio e la condivisione delle conoscenze, grazie al simbolico le dimensioni del passato e del futuro nascono e divengono oggetto di narrazione. Mediante i simboli le conoscenze, le esperienze e i valori vengono raccolti, discussi e trasmessi» (pp. 182-183).

Dunque, sul simbolico si fonda la capacità cooperativa della specie umana e l’incremento della velocità dell’evoluzione culturale e dell’informazione. Analoga accelerazione, sottolinea Cappucci, si è data nella diffusione dei media e delle immagini. Oggi tutti sono «raccoglitori, modificatori, divulgatori e condivisori di informazioni» (p. 186).

La comunicazione interattiva non è, continua lo studioso, una conquista contemporanea ma è una costante umana e, più in generale, degli organismi viventi, visto che ogni essere vivente interagisce, da sempre, con l’ambiente in cui vive. «Prima delle immagini e della scrittura la comunicazione simbolica, fondata sull’indicalità e sull’oralità, è stata principalmente diretta e interattiva. Con la comparsa delle immagini, circa 40 mila anni fa, e con l’invenzione della scrittura, 5 mila anni fa, gli umani hanno sistematicamente registrato, in forme non interattive e mediate, le loro conoscenze al di fuori del corpo. Dunque, l’eccezione è la comunicazione non interattiva e mediata, comparsa molto più tardi nell’evoluzione umana» (p. 186). La comunicazione mediata non interattiva espande il potere dei simboli al di là della presenza fisica, tanto che la conoscenza umana in buona parte si fonda su essa (libri, foto, tv, cinema…) ma, visto che la comunicazione interattiva risulta fondamentale, sono stati creati sia surrogati di interattività (come la presenza del pubblico nelle trasmissioni televisive) che tecnologie che permettono l’interattività.

Attraverso l’acquisizione simbolica, continua Cappucci, gli esseri umani «hanno sviluppato l’interiorità, l’introspezione, la consapevolezza di sé, creando le condizioni per superare i vincoli fisici dell’hic et nunc, generando dei mondi paralleli e inventandosi delle narrazioni da cui sono originati i riti, le mitologie e le religioni […] Di fatto viviamo nel futuro, una parte rilevante dei nostri pensieri, progetti, delle nostre azioni, attività, idee, è rivolta al futuro» (p. 187). Ciò dimostra come gli esseri umani siano consapevoli del tempo e di come tentino di governarlo. Oltre a tentare di agire sul tempo, dunque sul futuro, gli esseri umani hanno esteso la loro esistenza ad una Seconda Vita. «Attraverso i media e i new media questa vita simbolica è passata da una ristretta dimensione sociale locale a un habitat planetario, facendosi mondo: una Natura Seconda a cui dedichiamo sempre più tempo. Proviamo a sommare il tempo che in un giorno passiamo a parlare, a telefonare, a scrivere, a usare il computer, a essere sui social network, a leggere, ad andare al cinema, a spettacoli teatrali, a mostre d’arte, a eventi culturali, a presentazioni e concerti, a guardare la televisione, i graffiti, i segnali, le indicazioni, le insegne luminose, gli striscioni, i cruscotti, gli schermi, i supporti…» (p. 188). Il futuro potrebbe rendere più naturale l’interazione del corpo e dei sensi con simulazioni più sofisticate. «È sempre più dentro a questa Natura Seconda, estesa e complessa, scaturita dal simbolico e potenziata dai media, dentro a questi habitat simbolici capaci di allontanare i malanni, le delusioni, la noia, il dolore, le asprezze del reale e persino la morte, che noi oggi viviamo e vivremo in futuro. Da quando l’umanità utilizza la comunicazione simbolica l’ambiente è divenuto un ibrido in cui il reale e il virtuale si compenetrano e convivono, uno spazio che può essere vissuto sia fisicamente che simbolicamente» (p. 189).

La dimensione simbolica, continua Cappucci, «è un universo in continua espansione e ristrutturazione. Questo universo della simulazione può confondersi col mondo reale fino a sostituirlo del tutto. Gli artefatti e le macchine che gli umani hanno inventato scaturiscono dall’impiego dell’intelligenza simbolica e spesso, come nel caso dell’Intelligenza Artificiale, derivano dal tentativo di simularla o di emularla. Ciò che gli umani chiamano “tecnologia” è il loro destino, la loro peculiarità, la loro attitudine» (pp. 190-191). Le tecnologie ormai fanno parte della biologia umana e sembra si sia ormai prossimi ad «assistere a un’estensione del concetto di vita anche oltre l’organico. Non è una cosa nuova, fin dall’antichità l’umanità ha cercato di simulare o emulare il vivente e ricreare la vita, costruendo entità similviventi, simulacri della vita umana e animale, per partecipare al mito della creazione: dal Talos greco al Golem ebraico, agli automi medievali, rinascimentali e settecenteschi, al Frankenstein ottocentesco, fino ai robot novecenteschi, agli androidi, ai Cyborg e ai replicanti di molta letteratura, ai sofisticati robot sociali e industriali contemporanei, alle macchine che sono su Marte» (p. 191). Ci si avvia così alla Terza Vita, cioè a forme di vita derivate dagli organismi creati dalla cultura umana. «Grazie alla dimensione simbolica gli umani hanno sviluppato un’ampia varietà di estensioni della mente, dei sensi e del corpo, che si sono evoluti in organismi/entità, organici, inorganici e ibridi sempre più complessi e autonomi, che potrebbero essere definiti in una certa misura come viventi» (p. 192).

Se l’evoluzione naturale è priva di finalità e si fonda sul presente, l’essere umano ha la tendenza a proiettarsi sul futuro. «L’ipertrofia della dimensione simbolica ha dato origine a un enorme numero di varianti, appartenenze, religioni, credenze, valori, a delle pseudospecie che perseguono finalità diverse e contrastanti. L’evoluzione culturale rende la specie umana un membro anomalo del Pianeta, l’ultimo ramo rimasto del genere Homo, conquistatore di ogni ambiente, oggi sfruttatore di un’unica immensa nicchia ecologica di cui sta dissipando, intensivamente, le risorse. Non sarà così per sempre» (p. 192). Potrebbe essere che tale ipertrofia simbolica porti alla fine della specie umana: «la sua magnificenza culturale la causa della sua estinzione. La sua biologia e buona parte dei suoi oggetti, dispositivi e artefatti nel volgere delle ere geologiche saranno riassorbite in fretta dalla biologia del Pianeta. Alla breve parabola umana sopravviverà, forse, una parte della sua cultura: le forme di vita che ha creato da sé, la sua vera eredità, il suo genio» (192-193).

Gabriela Galati (“Significante fluttuante, inconscio tecnologico e soggetto digitale”) delinea il rapporto tra il digitale ed il materiale, tra quello che viene definito “significato fluttuante” e l’“inconscio tecnologico”. Riprendendo Charles S. Peirce, la studiosa parte dall’idea che vi sia una componente del segno che non significa ed una dimensione non simbolica del mondo intraducibile in linguaggio. È dunque a coprire questa assenza che viene in aiuto il “significato fluttuante”.

Walter Benjamin, riprendendo Freud nell’intendere le innovazioni tecnologiche come protesi sviluppate dall’umanità, sostiene che la fotografia “allargando il potere della vista”, crea un “inconscio ottico” del tutto simile all’inconscio del soggetto «perché evidenzia un nucleo, in questo caso nelle capacità dell’occhio, che non è accessibile al soggetto» (p. 196). Se la teorizzazione di Freud dell’inconscio può essere vista come avvio del processo di sgretolamento del “soggetto umano liberale”, analogamente l’inconscio ottico può rappresentare quella parte della vista sconosciuta all’occhio nudo. È su tale linea che Caronia introduce l’idea di “inconscio digitale”.

Galati ricorda anche come lo studioso John Johnston (The Allure of the Machinic) dimostri il ruolo fondamentale della teoria cibernetica nella teorizzazione di Jacques Lacan relativa ai tre registri dell’Io (simbolico, immaginario, reale). «Così le basi per la teorizzazione, da un lato, di un inconscio ottico, e più tardi di un inconscio tecnologico, erano già state stabilite nel 1925 da Freud e nel 1955 da Lacan. Inoltre, come è stato dimostrato, anche Derrida aveva già scritto nel 1967 circa la concettualizzazione dell’apparato psichico come macchina in termini di metafora: una metafora non necessaria, ma comunque una metafora. Così, in un certo modo, tutta la confusione e la successiva discussione su l’attribuzione di “human agency” alle macchine avrebbe potuto essere evitata, come dimostra Katherine Hayles. Hayles illustra che non solo Lacan, ma anche in seguito Deleuze e Guattari, hanno concepito la cognizione umana e la psicologia come intrecciate con processi macchinici» (p. 198).

Galati, con l’avvento dei nuovi media, giunge ad ipotizzare la nascita di un “soggetto digitale”, un soggetto “incarnato nel digitale”. «In questo senso, se si accetta seguendo Deleuze che il soggetto è costituito dal “punto di vista” e dalla costruzione della sua dimora e considerando che nel cyberspazio non esiste un punto di vista, perché non c’è un vero spazio, allora l’inconscio tecnologico può essere assimilato a un campo di immanenza in cui il senso circola attraverso il significante fluttuante: il significante fluttuante è il sito, il luogo, che costituisce ogni volta un diverso punto di vista per la configurazione del soggetto digitale» (p. 205).

Galati, con l’avvento dei nuovi media, giunge ad ipotizzare la nascita di un “soggetto digitale”, un soggetto “incarnato nel digitale”. «In questo senso, se si accetta seguendo Deleuze che il soggetto è costituito dal “punto di vista” e dalla costruzione della sua dimora e considerando che nel cyberspazio non esiste un punto di vista, perché non c’è un vero spazio, allora l’inconscio tecnologico può essere assimilato a un campo di immanenza in cui il senso circola attraverso il significante fluttuante: il significante fluttuante è il sito, il luogo, che costituisce ogni volta un diverso punto di vista per la configurazione del soggetto digitale» (p. 205).

Lo stesso termine “cyberspazio” può essere inteso come esempio di “significato fluttuante”; Galati ricorda come la stessa definizione proposta in un primo tempo da William Gibson (Neuromante) sia poi stata svuotata di significato dallo stesso scrittore, giunto a confessare di aver scelto il termine soltanto in quanto suggestivo. «Naturalmente, Gibson intende che ciò che gli piaceva era come suonava la parola non essendo sicuro di cosa significasse; tuttavia […] il cyberspazio è strettamente legato al significante fluttuante» (p. 207). Anche se lo spazio del computer viene percepito come omogeneo e continuo, è in realtà dato da un aggregato di oggetti nel “vuoto”. Il computer è privo di uno spazio nel senso di medium. Galati propone di sostituire il termine cyberspazio con “spazio elettronico” al fine di indicare «una sorta di luogo, di spazio pubblico in cui la prossimità è spesso concettuale, o psicologica, sempre mediata, e non necessariamente, anzi di rado, fisica. Ci sono luoghi digitali che sono rappresentativi, come i videogiochi, come l’agonizzante Second Life, come gli ambienti di realtà virtuale; ci sono altri, non meno simbolicamente carichi, dove interazione, incontro, dimensioni sociali si evolvono, e tuttavia non possono essere riconosciuti come rappresentazioni di qualsiasi realtà “fisica”» (p. 208).

Si hanno luoghi digitali rappresentativi (es. i videogiochi) ed altri luoghi digitali ove «interazione, incontro, dimensioni sociali si evolvono, e tuttavia non possono essere riconosciuti come rappresentazioni di qualsiasi realtà “fisica”. Tra questi, si possono trovare, naturalmente, tutti i social network, chat, molte applicazioni, e simili. Questi spazi elettronici funzionano infatti come luoghi di agency e di generazione di senso nella stessa misura di una agorà fisica. In questo senso, si propone che l’inconscio tecnologico funziona come un piano d’immanenza in cui il significato è generato e diffuso» (p. 208). «Se l’inconscio tecnologico è il piano di immanenza, qual è quindi il legame tra l’inconscio tecnologico come piano di immanenza e il significante fluttuante? Nel piano d’immanenza, il significante fluttuante ha il ruolo di costruire un punto di vista […] Il punto di vista è un punto di vista in una variazione, in un cambiamento, in una metamorfosi, ma non cambia con il soggetto: è il soggetto che deve venire al punto di vista. Questo è il fondamento del prospettivismo, e più in particolare della prospettiva barocca» (p. 209). Nell’inconscio tecnologico «il punto di vista deve essere costruito dal significante fluttuante per la costituzione di un soggetto (digitale)» (p. 210). Dunque, secondo la studiosa, occorre chiedersi quale tipo di soggettività, di soggetto digitale, possa derivare da tali tipi di interazioni. «È attraverso la generazione di questi diversi punti di vista che il senso può essere generato, può circolare, nell’inconscio tecnologico/piano d’immanenza, che, è importante non dimenticare, funziona indipendentemente dalla volontà del soggetto, proprio come la dimensione simbolica dell’inconscio lacaniano. In questo caso, il significante fluttuante non deve essere erroneamente considerato come immagine, o come una sorta di miraggio. Il soggetto non sta proiettando in esso alcun desiderio, ma egli effettivamente vi abita, occupandolo, perché solo un soggetto può fare del punto di vista la sua dimora» (p. 212).

Simone Guidi (“Virtuale, téchne, natura. Da Aristotele a Lévy, con Antonio Caronia”) inizia col sottolineare che se il digitale è virtuale, quest’ultimo non si esaurisce di certo nel digitale ma riguarda un campo ben più ampio. Thomas Maldonado (Reale e virtuale) contrappone il virtuale al reale ed al naturale, lo indica come sua rappresentazione illusoria. Si tratta di una realtà ma di carattere artificiale, illusorio. Caronia (Archeologia del virtuale) contesta tale opposizione tra reale e virtuale ed insiste sulla realtà del virtuale, proponendo un’estensione del concetto di realtà anche ai mondi sintetici ed artificiali parimenti in grado di provocare attività sensoriale e percettiva nell’essere umano.

Gli studiosi come Maldonado procedono partendo dall’identificazione del virtuale con l’illusorio ed identificano quest’ultimo con un reale di “secondo ordine”. La natura viene intesa con Aristotele «come una macchina dal funzionamento assolutamente chiuso, in cui una realtà attuale “emana” logicamente una molteplicità di potenze, di cui una parte viene riassorbita nell’attualità, e un’altra parte resta rinchiusa nell’inconsistenza ontologica. Il che permette una riduzione della mimesi tecnica a operazione pressoché meccanica, una riattualizzazione contingente di un quid astratto, preso solo nella sua possibilità determinata» (pp. 220-221). Dunque, si chiede Guidi, «come pensare il mondo, la téchne e la virtualità fuori da questa categoria di possibilità, fuori dallo schema che oppone reale e illusorio?» (p. 221). Una possibile risposta viene dalla rielaborazione proposta da Pierre Lévy (Il virtuale) del concetto di “virtuel” di Gilles Deleuze (Le bergsonisme) che vuole il virtuale non contrapposto al reale ma all’attuale «di cui la virtualità è non l’ennesima configurazione ma la dischiusura, la deterritorializzazione, la problematizzazione che lo apre, trasformandolo in un territorio nuovamente percorribile e articolabile» (p. 221). Così inteso il virtuale «dichiara del reale (e, diremo, del naturale) il carattere non esclusivamente attuale, in un’esperienza di continuo passaggio dall’interno all’esterno degli oggetti che Lévy definisce “effetto Mœbius”» (p. 221).

Il digitale come forma tecnologica predominante della contemporaneità è stato concepito come attuazione di un “secondo mondo”, di una “seconda natura” e di una “seconda vita”, e da questo punto di vista può essere collocato tra le forme di tecnologie dell’illusorio. Il predominio di Facebook ed Instagram rispetto a Second Life, sostiene Guidi, deriva probabilmente dalla capacità di connettere nella rete le vite reali «offrendo, come risvolto di un processo ancora attualizzante, quella virtualizzazione dell’identità di cui si discute ogni giorno di più» (p. 223). Dunque il digitale «apre il reale per tradurlo in dato, per riattualizzarlo nuovamente in una forma unificante e ordinante che è tipica della metafisica aristotelica e che, nel fenomeno dei Big Data, trova la sua espressione massima. Ma nella dischiusura tecnica − ben più offensiva di quella, autolimitante giacché auto-tecnologica, di una Second Life − essa dà luogo a una realtà frammentaria e proteiforme, di cui ci sembra si possa individuare una struttura-base» (p. 224).

Secondo Caronia «l’esito dell’odierna tecnologia è la contraddizione sempre in termini di una realtà aumentata, intesa questa non come una realtà statica a cui viene aggiunto, quasi algebricamente, l’artificiale, ma come realtà estesa, frammentazione continua e irrimediabile di ciò che attualmente è in una miriade di microdispositivi che aprono, interconnettono, virtualizzano e problematizzano il corpo stesso della natura. È dunque quel cyborg − quel corpo virtuale, appunto, nel senso di una sua realtà inattuale − che Caronia aveva così profondamente tematizzato, a catalizzare lentamente, ogni giorno di più, un processo di tecnologizzazione la cui fase di apertura siamo ora legittimati a pensare come processo ontologicamente parallelo a quella di chiusura» (p. 225). In conclusione, sostiene Guidi, occorre concepire il virtuale come un aspetto strutturale del reale e la dimensione tecnologica come parte di quell’animale virtuale che è l’essere umano.

Massimo Viel (“Quello che riconosciamo”) si sofferma su come nella cultura della globalizzazione l’essere umano sia tendenzialmente docile ai cambiamenti e ciò, secondo lo studioso, in quanto il soggetto fatica ad accorgersi di essi preso com’è dal concentrarsi sulla figura e non sullo sfondo che muta con gli individui. «Siamo pronti ad abbracciare abitudini che mai avremmo accolto se avessimo avuto la possibilità di scegliere, perché costretti dalla deriva dei riconoscimenti, ben pilotata da chi controlla la statistica di ciò a cui siamo esposti» (p. 236). Viel sostiene che le strategie di liberazione si trovano a dover seguire il percorso dei riconoscimenti opponendosi a quelle identità; non è sufficiente essere disponibili all’altro, è necessario neutralizzare «la potenza oggettivante dei processi coercitivi di formazione identitaria e di soggettivazione […] Bisogna dunque recuperare la responsabilità verso le nostre operazioni di distinzione guidandole verso obiettivi che siamo alternativi a quanto ci propongono i media e, se possibile, attuare strategie di sovversione percettiva» (p. 237).

Simonetta Fadda (“Egemonia del cinematico”) si occupa del regime visivo governante l’ambiente percettivo e culturale dello spazio sociale contemporaneo delle immagini di provenienza analogica, digitale e sintetica. Nel riferirsi a tutti i tipi di immagine accessibili attraverso uno schermo, la studiosa ricorre al termine “cinematico”, evidentemente derivato dalle teorie del film anglosassoni, ove “cinematic” indica ciò che riguarda il cinema (film, attori, generi…), a differenza di “cinematographic” che invece si riferisce alle tecniche. Il termine “cinematico” a cui ricorre Fadda designa pertanto un ambito ben più allargato rispetto all’originale anglosassone, indicando con esso immagini eterogenee che danno accesso agli spazi mediali. «Sono proprio queste diverse forme ibride d’intelligenza con cui ci misuriamo costantemente, capaci di costruire ambienti e fare azioni indipendentemente da noi, ad aver portato chiunque di noi a introiettare la logica cinematica, la sola capace di attivare il rapporto col medium, rendendola operativa» (p. 241). Attraverso il cinematico è divenuto possibile parlare di espropriazione dell’esperienza umana del visivo, dal momento che la visione umana pare sussunta dalla visione tecnologica che «diventa l’unico orizzonte visivo del mondo. La visione diventa “evento visivo”, il risultato di un’interazione multipla che vede agire contemporaneamente segnale visivo, tecnologia che supporta quel segnale e osservatore» (p. 242).

Se i media hanno sempre inciso profondamente sui contenuti culturali ed artistici, a maggior ragione ciò avviene con i nuovi media. A tal proposito Emanuela Patti (“L’ibridazione tra le arti nella prospettiva postmediale ”) parte dall’assunto che le arti nascono come estensione del medium artistico che le ha precedute per poi svilupparsi attraverso la relazione con le “arti sorelle”. Da sempre nelle produzioni artistiche convivono linguaggi artistici diversi ma è grazie alla diffusione del “meta-medium” internet che l’ibridazione delle arti ha avuto un fortissimo sviluppo. Inoltre, sottolinea Patti, è bene ricordare come il digitale abbia contribuito a moltiplicare la contaminazione tra le arti ed i media. A partire da tali considerazioni, diversi studiosi, recuperando McLuhan, hanno enfatizzato quanto i nuovi media agiscano sui contenuti culturali. «In quest’ottica, ciò che è emerso con forza è la natura mediale, dunque tecnologica, di tutta l’arte, che ha spinto a riconsiderare che ogni medium artistico è un assemblamento di diverse tecnologie» (p. 253). Nell’età di internet ogni arte viene a trovarsi in una “fase postuma” rispetto alle sue originali specificità. Negli ultimi decenni è stata presa coscienza del rapporto che lega ogni arte al suo medium e la studiosa propone di parlare di “medium artistico”.

Sean Cubitt e Paul Thomas (Relive. Media Art Histories) sostengono che ogni medium deriva da evoluzioni scientifiche, estetiche e politiche connesse tra di loro. «Se questo tipo di metodologia è del tutto compatibile con uno studio delle ibridazioni tra le arti in una prospettiva storico-tecnologica, va tuttavia precisato che il concetto di “media art”, dando per scontata la convergenza tra arti e media, rende implicito il concetto di ibrididazione, tendendo quasi a farlo scomparire. Sembra invece importante capire in che modo una tale consapevolezza sui media artistici ci permette di rileggere la storia delle arti come una storia di confini e trasgressioni» (p. 255).

Per molti secoli, sostiene Patti, il rapporto tra un’arte ed un’altra è stato affrontato in termini di competenze o di comparazione (somiglianza/distinzione) e se in alcuni momenti storici è stata valorizzata la contaminazione tra le arti, è col Novecento che l’ibridazione tra esse ha avuto il massimo impulso. Secondo la studiosa le trasgressioni dei limiti imposti dai canoni istituzionali dei movimenti d’avanguardia hanno ormai totalmente perso la loro vocazione estetica e politica originaria e lo sperimentalismo si è trasformato in esibizione dei meccanismi e dei codici che producono le arti e le relative teorie.

Esaurita anche l’epopea del postmoderno, sostiene Patti, non solo servono nuove definizioni per le pratiche artistiche ibride più recenti basate sulle tecnologie digitali, ma occorre interrogarsi anche a proposito del senso dell’operazione artistica: come e cosa esprime l’arte oggi? Le aspirazioni postmoderne che volevano la morte dell’autore, la non linearità e l’apertura del testo sembrano ormai essersi date. «L’arte di oggi dunque esplora i legami tra testo e immagine, tempo e spazio, il tessuto tra queste dimensioni. In questo senso, il concetto di interart/intermedia, facendo leva sul nuovo paradigma testuale dell’interazione tra arti e media, indica anche un potenziale percorso di significato nell’interconnessione dei linguaggi, identità, soggettività come discorsi alternativi sul presente» (p. 261).

Esaurita anche l’epopea del postmoderno, sostiene Patti, non solo servono nuove definizioni per le pratiche artistiche ibride più recenti basate sulle tecnologie digitali, ma occorre interrogarsi anche a proposito del senso dell’operazione artistica: come e cosa esprime l’arte oggi? Le aspirazioni postmoderne che volevano la morte dell’autore, la non linearità e l’apertura del testo sembrano ormai essersi date. «L’arte di oggi dunque esplora i legami tra testo e immagine, tempo e spazio, il tessuto tra queste dimensioni. In questo senso, il concetto di interart/intermedia, facendo leva sul nuovo paradigma testuale dell’interazione tra arti e media, indica anche un potenziale percorso di significato nell’interconnessione dei linguaggi, identità, soggettività come discorsi alternativi sul presente» (p. 261).

Francesco Monico (“L’eterodossia accademica come pratica controambientale della libertà dell’essere al condizionamento tecnico. Una postfazione su Antonio Caronia”) chiude il volume passando in rassegna il pensiero di Caronia e segnalando come nella sua opera al soggetto si sostituisce il processo, l’ibridazione della specie che porta a «desoggetivizzare ogni essere e ogni cosa, perché venendo meno i confini dell’uomo con l’altro da sé, il soggetto precipita in balia del capitale e dell’automazione del codice. Così l’unica difesa possibile del soggetto postumano non può che coincidere con una strategia di consapevolezza, che rende urgente un recupero delle complessità della teoria del cyborg come una delle figurazioni più riuscite» (p. 265).

Dunque, secondo Monico, la proposta di Caronia diviene il “cyborg del codice”, «essere che vive un corpo aperto che attraversa i cedimenti di confine – uomo/animale, organismo/macchina, fisico/non fisico – e si pone nel mezzo, incarnando l’attraversamento stesso. Con l’avvento dell’informatica distribuita, il corpo del “cyborg del codice” è diventato uno spazio indeterminato che, trascina fuori di sé il soggetto e pone in primo piano la questione dell’interfaccia. Secondo la visione cibernetica una interfaccia in grado di interagire con l’ambiente circostante è garanzia del buon funzionamento di un sistema. L’unione con la tecnica è quindi fondativo e teleologico. Il cyborg diventa così “modello operativo” perché il problema sono le nuove pratiche e accettare la versione cibernetica, vuol dire abbracciare un principio di similitudine, secondo il quale il rimedio appropriato per l’impossibilità di conoscere sarebbe la stessa impossibilità del conoscere. Tale “conoscenza”, funziona come “principio omeopatico”, ovvero una volta individuata l’impossibilità del conoscere, l’ermeneutica del soggetto produce un processo di conoscenza negativa/omeopatica: non si può infatti essere consci della propria ignoranza senza avere già parzialmente intravisto cos’è che non si sa. In quest’ottica l’episteme non è basato su una forma di razionalità bensì su una forma di legame tra il corpo, e oggi con il corpo di questo cyborg distribuito. Così gli esseri umani possono essere visti come dei cyborg naturali perché sono dotati di un’architettura ormonale che li predispone a rappresentare e ad accogliere materiali non biologici per l’esecuzione di performance comportamentali e cognitive. In ultima analisi il cyborg non rappresenta il “marchio” della postumanità, non rappresenta una discontinuità e una reinvenzione radicale dell’umano; al contrario, il cyborg ci lascia un’originale riscrittura della nostra storia profonda» (pp. 265-266).