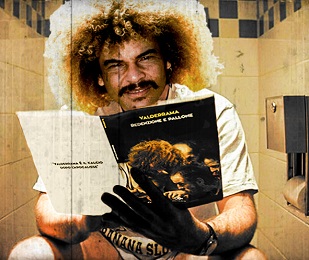

[Queste pagine non contengono che impressioni, spesso inesatte, intuizioni, perlopiù fuorvianti, ricordi confusi… su un tempo che non è mai stato e non sarà mai. Un tempo in cui il calcio non era il gioco più bello del mondo né il più brutto. Anzi, non era affatto un gioco. Il calcio era tutto. Prima degli sponsor, prima delle telecronache del tifoso, prima che la monetina impattasse il terreno… – Riportiamo alcuni frammenti di Valderrama, Redenzione e pallone, Jouvence, Milano, 2016, 258 pagine, € 18,00 – ght]

[Queste pagine non contengono che impressioni, spesso inesatte, intuizioni, perlopiù fuorvianti, ricordi confusi… su un tempo che non è mai stato e non sarà mai. Un tempo in cui il calcio non era il gioco più bello del mondo né il più brutto. Anzi, non era affatto un gioco. Il calcio era tutto. Prima degli sponsor, prima delle telecronache del tifoso, prima che la monetina impattasse il terreno… – Riportiamo alcuni frammenti di Valderrama, Redenzione e pallone, Jouvence, Milano, 2016, 258 pagine, € 18,00 – ght]

Cosa fu per noi Valderrama. Eravamo stanchi. Pizzul e Mazzone non c’erano già più. Non c’erano tute criogeniche che potessero rigenerarci, né diete personalizzate che ci potessero far continuare fino a quarant’anni. Capimmo che dovevamo, che eravamo costretti a fare qualcosa. Non sopportavamo più i titoli in prima pagina con i giochi di parole. Non facevano ridere. Non ne potevamo più dei nostalgici della poesia nel calcio, né dei moralizzatori del calcio malato. Eravamo malati. Malati di pallone. Capimmo che non era il pallone ad essere malato ma tutto il resto. Il pallone non era cambiato troppo, nonostante i CR7 e gli Jabulani. Erano le parole a essere tutte sbagliate. Erano sempre le stesse da alcuni anni, e noi le odiavamo. Odiavamo ripartenza, non capivamo come potessero esserci gol imparabili e parate impossibili, e tuttavia non ci dispiaceva affatto l’uso frequente di patron. Avevamo sempre amato, in silenzio, la barba al palo. I terzini, un tempo con la loro fisionomia e alopecia, erano diventati esterni, bellocci e pettinati. Questo era troppo. Eravamo furiosi. Poi ricordammo il gol senza scarpa, la scarpa nera obbligatoria. Un’inquadratura appannatissima di Garella e un genio senza parastinchi, coi calzettoni alle caviglie. Ci sembrò di rivederlo, forse per caso forse per disegno preciso, magari in provincia, magari in piccoli magrebini stempiati dalla nascita, magari nuovi profeti. Non volevamo disseppellire nessuno, nessuna grande penna del passato. Costruimmo un mausoleo, questo sì. Scintillante e immutabile, per il pallone: sarebbe stato là, nel caso lui o noi alla fine fossimo schiattati. Avrebbe offerto a tutti quei malati come noi un rifugio sicuro in cui covare il pallone, in attesa di rinascere. Iniziammo a tradurre le parole, parole diverse, di posti lontani. Visitammo le tombe dei forti. Qualcuno bofonchiò Babangida, un altro borbottò Boranga. La polvere correva e si contorceva sulla precisa lastra di pietra dove, quando sollevammo il plaid, ci si rivelò lui, raggomitolato, gli occhi intatti, le sopracciglia nere. Cominciammo a scrivere. Pronunciammo il nome: Valderrama.

***

9 settembre 2014, martedì. Il comune di Begeč si trova a metà strada tra la cittadina di Bačka Palanka, al confine con la Croazia, e Novi Sad, lungo la strada statale 12. È una giornata di sole. Arriviamo dal confine croato, in macchina, con l’andatura lenta di chi cerca qualcosa o qualcuno, o una via di mezzo. La temperatura supera abbondantemente i trentacinque gradi. Nessun cartello ci accoglie né ci ricorda che qui è nato Vujadin Boškov e qui è stato sepolto, ottantadue anni dopo. In giro non c’è nessuno, a parte qualche anziana signora che porta a spasso un cane o un passeggino. Percorriamo la strada principale convinti che prima o poi un cartello indicherà il cimitero. Invece, sulla sinistra, quasi al termine del paese, troviamo uno stadio.

***

Il trequartista, emblema del libero pensiero, e l’allenatore, coreuta e sostenitore del pensiero unico, il proprio, spesso non vanno d’accordo. Perché l’allenatore per una settimana in partitella ha provato moduli e schemi (anche il gergo ci restituisce il suono freddo e meccanico dei sofismi dell’allenatore, i ferri del mestiere, la rigida e sonnolenta quotidianità del provinciale capomastro di bottega) e previsto varie soluzioni offensive, più o meno efficaci e tradizionali, come mettere l’aceto sulla maglietta macchiata di cioccolato o prendere un’aspirina al primo affacciarsi del mal di testa. Il gioco sulle fasce, quello aereo e il contropiede sono ricette consolidate, adatte per tutte le occasioni, piatti tipici che ogni allenatore accettabile dovrebbe avere la capacità di insegnare abbastanza velocemente. Ma se poi in campo entra il trequartista, l’allenatore non gli può mica imporre le proprie idee.

***

Materazzi, come molti di noi, è intimamente convinto di essere un martire. Di fare il male per perpetrare il bene. Lui è disposto a sacrificarsi, a incarnare la bassezza di tutti, compagni e tifosi, per liberarli dalla loro cattiveria. Materazzi è il compagno di scuola che fa casino e si fa cacciare, perché tutti gli altri possano approfittare dei pochi minuti di caos, generati dalle sue scenate, per passarsi il compito in classe. Materazzi è il bullo che un giorno ti prende a schiaffi e quello dopo ti difende dal bullo di un’altra scuola, per attaccamento alla maglia.

***

In principio fu la sciarpa al collo, le battute in conferenza stampa, le foto coi tifosi. Pochi mesi dopo la sciarpa è un cappio, le battute una litania di alibi e lamentele, le foto sono collage irriverenti e grotteschi. Era arrivato carico di aspettative, fra la curiosità dei giornalisti locali: “Difesa a tre o a quattro non importa, nel calcio gli schemi sono relativi, è un gioco dinamico, conta la mentalità”. Alla fine conteranno di più la pioggia, il terreno di gioco, il campo d’allenamento, il sole negli occhi, i tacchetti sbagliati. “Ci mancavano molti titolari. Loro sono più avanti nella preparazione”. Sono sempre più avanti, loro. A inizio campionato “i carichi di lavoro si fanno sentire”, a metà campionato “giochiamo tre partite a settimana”, a fine campionato, se ci arriva, “abbiamo dato tutto, non avevamo più benzina”.

***

Il giocatore esce dallo spogliatoio per l’ultima volta, afferra la borsa e si avvia verso la sua auto sportiva. Nella borsa c’è la sua maglia, l’ultima maglia indossata della sua carriera. Non ha voluto scambiarla con nessuno. Sale in macchina, accende il motore e pensa. Tra cinque anni si vede seduto al ristorante a ordinare linguine alle vongole veraci, fritto misto, impepata di cozze e una buona bottiglia di Chardonnay. Tiramisù e liquore al mirto. Tutta roba che finora ha potuto mangiare, se andava bene, una volta all’anno. Si vede grasso, col doppio mento. Il taglio di capelli, pochi e brizzolati, non sarà più emulato dai ragazzini. Si chiede cosa farà domani. Magari qualche emittente televisiva lo contatterà per commentare le partite. L’ambiente, d’altronde, gli è sempre piaciuto. Un mondo colorato in hd, popolato di belle donne, giornalisti, artisti e comici. Sarebbe divertente.

***

Attraverso questa politica delle fusioni forzate, il regime fascista non ebbe dunque mai bisogno di sciogliere società in virtù della loro linea politica o della provenienza dei membri. Le società sciolte furono solamente quelle fuse con altre per la creazione di squadre più grandi. Al momento dell’emanazione delle leggi razziali, oltretutto, i club fondati o gestiti dall’imprenditoria ebraica erano già semplicemente passati di mano, mentre non esistevano club ebraici in tutto e per tutto. I giocatori e gli allenatori ebrei, come tutti gli altri, furono costretti ad andarsene. I socialisti e i comunisti, da par loro, erano invece già stati eliminati politicamente quando ancora discutevano se il calcio fosse un nuovo oppio dei popoli o una poderosa macchina di mobilitazione della classe operaia.

***

In principio era il verbo. E insieme al verbo era il numero. Chiaro e condiviso. Maglie dall’1 all’11. Il portiere con l’1. Poi, nell’ordine, i difensori, quindi i centrocampisti, infine gli attaccanti. C’erano eccezioni e una diffusa tolleranza sui numeri 4, 5 e 6, difensori o centrocampisti a seconda delle tradizioni o delle latitudini. Ma tutto sommato ci si capiva. Il mondo (del calcio) era un giardino. La retorica dell’età dell’oro, specie nel calcio, è un sintomo di paranoia. Ma anche i paranoici, talvolta, hanno ragione. Sarà un caso che il nadir del calcio italiano corrisponde al 69 di Meggiorini, al 99 di Cassano e al 45 di Balotelli? Possiamo fingere davvero che non stia accadendo niente? Da anni gli dei del calcio ci tempestano di segnali che rifiutiamo di cogliere. L’anima del calcio è malata, assediata dai sette vizi capitali, che si manifestano attraverso i numeri di maglia.

***

Quando alla scuola calcio ti assegnano il ruolo di portiere, ti dicono che più della velocità di coordinazione e più della tecnica vale l’unica cosa che non ti possono insegnare: la capacità di valutare il rischio e di calcolare in una frazione di secondo distanza, velocità e traiettoria del pallone. La fiducia che ogni difensore ripone nel proprio portiere si basa sull’applicazione di tale capacità. La compattezza del reparto arretrato non è mai demandata alla disciplina tattica dei due centrali: il centro di qualsiasi (re)azione difensiva è la geometria variabile elaborata da interditori e portiere. In sostanza, il portiere è un esperto inconsapevole di fisica, psicologia e tattica. Paradosso epistemologico vivente, il portiere perfetto dovrebbe istintivamente applicare conoscenze che non sa neanche di avere. Almeno in teoria. Perché, spesso, quello che ti dicono alla scuola calcio è inutile. Perché, spesso, quello che insegnano è solo la cristallizzazione di una convinzione già superata.

Quando alla scuola calcio ti assegnano il ruolo di portiere, ti dicono che più della velocità di coordinazione e più della tecnica vale l’unica cosa che non ti possono insegnare: la capacità di valutare il rischio e di calcolare in una frazione di secondo distanza, velocità e traiettoria del pallone. La fiducia che ogni difensore ripone nel proprio portiere si basa sull’applicazione di tale capacità. La compattezza del reparto arretrato non è mai demandata alla disciplina tattica dei due centrali: il centro di qualsiasi (re)azione difensiva è la geometria variabile elaborata da interditori e portiere. In sostanza, il portiere è un esperto inconsapevole di fisica, psicologia e tattica. Paradosso epistemologico vivente, il portiere perfetto dovrebbe istintivamente applicare conoscenze che non sa neanche di avere. Almeno in teoria. Perché, spesso, quello che ti dicono alla scuola calcio è inutile. Perché, spesso, quello che insegnano è solo la cristallizzazione di una convinzione già superata.

***

Secondo un gergo antico, chi tentava di saltare il proprio avversario su un campo da calcio si “avventurava” in un dribbling. Di chi invece tendeva a fare del dribbling un uso sistematico e fi ne a sé stesso si diceva, con chiaro accenno di disappunto, che fosse “innamorato” del pallone. In questo ormai dismesso vocabolario sentimentale, un dribbling era un’avventura, troppo dribbling forse era amore. E troppo amore non poteva andare bene a due allenatori come Sacchi e Capello. Questo concetto Roberto Donadoni da Cisano Bergamasco, maestro del cosiddetto uno contro uno, lo imparò in fretta, con la stessa velocità con cui un ragazzo di provincia deve adeguarsi per meritarsi le luci della metropoli. Presto fu chiaro che la sintesi perfetta tra fantasia individuale ed esigenze tattiche Roberto avrebbe dovuto rincorrerla e finalmente trovarla sulla fascia. Per Donadoni la fascia, destra o sinistra che fosse, era un corridoio rassicurante in cui incunearsi, abitato da avversari preoccupati, da affrontare uno per volta, forte della propria padronanza tecnica. Un luogo semplice e lineare in cui la tattica è un meccanismo che si ripete più o meno uguale, con minime varianti. Una cosa meno problematica rispetto a fare il Platini o il Gullit. Da ala basta saper correre, crossare, alternarsi con il proprio terzino nella spinta o nel rientro. Ma soprattutto dribblare.

***

Dalla sala conferenze arrivano le note di un vecchio ballo di gruppo. I direttori sportivi, con le facce cadenti e decomposte, ballano alzando le braccia in una lenta e melliflua ola collettiva. Sul palco l’orchestra suona. I presidenti di Serie A ci sono tutti o quasi. Ognuno s’è pagato la sua quota. Moratti e Thohir, Berlusconi, Mister Bee e Mister Pink, Sensi e Pallotta, tutti gli Agnelli e i Cobolli Gigli di sempre, brindano con calici vuoti. Sorridono e si danno un bacio sulla bocca e uno sull’ano, mentre scambiano gagliardetti. La musica continua. L’occhio di falco si allontana, attraversa il soffitto ed esce fuori dall’Atahotel. Da fuori il palazzo sembra buio, vuoto. L’estate è finita, l’arbitro fischia l’inizio delle partite. Lo stadio è completamente deserto.

***

Valderrama arriva in ritardo. Stanco e trafelato, spalanca la porta all’improvviso. Dentro ci sono tutti, gli altri, che guardano il calcio. Qualcuno si gira, ma nessuno lo aspettava. Aspettavano il calcio e il calcio è iniziato all’ora del calcio d’inizio. Qual è la domanda che Valderrama fa per prima. Quanto stanno. Per chi. Chi ha segnato. Quanto manca alla fine. Ottenute risposte secche ma precise, può ordinare da bere e sedersi. Ora finalmente saluta i più vicini, in fretta, ricambiato. Diventato uno dei tutti, può avere altre curiosità. Chi gioca. Chi non gioca. Chi parte dalla panchina. Si parte sempre soli dalla panchina oppure si può scegliere con chi partire. E se il posto dove si va è troppo bello, si insinua l’idea di non tornare più. Quanto. Chi. Quanto manca alla fine. Fuori i nomi di chi gioca, anzi i cognomi, come a scuola, come negli uffici. Marco non basta. Marco van Basten, della famiglia van Basten. Non è per distinguerlo da un altro marco. È per assecondare la febbre dei nomi, degli elenchi, delle liste. L’ossessione del tabellino. Il minutaggio dei giocatori. Le formazioni. Truppe scelte in base alla difficoltà della battaglia. L’arbitro registra tutto sul suo taccuino, la scatola nera a prova di esplosione della terna, il registro di classe su cui nessuno studente può scrivere, pena l’espulsione da tutto. Oltre il tabù del taccuino, del registro, c’è una vita da sbandati, fuori dal campo e da ogni sistema di gioco. E fuori dai giochi c’è il grande oblio. Il nome, il cognome, il minuto in cui si entra, si segna, si esce, si viene sostituiti o prelevati dalla nonna perché il gioco fa venire il mal di stomaco, per evitare l’interrogazione in cui chiederanno di certo chi, quando, dove e forse persino inviteranno a speculare sul perché.

Valderrama è un rotocalco sul pallone. Le sue storie sono pubblicate su valderrama.it. Non sono firmate e il più delle volte non sono vere.