di Armando Lancellotti

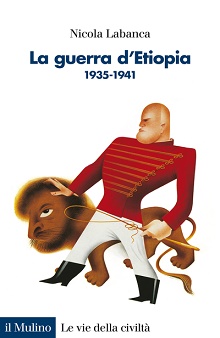

Nicola Labanca, La guerra d’Etiopia 1935-1941, il Mulino, Bologna, 2015, 271 pagine, € 20,00

Nicola Labanca, La guerra d’Etiopia 1935-1941, il Mulino, Bologna, 2015, 271 pagine, € 20,00

L’ultimo libro di Nicola Labanca si apre con una domanda che spesso chi si occupa di memoria storica italiana è costretto a porsi: «perché questa dimenticanza, o questo silenzio?» (p. 7)

Come ci è capitato di considerare in altri pezzi pubblicati su Carmilla, quella italiana è una coscienza storica collettiva smemorata e distratta, facilmente portata a collocare in un’area periferica e secondaria della propria memoria, se non addirittura ad abbandonare e nascondere in un angolo remoto e buio, momenti al contrario fondamentali, essenziali del proprio vissuto, cioè della storia di questo Paese.

La dimenticanza qui presa in considerazione dallo storico riguarda la guerra d’Etiopia, scoppiata e combattuta esattamente ottant’anni fa (1935/’36), ma a differenza di altre ricorrenze dell’anno 2015, come l’inizio della Grande guerra italiana e il settantesimo della Liberazione, sostanzialmente trascurata, se non addirittura ignorata, dall’opinione pubblica, cosa che più in generale accade per l’intera storia del colonialismo italiano otto-novecentesco, affrontata, ricostruita ed interpretata dagli studiosi e da analisi sempre più attente e specifiche, ma sostanzialmente ignorata dall’opinione pubblica, soprattutto nelle sue manifestazioni più brutali ed imbarazzanti; ma non per questo meno pronta a riemergere da dietro le quinte della nostra coscienza storica collettiva, dove abita latente, per modellare luoghi comuni, pregiudizi e giudizi del modo italiano di pensare l’altro, lo straniero, l’africano in particolare.

Il “vuoto di memoria” collettivo risulta in questo caso particolarmente problematico perché riguarda una guerra che, per numerosi – e da Labanca con precisione considerati – motivi, ebbe un’importanza fondamentale per l’Italia fascista, produsse effetti incisivi sugli equilibri internazionali della seconda metà degli anni Trenta, fu organizzata e combattuta in modo per molti aspetti diverso dalle altre guerre coloniali europee e portò alla formazione di un impero coloniale africano fascista e razzista.

Innanzi tutto, come il titolo del libro lascia subito intendere, essa non fu la “guerra dei sette mesi” celebrata dal regime, ma durò molto di più, ben oltre il maggio del 1936 e l’entrata di Badaglio ad Addis Abeba, in quanto proseguì fino all’autunno del 1941, quando le truppe del Commonwealth britannico conquistarono l’AOI (l’Africa orientale italiana), evidenziando quanto velleitari fossero stati i sogni di grandezza imperiale di Mussolini. Una guerra quindi che inizia quattro anni prima del secondo conflitto mondiale, ma la cui conclusione costituisce un episodio di quest’ultimo.

Come scrive Labanca, «essa era iniziata almeno tre volte, e per tre volte dichiarata finita. […] Partita come guerra d’aggressione dello Stato fascista a uno Stato africano indipendente, era iniziata di nuovo ora da parte delle istituzioni ormai dell’Africa orientale italiana contro le popolazioni che non volevano accettare il nuovo dominio coloniale», fatto questo che diede luogo a ininterrotti cicli di operazioni di “polizia coloniale” contro oppositori e resistenti etiopi, «infine era ripresa di nuovo, come capitolo e campagna di una più ampia guerra mondiale». (p. 219)

Ma la guerra italiana in Abissinia fu anche un “evento globale”, sia per gli intrecci gravidi di nefaste conseguenze che stabilì con i contemporanei avvenimenti di un quadro politico internazionale che andava rapidamente predisponendosi per l’esplosione del 1939 – per questo, scrive Labanca, da storici africani ed africanisti è stato sostenuto che la guerra italiana del 1935/’36 sia da considerare come il primo passo della seconda guerra mondiale – sia perché fu osservata con attenzione preoccupata ed ostilità in tutto il mondo e non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, nell’Urss di Stalin, fino alla Cina e al Giappone. Ma nonostante la preoccupazione internazionale dinanzi alla smania mussoliniana per l’impero, le due grandi potenze coloniali europee (Inghilterra e Francia) – e si tratta di un ulteriore motivo di importanza di questa guerra – applicarono quella politica dell’appeasement, che avrebbero poi replicato nei confronti della Germania hitleriana fino alla Conferenza di Monaco compresa.

Ma allora perché a fronte di una così evidente rilevanza, tanto per la storia d’Italia quanto per quella mondiale, la guerra d’Etiopia occupa uno spazio così ridotto della nostra memoria nazionale collettiva? Ci sembra in realtà che la situazione di marcata divergenza tra analisi e ricerche sempre più numerose e sempre più puntuali di studiosi e storici prodotte negli ultimi decenni, da un lato e consapevolezza collettiva vaga ed approssimativa che facilmente muta in sostanziale ignoranza, dall’altro riguardi non solo o in particolar modo la guerra fascista all’Abissinia, ma anche altre pagine rilevanti del nostro passato, come la conquista “liberale” prima e la riconquista fascista poi della Libia, o le campagne di Grecia, Jugoslavia e Russia, la cui memoria storica è altrettanto vaga o quasi esclusivamente concentrata su alcuni aspetti, di solito quelli meno negativi o imbarazzanti per il popolo italiano.

Ma allora perché a fronte di una così evidente rilevanza, tanto per la storia d’Italia quanto per quella mondiale, la guerra d’Etiopia occupa uno spazio così ridotto della nostra memoria nazionale collettiva? Ci sembra in realtà che la situazione di marcata divergenza tra analisi e ricerche sempre più numerose e sempre più puntuali di studiosi e storici prodotte negli ultimi decenni, da un lato e consapevolezza collettiva vaga ed approssimativa che facilmente muta in sostanziale ignoranza, dall’altro riguardi non solo o in particolar modo la guerra fascista all’Abissinia, ma anche altre pagine rilevanti del nostro passato, come la conquista “liberale” prima e la riconquista fascista poi della Libia, o le campagne di Grecia, Jugoslavia e Russia, la cui memoria storica è altrettanto vaga o quasi esclusivamente concentrata su alcuni aspetti, di solito quelli meno negativi o imbarazzanti per il popolo italiano.

Sul piano dello stato di avanzamento degli studi, Labanca – coerentemente con l’indirizzo dei suoi più recenti interessi che guardano in direzione di un approccio storiografico transnazionale [su Carmilla] – denuncia l’assenza, per il momento, di «una storia della guerra d’Etiopia radicalmente transnazionale, basata sulla conoscenza dell’intreccio della parte italiana e della parte etiopica (e, pro quota, eritrea, somala, araba, ecc)» (p. 21), ma è sulla ricostruzione dei meccanismi e delle ragioni delle dimenticanze e delle lacune della memoria collettiva che il libro si sofferma e si concentra.

Nell’interessante nono ed ultimo capitolo – Ricordare la guerra d’Etiopia – Labanca sostiene che affinché il ricordo di un evento storico si fissi nella memoria collettiva di un popolo occorre un contesto complessivo e generale che lo contenga, un «macro-ricordo (una categoria, una cornice) entro cui poter inserire quello specifico oggetto». (p. 220) Nel caso italiano della guerra in Abissinia, una prima “cornice” di riferimento fu il fascismo stesso, dal 1936 fino alla sua caduta, che la guerra l’aveva voluta e combattuta, ma dopo il 1945 essa risultò del tutto inutilizzabile, eccezion fatta – ovviamente – per i nostalgici più o meno dichiarati. A ciò si aggiunga che la guerra africana rimase schiacciata, finendone ridimensionata, dalla memoria di altri avvenimenti decisamente più importanti per il Paese, come la seconda guerra mondiale, la Resistenza e la Liberazione, il passaggio alla Repubblica. Ricordi questi che molto meglio si acconciavano al nuovo presente post fascista, repubblicano e democratico rispetto ad una guerra fascista, imperialista e razzista, seguita da una perdita dell’impero che Labanca definisce efficacemente come una «decolonizzazione senza decolonizzazione» (p. 221), essendo avvenuta per mano dei nemici della seconda guerra mondiale (gli inglesi) e non come conseguenza delle mobilitazioni ed insurrezioni popolari degli altri casi di decolonizzazione post ’45.

Anche la mancanza di una “Norimberga italiana”, cioè di un processo internazionale per crimini di guerra, che riguardò non solo la guerra d’Etiopia, ma l’intera seconda guerra mondiale italiana nonostante le richieste dei paesi aggrediti, contribuì ad ottundere la nostra memoria o quanto meno non risvegliò ricordi di un recente passato che conveniva lasciar trascorrere in silenzio. Come conveniva, considera l’autore, anche ai nuovi alleati dell’Italia democratica e in particolare al Regno Unito e alla Francia, ancora a capo di imperi coloniali, per quanto in via di disfacimento. Cosa sarebbe accaduto se le richieste abissine di consegnare i responsabili italiani di crimini di guerra, come Badoglio e Graziani, fossero state accolte? Questo «avrebbe rischiato di aprire un diluvio di analoghe richieste da parte di movimenti anticoloniali o stati decolonizzati. Per salvare se stessa Londra (e di fatto Parigi) salvò anche Roma, dannando Addis Abeba». (p. 222)

Della memoria pubblica della guerra d’Etiopia Labanca propone poi un’analisi e “sistematica” e “diacronica”, individuandone rispettivamente «tre tratti peculiari» e «tre diverse fasi», prima di una quarta, quella di oggi. Il primo tratto specifico consiste nel «silenziamento», cioè – spiega Labanca – nell’aver messo a tacere il più possibile il ricordo della guerra africana, come di altri aspetti e momenti del fascismo; il «secondo tratto è consistito nel guardare al conflitto in Etiopia in un’ottica quanto più possibile di “italiani brava gente”, secondo l’immagine che il Paese si è più volte autoattribuito» (p. 232) e che ha prodotto la distorsione o la dimenticanza anche delle responsabilità italiane nello scatenamento del secondo conflitto mondiale, delle leggi razziali e della collaborazione nello sterminio ebraico, del ricorso all’uso dei gas nell’Etiopia stessa, della costruzione di campi di concentramento in Cirenaica, ma anche altrove, ecc. Il terzo tratto, infine, è il «ridimensionamento», cioè un atteggiamento riduzionistico che tende a minimizzare le responsabilità e la portata storiche, politiche, etiche dei fatti accaduti, «in un quadro di ricordi nostalgici, di tipo nazionalista o parafascista, con venature persino “vittimistiche”». (p. 232)

Passando di seguito alla articolazione in fasi della memoria collettiva della guerra d’Etiopia – fasi la cui variazione è strettamente legata a quella dei contesti politici internazionali e nazionali – Labanca individua la prima nel ventennio che va dall’immediato dopoguerra fino alla grande decolonizzazione internazionale degli anni Sessanta e la ritiene caratterizzata da un sostanziale silenzio che calò sul recente passato coloniale, argomento monopolizzato, di conseguenza, dalla memoria di reduci e nostalgici. Concause di questo atteggiamento omertoso furono, tra le altre, l’incapacità e l’indisponibilità a fare i conti col passato fascista, la mancata epurazione e defascistizzazione del Paese e dell’apparato burocratico, militare e ministeriale, il tentativo di riottenere le vecchie colonie e l’assunzione dell’amministrazione fiduciaria della Somalia fino al 1960, le direttive strategiche di politica economica energetica che vedevano l’Italia impegnata a stabilire buoni rapporti col Medio Oriente.

L’inizio della seconda fase viene fatto coincidere con la pubblicazione nel 1965 del libro di Angelo Del Boca, La guerra d’Abissinia, «nel clima generale dell’entusiasmo per la decolonizzazione» (p. 235). Ebbero così inizio studi critici e scientifici sul colonialismo italiano e sul fascismo più in generale e alle ricerche di Del Boca si aggiunsero quelle di altri storici, tra i quali è doveroso ricordare Giorgio Rochat, che se da un lato impostarono un primo dibattito, anche pubblico, su questi temi, dall’altro però non furono in grado di scalfire il coriaceo mito riduzionistico ed autoassolutorio degli “italiani brava gente”, che connotò la lettura più diffusa del passato coloniale italiano nel ventennio tra la metà degli anni Sessanta e la metà degli Ottanta. Si tratta di una «visione del fascismo e del colonialismo “da brava gente”» che, seppur in misura minore rispetto al passato e nonostante gli esiti della ricerca storica, «continua ad essere accreditata in più sedi». (p. 233)

Ancora un altro gruppo di scritti di Del Boca ha dato inizio – sostiene Labanca – alla terza fase della memoria collettiva nazionale della guerra in Abissinia, fase contraddistinta da un atteggiamento più critico e dialettico. Il Negus. Vita e morte dell’ultimo re dei re (1995), I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia (1997), Italiani, brava gente? Un mito duro a morire (2004) sono gli scritti di Del Boca che innescarono, accompagnarono e seguirono la dura polemica pubblica tra Del Boca stesso ed Indro Montanelli, polemica che a sua volta diede un contributo determinante alla decisione del Ministro della Difesa Domenico Corcione di ammettere per la prima volta l’uso da parte italiana di gas e altri aggressivi chimici durante la guerra d’Etiopia. Poteva così prendere il via un «percorso di riconquista della memoria e di maturazione del paese rispetto al passato coloniale nazionale. Il senso di tale percorso sta nella progressiva accettazione da parte degli italiani di un passato complesso, non solo da brava gente, in Etiopia e in genere nel colonialismo». (p. 238)

E con i primi anni del XXI secolo si apre la quarta fase, quella attuale, che Labanca definisce “postcoloniale”, sia perché le generazioni di coloro che la guerra d’Etiopia l’hanno combattuta o che hanno vissuto in un’Italia “imperiale e coloniale” sono per lo più scomparse, sia perché l’assetto politico mondiale ha quasi superato il ciclo storico plurisecolare del dominio coloniale europeo del resto del pianeta, sia perché – scrive Labanca – «da un paio di decenni si è ormai affermata una visione della storia che si è appunto definita e proclamata postcoloniale» (p. 241), la quale muove dall’esigenza di operare una profonda decostruzione critica della cultura e del pensiero coloniali. Un approccio che, tra l’altro, intende muovere alla ricerca dei lasciti, dei residui, delle eredità palesi o implicite che il passato coloniale ha tramandato all’immaginario e alla mentalità odierni. Residui del passato che, sottolinea l’autore, è possibile trovare un po’ ovunque: «nella politica, per come essa tratta oggi i migranti; nei media, per come essi trasmettono e moltiplicano lo scontro di civiltà; nelle menti degli italiani, per come essi siano ancora impregnate di stereotipi e di pregiudizi razziali, chiaro retaggio dell’epoca coloniale». (p.242)

All’interno di questa cornice complessiva, il cui perimetro è dato dal riconoscimento dell’importanza storica fondamentale della guerra d’Etiopia e dall’esame delle modalità e delle ragioni della costruzione della sua memoria storica collettiva, Labanca colloca il suo articolato studio sulla guerra italiana in Abissinia, la cui tesi di fondo ci sembra possa essere colta nella affermazione del carattere essenzialmente fascista di questa guerra, delle sue motivazioni, delle sue finalità, delle modalità con cui fu combattuta, degli effetti che produsse.

È una smania per l’impero quella che spinge Mussolini e il regime verso la guerra d’aggressione all’antico impero africano e per ragioni di prestigio sia internazionale sia interno: negli anni Trenta del Novecento, l’Italia fascista, che «era tanto un latecomer quanto un junior partner dell’imperialismo coloniale europeo» (p. 36), voleva la “grande impresa”, per trionfare laddove l’Italia liberale aveva fallito, che riportasse – per dirla con Mussolini stesso – “l’impero sui colli fatali di Roma”, che consentisse di gettare un ponte lungo un paio di millenni tra la Roma dei Cesari e la Roma fascista. Per tutti questi motivi la guerra all’impero del Negus non poteva essere una “normale” spedizione coloniale, ma doveva assumere un chiaro ed inequivocabile carattere fascista.

La scelta almeno iniziale dell’anziano quadrumviro della marcia su Roma, De Bono, poi sostituito dal più esperto Badoglio, come comandante dell’intero corpo di spedizione e del fronte nord in particolare a cui si aggiungeva sul fronte sud, quello somalo, il generale Graziani, modello del soldato e dell’ufficiale che il regime avrebbe voluto replicare e diffondere, dichiaratamente fascista, a tal punto distintosi per ferocia nella “riconquista” della Cirenaica da meritarsi l’epiteto di “macellaio degli arabi”, dimostra come quella in Etiopia non avrebbe dovuto essere una piccola guerra coloniale, ma una grossa guerra fascista e poi nazionale e moderna.

Da grande guerra moderna fu il dispiegamento imponente di forze che tra soldati dell’esercito, reparti della MVSN – la cui presenza accentuava il tratto politico-ideologico dell’impresa – e ascari arrivò a circa 5/600.000 uomini: «[…] grosso modo 300 mila soldati regolari, 100 mila camicie nere, 100 mila lavoratori italiani militarizzati, 100 mila e più ascari (truppe indigene regolari)». (p. 87) «Non vi era stata nessuna precedente guerra coloniale che fosse costata un simile impegno alla potenza europea che l’aveva lanciata. L’unico possibile paragone può andare alla guerra sudafricana (1899-1902), o guerra angloboera […]. Ma in quel caso era in gioco una posta straordinaria per Londra: il più grande impero coloniale europeo, all’apice del suo potere […]». (p. 75)

Tutt’altra era la situazione italiana, che intraprendeva nel 1935 una guerra “anacronistica”, proprio nel momento in cui l’espansionismo coloniale europeo si era fermato, stava avvenendo il passaggio dalla conquista alla valorizzazione economica e dalla gestione militare a quella civile dei territori coloniali e i governi europei dimostravano qualche disponibilità alla concessione di limitate autonomie per fronteggiare la crescita dei movimenti nazionalisti ed indipendentisti delle colonie. Questa guerra “anacronistica” doveva essere anche “nazionale”, nel senso che doveva coinvolgere l’intera nazione e per questo fine si prodigò l’apparato propagandistico del regime totalitario fascista, che diede un fondamentale contributo alla attribuzione di caratteri e contenuti precipuamente fascisti al conflitto: «un’impostazione dichiaratamente razzista, un’accentuazione nazionalistica e classicistica (con le pretese di riallacciarsi all’antica Roma), un’intonazione populistica (le colonie come luogo dell’espansione del lavoro italiano)». (p. 61)

Una “guerra fascista”, quindi, di cui Labanca individua almeno sei tratti distintivi ed innanzi tutto il ruolo determinante ricoperto da Mussolini sia per quanto riguarda la progettazione e la decisione del conflitto sia per quel che concerne la sua conduzione, come le direttive inviate dal duce stesso a Lessona, Badoglio o Graziani e contenenti l’assenso all’uso massiccio di gas ed aggressivi chimici dimostrano. Il secondo tratto essenziale è individuato nel carattere “totalitario” di una guerra per combattere la quale il regime si era scontrato con la Società delle Nazioni, per quanto blande e sostanzialmente ininfluenti fossero state le sanzioni da questa imposte all’Italia, e con la quale «metteva in chiaro il proprio programma di politica estera: bellicista, revisionista, antipacifista, “antisocietario”, in guerra con il “wilsonismo democratico” e con il nazionalismo che stava emergendo dai paesi colonizzati. Più che di un conflitto coloniale si trattava, insomma, di una guerra altamente ideologica». (p. 85)

Il terzo punto rilevante è colto da Labanca nel razzismo che fa da denominatore comune a tutta la guerra, all’imponente campagna propagandistica che l’accompagnò e ai cinque anni di governo italiano del territorio. Un quarto elemento distintivo, conseguenza dei due precedenti – il “totalitarismo” della guerra e il disprezzo del nemico – consiste nella volontà di annientare l’impero del Negus, non solo abbattendo quest’ultimo, ma anche smantellando le strutture del paese: la classe dirigente, la chiesa, l’intellettualità, ecc. Il quinto tratto peculiare Labanca lo individua – come già spiegato prima – nell’impiego di un esercito e di mezzi da grande guerra moderna e non da limitata impresa coloniale; infine, il sesto elemento propriamente fascista della guerra d’Abissinia fu il tratto “popolare” che il regime voleva attribuire all’impresa, sia dal punto di vista del consenso che intendeva raccogliere attraverso propaganda e repressione, sia dal punto di vista della effettiva partecipazione “nazionale”, di “massa” alla spedizione: un paese, l’Italia, che contava circa 42 milioni di abitanti, ne inviava pressappoco 500 mila in Africa.

Dei vari argomenti Labanca tratta poi nei diversi capitoli del libro, come per esempio nel § 2, La propaganda e la questione del consenso, del cap. IV, oppure nel cap. VI, L’impero e le leggi razziste, 1936-1937 e nel cap. VII, I cicli operativi di grande polizia coloniale, 1936-1940.

Il discorso sull’allestimento della campagna propagandistica a sostegno della guerra non può prescindere dall’analisi della conosciutissima “giornata della fede” (18 dicembre 1935) e conseguente “dono dell’oro alla patria”. Anche in questo caso, come in quello del dispiegamento della forza militare, per estensione ed intensità lo sforzo propagandistico del regime fascista è da paragonarsi a quello sostenuto dalle maggiori potenze nei due conflitti mondiali più che alle politiche più modeste di mobilitazione dell’opinione pubblica a sostegno delle imprese coloniali di paesi quali la Francia o l’Inghilterra. Insomma il fascismo fece di tutto per forgiare una nuova mentalità che fosse capace di concepire il ruolo dell’Italia dal punto di visto del suo presunto nonché preteso “destino imperiale”.

Ma la parte più interessante del discorso di Labanca riguarda il sintetico richiamo al dibattito storiografico sul problema del “consenso” alla guerra d’Etiopia, in particolare e al regime, più in generale, con il quale l’autore ridiscute la tanto dibattuta tesi defeliciana del 1975 (Intervista sul fascismo) della guerra in Abissinia come “capolavoro del consenso”, giudicato dallo storico reatino come crescente nell’arco temporale che andò dai Patti lateranensi alla guerra africana. In realtà, senza negare che vi sia stata nel 1935-’36 una «emozione grande e collettiva» (p. 115), cioè un coinvolgimento diffuso del popolo italiano nelle vicende belliche, le ricerche degli ultimi decenni dimostrano – sostiene Labanca – come la categoria del “consenso” debba essere applicata al caso abissino in particolare e più in generale al fascismo, come ad ogni altro totalitarismo, con estrema cautela ed in modo altrettanto articolato e critico. Occorre pertanto tener conto di alcuni fattori: la predisposizione degli italiani ad assorbire una propaganda filocoloniale (e razzista), resa possibile dalle precedenti campagne d’opinione già dell’Italia liberale a supporto delle imprese africane (da questo punto di vista il caso della guerra italo-turca per la Libia è il più emblematico); la diversificazione nel tempo e nello spazio e per classe sociale del consenso alla guerra abissina, che variò a seconda dei momenti tra l’ottobre del 1935 e il maggio del 1936, che fu differente da regione a regione e presso i diversi ceti o classi sociali; infine la consapevolezza che la misurazione della “spontaneità” del consenso in un regime totalitario, portato per sua natura a produrlo forzatamente, ad estorcerlo ed imporlo, è quanto mai complessa.

Di certo, però, anche la macchina della propaganda e del consenso predisposta dal fascismo per accompagnare la conquista dell’impero del Negus contribuì a costruire quella mentalità da “razza superiore”, quell’atteggiamento di disprezzo nei confronti della popolazione indigena che a sua volta fece da supporto alle efferatezze e ai crimini compiuti, sia a guerra in corso (ancora ricordiamo l’uso dei gas), sia dopo la guerra, con le “operazioni di polizia coloniale”, ossia la violentissima repressione della resistenza locale e con la legislazione razziale.

Finita la guerra di conquista con l’entrata ad Addis Abeba, ne cominciava (o continuava) un’altra contro l’insorgere di un movimento di resistenza abissino e, almeno inizialmente, il principale protagonista fu il generale Graziani, a cui Badoglio, rientrando in Italia, lasciava le cariche di viceré d’Etiopia e governatore generale dell’AOI. E «Graziani dette la caccia alle formazioni resistenti. Comandate da alcuni noti ras, queste disturbavano le comunicazioni, tenevano rapporti con le popolazioni, rendevano ancora presente a livello locale quel “vecchio ordine negussita” che il fascismo affermava di aver sradicato. Per ottenere i loro scopi le colonne italiane ebbero carta bianca: villaggi incendiati, raccolti distrutti, contro le formazioni di resistenti e contro le popolazioni fu condotto ogni genere di guerra regolare e irregolare. […] Quando non furono i fucili o le mitragliatrici delle esecuzioni sommarie, furono le carceri e i campi di internamento a lavorare. Fra questi, tristemente noto divenne quello di Danane, in Somalia, in cui si dice che abbiano perso la vita migliaia di internati». (p. 156)

L’episodio tanto più noto quanto più efferato fu certamente la mattanza scatenata dopo l’attentato a Graziani del 19 febbraio 1937 e conclusasi solo tre mesi dopo, a fine maggio, con un numero ancora incerto, ma di diverse migliaia, di vittime e che culminò nella strage di Debrà Libanos. [Oltre alle pagine del libro di Labanca, per la ricostruzione delle vicende legate a Debrà Libanos ci permettiamo di rimandare al nostro Chi ricorda Debrà Libanòs? Come un falso mito cancella la memoria storica] All’inizio del 1938, Mussolini, irritato per l’inefficacia della campagna di sradicamento della resistenza etiopica condotta da Graziani, decise di richiamarlo e di sostituirlo con un rappresentate della famiglia reale: il duca Amedeo di Savoia-Aosta. Con l’arrivo di quest’ultimo alcune cose cambiarono e migliorarono e alle «fucilazioni sommarie si sostituirono i processi, Danane fu lentamente svuotata, gran parte dei notabili deportati in Italia furono fatti tornare: si sperava che il tempo lavorasse per la solidità dell’impero». (p. 184) Non si può però tacere il fatto – osserva opportunamente Labanca – che fu proprio durante il periodo di governo del duca d’Aosta che la legislazione razziale fu messa in atto nell’AOI e che le operazioni di polizia coloniale continuarono, con le conseguenti violenze, in alcuni casi trasformatesi in strage, come in occasione della «feroce repressione condotta fra il 1° marzo e il 15 aprile 1939 di fronte a una grotta a Zeret, […], circa 200 chilometri a nord di Addis Abeba». (p. 193)

La legislazione razziale, appunto, introdotta con r.d.l del 19 aprile 1937, di seguito tradotto in legge il 30 dicembre 1937, e recante il titolo: Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale fra cittadini e sudditi. Labanca, facendo riferimento a suoi precedenti studi in materia come a quelli di Enzo Collotti e Michele Sarfatti, osserva come la legislazione razzista in AOI, non solo abbia introdotto un odioso regime di apartheid, del tutto simile a quello sudafricano, non solo abbia perseguito l’intento di impedire il meticciato, la mescolanza per via sessuale e coniugale tra italiani ed africani, non solo abbia applicato i principi del peggior razzismo biologico, ma abbia anche fatto da presupposto teorico e pratico al successivo r.d.l del 17 novembre 1938, cioè ai Provvedimenti per la difesa della razza italiana e al conseguente antisemitismo. Aspetto, quest’ultimo, di fondamentale rilevanza in sede di analisi della genesi e dello sviluppo del razzismo e dell’antisemitismo fascisti, in quanto consente di ostacolare le tesi “riduzionistiche” che vorrebbero leggere l’antisemitismo italiano come conseguenza di una imposizione o dettatura da parte dell’alleato tedesco.

Per concludere, come dimostra il libro qui proposto di Labanca, un’opera che in relativamente pochi capitoli e pagine riesce a trattare con grande ampiezza di prospettiva, ricchezza di temi ed aspetti trattati, profondità di analisi una questione storica così complessa come la guerra italiana contro l’Etiopia, lo stato di avanzamento degli studi su questo argomento è ormai molto avanzato e sicuramente si arricchirà ulteriormente nei prossimi anni; ma, allora, ancor più grave e problematica risulta la sostanziale ignoranza collettiva e pubblica di queste pagine di storia italiana. Infatti, scrive l’autore, «mentre l’opinione pubblica e gli italiani appaiono sempre più distanti e meno informati, gli studiosi hanno invece riscoperto la dimensione coloniale della storia d’Italia». (p. 242)

A questa divergenza sempre più profonda e non certo positiva tra ricerca storica e coscienza storica collettiva si aggiunge poi un fenomeno recente che Labanca registra in conclusione del suo lavoro e che è da ritenersi preoccupante, anche alla luce della situazione politica internazionale attuale e cioè il fatto che «in questi ultimi anni si è diffuso nelle opinioni pubbliche europee degli stati già potenze coloniali un sentimento vagamente ma corposamente nostalgico nei confronti dell’ormai lontano passato imperiale. Attraverso la “nostalgia coloniale, la “colonial-algia”, l’Europa ricorda così quando in effetti era potente e dominava il mondo, cosa che non avviene più oggi». (p.243)