di Gioacchino Toni

Valentina Re, Alessandro Cinquegrani, L’innesto. Realtà e finzioni da Matrix a 1Q84, Mimesis, Milano – Udine, 2014, 268 pagine, € 18,00

Valentina Re, Alessandro Cinquegrani, L’innesto. Realtà e finzioni da Matrix a 1Q84, Mimesis, Milano – Udine, 2014, 268 pagine, € 18,00

In una serie di film di fine anni ’90 si problematizza il senso della realtà, la distinzione tra ciò che è, o si considera, reale, dunque vero, e ciò che è finzionale, dunque illusorio. In particolare, nel saggio di Valentina Re ed Alessandro Cinquegrani viene fatto riferimento ad opere come: The Matrix (Lana ed Andy Wachowski, 1999); Apri gli occhi (Abre los ojos, Alejandro Amenábar, 1997); The Game (David Andrew Leo Fincher, 1997); eXistenZ (David Cronenberg, 1999); Pleasantville (Gary Ross, 1998); The Truman Show (Peter Weir, 1998); Dark City (Alex Proyas, 1998); Il tredicesimo piano (The Thirteenth Floor, Josef Rusnak, 1999). Tale produzione cinematografica, affiancata da una nutrita produzione teorica, secondo gli autori del volume, si è sviluppata da un lato lungo un modello dickiano volto al riproporre narrazioni che raccontano “la realtà” come problema, e dall’altro lato verso una riflessione di matrice postmoderna relativa alla “scomparsa della realtà” e sui simulacri. A partire dai punti di contatto tra scenario postmoderno e mondi instabili ed ingannevoli di Philip Kindred Dick, il saggio intende «riprendere e rilanciare un’ipotesi di “saldatura” originariamente elaborata da Brian McHale attraverso la definizione di una “dominante ontologica” in grado di distinguere il funzionamento delle finzioni postmoderne – in opposizione a quelle moderne, che sarebbero caratterizzate da una dominante di tipo epistemologico» (p. 8). L’intenzione palesata dagli autori è quella di provare ad applicare l’elaborazione di McHale all’attualità, eliminando però la subordinazione della problematica ontologica al dibattito sul postmoderno.

Il superamento del dibattito sul postmoderno in un’attualità ormai definita come “postmediale”, secondo gli autori, impone la necessità di confrontarsi con quello che è stato indicato, in vari modi, come “postcinema”, “cinema due” (Francesco Casetti) o “cinema della convergenza” (Henry Jenkins). Le innovazioni tecnologiche digitali hanno certamente svolto un ruolo importante in tali trasformazioni ma la questione da indagare riguarda principalmente quel processo di ridefinizione dello statuto del cinema per come lo si è conosciuto nel XX secolo a partire dalle trasformazioni dei modi di produzione, circolazione, fruizione e riutilizzo dell’audiovisivo.

Film come The Game o The Truman Show possono essere letti come “mind-game film” (Thomas Elsaesser) che costruiscono con il fruitore un nuovo tipo di rapporto votato ad incoraggiare il costituirsi di fandom e nuove modalità di collocazione, circolazione, condivisione e riuso del cinema. Henry Jenkins, applicando categorie come quelle di “cultura convergente” e “transmedia storytelling”, nel rileggere in maniera innovativa Matrix, orienta profondamente le letture di quei film che aprono il nuovo millennio mettendo in discussione il tradizionale senso della realtà.

Film come The Game o The Truman Show possono essere letti come “mind-game film” (Thomas Elsaesser) che costruiscono con il fruitore un nuovo tipo di rapporto votato ad incoraggiare il costituirsi di fandom e nuove modalità di collocazione, circolazione, condivisione e riuso del cinema. Henry Jenkins, applicando categorie come quelle di “cultura convergente” e “transmedia storytelling”, nel rileggere in maniera innovativa Matrix, orienta profondamente le letture di quei film che aprono il nuovo millennio mettendo in discussione il tradizionale senso della realtà.

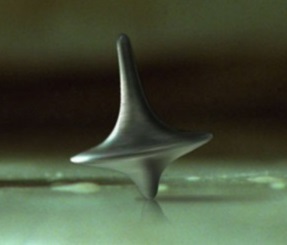

Come dieci anni prima, una nuova ondata di film del nuovo millennio insiste sulla problematizzazione della realtà facendo riemergere quella dominante ontologica individuata anche nella produzione del decennio precedente. Si tratta di film come: Moon (Duncan Jones, 2009); Inception (Christopher Nolan, 2010); Shutter Island (Martin Scorsese, 2010); Source Code (Duncan Jones, 2011); I guardiani del destino (The Adjustment Bureau, George Nolfi, 2011); Total Recall (remake, Len Wiseman, 2012); Cloud Atlas (Lana ed Andy Wachowski e Tom Tykwer, 2012); Oblivion (Joseph Kosinski, 2013). Anche la serialità del nuovo millennio [affrontata su Carmilla] pare caratterizzata dalla medesima problematica ontologica che si traduce in una «proliferazione di mondi paralleli, mondi finzionali che divengono reali, universi ibridi, passaggi non consentiti tra mondi con statuti non assimilabili» (p. 11).

Mentre per l’ondata dei film degli anni ’90 si è fatto un gran parlare della problematica ontologica, per le opere del nuovo millennio, invece, il dibattito pare aver risentito del mutamento del ruolo socio-culturale del cinema e la questione ontologica sembra essersi spostata in altri ambiti ed in altri media (es. produzione seriale). Il saggio in esame intende concentrarsi proprio sul concetto di dominante ontologica individuabile tanto nelle produzioni di fine anni Novanta che del decennio successivo. Se film come Source Code, Shutter Island ed Inception hanno offerto la possibilità di riprendere le categorie di McHale, relative alla dominante ontologica ed alle strategie narrative, è necessario, però, sostengono gli autori, che tale impostazione venga ora supportata dalla rottura del nesso tra dominante ontologica e finzioni postmoderne e dal recupero di strumenti della teoria letteraria e narratologica contestandone la riduzione ad un approccio formalista.

L’idea di dominante ontologica proposta da McHale viene fatta interagire con l’approccio costruttivista di Nelson Goodman e con la sua nozione di “mondo-versioni”, al fine di evidenziare il ruolo cruciale delle “finzioni”, o delle narrazioni (letterarie/cinematografiche), nella “costruzione di mondi”, compresi quelli riconoscibili come “reali”. Riconsiderata attraverso la “critica del costruire mondi” della prospettiva goodmaniana, l’idea di dominante ontologica può essere sganciata dalla riflessione sulla postmodernità acquisendo una valenza più generale riguardante «il contributo delle finzioni alla costituzione di un orizzonte ontologico plurale, composto dai molti “modi di descrivere tutto ciò che viene descritto”. Ed è proprio attraverso l’analisi delle strategie narrative sistematicamente impiegate nei film che qui ci interessano (da Matrix a Source Code, da eXistenZ a Inception) – quelle stesse strategie che ci permettono appunto di identificare una “dominante ontologica” – che proveremo a comprendere che cosa accade quando certe finzioni sembrano in qualche modo “rappresentare” la nostra attività di costruzione di mondi, e in che modo le finzioni costruiscono, o contribuiscono a mettere in discussione e ridefinire, il nostro senso della realtà. Supportati anche dalla recente riflessione narratologica di Gérard Genette, ci soffermeremo in particolare su una di questa strategie, la metalessi, nella convinzione (…) che essa possa rappresentare un concetto in grado di ampliare le riflessione sulla dominante ontologica e sui meccanismi narrativi ad essa sottesi anche alle pratiche contemporanee che caratterizzano la cultura convergente e, in particolare, le attività legate al fandom e le nuove forme di relazione tra lo spettatore e il film» (pp. 12-13).

I curatori, riprendendo l’analisi di Elsaesser a proposito dell’esperienza del fandom, segnalano come il mondo rappresentato venga preso per vero e come si infranga il confine tra il mondo che si racconta e quello in cui si racconta portando da un lato a quella vertigine che si prova di fronte all’incapacità di distinguere il “reale” dal “finzionale” e, dall’altro, al piacere derivato dall’instaurare «forme di relazione e di comunicazione “impossibili” tra il mondo che quotidianamente abitiamo e i mondi finzionali in cui quotidianamente amiamo, seppur provvisoriamente e temporaneamente, transitare» (p. 14). Se buona parte dei film indagati dal saggio è di matrice fantascientifica, pur non mancando esempi che si sottraggono al genere (come The Truman Show e Shutter Island), la seconda parte del testo allarga ad altri ambiti la questione della dominante ontologica rispetto alla science fiction giungendo ad indagare «la capacità di radicalizzare in maniera tragica quel “senso della fine” che pervade il racconto melodrammatico (Se mi lasci ti cancello, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, M. Gondry, 2004), o di problematizzare (…) quella compiutezza, arbitraria ma apparentemente necessaria, che consente alle finzioni di configurare la nostra esperienza nel mondo, altrimenti caotica e insensata (Synecdoche, New York, C. Kaufman, 2008)» (p. 14)

I curatori, riprendendo l’analisi di Elsaesser a proposito dell’esperienza del fandom, segnalano come il mondo rappresentato venga preso per vero e come si infranga il confine tra il mondo che si racconta e quello in cui si racconta portando da un lato a quella vertigine che si prova di fronte all’incapacità di distinguere il “reale” dal “finzionale” e, dall’altro, al piacere derivato dall’instaurare «forme di relazione e di comunicazione “impossibili” tra il mondo che quotidianamente abitiamo e i mondi finzionali in cui quotidianamente amiamo, seppur provvisoriamente e temporaneamente, transitare» (p. 14). Se buona parte dei film indagati dal saggio è di matrice fantascientifica, pur non mancando esempi che si sottraggono al genere (come The Truman Show e Shutter Island), la seconda parte del testo allarga ad altri ambiti la questione della dominante ontologica rispetto alla science fiction giungendo ad indagare «la capacità di radicalizzare in maniera tragica quel “senso della fine” che pervade il racconto melodrammatico (Se mi lasci ti cancello, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, M. Gondry, 2004), o di problematizzare (…) quella compiutezza, arbitraria ma apparentemente necessaria, che consente alle finzioni di configurare la nostra esperienza nel mondo, altrimenti caotica e insensata (Synecdoche, New York, C. Kaufman, 2008)» (p. 14)

Recuperando le proposte elaborate da Brian McHale, si può affermare che mentre le narrazioni moderne sono incentrate «sul problema della conoscenza, e della conoscibilità, del mondo e della realtà, e dei modi in cui questa conoscenza può realizzarsi ed essere condivisa tra gli individui» (p. 26), per quanto riguarda le finzioni postmoderne, invece, il problema non è legato alle forme di conoscenza del mondo e della realtà, ma ai concetti stessi di “mondo” e di “realtà”. Si passa da una dominante di tipo epistemologico ad una dominante di tipo ontologico. Se la modernità a dominante epistemologica trova le sue forme narrative privilegiate nell’inchiesta, nell’indagine e nella detective story, la postmodernità a dominante ontologica le trova invece nei generi del fantastico e della fantascienza e quest’ultima, in particolare, permette una continua oscillazione tra realtà diverse. La presenza in una finzione di una determinata dominante non significa per forza di cose che tale finzione sia totalmente priva di elementi riconducibili all’altra dominante; slittamenti da una modalità all’altra sono sempre possibili. A tal proposito il saggio porta come esempio il celebre Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966), film che, pur procedendo lungo una (moderna) detective story, finisce con il protagonista che perde la convinzione che visione e conoscenza coincidano. Pur essendo incentrato su problematiche epistemologiche riguardanti le possibilità di conoscere la realtà, il film finisce, dunque, col deviare verso questioni di ordine ontologico.

Secondo McHale le finzioni a dominante ontologica presentano mondi a “scatole cinesi” ricorrendo ad una serie di strategie volte a problematizzare il senso della realtà e la possibilità di una pluralità di mondi. Con il moltiplicarsi dei livelli si può determinare un punto di collasso in cui si fatica ad identificare il livello in cui ci si trova. McHale sostiene che i testi di matrice postmoderna incoraggiano una strategia (definita “trompe l’œil”) che tende a far percepire al lettore un mondo di secondo livello come se fosse il mondo principale, salvo poi svelare l’inganno e, dunque, rivelare il vero statuto ontologico della supposta “realtà”. Attraverso tale strategia una supposta rappresentazione “reale” rivela il suo essere “virtuale”, o viceversa. Nel saggio viene sottolineato come, nonostante McHale non ne faccia menzione, tale strategia si ritrovi anche in Genette, pur sotto altro nome (“pseudodiegetico”), ma in questo ultimo caso non si tratta di un’opposizione “realtà” Vs. “finzione” ma di una strategia volta a raccontare come diegetico ciò che è stato presentato come metadiegetico, come avviene, continua il saggio, in film come Matrix ed eXistenZ. La terza strategia di cui parla McHale (“mise en abyme”) è «caratterizzata dalla combinazione di tre elementi: la presenza di un racconto incassato, o metaracconto di secondo livello; la riproposta, nel metaracconto, di tratti presenti anche nel racconto principale; l’aspetto caratterizzante dei tratti riprodotti, così che si possa sostenere che il racconto di secondo livello riproduce il racconto di primo livello» (p. 39). L’ultima, strategia individuata da McHale risulta, nuovamente, collegabile alle riflessioni di Genette a proposito della metalessi.

Secondo Genette il passaggio da un livello all’altro risulta possibile soltanto attraverso alcune strategie ritenute convenzionalmente legittime (es. qualcuno inizia a raccontare od a leggere un testo… ) senza che vi sia “reale” comunicazione tra mondo raccontato e mondo in cui si racconta; i confini che dividono mondo diegetico principale e mondo metadiegetico risultano intoccabili, non permettono scambio se non attraverso un atto convenzionale. Tuttavia, cinema e letteratura sono pieni di narrazioni in cui i livelli diegetici vengono violati e si superano i confini tra mondo rappresentato e mondo della rappresentazione. Se i personaggi di una finzione possono essere presentati come lettori/spettatori, il lettore/osservatore “reale” può essere/sentirsi a sua volta personaggio fittizio. La metalessi più spiazzante, sostiene Genette, si trova proprio in questa ipotesi, cioè che l’extradiegetico è forse sempre diegetico. Con il termine metalessi Genette indica dunque l’infrazione del confine che separa l’atto di rappresentazione (primo livello) dal mondo rappresentato (secondo livello), cioè una strategia volta ad evidenziare come non esista un realtà, ma diversi livelli di realtà.

Si danno forme diverse di metalessi tanto da potere essere distinte tra ontologica e retorica o, ancora, tra ascendente e discendente ecc. Per quanto riguarda la metalessi ontologica (o finzionale) il saggio porta come esempi La rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo, W. Allen, 1985), ove una personaggio del film nel film “esce” dallo schermo, oppure Pleasantville in cui il passaggio ha forma inversa ed un personaggio di un mondo dato come reale viene catapultato in un mondo finzionale. Per quanto riguarda la metalessi retorica (o narrativa) un esempio riportato è quello di The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013), film strutturato attorno ad un narratore extradiegetico (in voice over: “Il mio nome è Jordan Belfort”…) che racconta la storia che lo vede protagonista. Nella veste di narratore extradiegetico si rivolge direttamente al narratario extradiegetico (“Vedete quell’enorme proprietà laggiù… È casa mia”). «Se è vero che Jordan Belfort narratore extradiegetico in voice over può rivolgersi a noi, lo stesso non si può dire per Jordan Belfort personaggio, che dal livello diegetico, voice in, non può interpellare il narratario extradiegetico. Eppure pretende di farlo, con un effetto di chiara (seppur ludica) violazione dei livelli: senza soluzione di continuità, mentre scende la scalinata della sua lussuosissima villa, Jordan Belfort personaggio, sguardo in macchina e voice in, continua a raccontare la sua storia come se nulla fosse, e si rivolge direttamente a “noi” mentre gli altri personaggi, impassibili, continuano a interagire con lui» (p. 46). Nel caso della metalessi discendente si scende (per infrazione) dal secondo livello al primo, passando dal metaracconto al racconto principale (es. La rosa purpurea del Cairo), mentre nel caso della metalessi ascendente si sale (per infrazione) dal primo al secondo livello, dal racconto principale al metaracconto (es. Pleasantville). Altro tipo di metalessi individuato è quello intertestuale od orizzontale, ove ad essere violati sono i confini tra diversi mondi rappresentati, come ad esempio in Alien vs. Predator (P. W. S. Anderson, 2004). Ovviamente esistono situazioni in cui si scivola da un tipo di metalessi all’altra, come avviene nel film Vero come la finzione (Stranger Than Fiction, M. Forster, 2006), ove si passa dalla metalessi retorica a quella ontologica.

Diversi studi hanno tentato di analizzare la particolarità di Matrix nello scenario dei media senza però ricorrere a quei concetti di convergenza culturale e di transmedia storytelling proposti da Henry Jenkins, «che proprio in Matrix trovano un ambito di applicazione ed esemplificazione in qualche modo emblematico e che tanto successo avranno negli studi sul cinema negli anni immediatamente successivi, assurgendo a vero e proprio canone del cinema contemporaneo» (p. 70). Il saggio Matrix: uno studio di caso (a cura di G. Pescatore, 2006) propone diverse riflessioni che sarebbero poi risultate utili alla diffusioni degli studi di Jenkins, all’epoca poco conosciuti in Italia. Oltre alla linea di indagine “pre-jenkinsiana”, sostiene Re, nel testo curato da Pescatore è rintracciabile una serie di problematiche ruotanti attorno a quattro questioni: «lo statuto ontologico della realtà e la veridicità dell’esperienza e della percezione; la relazione tra mente e corpo; il ruolo della tecnica; la questione degli universi virtuali» (p. 71). Indipendentemente delle specifiche problematiche evocate, continua la studiosa, è interessante notare la rilevanza sociale di un film come questo. «Il volume Matrix: uno studio di caso ci mostra come, pur in un momento di cambiamento profondo del panorama mediale e degli studi sul cinema, al film (in senso lato) venga ancora attribuita una rilevanza culturale, nel senso di una centralità nei processi e nei discorsi che organizzano la nostra cultura» (p. 72). A questo punto si chiede Valentina Re perché nessun saggio interpretativo paragonabile a questo sia stato realizzato a proposito di film più recenti come Source Code, Shutter Island ed Inception. Certo, sostiene la studiosa, potrebbe trattarsi semplicemente di film incapaci di suscitare il medesimo interesse prodotto dall’ondata di opere di fine anni ’90, ma se si vuole provare a dare una risposta più convincente occorre forse, continua Re, prendere atto del cambio di scenario (ben indagato da Francesco Casetti nel suo L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, 2005). Nel corso del decennio che separa Matrix da film come Source Code od Inception il cinema sembra essere stato soppiantato da altri media (televisione, internet…). Se Matrix si poneva sulla soglia di tali mutamenti, i nuovi film si inseriscono all’interno di trasformazioni ormai avvenute. Inoltre, continua la studiosa, «a essere mutato, insieme al ruolo del cinema nel panorama mediale e nella rete dei discorsi sociali, è anche lo sguardo sul cinema, la prospettiva da cui si osservano il cinema e i processi di riposizionamento (o rilocazione) a cui è soggetto, con il risultato che determinate problematiche e linee di ricerca divengono progressivamente minoritarie» (p. 73).

Diversi studi hanno tentato di analizzare la particolarità di Matrix nello scenario dei media senza però ricorrere a quei concetti di convergenza culturale e di transmedia storytelling proposti da Henry Jenkins, «che proprio in Matrix trovano un ambito di applicazione ed esemplificazione in qualche modo emblematico e che tanto successo avranno negli studi sul cinema negli anni immediatamente successivi, assurgendo a vero e proprio canone del cinema contemporaneo» (p. 70). Il saggio Matrix: uno studio di caso (a cura di G. Pescatore, 2006) propone diverse riflessioni che sarebbero poi risultate utili alla diffusioni degli studi di Jenkins, all’epoca poco conosciuti in Italia. Oltre alla linea di indagine “pre-jenkinsiana”, sostiene Re, nel testo curato da Pescatore è rintracciabile una serie di problematiche ruotanti attorno a quattro questioni: «lo statuto ontologico della realtà e la veridicità dell’esperienza e della percezione; la relazione tra mente e corpo; il ruolo della tecnica; la questione degli universi virtuali» (p. 71). Indipendentemente delle specifiche problematiche evocate, continua la studiosa, è interessante notare la rilevanza sociale di un film come questo. «Il volume Matrix: uno studio di caso ci mostra come, pur in un momento di cambiamento profondo del panorama mediale e degli studi sul cinema, al film (in senso lato) venga ancora attribuita una rilevanza culturale, nel senso di una centralità nei processi e nei discorsi che organizzano la nostra cultura» (p. 72). A questo punto si chiede Valentina Re perché nessun saggio interpretativo paragonabile a questo sia stato realizzato a proposito di film più recenti come Source Code, Shutter Island ed Inception. Certo, sostiene la studiosa, potrebbe trattarsi semplicemente di film incapaci di suscitare il medesimo interesse prodotto dall’ondata di opere di fine anni ’90, ma se si vuole provare a dare una risposta più convincente occorre forse, continua Re, prendere atto del cambio di scenario (ben indagato da Francesco Casetti nel suo L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, 2005). Nel corso del decennio che separa Matrix da film come Source Code od Inception il cinema sembra essere stato soppiantato da altri media (televisione, internet…). Se Matrix si poneva sulla soglia di tali mutamenti, i nuovi film si inseriscono all’interno di trasformazioni ormai avvenute. Inoltre, continua la studiosa, «a essere mutato, insieme al ruolo del cinema nel panorama mediale e nella rete dei discorsi sociali, è anche lo sguardo sul cinema, la prospettiva da cui si osservano il cinema e i processi di riposizionamento (o rilocazione) a cui è soggetto, con il risultato che determinate problematiche e linee di ricerca divengono progressivamente minoritarie» (p. 73).

L’ambito letterario è stato indagato da Alessandro Cinquegrani a partire dal film Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) da lui considerato «il punto di partenza di un filone letterario che ha via via preso piede con decisione nella seconda metà degli anni Novanta anche se si è poi esaurito nel volgere di pochi anni (e) per quanto riguarda il decennio successivo si prende avvio da Gomorra (…) campione di quel supposto “ritorno del reale” di cui molto si è parlato e si parla ancora. La semplice giustapposizione di queste due opere stabilisce una distanza incolmabile tra le due stagioni della letteratura, tra due sensibilità opposte» (p. 15).

La convinzione che la distanza tra gli anni Novanta ed i Duemila si basi soprattutto su ciò che si sceglie di analizzare, induce gli autori del saggio a sottolineare come in questo «non si indagano le ragioni, i moventi, la psicologia collettiva che ha portato al successo di una o un’altra forma, della scrittura di genere o dell’autofiction» ma ci si limiti a «prendere atto di un panorama e all’interno di quel panorama segnare un percorso (…) che ognuno valuterà sulla base delle proprie esperienze di lettura» (p. 16-17). In sostanza si vogliono analizzare alcuni fenomeni, particolarmente rilevanti, senza mirare a ricavarne una fenomenologia. Sono state scelte alcune opere paradigmatiche per decennio a cui fanno seguito alcuni casi, per ogni decade, che complicano ed articolano i paradigmi scelti mostrando come tali paradigmi di partenza non possono certo essere considerati esaustivi e risolutivi. Tra i testi analizzati troviamo: Underworld (Don DeLillo, 1997); Troppi paradisi (Walter Siti, 2006); La vita come un romanzo russo (Un roman russe, Emmanuel Carrère, orig. 2007 – it. 2009); Espiazione (Atonement, Ian McEwan, orig 2001 – it. 2003); Esordi (Antonio Moresco, 1998), Canti del caos (Antonio Moresco, 2009); Pentalogia delle stelle (Mauro Covacich, dal 2003 al 2011); 1Q84 (Haruki Murakami, orig. dal 2009 al 2010 – it. dal 2011 al 2012).