di Mauro Baldrati

La storia di Janis Joplin è in un certo senso esemplare, come le storie parallele degli altri artisti rock, vissuti ai margini di esistenze frenetiche, nelle quali le fragilità e le insicurezze dei personaggi vengono calpestate e violate dallo star system che li ha inghiottiti.

La storia di Janis Joplin è in un certo senso esemplare, come le storie parallele degli altri artisti rock, vissuti ai margini di esistenze frenetiche, nelle quali le fragilità e le insicurezze dei personaggi vengono calpestate e violate dallo star system che li ha inghiottiti.

Come non evocare i suoi contemporanei Jimi Hendrix e Jim Morrison, morti come lei a 27 anni, risucchiati da turbini professionali/esistenziali dove psicologie insicure, tormentate, hanno trovato le loro trasfigurazioni (auto)distruttive.

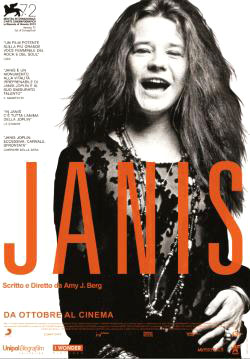

Janis, Il magnifico film documentario diretto da Amy Berg, che offre straordinari filmati d’epoca – non solo spezzoni di concerti di Janis Joplin, alcuni mai visti, ma riprese in bianco e nero di città americane dei primi anni ‘60, le angoscianti suburre industriali di Port Arthur e Austin (Texas), dove Janis passò l’infanzia e l’adolescenza, e poi Frisco, il mito assoluto di libertà e creatività per tutti i giovani hipsters del mondo – ripercorre la via accidentata, irta di pericoli mortali, della più grande blues singer bianca.

Fuggita, letteralmente, dal sud razzista dove subì ogni sorta di angheria da parte dei compagni di scuola, riuscì a mettersi in contatto con un gruppo di musicisti che formarono, forse, il suo gruppo migliore: i Big Brother. E subito sorge spontanea l’associazione con Jimi Hendrix, che probabilmente non avremmo mai conosciuto se, un dato giorno, in un dato luogo, non avesse incontrato Chas Chandler. Jimi Hendrix, che frequentava lo stesso bar del Greenwich, come ci ha raccontato Patti Smith nella sua bella autobiografia. Un’altra esistenza furiosa, iperveloce, lacerata dagli eventi e dai propri tormenti interiori.

Chi già conosce la storia di Janis Joplin, e ha ascoltato il suo canto blues intenso, provocatorio, troverà in questo documentario, pervaso di epica e di romanticismo in ogni singolo fotogramma, una conferma: la grande arte novecentesca, che sgorga direttamente dalla sofferenza, dalla rabbia, dalla solitudine. Chi l’ha scoperta recentemente attraverso il mito, come gli under-trenta, seguirà le intervista dei fratelli, degli amici, degli amanti, dei manager, col fiato sospeso. Guarderà quegli antenati con gli occhialetti rotondi, con vestiti semplici ma estremi, Janis come una maschera di carnevale, tutti pervasi di libertà, creatività, sfida. Tutti insieme, allegri, chiassosi, stravolti oltre ogni limite. E poi la discesa agli inferi dell’eroina e dell’alcol, il conto da pagare per entrare in quelle vite avventurose, nell’illusione di poter essere “diversi” ed “elevati”.

La sofferenza è una componente della vita di Janis, tanto da farne una creatura tra le più infelici della storia. Come Baudelaire per esempio, col quale condivide l’adolescenza tormentata. Come Baudelaire, il branco feroce e vigliacco dei compagni di scuola l’ha umiliata, perseguitata, annientando la fiducia in se stessa e fomentando, forse, una volontà quasi mistica di rivalsa e di successo. Ma, a differenza di Baudelaire, non ha fatto del male e della sofferenza una forma perversa di piacere. Non ha creato un mostro poetico di falsità, di negazione, di mimesi, di dolore perfezionato fino a farne un modello superiore, unico al mondo, di poesia.

Janis era sincera fino alla provocazione, o almeno credeva di esserlo. Sperava di esserlo. Cantava il blues, era il blues. Cercava di tenersi “su”, doveva farlo, ma le sue radici erano deboli, erano malate, così precipitava, falliva, sprofondava nell’eroina.

Eppure.

Eppure in un certo senso spiegare la solitudine interiore di Janis, le sue speranze frustrate e umiliate dall’ambiente esterno dell’adolescenza, meschino e fascista, può essere riduttivo. Quasi tutti gli studenti fuori sede, per esempio, vivono delle solitudini atroci. E alle elementari e alle medie non è raro essere tormentati dai bulli. E molti si sentono bruttini, come Janis, che invece non era poi così maschile e “grassa”. Sono brutte esperienze ma talvolta non bastano a spiegare l’autodistruzione.

Tracce più significative qua e là emergono dal film, che non ha la pretesa, per fortuna, di addentrarsi in un’indagine psicanalitica. Quello semmai tocca a noi. La famiglia, per esempio. Sembrerebbe composta di “brave persone” americane, e probabilmente lo era. Il papà le fa addirittura gli auguri quando lei decide di mettersi a cantare. Lo vediamo, il gruppo di famiglia americano in un interno, con la madre che inforca quegli incredibili occhiali anni ’50, che abbiamo visto in tante foto in bianco e nero di Richard Avedon e di Robert Frank. La provincia profonda, con le sue coercizioni violente, assolute quanto velate di buone maniere; quelle auto che sfilano per le strade del Texas con le bandiere del Ku-Klux-Klan. Quel patema di Janis di non essere all’altezza, di non essere MAI all’altezza. Quella paura di deluderli. Quell’ansia di non farcela. E al contempo la volontà disperata di farcela, che confligge aspramente col blocco della paura, che forse le impedisce di accettare la lotta quotidiana, continua e persino umile per realizzare i suoi desideri.

E, come dice in una intervista tra le più toccanti, quando dopo il concerto tutti i componenti del suo gruppo se ne vanno, in compagnia delle fidanzate, e lei rimane sola, e torna in albergo in preda allo sconforto e alla solitudine cosmica (come nitidamente ci ha descritto Patti Smith, che la accompagnava in camera, e la consolava, e le teneva la mano mentre Janis versava fiumi di lacrime), cos’era l’eroina se non un compagno già pronto, già disponibile, che bastava iniettarsi in vena per sentirlo vicino? Un compagno totalizzante che cacciava via i fantasmi dei “doveri” disattesi, delle illusioni che il successo del palcoscenico, travolgente ma di breve durata, non riusciva a soddisfare?

Possiamo trovarla nelle e tra le immagini e le voci del film, questa banalità della sofferenza. Questo demone della solitudine che la moltitudine, e la festa, e persino un uomo che forse l’amava veramente, ma la voleva disintossicata per stare con lei, non sono mai riusciti a sconfiggere. Questo demone Janis ha di scelto di non scacciarlo mai del tutto dalla sua vita.

E in fondo ha lavorato per noi. Perché Janis Joplin, da vera grande artista del ‘900, una razza estinta, ha convogliato tutto questo magma caotico e lebbroso nel suo canto blues, nella sua voce, e ha pagato con la vita il “prodotto” che tutti noi, giovani e vecchi, oggi consumiamo con ammirazione e anche con amore.