di Gioacchino Toni

Raffaella Perna, Ilaria Schiaffini, Etica e fotografia. Potere, ideologia, violenza dell’immagine fotografica, Derive Approdi, Roma, 2015, 154 pagine, € 16.00

Raffaella Perna, Ilaria Schiaffini, Etica e fotografia. Potere, ideologia, violenza dell’immagine fotografica, Derive Approdi, Roma, 2015, 154 pagine, € 16.00

«L’intrattabile realtà della fotografia si sposa oggi con una fruizione sempre più frettolosa, o “distratta”, per usare le parole di Benjamin: l’utente tende a privilegiare la condivisione dell’immagine rispetto alla sua visione, il commento rispetto alla sua comprensione, e a sostituire l’esperienza diretta con la sua simulazione» (I. Schiaffini, p. 12)

Il saggio raccoglie una serie di contributi volti ad indagare ciò che è ben sintetizzato dal sottotitolo del saggio stesso: Potere, ideologia, violenza dell’immagine fotografica. In estrema sintesi, ad essere affrontati nei diversi interventi sono: il ruolo delle immagini traumatiche in un contesto ove pare sempre più importante condividerle e commentarle piuttosto che osservarle e comprenderle; la funzione del fotografo come testimone e produttore di informazioni; il rapporto tra fotografia ed etnografia nel suo tentativo di trasformarsi da strumento di dominio a mezzo di socializzazione; il carattere documentale della fotografia dei campi di prigionia e dei profughi; il ruolo dell’immaginario bellico e della costruzione dell’identità di genere prima e dopo l’avvento della fotografia; la questione della censura del corpo delle donne ed il ruolo assunto a tal proposito dall’immagine fotografica; il rapporto tra fotografia e Movimento del ’77; il dominio ad opera di uno stile unico ed omologante della cultura visuale della contemporaneità; l’epica contemporanea in alcuni esempi di sinergie tra letteratura e fotografia.

Immagini di stragi, di massacri e di torture compaiano con sempre maggior frequenza sui diversi mezzi di comunicazione ponendo, ancora una volta, d’attualità la questione relativa all’eventualità o meno di mostrare tali immagini e l’obbligo di interrogarsi circa il senso ed il fine che tali visioni vengono ad avere in un contesto, come quello attuale, votato alla mercificazione più spietata. Di fronte a tale tipo di immagini, sostiene Ilaria Schiaffini, tornano a confrontarsi coloro che ritengono la loro diffusione una sorta di obbligo al fine di suscitare una reazione morale e quanti, invece, vedono nella proliferazione forsennata di tali immagini il rischio dell’anestetizzazione.

Susan Sontag, nel celebre saggio pubblicato nel 1973, On Photography (Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, 1978), sosteneva che la fotografia traumatica finiva col provocare un effetto di paralisi nell’osservatore a causa del senso di impotenza da cui veniva investito. A proposito di effetto anestetizzante, John Berger, nel suo “Photographs of Agony” in About Looking del 1980, (“Fotografie d’agonia” in Sul guardare, 2009) segnala come nella foto traumatica le distanze di ordine temporale, culturale e geografico che intercorrono tra l’evento riprodotto e l’osservatore possano provocare, dopo lo shock iniziale, un senso di inadeguatezza morale superato tramite rimozione od attraverso un distaccato gesto di beneficenza. Tale distanza tra immagine traumatica ed osservatore decontestualizza l’evento facendogli perdere valenza politica.

La diffusone delle immagini traumatiche è utile al fine di denunciare le atrocità e rendere una qualche forma di giustizia alle vittime o, viceversa, rappresenta un superamento della soglia di rispetto dell’altrui dolore? Inoltre, tale esposizione, quanto ha a che fare con un insensibile, macabro e profittevole voyeurismo? Si pensi a quante trasmissioni televisive hanno costruito la loro fortuna in termini di audience e relativi introiti pubblicitari sulle immagini drammatiche. Ci si potrebbe spingere addirittura a chiedersi se qualche traccia di inconsapevole voyeurismo è presente anche in chi, in tutta onestà, decide di mostrare tali immagini col nobile fine di denuncia.

Oltre all’aspetto voyeuristico, l’autrice sottolinea come l’attualità sia contraddistinta anche da un’evidente esibizione narcisistica, in entrambi i casi ciò è consentito anche dai particolari e diffusi dispositivi tecnologici e comunicazionali contemporanei. Voyeurismo ed esibizionismo finiscono col «modificare non solo le modalità di ricezione e apprensione delle informazioni, ma anche le relazioni sociali e affettive, con un impatto dirompente nelle nuove generazioni» (p. 12).

L’antica questione dell’autenticità dell’immagine fotografica pare essere tornata d’attualità, se mai ha conosciuto un periodo d’oblio, e non solo a causa dell’estrema malleabilità dell’immagine digitale perché, secondo Ilaria Schiaffini, se «ci spostiamo dalla teoria del dispositivo fotografico alla pratica dei suoi usi sociali, possiamo concludere che il paradigma realistico documentario della fotografia sopravvive col digitale, e che all’idea di autenticità si è sostituita quella, diversa ma affine, di credibilità. (…) Quali che siano le potenzialità di simulazione della realtà nell’era digitale, inalterato sembra rimanere il valore probatorio della fotografia, l’attestazione di realtà che essa è in grado di introdurre nell’osservatore fin dalle origini» (p. 7).

Per quanto riguarda gli usi attuali della fotografia, secondo Ilaria Schiaffini, a determinare conseguenze etiche e politiche rilevanti non è tanto la tecnologia di produzione, più o meno manipolabile, quanto la pratica della condivisione che sui social media è istantanea e non mediata da un’agenzia di stampa o da un editore. Oggi tutti gli individui possono divenire fotogiornalisti occasionali visto che attraverso un semplice smartphone possono riprendere un evento e diffonderlo istantaneamente ad un numero potenzialmente infinito di destinatari. Tutto ciò può essere letto tanto come forma di democratizzazione dell’informazione quanto come forma di controllo sociale. Inoltre, sostiene Schiaffini, la libertà individuale di realizzare e distribuire fotografie, produce una democrazia illusoria se ciò non si traduce in responsabilità individuabili.

In un panorama come quello attuale, in cui, sostiene la studiosa, «l’utente tende a privilegiare la condivisione dell’immagine rispetto alla sua visione, il commento rispetto alla sua comprensione, e a sostituire l’esperienza diretta con la sua simulazione» (p. 12), occorre affrontare una riflessione sull’immagine fotografica che coinvolga più ambiti disciplinari, nella consapevolezza di come l’indagine sulla fotografia debba oggi più che mai tenere in considerazione i suoi usi nell’ambito di un web evoluto in direzione di un alto livello di interazione tra gli utenti e di condivisione di materiali. Da tale premesse nasce il volume Etica e Fotografia nell’ambito di un convegno tenutosi presso l’Università di Roma La Sapienza allo scopo di intrecciare riflessioni sull’immagine fotografica derivanti da diversi ambiti disciplinari e sensibilità.

Antonella Frongia affrontando il ruolo del fotografo nel suo essere testimone e produttore di informazioni, si sofferma sulla valutazione etica dell’esibizione di immagini di violenza ad un pubblico che non ha assistito direttamente a tali eventi. Di fronte a situazioni particolarmente cruente è opportuno o meno fotografare? Tali immagini si devono diffondere pubblicamente o è meglio censurarle al grande pubblico? Altra riflessione sviluppata dalla studiosa riguarda «il tema della violenza in rapporto all’ontologia del mezzo fotografico» (p. 15), questione cara a diversi teorici che in passato hanno ragionato circa la violenza intrinseca al medium fotografico, come Metz, Baudrillard, Barthes ed, in particolare, Susan Sontag. Se buona parte delle letture critiche pongono l’accento sul fatto che guardare significa imporre il proprio sguardo sull’Altro, è però possibile opporre ad una visione così drastica una lettura della fotografica volta a mettere in luce il suo essere un processo più che un atto.

Antonella Frongia affrontando il ruolo del fotografo nel suo essere testimone e produttore di informazioni, si sofferma sulla valutazione etica dell’esibizione di immagini di violenza ad un pubblico che non ha assistito direttamente a tali eventi. Di fronte a situazioni particolarmente cruente è opportuno o meno fotografare? Tali immagini si devono diffondere pubblicamente o è meglio censurarle al grande pubblico? Altra riflessione sviluppata dalla studiosa riguarda «il tema della violenza in rapporto all’ontologia del mezzo fotografico» (p. 15), questione cara a diversi teorici che in passato hanno ragionato circa la violenza intrinseca al medium fotografico, come Metz, Baudrillard, Barthes ed, in particolare, Susan Sontag. Se buona parte delle letture critiche pongono l’accento sul fatto che guardare significa imporre il proprio sguardo sull’Altro, è però possibile opporre ad una visione così drastica una lettura della fotografica volta a mettere in luce il suo essere un processo più che un atto.

L’intervento di Antonella Frongia si sofferma in particolare sull’operato di Jacob Riis, fotografo che a fine Ottocento ha documentato i bassifondi newyorchesi attraverso scatti notturni ottenuti grazie ai lampi di polvere di magnesio. Si è più volte insistito sulla violenza di tali bagliori che, in ossequio alle teorie del determinismo sociale a cui si rifaceva Riis, avrebbero dovuto, secondo una logica di denuncia sociale, esporre i “fatti”, relativi alle miserie del lumpenproletariat urbano, a cui rispondere poi con un’azione sociale volta a migliorare le cose. La fotografia di Riis può essere letta come mezzo di svelamento dello stato di miseria a cui è costretta una parte di popolazione newyorchese, ma anche come atto violento ed aggressivo, volto a ledere la privacy dei cittadini meno abbienti per finalità commerciali. Sebbene la critica nei confronti dell’uso della luce violenta del flash ha una sua ragion d’essere, secondo la studiosa, a ciò si dovrebbe affiancare l’idea che probabilmente lo stesso Riis cercava nelle sue fotografie un minimo di interazione con gli individui ripresi; se alcuni personaggi si mostrano accecati dai lampi del falsh, dunque in balia del gesto autoritario dello scatto del fotografo, altri sembrano interagire nei confronti di tali bagliori palesando sguardi di resistenza conflittuale. Ciò non toglie che anche in tali foto non viene meno il rapporto gerarchico autoritario che vede il fotografo compiere un atto di violenza nei confronti di chi viene dapprima sottoposto ad un lampo abbagliante e poi ritratto senza alcun consenso, ma resta il fatto che forse è possibile scorgere nell’autore l’idea di come anche in questo tipo di fotografia dei “fatti” vi sia una componente di interazione in cui i soggetti ripresi hanno un, seppur piccolo, momento attivo.

Antonello Ricci si occupa del rapporto tra fotografia ed etnografia a partire dalla loro nascita e dal loro sviluppo pressoché contemporaneo nel corso della seconda metà dell’Ottocento, in un ambiente permeato dalla cultura positivista. Vista l’importanza che l’antropologia dell’epoca concede allo sguardo ed all’osservazione è inevitabile che la fotografia venga ad avere un ruolo importante nel rilievo antropometrico. Alle misurazioni del corpo si aggiunge il dato fotografico. Non è difficile individuare nella fotografia antropometrica un atto estremamente violento nei confronti della persona costretta ad esibire il proprio corpo nudo in maniera tutt’altro che spontanea, ad assumere una postura innaturale in «una messa in scena del tutto estranea alle prospettive emiche dell’autorappresentazione» (p. 31), incurante del punto di vista di chi viene fotografato a proposito delle modalità rappresentative della persona e del disinteresse per le «ricadute a livello simbolico, religioso, mitico e rituale che la ripresa fotografica e la conseguente esposizione/rappresentazione figurativa porta con sé nell’orizzonte culturale della persona ripresa» (p. 31). Fortunatamente, in età contemporanea, la fotografia etnografica si è indirizzata verso una riduzione della distanza tra studioso-ricercatore e soggetto della ricerca, in ossequio ad una concezione della fotografia come “veicolo di socializzazione” tra fotografo e soggetto fotografato.

Adolfo Mignemi indaga il carattere documentale delle immagini aerofotografie dei prigionieri e dei profughi dalla Guerra di secessione americana fino alla Seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda la Guerra di secessione americana vengono affrontate in particolare le immagini di Camp Sumter, ad Andersonville, ove l’esercito sudista raccoglie ben 45.000 prigionieri di guerra. Tali fotografie testimoniano le tremende condizioni di vita dei prigionieri, condizioni che causeranno la morte per malattia e stenti di quasi 13.000 reclusi. A proposito della Grande guerra viene posto l’accento sull’uso della fotografia come arma di propaganda da parte dei diversi governi nazionali e di come si sviluppi una vera e propria ossessione per rappresentare la potenza militare del proprio esercito a confronto con la debolezza dell’avversario. Non di rado si tende a voler evidenziare anche la superiorità del proprio soldato dal punto di vista sociologico e razziale, tanto che si può parlare di nascita una “immagine del nemico” connessa alle strategie di propaganda. Altra documentazione importante riguarda il genocidio degli armeni da parte del governo dei Giovani turchi. Particolare attenzione viene poi riservata alla cosiddetta “pacificazione della Cirenaica” portata avanti dal governo italiano attraverso atrocità di ogni tipo, armi chimiche comprese. In tal caso l’album fotografico che correda il volume di Rodolfo Graziani rappresenta una documentazione importante.

Adolfo Mignemi indaga il carattere documentale delle immagini aerofotografie dei prigionieri e dei profughi dalla Guerra di secessione americana fino alla Seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda la Guerra di secessione americana vengono affrontate in particolare le immagini di Camp Sumter, ad Andersonville, ove l’esercito sudista raccoglie ben 45.000 prigionieri di guerra. Tali fotografie testimoniano le tremende condizioni di vita dei prigionieri, condizioni che causeranno la morte per malattia e stenti di quasi 13.000 reclusi. A proposito della Grande guerra viene posto l’accento sull’uso della fotografia come arma di propaganda da parte dei diversi governi nazionali e di come si sviluppi una vera e propria ossessione per rappresentare la potenza militare del proprio esercito a confronto con la debolezza dell’avversario. Non di rado si tende a voler evidenziare anche la superiorità del proprio soldato dal punto di vista sociologico e razziale, tanto che si può parlare di nascita una “immagine del nemico” connessa alle strategie di propaganda. Altra documentazione importante riguarda il genocidio degli armeni da parte del governo dei Giovani turchi. Particolare attenzione viene poi riservata alla cosiddetta “pacificazione della Cirenaica” portata avanti dal governo italiano attraverso atrocità di ogni tipo, armi chimiche comprese. In tal caso l’album fotografico che correda il volume di Rodolfo Graziani rappresenta una documentazione importante.

Dagli anni Trenta si inizia a disporre di documentazioni visive significative al fine di rivelare l’ideologia sottesa alle immagini ufficiali. Sempre a proposito degli anni Trenta, le aggressioni italiana all’Etiopia e giapponese ai territori cinesi sono documentate da numerose fotografie che mostrano un incredibile campionario di atrocità che spazia dalle rappresaglie sui civili, agli stupri di donne fino all’utilizzo dei prigionieri come sagome per esercitare le reclute al combattimento all’arma bianca. Un passaggio significativo dell’intervento di Mignemi riguarda il fatto che le fotografie di quelle atrocità, così come quelle scattate dai telefoni cellulari nel corso delle guerre recenti, come in Afganistan, non sono state realizzate per denunciare i fatti, ma al fine di diffondere compiaciute immagini-ricordo. Da ciò deriva la necessità di «ricostruire la natura e i caratteri del rapporto tra immagine pubblica e immagine privata intesa come terreno di emulazione lessicale e linguistica e campo di sperimentazione di vere e proprie parafrasi visive». (p. 48).

Interessante anche lo svilupparsi in diversi paesi, tra questi l’Italia, e non solo nei territori coloniali, di una modalità di rappresentare il “nemico interno” come una patologia da estirpare anche attraverso il ricorso a strutture pensate in funzione dello stato di guerra; si tratta di una vera e propria militarizzazione dei rapporti sociali e di una totale sospensione democratica, tanto che in tali strutture viene ritenuta legittima l’arbitraria eliminazione fisica dei prigionieri.

È con la Seconda guerra mondiale, sottolinea lo studioso, che la fotografia si impone decisamente come strumento di costruzione delle immagini dei prigionieri a scopo propagandistico. Ad esempio, dalla diffusione di immagini relative allo sterminio di ebrei nei territori occupati dell’Europa orientale, si comprende come vi fosse una «conoscenza diffusa in Germania di quanto stava accadendo in quei territori e la totale assuefazione a una crescente spirale di violenza il cui principale obiettivo è consolidare il principio che nel conflitto in corso vi sono avversari che per la Germania devono necessariamente essere annientati» (p. 49).

Risulta importante tener presente che il racconto trasmesso dalle immagini suscita nel corso del tempo emozioni anche opposte, pertanto ogni immagine fotografica deve essere assolutamente contestualizzata “all’universo visivo” dell’epoca in cui è stata realizzata.

Esistono anche fotografie scattate clandestinamente dai prigionieri stessi. Celebre il caso delle fotografie scattate da un prigioniero polacco ad Auschwitz-Birkenau che, dopo essere restate a lungo chiuse in un cassetto, nel momento in cui vengono diffuse subiscono pesanti ritocchi volti a drammatizzare ulteriormente il contenuto rendendole così del tutto inattendibili dal punto di vista storico. Tra le altre immagini scattate da prigionieri vengono ricordate quelle dell’ufficiale italiano Lido Saltamartini, prigioniero in India degli inglesi, e le foto realizzate dal tenente Vittorio Vialli durante la sua prigionia in Germania ed in altri territori occupati.

Per quanto riguarda la testimonianza fotografica dei profughi, è a partire dalla Seconda guerra mondiale che si ha diverso materiale a disposizione e, nel saggio vengono ricordate immagini riguardanti profughi italiani in Svizzera sia nell’ambito delle vicende relative la riconquista nazifascista dell’Ossola che dei profughi sfuggiti dalla RSI e concentrati nel campo di Woeschnau.

Se, dopo la fine della guerra, per un periodo compreso tra gli anni Cinquanta fino circa alla fine del secolo, il fotografo tendeva a qualificarsi come testimonianza neutrale, ultimamente le cose sembrano di nuovo cambiate, tanto che «le sue immagini assumono sempre più il connotato di un’arma non facilmente dominabile. È l’eredità di un profondo mutamento degli immaginari visivi individuali e collettivi con lo sfumare della percezione del reale nella produzione di immaginari artificiali dai caratteri molto realistici, proveniente, da un lato dalla consuetudine con le più recenti tecnologie mediatiche tutte individualistiche e individualizzanti; dall’altro con il perdersi delle pratiche di costruzione di immaginari visivi collettivi che deriva, ad esempio, dalla pratica della visione cinematografica pre-televisiva». (pp. 58-59)

L’immagine fotografica contemporanea è sempre più difficilmente identificabile come rappresentazione di una situazione reale o simulata; occorre pertanto imparare a distinguere la manipolazione del contenuto dell’immagine dall’uso manipolatorio delle immagini.

Lucia Miodini affronta la questione dell’immaginario bellico e della costruzione dell’identità di genere. «L’opinione comune condanna l’atto di violenza, ma non considera le premesse culturali che lo rendono possibile. La violenza maschile sulle donne si spiega solo all’interno di uno scenario culturale diffuso e condiviso. Per uscire da queste cornici culturali e ideali, un primo passo è la decolonizzazione dell’immaginario» (p. 64). Nel suo intervento l’autrice intende individuare le connessioni che legano l’immaginario bellico e la violenza maschile sulle donne a partire dai nazionalismi Otto-Novecenteschi. Miodini invita a non pensare alla guerra come evento accidentale ma come “fatto sociale totale” la cui logica è «materializzata nei discorsi e nelle rappresentazioni dell’alterità» (p. 65). Dai dipinti alle immagini delle pubblicità la rappresentazione della donna sembra «legittimare l’esistenza dell’aggressione sessuale come dato irrinunciabilmente estetico» (p. 66). Tra Sette e Novecento ricorrono spesso narrazioni volte ad utilizzare l’immagine della donna come personificazione dell’intera nazione: «la donna violata, metafora della nazione aggredita sessualmente da un tiranno oppure dall’invasore straniero. Immagine paradigmatica, rivelatrice della differenza sessuale che ritorna, seppure con diversa connotazione, in gran parte dell’odierna produzione mediatica» (p. 68). Il tema dello stupro è ossessivamente presente nei discorsi nazional-patriottici ed il corpo della donna diviene metafora della comunità nazionale violentata dall’invasore. Soprattutto nel Novecento «si consolida l’associazione tra razzismo e sessualità e il formarsi dello stereotipo della razza inferiore dedita alla libidine» (p. 68). Lo stupro viene considerato un’offesa contro la morale e la «perdita della virtù corrompe l’anima della donna stuprata e la rende impura, la fragilità femminile accentua la necessità che la donna sia guidata e protetta» (p. 68). «Rapportare l’etnicità al genere ed all’eterosessualità ha di fatto reso possibile una nuova concettualizzazione del nazionalismo. La politicizzazione dello stupro e l’uso nazionalistico della violenza sessuale nei conflitti degli anni Novanta evidenziano una prospettiva qualitativamente diversa: nuova è la costruzione dell’appartenenza etnica attraverso lo stupro, che funziona come arma bellica» (p. 69). Lo stupro pare derivare direttamente dal modo con cui la mascolinità si rapporta col potere, tanto che le vittime della violenza sono coloro che esulano dal modello virile dominante, dunque donne in primo luogo, ma anche uomini appartenenti a categorie discriminate, prigionieri compresi.

Negli ultimi decenni, inoltre, spesso aggressori ed aggredite appartengono al medesima etnia e la difesa della parte aggredita viene presa da una comunità etno-nazionale “superiore”, tanto che, continua la studiosa, l’aggressione alle donne nell’età contemporanea sembra simboleggiare una contrapposizione sovranazionale tra barbarie e civiltà.

Nella guerra si esprimono al massimo livello gli ideali di virilità e cameratismo ed, a ben guardare, suggerisce Miodini, l’immaginario contemporaneo veicolato dai media, in molti casi, non sembra aver davvero messo in crisi tali ideali di mascolinità volta alla sopraffazione. «La violenza è qualcosa cui gli uomini sono stati socializzati, come espressione identitaria e culturale della propria maschilità o virilità, come modo di affermazione sociale» (p. 70).

Dalle fabbriche di immaginario contemporanee scaturiscono anche figure femminili che si fanno portatrici di virtù virili mostrare in atteggiamenti violenti. A tal proposito l’autrice si chiede quanto questi atteggiamenti rispondano a desideri femminili o quanto siano la proiezione dell’immaginario maschile.

Al fine di decostruire l’immaginario bellico, ove si radica la violenza maschile nei confronti delle donne, occorre analizzare i dispositivi della visione e gli sguardi con cui si affrontano le immagini, visto che essi «concorrono alla prefigurazione del potere che le immagini esercitano e al piacere che suscitano» (p. 71). Miodini riflette sulle modalità di visione occidentali a partire dagli albori dell’età moderna, ricordando come esse siano strutturate attorno ad un tipo di rappresentazione prospettica che porta all’interno dell’immagine lo sguardo ed il soggetto guardante, soggetto che non è neutro: l’osservazione occidentale è avvenuta ed avviene attraverso uno sguardo maschile. Allo stesso modo la rappresentazione visiva delle proporzioni ideali del corpo umano ha la forma del nudo maschile, così come nudo e maschile è l’archetipo eroico del guerriero in battaglia. Ancora nella prima metà del Ventesimo secolo, la figura eroica del soldato viene rappresentata nei media e nei monumenti della memoria attraverso nudità ed eroismo.

«Nella cultura occidentale gli uomini si mettono in luce mostrando il proprio valore in battaglia, la morte eroica diviene così il momento di massima visibilità, che conferisce significato a una vita intera. La visibilità fornisce, infatti, alla guerra sia il criterio della sua rappresentazione sia quello della sua motivazione» (p. 73).

All’inizio del Novecento il diffondersi dell’immagine fotografica è parallelo alla massificazione e anonimia del soldato caduto in guerra. A lungo il fotoreporter viene percepito come eroe di guerra, poi, dagli anni Novanta, in piena globalizzazione delle immagini, il mito inizia a decadere: a cambiare drasticamente sono le forme di consumo delle immagini tanto che, sull’onda delle riflessioni di Virilio, si può parlare di «inversione della pulsione scopica del voyeurismo (…) Non si vuole vedere la guerra ma essere visti» (p. 75).

Secondo Miodini la questione principale nell’immaginario bellico contemporaneo è la costruzione dell’identità mediatica. La violenza, ai nostri giorni, non è «la conseguenza di una contrapposizione tra identità diverse, ma è essa stessa uno dei modi in cui si è prodotta l’illusione di identità» (p. 77), ed, aggiunge la studiosa, la fotografia autoprodotta e condivisa in rete è la pratica che simboleggia tale illusione. «I media funzionano come tecnologie di genere, come possibile luogo di strutturazione delle nostre identità femminili e maschili. Il genere è una collezione di rappresentazioni culturali concorrenti e talora contraddittorie e di significati simbolici antagonistici, tutti connessi all’elaborazione sociale della differenza sessuale» (p. 78). Rifacendosi agli studi di Consuelo Corradi (Sociologia della violenza. Modernità, identità, potere. 2009), l’autrice conclude che il «concetto di genere non è sufficiente a comprendere i cambiamenti in corso: la violenza maschile sulle donne si manifesta nel vuoto d’identità. È nel dominio del corpo, nella prossimità della carne, nella fisicità dei sessi che sta una parte importante della violenza maschile contro le donne» (p. 78).

Federica Muzzarelli affronta la questione della censura a proposito del corpo delle donne. La dimensione della corporalità è da sempre, da un punto di vista culturale, filosofico e religioso, associata al mondo femminile, tanto che «il corpo delle donne è stato tradizionalmente vissuto come l’interfaccia della loro identità» (p. 81). Relegate ai margini della cultura ufficiale, sostiene la studiosa, le donne hanno costruito a partire da tale isolamento strategie di rivendicazione di «un’autonomia borderline e di un’attiva sperimentazione delle proprie esigenze esistenziali ed estetiche» (p. 81). Viene così rovesciata una condizione di inferiorità in «arma di incredibile vantaggio su chi, gli uomini, erano già allineati al sistema, al sistema appartenevano naturalmente e culturalmente» (pp. 81-82). Nel momento in cui, nell’estetica novecentesca, il gesto ed il corpo conquistano una centralità a lungo negata, «la dimestichezza e la familiarità delle donne con le dinamiche del corpo le predisporrà quasi in posizione di imprevedibile vantaggio» (p. 82). Non è un caso, sostiene la studiosa, se la presenza femminile nell’arte coincide, oltre che con l’emersione del femminismo tra fine Ottocento ed inizio Novecento, con l’affermarsi delle filosofie dell’esperienza mondana e della tecnologia indicale fotografica e cinematografica che ben si presta al recupero del gesto. I temi della corporeità risultano presenti in molta produzione artistica femminile a testimonianza, sostiene Muzzarelli, di un processo di ricomposizione, riappropriazione ed autodeterminazione fisica. Per le donne la fotografia si mostra un’importante alleata «all’emancipazione dello sguardo e dunque del ruolo» (p. 83).

La studiosa si focalizza su alcuni episodi della fotografia contemporanea «in cui è l’immagine, è il corpo stesso delle donne (presentato o rappresentato), a essere mostrato censurato o piuttosto a essere stato messo in discussione» (p. 83). Vengono analizzati i casi relativi alle fotografie scattate dal Sonderkommando nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau relative ad un gruppo di donne denudate e condotte verso le camere a gas, foto successivamente ritoccata e manipolata, o le foto censurate di Ida Irene Dalser, amante e moglie di Mussolini, rinchiusa come pazza, o, ancora, il rifiuto dalla rivista “Interview” di pubblicare le foto scattate da Cindy Sherman negli anni ’80 per una casa di moda in quanto, mettendo in scena se stessa, fuoriesce totalmente dai canoni stereotipati di bellezza richiesti dal mondo della moda e delle copertine patinate.

Il contributo di Federica Muzzarelli si chiude sull’interessante confronto proposto da Nicolas Mirezoeff tra il lavoro fotografico di Nan Goldin, Nan one month after being battered (Autoritratto. Un mese dopo essere stata picchiata. 1984) che mostra ancora i segni della violenza privata, e le fotografie realizzate da Weegee, Ethel, the Queen of the Bowery degli anni ’40, ritraenti una donna che guarda in macchina mostrando il suo occhio nero. A partire da tale confronto, la studiosa invita a cogliere come nel passaggio «dall’essere un oggetto del voyeurismo maschile al divenire testimone autobiografico in prima persona [risieda] la rivoluzione che ha cambiato il ruolo delle donne nel Novecento» (p. 89).

Raffaella Perna indaga il rapporto tra fotografia e Movimento del ’77 partendo da una pubblicazione del 1978 edita da Savelli: Mettiamo tutto a fuoco! Manuale eversivo di fotografia di Fabio Augugliaro, Daniela Guidi, Andrea Jemolo e Armando Manni. La storica pubblicazione aveva l’obiettivo di collegare gli aspetti pratici del fotografare con una serie di questioni teoriche volte sia a denunciare le modalità informative dei media ufficiali sia a decostruire il linguaggio fotografico e, soprattutto, a riflettere sul rapporto tra fotografia e Movimento del ’77. L’ambizione era quella di individuare una modalità fotografica anticelebrativa in grado di esprimere dall’interno dei movimenti i desideri e le aspirazioni politiche dei partecipanti.

Raffaella Perna indaga il rapporto tra fotografia e Movimento del ’77 partendo da una pubblicazione del 1978 edita da Savelli: Mettiamo tutto a fuoco! Manuale eversivo di fotografia di Fabio Augugliaro, Daniela Guidi, Andrea Jemolo e Armando Manni. La storica pubblicazione aveva l’obiettivo di collegare gli aspetti pratici del fotografare con una serie di questioni teoriche volte sia a denunciare le modalità informative dei media ufficiali sia a decostruire il linguaggio fotografico e, soprattutto, a riflettere sul rapporto tra fotografia e Movimento del ’77. L’ambizione era quella di individuare una modalità fotografica anticelebrativa in grado di esprimere dall’interno dei movimenti i desideri e le aspirazioni politiche dei partecipanti.

In particolare è grazie al diffondersi del pensiero femminista che saltano le barriere tra pubblico e privato e viene valorizzata la riappropriazione del piacere e del desiderio. Lo scritto di Raffaella Perna si focalizza proprio sugli “aspetti soggettivi del Movimento”, mettendo in luce il diffondersi di una “fotografia della soggettività” riferita non soltanto alla diversificazione delle tematiche affrontate ma anche ad un differente rapporto tra il fotografo e il soggetto ritratto basato su uno sguardo dall’interno del Movimento e sul senso di fratellanza e sorellanza tra fotografo e militanti.

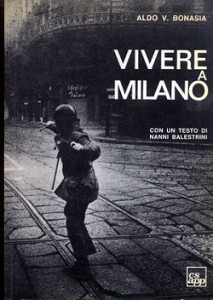

All’interno del clima conflittuale che attraversa il paese negli anni ’70, si diffonde un uso della fotografia volto a testimoniare le lotte ed i drammi del Paese. È all’interno di tale contesto che esce nel 1975 il libro Come eravamo (Savelli edizioni) che documenta, attraverso le foto di Adriano Mordenti e Massimo Vergari, un decennio di lotte studentesche romane, dai primi anni ’60 ai primi anni ’70. Si tratta di una rievocazione “dall’interno”, come suggerisce lo stesso titolo, che si focalizza su alcuni momenti particolari, come gli scontri e gli arresti, offrendo un’immagine eroica degli eventi. Anche il libro fotografico del 1976 Vivere a Milano (CSAPP), che ricostruisce, attraverso gli scatti di Aldo Bonasia, una serie di manifestazioni milanesi, segue la medesima logica della pubblicazione romana ma, puntualizza Perna, nel caso milanese risulta particolarmente interessante l’ultima immagine fotografia che esce totalmente dalla logica delle altre immagini: viene mostrato un ragazzo mentre si buca. La dimensione epica del movimento in lotta lascia il posto al dramma dell’emarginazione dell’individuo. Inoltre, sottolinea la studiosa, cambia anche la relazione tra fotografo e soggetto; nelle restanti immagini il fotografo «pur trovandosi nel mezzo dell’azione, non intrattiene uno scambio diretto con le persone ritratte, mentre in quest’immagine tra il fotografo e il giovane davanti all’obiettivo il rapporto è privo di mediazioni» (p. 100). Tale fotografia sancisce il passaggio «dalla rappresentazione dei drammi collettivi (…) al racconto dei traumi e dei drammi privati» (p. 100).

All’interno del clima conflittuale che attraversa il paese negli anni ’70, si diffonde un uso della fotografia volto a testimoniare le lotte ed i drammi del Paese. È all’interno di tale contesto che esce nel 1975 il libro Come eravamo (Savelli edizioni) che documenta, attraverso le foto di Adriano Mordenti e Massimo Vergari, un decennio di lotte studentesche romane, dai primi anni ’60 ai primi anni ’70. Si tratta di una rievocazione “dall’interno”, come suggerisce lo stesso titolo, che si focalizza su alcuni momenti particolari, come gli scontri e gli arresti, offrendo un’immagine eroica degli eventi. Anche il libro fotografico del 1976 Vivere a Milano (CSAPP), che ricostruisce, attraverso gli scatti di Aldo Bonasia, una serie di manifestazioni milanesi, segue la medesima logica della pubblicazione romana ma, puntualizza Perna, nel caso milanese risulta particolarmente interessante l’ultima immagine fotografia che esce totalmente dalla logica delle altre immagini: viene mostrato un ragazzo mentre si buca. La dimensione epica del movimento in lotta lascia il posto al dramma dell’emarginazione dell’individuo. Inoltre, sottolinea la studiosa, cambia anche la relazione tra fotografo e soggetto; nelle restanti immagini il fotografo «pur trovandosi nel mezzo dell’azione, non intrattiene uno scambio diretto con le persone ritratte, mentre in quest’immagine tra il fotografo e il giovane davanti all’obiettivo il rapporto è privo di mediazioni» (p. 100). Tale fotografia sancisce il passaggio «dalla rappresentazione dei drammi collettivi (…) al racconto dei traumi e dei drammi privati» (p. 100).

La pubblicazione di Uliano Lucas, L’istituzione armata (1977, T. Musolini, Torino) si occupa delle forze armate di polizia e di militari di leva offrendone una visione sfaccettata: «Lucas documenta con uno sguardo partecipe e dall’interno la vita quotidiana dei soldati, i momenti di convivialità tra le reclute e il processo di sindacalizzazione della polizia. Il libro assume il carattere di una ricerca sociologica» (p. 101). Anche in Tano D’Amico è centrale l’interesse per la soggettività e ciò e particolarmente evidente in È il 77 (1978, Libri del no, Roma). In tale pubblicazione, sottolinea Raffaella Perna, si possono ritrovare le due anime della fotografia di D’Amico: le immagini di piccole storie ed eventi marginali rispetto agli accadimenti e le fotografie di denuncia. Nel primo caso le fotografie di Tano D’Amico restituiscono la dimensione quotidiana, i desideri e le aspirazioni degli attivisti.

Una parte importante dell’analisi della studiosa riguarda il rapporto tra fotografia ed esperienza femminista a partire dall’analisi del libro fotografico Riprendiamoci la vita. Immagini del movimento delle donne (1976, Savelli) di Paola Agosti, Silvia Bordini, Rosalba Spagnoletti ed Annalisa Usai, illustrato dagli scatti di Agosti. In questo caso le fotografie sono scelte collettivamente e, nella sezione finale del libro, viene dato spazio a fotografie di carattere intimo a testimonianza della volontà di «esprimere anche il lato privato e “interno” dell’azione femminista» (p. 105)

Importante risulta l’analisi della produzione di Paola Mattioli a partire dall’incontro col femminismo. In particolare vengono passati in rassegna Cosa pensi del femminismo? (1975) e Ci vediamo mercoledì. Gli altri giorni ci immaginiamo (1978, ed. G.Mazzotta, Milano), testo nato dall’esperienza collettiva di Adriana Monti, Diana Bond, Bundi Alberti, Mercedes Cuman, Esperanza Núñez, Silvia Truppi, oltre Paola Mattioli. «Il libro raccoglie materiali individuali ed esperienze collettive incentrate sull’immagine femminile e sul rapporto tra donne: il corpo, la soggettività, la sorellanza, le disparità tra i sessi, il desiderio di non conformarsi a modelli estetici e culturali percepiti come estranei e alienati» (p. 106). A proposito di tale pubblicazione e, più in generale, dell’intera opera di Paola Mattioli, la studiosa sottolinea come «la fotografia non è intesa soltanto come ricerca formale, ma anche e soprattutto come un mezzo per esplorare l’identità e, nel contempo, per creare e rafforzare le relazioni umane» (p. 106).

Importante risulta l’analisi della produzione di Paola Mattioli a partire dall’incontro col femminismo. In particolare vengono passati in rassegna Cosa pensi del femminismo? (1975) e Ci vediamo mercoledì. Gli altri giorni ci immaginiamo (1978, ed. G.Mazzotta, Milano), testo nato dall’esperienza collettiva di Adriana Monti, Diana Bond, Bundi Alberti, Mercedes Cuman, Esperanza Núñez, Silvia Truppi, oltre Paola Mattioli. «Il libro raccoglie materiali individuali ed esperienze collettive incentrate sull’immagine femminile e sul rapporto tra donne: il corpo, la soggettività, la sorellanza, le disparità tra i sessi, il desiderio di non conformarsi a modelli estetici e culturali percepiti come estranei e alienati» (p. 106). A proposito di tale pubblicazione e, più in generale, dell’intera opera di Paola Mattioli, la studiosa sottolinea come «la fotografia non è intesa soltanto come ricerca formale, ma anche e soprattutto come un mezzo per esplorare l’identità e, nel contempo, per creare e rafforzare le relazioni umane» (p. 106).

Il saggio di Michele Smargiassi si occupa del ruolo del ritocco fotografico a partire dalla celebre fotografia vincitrice del World Press Photo Award 2012 di Paul Hansen relativa al funerale dei fratellini palestinesi Suhaib e Muhammad [FOTO], in cui l’autore stesso è intervenuto ritoccando a posteriori i colori con la finalità di drammatizzazione degli eventi. Analizzando tale esempio lo studioso si interroga circa la portata della modifica: tale intervento varia soltanto la presentazione o anche il significato? Nel fotogiornalismo più volte si è assistito a discussioni a proposito della manipolazione del contenuto (es. aggiungere o togliere dettagli) ma se e quanto lo stile influenzi il contenuto appare una questione decisamente più controversa. La proposta di Smargiassi è quella di leggere il colore oggi come «la risorsa retorica che con ogni evidenza (…) viene chiamata in causa dai fotografi per conferire ai propri lavori una riconoscibilità o uno stile. Se questo risultato si ottiene essenzialmente in postproduzione, non sono certo i software ad averlo creato. I fotografi dell’era analogica sapevano scegliere quel pellicola usare per ‘tirare su i rossi’ o per ottenere quella certa “dominante fredda”» (p. 116).

Il dibattito circa la liceità o meno del manipolare i colori nel fotogiornalismo, sottolinea lo studioso, non deve dimenticare che esso nasce con «la più stilizzata delle coloriture fotografiche: il bianco e nero» (p. 117), nel suo arcobaleno di sfumature, comunque. Ancora oggi, per certi versi, si tende a leggere il bianco e nero, tanto in fotografia quanto nelle immagini in movimento, come una sorta di marca di autenticità. Occorre tener presente che per molto tempo il bianco e nero ha rappresentato l’unica opzione possibile, una costrizione tecnica che ora non è più tale; essa rappresenta, al limite, soltanto una opzione tra le tante, che il fotografo può scegliere. Dalla costrizione tecnica si è dunque passati ad una libera scelta. Sarebbe comunque troppo sbrigativo parlare genericamente di fotografia a colori visto che oggi ogni epoca ha i suoi colori ed ogni epoca tende a viverli come “naturali”, incapace di «vedere come artificiale e storicizzato il paradigma cromatico dominante» (p. 118). Ad esempio, «per noi, oggi, l’età di Proust ha i colori pastello degli Autochrome, certi servizi sulle star del cinema anni Cinquanta la satura nettezza delle stampe carbro, le vacanze anni Cinquanta ci vengono tramandate dalle dominanti slavate e opaline delle pellicole Ferrania…» (p. 117). E tutto ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno dovuto a particolari emulsioni utilizzate all’epoca o del decadimento inflitto loro dal tempo.

Smargiassi ricorda che non vi è realismo fotografico che non abbia preteso di togliere di mezzo lo stile ed, al tempo stesso, non vi è realismo che non abbia finito col produrre un proprio stile. Tornando all’esempio della fotografia dai colori ritoccati del funerale dei fratellini palestinesi realizzata da Paul Hansen, lo studioso invita a non perdere tempo sulla questione se sia o meno lecito ritoccare luce e colori, piuttosto le domande che ci si dovrebbero porre a proposito di una fotografia come questa dovrebbero essere: «cosa sto vedendo davvero? Era un funerale o un corteo politico? Perché non ci sono donne?» (p. 125) ecc. In altre parole ci si dovrebbero porre domande che «portano dentro una situazione concreta e complessa della storia contemporanea e non ad un dipinto (…) Se la scelta di uno stile molto invadente distoglie da queste domande, forse la fotografia ha preso una strada sbagliata» (p. 125).

In conclusione del suo intervento l’autore, riprendendo la distinzione proposta da André Gunther tra ritocco (intervento che si mimetizza nel corpo dell’immagine e si nasconde all’osservatore ma che vuol confermare l’apparente realismo) e filtro (intervento che si mostra palesemente), Smargiassi si chiede se oggi i filtri non finiscano per mimetizzarsi anch’essi nella cultura visuale in cui si immergono. «Benché evidenti sulla superficie dell’immagine, scompaiono nella percezione comune ormai assuefatta a immagini tutte uguali. La scena visuale di oggi è colma di immagini filtrate, saturate e desaturate, chiunque ne consuma e chiunque ne produce, dai ragazzini smartphonizzati ai politici sempre più twittati, ai giornali autorevoli» (p. 126). Quando uno stile diventa così pervasivo, tende ad essere percepito come “naturale”, pertanto occorre davvero prestare attenzione al fotogiornalismo che «combina forti dosi di alterazione nei contenuti e ruffiano adeguamento ai gusti formali di massa» (p. 126). Nella contemporaneità il filtro può davvero trasformarsi in ritocco.

L’intervento di Andrea Cortellessa affronta l’epica contemporanea analizzando la produzione di Giorgio Falco e di Sabrina Ragucci. La disamina parte dalla pubblicazione di Pausa caffè del 2004 di Falco, autore definito da Aldo Nove come un contemporaneo poeta epico del mondo del lavoro precario. Cortellessa sottolinea come, in tale autore, la coralità pare capovolta rispetto al modello epico antico: «in luogo della totalità tradizionale il mondo di Pausa caffè è quello della più disgregata frammentazione sociale, della frammentazione emotiva di ciascuno di noi, della frammentazione del tempo e dello spazio» (p. 128), dunque, sostiene lo studioso, non poteva che ricorrere ad una tecnica narrativa fondata sul frammento. Non si potrebbe pertanto parlare di coro in quanto, continua lo studioso, «ogni singola tessera di quel mosaico [è] rigidamente monologica» (p. 128).

Nella seconda opera di Falco, L’ubicazione del bene, del 2009, i frammenti della rappresentazione modulare si accampano nel loro desolato isolamento senza presentarsi in unità di senso autonome. Tutto ciò viene a collocarsi in una contrada immaginaria, Cortesforza, una sorta di universo chiuso costituito da tanti non-luoghi. Nel descrivere l’universo messo in scena da Falco, Cortellessa ricorre alle parole di Peter Sloterdijk, e lo definisce “dentro il capitale”: «totalmente avvolto da una pellicola di merci e prezzi, incapaci di percepirsi (…) da una qualsiasi prospettiva esterna» (p. 130). Un unico ed eterno presente, senza un fuori e nemmeno un dentro; è la fine del mondo descritta tante volte dalla fantascienza ma qua ambientata nel presente e non in un lontano futuro.

Cortellessa sostiene che la fotografia risulta per certi versi sempre presente nei testi di Falco, anche quando materialmente non è direttamente presente sulle pubblicazioni; «più che della fotografia in quanto testo iconico sarà il caso di parlare, a proposito dei testi di Falco, dell’atto fotografico (…) ossia di quell’insieme di pratiche che ci consentono di parlare della fotografia come processo» (p. 133), nonché, continua lo studioso citando Philippe Dubois (L’Acte photographique, 1983 – L’atto fotografico, 1996), al tempo stesso come di una «vera categoria del pensiero». Dunque, secondo Cortellessa un pensiero fotografico, un’etica della fotografia, è alla base della narrativa di Falco e, continua lo studioso, la scrittura utilizzata ne L’ubicazione del bene può essere confrontata con la produzione dei New Topographics volta ad applicare al man-altered landcape lo stesso rigore che Ansel Adams riservava alla Wilderness. Falco sembrerebbe aver applicato alla sua scrittura la dislocated perspective dei New Topographics.

Già nel caso di L’ubicazione del bene è ravvisabile il contatto tra lo scrittore e la fotografa Sabrina Ragucci (sua l’immagine di copertina), la collaborazione tra i due prosegue, come ad esempio nel racconto Lo sguardo giù dal basso siamo noi (in Racconti, 2010), lungo una serie di produzioni sempre più sinergiche e sempre più strutturate, come nel caso di Condominio Oltremare (2014), ove risulta impossibile separare il testo di Falco dalle immagini di Ragucci. In questo ultimo caso, sostiene Cortellessa, «la scrittura non si presenta (…) quale didascalia dell’immagine, né viceversa l’immagine può essere considerata mera illustrazione del testo» (p. 137).