di Deborah Sannia

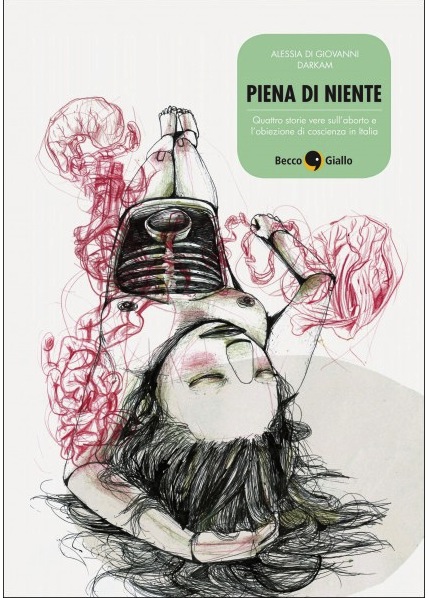

Alessia Di Giovanni, Darkam, Piena di niente. Quattro storie vere sull’aborto e l’obiezione di coscienza in Italia, Becco Giallo, 2015, pp. 144, € 15.00

Alessia Di Giovanni, Darkam, Piena di niente. Quattro storie vere sull’aborto e l’obiezione di coscienza in Italia, Becco Giallo, 2015, pp. 144, € 15.00

Piena di niente è una graphic novel che racconta quattro storie di donne che hanno affrontato un aborto. Il sottotitolo recita: “quattro storie vere sull’aborto e l’obiezione di coscienza in Italia”, ma se di aborto si parla, di obiezione il testo purtroppo scarseggia.

Le differenze fra le protagoniste sono una vera e propria ricchezza poiché ci portano ad aprire lo sguardo oltre un unico presunto soggetto “donna”. C’è Elisa una studentessa spigliata e vivace; c’è Monica una giovane donna che vive problematicamente il suo bisogno d’amore e d’affetto; c’è Loveth prostituta nigeriana vittima della tratta; e infine Giulia infermiera sposata, madre di due bimbi. Le situazioni nelle quali si ritrovano le quattro donne sono tutte segnate dalla violenza fisica, psicologica ed emotiva, corollario delle loro Ivg. Gli scenari nei quali agiscono sono densi e pesanti: Loveth viene violentata da un cliente per poi ritrovarsi a fare i conti con la sua protettrice; Giulia è alle prese con un morboso marito cattolico; Monica si tormenta tra sensi di colpa e relazioni insoddisfacenti ed Elisa è in preda alla burocrazia per l’Ivg con vicino un uomo poco sensibile alla situazione. Le quattro storie sono tristi, piene di dolore e sensi di colpa. Le difficoltà differenti e toccanti, ponti di sofferenza che rendono angosciante la strada verso l’aborto.

Con poche lettere e tratti incisivi le autrici sono riuscite a rendere le vite di queste donne graffianti. Narrativamente si può dire che è un lavoro ben riuscito. La penna della disegnatrice ci regala spaccati intensi dove i corpi delle donne si espandono, come se volessero oltrepassare quel pezzetto delle loro vite che ci è dato assaporare. I corpi a volte sono giganti ed estraniati dalla situazione, a volte sono a pezzi come se sfuggissero alla legittima proprietaria, come se qualcuno o qualcosa potesse vederli dall’alto e dall’interno, rendendoli quindi vulnerabili. I colori inoltre ci imprigionano alle pagine, senza darci un attimo di tregua, guidandoci tra una protagonista e l’altra.

L’intento dell’opera è portare all’attenzione dei lettori e delle lettrici la legge 194/1978, che tratta l’interruzione volontaria di gravidanza sulla quale movimenti, società civile, istituzioni e sanità non si danno pace. Approvata nel maggio del 1978 nel pieno dell’attività del movimento femminista, la legge permette l’aborto e ne dà carico al sistema sanitario nazionale. È una legge che non accontenta tutte, ma da quel momento abortire è possibile, anche se non verranno cancellati tutti gli impedimenti al libero accesso all’Ivg e gli aborti clandestini – elemento importantissimo della campagna femminista – non spariranno del tutto. L’articolo 9 della legge 194 afferma infatti che:

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte […] agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. […] L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza.

Con questo articolo i medici possono definirsi obiettori e rifiutarsi di eseguire un aborto. Se fossero uno o due in tutta Italia non ci sarebbe nessun problema ma come ben segnalano le autrici del libro la media nazionale di obiettori secondo la Laiga (Libera associazione dei ginecologi per l’applicazione della legge 194) è del 91,3%. Se non c’è personale gli aborti non si fanno, o si fanno con ostacoli snervanti, e se non posso scegliere come e quando abortire vuol dire che qualcun altro sta scegliendo per me.

L’obiezione di coscienza praticata dai medici, fatto salvo l’intelligente e ironico gioco da tavolo alla fine del testo, è presente solo marginalmente e non distinta dagli altri retroscena di violenze e sofferenze. La possibilità di incontrare un obiettore è cosa ben diversa da incappare in un errore medico o in una burocrazia lenta. Voler abortire in una città con un’elevata percentuale di obiettori significa che qualcuno materialmente ti impedisce di accedere ad un diritto, il diritto di scegliere cosa fare del proprio corpo. L’obiezione è una violenza istituzionalizzata, una pratica subdolamente coccolata dagli ambienti ospedalieri e appoggiata dalle istituzioni: insomma la legge sull’aborto c’è, se poi non riuscite ad abortire fatti vostri! Gli ostacoli, di qualunque genere, che le donne trovano di fronte all’Ivg scaturiscono tutti da una cultura patriarcale e misogina. Ma le violenze, le relazioni, le sofferenze dettate dalla situazione della singola donna stanno su piani diversi rispetto alla tragedia dell’obiezione. Non perché siano meno gravi, perché non c’è gerarchia nelle sofferenze, ma perché l’obiezione è regolata e voluta dallo Stato e sostenuta da istituzioni sorde alle drammaticità che si vivono tra guardia medica, consultori, file agli sportelli e corridoi ospedalieri. È il muro dello Stato e di medici in doppio petto che può far diventare un Ivg un inferno. E anche se si arriva ad abortire si incontrano gli insulti alle donne chiamate “assassine”, la presenza di riferimenti a una cultura antiabortista dentro e nei pressi delle strutture, i maltrattamenti alle utenti che esistono perché l’obiezione del medico è sostenuta da un atteggiamento misogino dilagante. Ma non ci sono solo gli aborti che devono far zig zag tra gli obiettori.

In Piena di Niente possiamo cogliere le differenze delle storie: degli aborti fuori dagli ospedali, di quelli clandestini, di quelli violenti e degli strascichi che questi comportano. Sono storie crude accompagnate da forti inquietudini. Sicuramente la drammaticità che sgocciola dalle penne delle autrici voleva essere quella delle violenze, di varia natura, che le protagoniste affrontano prima e dopo l’Ivg. Ma quel che risulta è ancora una storia di aborti che vede tristezza, disagio, sensi di colpa e tutto quel condimento di sensazioni negative che sempre accompagnano le storie d’aborto. È chiaro che la storia del proprio aborto non può prescindere dalla condizione della singola, ma mi chiedo perché manchi ancora all’aborto una narrazione felice. Non tanto dell’arrivo alla pratica ma dell’atto in sé. Perché non una storia di donna felice e sollevata di aver fatto un aborto? Deve essere sempre tragico, opprimente e con risvolti malinconici? Perché l’aborto non diventa un sereno atto di autodeterminazione?

Si può venire da storie difficili ma se una donna vuole un aborto allora può esserci un lieto fine. Le donne sono differenti una dalle altre così come differenti sono gli approcci all’Ivg, e allora se di inquietudine attorno all’aborto ne abbiamo sentito parlare, forse sarebbe interessante sentire storie di donne che, nonostante i vissuti e le leggi, affrontano l’aborto consapevolmente e serenamente. E parlo di storie vissute, non di referendum o lotte per i diritti che sono sacrosante ma probabilmente da sole non bastano. L’ammirevole intento delle autrici vuole riparlare di Ivg e obiezione ma chiuso il libro ho avuto fra le mani un’altra storia di aborto avvolto da drammi, una storia che non lascia serenità o maggiore consapevolezza. Detto ciò rimane comunque la volontà di continuare a parlare di diritti e autodeterminazione, di violenza sulle donne, e la voglia di puntare il dito su moralità bigotte e indifferenti, sulle crudeltà del movimento per la vita e sugli interessi dei ginecologi.