di Gioacchino Toni

![]() Horst Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, 382 pagine, € 29,00

Horst Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, 382 pagine, € 29,00

Secondo Bredekamp si possono cogliere almeno cinque motivi principali per spiegare il moltiplicarsi, negli ultimi decenni, degli studi concernenti le immagini. Il primo motivo, per certi versi il più ovvio, deriva dall’incredibile quantità di immagini presenti nella civiltà contemporanea, soprattutto ad opera dell’industria dell’intrattenimento. Il secondo motivo ha a che fare con l’utilizzo politico delle immagini, con la rappresentazione del potere. L’utilizzo militare delle immagini rappresenta il terzo grande motivo, tanto che, sostiene l’autore, sotto il segno della guerra asimmetrica, “le immagini sono assurte ad armi primarie: utilizzate dai media o in Internet esse assolvono alla funzione di estendere per via ottica il dominio della lotta e innescare processi mentali capaci di influenzare molto più direttamente che in passato l’impiego di armi vere e proprie, arrivando persino a sostituirlo”. Il quarto motivo trova spazio nell’ambito delle scienze naturali ove, le immagini, non vengono più utilizzate come mero strumento illustrativo ma come “strumento analitico in sé”. L’ultimo motivo, il quinto, ha a che fare con la regolamentazione giuridica delle immagini, ora percepite come elementi primari della vita esteriore e non più come fenomeni secondari.

Secondo l’autore, di questi tempi, a proposito dello status delle immagini, non solo persiste ma si aggrava il conflitto tra “l’ipotesi che la conoscenza sia fondata solo al di fuori del campo sensoriale e visivo, e la convinzione che le immagini non diano solo forma al pensiero, bensì creino anche sensibilità a comportamenti”. Il corposo saggio di Bredekamp si è sviluppato a partire da un ciclo di lezioni (Adorno-Vorlesungen 2007) organizzate dall’Institut für Sozialforschung di Francoforte, pertanto, risulta facile coglierne la continuità rispetto alle analisi di Horkheimer ed Adorno a proposito della dialettica di mito ed illuminismo. Se l’epopea illuminista ha rimosso la questione della soggettività dell’immagine, secondo Bredekamp, è giunto il momento di riconoscere l’autonomia vivente dell’immagine nel convincimento che “le immagini non subiscono, bensì producono esperienze percettive e comportamenti”. Occorre, pertanto, “superare il gigantesco smarrimento che l’epoca moderna ha prodotto nel privilegiare il soggetto quale creatore del mondo. L’io si rafforza solo relativizzandosi alla luce dell’attività intrinseca delle immagini. Le immagini non possono essere collocate davanti o dietro la realtà, poiché esse contribuiscono a costruirla. Non sono una sua emanazione, ma una sua condizione necessaria”. È su tali premesse che l’autore sviluppa la sua teoria dell’atto iconico.

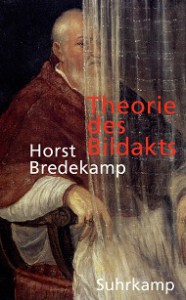

Il titolo originale dell’opera, Theorie des Bildakts (Suhrkamp, 2010), nell’ottima edizione italiana è diventato Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, associato ad un’immagine di copertina del celebre Ritratto d’uomo (1475 ca.) di Antonello da Messina. La copertina italiana, pur pregevole, nel suggerire un rimando tra lo sguardo rivolto verso l’osservatore dell’uomo effigiato e la titolazione “immagini che ci guardano”, rischia di trarre in inganno, suggerendo una portata limitata dell’atto iconico rispetto a quanto argomentato nella trattazione. L’atto dell’immagine, secondo l’autore, non si limita ad osservarci, esso contribuisce a cambiarci, a modificarci in sensibilità e comportamenti e per far ciò non è necessario che nell’immagine vi sia un volto, né, tantomeno, che questo ci osservi, come potrebbe suggerire il binomio immagine-titolo nella versione italiana. Nell’edizione originale del saggio, l’immagine di copertina riproduce un dipinto che “non ci guarda”: il Ritratto dell’arcivescovo Filippo Archinto (1551-1562) di Tiziano, nella versione “velata”, conservata presso il Philadelphia Museum of Art. Tale opera viene trattata dallo stesso Bredekamp nel contesto del ragionamento suggerito dal famoso mottetto scritto da Leonardo: “Non iscoprire se libertà / t’è cara ché ‘l volto mio / è charciere d’amore”, riferendosi all’usanza di velare le statue per poi scoprirle in occasioni particolari. Una sorta di esortazione che l’opera stessa rivolge all’osservatore per metterlo in guardia da un’eventuale visione perché ne resterebbe cambiato. Leonardo sembra proporre l’opera come soggetto attivo e non come mero oggetto passivo in balia dello sguardo umano. A partire dalle parole leonardesche, l’autore intende dimostrare il ruolo attivo delle immagini, non delle sole opere d’arte, nel costruire al realtà, come esse non siano soltanto una sua “semplice emanazione, ma una sua condizione necessaria”. Le immagini, insomma, più che guardarci, ci modificano.

Il titolo originale dell’opera, Theorie des Bildakts (Suhrkamp, 2010), nell’ottima edizione italiana è diventato Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, associato ad un’immagine di copertina del celebre Ritratto d’uomo (1475 ca.) di Antonello da Messina. La copertina italiana, pur pregevole, nel suggerire un rimando tra lo sguardo rivolto verso l’osservatore dell’uomo effigiato e la titolazione “immagini che ci guardano”, rischia di trarre in inganno, suggerendo una portata limitata dell’atto iconico rispetto a quanto argomentato nella trattazione. L’atto dell’immagine, secondo l’autore, non si limita ad osservarci, esso contribuisce a cambiarci, a modificarci in sensibilità e comportamenti e per far ciò non è necessario che nell’immagine vi sia un volto, né, tantomeno, che questo ci osservi, come potrebbe suggerire il binomio immagine-titolo nella versione italiana. Nell’edizione originale del saggio, l’immagine di copertina riproduce un dipinto che “non ci guarda”: il Ritratto dell’arcivescovo Filippo Archinto (1551-1562) di Tiziano, nella versione “velata”, conservata presso il Philadelphia Museum of Art. Tale opera viene trattata dallo stesso Bredekamp nel contesto del ragionamento suggerito dal famoso mottetto scritto da Leonardo: “Non iscoprire se libertà / t’è cara ché ‘l volto mio / è charciere d’amore”, riferendosi all’usanza di velare le statue per poi scoprirle in occasioni particolari. Una sorta di esortazione che l’opera stessa rivolge all’osservatore per metterlo in guardia da un’eventuale visione perché ne resterebbe cambiato. Leonardo sembra proporre l’opera come soggetto attivo e non come mero oggetto passivo in balia dello sguardo umano. A partire dalle parole leonardesche, l’autore intende dimostrare il ruolo attivo delle immagini, non delle sole opere d’arte, nel costruire al realtà, come esse non siano soltanto una sua “semplice emanazione, ma una sua condizione necessaria”. Le immagini, insomma, più che guardarci, ci modificano.