di Gioacchino Toni

Roger Fry, Il postimpressionismo. La promessa di una nuova arte, Castelvecchi, Roma 2015, 124 pagine, € 16,50

Roger Fry, Il postimpressionismo. La promessa di una nuova arte, Castelvecchi, Roma 2015, 124 pagine, € 16,50

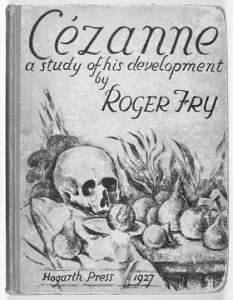

Il volume uscito per Castelvecchi propone un serie di scritti di Roger Fry, apparsi tra il 1908 ed il 1920, collegati, in un modo o nell’altro, alla questione del Postimpressionismo. L’operazione compiuta dall’editore è sicuramente degna di nota in quanto i saggi dello studioso-pittore inglese sono stati a lungo preclusi al lettore italiano visto che la loro traduzione risulta particolarmente recente; basti pensare che “Cézanne. A Study of His Development” del 1927, viene incredibilmente pubblicato in Italia soltanto nel 2009.

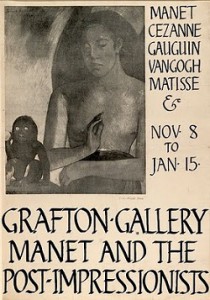

Il termine Postimpressionismo viene coniato dal critico inglese nel 1910, in occasione della celebre mostra londinese, da lui stesso organizzata, “Manet and the post-impressionists”, presso gli spazi espositivi delle Grafton Galleries. Nel variegato ventaglio di esperienze stilistiche dell’ultimo ventennio dell’Ottocento presentate dalla mostra si trovano artisti accomunati dall’aver operato in Francia sul finire del XX secolo, con un passaggio più o meno prolungato, più o meno diretto, in ambito impressionista e che poi hanno sviluppato personali itinerari espressivi nell’ottica di superare il dato visivo-sensoriale. Lo scarto rispetto agli Impressionisti non è tanto di natura cronologica, venir dopo, quanto piuttosto a livello di intenti: i diversi appartenenti alla mostra iniziano a palesare la presa di distanza dalla resa fenomenica della realtà, indirizzandosi verso un’arte sempre più autoreferenziale, dotata di proprie regole anziché dettate dalla mimesi. Meglio, dunque, intendere “post” come “superamento”.

Nell’esposizione del 1910 vengono presentate una decina di opere di Manet, artista considerato ispiratore degli impressionisti, pur non avendo mai fatto parte del gruppo, una quarantina di lavori di Gauguin, una ventina di Van Gogh ed altrettanti di Cézanne. Oltre a questi artisti non mancano opere di Seurat, Redon e di alcuni fauves come de Vlaminck e Dearain. Detta compagine postimpressionista pare vivere ormai la pittura tradizionale, di matrice mimetico-rinascimentale, come una gabbia da cui liberarsi fuggendo dalle pretese di riduzione della realtà ad un’unica visione oggettivo-scientifica basata sul dato visivo-sensoriale.

Venendo agli scritti finalmente tradotti e pubblicati in lingua italiana, il primo ad essere presentato è “Espressione e rappresentazione”, scritto, probabilmente, nel 1908 in vista della conferenza tenuta presso la Oxford University l’anno successivo. Tale testo può considerarsi un primo anticipo del celebre “An Eassay in Aesthetics”, uscito nel corso dello stesso anno su “New Quarterly”. Qua viene formalizzato il “formalismo” dell’approccio dell’autore all’arte contemporanea.

Fry polemizza con la teoria accademica, figlia della tradizione vasariana rinascimentale, che impone all’arte un ruolo imitativo. Rifiutato il ruolo mimetico della produzione artistica, Fry riprende il trattato filosofico di Tolstoj, Che cos’è l’arte?, scritto e pubblicato nel 1897, come punto di partenza per l’elaborazione di una teoria personale. Mentre il russo identifica l’arte come “linguaggio dell’emozione”, in contrapposizione alla scienza che invece rappresenta il “linguaggio della ragione”, l’inglese, correggendo sostanzialmente il tiro, sostiene invece che l’arte è il “mezzo per comunicare emozioni fini a se stesse”. Secondo tale definizione, l’opera d’arte lascia indefinito l’atteggiamento dell’artista nei confronti della natura: “sarà il modo in cui fa appello alle emozioni a rivelare la misura in cui rispetta o infrange le leggi delle apparenze naturali” che “cessano di essere leggi della pratica artistica, e diventano organi d’espressione artistica la cui adozione o rigetto dipendono soltanto dal fine che l’artista si prefigge”. La buona resa ottico-prospettica diviene, pertanto, solo arricchimento dei mezzi d’espressione, non fine ultimo dell’espressione artistica. L’autore si pone, a questo punto, il problema dell’unità di un’opera d’arte. Fry ritiene che tale unità possa essere considerata di due tipi distinti, seppur intrecciati: “l’unità emotiva, trasmessa quando l’artista intende produrre vivacità emozionale” e “l’unità decorativa dell’immagine”, ossia del modo di presentazione. L’unità decorativa è quella che si coglie “quando ancora non si decifra il codice visivo tramite cui sono comunicate le emozioni e si avverte soltanto l’impatto dell’attrattiva sensuale” (es. può essere colta anche osservando un dipinto capovolto). Tale unità “attiene all’atmosfera generale di seduzione sensuale con cui l’artista presenta e potenzia il proprio messaggio emotivo, ma riguarda anche la natura stessa della comunicazione emotiva”. Ad esempio attraverso la simmetria si ha una unità espressiva di solennità ieratica. Molto di ciò che viene classificato come “puramente decorativo” risulta in realtà essere “espressione intensa del contenuto emotivo”. Tutte queste riflessioni, come detto, vengono poi riprese, e meglio argomentate, nello scritto “An Eassay in Aesthetics”.

Negli scritti “La fine di una stagione” e “Una nuova ambizione”, introduzione di Fry ad un articolo di Maurice Denis su Cézanne, viene delineata meglio la divergenza nei confronti dell’Impressionismo e viene ben espresso come, secondo l’inglese, le nuove tendenze francesi fin de siècle siano figlie dell’impressionismo ma al tempo stesso ne siano superamento definitivo, stante il fatto che gli elementi decorativi sembrano ormai prevalere con decisione su quelli mimetici ancora cari agli Impressionisti.

Negli scritti “La fine di una stagione” e “Una nuova ambizione”, introduzione di Fry ad un articolo di Maurice Denis su Cézanne, viene delineata meglio la divergenza nei confronti dell’Impressionismo e viene ben espresso come, secondo l’inglese, le nuove tendenze francesi fin de siècle siano figlie dell’impressionismo ma al tempo stesso ne siano superamento definitivo, stante il fatto che gli elementi decorativi sembrano ormai prevalere con decisione su quelli mimetici ancora cari agli Impressionisti.

“La prima mostra” è il testo introduttivo al catalogo dell’esposizione del 1910 “Manet and the post-impressionists” steso, probabilmente, insieme a Desmond MacCarthy ed in tale testo si spiega il superamento dell’Impressionismo attuato dalle nuove correnti artistiche. La volontà impressionista di catturare l’impressione della realtà, concentrandosi in particolare sulla percezione della luce e sui colori, finisce col perdere per strada il tema artistico più importante: il “dato emozionale delle cose”. La produzione più innovativa di fine secolo si propone invece di recuperare quanto tralasciato dagli impressionisti. In particolare viene fatto riferimento alla figura di Cézanne per il suo aver colto dalla lezione del grande maestro Manet quanto gli impressionisti avevano tralasciato. Cézanne passa dalla complessità dell’apparenza esteriore delle cose alla semplicità geometrica fornendo un ottimo esempio per i successori. Van Gogh declina e forza tale lezione al fine di dare immagine alle proprie emozioni più forti, Gauguin, invece, opta per una direzione “decorativa”, attraverso una semplificazione sintetico-astratta, convinto che attraverso tale strada sarebbe risultato più semplice imprimere nell’immagine l’emozione. Lo stesso Matisse, presente con tre tele, opta per una direzione volta “all’armonia astratta” di linee, di ritmo fino “al punto di sottrarre ogni sembianza naturale alle figure”, riprendendo così l’arte primitiva. È dunque alla sintesi, alla semplificazione formale e coloristica, rispetto alla complessità del reale, che mirano i postimpressionisti.

Anche nel breve articolo “I postimpressionisti”, scritto nel 1910 per “The Nation”, passando in rassegna alcuni degli artisti-simbolo della mostra organizzata, si torna sul ruolo centrale spettante a Cézanne, individuato come il vero punto di svolta dell’intero movimento, come colui che “ha scoperto come uscire dal vicolo cieco in cui la ricerca a oltranza del naturalismo aveva precipitato l’arte”, sottolineandone le sorprendenti capacità di sintesi.

Anche nel breve articolo “I postimpressionisti”, scritto nel 1910 per “The Nation”, passando in rassegna alcuni degli artisti-simbolo della mostra organizzata, si torna sul ruolo centrale spettante a Cézanne, individuato come il vero punto di svolta dell’intero movimento, come colui che “ha scoperto come uscire dal vicolo cieco in cui la ricerca a oltranza del naturalismo aveva precipitato l’arte”, sottolineandone le sorprendenti capacità di sintesi.

Il testo “Il Postimpressionismo” rappresenta, invece, l’intervento di chiusura della prima mostra, poi pubblicato su “The Fortnightly Review”. Qua Fry torna nuovamente a ribadire la sua posizione avversa, ed alternativa, ai canoni accademici fissati sulla necessità dell’arte di votarsi alla mimesi del reale, denunciando il permanere di una miope ottica evolutiva che, per non stroncare le opere “meno evolute”, si rifugia nell’elogiarle “tenendo conto dell’epoca” in cui sono state prodotte, epoca che si vuole “propedeutica” al successivo affinamento mimetico.

Lo studioso inglese non si sente di negare in maniera assoluta un minimo di naturalismo, di somiglianza con l’apparenza; tale “dose minima” è ritenuta utile a suscitare nella mente dell’osservatore la “giusta associazione di idee”. Più radicale appare invece nei confronti del limite opposto; un eccesso di naturalismo potrebbe “eccedere l’espressione dell’idea”. Quantificare la dose minima diviene impresa ardua, Fry giunge alla conclusione che essa dipende “dall’essenza e dal carattere del sentimento” che l’artista intende trasmettere. Più i sentimenti e le emozioni sono incentrati sulle banalità del quotidiano, più risulta necessario il grado di verosimiglianza. Più vengono trattati sentimenti profondi ed universali, maggiore sarà il disturbo portato dalla verosimiglianza.

Liberarsi dall’ossessione della rappresentazione puntigliosa significa dare finalmente spazio all’immaginazione e l’eterogenea compagine postimpressionista valorizza l’immagine non in funzione della verosimiglianza con la natura esteriore ma della sua capacità di “far leva sulla vita immaginativa e contemplativa”. Mentre l’immagine d’imitazione risulta sempre inferiore al reale, “il mondo dell’immaginazione è in sé più vero dell’universo concreto, perché possiede la coerenza e l’unità di cui il mondo reale difetta. Nonostante sia più vero, il mondo dell’immaginazione è assai meno concreto e l’intrusione del reale tende a impedirci la piena accettazione di quel mondo”.

“Adesso finalmente gli artisti possono usare con assoluta sincerità quei mezzi d’espressione che a partire dal Rinascimento erano stati loro negati” e l’importanza del movimento postimpressionista risiede nel suo essere votato a “riconciliare l’opera del pittore e dello scultore con la dimensione della creatività e del desiderio umano”.

Nel 1912 Fry organizza la seconda mostra dal titolo “Second Post-Impressionist Exhibition”, di nuovo presso gli spazi espositivi delle Grafton Galleries. In tale occasione il critico inglese allarga l’orizzonte ed, oltre ai francesi, espone artisti inglesi e russi e per il catalogo dell’esposizione stende “La seconda mostra” ove sottolinea come risulti ormai indispensabile, al fine di avere un’arte al passo coi tempi, ricorrere ad un “linguaggio pittorico adeguato alla sensibilità del mondo contemporaneo”. Ribadito, per l’ennesima volta, come il ruolo di apripista del fenomeno postimpressionista spetti a Cézanne, lo studioso, si sofferma nel mettere a confronto le differenti proposte artistiche di Picasso e Matisse, segnalando come entrambi, rispetto alla natura, lavorino per “equivalenza” e non per “somiglianza”.

Nel 1912 Fry organizza la seconda mostra dal titolo “Second Post-Impressionist Exhibition”, di nuovo presso gli spazi espositivi delle Grafton Galleries. In tale occasione il critico inglese allarga l’orizzonte ed, oltre ai francesi, espone artisti inglesi e russi e per il catalogo dell’esposizione stende “La seconda mostra” ove sottolinea come risulti ormai indispensabile, al fine di avere un’arte al passo coi tempi, ricorrere ad un “linguaggio pittorico adeguato alla sensibilità del mondo contemporaneo”. Ribadito, per l’ennesima volta, come il ruolo di apripista del fenomeno postimpressionista spetti a Cézanne, lo studioso, si sofferma nel mettere a confronto le differenti proposte artistiche di Picasso e Matisse, segnalando come entrambi, rispetto alla natura, lavorino per “equivalenza” e non per “somiglianza”.

Sempre nel 1912, nell’articolo “Un’apologia”, pubblicato su “The Nation”, l’autore sottolinea come nel Postimpressionismo, a suo modo di vedere, non si deve leggere il rifiuto totale della tradizione. La sua distruttività “deriva non da quel che nega, bensì da ciò che afferma: affermando l’importanza capitale del disegno , relega necessariamente in secondo piano il lato imitativo dell’arte”.

Nello scritto del 1920 “In retrospettiva”, Fry ha ormai affinato il suo “formalismo” votato alla contemplazione della forma pur ribadendo di restare nell’ambito di un’estetica empirica; ammette, infatti, di essersi costruito un’estetica pratica, temporanea, provvisoria. Nel ripercorrere i suoi studi artistici, l’autore si rammarica per non aver colto la portata innovativa di Seurat e per aver scoperto l’opera cézanniana soltanto molto tardi, parecchio tempo dopo la morte dell’artista. Probabilmente in polemica col mondo accademico inglese, non manca, inoltre, di insistere su come il mondo la produzione artistica inglese risulti costantemente in ritardo rispetto alle grandi novità sviluppate in terra francese. La critica è rivolta all’arte inglese, in ritardo di un ventennio rispetto alle proposte impressioniste, ma non è difficile leggere tra le righe una critica ai tradizionalisti studiosi d’arte inglesi contro cui è stato costretto a battersi da almeno un decennio.