di Franco Pezzini

[Qui la puntata precedente]

Già si è detto come tra il primo e il secondo film della saga di Kharis passino due anni effettivi ma trenta secondo le trame: se dunque The Mummy’s Hand doveva ambientarsi nello stesso 1940 dell’uscita in sala, The Mummy’s Tomb prosegue la storia trent’anni dopo, in un virtualissimo 1970. Intendiamoci, non che nel film sia possibile cogliere scorci o sapori di un futuro tutto da venire: nessuno spunto SF, solo l’auspicato eterno presente di una provincia americana, certo minacciata ma pronta a salvarsi grazie ai suoi figli coraggiosi. Contro un passato di polveri e muffe – letteralmente – che derubrica a vecchiume i nemici della giovane America.

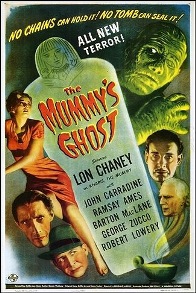

Ma in quello stesso 1970 si verificherebbero anche i fatti della puntata successiva, The Mummy’s Ghost di Reginald Le Borg, 1944: un film strano e vagamente disturbante, che reca una sterzata ulteriore allo stile del ciclo. Appare il 7 luglio 1944: la guerra incalza, di un mese prima è lo sbarco in Normandia, cui seguono per gli USA furibonde battaglie sul Pacifico – ed è plausibile che quel clima, la stanchezza e il senso di morte incidano anche sul tanto minore ottimismo di questo nuovo episodio della saga. Laddove infatti il primo film era una sorta di scatenata commedia e il secondo si limitava a immelanconire i toni, The Mummy’s Ghost con la sua raggelata amarezza e un finale finalmente non conciliatorio appare molto più interessante.

Dopo aver passato il medaglione al discepolo, all’inizio di The Mummy’s Tomb il Gran Sacerdote Andoheb era parso spegnersi: ma lo ritroviamo qui tremolante e nocivo in una scena-calco, inizialmente non prevista ma richiesta dal regista per un minimo sindacale di collegamento col pregresso. A incarnare Andoheb è naturalmente sempre Zucco, che in uno dei manifesti più noti sembra esalare surrealmente da una lampada come il genio di Aladino. Mentre il nuovo discepolo cui passa il testimone – lo ieratico Yousef Bey, come al solito in abito occidentale più fez – è interpretato da John Carradine, un attore che sta facendosi un nome nell’horror e che in quello stesso anno si illustra nel mantello nero di Dracula con House of Frankenstein.

Yousef Bey arriva dunque al solito tempio (nella sequenza di spalle si riconosce chiaramente il riciclo di materiale di The Mummy’s Hand: la schiena è quella di Zucco) e un sacerdote lo introduce all’High Priest. Che non vive da solo: la setta ha almeno tre adepti, e in qualche modo sopravvive nel segreto. Ma se la struttura-fotocopia dell’inizio rimanda ai film precedenti, ecco una sorpresa quando sentiamo definire la setta come (non più di Karnak, ma) di Arkam. Ripensamento con parziale anagramma del precedente richiamo improprio al sito archeologico presso Luxor? Suggestione da letture di Lovecraft, che nella sua geografia fantastica della Nuova Inghilterra (e in particolare nel Massachusetts di Mapleton) collocava una cittadina di Arkham – con l’acca? Difficile dire.

Una seconda sorpresa la incontriamo però nell’arricchimento qui offerto alla storia di Kharis. Scopriamo infatti che la principessa Ananka aveva pagato con la vita l’amore con l’eroe maledetto: la passione diventa cioè fatale a entrambi, e la figura femminile del dramma rimasta finora in ombra inizia a emergere, sia pur pallidamente. Certo risulta più difficile comprendere, in questo contesto, la preoccupazione plurimillenaria del corpo sacerdotale di difendere la tomba di una deviante: ma va ribadito che simili sottigliezze non sfiorano il pubblico, e in linea di tendenza neppure gli sceneggiatori Griffin Jay, Henry Sucher (autori anche della storia) e Brenda Weisberg.

Il fatto è che, dopo aver sfruttato fino alle estreme possibilità le due fonti doyliane già più volte menzionate, Hollywood sembra ora orizzontarsi verso un altro dei testi canonici dell’horror mummiesco, il romanzo The Jewel of Seven Stars di Bram Stoker: e pur trattandosi probabilmente di ispirazione mediata attraverso il ricco corpo dei pulp americani, è almeno legittimo ravvisare in quell’ennesima fonte vittoriana un fondamentale punto di riferimento anche per avvicinare il film di Le Borg.

Nell’ambito della produzione stokeriana extra-Dracula, The Jewel of Seven Stars è senz’altro uno dei testi più noti. E dei più riusciti, anche se questo strano romanzo richiede una lettura in qualche modo “vergine” da molti stereotipi, e comunque non frettolosa.

Appare in libreria nel 1903 per i tipi Heinemann, con una bizzarra copertina color notte. La bordano sul lato alto e su quello del dorso due serie (appunto) di sette stelle; mentre titolo e nome dell’autore sono distribuiti in diagonale, e circonfusi di raggi dal gioiello-scarabeo in alto a sinistra. Eppure The Jewel ha la ventura di essere generalmente conosciuto in una versione piuttosto diversa dall’originale. Come altri romanzi di Stoker, va detto, scorciati (o sconciati) per pragmatiche esigenze editoriali: anche se in questo caso la continua riproposta del testo nella versione seconda – uscita nel 1912 – appare diversamente motivata. Non solo infatti vi sparisce un capitolo, il sedicesimo; ma muta radicalmente il finale, sostituendo quello tragico e strano (almeno per le abitudini di Stoker) con un happy end più o meno tranquillizzante. Per un certo tempo si è pensato che la correzione di tiro rispondesse a una richiesta dell’editore, di fronte a una conclusione troppo scioccante per il pubblico; ma la critica è oggi aperta a ravvisarvi piuttosto un personalissimo ripensamento dell’autore, per motivi sui quali dovremo soffermarci in prosieguo.

Quale che sia il finale, The Jewel of Seven Stars conserva oggi intatto un certo sapore febbricitante che spiazzò i primi lettori. La storia del folle progetto di permettere il ritorno in vita di una regina egizia, l’immaginaria Tera, tramite la sua mummia e l’osservanza di uno specifico rituale, è circonfusa di eventi spiazzanti e di un clima onirico e malsano. Nella prima versione, l’esperimento ha successo, e vede la strage finale dei partecipanti; in quella del 1912, invece, il progetto sembra fallire – anche se resta una certa ambiguità, che può lasciare al lettore il sospetto di un diverso tipo di ritorno dell’antica sovrana. Del resto l’ambiguità circonfonde in modo anche più radicale la figura di lei, una Perturbante che sembra cambiare connotati di pagina in pagina, fino agli opposti polari di maga minacciosa e intellettuale idealista, in un rabbioso ottovolante di suggestioni. Qualcosa che in fondo non stupisce, considerando la dialettica di attrazione & repulsione innescata da gran parte delle vamp letterarie d’epoca; ma che si radicalizza nell’opposizione tra un oggetto-corpo da gestire e una feroce, passionale volontà non-morta capace d’imporsi a distanza di millenni.

Il disagio di fronte a una tanto sfuggente interlocutrice è anzi rafforzato dalla sua apparente, allarmante capacità di occupare altri corpi femminili: un meccanismo equivoco per cui la bella Margaret amata dal narratore – nata mentre il padre archeologo si trova in trance nella camera funeraria di Tera, e che crescendo prende a somigliare sempre più all’antica regina – con l’avvicinarsi dell’esperimento conosce fasi di apparente possessione dallo spirito di lei. Qualcosa che la mostra più forte e determinata, e la critica ha ricondotto il disagio della voce narrante di fronte a tali eruzioni di diversa identità a quello epocale verso la New Woman sovversiva dei ruoli sociali e sessuali. Interessante notare come invece la fiction successiva, specie cinematografica, riconduca lo spunto al più romantico paradigma della reincarnazione, nel segno di un’invincibile fatalità e di un più accettabile contesto di debolezza/passività. Come nel primo The Mummy, che pure manteneva spessore al personaggio femminile; e come in questo The Mummy’s Ghost, fortemente giocato sul tema di un ritorno dell’antica regina (qui Ananka) in una nuova carne.

Ma torniamo al tempio, dove Yousef Bey apprende con stupore dal Gran Sacerdote che la Mummia si è salvata – fatto ancora più improbabile che nel film precedente, vista l’entità dell’incendio: e viene incaricato di recarsi in America, a Mapleton, per recuperare lei e il corpo della principessa.

La storia della Mummia rediviva e del malefico culto di Arkam costituisce ormai oggetto di lezioni da parte del professor Norman, l’analista del film precedente (sempre Frank Reicher). Sparita di scena la famiglia Banning, l’anello americano di collegamento con la storia precedente è rappresentato da una figura minore: e lo vediamo studiare le scritte su un cofanetto del corredo funerario di Ananka dove si accenna alla pianta di tana. Norman ha la pessima idea di mettere a bollire le fatidiche nove foglie, richiamando così a distanza la Mummia: non sappiamo dove si fosse nascosta, ma anche lo spettatore più disattento può constatare che non ha neanche una scottaturina sulle bende. Ancora una volta a interpretarla è Lon Chaney, che qui può sfruttare fino in fondo la sua tipica caratterizzazione da mostro infelice.

Ma le foglie suscitano effetto anche su una ragazza oriunda dell’Egitto, Amina Mansouri (l’attrice, modella e ballerina Ramsay Ames, subentrata alla prima candidata Acquanetta, “The Venezuelan Volcano”, incidentatasi il primo giorno di riprese): sta dormendo nella propria stanza ed è richiamata in stato di apparente sonnambulismo verso casa di Norman. Segretaria al campus, Amina aveva già manifestato misteriose inquietudini alle storie di mummie: e ora, al mattino, viene ritrovata priva di sensi nei pressi della villetta in cui Norman è stato rinvenuto strozzato, ovviamente da Kharis. Lo studente Tom Hervey (Rober Lowery), spasimante della ragazza, si precipita a difenderla dai sospetti dello sceriffo (Harry Shannon): non nota che sulla mano Amina reca impresso uno strano segno, mentre si accorge – ovviamente – che tra i capelli di lei è comparsa una mèche candida. Un elemento che per il codice Universal rimanda ai mostri, alle relative compagne e ai disinvolti trapassi dalla morte alla vita: il mago del trucco Jack Pierce si richiama infatti quasi in termini di autocitazione all’acconciatura “screziata” attribuita al mostro-femmina (Elsa Lanchester) nel capolavoro Bride of Frankenstein (La moglie di Frankenstein) di James Whale, 1935.

Ma c’è un altro elemento interessante. Nella giovane America l’immagine più emblematica dell’istituzione-università nel cinema popolare è il mondo del campus, simile a un giardino come quello edenico col serpente, città ideale dei giovani con i suoi entusiasmi e le tentazioni, le potenzialità intatte e le minacce. Un mondo su cui, non a caso, i mostri prendono fin d’ora a infuriare, forti delle istanze di sghembi riti di passaggio, di agnizioni della parte oscura in anni paradigmatici dello sviluppo, di sanzioni puritane alle infrazioni sessuali.

Nonostante Amina non sappia spiegare cosa facesse nottetempo in giro nel campus, le viene permesso di tornare a casa. Ormai si riparla del mostro di Mapleton, e riprendono le ronde notturne degli abitanti: ma Yousef Bey è arrivato, e pregando gli dei dell’Egitto effettua la bollitura evocatoria. La Mummia viene attratta, elimina uno dei vigilantes e infine raggiunge l’egiziano. Attraverso l’immagine dello strazio della vedova dell’ultimo ucciso e della vedova di Norman la sceneggiatura rimarca l’atrocità terroristica delle azioni della Mummia, e la criminosità dell’intervento del prete di Arkam a zonzo nel Massachusetts: tanto, insomma, da non creare equivoci negli spettatori davanti all’aria ascetica del prete-Carradine in continua preghiera.

Come ora, nel locale Scripps Museum dove è riuscito a farsi chiudere nottetempo, per agire con calma sul corpo mummificato di Ananka. Gustosa è l’immagine dell’anziano custode (Oscar O’Shea) che si gode un programma radiofonico horror in un gioco metacinematografico cosciente degli sviluppi di un target; e intanto Yousef Bey accende le lampade attorno al corpo dell’antica principessa (il tema delle lampade accese nel rito c’è anche nel romanzo di Stoker). Poi presenta Ananka a Kharis – che nel frattempo ha fatto irruzione – come “il tuo proibito amore”: la Mummia si china su di lei… e a questo punto accade un fatto imprevisto. La mano di Kharis ha sfiorato delicatamente Ananka (in un modo che richiama un tocco al seno, ma senza arrivare a far scattare l’allarme-censura) e a distanza, nella sua camera, Amina si sveglia urlando; però contemporaneamente il corpo mummificato di Ananka si affloscia sotto le bende. La principessa, comprende il perplesso prete di Arkam, si è evidentemente reincarnata. Ma Kharis non la prende bene e inferocito devasta la sala, poi, dietro ordine di Yousef Bey che ha ripreso il controllo della situazione, accoppa il custode sopraggiunto. Chi vive di horror, sia pure radiofonico – sembra commentare maliziosa la sceneggiatura – di horror può morire.

Al mattino, mentre Tom questiona con lo sceriffo a proposito della libertà di circolazione di Amina (che si è svegliata profondamente turbata), al museo dell’omicidio l’ispettore Walgreen (Barton MacLane) indaga. Il responsabile, dottor Ayad (Lester Sharpe) gli traduce una scritta sulla cassa della mummia sparita, secondo la quale Ananka sarebbe soggetta a qualche reincarnazione; l’ispettore lo conduce allora a casa del defunto Norman, per fargli esaminare il cofanetto e le relative iscrizioni. Ma nel frattempo, nell’impianto minerario dove si è insediato, Yousef Bey ha chiesto agli dei un segno per rintracciare lo spirito reincarnato della principessa: allora la finestra del capanno si spalanca all’improvviso, e la luce lunare irrompe andando a battere sul medaglione dell’egiziano. Yousef Bey ordina a Kharis di puntare in quella direzione, e troverà Ananka.

Nella villetta di Norman, grazie all’aiuto della vedova (Claire Whitney) il professor Ayad ripete i gesti del defunto e mette le foglie a bollire. Ma nel frattempo Kharis ha raggiunto casa di Amina che in stato di incoscienza gli viene incontro e sviene; la Mummia se la carica tra le braccia e – ovviamente – la rapisce. La padrona di casa avverte però subito Tom, e Peanuts, il cane di Amina, ne segue le tracce; poi anche lo sceriffo e i vigilantes vengono avvisati. Il cagnolino, i buoni in azione: sembra insomma prepararsi il solito lieto fine, e lo spettatore non immagina quanto seguirà.

La ragazza è deposta svenuta davanti a Yousef Bey, che la riconosce per reincarnazione di Ananka. Anzi il segno impresso sulla mano di lei è quello proprio dei preti di Arkam, come le spiega quando si risveglia legata sul tavolo secondo il classico copione sadomaso. Notiamo però che il bianco tra i capelli di Amina si è allargato ad altre ciocche. Poi Yousef Bey, siringa alla mano, si appresta a sistemare la poverina in modo da riportarla in Egitto quale corpo di Ananka: ma la bellezza di lei lo trascina agli stessi impulsi birichini dei predecessori per la vittima di turno. Perché non renderla immortale e per sempre giovane al proprio fianco facendole bere l’infuso di tana? Lo stereotipo dell’egiziano schiavo delle pulsioni trova qui la sua epifania – senza che si preoccupi di notare, tra l’altro, che le chiome di Amina siano ormai diventate tutte candide.

Comunque Kharis, già frodato dell’amore di lei tanti secoli prima, non è disposto a farsela strappare un’altra volta: e prontamente uccide l’egiziano, aprendo la mitologia della Mummia a una nuova suggestione, quella del controllato ribelle. Poi la Mummia stende Tom, che guidato da Peanuts era giunto fin lì, carica tra le braccia Amina priva di sensi e si allontana. Ancora inseguito dal cane e dalla folla dei vigilantes, Kharis punta verso la palude: e a questo punto notiamo che il braccio rilasciato di Amina si è fatto grinzoso. Poi anche i piedi, come quelli di una vecchia: e in breve la Mummia si addentra tra le acque stagnanti tenendo stretto tra le braccia un corpo decrepito (anche l’improvvisa senescenza del personaggio femminile richiama al citato The Lost Horizon). Quando Tom riesce ad avvicinarsi, la Mummia sta già entrando nell’acqua: e solo ora il fidanzato si ferma, notando il viso mummificato di Amina-Ananka un attimo prima che sparisca inghiottita dalla palude. Un finale, insomma, inaspettatamente forte: anche se non si tratta forse dell’avverbio giusto. Nei film precedenti del ciclo di Kharis, la ragazza che si salvava era americana, purosangue e (dunque) “sana”; in questo caso la pur graziosa Amina è sofferente fin dall’inizio del film, è un’immigrata, e soprattutto viene dal paese dei misteri. Se dunque può suonare cruda l’idea che possa morire perché non è “dei nostri”, certo per l’immaginario collettivo d’epoca si tratta di una vittima ideale.

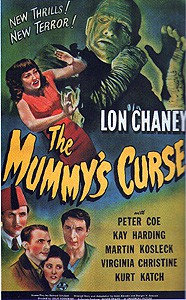

L’enfasi sul sovrannaturale di The Mummy’s Ghost rispetto ai precedenti due film della saga è confermata dal successivo, The Mummy’s Curse di Leslie Goodwins, uscito nel dicembre dello stesso 1944 per sfruttare la saga fino in fondo. Autori della storia sono Leon Abrams, Dwight V. Babcock e l’uncredited Ted Richmond, sceneggiatore Bernard Schubert, e un altro uncredited, Oliver Drake, collabora al testo. Quanto agli attori, Chaney resta dietro il bendaggio di Kharis, per la terza e ultima volta; mentre manca Andoheb-Zucco, morto in apparenza dopo il passaggio delle consegne nel film precedente.

L’enfasi sul sovrannaturale di The Mummy’s Ghost rispetto ai precedenti due film della saga è confermata dal successivo, The Mummy’s Curse di Leslie Goodwins, uscito nel dicembre dello stesso 1944 per sfruttare la saga fino in fondo. Autori della storia sono Leon Abrams, Dwight V. Babcock e l’uncredited Ted Richmond, sceneggiatore Bernard Schubert, e un altro uncredited, Oliver Drake, collabora al testo. Quanto agli attori, Chaney resta dietro il bendaggio di Kharis, per la terza e ultima volta; mentre manca Andoheb-Zucco, morto in apparenza dopo il passaggio delle consegne nel film precedente.

A distanza di venticinque anni – dunque in un ipoteticissimo 1995 – la palude dove Kharis si era inabissato con il corpo di Amina-Ananka viene prosciugata da un’impresa; il responsabile Pat Walsh (Addison Richards) è un tipo pragmatico, ma gli operai temono la maledizione della Mummia. Non sembrano avere tutti i torti: proprio durante una chiacchierata tra Walsh e due rappresentanti dello Scripps Museum, i dottori James Halsey (Dennis Moore) e Ilzor Zandaab (Peter Coe) che vorrebbero recuperare i corpi perduti, un operaio viene ritrovato ucciso. Ma col calare delle tenebre Zandaab, che è in realtà il nuovo Gran Sacerdote della setta di Arkam, incontra il discepolo Ragheb (Martin Kosleck): è lui ad aver fatto fuori l’operaio che aveva rinvenuto il corpo di Kharis, e l’ha nascosto in un monastero semiabbandonato. Ovviamente si tratta di un’occasione per riproporre agli spettatori la storia del principe egizio e delle foglie di tana: ma quando il vecchio sacrestano (William Farnum) appare disturbando il rituale, Kharis fa in tempo a risvegliarsi e ad eliminarlo.

Frattanto anche la mummia di Ananka emerge dalla palude, in forma di avvenente fanciulla (Virginia Christine) – sofferente di amnesia ma dotata di straordinarie conoscenze sull’antico Egitto. Ai fini del nostro esame possiamo tralasciare di seguirla nella complicata serie di avventure, fughe e omicidi mummieschi scatenati intorno a lei: ma nel finale la ritroviamo al monastero, dove Zandaab si appresta a somministrarle l’elisir di tana. Anche stavolta, però, l’ostacolo principale ai piani della setta è recato dalla lussuria dei suoi adepti: il discepolo Ragheb infatti irrompe al monastero trascinandovi con l’inganno la nipote di Walsh, Betty (Kay Harding), su cui ha messo gli occhi. Il Gran Sacerdote, irritato per quella complicazione all’impresa, gli ordina di farla finita e uccidere la ragazza, ma Ragheb si ribella e lo abbatte. Arriva il dottor Halsey e deve fronteggiare l’egiziano, ma a risolvere la situazione è Kharis, che come un novello Sansone causa il crollo dei muri travolgendo Ragheb e se stesso. Il corpo nuovamente mummificato di Ananka è ritrovato infine da Halsey e Betty.

Varie sono le libertà di questo film rispetto al resto della saga: si pensi alla collocazione geografica della palude, in precedenza presso Mapleton in Massachusetts e qui invece improbabilmente riproposta in Louisiana Bayou (perché?), oppure all’uso di tre sole foglie di tana per risvegliare Kharis.

In ogni caso proprio questi ultimi due film della saga introducono varianti d’interesse: e anzitutto sul fronte della Mummia, perché emerge l’idea che a un certo punto l’antico ribelle Kharis possa tentare di scuotere il giogo impostogli dalla setta. Una ribellione del controllato che pesca naturalmente nell’immaginario dei film su Frankenstein; ma che attraverso il motivo connotante della ribellione per amore diverrà un topos dell’immaginario anche grazie alla successiva riproposizione nel The Mummy marca Hammer.

Per quanto riguarda la setta, la sua minaccia è sempre più pervasiva della società americana e delle sue strutture: in The Mummy’s Curse il Gran Sacerdote è nientemeno che uno dei rappresentanti del museo, dunque un funzionario delle istituzioni. Se poi il ruolo degli eroi “giovani” maschili è sempre più striminzito, è invece sul fronte delle figure femminili che si consuma la mutazione più rilevante: in un’originale rilettura del tema della reincarnazione del primo The Mummy, si fa emergere finalmente dall’ombra la figura di Ananka permettendole di fondersi con la protagonista viva del film.

Certo, a ben vedere l’antica regina resta un personaggio sfuggente, che i dettagli circonfondono di ambiguità allusiva piuttosto che svelare: una figura onirica che resta ad allignare nell’immaginario dell’occidente tra conati di esotismo e di vago erotismo necrofilo. E certo, non c’è paragone tra la potente Tera di Stoker, quasi una dea preraffaellita decisa a tornare, e il contesto di fatale fragilità delle sue epigoni Universal. D’altra parte la compenetrazione tra la regina del passato e la povera Amina del campus, destinate l’una e l’altra a ruoli di vittime e oggetti in progressiva degradazione, reca suggestioni piuttosto spaventose anche dall’ottica simbolica del controllo: un quadro che The Mummy’s Curse ammorbidisce contrapponendo alla vamp del passato egizio una buona, sana e convenzionale ragazza americana.

A questo punto il tema è stato ormai spremuto in tutti i modi, e per rivedere la Mummia in azione dovremo attendere una decina d’anni. Finita la guerra “calda” e iniziata la fredda, l’età dei mostri classici è ormai tramontata: e nel recupero dell’horror in chiave di mascherata la Universal risveglia anche l’amico bendato. A ritrovarlo col nome storpiato di Klaris, la muscolatura dello stuntman Eddie Parker e un makeup in sedicesimo rispetto ai grandi trucchi di Jack Pierce, sono i due comici noti in Italia come Gianni e Pinotto, nella commedia Abbott and Costello Meet the Mummy (Il mistero della piramide) di Charles Lamont, 1955, che sui temi della saga, setta egizia e suggestioni di controllo comprese, gioca allegramente – come d’altronde aveva già fatto con gli altri mostri del grande schermo. Nessuno in questa fase, con un fantastico dominato dagli alieni del Pianeta Rosso comunista, può immaginare che la figura della Mummia sia lì lì per conoscere una nuova primavera.

Il punto di partenza è il 1957. Certo, il pur decoroso Pharaoh’s Curse di Lee Sholem, prodotto in quell’anno a basso costo dalla MGM in un buon bianco e nero, è ancora una di quelle opere minori che tentano di reinventare i vecchi mostri controcorrente senza troppe pretese, costruendo una storia di mummie senza mummie e mixando il tema egizio con quello del vampiro. A essere trasmutato in succhiasangue mummiesco tramite lo spirito di un antico sacerdote è infatti uno degli stessi archeologi che hanno inavvertitamente scatenato la solita maledizione plurimillenaria. Ma il successivo film USA I Was a Teenage Mummy, 1962, la dice lunga sul livello generale di una stagione.

Nello stesso 1957 però un’operazione persino più popolare e ai limiti del surrealista per i suoi folli, deliziosi mix fantastici è avviata dal disinvolto regista messicano Rafael Portillo con la saga di Popoca, la mummia azteca. Coi suoi tre film – appunto La momia azteca/Il risveglio della mummia, 1957; La maldición de la momia azteca, 1957; La momia azteca contra el robot humano/Il terrore viene d’oltretomba, 1958 – Portillo vira il mito in salsa locale tra reincarnazioni, gangster, wrestler mascherati e cyborg e lo traghetta verso la fine degli anni Cinquanta. Lo statunitense Jerry Warren vi attingerà ancora qualche anno dopo – anche materialmente, nel riciclo di sequenze dal primo di Popoca – per costruire come un remake il suo Attack of the Mayan mummy, 1964. E d’altronde, a parte la macedonia all-monster comprensiva di Mummia El castillo de los monstruos, 1958, di Julián Soler, a quella trilogia surreale guarderà idealmente tutta una successiva produzione messicana di mummie & lottatori, con delizie come Las Luchadoras contra la momia di René Cardona, 1964, Santo el enmascarado de plata y Blue Demon contra los monstruos di Gilberto Martínez Solares, 1970, Las momias de Guanajuato di Federico Curiel, 1972, e Capulina contra las momias (aka El terror de Guanajuato) di Alfredo Zacarias, 1973. Le saghe di mummie precolombiane entreranno anzi in un più vasto filone di orrori americani, tra i Toltechi redivivi di The Dark Power (La maledizione del cannibale) di Phil Smoot, 1985, e lo spirito cattivissimo dell’imperatore di Maya di Marcello Avallone, 1989, le vendette sovrannaturali di Curse of the Maya di David Heavener, 2004, il sabba citazionista di La tomba di David Hunt (Bruno Mattei), 2004, e le mummie lottatrici dello spaghetti-horror 7 Mummies di Nick Quested, 2005. Che però condurrebbero lontano dalla specifica suggestione di Egitto & controllo di cui stiamo incalzando la pista.

Nello stesso 1957 però un’operazione persino più popolare e ai limiti del surrealista per i suoi folli, deliziosi mix fantastici è avviata dal disinvolto regista messicano Rafael Portillo con la saga di Popoca, la mummia azteca. Coi suoi tre film – appunto La momia azteca/Il risveglio della mummia, 1957; La maldición de la momia azteca, 1957; La momia azteca contra el robot humano/Il terrore viene d’oltretomba, 1958 – Portillo vira il mito in salsa locale tra reincarnazioni, gangster, wrestler mascherati e cyborg e lo traghetta verso la fine degli anni Cinquanta. Lo statunitense Jerry Warren vi attingerà ancora qualche anno dopo – anche materialmente, nel riciclo di sequenze dal primo di Popoca – per costruire come un remake il suo Attack of the Mayan mummy, 1964. E d’altronde, a parte la macedonia all-monster comprensiva di Mummia El castillo de los monstruos, 1958, di Julián Soler, a quella trilogia surreale guarderà idealmente tutta una successiva produzione messicana di mummie & lottatori, con delizie come Las Luchadoras contra la momia di René Cardona, 1964, Santo el enmascarado de plata y Blue Demon contra los monstruos di Gilberto Martínez Solares, 1970, Las momias de Guanajuato di Federico Curiel, 1972, e Capulina contra las momias (aka El terror de Guanajuato) di Alfredo Zacarias, 1973. Le saghe di mummie precolombiane entreranno anzi in un più vasto filone di orrori americani, tra i Toltechi redivivi di The Dark Power (La maledizione del cannibale) di Phil Smoot, 1985, e lo spirito cattivissimo dell’imperatore di Maya di Marcello Avallone, 1989, le vendette sovrannaturali di Curse of the Maya di David Heavener, 2004, il sabba citazionista di La tomba di David Hunt (Bruno Mattei), 2004, e le mummie lottatrici dello spaghetti-horror 7 Mummies di Nick Quested, 2005. Che però condurrebbero lontano dalla specifica suggestione di Egitto & controllo di cui stiamo incalzando la pista.

Fin qui, comunque, oltre l’Atlantico: ma non possiamo sorprenderci se, passati i diritti sulla galleria dei mostri dalla Universal alla britannica Hammer, proprio alla fine del decennio Cinquanta, la Mummia sia tra i primi a guadagnarsi un remake. Con un film bellissimo e poetico che riporta a fasti e dignità della vecchia versione con Karloff.

(3–Continua)