di Luisa Catanese

Seconda parte

[Qui la prima parte]

Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania… Per Eduardo non piango una sola lacrima perché non saprei chi sto piangendo. Ora che sono padre provo a pensare che i suoi genitori sono morti prima di lui: non gli capiterà di leggere e di ascoltare quello che si dice e si scrive di loro figlio.

Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania… Per Eduardo non piango una sola lacrima perché non saprei chi sto piangendo. Ora che sono padre provo a pensare che i suoi genitori sono morti prima di lui: non gli capiterà di leggere e di ascoltare quello che si dice e si scrive di loro figlio.

Eduardo Rózsa Flores era un mercenario che voleva uccidere il presidente Evo Morales. Era un neofascista che intendeva promuovere l’insurrezione e la secessione del dipartimento di Santa Cruz, ricco di risorse, dal resto della Bolivia. Dunque, prendo nota: organizzazione di una milizia, repressione dell’esercito statale, intervento straniero, riconoscimento dell’indipendenza o di qualcosa di simile.

Prima di partire per l’America Latina ha rilasciato un’intervista a un giornalista ungherese: affermava di non aver nulla contro Morales, ma che presto sarebbe tornato nel paese natale per organizzare la difesa dall’imminente attacco dell’esercito boliviano.

Su un periodico venezuelano si sostiene che chiunque dipinga Rózsa Flores come fascista è un diffamatore: lui era amico del rivoluzionario, prigioniero politico nelle carceri francesi, Ilich Ramírez. Visto che Ramírez, detto Carlos lo Sciacallo, è un pen-friend del presidente Hugo Chávez, alleato fraterno di Evo Morales, allora Rózsa Flores non può che essere un combattente per la libertà e per la giustizia.

Leggo qua e là che Eduardo Rózsa Flores collaborava con la CIA. Faceva il doppio o magari il triplo gioco. È stato chiamato in Bolivia dalle forze di sicurezza governative per decapitare l’organizzazione dei secessionisti: ha esplosivo che può avergli dato solo l’esercito boliviano. Le forze speciali dell’esercito lo hanno ucciso perché non risultasse che era stato reclutato per colpire affaristi, faccendieri, uomini politici secessionisti.

Era legato a croati di estrema destra, residenti in Bolivia nel dipartimento di Santa Cruz, loschi figuri che trafficano armi e droga. Aveva senza dubbio legami stretti con riviste di destra e collaborava con Jobbik, partito di estrema destra ungherese, che pare non disdegni di essere finanziato da potenze straniere del Vicino e Medio Oriente e da gruppi dell’Islam radicale.

Dai magiari più nazi, che per qualche tempo forse lo hanno considerato un camerata o un possibile alleato, ora viene giudicato un ebreo, un falso eroe, un agente bisessuale del Mossad, infiltrato nella destra ungherese.

C’è l’imbarazzo della scelta, insomma. Era uno psicopatico, uno Zelig nazionalista alla ricerca del pericolo per farsi di adrenalina e morire come un Che Guevara? No, dice qualcuno, era un impulsivo che si butta generosamente nella mischia senza riflettere: uno che ha tutti i pezzi del mosaico in tasca, ma li ricompone troppo in fretta e male. Lo possiamo dunque immaginare come una creatura di laboratorio, fuggita dalle gabbie del socialismo autoritario, una chimera che cuciva insieme le membra del cane da guerra e del capro espiatorio? No, assicura un altro, aveva un progetto chiaro. Era un musulmano sincero, la cui memoria viene infangata: un combattente internazionalista dell’Islam politico, vittima di un complotto.

Vedo dei corpi nudi, quasi nudi, lordi di sangue, riversi sul pavimento. Eduardo, un irlandese, un magiaro di Romania. Vedo altri due uomini, vivi, un croato e un ungherese, che presto saranno chiusi nelle galere della Bolivia: sono incappucciati, in ginocchio, la schiena nuda, segnata. Vedo Eduardo che abbraccia i suoi commilitoni, che ancora ride, che mostra all’obiettivo pistole e munizioni disposte su un tavolo. Lo vedo mentre finge di dormire tra due armi automatiche, con la testa su un guanciale e la mano sinistra poggiata sulla pancia, coperto solo da un lenzuolo che lascia in mostra la maggior parte del suo corpo tarchiato, pesante. Vedo le foto del suo cadavere supino: addosso ha un orologio e un braccialetto di corda sottile, un tatuaggio sulla spalla sinistra, un altro più piccolo sulla spalla destra, i fori delle pallottole. Lo zigomo destro è livido e lacerato, la fronte e il naso sembrano contusi. Tanto sangue rappreso a terra, tra il corpo e il pavimento.

«L’obiettivo del fotografo è dalla parte della testa. Il corpo è disteso e preme lungo una cassettiera. L’avambraccio destro è sollevato da terra, il polso è piegato; le nocche, il pugno semiaperto poggiano sulla parte bassa del torace. Il braccio sinistro, che preme contro la cassettiera, attraversa il petto. C’è un cassetto aperto che pende sul corpo. Non si capisce da dove venga questo cassetto. Sembra che lo abbiano aperto per sostenere uno di quei cartoncini gialli che si mettono sulla scena del delitto. Sul cadavere c’è questo cartoncino giallo e sopra è scritto il numero uno. Il cartoncino poggia sul cassetto e sulla pancia. I genitali e l’ombelico sono coperti dal cartoncino. I capezzoli sono coperti dal braccio sinistro. C’è qualcosa che vela un angolo della foto e la parte superiore della testa, dove i capelli sono più radi».

«L’hanno ucciso senza troppi complimenti, ma sembra che abbia approvato la sceneggiatura. Se è una fiction, dobbiamo aspettarci di rivederlo ancora vivo».

«Nato e morto a Santa Cruz. Ucciso in Bolivia come Che Guevara. Forse tradito. Eroe e vittima… Lo devo dire a Daniele».

«Credi che volesse morire così?»

«Ho trovato l’intervista a un uomo e a una donna ungherese. Sono presentati come il miglior amico e la fidanzata. L’amicizia risale al 1998. Invece con la fidanzata stava insieme da tre o quattro anni. Si erano conosciuti in un parco di Budapest, dove portavano il cane; ma non ci abitavano più a Budapest, si erano trasferiti in una cittadina di campagna. Ho visto la foto della donna. Sullo sfondo c’era un orto».

«Viene fuori qualcosa?»

«L’amico conferma la versione di Eduardo. Quello che dice nell’intervista rilasciata prima di partire: io non ce l’ho con Evo Morales, vado là per difendere Santa Cruz dall’esercito. L’amico dice che Eduardo alle elezioni stava dalla parte di Morales: un indigeno, una bella novità per la Bolivia eccetera eccetera. Ma poi la novità indigena in pochi mesi diventa il rischio di una dittatura ed Eduardo Rozsa Flores doveva salvare la patria, che non è più l’intera Bolivia ma solo il dipartimento di Santa Cruz. Poi va a Santa Cruz e la situazione non è quella che si aspettava…»

«Lo dice questo fantomatico amico? Che cosa vuol dire?»

«Io ti riferisco che il giornalista dice che l’amico magiaro dice che Eduardo diceva… Eduardo si aspettava un’altra situazione. La situazione in cui si trovava era diversa da quella per cui si era preparato un piano. Non lo so, troppo fumo, contraddizioni, ingenuità poco credibili. La fidanzata sostiene che Eduardo non apprezzava la vicinanza tra Morales e Chávez. Però, sei mesi prima che l’uccidano, Eduardo viene intervistato da un venezuelano, vicino a Chávez, nonché ammiratore di Ilich Ramírez, lo Sciacallo, che come sai era una vecchia conoscenza di Eduardo. L’intervistatore chiede a Eduardo: che cosa ne pensi della fase politica, cioè di Hugo Chávez? Eduardo ci gira un po’ intorno, non si sbilancia sulla politica interna venezuelana: la butta sulla fratellanza e l’avvenire dei popoli dell’America Latina, un continente attraversato da un vento di rinnovamento. Poi, però, dice chiaramente di apprezzare la politica estera di Chávez: Palestina, Iran… Non te la faccio lunga. Esiste forse una coerenza nascosta, un filo di qualche colore che tiene unite le toppe. Però Eduardo continua a cantarla in modo un po’ diverso secondo il pubblico… Uno che è fuggito da un paio di golpe in Sud America, che ha servito l’esercito nel Patto di Varsavia, pensa che Evo Morales aspiri alla dittatura? A me sembra ridicolo, assurdo, o almeno molto strano. Forse sono io superficiale. Secondo la fidanzata, Eduardo in Croazia formò la sua brigata internazionale per proteggere gli inviati di guerra, dopo che alcuni giornalisti stranieri erano stati uccisi».

«Era una donna nei secoli fedele. Pensi che sia davvero così ingenua?»

«Il busto di Stalin, che teneva in camera da letto, era stato ricollocato nel giardino di casa loro. Ci aveva scritto sotto: “Vomitate qui”. E quando c’era una festa, gli invitati sbronzi potevano vomitare in faccia a Stalin».

«Ha mai detto una sola volta: io ho sbagliato?»

«Ogni volta dissimula qualcosa. Vuole eliminare le contraddizioni. Forse il busto di Stalin, quando abitava coi genitori, lo teneva in camera per fare un dispetto al padre. O magari gli cambiava di posto, secondo l’ospite… Dopo essere stato in Russia alla scuola del KGB, ha un’illuminazione: “Mi resi conto che tutto era puro teatro, parole vuote, che non significavano nulla”. L’ho trascritto da un’intervista recente. Però a quei tempi continuava a lavorare per i servizi segreti ungheresi. E allora non si capisce bene cosa fossero questo “puro teatro” e queste “parole vuote”. Il teatro gli piaceva moltissimo. E non era solo teatro: la guerra e la polizia segreta le sapevano fare bene. Lui partecipava e ha imparato. Nel regime ci stava di casa, come soldato, come agente segreto».

«Lì non preparava insurrezioni».

«Forse sì, in Romania, per la minoranza magiara. Ma siamo già in un romanzo… In Ungheria non credo, ma a questo punto… Daniele si ricorda che diceva parole di ammirazione per János Kádár, che ha governato l’Ungheria per decenni. Ci indicava la casa. Lo stimava. Forse era riconoscenza…»

«Le parole vuote che sentiva a Mosca potevano essere uguaglianza, proletariato, internazionalismo. Doveva trovarle così vuote che, per dare sostanza al suo teatro, e a se stesso, e forse anche alla sua vaga idea di giustizia, poi ha riempito gli stampi col materiale che trovava per strada».

«La sua idea di autodeterminazione, applicata alla realtà, sembra una versione di destra del frazionismo dell’estrema sinistra. I suoi amici negano che lo facesse per soldi. Ho provato a scrivere su un foglio tutte le definizioni, oltre a mercenario, che mi venivano in mente o che trovavo scritte su di lui. Sei pronta? Islamista rivoluzionario, anti-imperialista e anti-capitalista, ma disposto ad alleanze tattiche con chiunque, con nazionalisti o con potenze locali e mondiali; sovranista, giustizialista, rossobruno, montonero di religione islamica; socialfascista, neofascista, socialista nazionale o, se preferisci, nazional-socialista delle piccole patrie; autonomista differenzialista; nazionalista antiautoritario, anarconazionalista, etnoinsurrezionalista…»

«Basta anche meno».

«Potrei continuare. È più utile rintracciare le contraddizioni, le continuità…»

«Stava nella corrente. Voleva partecipare, ma voleva ancora di più essere un protagonista. Si adeguava ai luoghi e ai tempi, ma non faceva autocritica. Nascondeva le contraddizioni, sbianchettava una parte del suo passato. Le cancellature, gli errori non si dovevano vedere. Desiderava sentirsi al centro del mondo. Aveva un ego smisurato».

«Mostra una vocazione religiosa, missionaria, umanitaria: si converte a ogni cambio di stagione, dopo la caduta di Saddam Hussein si propone come mediatore o come portavoce del governo provvisorio dell’Iraq, porta aiuti umanitari in Sudan e in Indonesia, muore come un martire a Santa Cruz».

«Non poteva scegliere un luogo migliore».

«Rozsa e Croce… Opus Dei, Rosa e Croce. E nel 2007 ha scritto versi sufi in ungherese».

«Già su questo si potrebbe scrivere un romanzo».

«Ma ha un’altra vocazione, forse più sincera, o forse no, per le armi e la guerra. Per lui la lotta di classe era diventata una di quelle parole vuote. Alla fine degli anni Ottanta le minoranze nazionali gli sembrano più tangibili, più disponibili, più facili della lotta di classe».

«Sembra che il conflitto non possa essere altro che lotta armata, guerra di soldati. Guerra tra popoli; mai lotta di proletari, operai, scioperi, movimenti. Mai movimenti di donne. Un affare di maschi armati che si mettono in posa per un film o per una foto, a quanto vedo. Uomini che spargono sangue per spartirsi la Terra. Non mi hai parlato quasi mai di donne. C’era la madre ed è morta. Mi hai raccontato che aveva qualche storia…»

«Delle hostess. Me l’ha ricordato Daniele».

«C’è l’ultima fidanzata che ripete quello che lui dice, e forse ci crede. Dove sono i proletari? Dove sono le donne? Nella sua vita, nella Storia…»

Le donne nella sua vita, nella Storia… Durante il viaggio in Europa, mentre Daniele riusciva a trovare il tempo per leggere qualche pagina in francese del saggio De l’amour, il suo balordo compagno di stanza, che si sentiva in dovere di conoscere molte ragazze, prima di uscir la sera trovava giusto il tempo per lavarsi e cambiare la biancheria. Avremmo incontrato, conosciuto, parlato, solo parlato, con parecchie ragazze ma non a Budapest.

«No, compañera. Le donne in lotta non stavano nel fascio di luce… Era fidanzato. Lei dice che si sarebbero sposati presto».

«Che poi fosse bisessuale o no non cambia niente. Sui diritti dei gay scommetto che la pensava più o meno come il collega Vladimir Putin. Direi che gli piacevano le persone che affascinava, che accettavano la sua autorità».

«Una donna c’è: sua sorella ***. Io e Daniele non l’abbiamo incontrata perché non era a Budapest. È l’unica rimasta della sua famiglia».

«Già, me l’avevi detto».

«In un’intervista viene fuori che il fratello con le sue donne era un po’ despota. Dice che la relazione più lunga era stata con una chica russa che lo avrebbe definito l’uomo della sua vita. Non so se questa ragazza esiste. Mi pare che a Budapest lui frequentasse un’ungherese. Non era la chica russa di cui parla la sorella. Noi non le abbiamo mai viste. In un parco una sera ci ha presentato un paio di ragazze. Non abbiamo fatto a tempo nemmeno a dire due parole».

«La sorella esiste, però».

«Dirige il Museo di Arte contemporanea a Santa Cruz. In quel museo ci sono anche i quadri del padre».

«Dunque, esiste. Ormai esiste più del fratello».

«Nel film su Eduardo lei non esiste. Il protagonista non ha una sorella».

Verosimile ma falso. Inverosimile ma vero. Ogni verità sembra parte di una menzogna, dice Luisa. Ogni scelta sembra sfuggire a una strategia chiara.

Dovrei prendermi la briga di cercare i suoi libri, i suoi articoli in ungherese. C’era un ragazzo di Napoli o di Salerno che avevo conosciuto in sala studio… Ha vissuto per anni in Ungheria, e chissà dove abita ora: lui potrebbe aiutarmi a tradurre, se trovassi il suo indirizzo, se ricordassi ancora il suo cognome. L’ho rivisto per caso una volta che passava a Bologna; gli ho chiesto se conosceva il nome di Eduardo, che ancora era vivo, e gliel’ho ripetuto tre volte, ma lui niente, mai sentito. Avevo scritto l’indirizzo su un biglietto che ho infilato nel portafoglio, che poi ho svuotato in un cassetto, che poi ho riversato in uno scatolone prima del trasloco… Tre scatoloni sono ancora chiusi, in cantina. La carta è più difficile da falsificare. Le enciclopedie online vengono continuamente modificate. Di Eduardo ci sono poesie, memorie, scritti politici, articoli sui giornali. È tutto una menzogna, un alibi? Devo mettere tra parentesi le sue imprese in Croazia e i suoi rapporti con l’estrema destra ungherese. Provo a prendere sul serio le sue parole.

«L’immoralità, la menzogna, i crimini commessi in nome del “socialismo reale” sono imperdonabili. Bisogna usare molto detersivo per lavare questa ignominia. Ti parlo della realtà, non delle idee. Non della necessità, che davvero esiste, di costruire una società più giusta. Bisogna in primo luogo tenere in considerazione i veri desideri del popolo. Ciò che facciamo non è contro ma per il popolo, nell’interesse delle nostre nazioni. Imparai a odiare le famigerate élite del campo socialista per un semplice motivo: questi miserabili erano più interessati, anzi, erano interessati solo a restare al potere, con i loro privilegi, coi loro vantaggi. Per loro il “socialismo” era solo una copertura, che non aveva nulla a che fare con ciò che in basso, il popolo, sentiva e desiderava. Sono arrivato alla conclusione che non si può parlare di socialismo né realizzarlo se non si rispettano pienamente la libertà e il diritto all’autodeterminazione, sia degli individui che compongono la società, sia dei popoli e delle nazioni. Se no che cosa ci distingue da quelli che diciamo di odiare, se commettiamo i loro stessi errori, i loro stessi crimini. Una cosa è prendere il potere, con o senza armi, imporre una direzione, innescare un processo. Ma più tardi non è possibile prendere tutte le decisioni, necessarie o no, al posto del popolo, per cui abbiamo preso il potere o fatto la rivoluzione o vinto una guerra di indipendenza. Per questo ritengo che uno degli esempi più validi sia quello della Rivoluzione sandinista in tutto il suo sviluppo… Nessuno ha il diritto di soppiantare il popolo. Noi siamo servi, impiegati, schiavi di una causa, e non abbiamo più diritti degli altri. Sulle nostre spalle abbiamo doveri, compiti da adempiere».

Lo pubblica il 31 ottobre e muore ucciso il 19 aprile, in compagnia di un contractor irlandese e di un magiaro transilvano di estrema destra, che cantava e scriveva canzoni.

Bisogna usare molto detersivo per lavare questa ignominia, diceva. Bisogna lavare l’ignominia del passato con un sapone nero, esfoliante. Sapone di Croazia, abluzioni rituali, candeggina Jobbik.

Per loro il socialismo era solo una copertura. I veri desideri del popolo. Nell’interesse delle nostre nazioni.

Quali desideri? Quali nazioni? Quanti desideri, quante nazioni? Bisogna dividere chi canta la ninna nanna in serbo-croato da chi la canta in croato-serbo. I bambini potrebbero confondersi. Gli altri fanno il segno della croce al contrario. Chi vuole ricevere una cartolina in cirillico sta da una parte, chi la desidera in alfabeto latino dall’altra. Quali desideri del popolo? I desideri del popolo prima di colazione o dopo cena? Quale popolo? Il popolo del dipartimento, della provincia, del comune, del quartiere, del condominio… I desideri di un imprenditore sono i desideri del popolo? Sono legali o illegali questi desideri? Per quanto tempo? Quanti giorni prima e quanti giorni dopo aver votato a un referendum o alle elezioni?

Il popolo desidera servire chi parla e prega in dialetto. Non vede l’ora di lavorare per i capaci e i meritevoli della sua piccola grande patria. Equilibrismo, stare a galla, volontà di emergere, cavalcare la tigre. Dal piccolo padre alla piccola patria. Dalla periferia bisogna tornare in centro; poi ci ritiriamo in campagna a coltivare l’orto; e finalmente vai a morire ammazzato sotto la Santa Croce materna. Voleva essere ricordato. Era un protagonista secondario. Ha vissuto molte vite, una vita romanzesca. Ha giocato su più tavoli. Tutte le nazioni giocano lo stesso gioco? Un’alleanza tra una parte dell’islamismo radicale e movimenti nazionalisti di destra contro il nemico. Contro il capitalismo globale, contro l’impero, contro gli imperi? Cerca alleati per combattere il nemico, ma come fa a invitare tutti gli amici al compleanno? Alle feste beveva alcolici? E durante il Ramadan? Perché combatte contro Morales? È troppo moderato, troppo pacifico, troppo indio? Neanche la socialdemocrazia della Svezia era abbastanza eroica. Il presidente indio pianifica di segregare, deculturare, sbattezzare, sterilizzare, drogare, umiliare, sfruttare, torturare, incarcerare, tassare i borghesi cattolici bianchi di Santa Cruz? Chi è questo imprenditore boliviano di destra, questo Branko Marinkovic Jovicevic, figlio di un croato, che vuole la secessione?

Poniamo che Eduardo non fosse in Bolivia per assassinare Morales. Mettiamo che non volesse uccidere qualche notabile locale, a destra o a manca, perché si gridasse al lupo, per giustificare una secessione, per rendere vero il risultato di un referendum ritenuto illegale. Lo hanno ucciso senza armi in pugno, senza processo. E forse lo hanno anche torturato. Ma non riesco, Luisa, a trovare una ragione per il resto. Non riesco a trovare una sola ragione per riabilitarlo, giustificarlo, scagionarlo… Per riconoscerlo come un amico, per perdonargli di avere assunto le sembianze e il ruolo di un nemico. Questo non è un gulag. Qui dentro lo giudico. Voglio e posso confrontare quello che dice con quello che fa, quello che fa oggi con quello che faceva ieri, quello che dice a te con quello che dice a un altro, quello che fa con uno con quello che fa con un altro, quello che dice e fa con i risultati che si producono nel mondo… Perché organizzare una milizia contro il governo boliviano? Infuriava la repressione? Perché favorire una cricca di proprietari bianchi avversi al presidente indio, eletto e confermato dal voto? Perché una faccia nota, un nome noto, uno come Eduardo che scrive e parla volentieri, che si fa notare in mille modi, dovrebbe riuscire a giocare alla guerra senza pagarne il prezzo? Perché sta in posa sul letto di un albergo di non so dove fingendo di dormire tra due armi automatiche? Perché parte in quarta, perché si gingilla con le armi, perché rischia di innescare una guerra civile, la secessione di una regione che non è colonizzata, che non è davvero assediata dall’esercito, che non subisce un’oppressione razzista o di classe?

Volevi evitare che Santa Cruz fosse schiacciata dalle forze armate boliviane? Non mi pare che sia successo. Sulla tua lapide qualcuno potrà scrivere le parole vittima, eroe, sacrificio. Col tuo sacrificio hai impedito che l’esercito della Bolivia mettesse a ferro e fuoco la tua città natale o con la tua morte hai legittimato l’invio di forze militari nella regione? Hai giustificato e favorito, in forma più blanda, quello che ritenevi una minaccia? Hai sventato un complotto contro Morales? Hai aiutato il governo a sgominare una banda di affaristi che volevano la secessione?

Ho letto che negli ultimi anni Evo Morales ha aumentato il suo consenso nel dipartimento di Santa Cruz. Sono ignorante, vivo a migliaia di chilometri. Sono un moralista ottuso. Mi hai fatto bere champagne a digiuno. Mentre ero nudo in un bagno turco, mi hai detto: «No, non credo che siamo pronti per la democrazia: io sono per la monarchia costituzionale».

Vuoi cambiare idea? Ne hai diritto, compagno post-stalinista. Ma prima di passare al nazionalismo del popolo grasso devi chiedere scusa. A qualcuno devi chiedere scusa. Devi chiedere scusa anche a me.

Lo hanno ucciso. Non posso testimoniare che le teste di cuoio lo abbiano torturato. Sulle schiene dei due che sono ancora vivi qualcuno riesce a distinguere segni che i miei occhi non riescono a vedere. Sono quasi sicuro: lo hanno ucciso mentre era disarmato. Forse li hanno lasciati morire dissanguati. La porta è sfondata, il camerata irlandese è a terra bocconi. Si intravede un tatuaggio sull’omero sinistro, il grande letto è disfatto, da una grande borsa fiorisce una sporta di plastica bianca. Il frigo bar è aperto, il televisore che guarda verso i letti è al suo posto, intatto. L’irlandese è morto tra il televisore e il letto. Due sedie stanno attorno a un piccolo tavolo tondo, la camicia di Eduardo è poggiata sullo schienale di una sedia, un’altra camicia sull’altro schienale.

Ecco l’obitorio. Ci sono tre corpi distesi su tre tavoli. Uno, due, tre teste a destra. Tre corpi su tovaglie che sono buste di plastica grigia. Oltre i cadaveri c’è una finestra, piastrelle bianche. Dalla parte dei piedi, in un angolo, appeso alla parete, c’è un tubo di gomma arrotolato. Ci lavano i pavimenti e tutto quello che si può lavare. L’acqua e il sangue escono da un tombino, come in una grande doccia. La luce al neon viene dall’alto. Un uomo canuto, calvo, capelli corti, grandi occhiali, vestito di bianco, guarda Eduardo in faccia. Sul petto del morto è posato qualcosa che somiglia a un piccolo sacco di carta marrone. Il torace dell’irlandese è ancora sporco di sangue. Il mento è alto, la bocca semiaperta. Il terzo cadavere, vicino alla finestra, ha la testa reclinata verso sinistra, le braccia rigide, gli avambracci sollevati. Sembra che i polsi siano legati.

Ti rivedo su un tavolo. La luce è diversa. Ti guardiamo da sopra la testa. Ti tocca un guanto che riveste la mano sinistra di una donna. La mano poggia, copre il pettorale destro. Il corpo è pulito; i capelli corti, radi, sono ancora bagnati. Non saprei dire se quelli che vedo sono i fori di sette pallottole. Un colpo, una ferita, una bruciatura è vicina alla clavicola. Sembra piovuta dall’alto. Ne ho abbastanza. Se gli sbirri boliviani sono cattivi, voi tre mi piacete ancora meno. Non lo so, non me ne intendo, non sono un medico legale, ho la nausea.

L’irlandese è stravolto; tu invece hai la faccia serena, quasi sorridi. Si dice spesso: sembra che dorma. Ti hanno ricomposto il viso, ti hanno lavato. Ti hanno portato fuori dall’albergo. Qualcuno, immagino, ha riconosciuto il tuo cadavere. Eri davvero tu il parassita inquieto che sommuoveva il sacco sigillato di finta pelle?

«Aveva pubblicato questa intervista, nel suo blog, sei mesi prima di morire in Bolivia. Qui, leggi tu dallo spagnolo, dichiara di apprezzare la Rivoluzione sandinista. In tutto il suo sviluppo, dice. Direi che si riferisce al sandinismo fino a oggi… Esiste l’Alleanza bolivariana per l’America Latina. Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Cuba, quando è stato ucciso, erano già alleati. Perché lui dovrebbe andare a uccidere Morales? Perché dovrebbe favorire la secessione del dipartimento di Santa Cruz? Se si prendono sul serio le sue parole, queste sue parole… Forse non dovrei prenderlo troppo sul serio. A volte immagino, non ci credo, non sono così matto, ma immagino che sia vivo da qualche parte. E mi viene da pensare al Nicaragua. Forse c’è stato negli anni Ottanta. Prima di te. Era un militare. Un giornalista italiano scrive che gli mostrò una foto, un ritaglio di giornale, in cui Eduardo, con occhiali da sole, col kalashnikov in mano, stava dietro a Daniel Ortega…»

«È possibile. Quando i paesi socialisti europei rifornivano di armi i paesi fratelli, c’erano degli esperti che accompagnavano la spedizione…».

«Eduardo diceva che l’uomo della foto non era lui. Era un sosia. Penso che sia vero in ogni caso. Lui è stato più volte il sosia di se stesso… Mi viene da pensare che in Nicaragua vive un sosia di Eduardo che forse è Eduardo. Me lo immagino su una spiaggia. Non so se gli piacesse il mare. Gli piacevano i bagni turchi, le saune e le piscine. E senz’altro gli piaceva tenere pochi vestiti addosso. Tu, Giorgio, vorrei che mi dicessi se c’è un posto in Nicaragua dove ti saresti rifugiato, per viverci, per nasconderti».

«A Casares, all’hotel El Casino. Era una vecchia costruzione in legno, stile coloniale: un enorme patio interno, dove si mangiava, e tutte le stanze al piano di sopra… Tra una stanza e l’altra c’erano solo divisori: i letti, i rumori, gli odori, ogni cosa sotto lo stesso grande soffitto, e anche i pipistrelli che volavano dentro. Ai piedi dei letti c’era la polverina gialla contro le zecche. Sembrava di tornare indietro di un secolo. Ricordo che servivano le langostas tamaño familiar. Ogni tanto si sentiva ovunque un sibilo, più che altro un acuto. Annunciava l’ennesima aragosta che finiva viva nella pentola dell’acqua bollente di Doña Florinda, che poi morí sotto le macerie del suo hotel. E poi si digeriva con la solita media de Flor de Caña 7 años… El Casino fu distrutto dal maremoto del 1992. Sì, sul Pacifico. L’hanno ricostruito…»

«Forse un giorno mi arriverà una cartolina dal Nicaragua».

Ogni verità sembra parte di una menzogna, dice Luisa. Ogni sua scelta sembra sfuggire a una strategia univoca: «C’è chi ritiene che ci siano strategie senza stratega. Alcuni strateghi possono essere piccoli azionisti di una strategia più grande. Chi possiede quote di una piccola strategia, che controlla a sua volta quote minoritarie di una strategia più grande, si accontenta di piccoli guadagni, strategici per lui ma solo tattici per la strategia più grande. Molti possiedono quote di una strategia, ma ignorano o non si preoccupano di sapere che questa detiene un pacchetto di azioni di un’altra».

Per moltiplicare le trame, per evocare teorie più o meno fondate, per fornire materiale a parecchi libri e fiction televisive, mi bastava andare a cercare fra le vecchie lettere, disseppellire agende, quaderni impalliditi in un cassetto.

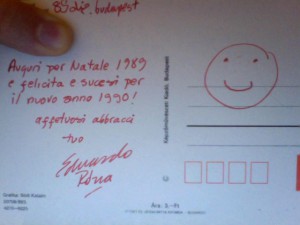

89 dic. Budapest

Caro Alberto!

Auguri por Natale 1989

e felicita e succesi per

il nuovo anno 1990!

affetuosi abbracci

tuo

Eduardo Rózsa

Mi scriveva questa cartolina, chiusa in una busta, forse pochi giorni prima della fucilazione del dittatore rumeno Ceaușescu. Non trovavo più l’involucro, ma la cartolina, che al posto del mio indirizzo recava una faccina sorridente, doveva essere arrivata in una busta affrancata.

Tra la rivolta di Timisoara, la sollevazione popolare nella capitale della Romania e finalmente l’uccisione del tiranno, voluta da un’ampia fazione del partito comunista rumeno, passarono meno di dieci giorni. La scintilla della rivolta di Timisoara era stata la repressione poliziesca contro László Tőkés, un pastore protestante, un cittadino rumeno della minoranza ungherese, che dal 2007 siede nel Parlamento europeo.

Eduardo conosceva certamente László Tőkés, forse ce ne aveva anche parlato. Non posso sapere se avesse contatti con lui, se il pastore fosse un agente segreto ungherese, come oggi in Romania qualcuno si permette di dire. Non so se Eduardo fosse andato in quel periodo a trovarlo, quale sia stata la rilevanza dell’azione di Eduardo in quegli anni, se Eduardo lo abbia incontrato in quei giorni o in altre occasioni. Immagino che fosse una impresa difficile, rischiosa, magari superflua… Quella cartolina così buffa, tenera, innocente, scritta a penna rossa, su cui Eduardo aveva disegnato una faccina tonda, allegra, rubiconda, quella cartolina che a gennaio del 1990 mi aveva fatto sorridere, dopo più di vent’anni, ora che mi fermavo a osservare sull’altra facciata l’immagine spettrale, invernale, notturna – il disegno di una casa, la finestra sbarrata, accesa tra due grandi alberi spogli – quella cartolina mi ricordava il giorno, l’assemblea in cui l’avevo conosciuto e avevo ascoltato per la prima volta la sua denuncia della persecuzione di una minoranza etnica, la sua difesa dei magiari della Romania.

Lungo questo filo – un filo che avevo toccato, che avevo intercettato per caso, un filo che era mio, che avevo afferrato perché non ne avevo altri, perché a Eduardo arrivai così – lungo questo filo forse si collegavano, si traducevano, si scaricavano, fluivano l’uno nell’altro il prima e il dopo, il comunista, che oltre frontiera difendeva un’immagine violata del se stesso ungherese, e il nazionalista, un nazionalista ubiquo, che si separa da una potestà considerata, sentita come illegittima. Era una vicenda per certi versi simile a quella di molti attori, grandi e piccoli, del socialismo reale: ceto politico, burocrazie, militari, agenti segreti, che si erano convertiti, se si trattava di conversione, in apparenza senza trauma e tormenti interiori, talora al mercato e a interessi privati non sempre legali, talora invece al nazionalismo separatista, allo stato etnico, allo sciovinismo e alla geopolitica. Eduardo forse si era preso qualche rischio in più, dava l’impressione di svolte più inspiegabili, radicali, individuali. Ma era davvero così? Nel primo Eduardo, che difendeva i magiari rumeni dal dittatore della Romania, non si trovava già una prefigurazione dell’Eduardo futuro?

Eduardo forse era andato in Croazia per vigilare sulle frontiere di una Grande Ungheria certo defunta, sepolta, immaginaria, ma che si doveva inventare di nuovo, che poteva rinascere solo trasfigurata. La Slavonia, la regione della Croazia dove Eduardo aveva combattuto per la secessione dalla Iugoslavia, confinava con l’Ungheria. La Croazia e l’Ungheria, come l’Austria, dove Eduardo si era affiliato all’Opus Dei, dovevano tornare a essere delle nazioni cattoliche. La Croazia, una Croazia alleata, più centro-europea e meno ingombrante della Iugoslavia, era una via d’accesso al Mediterraneo per uno stato come l’Ungheria che poteva sporgersi fino al mare solo attraverso il lungo corso tortuoso del Danubio. I reduci della Guerra d’indipendenza croata avrebbero potuto seguirlo in altre imprese. La conversione all’Islam poteva servire a creare prossimità, amicizie, alleanze, magari a collegare nuovi oleodotti, con stati dell’Asia ricchi di petrolio. La missione in Bolivia, a favore dei separatisti o anche dei loro nemici bolivariani, poteva rientrare nella stessa strategia di conquista delle risorse energetiche fossili.

Dio, petrolio, patria, famiglia… L’origine è la meta. In Bolivia Eduardo doveva lacerare ma allo stesso tempo ricucire la propria intimità, doveva riparare l’ordine corrotto da quel padre che soltanto dopo il matrimonio aveva confessato alla madre di essere comunista ed ebreo. La leale, la fedele, la cattolica Nelly Flores Arias aveva amato il comunista György Rózsa. La madre non aveva accettato, come il marito le suggeriva, di rifugiarsi con i figli a Panama: aveva scelto di non allentare i vincoli della famiglia, aveva deciso di rimanere sempre al fianco del marito, di abbandonare la patria per seguirlo in Cile, in Svezia, in Ungheria…

Qui potrebbe iniziare la storia di Eduardo in un universo possibile che assomiglia abbastanza a quello in cui viviamo.

Troppo, troppo in fretta. Eccessivo come Eduardo György Rózsa Flores. Devi diffidare del troppo, ma non sai di quale eccesso si tratti. Diffida delle storie troppo chiuse e complete; di quelle troppo piene; di quelle troppo romanzesche. Dovresti trovare il tempo, il coraggio di parlarne con la sorella di Eduardo. Dovresti parlarne con Eduardo, che forse ora è vivo in Nicaragua, in Iran… Per le strade di Budapest, sul filobus o sul tram, ma per questo sarebbe meglio chiedere conferma alla memoria di Daniele, Eduardo ci diceva che Il fu Mattia Pascal era il suo romanzo italiano preferito. E ora lui è libero dal passato, si è separato da quell’identità troppo faticosa.

Voleva chiudere il libro, uscire dal romanzo. La serie era troppo lunga, poco credibile. Voleva una vita nuova, nuda, senza peso. Voleva smettere.

Nell’isola, su una spiaggia del Pacifico, Eduardo ha trovato la pace, un Venerdì lo ha rieducato a uno stato di natura vero, riposante come la morte. Le cellule si disgregano, i liquidi fluiscono, impastano la terra, gli atomi di carbonio viaggiano tra genti e mari oltre ogni frontiera. Il conflitto è nella storia, nella natura, ovunque: non dico la guerra ma il conflitto sì. Gli interessavano i conflitti tra nazioni, dice Luisa, non i conflitti di classe e di genere, che così allo stato puro, fuori dalla mente, se sei privilegiato, spesso si faticano a vedere, richiedono discrezione, autocritica più che armi, risvegliano contraddizioni che lacerano gli individui, le famiglie ma non i territori, non sempre i corpi. Non guerre tra stati; lui voleva guerre di popolo che fondano nuovi stati, spezzando quelli vecchi. Guerre per affrontare i piccoli tiranni senza decapitare la sua piccolissima tirannia.

Volevi essere un capo. Fare quel cazzo che ti pare con il silenzio assenso degli Ordini superiori, con il beneplacito del Capo supremo: Dio, la dura Necessità, il grande Alleato, la Nazione, i veri desideri del Popolo… Purché si mantenga un privilegio, un capitale di prestigio, una patente di ribelle che sa adattarsi all’ordine mondiale.

I conflitti ti andavano bene se potevi essere un eroe. Uno dei tanti non ti accontentavi di essere. Perché quelle tre ragazze italiane se la prendono con il tipo che interviene all’assemblea? Solo perché porta una maglietta su cui sono disegnate cosce e reggicalze? Per il tono arrogante? Per la mascella? Per quello che dice? Lasciatelo parlare, su ragazze, fate le brave. Non è il caso di contestare il Rettore. Ci ha invitati in gita fino a qui, ci ospita a casa sua, questa sera siamo in vacanza. Operai, donne, fabbrichette occupate, centri sociali, giovinastri dei collettivi, gruppetti di femministe, volantini di due cartelle, riunioni in ritardo, contestazioni isteriche, cortei di studenti, conflitti di classe palesi e occulti, reduci irriducibili, assemblee fumose, precari, anarchici, anarcoidi, sindacati di base, occupanti di case, gruppi di autocoscienza, frocie in movimento, antagonisti… Siete fuori dalla vera storia. C’è qualcuno che oserebbe darti torto? Avresti dovuto restare confuso fra tanti; e tanti, per te che sei una moltitudine, sono sempre troppi. Non ti potevamo assoldare in una guerra seria. Conflitti disarmati, scioperi selvaggi, vetrine infrante ma assicurate, calci negli stinchi, manganellate, sputi vaganti, slogan, balletti, qualche sasso, lividi, nasi rotti, picchetti, qualche anno di carcere, rarissimi i morti. Niente di più. Solo guerricciole senza armi automatiche. E tu eri un soldato. Eri un soldato a cui l’esercito regolare andava stretto. «Niente di più noioso che fare il soldato in tempo di pace», dicevi. E allora meglio servire in segreto, nei sotterranei, per poi uscire a combattere le guerre che ci sono e magari quelle da inventare.

A Budapest guardavo le vetrine dei negozi, che in Italia non mi interessavano più; annotavo il salario di un operaio, il costo di un’automobile. Ti chiedevo: «Gli appartamenti di quei palazzoni quanto sono grandi? Quanta gente ci abita?» Tu sorridevi, non sapevi rispondere alle mie domande filistee, e io mi giustificavo in modo maldestro, o forse con ironia, ormai chi può dirlo: «Sai, per noi, in Occidente, la casa in cui vivi è importante».

Ero un ragazzo cresciuto lontano dalla guerra. Nella mia città poteva scoppiare una bomba alla stazione, una banda di poliziotti poteva rapinare e uccidere per anni, ma niente di più. Contraddizioni, conflitti, violenze alla periferia della storia: l’ombra di un colpo di stato, la mafia, qualche omicidio politico, ma lontano dalle grandi e piccole guerre tra stati. Fin da bambino vedevo la guerra al cinema, alla tivù, nei libri illustrati, la ascoltavo nei racconti degli antenati: guerre lontane come il Vietnam e la Linea Gotica, come l’invasione degli alieni, come la fine del mondo civile dopo una guerra con armi nucleari.

«Ricordo che in pullman, mentre si andava a San Leo dal Rettore, qualcuno cantava. Lui si buttava sempre nella mischia. Stava in piedi in coda al pullman: cantava, rideva, raccontava barzellette. Si cantava di tutto. Un festival della prima stronzata che ti viene in mente. A me, con un faccia giuliva, uscì fuori: dai, cantiamo anche gli inni nazionali degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica. Credo che non ci fosse un solo studente di questi paesi. Non ti so dire. Credo di no. Forse pensavo alla parodia di un videoclip sulla pace nel mondo. We are the world. Non mi ricordo. Lui si fece serio per un attimo e mi disse quasi sottovoce che non era il caso. Lo diceva come a uno che sta facendo una gaffe. Perché? Che cosa voleva dire?»

«Non lo so, Alberto, non ne ho idea. Ci dovrei pensare».

«Tu pensi che ne faccio una questione personale… Non lo è. Ma se uno ti dice “sei un amico”, è anche un fatto personale».

Dove vivrebbe, Eduardo, se fosse ancora vivo?

Con la fidanzata, forse. Non in questa cartolina.

Si vede il Castello di Praga da un’altura, da un parco innevato. Me l’aveva scritta al tavolo di una birreria o prima di prendere sonno in un albergo. L’aveva affrancata con un bollo da mezza corona, su cui non ci sono timbri, e se l’era portata in valigia o in tasca fino a Budapest, da dove l’aveva spedita dentro una busta su cui riesco a leggere il timbro postale dell’11 gennaio 1989. Sulla cartolina, con una penna di un altro colore, aveva aggiunto: «Sono stato a Praga per Natale e Capodanno». E la data: 8 gennaio 1989.

Caro Alberto,

non me ho dimenticato

di te! Ti ricordo, e nella

mia memoria sei un amico

[illeggibile] … (peccato) e tanto lontano,

ma ho la speranza di rive-

derti un giorno… prossimo!

(Amico! Questa è la seconda

cartolina che ti escribo, espero

che la riceverai e me scriverai!)

un abrascione

tuo

Eduardo Rózsa

Scrivemi e anche enviami una

fotografia di te!

È la sua lettera più vecchia. La precedente, che dice di aver spedito, non l’ho mai ricevuta o non riesco più a trovarla. Forse giace in un archivio della Repubblica Ceca o magari in un cassetto, a casa mia o di Daniele.

Dal Nicaragua non riceverò, non riceveremo mai una lettera. Eduardo non scriverà dall’isola del Pacifico del romanzo di Michel Tournier di cui ci raccontò la storia. Eduardo è morto, ma se anche fosse vivo, più che mai vivo sulla spiaggia più selvaggia del Pacifico, non avrebbe nessuna buona ragione, né il tempo né il desiderio, per scriverci.

Questo pensavo, ricordavo e mi aiutava a ricordare Daniele. Questo raccontavo alla mia compagna. Questo discutevo con Giorgio e con Luisa, finché non ho trovato una sua lettera.

Non era nella buchetta della posta, non era la prova che Eduardo è ancora vivo chissà dove. L’avevo cercata ancora una volta nei soliti cassetti. Avevo rovistato in quelle urne, in quei loculi di colombario che conservano i resti di molti incontri casuali, amicizie spente, frammenti di vecchie conoscenze, polvere di carta, ombre del futuro. Questa volta non mi ero soffermato su ogni brandello di carta, sui volantini consumati, sui biglietti d’auguri, su ogni cartolina ricevuta, sulle lettere scritte a metà e mai spedite. Avevo invece cercato quella sola lettera con una certa ansia, con fretta minuziosa, senza mettermi comodo a sedere, senza il gusto di fermarmi a ricordare chi fosse, che faccia avesse quel nome che a prima vista non mi diceva più niente.

Ecco, l’avevo trovata.

Ma non era la prima lettera che Eduardo diceva di avermi spedito nel dicembre del 1988. Era una lettera dell’anno successivo. Era solo una busta vuota. L’involucro vuoto che aveva custodito le parole, che conoscevo già, di quella cartolina in cui Eduardo, con ortografia incerta, mi augurava successi e felicità per il 1990, mi abbracciava con affetto, mi sorrideva con una buffa imitazione della sua faccia larga e allegra.

Avrei potuto inventarla questa lettera nascosta, rubata, smarrita, rivelatrice, esotica. Avrei potuto inventare altri futuri, inesistenti, del suo passato, e parlarvi di una lettera, minacciosa o consolatoria, giunta fino a me da un rifugio lontano. Avrei potuto rivelare dove Eduardo Rózsa Flores, che negli anni ha cambiato volto e nome, che non è più l’uomo che ho conosciuto, se mai lo è stato, mi ha confessato di vivere ora.

Mentirei. Ho trovato solo una busta vuota su cui un giorno Eduardo scrisse il mio nome e il mio indirizzo. E da qui potrei tornare a raccontare le nostre storie agli amici, ai compagni, alle compagne vicine, lontane, disperse tra le agende di un cassetto. Potrei raccontare quello che non so, quello che ho dimenticato, quello che ancora non mi hanno detto, quello che forse ho taciuto.