di Franco Pezzini

Poche settimane fa, passando davanti al Museo Egizio di Torino, restavo colpito dalla lunga coda di visitatori che dal portone si snodava sulla via. Non che sia strano, il Museo può ben meritare un po’ di pazienza in fila ordinata: del resto io stesso che abito a Torino ci sono stato infinite volte, e non solo per accompagnare amici in visita. Ma se una certa percentuale della gente in coda era lì per specifico interesse verso l’archeologia, per molti – posso immaginare la maggioranza – il richiamo doveva avere un sapore più emotivo, legato a sogni e fantasie sulla terra del Nilo, i suoi misteri, il suo conclamato fascino. E tutto ciò accade oggi, quando pubblicazioni fitte di foto, programmi TV, materiali web e pacchetti turistici offrono una quantità di occasioni per avvicinarsi al tema, e siamo tutti più disincantati: facile immaginare come la suggestione risultasse persino più potente decenni addietro, allorché la Terra del Nilo appariva davvero soglia di un incontaminato orizzonte fantastico. Anzi una sorta di Terra Promessa per i sognatori del mistero: un dato nutrito del peso di un’eredità plurimillenaria, e di elementi simbolici e mitici spesso neppure coscienti e di diversa origine.

Un punto di partenza per l’inquadramento del tema nell’immaginario moderno sta in effetti nell’ambivalente rapporto simbolico che ha con la terra del Nilo la cultura biblica. Attraverso un lungo percorso che dalle radici della storia ebraica conduce fino al Nuovo Testamento, l’Egitto appare il luogo-simbolo del rifugio accogliente (dei familiari di Giuseppe, del piccolo Gesù in fuga da Erode) ma anche della penosa servitù, poli della dialettica storica che gli scrittori d’Israele riconducono a condizioni esistenziali. E in particolare il mondo del fantastico anglosassone, fortemente radicato in una cultura che privilegia una frequentazione diretta della Bibbia, rammenta le storie di maghi e sogni arcani associate all’Egitto dall’Antico Testamento, il ruolo-tipo di vilain offerto al Faraone, il sospetto verso il contraltare seducente ed equivoco all’aspra libertà nel deserto.

D’altra parte l’esotismo venato di occulto con cui lo stesso mondo classico interpreta l’Egitto – terra delle memorie di Atlantide per Platone, dell’arciseduttrice Cleopatra e dei misteri della conservazione dei corpi, degli dei inquietanti dai musi d’animale e di un’eredità sapienziale inenarrabilmente antica – fluisce nella vulgata e nella fiction fantastica per vari canali: non ultimo quello delle fantasiose speculazioni di esoteristi e gruppi iniziatici (si pensi alla Massoneria), spesso tramite frequentazioni o affiliazioni dirette degli scrittori a logge di vario tipo. Un intero corpo di suggestioni favolose dove le voci sulla cultura del Nilo, riletta in genere alla luce dell’interpretatio greca e romana, si compenetrano idealmente col mondo delle Mille e una notte – comprese le storie sulle piramidi erette da quei re preadamiti che il Vathek di Beckford (1786; 1787) colloca nel primo “inferno per elezione” della letteratura d’Occidente. E in particolare le mummie come immagine di fragile vittoria del corpo sul tempo – fragilissima, a ricordare la polvere di mumia conservata in barattoli nelle antiche farmacie per improbabili usi – assumono un valore simbolico e paradigmatico.

Se le campagne napoleoniche portano in Europa la cosiddetta egittomania – dall’arte pubblica dei monumenti, che disseminano Parigi di sfingi e obelischi, a quella privata dell’arredamento che invita i faraoni nei salotti borghesi – in prosieguo fantasie sempre più estenuate ne recano gli echi tra le braccia del Decadentismo. E la Tebaide reinventata dagli artisti ottocenteschi – un nome tra tutti, Flaubert – si apre a set ideale per le demoniache sorella di Cleopatra: difficile non collegare l’Egitto del cinema a quello celebrato nella pittura simbolista.

Ma echi anche più recenti vengono dall’archeologia, dal fascino e dai brividi che gli scavi via via condotti in terra egiziana suscitano (con qualche presunta maledizione a condire il tutto sui giornali), e dalle stesse emozioni che l’ostensione delle mummie nei musei ingenera in un pubblico popolare. Già in precedenza narratori fantastici dei più svariati livelli hanno evocato storie di morti egizi non troppo morti, o almeno capaci di ossessionare a distanza di millenni: idealmente dal leopardiano Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, 1824, ma forse persino più indietro.

Tre anni dopo il Dialogo, la scrittrice inglese Jane C. Loudon propone il prefantascientifico The Mummy!: Or a Tale of the Twenty-Second Century, 1827: la storia della mummia Cheops riportata alla vita nell’anno 2126 rilegge liberamente (in chiave conservatrice) suggestioni del Frankenstein e storie di maledizioni egizie. Il faraone che l’eroe e i suoi amici hanno avuto la bella pensata di risvegliare con l’elettricità riesce a fuggirsene in pallone verso l’Inghilterra andandosi a ficcare in complicate beghe per il trono; e solo dopo un profluvio di pagine deciderà infine di tornarsene alla tomba. Non mi risultano traduzioni italiane.

Nel 1840, Théophile Gautier pubblica la deliziosa fantasia Le pied de momie – ennesimo, lieve racconto di visitatrici oltretombali della sua lunga carriera – e nel 1857 Le roman de la Momie, nuovamente sul tema della bella principessa egizia che affascina un uomo del mondo moderno. Nel frattempo, al di là dell’Oceano, è apparso il divertito Some Words with a Mummy di Poe, 1845, che riprende la suggestione dei bendati chiacchieroni; ma sarà solo con gli autori vittoriani a cavallo tra i due secoli che verranno gettate le basi per la Mummia-mostro destinata a restare con Dracula, la creatura di Frankenstein e l’Uomo Lupo uno dei protagonisti-cardine dell’horror popolare. In particolare con due testi di Arthur Conan Doyle, il breve racconto The Ring of Thoth, 1890, che influenzerà variamente l’immaginario filmico con la sua storia d’amore plurimillenario per la solita principessa, e il più ampio Lot n. 249, 1892, vero esordio della saga di mummie aggressive poi tanto spesso proposte sullo schermo; e con il romanzo di Bram Stoker The Jewel of Seven Stars, 1903, fantasia claustrofobica e inquietante ancora una volta su una fatale regina egizia. Sul secondo e sul terzo testo torneremo: ma del doyliano The Ring of Thoth (edito nel 1890 su “The Cornhill Magazine”, e antologizzato lo stesso anno nel volume The Captain of The “Pole-Star” and Other Tales), merita dire qualcosa fin d’ora.

La vicenda, tra ironia e melodramma, vede il dotto studioso inglese di egittologia John Vansittart Smith abbioccarsi nella sala documenti del Louvre; e si risveglia troppo tardi, dopo l’ora di chiusura, scoprendosi prigioniero del museo. È allora che si trova ad assistere basito alla scena di disperazione di un custode davanti a una mummia. Dopo averla liberata dalle bende, appellata teneramente “Ma petite!” e sbaciucchiata – in effetti, morta da millenni, si è rivelata una fanciulla bellissima – il custode compie una non chiara operazione con un liquido contenuto in un vaso e vari anelli di una vetrinetta. Con uno di questi, finalmente, il misterioso esperimento sembra riuscire, a giudicare dalla felicità che il tipo manifesta; ma si accorge dell’inglese, e apostrofandolo sguaina un pugnale – è fortunato, dice, se l’avesse visto dieci minuti prima l’avrebbe senz’altro ucciso. All’improvviso le attenzioni di entrambi sono distratte da ciò che accade alla mummia, su cui l’effetto dell’aria dopo tanti secoli si è abbattuto impietoso: ma ormai, commenta il custode, non importa più – e, poco dopo, eccolo intento a narrare la sua triste storia. Già l’inglese aveva notato come i tratti fisici dell’uomo ricordino quelli degli antichi egizi, ed è proprio da quel passato remoto che il tipo racconta di venire: conseguita un’esistenza quasi immortale grazie all’individuazione di una sostanza che vince ogni male del corpo, il dotto Sosra non ha però fatto in tempo a iniettarla all’amatissima Atma, uccisa da un’epidemia – e dunque si sente tagliato fuori dalla prospettiva di reincontrarla nel regno dei morti… Straziato, scopre che un rivale in amore ha nascosto in un anello – appunto quello di Thot – una sorta di antidoto per tornare normali e poter morire: ma dovranno passare i millenni prima che il novello Ebreo errante apprenda da un giornale del probabile ritrovamento della tomba di Atma e della scoperta di un favoloso anello nel sarcofago. Intuendo si tratti di quello fatale, riesce a farsi assumere a Louvre come custode ed eccolo lì. Poi libera l’inglese, chiedendo solo di non essere interrotto; e la storia si conclude con un trafiletto del “Times” sul ritrovamento di un custode morto abbracciato a una mummia in una sala del museo parigino.

Se The Ring of Thoth è solo una piccola prova del genio di Doyle, non vi mancano divertite provocazioni. L’intera cornice in cui il malinconico racconto si incastona ha piuttosto sapore ironico e grottesco; al sentimento immortale di Sosra fa pendant l’amore egizio del dotto testimone, che ha sposato “an Egyptological young lady who had written upon the sixth dynasty”; e soprattutto il lettore non ha mai certezza sulle parole del custode, che potrebbe essere un semplice pazzo. Ma gli ingredienti di questa storia – l’amore plurimillenario, la giovane egizia morta troppo presto e il suo disperato amante pronto ad atti terribili, la scena notturna di strane pratiche presso una mummia in un museo colte dallo sguardo attonito di chi non dovrebbe essere lì, il racconto esoticissimo su un remoto passato – fluiranno come costanti sul grande schermo.

Di lì a poco, in effetti, l’Egitto del fantastico irrompe anche nel nuovo linguaggio artistico, il cinema. Se in Francia già nel 1899 Georges Méliès immagina nel perduto Cleopatre la reviviscenza della vamp egizia dopo la distruzione del suo corpo imbalsamato, in un più grottesco contesto da baraccone l’inglese The Haunted Curiosity Shop di Walter R. Booth, 1901, offre una variegata macedonia macabra dove impazza anche una simil-mummia. Tecnicamente è solo uno scheletro quello che lo stregone di Le monstre di Méliès (Francia, 1903) rende oggetto di un bizzarro sortilegio su sfondo nilotico; ma film successivi come La momie du roi di Gérard Bourgeois (Francia, 1909) e The Mummy (USA, 1911) tolgono ogni dubbio su chi sarà in prosieguo il mattatore degli horror egittizzanti.

Senza pretese di completezza, i repertori riportano poi When Soul Meets Soul di Farrell MacDonald (USA, 1912); La vengeance d’Égypt (Francia, 1912); due film statunitensi intitolati The Egyptian Mummy, uno di Pat Hartigan e l’altro di Lee Beggs (rispettivamente 1913 e 1914); The Dust of Egypt di George D. Baker (USA, 1915), dove la reviviscenza di una principessa mummificata si rivela alla fine un sogno; e The Wraith of the Tomb di Charles Calvert (Gran Bretagna, 1915, presentato negli USA come The Avenging Hand), in cui lo spirito di un’altra principessa egizia cerca di rintracciare la propria mano mozza mummificata. Queste ultime due pellicole riprendono in chiavi diverse gli spunti del citato Le pied de momie di Gautier, sorta di versione macabra di Cenerentola – del resto il tema della parte anatomica che si fa soprammobile è un invito a nozze per gli sceneggiatori del fantastico.

Un’ennesima principessa compare in The Undying Flame di Maurice Tourneur (USA, 1917), dove un antico amore egizio si rifrange a distanza di migliaia d’anni in quello moderno tra un capitano e la figlia del suo comandante – non ci sono però emersioni mummiesche. Come neppure, a dispetto del titolo, in Die Augen der Mumie Ma di Ernst Lubitsch (Gli occhi della Mummia, Germania, 1918): gli occhi vivi che sembrano appartenere all’antico cadavere sono quelli in realtà di una ragazza che si presta al trucco, e che, salvata dal bello di turno e portata in Germania, si troverà minacciata da un sacerdote fanatico, l’egiziano Radu. Ma ecco comparire un’ulteriore principessa in The Beetle di Alexander Butler (Gran Bretagna, 1919), pronta a reincarnarsi in uno scarabeo onde scatenare tremenda vendetta su un membro del parlamento inglese. Variazioni sul tema, insomma, a volte di notevole poesia: eppure queste storie proposte in anni piuttosto ravvicinati all’alba della nuova arte già canonizzano per il più ampio pubblico cinematografico personaggi, contesti e dinamiche poi indefinitamente riecheggiati. Amori al di là del tempo, antiche sovrane tra fascino e orrore, minacciosi devoti di culti pagani e corpi rigidi (e bendati) che se ne vanno a spasso – il tutto paludato di conveniente esotismo.

Sapori egizi emergono del resto anche in un altro celebre film perduto, Satanas di Friedrich Wilhelm Murnau su soggetto e sceneggiatura di Robert Wiene (Germania, 1920), articolato a episodi come l’innovativo Intolerance di David W. Griffith (1916). Satanas vedeva appunto il diavolo (interpretato dal grande Conrad Veidt) scorrazzare in odio agli uomini tra diverse epoche storiche: e il primo dei tre episodi, Der Tyrann (Il tiranno) si svolgeva nell’Egitto del faraone Amenhotep (Fritz Kortner). Con l’ennesima storia melodrammatica di amori fatali, sogni arcani del faraone – interpretati dall’eremita Elu che alla fine provocatoriamente si rivelerà il diavolo – e condanne a morte: e il fotografo e scenografo chiamato a evocare un tale sfondo visionario ed esotico era il talentuoso trentenne Karl Freund. Non siamo dunque troppo sorpresi nel ritrovare proprio lui, una decina d’anni più tardi e al di là dell’Oceano, al timone di una nuova e più celebre messa in scena dell’Egitto in chiave orrifica per conto Universal.

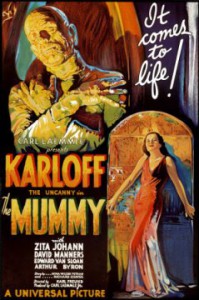

Ormai assurta a “casa dei mostri” dopo i successi del Dracula di Tod Browning con Bela Lugosi e del Frankenstein di James Whale con Boris Karloff (entrambi 1931), e alla ricerca di nuovi spunti orrifici per il pubblico della Grande Depressione, la casa americana ha scelto di volgersi alla terra dei faraoni. Non si tratta soltanto di provare a riproporre coi nuovi, potenti mezzi cinematografici brividi e incanti delle prime pellicole sul tema, o di virare in nero i sontuosi echi egizi dei filmoni biblici alla DeMille: il fatto è che il tema-Egitto continua a piacere da pazzi, e la scoperta della tomba di Tutankhamun nel 1922 con il sabba derivato di fantasie giornalistiche ed echi orrifici nei popolarissimi pulp magazines (citare ‘Weird Tales’ è d’obbligo) rendono ovvio guardare in quella direzione.

Il produttore Carl Laemmle Jr. affida dunque allo story editor Richard Schayer il compito di scovare un’opera letteraria d’ispirazione, come avvenuto per quelle di Bram Stoker e Mary Shelley. Di materiale ce ne sarebbe fin troppo; ma alla fine Schayer, suggestionato dalle storie massonico-egizie sul conte di Cagliostro, presenta insieme alla scrittrice Nina Wilcox Putnam un trattamento in nove pagine titolato appunto Cagliostro. The Great Impostor. La storia si ambienterebbe a San Francisco, dove uno stregone vecchio tremila anni sopravvive iniettandosi nitrati. Una prima locandina con il volto dell’interprete previsto, Boris Karloff, proclama anzi: “He lives today… 3000 years old, yet appearing 35! …He preys on the souls of beautiful women! …The world and the people in it are his toys! …He has the power to create… and to destroy! IMPOSSIBLE? UNBELIEVABLE? WAIT AND SEE!”.

Per Laemmle l’idea così sviluppata può funzionare, ma l’uomo che ingaggia per lo script ha idee diverse: si chiama John L. Balderston, ed è un giornalista che per il New York World ha a suo tempo coperto proprio l’evento dell’apertura della tomba di Tutankhamun. È quindi passato a trattare testi per il teatro, si è fatto le ossa sulla fortunatissima play del Dracula alla base della sceneggiatura del film di Browning; e in seguito ha lavorato sul primo script del Frankenstein ‘31. Il risultato del suo intervento è di riportare la storia in Egitto e, liquidato Cagliostro, assegnare invece al protagonista il nome di Imhotep, ovviamente ispirato a quello dell’omonimo cancelliere, gran sacerdote e intellettuale (2650-2600 a.C.) al servizio del faraone Djoser della Terza Dinastia: per cui il film dovrebbe intitolarsi Imhotep oppure King of the Dead. Benché la trama di Balderston riecheggi forti elementi del citato The Ring of Thoth e qualche suggestione dello stokeriano The Jewel of Seven Stars (ma con un sovrannaturale assai più conclamato), i titoli di testa riporteranno piuttosto con mendace cortesia “from the story by Nina Wilcox Putnam e Richard Schayer”. E per ritrovare Cagliostro in chiave teratologica occorrerà attendere nientemeno che un film di Jess Franco, Les expériences érotiques de Frankenstein (La maledizione di Frankenstein), 1972 – che, considerando l’amore del regista spagnolo per i vecchi film Universal, si è tentati di ricollegare in chiave di omaggio al plot abortito.

A fronte della presenza di Balderston non è strano che il film poi intitolato The Mummy (La mummia) e affidato alla regia di Karl Freund, 1932, si ispiri robustamente ai due precedenti successi Universal sia per trama che per interpreti. Mentre la continuità con l’espressionismo garantita da Freund – già direttore della fotografia per il Dracula – è evidente nel taglio di parecchie scene.

L’ex-mostro del Frankenstein, Boris Karloff, interpreta dunque il vilain Imhotep, privo a questo punto di ogni legame col personaggio storico: Gran Sacerdote del tempio del Sole a Karnak, è stato sepolto vivo per il tentativo blasfemo di rianimare l’amata morta Anck-es-en-Amon grazie al libro di Thot (Scroll of Thoth), ma viene richiamato in vita tremilasettecento anni dopo per la lettura accidentale dello stesso scritto sacro da parte di uno sventato archeologo. Al suo avversario germanico esperto in occultismo, il dottor Muller di Vienna, offre volto ovviamente Edward Van Sloan, già interprete dell’omologo Van Helsing di Dracula ma anche dell’anziano dottor Waldman del Frankenstein. L’eroe giovane e belloccio Frank Whemple è David Manners, che nello stesso Dracula vestiva i panni di John Harker.

C’è poi la solita fanciulla seduttivamente minacciata, Helen Grosvenor, figlia del governatore inglese del Sudan, ma di madre egiziana e reincarnazione di Anck-es-en-Amon: il suo grazioso sembiante alla Betty Boop è offerto da Zita Johann, alla cui prova non banale giovano forse anche particolarissime convinzioni metafisiche. Zita crede infatti in ciò che chiama “teatro dello spirito”, considera quasi sacra la recitazione e prima di iniziare siede in camerino pregando, in modo da “morire a se stessa” diventando il personaggio – nessuna sorpresa che provi per Hollywood il disprezzo che finirà con l’allontanarla. Affascinata dalle scienze occulte, racconterà in seguito che negli anni Venti era stata a un ritiro spirituale sui monti Adirondack e lì aveva levitato; ma in particolare crede nella reincarnazione. Il tema era inizialmente assai più sviluppato di quanto la versione finale permetta di apprezzare: nella sceneggiatura di Balderston ma ancora nel girato – come testimoniano foto di scena – si assisteva al reincarnarsi dell’antica principessa egizia in tempi successivi: nell’antica Roma come martire cristiana, poi tra i Vichinghi, i crociati, nel Settecento. Tali sequenze rallentano il ritmo della vicenda, e si decide in ultimo di eliminarle: ma la suggestione di un’incerta osmosi tra le due figure femminili ricorrenti nella saga – la mummia della principessa e l’eroina moderna – di volta in volta separate ma simbolicamente sovrapponibili, o compenetrate nell’anima o persino nel corpo, dal punto di vista delle dinamiche narrative presenta i caratteri di un’ossessiva reincarnazione. Sul rapporto di tutto ciò con lo stokeriano The Jewel of Seven Stars si dovrà dire in prosieguo.

Girato tra Cantil, California, e il Deserto Mojave, The Mummy offre agli spettatori un Egitto relativamente credibile. E mantiene a una visione anche odierna non solo un sapore genuino di poesia ma una godibile originalità, curato com’è sul piano registico (complessi movimenti di macchina, stilizzazioni, giochi d’ombre), dotato di eccellenti trucchi ed effetti speciali (gestiti rispettivamente da Jack Pierce e John P. Fulton) e supportato dagli ottimi interpreti.

Il mostro in scena – lontano anni luce dalla Mummia bruta di fin troppi epigoni – è del resto meno prevedibile di quello di Frankenstein e dello stesso Dracula, e coniuga accenti di tenerezza e frustrazione con altri di inquietante, tangibile minaccia. Certo, l’amuleto con l’immagine di Iside può ostacolare il suo potere; ma l’occultista Muller sa perfettamente che il sedicente Ardath Bey che non si fa toccare (a suggerire oscuramente un corpo irrigidito sotto l’abito arabo) e che in realtà è Imhotep, rappresenta un avversario più forte. “Per combattere questa creatura” spiega a Frank, consegnandogli l’amuleto “serve la protezione delle forze del mondo da cui è venuta” – una logica di relativa complessità, a fronte di certi sommari usi della croce contro i vampiri cinematografici. E il rapporto di Imhotep con Helen/Anck-es-en-Amon, come la tormentata dialettica tra le due identità della ragazza – che l’antico amante vuole poco carinamente uccidere e immergere nel natron, ma per farla rinascere a un’esistenza di mummia immortale grazie al libro di Thot – innesca una vicenda drammatica di avvertibile tensione.

Troviamo qui un Gran Sacerdote reviviscente dotato di inquietanti poteri: sa assoggettare psichicamente puntando l’anello (di Thot?), fa collassare a distanza, è capace di chiaroveggenza grazie a un rito di visualizzazione tra i vapori di una vasca. Troviamo una candidata, Helen, a condividere la sua peculiare condizione, diventando un mostro-femmina come le vittime di Dracula, o la compagna cui la creatura di Frankenstein disperatamente anela. Troviamo anche un adepto, un servo nubiano (Noble Johnson) della famiglia di Frank, asservito da Imhotep come i suoi avi ai dominatori egizi. E tutto muove nel segno del segreto, nell’oscurità della notte lacerata appena dai fuochi rituali, e nel luogo – il museo – che la vulgata fantastica novecentesca rende teatro di misteriosi orrori.

Le geniali trovate del film non troveranno sviluppi altrettanto visionari nel successivo horror USA: come l’immagine onirica, allucinatoria delle statue divine che muovono il braccio per manifestare condanna all’atto blasfemo (nel flashback egizio in cui Imhotep ruba il libro di Toth) o per agire in soccorso della reincarnazione dell’antica vestale Anck-es-en-Amon – quando, alla sua disperata preghiera per salvarsi, Iside patrona della vita distrugge il papiro magico e lo stesso Imhotep in termini letteralmente di deus ex machina.

Interessante è la datazione della storia. L’antefatto in cui Imhotep è riportato in vita è datato al 1921, cioè un anno prima della scoperta della tomba di Tutankhamun, evento capitale e marcatore ideale dell’immaginario popolare sull’Egitto: il nome dell’amata Anck-es-en-Amon o Ankhesenamun, del resto, è quello stesso della sposa di Tutankhamun, anche se la datazione non permette di identificare le due figure (quella del film, figlia di un “Amenophis il Magnifico” vivrebbe attorno al 1730 a.C., mentre per la principessa storica vive circa quattrocento anni dopo, dal 1348 circa a dopo il 1324 a.C.). Il grosso della vicenda si sviluppa poi nello stesso 1932 della pellicola, ad abbracciare idealmente anni di fantasie su poteri occulti e presunte maledizioni.

Quando insomma l’anno dopo Karloff appare nell’horror/thriller inglese The Ghoul di Thomas Haynes Hunter, 1933, il fatto che interpreti un egittologo, e che torni presuntamente dalla tomba finto-egizia grazie al potere di un gioiello chiamato “The Eternal Light”, per gli spettatori è inevitabile un collegamento.

Ma il mito della Mummia reviviscente (di qui in avanti, per abbreviare, la chiamerò semplicemente la Mummia) non schiude soltanto fantasie poetiche grondanti esotismo; ed è possibile vedere in questo bacino di storie apparentemente ingenue un interessante tessuto simbolico e sociale. Se il tema del controllo e il suo contraltare, la paranoia da controllo, rappresentano elementi-chiave nella storia di narrativa e cinema fantastico, particolare evidenza trovano nelle avventure di mostri: basti pensare alle saghe in celluloide della Creatura di Frankenstein, del Vampiro, dell’Uomo-Lupo. Eppure il mostro la cui vicenda filmica sembra far emergere in modo più paradigmatico le istanze del controllo e delle relative paranoie è, vedremo, proprio la Mummia.

A partire da due aspetti, evidenti già nel film del ‘32. Anzitutto Imhotep, come gli altri gangster dell’inconscio Dracula e Frankenstein è straniero, e anzi viene dal Vecchio Mondo. Vecchio o piuttosto vecchissimo, visto che non è europeo ma egizio: ma in un momento in cui l’horror di un’America in crisi è anche cartina al tornasole di certo diffuso risentimento antieuropeo, questo tiranno tanto simile ai colleghi transilvani e tedeschi ne perpetua la mostruosa, epocale minaccia. Il Mondo Vecchio di questo raggelante ipnotizzatore è anzi quello dei sepolcri polverosi e dei musei zeppi di reperti funerari; e la sua aggressione ai giovani rimarca simbolicamente l’opposizione al Paese Giovane per antonomasia. Per ora Imhotep non si muove dall’Egitto, ma il suo profilo ricalca in qualche modo il Cagliostro rivisto e corretto del progetto irrealizzato, corpo estraneo alla San Francisco in cui avrebbe dovuto impazzare; e comunque i suoi epigoni andranno a infiltrare direttamente la società americana, mummie killer al seguito. Nella sua alienità incomprensibile, nel suo losco esotismo, Imhotep consolida insomma paradigmaticamente a mostro l’immagine dello straniero – uno straniero dalle insidiose, potenti facoltà di controllo.

Ma c’è una seconda caratteristica, l’associazione tra Egitto e schiavitù attraverso il referente biblico. Rispetto agli altri mostri, il nemico sorto tra le dune del Nilo muove su un piano simbolico ben più provocatorio: in un’America che con la Bibbia in mano è stata forgiata e continua a costruirsi, l’egizio Imhotep offre volto al nemico dell’Esodo, antico oppressore e maschera paradigmatica di tutte le forze di schiavitù e controllo declinate nella Storia. La sceneggiatura ovviamente non esplicita questo aspetto, che però per il pubblico americano d’epoca resta sotteso e simbolicamente più potente di quanto possiamo oggi cogliere.

In un momento storico e sociale tanto terribile (crisi, disoccupazione, fallimenti e suicidi a catena) la Mummia assurge così a ennesima maschera del morto vivente nell’immaginario a stelle e strisce, mettendo in scena l’insidia di poteri senescenti e incomprensibili dietro le quinte della realtà, l’amore che si fa nevrosi e stalking letale, lo smarrimento degli esperti.

Questo rapporto tra Egitto e miti del controllo proseguirà anzi rafforzato con una serie di film successivi – per i quali dovrà tuttavia passare del tempo. Dove lo stacco, alla Universal, tra l’horror elegante e poetico degli anni Trenta, gestito da maestri profughi dell’espressionismo, e quello degli anni Quaranta più popolare, economico e folle, più ingenuamente “americano” è anche rivelativo del delinearsi di un target, il nuovo pubblico dei film del terrore.

(1–Continua)