di Franco Pezzini

Il luogo dove il Marchese de Sade fece sosta a Torino (1775), l’Hòtel d’Angleterre avanti la chiesa di santa Teresa, sembra essere stato ingoiato dalle trasformazioni della città: andando sul posto con la scrittrice Claudia Salvatori, esperta nel pensiero del filosofo morto due secoli fa, il 2 dicembre 1814, troviamo un palazzo ben più recente. Una scomparsa che pare in fondo buona metafora di tutto quanto si è perso di lui: a partire dal gran falò di testi inediti con cui l’imbarazzatissimo figlio maggiore cercò di cancellare il cancellabile.

Il luogo dove il Marchese de Sade fece sosta a Torino (1775), l’Hòtel d’Angleterre avanti la chiesa di santa Teresa, sembra essere stato ingoiato dalle trasformazioni della città: andando sul posto con la scrittrice Claudia Salvatori, esperta nel pensiero del filosofo morto due secoli fa, il 2 dicembre 1814, troviamo un palazzo ben più recente. Una scomparsa che pare in fondo buona metafora di tutto quanto si è perso di lui: a partire dal gran falò di testi inediti con cui l’imbarazzatissimo figlio maggiore cercò di cancellare il cancellabile.

Ma d’altra parte anche le opere salvate – una pletora, perché Sade, prigioniero a più riprese e per lunghissimi anni, riuscì rabbiosamente a sopravvivere soprattutto attraverso la scrittura – sono state spesso lette male, all’insegna del più accecato pregiudizio o invece alla ricerca di fregole facili. Spesso non si sono colti la natura mitica dei suoi personaggi e delle rispettive azioni, il carattere di provocazione al vetriolo delle sue trovate (nel breve periodo di vita politica sotto la Rivoluzione, alla prova dei fatti Sade si mostrò molto più moderato di quanto le teorie vagheggiate potessero suggerire); come spesso non si è considerata la componente emotiva di rabbia verso poteri che, lordi di delitti ben peggiori dei suoi, lo ingabbiavano come pericoloso degenerato. Ma se il Sade della vulgata popolare, il mostro capace di qualsiasi nefandezza, si è spesso sovrapposto all’autore e all’uomo, d’altronde non può neppure soccorrere la cifra buonista: in luci e ombre il personaggio va calato in un certo tipo di mondo, di aristocrazia d’epoca, di pensiero libertino. Anche se poi, sbirciando nello spioncino dell’animo umano come attraverso uno di quei mondinovi tanto diffusi all’epoca, saprà dimostrarsi efficace interprete e veggente della nostra (post)modernità.

Oggi disponiamo in realtà anche in Italia di numerosi testi biografici che fanno giustizia delle affermazioni più rozze circolanti sul Nostro. Tra i volumi popolari cito Il Marchese De Sade di Dante Serra a cura di Francesca Mazzucato (Odoya 2011), che aggiorna e arricchisce un’opera molto ben scritta e interessante del 1950; mentre tra i saggi di livello accademico basta menzionare le opere di Gilbert Lely, Il profeta dell’erotismo. Vita del Marchese De Sade (Pgreco 2012) e Jean-Jacques Pauvert, Sade. Un’innocenza selvaggia 1740-1777 (Einaudi 1988). In particolare Pauvert, enorme esploratore della letteratura erotica scomparso pochi mesi fa, ha saputo ricostruire un quadro straordinario, appassionato e minuzioso dell’avvio delle avventure del Marchese; restano purtroppo non tradotti in italiano i due successivi volumi di questo percorso intitolato unitariamente Sade vivant, apparsi in Francia nel 1989 e nel 1990. Non mancano poi interessanti saggi di taglio monografico, come quello originalissimo di Antonio A. Casilli, La fabbrica libertina. De Sade e il sistema industriale (Manifestolibri 1996). Mentre a citare solo uno degli ultimi richiami al Nostro in chiave letteraria, il terribile romanzo testamentale di Jacques Chessex, L’ultimo cranio del marchese di Sade (Fazi 2012, cfr. qui e qui) pare un buon antidoto alle confusioni tra fantasie sadiane e stucchevole erotismo modaiolo da Cinquanta sfumature di grigio.

Dal punto di vista dei miti postmoderni, la gestione del personaggio Sade presenta tratti di straordinario interesse: e una buona cartina al tornasole è il cinema, che di lui ha presentato ritratti diversissimi – quasi facendosi forte dell’ambiguità di una ritrattistica in gran parte immaginaria. Dove un primo aspetto d’interesse è offerto dalla latitanza della figura di Sade fino alla fine degli anni Sessanta: certo la sua opera aveva già influito in modo significativo sul cinema, ma in quanto personaggio Sade viene sfuggito. Si pensi a L’Age d’Or di Buñuel e Dalí, 1930: vi compare un marchese “de X.” che però non c’entra affatto e suggerisce al massimo un omaggio, in vista del provocatorio finale (quello sì) sadiano. Fatti salvi del resto maestri della provocazione come i surrealisti, in generale registi e sceneggiatori sarebbero terrorizzati dall’evocare una figura considerata innominabile, marchiata da anatemi clericali come laici, e comunque conosciuta per sentito dire. Una situazione che si protrae più o meno fino agli anni Sessanta, quando una certa riscoperta degli Olimpi neri (indicativo per l’Italia d’epoca il catalogo Sugar) libera anche il kraken dell’erotismo.

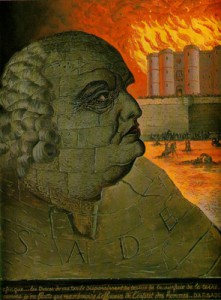

In pochi anni Sade compare a quel punto varie volte sullo schermo, sia pure con approcci e stili narrativi diversi. Per il grande cinema c’è il visionario ma in fondo realistico Marat/Sade di Peter Brook, 1966, tratto dall’opera teatrale di Peter Weiss di poco precedente (Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade, 1963/5) con l’intensa, carismatica interpretazione di Patrick Magee. E tre anni dopo il surreale La voie lactée di Buñuel, 1969, in cui il cameo del Marchese – Michel Piccoli – che tenta di indurre alla negazione di Dio una giovane prigioniera da lui seviziata resta indubbiamente odioso. Mentre sul fronte del cinema popolare (e fatto salvo il brillante horror The Skull di Freddie Francis, 1965, da un racconto di Robert Bloch che però di Sade vede solo le spoglie), parossistico e ai limiti del fantastico è il registro di Justine di Jess Franco, 1968. A incarnare il Marchese colto a scrivere negli interludi della vicenda, e anzi visitato in cella dalle ombre delle sue eroine, vi troviamo Klaus Kinski: una scelta fisica d’attore che tra l’altro richiama felicemente uno dei più bei ritratti dedicati a Sade, quello (ancora una volta immaginario) di Man Ray del 1938.

Più curiosa un’altra riscrittura popolare, a tutt’oggi l’unica con l’ambizione di abbracciare l’intera biografia del Marchese – cioè il patinato e romantico De Sade di Cy Endfield, 1969. Alla cui sceneggiatura lavorano nientemeno che Roger Corman – che però abbandona il progetto, scettico sulle possibilità di potersi muovere con la necessaria libertà – e Richard Matheson; e se una parte viene comunque diretta da Corman (che supplisce Endfield ammalatosi) resta la curiosità su come il film sarebbe risultato sotto qualcuno degli altri registi ipotizzati o comunque in zona, Gordon Hessler, il grande Michael Reeves o addirittura John Huston – non considerato dalla produzione ma con suo esplicito dispiacere, e qui nella parte dell’infame zio abate. Il Marchese avvenente interpretato da Keir Dullea, alla deriva in un labirinto interiore tra teatro e prigione dove le orge sembrano balletti e il nodo centrale sta nel rifiuto di un matrimonio combinato, finisce con il rappresentare la revisione filmica estrema del personaggio Sade. Poi però, passata la stagione delle provocazioni, e a dispetto della quantità di trasposizioni di romanzi sadiani, il Marchese scompare dalle scene.

Quando lo ritroviamo ha cambiato i connotati. Prodotto sulla scia di una serie di horror giovanilistici del decennio a cavallo tra paura e grottesco, Waxwork di Anthony Hickox, 1988, appare interessante soprattutto sul piano delle mitologie postmoderne. Non tanto per l’ambiente, un museo delle cere i cui tableaux sprofondano gli incauti che vi mettano piede all’interno delle storie rappresentate (il classico varco di dimensioni del coevo fantastico americano di cassetta), e che schiuderebbe un’apocalittica minaccia per l’intera umanità; quanto proprio per la figura di Sade e le dinamiche che innesca. Anzitutto il Marchese (interpretato da J. Kenneth Campbell) finisce qui canonizzato all’interno di un catalogo di mostri “classici”, dato che il suo tableaux compare accanto a quelli del Vampiro, della Mummia e dell’Uomo Lupo: queste macedonie le avevano già varate per esempio i fumetti erotici italiani, ma che ora arrivino – sia pure addolcite – su grande schermo per giovanissimi dice qualcosa sull’evoluzione della teratologia. D’altra parte in Waxwork il ritratto del Marchese è quello di un ribaldo, piratesco vilain da film d’avventure, abile con la spada e sodale di un principe – forse una libera mutazione del Sade cavaliere sceneggiato da Matheson; e in una pellicola dall’erotismo altrimenti insussistente colpisce l’enfasi sull’attrazione subita dall’eroina di turno per le performance con la frusta nel tableaux di lui.

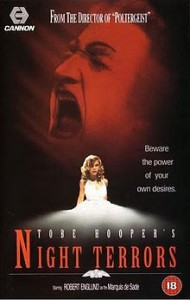

Ma ormai siamo alle soglie degli anni Novanta, e con il montare di moda dell’erotismo fetish in parallelo a un certo recupero di miti e climi gotici, anche Sade riguadagna attenzione da parte dei produttori. Una strana versione poetica e disturbante dove gli attori indossano maschere animali, Marquis di Henri Xhonneux e da lui sceneggiata insieme al geniale Roland Topor, 1989, vede il Nostro (Philippe Bizot, voce di François Marthouret) con faccia da cocker e intento in surreali chiacchierate con il proprio membro (dal nome Colin – un pupazzo animato e parlante). Quattro anni dopo esce Night Terrors di Tobe Hooper, 1993, su cui mi soffermerò in prosieguo; segue Dark Prince (aka Marquis de Sade) di Gwyneth Gibby, 1996, dove il protagonista è interpretato da uno zingaresco, avventuroso Nick Mancuso memore forse del vilain di Waxwork.

Per arrivare al 2000, che sul tema vede uscire addirittura due film per grande pubblico: anzitutto lo storico-drammatico Sade di Benoit Jacquot con Daniel Auteuil, dove troviamo il Marchese impegnato a iniziare la giovane Emilie alle vie dell’eros e a salvarsi la testa dalla ghigliottina; e il liberissimo Quills di Philip Kaufman col mattatore Geoffrey Rush, dall’opera teatrale di Doug Wright, in chiave di critica a censure e limiti della libertà d’espressione. Simili fasi di intenso successo di un personaggio su schermo alternate ad anni di eclissi non sono strane (si pensi, per un caso diverso ma non troppo da un punto di vista mitico, alle evocazioni filmiche della Contessa Báthory – di cui sono ricorsi proprio quest’anno il 21 agosto quattrocento anni dalla morte), ma la loro mappatura dice molto sui riferimenti virtuali di un immaginario d’epoca.

Tra queste pellicole, vorrei soffermarmi (con spoiler) su una delle meno considerate, Night Terrors di Tobe Hooper, appunto del ’93. Diciamola tutta, Hooper ha fatto di meglio: il regista di Non aprite quella porta, 1974 e Poltergeist, 1982, ha una produzione discontinua, ma in questo caso vola piuttosto basso. Eppure il film – cui la distribuzione italiana in DVD evita oggi il titolo becero in precedenza usato, Le notti proibite del marchese de Sade – presenta qualche motivo d’interesse proprio per il ribaldo assemblaggio di miti postmoderni.

Tra queste pellicole, vorrei soffermarmi (con spoiler) su una delle meno considerate, Night Terrors di Tobe Hooper, appunto del ’93. Diciamola tutta, Hooper ha fatto di meglio: il regista di Non aprite quella porta, 1974 e Poltergeist, 1982, ha una produzione discontinua, ma in questo caso vola piuttosto basso. Eppure il film – cui la distribuzione italiana in DVD evita oggi il titolo becero in precedenza usato, Le notti proibite del marchese de Sade – presenta qualche motivo d’interesse proprio per il ribaldo assemblaggio di miti postmoderni.

Prodotto da Yorum Globus e Christopher Pearce e dalla Global Pictures, insieme con Harry Alan Towers, Night Terrors rappresenta una sorta di ennesima, libera rilettura di La Philosophie dans le boudoir del nostro Marchese, 1795. Non a caso era stato proprio Towers a produrre le prime pellicole sadiane di Jess Franco, e in particolare quel leggendario De Sade 70 (aka Philosophy in the Boudoir, o Eugenie… the Story of her Journey into Perversion) che trasponeva ai tempi moderni La Philosophie grazie ai soliti complici Maria Rohm, Jack Taylor e Paul Müller e all’apporto carismatico di Christopher Lee nei panni del narratore Dolmancé. Il piccolo dettaglio di non aver informato Lee del carattere erotico dell’opera in cui si inseriva il suo contributo può aver contribuito, a detta dei beninformati, alla misteriosa sparizione del film dal circuito inglese tramite intervento dei legali dell’attore. Inutile comunque dire che Night Terrors non vanta la stessa dignità, benché Robert Englund nei panni doppi del Marchese e del suo folle discendente ce la metta tutta, e il resto del cast offra prova di onesta professionalità.

Il film, anche stavolta di ambientazione odierna, inizia però con un prologo settecentesco, in cui Sade viene barbaramente torturato in carcere: non solo le guardie lo frustano – suscitando peraltro il suo piacere masochistico – ma gli devastano l’occhio destro con qualche acido. Certo la prigione che dovrebbe risultare spaventosa, con grappoli sordidi di reclusi e attrezzi da tortura qui e là, evoca piuttosto un set da videoclip, facendo rimpiangere i fumettoni di fine anni Sessanta: ma l’insieme ha un sapore oggettivamente malsano. Englund offre di Sade l’incarnazione più repellente mai apparsa su schermo, con la maschera del volto coperta di funebre cipria, sopracciglia dipinte e l’occhio morto che biancheggia come un uovo bollito. Nonostante le torture il personaggio non perde la sua losca baldanza, e augura il malocchio agli altri prigionieri che lo sfottono; anzi proprio il suo sguardo sembra recare qualcosa di calamitoso, visto che riesce a far accecare un altro prigioniero che l’ha deriso, solo recitandogli come mantra (la dinamica resta non chiara) un ossessivo “Guardami”. E sul tema dello sguardo e dell’accecamento tutto il film giocherà, forse (ma il dubbio è lecito) ammiccando al voyeurismo legato a un certo tipo di fantasie.

La storia, all’improvviso, si sposta ad Alessandria d’Egitto nel 1993. L’archeologo americano Bob Matteson (William Finlay) sta dirigendo – recita la battuta in italiano – “il più grande scavo sull’era naustica che ci sia mai stato”. In realtà, con buona pace del traduttore nostrano di audio e sottotitoli, i presunti eretici Naustici annientati nel IV secolo di cui parla la sceneggiatura sono piuttosto gli Gnostici, come evidente dalle battute originali: gente che – semplifica grevemente Bob, a beneficio della figlia Genie e di spettatori di bocca buona – si definivano cristiani ma c’entravano poco, pensavano che Cristo fosse una creatura spirituale e che Dio e Satana fossero una cosa sola… Non è chiaro a quale confessione cristiana appartenga Bob, ma la simpatia un po’ buffa dell’interprete non toglie il fastidio per la sua devozione eccitata e asfittica.

Il fatto è che la biondina Genie – cioè Eugenie (Zoe Trilling di Night of the Demons 2) – è appena arrivata ad Alessandria dagli USA; e all’aeroporto per riceverla, Bob incrocia con un certo imbarazzo una giovane avvenente che mostra di conoscerlo, Sabina (l’israeliana Alona Kimhi, in seguito scrittrice di successo: i suoi Lily la tigre e La lettrice di Shelley sono editi in Italia da Guanda). Scopriremo solo più avanti – ma in modo così obliquo da far pensare al taglio di qualche scena – che Bob con Sabina deve aver avuto trascorsi vivaci, ai quali è seguito il misterioso suicidio di sua moglie.

Dopo una nuova comparsata in flashback di Sade, intenzionato a vendicarsi dell’ex-amante Madame de Beaumont – che l’ha fatto imprigionare dopo esser passata nel letto del re – ricompare Genie. In tempo per essere aggredita tra i vicoli della città vecchia e salvata (fin troppo facilmente, dovrebbe capirlo) dall’equivoca Sabina che se la rimorchia a casa. Genie scopre così di assomigliare moltissimo alla figura femminile di un ritratto settecentesco lì in mostra: guarda caso quella Madame de Beaumont che Sabina entusiasta presenta come “una delle più grandi cortigiane”, amante di Sade e poi del re. Sabina approfitta anzi per donare alla nuova amica una preziosa copia de La Philosophie dans le boudoir, salutandola benvenuta nella sua nuova casa e innalzando voti “al nostro incontro e alla libertà”.

Quando Bob vede la figlia ricondotta in auto da Sabina non è affatto contento, accenna che quella donna è una libertina e si fa promettere da Genie che non la rivedrà. Ma accenna anche di essere richiamato agli scavi, e che avrebbe tanto voluto stare con la figlia ma proprio non può: insomma il solito padre distratto e un po’ ipocrita delle saghe gotiche di daughter in distress, la cui latitanza permette alla fanciulle il confronto diretto col Male.

Il seguito è abbastanza prevedibile: sull’onda delle letture di Sade, Genie viene iniziata alla droga da Sabina (con un esoticissimo narghilè, tra serpenti e umani assortiti) e al sesso dall’avvenente Mahmoud. E a una festa tra ricchi eccentrici compare anche un tipo che – abiti a parte – a Sade assomiglia moltissimo (e ovviamente è sempre Englund): si tratta del padrone di casa, tale Paul Chevalier amico di Sabina, appunto discendente dal Marchese.

Ma inframmezzate alle sequenze della festa, lo spettatore assiste ad altre in cui una figura paludata – Fatima, governante dell’archeologo – mormora una parola d’ordine e viene introdotta in un tempio segreto: i fedeli vestiti di nero sono genuflessi in preghiera davanti a un’immagine sirenica con coda di pesce, tra pitture simil-egizie, simboli arcani, candele, fiamme e fumi rossastri. C’è anche una bilancia, i cui piatti sono retti dalla figura della sirena… E quando, poco dopo, una simile immagine appare nella cella appena scoperta dello scavo di Bob, anche un tonto comprende che la setta litaniante di cui Fatima fa parte è quella degli Gnostici sopravvissuti all’apparente soppressione del IV secolo.

È a questo punto che attorno a Genie iniziano i delitti: l’amica Beth, Fatima stessa e Bob vengono assassinati uno dopo l’altro, e la ragazza corsa a rifugiarsi da Sabina viene da lei prontamente drogata. Di qui una sequenza onirica, al cui culmine appare in alto una croce: poi questa ruota su se stessa, e scopriamo che a esservi appeso è Sade – appeso si fa per dire, e con una rosa in mano. Lungo le strade del vizio sbocciano rose profumate, proclama, gettando il fiore a Genie che una donna-serpente titilla con crescente soddisfazione. Poi la croce torna a ruotare, Sade sparisce… e abbandonato lo sguardo di Genie torniamo a vedere cosa accade in realtà, con la ragazza sul letto tra le braccia di Sabina che ne prende piacere, e Chevalier assiso voyeuristicamente di fronte. Poco dopo Genie si risveglia in catene, trovando la presunta amica che acconcia Chevalier – che naturalmente è l’assassino – come l’antenato settecentesco.

Lasciamo pure perdere i moventi dei delitti in quanto tali. La volontà di Chevalier di consumare la vendetta dell’avo Sade su Madame de Beaumont pervertendo e distruggendo una discendente/sosia di lei, e il desiderio di piazzare le mani su un’urna rinvenuta negli scavi gnostici e contenente il più grande segreto della Cristianità – salterà fuori l’ennesima bilancia – sono meri pretesti per il meccano della storia. Ma con interessanti risvolti simbolici.

Anzitutto il tema dell’iniziazione, che nel film investe Genie da più punti di vista. Il primo e più ovvio riguarda il suo Journey into Perversion attraverso il dono del volume di Sade e il coinvolgimento in una serie di esperienze dirette di droga e di sesso (peraltro di piccolo cabotaggio). Se però, come anticipato, Night Terrors rappresenta una rilettura di La Philosophie dans le boudoir, ne sovverte radicalmente il significato: tutto ciò che nell’opera di Sade – e con ben altro pepe – è finalizzato a un provocatorio itinerario di libertà e piacere, qui è visto banalmente, moralisticamente quale via per rovinare la ragazza. Al di là del tonfo della singola pellicola, Night Terrors rende bene lo svuotamento di una serie di provocazioni che negli anni Settanta avevano libero corso, negli Ottanta erano viste con preoccupazione e rimosse (gli anni per l’horror dell’originalità decorosa e del rifiuto del gotico) e nei Novanta possono riemergere in forma ammorbidita e svuotata per più vaste platee. Preparandosi a tornare, ormai socialmente accettate e per famiglie, con l’iniziazione sado/maso glamour delle Cinquanta sfumature.

D’altra parte c’è un’altra iniziazione sottesa all’avventura di Genie, ed è quella implicita nel linguaggio stesso dei delitti: quello slasher (genere al tempo ormai in decadenza, e qui riciclato grazie alla presenza dell’icona Englund) che con le sue espressioni eccessive e in qualche modo orgiastiche si configura per il giovane pubblico come vera e propria festa iniziatica. Anche se in questo caso i paradigmi del genere sono un po’ ritoccati, vari ingredienti permettono di richiamarlo: non solo l’interprete-feticcio o il titolo (Night Terrors come Nightmare evoca gli incubi, con tanto di elementi onirici e sghembi nessi tra dimensioni della realtà), ma il tema dell’iniziazione sessuale, il travestimento-maschera dell’assassino (che “si fa” Sade) e la mattanza-splatter di un pazzo con accanimento sui corpi. Certo la logica slasher nutre un desiderio contraddittorio di libertà (anche sessuale) e di ordine in chiave di iniziazione all’età adulta, per cui si potrebbe pur sempre vedere nelle avventure di Genie eventi di “formazione”. Ma se è con una certa soddisfazione che la ragazza alla fine precipiterà il corpo inanimato del vilain in uno scarico, il profilo di riferimento è la final girl che spaccia il mostro per concludere la partita, non certo la libertina che termina il proprio apprendistato per cominciare a vivere.

L’iniziazione, dunque, come primo nodo simbolico; e il secondo è naturalmente la setta. Beninteso la setta buona degli esothriller e dei mystery criptoecclesiali, in questo caso Gnostici da operetta che fungeranno da deus ex machina garantendo un (abbastanza) lieto fine e anticipando la grande impennata del Codice da Vinci. Considerato il successo del tema nel decennio successivo occorre dar atto a Hooper di una certa lungimiranza.

Il terzo nodo riguarda poi naturalmente Sade – banalizzato a figura-chiave di eccesso orrifico ed erotico, un Freddy Krueger incipriato con un piede nei sogni e un altro saldamente in terra attraverso trucissimi epigoni. In effetti, guardando il film non è chiaro se le sue apparizioni vadano intese per flashback su un passato storico, per semplice teatro psichico dei personaggi del XX secolo o se invece tutto appartenga a fantasie di Sade sul futuro (l’ultimissima scena vede la sua morte, duecento anni fa). Ma anche questo non è così importante: a rilevare è la cifra-Sade, una maschera convocata per le sue potenzialità pruriginose e di cui poi il regista non sa bene cosa fare. Tanto simile in ciò a un Occidente che continua a citarlo a sproposito.