di Filippo Casaccia

Lunedì prossimo Morando Morandini, decano della critica cinematografica italiana, compie novant’anni. Questa intervista inedita – concessami nell’estate del 1998 – è l’omaggio di Carmilla a un maestro discreto e illuminante.

Lunedì prossimo Morando Morandini, decano della critica cinematografica italiana, compie novant’anni. Questa intervista inedita – concessami nell’estate del 1998 – è l’omaggio di Carmilla a un maestro discreto e illuminante.

Quando nasce la sua passione per il cinema? E con quali film?

Sono stato uno spettatore precoce. Avevo dodici anni nel 1936 quando cominciai a ritagliare le recensioni di Filippo Sacchi sul “Corriere della Sera”, e le corrispondenze dai festival di Venezia. Le incollavo su un quadernone che purtroppo s’è perso nei traslochi di guerra. Insomma, cominciai presto ad andare al cinema in un certo modo: possiamo chiamarlo “critico”? Meravigliavo le signore, amiche di mia madre, snocciolando i nomi di attori e attrici, e a poco a poco cominciai a distinguere un regista dall’altro. Da molti anni ho un sogno che non realizzerò mai: un saggio sulla critica italiana di cinema, suddivisa in generazioni. Sono convinto che in ciascun critico conti la sua infanzia cinematografica, cioè i film con cui “è nato al cinema”, quelli che cominciato a vedere in un certo modo. Parlo di film, ma il discorso si potrebbe estendere ad altri settori: libri, quadri, musica. C’è anzitutto una generazione, ormai quasi scomparsa, che nacque al cinema negli ultimi anni del muto, a cavallo tra gli anni ‘20 e ‘30. Venne poi quella degli anni ’30 sonori, quando, poiché il cinema italiano contava poco, si nutriva di film americani e francesi. Clair, Carné, Duvivier e un po’ meno Renoir che per ragioni politiche era poco importato. Seguirono la generazione del neorealismo, che scoprì il cinema a partire dal ’45 con Rossellini, De Sica, Visconti e quella della Nouvelle Vague a cavallo tra i ’50 e i ’60. In termini anagrafici dovrei appartenere a questa generazione, ma, essendo stato un precoce (ride), faccio parte della precedente. Venne poi la squadra degli anni ’70, quella che rivalutò Matarazzo, Mattoli, Totò e gli altri, insomma quel cinema commerciale, artigianale, non d’autore che le generazioni precedenti avevano ignorato, snobbato, spregiato. L’ultima generazione è quella che ha tettato il cinema sul televisore, ha l’inconscio colonizzato dai film hollywoodiani e scrive saggi pensosi e interminabili sul trash e sul gore. Ma per dirla secca, sono nato al cinema con i film francesi degli ultimi anni ’30. I miei idoli erano Jean Gabin, Arletty, Michèle Morgan. E Gary Cooper tra gli attori americani. Tra le attrici la Davis, la Hepburn, Carole Lombard. E Dorothy Lamour di cui mi innamorai col tramite di John Ford in Uragano (1937). Ford e Hawks erano i miei director preferiti, ma ricordo che mi lasciai incantare da Winterset (Sotto i ponti di New York, 1936) di Al Santell e rimasi sconvolto da Delitto senza passione (1934) di Ben Hecht. Riuscivo già ad andare fuori dai sentieri battuti. A dodici anni, come ho già detto, leggevo Filippo Sacchi, poi passai al settimanale “Film” di Doletti (era un lenzuolo, come il primo “Espresso”) e, infine, al liceo approdai alla rivista “Cinema” e a qualche numero di “Bianco e nero”.

E quand’è che questa passione diventa un mestiere?

E quand’è che questa passione diventa un mestiere?

C’è un intervallo bellico, diciamo il biennio 1944-45, in cui ho visto pochissimi film. Un buco nero. A guerra finita mi trovai iscritto al quarto anno di Lettere alla Statale di Milano senza aver dato nemmeno un esame. Qui comincio a fare il giornalista in un quotidiano cattolico di Como. Si chiamava “L’Ordine”. Sono un milanese che ha passato vent’anni, tra i 5 e i 25, sulle rive del Lario, dunque in provincia, il sale d’Italia. Il I° luglio del ’47 ero già giornalista professionista. Nella primavera di quest’anno una medaglietta dell’ordine per i 50 anni di professionismo, e ti assicuro che tra gli altri colleghi medagliati e cinquantenari ero tra i più arzilli. Non capitava spesso nemmeno allora di entrare in giornalismo a ventun anni. All’“Ordine” eravamo in quattro, e facevo un po’ di tutto, ovviamente, soprattutto cronaca nera e bianca. Anche un po’ di recensioni di film, ogni tanto. Recensì Paisà, parlandone bene (ride). Succede che nel ’49 mi licenziano. Passo nove mesi da disoccupato o, meglio, senza stipendio poiché collaboravo all’altro quotidiano comasco, “La Provincia”: teatro, cinema, libri, mostre d’arte, qualche articolo di cronaca locale. Nel ’50 trovo un posto a Milano, in un altro quotidiano cattolico: “L’Italia”, dove lavoro per due anni come redattore alle pagine provinciali. Raramente, approfittando delle vacanze o delle distrazioni del titolare della critica cinematografica, riesco a fare anche qualche recensione: Cronaca di un amore (1950) dell’esordiente Antonioni, per esempio. Finché alla fine del ’52 esce un nuovo quotidiano del pomeriggio, “La Notte”: fui promosso sul campo, sin dal primo giorno, critico del teatro di rivista. Si giocava a tutto campo, allora. A fare il successo della “Notte” contribuirono molto la pagina degli spettacoli e quella complementare del “Dove andiamo stasera?” dove per la prima volta su un quotidiano apparvero le famigerate “stellette” della critica, presto accompagnate dai “pallini” del successo di pubblico. Per nove mesi feci anche il vice di Biagi (e così mi firmavo) per il cinema. Recensivo più film io come vice che lui come titolare, ma in quel momento Enzo Biagi aveva il suo daffare come redattore capo del settimanale “Epoca”, appena uscito. Al festival di Venezia 1953 andai io, e da quel momento divenni titolare. Da ragazzo avevo due passioni: la letteratura e il cinema. Se mi guardo indietro, posso dire di essere un uomo fortunato: ho fatto coincidere presto uno di quei due amori col lavoro.

Il piacere della visione: doversi porre davanti a un film con un atteggiamento critico l’ha mai privata di qualcosa?

Il piacere della visione: doversi porre davanti a un film con un atteggiamento critico l’ha mai privata di qualcosa?

Sono cresciuto in provincia, a Como, città che non è mai stata culturalmente vivace come Bergamo, Pavia, Parma. Nel ’49 a Como fondai un Circolo del cinema. C’erano molte ragioni per farlo, non ultima quella che volevo vedere i film del passato. Il piacere della visione… è un discorso complesso. Parto da un esempio. Negli anni ’50 a Milano ci si incontrava spesso, tra colleghi, alla prima proiezione pomeridiana dei film nuovi. Incontravo Ugo Casiraghi dell’“Unità”, amico carissimo con cui poi lavorai nella supervisione del primo cinema d’essai italiano. Mi capitava di vedere con lui un film di Jerry Lewis o con Jerry Lewis (il suo primo film di regia è del 1960). A certe gag Ugo rideva come un matto, mentre io rimanevo in silenzio. Non che non mi divertissi anch’io, ma è una questione fisiologica: posso divertirmi moltissimo, ma non rido. Mi capita raramente. Poi, però, leggevo la sua recensione del film con Jerry Lewis, e non si capiva che s’era divertito. È soltanto un esempio, s’intende, ma fin d’allora mi ero posto il problema: come superare i filtri ideologici? Fino a che punto un critico ha il dovere di controllare la propria soggettività? È giusto rimuovere il piacere della visione? D’accordo: Casiraghi era comunista, un marxista di quelli veri, mentre io non lo ero. Di sinistra, è vero, ma di difficile collocazione. Qualche volta penso di essere un liberalsocialista un po’ anarchico: oggi, che si sposta tutto a destra, faccio figura di estremista perché non mi sono mosso! Ebbene, come critico, almeno nella misura in cui ne ero consapevole, mi sono sempre posto il problemi dei filtri ideologici. Facciamo un altro esempio: Samuel Fuller. Da quando alla mostra di Venezia del ’53 arrivò Mano pericolosa, Fuller era stato presentato come un regista di destra, reazionario, muscolare e un po’ fascista. Nel 1961 lascio “La Notte” per “Stasera”, altro quotidiano del pomeriggio, ma di sinistra, pendant del romano “Paese Sera”. Esce a Milano quel che per me ancor oggi rimane uno dei film migliori di Fuller: L’urlo della battaglia (1962). Lo recensisco in modo molto, molto positivo. E su “Cinema nuovo” di Aristarco, baluardo della critica marxista, si scandalizzarono. Già non avevano probabilmente digerito il fatto che su un quotidiano di sinistra avessero preso me, critico di “La Notte”. Per giunta elogiavo apertamente un film di Fuller. Uno scandalo. Mi bacchettarono con un corsivo anonimo al quale risposi con una letterina troppo ironica perché potessero capirla. L’umorismo non era il loro forte.

È possibile giudicare serenamente un cinema ideologicizzato? O semplicemente distinguere destra da sinistra?

Forse per ragioni d’età, ma, nonostante la confusione che regna oggi, so ancora distinguere tra destra e sinistra, almeno in certi campi. Dipende dai livelli, però. Sopra un certo livello mi rifiuto di discutere in termini di destra e sinistra. Nel cinema hollywoodiano che conta, per esempio: che m’importa di stabilire se Ford o Hawks siano o no di destra? È di destra o di sinistra Kubrick? E Altman, Coppola, Abel Ferrara, Scorsese dove li mettiamo? Passiamo in Francia. Resnais è sempre stato un uomo di sinistra: Notte e nebbia (1956), Hiroshima mon amour (1959), La guerra è finita (1966). Ma ha diretto anche L’anno scorso a Marienbad (1961) e Smokin – No smoking (1993). Sono film di sinistra? Godard cominciò con film anarchici di destra (Le petit soldat, 1960, per esempio) e dieci anni dopo diventò maoista. Come la mettiamo con Truffaut? L’alternativa destra-sinistra si riferisce ai contenuti o anche alla forma? Comunque credo nella distanza critica, non ideologica.

Va al cinema con amici? Discute con loro dei film visti?

Va al cinema con amici? Discute con loro dei film visti?

Al cinema vado solo o in coppia, quasi sempre con mia moglie, raramente in gruppo. Certo che discuto con gli amici, ma quasi sempre a botta fredda. Non ho mai fatto presse parlé, anche perché non sono tanto bravo a parlare. Anche ai festival raramente scambio opinioni con i miei colleghi all’uscita da un film. Non voglio farmi influenzare né influenzare gli altri, soprattutto quando si esce da un film che mi ha intrigato, colpito, sorpreso. In quei casi ho bisogno di una fase di riflessione, e voglio farla in solitudine prima di scrivere. Negli altri casi posso limitarmi a un sí o un no, mi piace o non mi piace. Per quel che ricordo, una volta sola sentii il bisogno di scambiare impressioni e idee, e trovai la persona adatta come interlocutore. Fu nel 1959 quando a Cannes si vide Hiroshima mon amour. E l’interlocutore era Casiraghi. Un critico di una generazione successiva non può immaginare l’impressione che a molti fece quel Resnais che, dieci anni dopo, rivedendolo per la terza o quarta volta, mi sembrò di una semplicità straordinaria. Non in quel giorno di maggio del ’59. Non fui sconvolto da À bout de souffle, ma da Hiroshima mon amour che mi sembrò un film libero come può esserlo un romanzo. Dieci anni dopo era un film trasparente, ma in mezzo c’erano stati gli incontri con i film nuovi degli anni ’60.

Guardando a ritroso, riconosce errori di valutazione su certi registi e sui loro film?

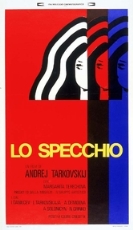

Secondo me sono più gravi le sottovalutazioni che le sopravvalutazioni. Ritengo più grave – nel mio mestiere ma anche nella vita di ogni giorno – sbagliare per difetto che per eccesso, per avarizia che per generosità. Ovviamente anch’io ho commesso errori di questo tipo. Qui bisognerebbe parlare dei rapporti tra espressione e comunicazione. Forse dipende dal fatto che, tirate le somme, sono un giornalista prima di essere un critico. Il primo dovere di un giornalista è saper comunicare, no? Se poi riesce a esprimersi, tanto meglio. In termini diversi, il problema si pone anche per l’artista. Il suo primo dovere è esprimersi, ma non può trascurare la comunicazione, ossia il rapporto col pubblico, con lo spettatore. Diffido dei film che sono “contro” il pubblico, per principio. O forse sono soltanto più esigente. Fossi costretto al gioco della torre, tra Truffaut e Godard, butterei giù Godard. Estremizzo, è chiaro, ma , secondo me, il problema critico dell’ultimo decennio è la svalutazione eccessiva dei film ben costruiti. So anch’io che è una vecchia storia, si ripete in letteratura da duecento anni: classici contro romantici. Se si va contro il pubblico, o si è a un livello molto alto – come Tarkovskij, per esempio – o è meglio lasciar perdere. So benissimo che Lo specchio (1974) è un film per pochi, e io faccio parte di quei felici pochi! Il mio compito di critico è di far aumentare il numero di quei pochi.

Avrà delle antipatie…

Ne ho tante, e non le nascondo. Tinto Brass o Zeffirelli, tanto per fare dei nomi, per non scendere al livello dei Vanzina. Anche in questi casi, però, seguivo un criterio etico: mi astenevo. Dopo due o tre stroncature consecutive, lasciavo il compito di recensire il nuovo film al mio socio Silvio Danese. Insomma, evitavo quel che poteva sembrare un accanimento critico. E risparmiavo il mio tempo. Oltre alle antipatie esistono le ottusità. C’è un regista che ho amato subito, sin dall’inizio: Marco Ferreri. Eppure, di fronte al suo Diario di un vizio (1993), io, ferreriano della prima ora, sono rimasto chiuso. Non mi è piaciuto, non l’ho capito. Le chiamo ottusità provvisorie. Vai a vedere un film e per ragioni tue private (fisiologiche?), lo vedi “male”. Magari sei costretto a scriverne subito, non hai il tempo di rivederlo, ma sai che l’hai visto male. Il guaio è quando non lo sai.

Come si comporta con i film degli amici o dei registi che conosce?

Come si comporta con i film degli amici o dei registi che conosce?

Occorre fare una distinzione tra i critici romani (intesi come critici che abitano a Roma) e gli altri. Io sono un critico di frontiera, per esempio. Abito a 50 km. da Chiasso, (ride), dunque ho meno occasione di frequentare la gente del cinema: produttori, sceneggiatori, registi, attori ecc. Detto questo, considero l’ambiente del cinema italiano romanocentrico un cortile di merda. Puoi scriverlo: un cortile di merda, per intrallazzi, ruberie, omertà mafiosa, raccomandazioni di partito o di corrente, meschinità, gelosie, invidie, politica per bande. È di una corruzione almeno pari a quella di tutto il resto dell’Italia. Il guaio è che, pur vivendo a Milano, questa corruzione mi è più evidente. Sono pochi, pochissimi i registi che posso definire come amici: Bertolucci (tutti e due), Luigi Faccini, Nichetti a Milano, Olmi, Vincenzo Cerami tra gli sceneggiatori. Potrei aggiungere Valerio Zurlini e Gianni Amico, ma se ne sono andati. Per altri può esserci stima e una certa confidenza. Per Gianni Amelio, per esempio, ho una stima grandissima, anche a livello personale, come per De Seta, così come ho stima e confidenza con Marco Tullio Giordana, Emidio Greco, lo stesso Benigni, Bellocchio. Nel 1997 a Venezia diedero a Bertolucci il premio Pietro Bianchi. Poiché di Bianchi sono il successore sul “Giorno” e di Bernardo sono amico, il Sindacato Giornalisti Cinematografici mi chiese di fare un discorsino prima della consegna del premio. Parlai anche del problema che si pone al critico quando deve giudicare il film di un autore amico. Può capitare che si scrivano sul film riserve, qualche dissenso. I casi sono due: se i due sono veramente amici, continuano a esserlo, magari dopo un periodo di silenzio da parte del ferito; se rompono i rapporti, non erano veri amici. Nel primo caso, però, può rimanere un’ombra, paragonabile a quella di un tradimento tra marito e moglie. Appartiene al passato, può essere stata metabolizzato, il tradimento, ma l’ombra resta. Non è un gran problema, comunque. Se ho riserve da fare sul lavoro di un amico, cerco di scriverle in maniera più gentile. Tutto qui. C’è un altro rischio, invece. Se si conosce bene un regista, e gli si vuol bene, il rischio, per il critico è di scambiare le intenzioni per risultati.

Questi erano gli amici. E, invece, le polemiche con occasionali “nemici”?

Polemiche? Le ho avute più a voce che per iscritto, ma molte le ho dimenticate. Magari non so perdonare, ma dimentico spesso. Ebbi una polemica scritta con Alberto Bevilacqua, strascico di un duro attacco che gli feci da Venezia nel 1985 quando fu messo in concorso La donna delle meraviglie. Non replicò subito. Aspettò un’altra occasione per mandarmi una lettera oltraggiosa. Non aveva tutti i torti, però: la mia era stata un’invettiva. Ebbi una polemichetta in pubblico con Tinto Brass. A proposito di un suo film scrissi sul “Giorno” che mi aveva fatto venire la tentazione – come si ha voglia ogni tanto di fare con certi bambini – di mettere il regista nella condizione di non nuocere. Apriti cielo! Brass mandò una lettera al giornale accusandomi di voler limitare la sua libertà d’espressione e di avere auspicato la sua messa al bando. Gli risposi che avevo commesso uno sbaglio nel ricorrere all’ironia sebbene mi meravigliasse il fatto che non fosse stata capita da chi, come Brass, si dava tante arie di trasgressivo, ironico, caustico. Eppure conoscevo la regola: non usare mai l’ironia quando si scrive sui giornali perché c’è il rischio che un lettore su due prenda alla lettera quanto hai scritto. Se scrivessi per iperbole antifrastica e ironica, che Pieraccioni è più grande di Chaplin, sicuramente qualche lettore si scandalizzerebbe.

Ha scritto che le piace essere invaso dai film, non evadere grazie ai film… cosa rende buono un film?

Ha scritto che le piace essere invaso dai film, non evadere grazie ai film… cosa rende buono un film?

Al più alto grado, come per certi libri, un film dovrebbe cambiare lo spettatore. Uno vede un film e ne esce cambiato nel senso che ha ricevuto tanto che non è più la stessa persona. È un po’ un paradosso letterario, ma ha un suo fondo di verità. Sai, mi tengo sempre sul paragone con la letteratura o con la poesia: i film per il 99% sono in prosa però ci sono anche quelli di poesia. Per cui un film ti può emozionare, ti può dar da pensare, porti delle domande, anche perché credo che l’arte in generale ponga delle domande, non dia delle risposte. Anzi, sono i film che danno delle risposte che sono discutibili. Significa che sono “a tesi”, in fondo in funzione di un programma, politico, civile… o un programma pornografico (ride). Insomma, film che subordinano la loro autonomia di prodotto artistico a qualche cosa d’altro.

Non ha mai provato la tentazione di passare dall’altra parte della barricata?

La questione va divisa in due parti, una autobiografica ed una più generale. Il primo libro di cinema che ho posseduto, mi fu regalato da mia madre quando avevo quattordici quindici anni e purtroppo è un libro che è andato perso negli anni di guerra. Un libro pubblicato da Bompiani, l’autore era Seton Margrave, ma non ricordo più il titolo. Fu un regalo di compleanno di mia madre e mi ricordo ancora la dedica: “a Morando che vuole diventare regista”. C’è stato anche un momento a guerra finita, credo nel ’47, in cui andai a sostenere un esame di iscrizione al Centro Sperimentale – facevo già il giornalista – e non fui ammesso. Ho avuto l’occasione di collaborare alla sceneggiatura di un altro, ma sono sfumate. Una volta è stato quando il mio amico Gianfranco Bettetini m’invitò ad andare ad Alba per conoscere Beppe Fenoglio perché c’era in ballo il progetto di un film su soggetto suo, tra l’altro non sulla guerra partigiana, ma ambientato nelle Langhe del dopoguerra. Andai due volte almeno ad Alba e conobbi Fenoglio. Passammo delle bellissime ore assieme. Si parlò pochissimo del film da fare (ride). Si parlò molto delle Langhe, del vino e poi sei mesi dopo Fenoglio s’ammalo.

E ci sono film che avrebbe comunque voluto fare?

Ogni tanto, una volta ogni due o tre anni, mi succede o di leggere un libro o di vedere un film che mi piace tanto e mi piace in un modo particolare che mi dico che questo è un film che avrei voluto fare io. Non chiedermi titoli perché non me li ricordo più! È un pensiero che hanno in molti, credo. Non è molto profondo!

(Milano, 24/7/98 e Levanto, 4/8/98)