Premessa: Questo testo è stato pubblicato sul numero 8/2013 della Nuova rivista letteraria. Lo ripubblico qui, oggi, come personale invettiva contro la progressiva trasformazione dell’ordine del discorso scolastico in fatto letterario, stilistico, infine macchiettistico. La scuola è diventata,  salvo rare eccezioni, argomento per esercitazioni di stile, articoli graditi ai quotidiani mainstream, fiction interpretate da professoresse progressiste che vivono in case arredate con lampade e mobili che costano un mese di stipendio, elzeviri diversamente lodoliani (nel senso di: copie di Marco Lodoli, che già è un simulacro privo di originale), salaci battutine sui social network – tutti modi buoni per lavarsi la coscienza.

salvo rare eccezioni, argomento per esercitazioni di stile, articoli graditi ai quotidiani mainstream, fiction interpretate da professoresse progressiste che vivono in case arredate con lampade e mobili che costano un mese di stipendio, elzeviri diversamente lodoliani (nel senso di: copie di Marco Lodoli, che già è un simulacro privo di originale), salaci battutine sui social network – tutti modi buoni per lavarsi la coscienza.

Ora che la distruzione dell’istruzione è quasi compiuta, che almeno si prenda atto di qual è la vera posta in palio di questa catastrofe. E ci si risparmino le inutili gnagnere, per favore.

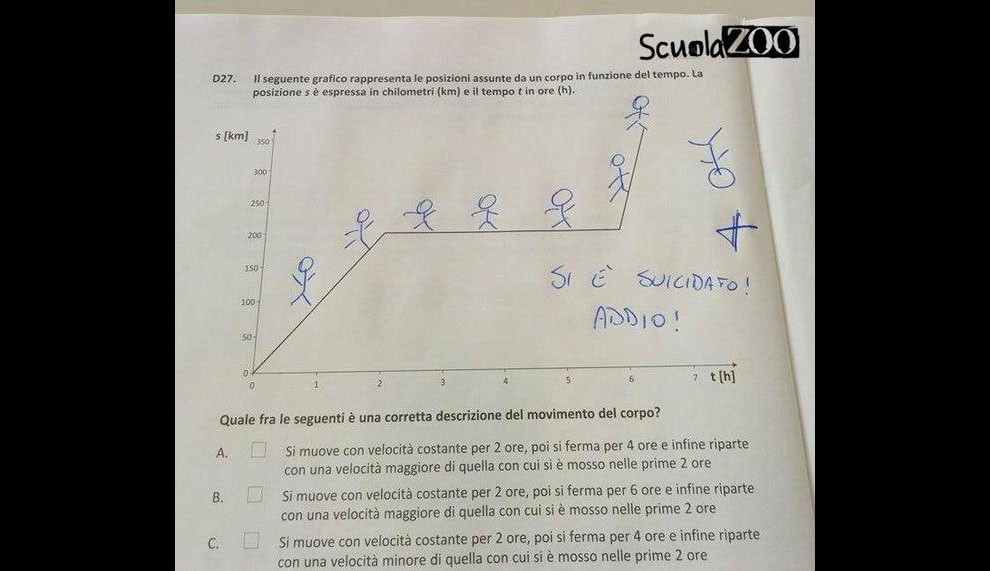

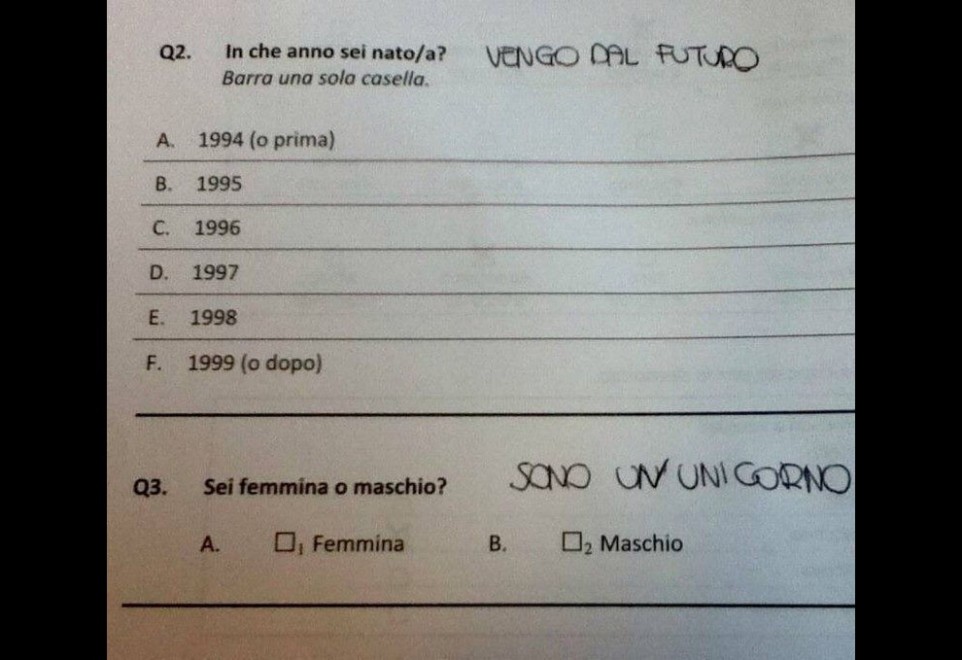

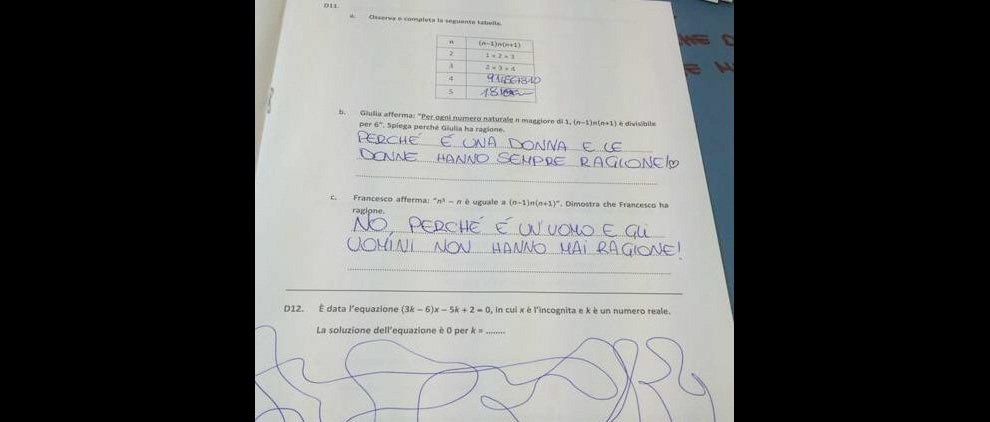

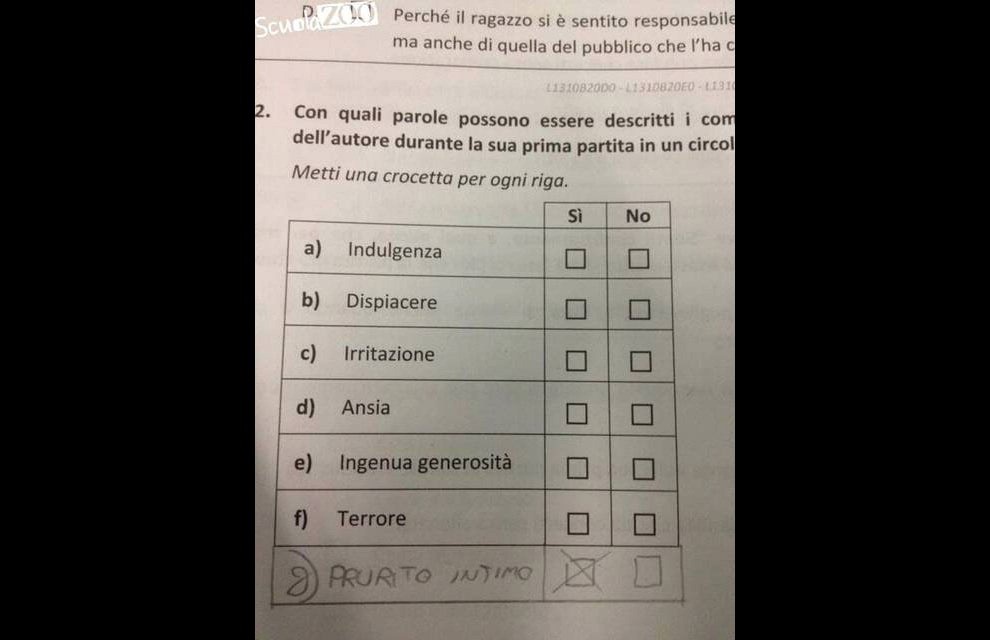

[Le immagini che corredano questo articolo sono state scattate come testimonianza da studenti che hanno boicottato i test Invalsi. Per vederle meglio basta cliccarci sopra]

“Tra punto e punto di un corpo sociale, tra il maestro e il suo allievo, tra chi sa e chi non sa, passano delle relazioni di potere che non sono la proiezione pura e semplice del grande potere sovrano sugli individui; sono piuttosto il mobile e concreto suolo sul quale quel potere si ancora, le condizioni di possibilità perché esso possa funzionare”. (Michel Foucault)

Da molti anni inserisco in esergo ai miei documenti di programmazione (una pratica didattica divenuta sempre più inutile con prevalere del suo aspetto formale e burocratico) una sentenza di Raoul Vaneigem: una scuola in cui la vita si annoia educa solo alla barbarie. Da autentica sententia, la formula di Vaneigem condensa il suo Avviso agli studenti1, un testo imprescindibile per ogni pratica didattica libertaria, che a sua volta potrebbe essere considerato un breviario laico che si srotola attraverso la serie di sententiae che ne introducono i principali capitoletti:

- una scuola che ostacola i desideri stimola l’aggressività

- come può esserci conoscenza dove c’è oppressione?

- imparare senza desiderio vuol dire disimparare a desiderare

- ciò che si insegna attraverso la paura rende il sapere timoroso.

A queste sentenze se ne aggiungono altre che costituiscono un vero e proprio programma pratico di riforma dell’educazione:

- farla finita con l’educazione carceraria e la castrazione del desiderio

- smilitarizzare l’insegnamento

- liberare dalla costrizione il desiderio di sapere

- fare della scuola il centro di creazione di vita, non l’anticamera di una società parassitaria e mercantile

- imparare l’autonomia, non la dipendenza.

Quel che Vaneigem ha compreso è che non c’è vera pedagogia che non sia libertaria: perché una pratica scolastica può solo essere o una pedagogia o una disciplina, un prendersi cura (paideia) o una pratica disciplinare e disciplinante. Si pensi al modo in cui nell’epoca dell’imperialismo le istituzioni scolastiche sono state utilizzare per inculcare non solo i contenuti, ma anche le forme della ragione eurocentrica. Al tempo stesso, nelle scuole, università, accademie militari coloniali si formavano i leader dei movimenti di liberazione: ma, di nuovo, liberarsi dai colonizzatori è stato più facile che liberarsi del punto di vista coloniale, quello che fa di ogni colonizzato – dall’indo-pakistano al maghrebino all’africano, fino al meridionale sottoposto alla colonizzazione sabauda – un supposto essere inferiore il cui scopo sarebbe quello di colmare la differenza tra sé e il colonizzatore, fino ad identificarsi nell’immagine di sé che la cultura coloniale gli ha inculcato.

E quindi la scuola, qualunque scuola – compresa quella scuola che è la strada – può rendere liberi, ma può anche incatenare: non c’è pratica scolastica che non contenga al proprio interno da un lato l’effettualità di una trasmissione della cultura dominante all’interno dei soggetti che apprendono, e dall’altro la potenzialità di una critica del sapere dominante.

Si insiste molto, forse troppo, con effetti retorici involontari ma non meno tossici, su quanto di buono faccia, o possa fare, o potrebbe fare una buona istruzione: dimenticando che se il potenziale liberatorio dell’istruzione è, per l’appunto, una potenzialità, il carattere disciplinare e disciplinante dell’educazione è un’effettualità, che affonda le proprie radici in un passato tutt’altro che passato. Lo attestano quei monumenti che sono i vecchi edifici scolastici, nella loro somiglianza con i penitenziari: «Le finestre poste in alto non permettevano allo sguardo dell’allievo che un’occhiata verso il cielo, unico spazio riservato alla felicità delle anime, se non dei corpi. Perché il corpo, immobilizzato su un banco di studio presto trasformato in banco di tortura, subiva nell’imbarazzo ordinario il suo destino terrestre. Prevaleva allora l’opinione che per istruirsi (come per essere belli) bisognava imparare a soffrire. Entrare nell’età adulta, non era forse rinunciare ai piaceri dell’infanzia per progredire in una valle di lacrime, di decrepitezza, di morte?»2.

Simili alle mura scolastiche sono anche i muri invisibili, i limiti e i confini interni che delimitano le istituzioni educative, giacché «l’istituzione non consta solo di muri e di strutture esteriori che circondano, proteggono, garantiscono o costringono la libertà del nostro lavoro, essa è anche ed è già la struttura della nostra interpretazione»3. Pensiamo a quella banale pratica didattica che è l’insegnamento della lingua, sulla quale già Nietzsche centrava le conferenze Sull’avvenire delle nostre scuole: delle quali il meno che si possa dire è che hanno colto il nesso tra pratica educativa e creazione di una forza-lavoro intellettuale al servizio degli scopi economici e utilitari della società: vale a dire, la messa in questione dell’alternativa – su cui una didattica deve prendere una decisione – tra cultura e “giornalismo”, ossia come «un lavoro alla giornata», che consiste «nell’educare uomini quanto più possibile “correnti”, nel senso in cui si chiama “corrente” una moneta»4 per asservirli alla macchina scientifico-economica. Da cui l’alternativa tra istituti per la cultura e istituti per i bisogni della vita nei quali la cultura viene scambiata con «quell’utile serva domestica che talvolta viene anche chiamata “cultura”, ma non è altro che la serva e la consigliera intellettuale delle necessità della vita, del guadagno e della miseria»5. Il giovane Nietzsche aveva compreso che l’insegnamento (non solo quello della lingua) non può prescindere dalle condizioni generali della società, dai suoi bisogni, dai suoi scopi; a maggior ragione, quando questi scopi sono dettati dal comando economico-finanziario.

Mancava, a Nietzsche, la grammatica fondamentale per cogliere questi movimenti come una traduzione di ogni valore d’uso in valore di scambio, e una sintassi capace di descrivere questa traduzione come circolazione e distribuzione di un’analitica del comando: quella lingua che permette a Vaneigem di scrivere che «l’educazione appartiene alla creazione dell’uomo, non alla produzione di merci»6. Non di meno, la questione era impostata. Il linguaggio, infatti, è meno uno strumento neutro di comunicazione e trasmissione di informazioni che lo strumento di una macchina didattica che «impone all’allievo delle coordinate semiotiche attraverso tutte le basi duali della grammatica (maschile-femminile, singolare-plurale, sostantivo-verbo, soggetto dell’enunciato-soggetto dell’enunciazione, ecc.)». Prima di essere un marcatore sintattico, una regola grammaticale è un marcatore di potere: «l’ordine non si rapporta né a significazioni preliminari, né a una preliminare organizzazione di unità distintive. Al contrario, l’informazione non è che lo stretto minimo necessario all’emissione, trasmissione e osservazione degli ordini in quando comandi. […] È in questo senso che il linguaggio è trasmissione di parole che funzionano come parole d’ordine, e non comunicazione di un segno come informazione»7.

Mancava, a Nietzsche, la grammatica fondamentale per cogliere questi movimenti come una traduzione di ogni valore d’uso in valore di scambio, e una sintassi capace di descrivere questa traduzione come circolazione e distribuzione di un’analitica del comando: quella lingua che permette a Vaneigem di scrivere che «l’educazione appartiene alla creazione dell’uomo, non alla produzione di merci»6. Non di meno, la questione era impostata. Il linguaggio, infatti, è meno uno strumento neutro di comunicazione e trasmissione di informazioni che lo strumento di una macchina didattica che «impone all’allievo delle coordinate semiotiche attraverso tutte le basi duali della grammatica (maschile-femminile, singolare-plurale, sostantivo-verbo, soggetto dell’enunciato-soggetto dell’enunciazione, ecc.)». Prima di essere un marcatore sintattico, una regola grammaticale è un marcatore di potere: «l’ordine non si rapporta né a significazioni preliminari, né a una preliminare organizzazione di unità distintive. Al contrario, l’informazione non è che lo stretto minimo necessario all’emissione, trasmissione e osservazione degli ordini in quando comandi. […] È in questo senso che il linguaggio è trasmissione di parole che funzionano come parole d’ordine, e non comunicazione di un segno come informazione»7.

C’è stato un tempo in cui un Kant poteva pensare a una riforma delle facoltà universitarie che lasciasse alle facoltà filosofiche la totale libertà d’insegnamento, senza rendere conto ad alcuno, proprio in virtù della loro separazione dal potere politico; al quale potere era demandata la facoltà di dare ordini, sui quali la parola filosofica, alla quale non spetta dare ordini, poteva pronunciare giudizi di verità. È un’illusione tutt’ora vigente, sulla quale riposerebbe la presunta apoliticità della scuola (a scuola non si fa politica!): un’illusione della quale occorre sbarazzarsi, perché misconosce non solo la natura politica del linguaggio, ma la stessa natura del potere, il suo costruirsi e funzionare «a partire dei poteri, delle molteplicità di questioni e di effetti di potere». Di fatto, ogni rapporto di forza – e quello allievo-docente non fa eccezione – «implica in ogni momento una relazione di potere, e ogni relazione di potere rinvia, come suo effetto ma anche come sua condizione di possibilità, a un campo politico di cui essa fa parte». Dire che “tutto è politico” significa – Foucault lo sottolinea con forza – non cadere in una sorta di autoflagellazione consolatoria che si contenta di collocare tutte le cause nei rapporti di forza determinati dall’economia di mercato piuttosto che nel marciume della società, ma inventare nuove analisi e critiche politiche, ma anche «inventare le strategie che permetteranno di modificare questi rapporti di forza e di coordinarle in modo da rendere possibile queste modificazioni inscrivendole nella realtà»8.

La circolazione linguistica da un soggetto a un altro, e da questi a un terzo e via all’infinito, è distribuzione, ma al tempo stesso produzione all’interno della circolazione, di rapporti di potere, tanto quanto la circolazione monetaria è al tempo stesso distribuzione e produzione delle funzioni del comando sulla società: questa può fungere da modello per quella. In ambedue i casi, si tratta di scomporre e decostruire i dati e gli enunciati cosiddetti oggettivi o neutri, per mostrarne le condizioni di generazione, ma al tempo stesso di dar vita a enunciati e pratiche che costituiscano un al di là della ragione e delle sue norme: «il “pensiero” esige e il principio di ragione e l’al di là della ragione, l’arkhé e l’an-archia»9. Perché il mondo entro il quale agiscono le pratiche educative, circolano gli enunciati e si muovono i soggetti d’enunciazione non è un mondo neutro: «la scuola è al centro di una zona di turbolenza dove gli anni giovanili rovinano nella tetraggine, dove la nevrosi coniugata dell’insegnante e dell’insegnato imprime il suo movimento al bilanciere della rassegnazione e della rivolta, della frustrazione e della rabbia. Essa è anche il luogo privilegiato di una rinascita. Porta in gestazione la coscienza che è al centro della nostra epoca: assicurare la priorità di ciò che vive sull’economia di sopravvivenza. Essa detiene la chiave dei sogni in una società senza sogno»10.

In termini altrettanto radicali, un testo anonimo ma non privo di voce mette in luce come la crisi entro la quale ci dibattiamo sia la crisi di quell’Io individuale che ci viene proposto come una nicchia o un rifugio: «La socialità attuale è fatta da mille piccole nicchie, di mille piccoli rifugi dove si cerca di tenersi caldo, dove sembra di stare comunque meglio rispetto al grande gelo che si trova all’esterno. E dove tutto è falso, poiché ogni singola cosa non diviene che un pretesto per riscaldarsi, e dove niente può realmente accadere, perché si è tutti sordamente occupati a tremare insieme». Tutto ci insegna a concepire questo singolo Io «come un irritante sportello sul mondo. Siamo divenuti i rappresentanti commerciali di noi stessi – questo bizzarro commercio, in cui siamo direttamente i garanti di una personalizzazione che, alla fine, ha tutta l’aria di un’amputazione. Ci assicuriamo la rovina con un’insensatezza più o meno mascherata. Nell’attesa, io gestisco: la ricerca di me stesso, il mio blog, il mio appartamento, le ultime stronzate della moda, le storie di coppia… bisogna averne di protesi, per mantenere un Io! […] Arrivati a questa consapevolezza, non c’è altra conciliazione possibile che non passi attraverso la medicina, o la polizia. È proprio per questo motivo che la società attuale non si fa scrupoli a imporre il Ritalin ai suoi bambini troppo vivaci, intreccia catene di dipendenze farmaceutiche, e pretende di individuare a partire dai tre anni dei “problemi di comportamento”: perché l’ipotesi dell’Io, a conti fatti, cade a pezzi in ogni sua parte»11.

Una scuola e una pratica didattica che ignorino tutto questo non sono altro che la produzione, circolazione e riproduzione di queste individualità già predisposte a entrare nel mercato; che accettano la selezione e la competizione illudendosi che le opportunità siano le stesse; che davvero credono che ciascuno verrà ricompensato secondo i propri meriti. Individualità educate a chiedere sempre il permesso e a rispettare senza fiatare la cultura, le regole, e i primi della classe. E non è certo un caso che con l’accelerazione della crisi si siano rafforzati i provvedimenti legislativi, normativi, burocratici che sempre più gerarchizzano i luoghi deputati alla trasmissione del sapere, trasformando le scuole in caserme comandate da colonnelli in sedicesimo che si circondano di caporali da operetta: basterebbe, senza nominare le riforme di Gelmini e Brunetta, ricordare come la creazione della figura del dirigente scolastico ha sottratto alla collegialità dei docenti il potere di nominare il vice-preside e i collaboratori del preside, trasformando il consiglio di presidenza in un consiglio della corona nella quale è incentivato quel desiderio di ottenere e amare il potere che Foucault chiama microfascismo, attraverso pratiche cortigiane già in atto nella Versailles di Luigi XIV. E del resto, non si sono mai viste tante divise e tanti militari entrare nelle scuole con ogni pretesto – dall’orientamento post-liceale ai corsi di sicurezza stradale, dalle paternalistiche lezioni su droga e alcolismo ai corsi di educazione alla legalità, magari tenuti da appartenenti a quelle stesse Armi resesi protagoniste durante il G8 di Genova (cito dalla sentenza della Corte di Cassazione) di «un completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di diritto».

E non è certo un caso che all’interno delle pratiche didattiche un ruolo crescente hanno i processi di valutazione quantitativa e la stipula di classifiche, graduatorie, liste gerarchicamente ordinate: dalla reintroduzione dei voti nella scuola primaria alla cosiddetta valutazione degli apprendimenti effettuata tramite test a crocetta (i cosiddetti testi Invalsi).

E non è certo un caso che all’interno delle pratiche didattiche un ruolo crescente hanno i processi di valutazione quantitativa e la stipula di classifiche, graduatorie, liste gerarchicamente ordinate: dalla reintroduzione dei voti nella scuola primaria alla cosiddetta valutazione degli apprendimenti effettuata tramite test a crocetta (i cosiddetti testi Invalsi).

Fermiamoci un istante sui test a crocetta, nei quali il sapere viene dissezionato analiticamente, ridotto ad unità discrete, atomiche e misurabili, che premiano «una forma peculiare di intelligenza analitica, apprezzato dai gestori e dalle imprese del settore finanziario che non vogliono che dipendenti pongano domande scomode o verifichino le strutture e gli assiomi esistenti: vogliono che essi servano il sistema. Questi test creano uomini e donne che sanno leggere e far di conto quanto basta per occupare posti di lavoro relativi a funzioni e servizi elementari. I test esaltano quelli che hanno i mezzi finanziari per prepararsi ad essi, premiano quelli che rispettano le regole, memorizzano le formule e mostrano deferenza all’autorità. I ribelli, gli artisti, i pensatori indipendenti, gli eccentrici e gli iconoclasti – quelli che pensano con la propria testa – sono estirpati»12. Quando la didattica è trasfigurata in questi test, dove finiscono la stratificazione dei piani di significato, la pluralità delle strategie di risoluzione, la dimensione problematica dell’esistenza, la cooperazione e l’interazione all’interno del gruppo-classe, il sapersi reciprocamente ascoltare, la riflessione ponderata sulle proprie azioni – e soprattutto, che ne è del desiderio senza il quale l’apprendimento è solo noia e barbarie? E dove finisce il sapere che attraversava i corpi degli insegnanti al tempo dell’apprendimento, il loro passato desiderio di conoscenza, quando il sapere che dovrebbe essere costituente di nuove soggettività nel passare dal docente all’allievo si fa sapere prostituente attraverso i corpi di passacarte docili e assoggettati?

C’è un anello di congiunzione tra la prostituzione del sapere in test di valutazione e il disciplinamento delle vite nella scuola: la figura del dirigente-manager. Un ammiccante articolo di “Repubblica” annuncia: Voti più alti con il preside-manager, ecco la ricetta della scuola perfetta13. È quel che emergerebbe da una ricerca della Fondazione Agnelli. In realtà i “voti più alti” sono 2.2 punti in più nei test Invalsi del 2011 di matematica: test che sono stati oggetto di approfondite analisi e critiche il cui valore didattico è, per i cantori della managerialità, irrilevante. Test nei quali per primeggiare in italiano gli studenti hanno dovuto credere che lo scopo dei racconti di Mario Rigoni Stern non è “Dichiarare apertamente la sua avversione alla guerra ed esortare i giovani a evitarla“, ma “Mostrare come la guerra modifica profondamente il modo di comportarsi e il destino delle persone”14. Test nei quali gli studenti di matematica per primeggiare hanno dovuto interpretare la matematica come un mero strumento di risoluzione, e non come apertura verso la dimensione problematica, in barba alle dure critiche di logici e matematici quali Piergiorgio Odifreddi o Gabriele Lolli15. Si legge nella ricerca che gli studenti delle II classi di scuola secondaria di secondo grado del 2011 «hanno sostenuto per la prima volta i test Invalsi»: non è vero. Quegli studenti avevano già sostenuto i test Invalsi alle elementari e nell’esame di licenza media; e non a caso uno di quegli studenti, alla domanda sul perché avesse dato una certa risposta (errata, ma considerata “esatta” dall’Invalsi), ha risposto: «lo so che ci sono anche altre risposte vere, ma so che di solito l’INVALSI mi chiede la risposta più superficiale»16, dimostrando di aver interiorizzato l’intento banalizzante e disciplinante che questi test inculcano.

Nondimeno, per garantire la regolarità di queste misurazioni sono stati inquisiti studenti che avevano sporcato di saliva i codici a barre dei test come forma di tutela della propria privacy, e sono state ordinate sostituzioni dei docenti somministratori in sciopero: per il dirigente-manager si può sputare su Mario Rigoni Stern e sui diritti dei lavoratori, ma non sulla sacralità dei codici a barre.

«Un preside», afferma il presidente della Fondazione Andrea Gavosto, «oggi deve essere in grado di leggere un bilancio e di reperire fondi, capire la didattica e avere rapporti con i genitori, e organizzare la vita di mille allievi e magari cento professori è come gestire una media azienda italiana, e per questo bisogna essere formati». Da nessuna parte si mette in questione che il metodo della scuola-azienda sia quantomeno discutibile: l’aziendalizzazione viene valutata secondo i parametri propri dell’aziendalizzazione, e le scuole vengono dirette da dirigenti-manager dotati delle stesse capacità con le quali potrebbero dirigere un’azienda ortofrutticola (posto che ne abbiano le capacità). Come la Banca Centrale Europea diventa oggetto di desiderio per la sua possibilità di ottenere il rating AAA, così il dirigente-manager diventa oggetto del desiderio servile e microfascistico per la sua capacità di ottenere un rating positivo per la propria scuola: in entrambi i casi si tratta di un desiderio fittizio, creato lì dalle banche centrali, qui dal dirigente-manager con la speculazione sulle vite vissute degli assoggettati e la cartolarizzazione delle passioni, dei luoghi, delle esistenze. In entrambi i casi si tratta di una produzione di valore la cui misura sono le esigenze della finanziarizzazione economica, lì effettiva, qui in forma di apprendimento e interiorizzazione disciplinante: una produzione di valore della quale nulla gocciola sulle vite concrete dalle quali questa ricchezza è estratta.

Una scuola che estorce e trasforma il valore concreto delle pratiche didattiche in valore astratto e numerico è una scuola che addestra e disciplina i soggetti al docile ingresso nel mercato dell’economia finanziarizzata; che insegna a credere nel valore numerico del cosiddetto “spread”, piuttosto che a interrogarsi sul suo reale significato; che crea menti asservite alla fatalità dell’esistente, piuttosto che impegnare a immaginare un mondo diverso e migliore.

La vita è breve: se viviamo, è per camminare sulla testa dei re, diceva Shakespeare. «Sta alle collettività di allievi e professori il compito di strappare la scuola alla glaciazione del profitto e renderla alla semplice generosità dell’umano. Perché bisognerà presto o tardi che la qualità della vita trovi accesso alla sovranità che un’economia ridotta a vendere e a valorizzare il suo fallimento le nega»17. Decostruire, smascherare, scomporre i fondamenti del disciplinamento scolastico che forgia corpi docili destinati a lasciarsi sfruttare per l’intera esistenza del proprio valore e della propria umanità è solo un primo passo: si tratta di prendere coscienza di ciò che è richiesto da un lungo processo di liberazione, e spezzare le catene reinventando sé stessi e rigettando il fatalismo che ci destina alla tristezza e alla passività: «liberarsi di questa fatalità richiede un lungo e consistente processo di apprendimento, di sperimentazioni multiple e massive. Si tratta di saper battersi, saper scassinare delle serrature, saper curare delle fratture così come delle angine, saper costruire un emettitore radio pirata, saper mettere in piedi delle mense di strada e saper mirare giusto. Ma significa anche essere in grado di assemblare i saperi sparsi e costituire un’agronomia di guerra, comprendere la biologia del plancton, la composizione del suolo, studiare le associazioni di piante e ritrovare così le intuizioni perdute, tutti quegli usi, quei legami possibili con il nostro immediato, e i limiti oltre i quali lo esauriamo. E questo, deve avvenire a partire da oggi, per i giorni in cui sarà necessario ottenerne qualcosa di ben più che una parte simbolica della nostra alimentazione, e delle nostre cure»18.

La vita è breve: se viviamo, è per camminare sulla testa dei re, diceva Shakespeare. «Sta alle collettività di allievi e professori il compito di strappare la scuola alla glaciazione del profitto e renderla alla semplice generosità dell’umano. Perché bisognerà presto o tardi che la qualità della vita trovi accesso alla sovranità che un’economia ridotta a vendere e a valorizzare il suo fallimento le nega»17. Decostruire, smascherare, scomporre i fondamenti del disciplinamento scolastico che forgia corpi docili destinati a lasciarsi sfruttare per l’intera esistenza del proprio valore e della propria umanità è solo un primo passo: si tratta di prendere coscienza di ciò che è richiesto da un lungo processo di liberazione, e spezzare le catene reinventando sé stessi e rigettando il fatalismo che ci destina alla tristezza e alla passività: «liberarsi di questa fatalità richiede un lungo e consistente processo di apprendimento, di sperimentazioni multiple e massive. Si tratta di saper battersi, saper scassinare delle serrature, saper curare delle fratture così come delle angine, saper costruire un emettitore radio pirata, saper mettere in piedi delle mense di strada e saper mirare giusto. Ma significa anche essere in grado di assemblare i saperi sparsi e costituire un’agronomia di guerra, comprendere la biologia del plancton, la composizione del suolo, studiare le associazioni di piante e ritrovare così le intuizioni perdute, tutti quegli usi, quei legami possibili con il nostro immediato, e i limiti oltre i quali lo esauriamo. E questo, deve avvenire a partire da oggi, per i giorni in cui sarà necessario ottenerne qualcosa di ben più che una parte simbolica della nostra alimentazione, e delle nostre cure»18.

Raoul Vaneigem, Avertissement aux écoliers et lycéens, trad. it. di Sergio Girardi senza copyright e disponibile su Internet: Avviso agli studenti, Liri Press 2012. ↩

Ibidem, pp. 16-17. ↩

Jacques Derrida, Du droit à la philosophie, Galiléè, Paris 1990, trad. it. Parziale di Emilio Sergio Del diritto alla filosofia, Abramo editore, Catanzaro, 1999, p. 209. I testi di Derrida che cito si riferiscono alle istituzioni universitarie. Ringrazio Emmanuel Biset per aver attirato la mia attenzione su di loro. Sulla questione delle “istituzioni del sapere” si veda ora anche Pierre Macherey, La parole universitaire, La Fabrique éditions, Paris 2011, ed. it. a cura di Antonio Stefano Caridi, La parola universitaria, Orthotes, Napoli-Salerno, 2012. ↩

Friedrich Nietzsche, Über die Zukunf unserer Bildungsnstalten, 1872, trad. it. Di Giorgio Colli Sull’avvenire delle nostre scuole, Adelphi, Milano 1975, pp. 31-35. ↩

Ibidem, pp. 86, 89. ↩

Raoul Vaneigem, Avviso agli studenti, p. 53. ↩

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille plateaux, Minuit, Paris 1980, pp. 95-97. ↩

Michel Foucault, Les rapports de pouvoir passent è l’intérieur des corps [1977], in Dits et écrits II. 1976-1988, 2 voll., Gallimard, Paris 2001, pp. 232-234. ↩

Jacques Derrida, Del diritto alla filosofia, p. 277. ↩

Raoul Vaneigem, Avviso agli studenti, pp. 11-12. ↩

comité invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique éditions, Paris 2007, pp. 14-18, trad. it. dei Traduttori Invisibili L’insurrezione che viene, senza copyright e disponibile su Internet

qui. ↩

qui. ↩Chris Hedges, Why the United States Is Destroying Its Education System, ZNET 2012, trad. it. (su carmilla)

Perché gli Stati Uniti distruggono il loro sistema scolastico. ↩

Perché gli Stati Uniti distruggono il loro sistema scolastico. ↩Maria Novella De Luca, Voti più alti con il preside-manager, ecco la ricetta della scuola perfetta, “la Repubblica”, 24 luglio 2013, p. 19. La ricerca Capacità manageriali dei dirigenti, organizzazione scolastica e apprendimenti degli studenti è reperibile in Internet

qui. ↩

qui. ↩Girolamo De Michele,

Salvate il soldato Rigoni Stern; Matteo Vescovi,

Salvate il soldato Rigoni Stern; Matteo Vescovi,  Testificare le menti, banalizzare la scuola; questi interventi sono ora ristampati nel volume prodotto da Cesp – Cobas, I test Invalsi. Contributi a una lettura critica, Bologna 2013. Molto utili gli atti del convegno Quale valutazione per quale scuola?, Ferrara, aprile 2013, reperibili su youtube in video

Testificare le menti, banalizzare la scuola; questi interventi sono ora ristampati nel volume prodotto da Cesp – Cobas, I test Invalsi. Contributi a una lettura critica, Bologna 2013. Molto utili gli atti del convegno Quale valutazione per quale scuola?, Ferrara, aprile 2013, reperibili su youtube in video  qui, e in file su Internet (ad esempio

qui, e in file su Internet (ad esempio  qui). ↩

qui). ↩Si vedano le puntuali critiche di Carlo Salmaso, “La scuola misurata: dalle Prove OCSE-PISA ai Test Invalsi e al progetto VSQ”, in I test Invalsi. Contributo a una lettura critica, pp. 65-78, che dimostra, attraverso un’analitica comparazione tra test OCSE-PISA e test INVALSI, come le domande dei test Invalsi di matematica «sono molto più legate alle semplici conoscenze, che a reali tentativi di riscontrare le competenze dello studente», e che «l’Invalsi usa prevalentemente domande a risposta chiusa che non permettono allo studente di esprimere la sua capacità di rielaborazione personale, di riflessione, di interpretazione e di analisi». Di Carlo Salmaso segnalo l’eccellente relazione al convegno Quale valutazione per quale scuola?, qui sotto:

↩Citato da Matteo Vescovi, Testificare le menti, banalizzare la scuola. ↩

Raoul Vaneigem, Avviso agli studenti, p. 56. ↩

comité invisible, L’insurrection qui vient, p. 96. ↩