di Marilù Oliva

Milan Kundera, La festa dell’insignificanza, Adelphi, Milano 2013, pp.128, € 16

«Un romanzo che non scopra un segmento di esistenza finora sconosciuto è immorale. La conoscenza è l’unica moralità del romanzo».

(New York Review of Books, 19 luglio 1984)

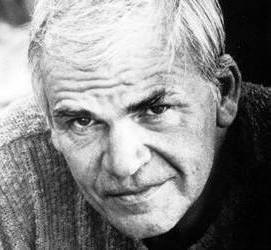

Dissidente nella terra natìa, quella ceca, appoggiò la Primavera di Praga e questo gli costò il posto di docente. Le sue opere sono state proibite nel suo paese, così i romanzi più recenti li ha scritti in Francia – dove ha ottenuto la cittadinanza – in lingua francese e non ha concesso a nessun editore ceco i diritti di traduzione. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Adelphi e l’ultimo, La festa dell’insignificanza, è uscito quest’autunno con una traduzione di Massimo Rizzante in prima edizione mondiale, dato interessante, questo, per un autore tanto attento ai propri testi e alle loro versioni estere. Fedele alla divisione in sette parti ricorrente in quasi tutte le sue opere – tranne Il valzer degli addii e i romanzi redatti in francese, il libro costituisce appunto una festa – non necessariamente allegra, come di fatti non sono tutte le feste – che è anche sintesi della produzione precedente. La partizione in sette è forse anche un omaggio ai testi degli esordi, già composizioni musicali: ricordiamo che lo scrittore – figlio di musicisti e lui stesso musicista – inserisce talvolta, tra le pagine, frammenti di partiture.

Dissidente nella terra natìa, quella ceca, appoggiò la Primavera di Praga e questo gli costò il posto di docente. Le sue opere sono state proibite nel suo paese, così i romanzi più recenti li ha scritti in Francia – dove ha ottenuto la cittadinanza – in lingua francese e non ha concesso a nessun editore ceco i diritti di traduzione. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Adelphi e l’ultimo, La festa dell’insignificanza, è uscito quest’autunno con una traduzione di Massimo Rizzante in prima edizione mondiale, dato interessante, questo, per un autore tanto attento ai propri testi e alle loro versioni estere. Fedele alla divisione in sette parti ricorrente in quasi tutte le sue opere – tranne Il valzer degli addii e i romanzi redatti in francese, il libro costituisce appunto una festa – non necessariamente allegra, come di fatti non sono tutte le feste – che è anche sintesi della produzione precedente. La partizione in sette è forse anche un omaggio ai testi degli esordi, già composizioni musicali: ricordiamo che lo scrittore – figlio di musicisti e lui stesso musicista – inserisce talvolta, tra le pagine, frammenti di partiture.

La trama appare e sfugge, ma solo per un momento, perché subito si ricompone nello spaccato di vita, i personaggi confluiscono attraverso le vicende individuali in quelle corali, il singolo assurge a collettività, quindi a storia. È la Storia grande, quella con la S maiuscola, che non si impone al romanzo ma ne costituisce quasi l’eco e ripristina la libertà narrativa che, dai tempi degli esordi, ha caratterizzato un autore svincolato dai topoi letterari. Dal particolare al generale e così l’ombelico delle prime pagine, quello che in una via di Parigi seduce Alain e ne stimola le riflessioni, potrebbe assurgere a metafora di ombelico del mondo, se non fosse che questo elemento del corpo femminile attrae l’uomo per via del background familiare e diventa quindi ansia di ricongiungimento con una madre che lo ha abbandonato da piccolo, anzi: ha tentato di fuggire da lui – e da se stessa – ancor prima che Alain nascesse.

Si avvicendano gli incontri che scandiscono i momenti degni di nota. Come quello tra i colleghi Ramon e D’Ardelo, che s’inventa di soffrire di cancro rallegrandosi di tale pantomima. E poi s’intrufola Stalin, nel libro, ma lo fa con passo felpato, attraverso i Ricordi di Chruščëv. Chi non conosce l’aneddoto delle ventiquattro pernici? Non rovinerò la sorpresa ai lettori, basti sapere che questo brano è anticipo e introduzione delle meschinità e delle grandezze di un dittatore e del suo seguito. Perché l’uomo è ben piccola cosa.

La questione della significanza, in positivo, è collegata con quella della coerenza, che è sempre stata cara all’autore. Del resto, già ne L’arte del romanzo (1986), Kundera ne traslava la portata da livello narrativo a esistenziale:

«Nel Libro del riso e dell’oblio, la coerenza dell’insieme è data unicamente dall’unità di alcuni temi (e motivi), con le loro variazioni. È un romanzo, questo? Io credo di sì. Il romanzo è una meditazione sull’esistenza vista attraverso i personaggi immaginari».

Coesione tra narrazione ed esistenza, dunque, anche se l’esistenza non si denuda, va avvicinata nonostante le sue maschere, si inginocchia al tempo e alle ritualità, come avviene ne La festa dell’insignificanza, per l’appunto. E il rito prevede, ad esempio, una ventina di uomini seduti all’estremità di un lungo tavolo che, in attesa del loro capo davanti al quale si prodigheranno in inchini e omaggi, approfittano della sua assenza per dirne peste e corna. Oppure il rito prevede che chi viene mosso dalla volontà pura, uccida in cambio di una salvezza.

Le realtà si accostano, si spodestano, le insignificanze procedono lungo binari paralleli e concavi, con una struttura difficilmente catalogabile, i cui capitoli rimandano forse più ad atti teatrali. E, quanto al legame tra realtà e verosimiglianza, mi appello alle righe di Ilaria Vitali che, nella sua acuta tesi Aritmetica dell’emigrazione. Viaggio nella letteratura dell’esilio e nei problemi della comunicazione attraverso l’opera di Milan Kundera, (L’Harmattan Italia, 2003), afferma:

Le realtà si accostano, si spodestano, le insignificanze procedono lungo binari paralleli e concavi, con una struttura difficilmente catalogabile, i cui capitoli rimandano forse più ad atti teatrali. E, quanto al legame tra realtà e verosimiglianza, mi appello alle righe di Ilaria Vitali che, nella sua acuta tesi Aritmetica dell’emigrazione. Viaggio nella letteratura dell’esilio e nei problemi della comunicazione attraverso l’opera di Milan Kundera, (L’Harmattan Italia, 2003), afferma:

«Per farsi cantore di un realtà deformata, in cui la parola non ha apparentemente nessun rapporto con la cosa, Kundera cerca di superare la frontiera della verosimiglianza. […] La constatazione che il mondo sia del tutto incoerente e arbitrario, e di conseguenza impossibile da comprendere, sfocia così nel rifiuto dell’estetica realista, che non è più capace di rendere la “verità della realtà”».

Una conclusione sull’insignificanza – che non rappresenta solo la “mancanza di senso”, ma ne è soprattutto “assenza” – la rubo alle pagine. Ecco il segmento svelato tra ironia, sobrietà, divertissement, riflessioni intense gettate come schegge leggere e parodia. Perché l’insignificanza – quintessenza del fitto intreccio delle danze umane – è stata sempre celata sotto l’ossessivo preconcetto del suo contrario, ovvero il vuoto del significato, l’obbligo del significato. Eppure, se la si osserva da vicino, essa affina per gli impavidi le sue arti rivelatrici:

«L’insignificanza, amico mio, è l’essenza della vita. È con noi ovunque e sempre. È presente anche dove nessuno la vuole vedere: negli orrori, nelle battaglie cruente, nelle peggiori sciagure. Occorre spesso coraggio per riconoscerla in situazioni tanto drammatiche e per chiamarla con il suo nome».