di Marilù Oliva

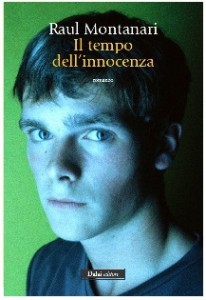

Quella di oggi – più che intervista – è una chiacchierata intrattenuta con Raul Montanari. L’autore, che è anche sceneggiatore, traduttore e critico, è nato a Bergamo nel ’59 e ha pubblicato una trentina di opere tra romanzi, saggi e scritti teatrali. Sempre attento ai suoi tempi e ai dibattiti culturali, oltre che per i suoi libri è conosciuto anche per aver teorizzato il post noir, nel 2009, anno in cui uscì Strane cose, domani, (Baldini Castoldi Dalai): il post noir implica “storie straordinarie che accadono però a persone normalissime, senza bisogno dell’apparato di killer, indagini e detective tipici del poliziesco”: vicende che però, nella loro apparente ordinarietà, non rinunciano alla tensione. In realtà questa intervista non verte sulle evoluzioni del noir, di cui si è parlato tanto, e a volte anche a sproposito, né sull’ultimo libro di Raul, Il tempo dell’innocenza, (Baldini Castoldi Dalai, 2012), né sul prossimo che uscirà a inizio 2015 per Einaudi. Piuttosto lo scrittore approfondirà la nozione di letteratura: qual è il discrimine, quanto la stessa si rifrange sul senso – e non senso – di questa epoca liquida, qual è il valore della scrittura e come si pone nei confronti dei suoi mutamenti chi ne fa mestiere.

Quella di oggi – più che intervista – è una chiacchierata intrattenuta con Raul Montanari. L’autore, che è anche sceneggiatore, traduttore e critico, è nato a Bergamo nel ’59 e ha pubblicato una trentina di opere tra romanzi, saggi e scritti teatrali. Sempre attento ai suoi tempi e ai dibattiti culturali, oltre che per i suoi libri è conosciuto anche per aver teorizzato il post noir, nel 2009, anno in cui uscì Strane cose, domani, (Baldini Castoldi Dalai): il post noir implica “storie straordinarie che accadono però a persone normalissime, senza bisogno dell’apparato di killer, indagini e detective tipici del poliziesco”: vicende che però, nella loro apparente ordinarietà, non rinunciano alla tensione. In realtà questa intervista non verte sulle evoluzioni del noir, di cui si è parlato tanto, e a volte anche a sproposito, né sull’ultimo libro di Raul, Il tempo dell’innocenza, (Baldini Castoldi Dalai, 2012), né sul prossimo che uscirà a inizio 2015 per Einaudi. Piuttosto lo scrittore approfondirà la nozione di letteratura: qual è il discrimine, quanto la stessa si rifrange sul senso – e non senso – di questa epoca liquida, qual è il valore della scrittura e come si pone nei confronti dei suoi mutamenti chi ne fa mestiere.

Vorrei partire da una tua dichiarazione in un post in cui hai scritto che «gli scrittori hanno orientato il mondo da sempre, producono bellezza ed energia, innovano l’immaginario collettivo, raccontano storie (una necessità per l’uomo, che diversamente non sa come rapportarsi con la sua vita), è a questo che servono». Non ti sembra che a volte il valore dell’intellettuale – nello specifico, dello scrittore – venga avvilito, sottovalutato, mentre a volte sia usato a sproposito?

Sai, vale sempre la metafora dell’isola deserta. Se la nave fa naufragio e ci si ritrova su un’isola deserta, a cosa serve l’intellettuale? C’è da augurarsi di avere fra i sopravvissuti un medico, un ingegnere, un agricoltore, magari pure un pescatore, un cacciatore e un cuoco! Un grande scrittore, Jules Verne, racconta questo tipo di situazione nel suo capolavoro L’isola misteriosa; e, non a caso, fra i cinque protagonisti che si ritrovano su un’isola disabitata, il leader naturale è l’ingegner Cyrus Smith, mentre il giornalista presente nel gruppo non serve quasi a nulla. In realtà, come dicevo sopra, l’intellettuale – filosofo o scrittore che sia – dà una direzione e un senso alle cose che fanno gli altri.

Paradossalmente, l’importanza del ruolo dello scrittore è dimostrata proprio dal fatto che chiunque abbia scritto due righe si affretta a definirsi scrittore, anche se fa tutt’altro mestiere.

Un paio di anni fa ero per caso a una cena di grandi imprenditori e industriali. Uno di loro mi si è avvicinato, come quando si vuol fare amicizia con un cane, e ha borbottato bonariamente: “E quindi tu… insomma, voglio dire, nella tua vita… nel tuo lavoro… tu ti diverti, giusto?” “Sì,” ho risposto, “mi diverto.” Lui ha annuito ed è tornato al suo posto. La moglie di un suo collega, che era seduta accanto a me, mi ha bisbigliato nell’orecchio: “Hai fatto bene a dirgli così! Fatti un po’ invidiare da questa gente”.

L’utilità della letteratura: cosa serve al mondo e a chi la crea.

L’uomo non è in grado di vivere senza storie. Aristotele definisce l’uomo “animale politico”, ma si potrebbe ben dire che è anche un “animale narrativo”.

Noi organizziamo la realtà che viviamo con criteri narrativi, secondo un prima e un dopo, un se e un allora, e tutta una serie di perché. Da una certa età in avanti viviamo la nostra vita come un romanzo, con i suoi capitoli, i suoi paragrafi, i personaggi. (Mancano solo le note a pié di pagina, purtroppo, quelle da cui potremmo imparare a vivere man mano che viviamo; in un romanzo mi è capitato di scrivere che la vita è un libro con le note tutte in fondo, e lo penso ancora: le cose importanti le capiamo solo alla fine. Forse.) Ecco perché i nostri ricordi dei primi dieci anni della nostra esistenza sono così opachi: benché avessimo un pieno di esperienze, di prime volte, quale non avremmo mai più avuto dopo, non eravamo ancora capaci di organizzarle secondo un ordine narrativo. Nei bambini più piccoli questo fenomeno è evidentissimo.

La letteratura offre storie vissute da altri, da personaggi reali o fittizi, e ci consente di guardare la realtà attraverso la maschera di un altro. Un’esperienza rigenerante.

Quando si può cominciare a parlare di letteratura?

È impossibile rispondere in poche parole a questa domanda. Provo a farlo lo stesso.

La letteratura non è il salto in alto, nel senso che nessuno può dire: Questo autore ha saltato 2 metri e 40, la misura esatta della sua bravura è questa. Ciò nonostante, il fatto letterario esiste, ha una sua base oggettiva. L’arte della narrativa esiste, e chi ha orecchio la percepisce senza difficoltà nei grandi autori, quelli canonizzati; casomai può essere meno facile percepirla negli autori minori o nuovi.

Sarebbe però molto difficile distendere in forma analitica questo giudizio che è essenzialmente sintetico. Cioè, non è facile fare un elenco di “parametri di artisticità”, anche perché questi fattori di artisticità oltre a venire elencati dovrebbero anche essere ponderati: alcuni sono più importanti, altri meno.

Posso azzardarmi a dire solo una cosa: che la letteratura è più una questione di scrittura che di trama. La stessa storia, raccontata da due autori, può avere un esito artistico nelle pagine di uno e puramente artigianale in quelle dell’altro.

Un fattore che ci aiuta a capire il senso di quello che sto dicendo è l’originalità. Edgar Allan Poe diceva che l’originalità è l’obiettivo più semplice a cui uno scrittore deve aspirare: o raccontare una cosa che non è mai stata raccontata, oppure raccontare una cosa già raccontata, ma come non è mai stato fatto prima. Se tu pensi a quanto è difficile trovare davvero qualcosa che non sia mai stato raccontato, vedi subito che è più facile essere originali nel modo come si racconta, ossia appunto nelle scelte di scrittura.

La mia sensazione di lettrice è che la tua narrazione non abbia mai rinunciato a un taglio introspettivo sull’animo umano, ma anche alla rinuncia di vivisezionare il senso della vita. Tu prendi atto che questo senso viene meno – o ci sfugge – e preferisci concentrarti, più che su sterili analisi, proprio sulla presa di coscienza di questo limite: è così?

La mia sensazione di lettrice è che la tua narrazione non abbia mai rinunciato a un taglio introspettivo sull’animo umano, ma anche alla rinuncia di vivisezionare il senso della vita. Tu prendi atto che questo senso viene meno – o ci sfugge – e preferisci concentrarti, più che su sterili analisi, proprio sulla presa di coscienza di questo limite: è così?

Più che altro, mi muovo da una separazione rigorosa e forse perfino rigida fra l’espressione narrativa e quella saggistica (in senso ampio). Come dici tu, prendo atto di questo smarrimento di senso e mi impegno a rappresentarlo; se voglio analizzarlo, scrivo un articolo o un saggio, non un romanzo.

Non mi piacciono i libri in cui a un certo punto l’autore, parlando con la voce del narratore oppure con il vecchio trucco di usare come portavoce un personaggio, fa la morale al lettore, ossia gli spiega quello che il lettore dovrebbe capire da solo. La scommessa della narrativa sta proprio nel sostituire lo showing al telling, la rappresentazione al semplice comunicare qualcosa in forma diretta, senza rielaborazione artistica.

Nella mia scuola di scrittura creativa, nella quarta o quinta lezione, faccio uno scherzo ai miei allievi. Leggo loro una citazione e li invito a indovinare da quale autore è tratta. La citazione è questa:

Quando si vuol dire qualcosa raccontare una scena che la illustri. Raccontare cose che si lascino esprimere in fatti.

Di solito i miei allievi pensano che siano parole di Hemingway o di Carver. Invece sono di Musil! Anche il più metafisico, cerebrale, astratto dei narratori europei sostiene che la narrativa deve rappresentare i concetti attraverso personaggi e scene.

Come senti cambiata – narrativamente e anche stilisticamente – la tua scrittura?

Nel passaggio dagli anni ’80-’90 al nuovo millennio è diventata appunto più narrativa.

Meno astratta nei contenuti, anzitutto: prima parlavo quasi solo del destino, della morte, del doppio, mentre ora parlo moltissimo del rapporto fra uomo e mondo, delle relazioni umane.

E lo stile è andato di conseguenza: più sciolto e fluido, con una riduzione drastica degli effetti di colore (avverbi e aggettivi in funzione attributiva) a favore di sostantivi e verbi. Già Calvino, peraltro, sosteneva che uno dei problemi della prosa italiana sta nel fatto che spesso l’elemento più significativo di una frase è l’aggettivo e non il nome, ossia che la nostra letteratura ha una sovrabbondanza esornativa rispetto alla concretezza di quella in lingua inglese.

Un’altra novità nei miei ultimi libri è la presenza sempre maggiore di humour, con grande sollievo dei lettori. Shakespeare diceva che la commedia si annida nel cuore stesso della tragedia, ed è vero. Se uno vuole rappresentare nelle sue storie la vita vera non può prescindere dal comico.

Lascio per ultima la cosa più vistosa: ormai scrivo quasi solo romanzi. I racconti li scrivo soltanto su commissione, non più di due o tre all’anno. Quando mi viene in mente un soggetto per un racconto, penso subito a come posso inserirlo in un romanzo, farne una scena, un capitolo.

L’evoluzione/cambiamento della stessa è stato un processo spontaneo o ti sei posto tu dei traguardi?

È successo, anzi sta succedendo, spontaneamente.

Penso che uno scrittore invecchiando diventi sempre più bravo a trattare il proprio materiale, il che compensa una certa perdita di inventiva a livello di soggetti. È sicuramente vero che un autore ha un certo numero di storie e che finite quelle comincia a ripetersi, però se è bravo queste sue nuove interpretazioni di temi familiari possono essere perfino migliori di quelle che ha prodotto da giovane. È come nella musica: hai meno melodie, ma sei più abile nell’armonia, nell’arrangiamento, nell’orchestrazione…

Ne L’esordiente (Baldini & Castoldi) scrivi: «Nessuno dovrebbe morire, mai! Meriteremmo di salvarci tutti, anche i vigliacchi, anche gli assassini e i torturatori. Non per le nostre azioni che non valgono niente ma perché tutti, nessuno escluso, siamo testimoni di angoli e pieghe del mondo, del tempo, che con noi spariranno. Almeno questo, dio mio, dio nostro, se è vero che stai da qualche parte e spii gli uomini, come una serva sbircia dal buco della serratura. Almeno questo!». È così terribile il tema della sparizione? Perché l’uomo fatica tanto ad accettare l’idea della cancellazione di se stesso, dei suoi passi, delle sue costruzioni?

Ne L’esordiente (Baldini & Castoldi) scrivi: «Nessuno dovrebbe morire, mai! Meriteremmo di salvarci tutti, anche i vigliacchi, anche gli assassini e i torturatori. Non per le nostre azioni che non valgono niente ma perché tutti, nessuno escluso, siamo testimoni di angoli e pieghe del mondo, del tempo, che con noi spariranno. Almeno questo, dio mio, dio nostro, se è vero che stai da qualche parte e spii gli uomini, come una serva sbircia dal buco della serratura. Almeno questo!». È così terribile il tema della sparizione? Perché l’uomo fatica tanto ad accettare l’idea della cancellazione di se stesso, dei suoi passi, delle sue costruzioni?

La coscienza individuale rifiuta l’idea di scomparire. Non mi so pronunciare sulle culture orientali, che come sai temono più la permanenza che l’estinzione dell’Io, ma noi siamo così terrorizzati da questo nulla che ci attende, che riusciamo a vivere solo dimenticandocene. Abbiamo ciascuno una propria strategia, che va dall’attenuazione della paura attraverso la religione, le infinite rogne e distrazioni quotidiane, il semplice non pensarci (beato chi ci riesce!), quella forma di immortalità biologica che è rappresentata dal riprodursi, e così via.

In teoria un artista dovrebbe essere contento della prospettiva che le sue opere gli sopravvivano. In realtà a me si stringe il cuore quando penso per esempio a Kafka, al fatto che è morto senza sapere quanto lo amiamo.

Abbiamo solo la vita, temo, e siamo destinati a perderla.