di Pino Cacucci

In occasione dell’uscita del n. 8 della “nuova rivista letteraria” fondata da Stefano Tassinari, la cui parte monografica è dedicata alla scuola (

In occasione dell’uscita del n. 8 della “nuova rivista letteraria” fondata da Stefano Tassinari, la cui parte monografica è dedicata alla scuola ( qui l’indice), pubblichiamo questo racconto tratto dalle pp. 69-71 della rivista.1

qui l’indice), pubblichiamo questo racconto tratto dalle pp. 69-71 della rivista.1

«Dio non ha creato nulla di inutile. Ma con le mosche e i professori c’è andato molto vicino».

La scritta campeggiava su un grande foglio che avevo tratteggiato a china e appeso alla parete della classe durante le lezioni di disegno, un’accozzaglia di scopiazzature dai fumetti di Magnus-Bob Rock, Superciuk e soci – e del resto anche la frase incriminata non era farina del mio sacco ma presa dal Gruppo TNT, capolavoro della coppia Magnus & Bunker. I prof furono così saggi da ignorarmi.

Eppure avrei dovuto essere più accorto, con le mosche. Perché già in prima media proprio a causa di tali insetti – che abbondavano su banchi e zazzere, ronzavano distraendoci subdolamente, scacazzavano i vetri oltre i quali non dovevamo comunque guardare per seguire attenti le lezioni – mi ero beccato una sospensione. I fatti nudi e crudi: durante l’ora di scienze – e quale, se no? scienze naturali applicate, le mie – con il compagno di banco ci industriavamo ad acchiappare mosche vive, affinando un colpo di polso da far invidia ai campioni di tennis, poi le infilavamo nel cannello vuoto di una bic, e ognuno incitava la sua con vari metodi, via via sempre più rumorosi. Vinceva la mosca che spingeva fuori l’altra dalla parte opposta. Il tifo si estese ai banchi adiacenti. A un certo punto facemmo un tale casino – la mia stava ormai trionfando, in diversi avevano scommesso la merenda proprio su quella – che l’esasperata prof abbandonò le scienze per precipitarsi su noi due e schiaffarci dal preside. Il preside, che assomigliava incredibilmente a un personaggio di Magnus, più Superciuk che Bob Rock, ascoltata la filippica della prof in crisi isterica, emise il verdetto di sospensione con giudizio sommario ed esecuzione della pena entro le successive ventiquattr’ore…

Però la sospensione era soggetta a una formuletta infingarda: con obbligo di presenza. Ma che sospensione era, se poi dovevamo comunque andare a scuola? Nella pratica, io e il mio sventurato compagno di banco trascorremmo una mattinata da zombie, cioè eravamo lì ma i prof dovevano fare come se non ci fossimo, e da parte nostra, guai ad aprire bocca o a muovere un muscolo: ufficialmente sospesi, cioè in una sorta di limbo, persi nel vuoto siderale della surreale formuletta «presenti-da-ignorare-ma-costretti-a-obbedir-tacendo», e in quanto alle mosche, quel giorno parvero intuire la situazione di forzata impotenza, perché ci provocarono beffardamente posandosi persino sulle bic.

Trauma ben peggiore lo avrei dovuto affrontare in seconda media, quando il prof di italiano – noto esponente di partito di governo dell’epoca che alternava la carica di sindaco di paesino limitrofo al passatempo scolastico, facendo entrambe le cose distrattamente – ci diede il tema La Grande Guerra nei racconti del nonno. La mia generazione aveva nonni che si erano visti sbattere nel fango delle trincee e qualcuno il nonno non ce l’aveva più perché dalla trincea non era tornato. Comunque, a differenza di altri, i cui nonni erano imboscati o ufficiali o defunti, io potevo vantare un nonno materno che non solo faceva parte della schiera di contadini trasformati dall’oggi al domani in fantaccini, ma ero orgoglioso del fatto che mi raccontasse spesso i suoi ricordi, certo inficiati dalla sua particolare visione dell’esistente, essendo un comunista sfegatato, ma pur sempre ricordi di vita – e morte – narrati con pudica commozione per i compagni persi e vibrante indignazione per l’operato degli ufficiali. Racconti di soldati semplici fucilati sul posto perché si rifiutavano di andare all’assalto, racconti di nottate a parlare con gli austriaci dall’altra parte della trincea scambiandosi tozzi di pane secco e patate mezze marce e tentando di mettersi d’accordo per non scannarsi l’indomani, racconti di un generale che sparava in testa a un alpino perché gli aveva «mancato di rispetto». Storie che il libro di Storia ignorava e aborriva. Ingenuamente, li trascrissi nel tema, quei ricordi del nonno. Apriti cielo. Il sindaco-professore-difensore della Patria mi additò al pubblico ludibrio della classe, dandomi del bugiardo, e aggiungendo, bontà sua, che la fantasia va bene per scrivere «romanzetti» ma non può essere usata per infangare l’eroica guerra di indipendenza dal giogo austroungarico dove il fulgido esempio di un Enrico Toti che pur senza una gamba eccetera eccetera. Un comizio. Forse si preparava alle prossime elezioni, chissà. Eppure, chiuso nel mio muto sdegno, sapevo che mio nonno non era un bugiardo… Con gli anni, avrei appurato che ben di peggio avvenne, in quelle trincee dell’ignominia, in quelle offensive dell’abominio, in quella carneficina tra poveracci dall’una e dall’altra parte. E oggi mi sono addirittura convinto che Enrico Toti non sia mai esistito, perché nessuno è tanto folle da tornare in trincea dopo che gli hanno amputato una gamba e nessun esercito accetta di farsi carico di un mutilato affetto da gravi turbe e per giunta in vena di smargiassate.

Insomma, con la scuola ho sempre avuto un rapporto conflittual-stimolante-sospeso, nel senso che c’ero ma non c’ero e nel frattempo mi incazzavo e facevo incazzare gli insegnanti ma tutto sommato trovavo stimoli per evitare di andare a lavorare anziché studiare, il che era un grande risultato viste le convinzioni di un altro prof, che a mia madre ripeteva: «I figli degli operai devono fare gli operai, perché in questo paese qualcuno deve pur lavorare, no? O vogliono fare tutti gli intellettuali? E a zappare la terra chi ci va? E se ho bisogno di un idraulico chi chiamo, uno dei tanti ingegneri che sono a spasso?». Temo che almeno uno dei tanti colpi che gli mandò mia madre – diciamo uno per ogni operaio in cassa integrazione, poi destinati a diventare «esuberanti», ma non nel senso di disinibiti e disinvolti – dev’essere arrivato a segno, perché l’anno dopo anticipò la pensione per «esaurimento nervoso».

Insomma, con la scuola ho sempre avuto un rapporto conflittual-stimolante-sospeso, nel senso che c’ero ma non c’ero e nel frattempo mi incazzavo e facevo incazzare gli insegnanti ma tutto sommato trovavo stimoli per evitare di andare a lavorare anziché studiare, il che era un grande risultato viste le convinzioni di un altro prof, che a mia madre ripeteva: «I figli degli operai devono fare gli operai, perché in questo paese qualcuno deve pur lavorare, no? O vogliono fare tutti gli intellettuali? E a zappare la terra chi ci va? E se ho bisogno di un idraulico chi chiamo, uno dei tanti ingegneri che sono a spasso?». Temo che almeno uno dei tanti colpi che gli mandò mia madre – diciamo uno per ogni operaio in cassa integrazione, poi destinati a diventare «esuberanti», ma non nel senso di disinibiti e disinvolti – dev’essere arrivato a segno, perché l’anno dopo anticipò la pensione per «esaurimento nervoso».

Però ho chiuso in bellezza. Cioè è sempre l’ultimo ricordo quello che prevale, e grazie al fato benigno, l’ultimo anno delle superiori ebbi un prof di italiano così appassionato alla delicata missione che si era scelto, da stravolgermi e coinvolgermi, da inocularmi giorno dopo giorno il piacere della lettura malgrado I Promessi Sposi imposti dal programma, e credo sia anche grazie a lui, se da lì in avanti cominciai a torturare parenti e amici con racconti illeggibili e aborti di romanzi. Però, con il tempo… Perché l’artigiano impara strada facendo, e se ha fortuna, incontra buoni maestri. Magari non subito, ma l’essenziale è non arrendersi alle prime impressioni. E non farsi distrarre dalle mosche.

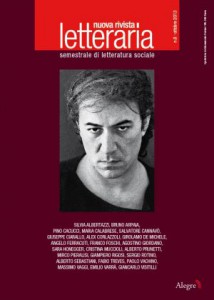

La foto di copertina (Demetrio Stratos, Milano 1979) e quella di Robert Plant (Londra, 1994) fanno parte dei contributi fotografici di Fabio Treves che arricchiscono il fascicolo ↩