di Marilù Oliva

Dopo aver analizzato una serie di dati sulla situazione odierna e aver sostenuto quanto sia pervasiva, in Italia, una cultura tendente a svalutare la donna, le sue competenze e, in generale, le sue possibilità, proseguo il mio approfondimento sul femminicidio con un’intervista all’Assessore al Welfare del Comune di Parma – con delega a Politiche sociali, Igiene e sanità, politiche della casa, assegnazione alloggi, politiche per le famiglie, T.S.O. –, dott.ssa Laura Rossi, concentrando l’attenzione su quel lasso di tempo che intercorre tra violenza e delitto.

Dopo aver analizzato una serie di dati sulla situazione odierna e aver sostenuto quanto sia pervasiva, in Italia, una cultura tendente a svalutare la donna, le sue competenze e, in generale, le sue possibilità, proseguo il mio approfondimento sul femminicidio con un’intervista all’Assessore al Welfare del Comune di Parma – con delega a Politiche sociali, Igiene e sanità, politiche della casa, assegnazione alloggi, politiche per le famiglie, T.S.O. –, dott.ssa Laura Rossi, concentrando l’attenzione su quel lasso di tempo che intercorre tra violenza e delitto.

Come ho ribadito negli articoli precedenti, la questione femminicidio – radici, cause, moventi, conseguenze, legislazione, provvedimenti, etc – è talmente complessa che presta facilmente il fianco a distorsioni.

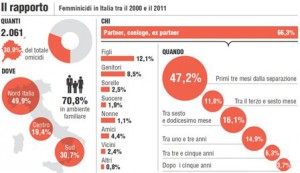

(nell’immagine sopra, Dati rapporto Eures-ANSA)

Così accade che – per una sorta di tendenza che forza la contro-informazione trasformandola in dis-informazione – si liquidi l’argomento con tanto fumo negli occhi e conclusioni banalizzanti, quali:

– sì, vengono uccise tante donne, però… com’è brutta la parola femmincidio

– sì, vengono uccise tante donne, però… a me i numeri e le statistiche non piacciono

– sì, vengono uccise tante donne, però… non chiamatela emergenza. L’emergenza è quella dei terremotati.

Sorvolando sul giudizio soggettivo inerente eventuali cacofonie o eufonie del lemma – non è questo che ci interessa –, sorvolando anche sulle tendenze dei nostalgici aristotelici che ai dati e al metodo scientifico preferirebbero ripristinare il principio di autorità, m’incuriosisce come mai ci si affanni tanto a trovare un pretesto – un qualsiasi pretesto, basta il suono di una parola ad allarmare, appunto, o un grafico o una successione di numeri – per negare quella che è un’evidenza talmente eclatante che viene urlata quotidianamente dai giornali, i quali spesso peccano, sì, di sensazionalismo e strumentalizzano  l’indignazione o utilizzano infelicemente locuzioni fuorvianti come “raptus di gelosia” o “delitto passionale”, però quando scelgono di attenersi alle statistiche lasciano parlare le stesse. In questo sta la forza dei numeri: nella loro attendibilità, ecco perché alcuni preferirebbero metterli da parte e lasciare campo libero al proprio pontificare. I numeri sono precisi, democratici, valgono per tutti e il bravo saggista sa che vi si deve attenere anche qualora facessero decadere la sua tesi: è l’informazione corretta che conta, non aver ragione a tutti i costi. Ecco perché ad alcuni sono antipatiche le cifre. Invece io partirò proprio da queste.

l’indignazione o utilizzano infelicemente locuzioni fuorvianti come “raptus di gelosia” o “delitto passionale”, però quando scelgono di attenersi alle statistiche lasciano parlare le stesse. In questo sta la forza dei numeri: nella loro attendibilità, ecco perché alcuni preferirebbero metterli da parte e lasciare campo libero al proprio pontificare. I numeri sono precisi, democratici, valgono per tutti e il bravo saggista sa che vi si deve attenere anche qualora facessero decadere la sua tesi: è l’informazione corretta che conta, non aver ragione a tutti i costi. Ecco perché ad alcuni sono antipatiche le cifre. Invece io partirò proprio da queste.

L’ultimo bilancio estivo del Viminale ha individuato che circa il 30% degli omicidi commessi in un anno in Italia (505) ha come vittime le donne, una percentuale che sale all’83% se si prendono in considerazione i soli delitti (45) commessi dal partner e al 100% quelli in cui l’assassino è l’ex compagno (20). Non sarà un’emergenza per alcuni, ma sono dati significativi e in un paese civile è sano che se ne parli. Non solo. Dal primo agosto del 2012 al 31 luglio del 2013 sono state presentate quasi diecimila denunce (9.116) per stalking. A denunciare, nel 77% dei casi, sono state le donne. E ai suddetti numeri ne aggiungo altri, chiarificatori sulla situazione di violenza contro le donne in Italia, oggi, estrapolati dal rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità presentato il 3 luglio in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, promossa dall’Organizzazione nazionale sulla salute della donna (O.N.Da):

– oltre sei milioni e 700 mila italiane tra i 16 e i 70 anni sono state vittime di abusi fisici e sessuali

– solo il 7% delle donne sporge denuncia, lasciando così nell’ombra il 93% degli abusi.

Proprio partendo da quest’ultima percentuale, concludo l’introduzione con una piccola domanda sul sommerso, prima di far parlare la dottoressa Laura Rossi: chi di noi non conosce almeno una donna che ha subito molestie e, per una serie di ragioni, ha scelto di non sporgere denuncia, portando avanti, suo malgrado, quello che la dottoressa Roberta Bruzzone, psicologa, criminologa e ambasciatrice di Telefono Rosa, chiama patto scellerato?

Quante donne si rivolgono a voi all’anno?

Circa 30 tra nuclei (madre con minori) e donne sole o in gravidanza. Il dato è parziale, ossia si riferisce solo alle donne che accettano di essere ospitate c/o le strutture di accoglienza. Il dato non è rilevato per le donne che si presentano dichiarando il maltrattamento ma declinano aiuto e accoglienza. Di norma viene chiesta la disponibilità a denunciare anche per poter individuare le situazioni di reale rischio ma ovviamente si valuta situazione per situazione. Certamente la “crisi economica” in atto sta diventando una importante concausa. Le tensioni familiari si acuiscono e situazioni tamponabili con interventi di sostegno si trasformano in luoghi di maltrattamento e di violenza.

Per quanto tempo, in media, vengono seguite?

I tempi di permanenza sono quasi impossibili da definire e sono strettamente legati alla problematicità complessiva della situazione: presenza o meno di minori, gravidanza, risorse economiche, fragilità… In ogni caso la presa in carico non termina con le dimissioni dalla comunità. Le donne vengono seguite sino a quando l’autonomia complessiva non permette loro di autogestirsi ed autodeterminarsi. È complicato ed avviene in tempi lunghi e non solo per incapacità della donna. Non sono molti i supporti e condizioni favorevoli per la vita di una donna sola e/o con figli.

Quali sono le problematiche più frequenti?

Si potrebbero individuare alcune criticità ricorrenti:

– la condizione economico-lavorativa

– la presenza/assenza di risorse sul territorio

– le fragilità personali

– l’abitudine a subire

Un caso che ti ha colpita, senza fare nomi.

Sono molti i casi e tutti molto simili…

Ho in mente una donna molto fragile con visibili segni di violenza sulla pelle abituata a subire da sempre insieme ai figli. All’ennesima proposta di protezione dice di accettare perché sente di aver toccato il fondo ed è in grande apprensione per la figlia. Dopo qualche giorno chiede di rientrare a casa dicendo che secondo lei il marito ha capito di avere sbagliato e che in fondo è un bravo marito e bravo padre. Io ricordo il terrore nel suo sguardo e la tristezza della disperazione. Ho sentito chiaro il suo urlo silenzioso: “se voglio salvarmi la vita e salvare quella di mia figlia devo tornare e subire!”.

Un altro caso è quello di A. che subisce violenze e maltrattamenti per una vita intera e rifiuta ripetutamente l’offerta di protezione dei servizi. Solo quando vede nella figlia poco più che adolescente l’accettazione delle violenze da parte del giovanissimo compagno, trova finalmente la forza per accettare un percorso di protezione insieme alla figlia procedendo con denuncia.

C’è qualche tratto che accomuna le donne maltrattate?

Forse l’aver vissuto un clima familiare di violenza: vivere in situazioni dove il rispetto della donna non è ritenuto fondamentale o dove è il primo a saltare di fronte alle difficoltà.

Spesso ci sono alle spalle storie familiari di maltrattamento: violenza assistita oltre che subita. Ciò vale sia per gli uomini che per le donne

Quando una vittima si rivolge a voi per fuggire da una situazione molto grave – ad esempio il marito la picchia selvaggiamente davanti ai figli –, quali sono i provvedimenti che prendete nell’immediato?

Immediato collocamento in protezione anche ad indirizzo segreto, valutazione complessiva della situazione con particolare attenzione alle fragilità in termini di tenuta rispetto ad un percorso di protezione – provvedimenti di tipo amministrativi a tutela – segnalazioni obbligatorie al Tribunale Ordinario ed al Tribunale per i Minori.

Come dimostrano le statistiche, il femminicidio non è questione di un attimo, ma è l’atto finale di una parabola – spesso fatta di dolore, solitudine, paura – durante la quale le donne hanno un certo margine d’azione. Possono reagire, insomma. Quali sono i momenti della reazione?

In generale non esistono i momenti della reazione, ognuna ha il suo. Ogni “dipendente” (la dipendenza affettiva è una dipendenza a tutti gli effetti) ha il suo momento di reazione. Il famoso “toccare il fondo” è personale.

Perché una donna, magari dopo anni di soprusi e di botte, sceglie il silenzio o di coprire il proprio uomo?

– non avere un’alternativa: non sapere dove andare, come ricostruirsi, come mantenere i bambini

– la consapevolezza dell’impunità del colpevole o la sua maggiore pericolosità in caso di reazione

– la fragilità personale: l’abitudine ai maltrattamenti è una sorta di dipendenza affettiva

– la paura di non essere credute e/o la vergogna di esporre il proprio vissuto di sofferenze

– il senso di colpa: la donna sottoposta a violenza che si considera lei stessa responsabile

– il “senso di responsabilità”: la donna spesso ritiene di dover subire per il bene superiore della famiglia

Perché alcune ritirano la denuncia?

Non alcune, molte, anche se hanno ancora le ferite aperte (e non solo in senso metaforico) è la paura di star da sole, è sentirsi sole, non approvate, colpevoli, è una falsa idea dell’amore, è la paura che la persona possa fare ancora più male, è sentirsi nullità, è la paura di subire ulteriori violenze, è la mancanza di risorse economiche, è la mancanza di sostegno da parte della famiglia e della comunità tutta, ma ancora del sistema giuridico e tanto altro ancora. Basta una sola di queste motivazioni per ritirare una denuncia.

Un tempo non troppo lontano si era accettate solo se figlie, fidanzate, mogli, madri…e non parliamo di chi non aveva figli: una donna a metà!!!

Pensiamo soltanto alle “vedove bianche” provocate dalla migrazione. Uomini che tornavano a casa una volta all’anno e magari con la nuova fidanzata/amante svizzera o tedesca….perché non si ribellavano? L’abitudine a subire viene da lontano.

A volte “uscire” da una situazione di maltrattamento richiede più “forza” della sopportazione di una realtà che già si conosce. Per questo l’attenzione alla costruzione e ricostruzione dell’identità e l’attenzione ed il sostegno alle relazioni “squilibrate” deve essere sempre maggiore.

Si può parlare di una piccola percentuale di responsabilità? O, quando c’è di mezzo la paura e una cultura che rema contro, non ha nemmeno più senso parlare di responsabilità?

No, assolutamente. Se la domanda allude al famoso “se l’è cercata in qualche modo” escludo fermamente. Non c’è mai una responsabilità da rimandare indietro davanti ad atti estremi di questo genere.

Questo non significa affatto dire che il femminicidio è imputabile solo agli uomini. Se le radici sono da ricercare nella matrice culturale di fondo, le donne sono altrettanto in causa: molte madri difendono ad oltranza figli o mariti violenti, alcune donne ritengono che il sacrificarsi per il bene della famiglia sia un valore, alcune donne ritengono di dover vivere da mantenute e garantirsi uno stile di vita di un certo livello senza lavorare e fanno scelte strumentali che possono ingenerare situazioni conflittuali, molte donne sostengono un concetto di società che “congela” il ruolo della donna al lavoro domestico e di cura

Cosa ne pensi della legge recente?

E’ una legge che comprende per quasi la metà degli articoli tematiche che nulla hanno a che fare con il femminicidio. Un Ddl che usa strumentalmente le tematiche del femminicidio per far passare norme di tutt’altro genere: dalla TAV alla proroga delle Province (art. 12 in seguito soppresso). Perché? Quest’usanza della politica è aberrante.

Per quanto riguarda gli articoli attinenti sono ovviamente d’accordo: tutte le aggravanti mi sembrano sensate così come l’irrevocabilità della denuncia a fronte alla gravità del rischio e i limiti della revocabilità di fronte all’autorità giudiziaria. A tutela di tutti e di tutte

Le normative, le aggravanti penali, ecc. sono certamente utili, ma a nulla serviranno se non si muta, se non si capovolge la mentalità e la cultura.

Una legge può inasprire le pene ma non cambia la vita, una legge non fa crescere, una legge non cambia la cultura di una nazione. Dobbiamo domandarci dove risiedono le radici profonde degli atteggiamenti prevaricatori e disequilibrati degli uomini nei confronti delle donne.

Qualcuno trova questa legge “paternalista” perché la donna è vista ancora una volta vittima, da proteggere e da tutelare anche con la querela che non si può ritirare. Ma forse una legge non può che fare questo. Sono le politiche che devono incidere invece sui cambiamenti culturali.

Le questioni secondo me sono due: una è quella dell’indifferenza: ci facciamo sempre meno domande, ci stiamo abituando a relazioni sociali sempre più conflittuali ed aggressive. Nei servizi registriamo negli ultimi anni un aumento esponenziale di separazioni conflittuali ben oltre i livelli di soglia accettabili.

L’altra questione è quella del ruolo della donna nella società. In Italia, così come in altri modelli culturali, il ruolo femminile è ancora caratterizzato da subordinazione e inferiorità. Il ruolo cardine rimane quello della casalinga che si occupa della casa e della cura e anche quando lavora deve mantenere in equilibrio il ruolo domestico e della cura, pena il facile giudizio sociale negativo, il sottile senso di colpa che si insinua. E’ necessario, a mio parere, superare tale modello sociale per cui la donna occupa un ruolo sociale solo in apparenza paritario. Non voglio darne una lettura lineare ma è evidente che quando si occupa una posizione sociale inferiore è più facile che scattino soprusi e maltrattamenti. In ogni società.

Se fossi ministro per le pari opportunità, quali migliorie apporteresti?

Non credo che il femminicidio possa essere materia solo del Ministro alle pari opportunità. Ripeto che secondo me è una questione di politiche complessive che vanno ad incidere sulla cultura che non si cambia con un decreto legge né con una legislatura o un bravo Ministro.

Bisogna agire su più fronti:

– le istituzioni dovrebbero farsi carico di una tematica che è prima di tutto politica e culturale

– i media ancora troppe volte tendono a derubricare il femminicidio a delitto passionale, attacco di gelosia, raptus di follia

– le forze dell’ordine dovrebbero essere formate affinché non minimizzino, come a volte succede, le denunce delle donne maltrattate rimandandole a casa magari passando a fare una paternale al compagno

– azioni di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine grado verso l’eliminazione degli stereotipi ed educazione al rispetto oltre che libri di testo che non parlino solo al maschile

– servizi di formazione e di supporto della comunità: misure di prevenzione, comprendenti programmi di informazione e di educazione pubblica miranti a modificare la concezione dei ruoli e della relativa posizione di uomini e donne

– nell’uso del linguaggio il femminile non è quasi mai contemplato… e anche qui si invoca la tradizione, la complicazione dello scrivere e del leggere

– vanno garantiti i servizi e le normative sul lavoro affinché entrambi i partner possano essere attivi nel mondo del lavoro superando il modello assistenziale che fa perno sul ruolo di cura della donna.

Quanto al termine “femminicidio”?

“Chiamare le cose con il loro nome – affermava Rosa Luxemburg – è il primo atto rivoluzionario”.