di Dziga Cacace

Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla

531 – Lo splendido Ferro 3 di Kim Ki-Duk, Corea del Sud 2004

531 – Lo splendido Ferro 3 di Kim Ki-Duk, Corea del Sud 2004

Strani giorni, in attesa. Ansie da paternità, lavori nella nuova casa da seguire, dolori lombari inopportuni, appetito feroce. Le voglie dovrebbe averle Barbara e invece sono io a mangiare come una bestia: con la gravidanza (sua) ho preso già 3 chili e ieri ho sbafato un sushi per due. Oggi è sabato e ho dormito tanto e lavorato poco, cosa che non ha migliorato il mal di schiena ma mi ha predisposto per un menù coreano. Siccome non gradisco piatti a base di carne di cane e aglio, opto prudenzialmente per un film: Ferro 3 avrà sí e no tre pagine di dialoghi. È cinema puro, narrato per immagini. È splendido. Un giovane vive sfruttando le case vuote altrui. Entra, si prepara la cena, lava i suoi indumenti e – per ripagare l’ospitalità – ripara qualcosa (orologi, bilance, stereo), dorme, se ne va. In un’incursione incontra una donna disperata che vuole fuggire dal marito. Altre vicissitudini e una lieta fine, inaspettata quanto poetica. Film elegante e violento come un colpo di mazza da golf, lineare, ritmato, senza alcuna ridondanza e fotografato in maniera entusiasmante. Il cinema come vorrei che fosse sempre: inaspettato, originale e poco parlato. E stupido io che perdo tempo con tante cagate occidentali, ripetitive e preconfezionate, e ancora indugio di fronte all’immensa cinematografia orientale. Dopo il film, ovviamente, cena indocinese abbondantissima che procura incubi notturni a base di involtini primavera volanti tra nuvole di drago. Visto in sala con pubblico educato, proiezione corretta, intervallo eliso dalla pellicola e però luci accese sui titoli. Ma non mi lamento. E ho già fame. (Cinema Ariosto, Milano; 12/3/05)

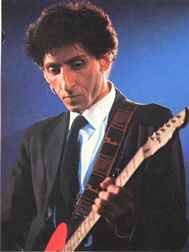

532 – Nostalgia canaglia con Franco Battiato – Dal cinghiale al cammello a cura di Luca Volpatti, Italia 2004

532 – Nostalgia canaglia con Franco Battiato – Dal cinghiale al cammello a cura di Luca Volpatti, Italia 2004

Pausa pasquale e finalmente tre giorni di pausa dal lavoro. Barbara è gonfia come una mongolfiera e sta sudando sulla tesi di dottorato, con l’esame sempre più vicino. Io scribacchio osservando attonito i telegiornali: siccome il dibattito politico interno è il più infimo del mondo non si ciancia altro che della Pasqua e del tempo. E poi stanno morendo il Papa, Terri Schiavo e il principe Ranieri di Monaco e se ne parla esattamente in quest’ordine. Sul Papa non mi pronuncio perché qualcuno potrebbe accusarmi di profanità. Terri Schiavo passerà alla storia come involontaria vittima di chi ha trovato il bel boccone da gettare alla platea televisiva, affamata di drammi in diretta. Su Tg1 e Tg2 è tutta una condanna della moderna barbarie dell’eutanasia, dimenticando che non si tratta di eutanasia, ma si avvicinano i referendum e allora, si sa, il voto cattolico e bla bla. Ranieri di Monaco, infine, non se lo incula nessuno, ma non si sa mai e allora ci tengono aggiornati col bollettino medico. Per testimoniare il mio disprezzo all’establishment medievale che ci tiranneggia mi guardo i video del compositore italiano più intransigente e puro, Francuzzo Battiato mio: l’ho amato fin dagli ingenui undici anni, quando non capivo niente di ciò che diceva e soffrivo perché Gianfranco Manfredi lo aveva iscritto alla “nuova destra” (un pezzo famoso sulla Stampa, con argomentazioni per nulla peregrine, peraltro). Eravamo un milione ad aver comprato La voce del padrone e lo ballavamo febbricitanti, festeggiando la vittoria ai campionati del mondo di calcio in Spagna. I dischi successivi li comprarono sempre meno persone, ma io rimasi fedele e recuperai subito le opere sperimentali e quelle progressive dei primissimi anni Settanta (prog sui generis, eh? Sfido a trovare roba simile), rimanendo spesso affascinato ma talvolta anche basito. Franco era anni luce avanti, altroché. Ecco cosa ho scritto per gli amici di Rodeo, con la consueta prosa deidratata ed ermetica per stare nell’esiguo numero di battute concesse: “Il cut up postmoderno di tutta la nostra eredità canzonettistica, l’avanguardia europea e la tradizione romantica ottocentesca; la Sicilia, nostra Arabia interiore; l’intolleranza verso la mediocrità culturale diffusa, i lampi rock dell’occasionale schitarrata, il piacere della danza e dei cori classici… Battiato è l’unico cantautore italiano completamente originale, che ha sempre guardato a Est mentre i colleghi aspettavano appecoronati un segnale da oltreoceano. E quando s’è trattato di realizzare videoclip per accompagnare i suoi dischi ha evitato il mainstream esterofilo o il mediocre didascalismo italico (pensate a Michelangelo Antonioni e all’atroce video di Fotoromanza della Nannini). Battendo le strade della videoarte e della sperimentazione ha sempre inventato qualcosa di diverso, ottenendo che musica e immagini funzionassero assieme e mai come in questo caso vale citarlo: «Il giorno della fine non ti servirà l’inglese»”. Posso aggiungere che alcuni video sono tagliati in 16/9 senza motivo e che sulla clip di Bandiera bianca (che ricordavo diversa, mah) spunta un birichino time code. Ma non importa. Grande. (Dvd; 27/3/05)

Tonno caldo, s’il vous plaît

Tonno caldo, s’il vous plaît

Scrivere per Rolling Stone ti apre un sacco di porte: ne approfitto e vado a testimoniare lo stato di forma degli amati Hot Tuna, in double bill a Milano assieme ai Nine Below Zero. Avrebbero voluto chiamarsi, nel 1969, Hot Shit, ma al settore vendite della RCA l’idea di distribuire merda calda non era sembrata cosa (in compenso esisteva un gruppo di neri hendrixiani di Detroit chiamati Black Merda che – chissà perché! – qui in Italia non ebbero alcuna penetrazione commerciale o più prosaicamente – e appropriatamente – non vennero per nulla cagati). Comunque il Tonno caldo era la costola blues dei Jefferson Airplane nei primissimi anni Settanta, poi passati a un hard rock un po’ fracassone e infine ritornati in vecchiaia a un country gradevole: gli squarci chitarristici di Jorma Kaukonen e il basso tonante di Jack Casady si sono acquietati e gli assoli sono oggi affidati a un mandolino tintinnante. Se volete farvi un’idea di cosa facessero, il primo omonimo album, dal vivo, è un capolavoro, tra traditionals e jam acustiche siderali. Arrivo ben prima del concerto e conosco il rosicone Ezio Guaitamacchi, giornalista musicale di grande passione, passabile competenza e incerto italiano scritto. L’idea che ci sia un possibile concorrente a parlare con gli Hot Tuna lo rende affabile come un qaedista a una sagra della salamina da sugo nel ferrarese. Me ne sbatto e vado all’attacco del gigantesco Jorma. Il sessantacinquenne è un omone sorridente (con incisivo frontale in oro) che si vede che s’è goduto la stagione psichedelica. Mi stringe la mano con la sua destra, enorme, e parlottiamo del più e del meno. So che suoneranno il giorno dopo a Genova e mi faccio vanto dei miei modesti natali. Lui si illumina e mi dice: “Pesto!”, e poi si finisce a parlare di caruggi e di Beppe Gambetta, il chitarrista flatpicking genovese che qui da noi è pressoché sconosciuto ma in USA è un nome importante. Lo lascio perché la band deve mangiare. Sul palco, come dei profughi. Approccio la press agent che ha qualche ossessione burocratica: pur essendo uno davanti all’altra, vuole che gli faccia la mia richiesta d’intervista via fax a New York. Credo di non aver capito e le dico: but… I’m here! E lei, imperturbabile: I need your fax, please. Vabbeh. Mi accontenterò della stretta di mano di Jorma, sai? Il concerto dura un’ora e dieci, melodico e ben suonato, ma alla fine sono un po’ saturo e mollo il colpo: i grintosi Nine Below Zero li vedrò un’altra volta, dài. (C-Side, Milano, 30/3/05)

533 – Il tracollo clamoroso di Sex and the City, Season 6 di Aa.Vv., USA 2004

533 – Il tracollo clamoroso di Sex and the City, Season 6 di Aa.Vv., USA 2004

Barbara concede la visione: a dottorato concluso, pancione in crescita, Papa sepolto e trasloco in alto mare, non resta altro da fare che godersi l’ultima e definitiva serie di Sex and the City e, cautela, vi dico come va a finire, ma vi assicuro anche che non vale la pena vederlo. Pier Paolo e Nuria mi avevano effettivamente messo in guardia. Prima della visione attribuisco il loro disappunto alla mancata fruizione in versione originale, poi, a serie ultimata, devo ammettere: il capitombolo è acrobatico. Non completo, nel senso che in questa serie si trovano anche diverse cose carucce, ma ciò che manca completamente è la protagonista. Le tre comprimarie di Carrie entrano nella vita reale: Miranda è di nuovo assieme Steve, se lo sposa e va a vivere a Brooklyn; Charlotte è talmente innamorata di Harry Goldenblatt che – da WASP che era – diventa ebrea e ottiene in adozione un bimbo (cinese); Samantha sconfigge il tumore al seno e ha una fedelissima love story con un cameriere che diventa il sex symbol nazionale. Certo, c’è l’esagerazione tipica della fiction, ma tutte le comprimarie imboccano un sentiero preciso, perlomeno plausibile. E sono belle nella loro maturità. Invece, fin dal primo episodio, Carrie è drammatica: pensa alle sue Manolo Blahnik e a poco altro. Prima ha un’insignificante storia con lo scrittore Berger (si prendono e si mollano senza un perché); poi c’è un approccio impalpabile con Big (malato) e infine il salto nella fiaba, ma dell’orrore: Carrie s’innamora pazzamente di un artista, Aleksandr Petrovsky, interpretato da Michail Baryshnikov. Nella città più viva del mondo, la protagonista sceglie il più noioso e meno eccitante uomo del 16° secolo. Un ampolloso vecchiaccio che può risultare appetibile solo a una lettrice rincoglionita di Barbara Cartland. Una follia. Aggiungiamoci poi che Sara Jessica Parker è invecchiata peggio di tutte, col naso e il mento che le cascano come alla Strega Nocciola, gli occhi piccini strozzati dalle rughe e pure la ricrescita. Ma chi l’ha truccata, Boris Karloff? Insomma, in questa sesta serie viene a mancare il motore centrale: mancano il mestiere di Carrie, non hanno senso le sue scelte, è francamente insopportabile il suo carattere. Poi uno vede i credits, ricorda che la Parker è uno dei produttori, e capisce e subisce tutto. Tutta la parte finale della serie è una fiera della banalità: Carrie, da vera burina del Midwest si stufa di Parigi in una settimana “perché ha già visto due volte tutti i musei”! Poi, all’improvviso, il frignone e sensibilissimo Petrovsky diventa un egoista uomo di merda (come se Carrie fosse una generosa altruista). Passa di lì Big, e voilà, les jeux son faits!: fuga a New York e si torna al vecchio amore che, svelato il mistero, si chiama John. Speravo meglio. (Dvd; 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12/4/05

534 – Banalmente perfetto, When Harry Met Sally… di Rob Reiner, USA 1989

534 – Banalmente perfetto, When Harry Met Sally… di Rob Reiner, USA 1989

Il miglior film che Woody Allen non ha fatto negli ultimi quindici anni lo vidi la prima volta a Champoluc, da solo, dubbioso dell’insistente consiglio di Pier Paolo. Poi altre innumerevoli volte, senza averne mai abbastanza. E oggi lo rivedo con infantile piacere, godendo della lingua originale: nel genere della commedia brillante, siamo vicini alla perfezione. Oddio, non è tutto esilarante e spesso si gioca col risaputo, ma si tratta della ricetta giusta per la commedia bourgeois che ti fa ridere, ti commuove un po’ e, anche se sai benissimo che non può finir male, ti fa trepidare fino in fondo. Il riferimento ad Allen è palpabile, al limite del plagio (il riferimento a Casablanca è una strizzata d’occhio a Provaci ancora Sam, ma tutto il film sembra Io e Annie e Manhattan assieme). Però qui si tratta solo di una storia d’amore, della romance perfetta, mentre nel Woody che conta ogni film è stato un ulteriore capitolo nella costruzione dell’autobiografia esistenziale dell’uomo complessato del XX secolo. Sceneggiatura e attori in stato di grazia. Regia funzionale e scelte musicali di gusto. Bravissima New York. Meg Ryan non ha fatto altro di memorabile e oggi si barcamena, tirata e rifatta. Billy Crystal ha invece azzeccato poche cose (Analyze This). Peccato. Il dvd offre un discreto making of: How Harry Met Sally in cui Rob Reiner e Nora Ephron si bullano assai, raccontando di come i personaggi siano costruiti su di loro e bla bla. Ma è talmente riuscito il film che il compiacimento si perdona volentieri. (Dvd; 3/4/05)

For Those About to Rock: Gov’t Mule…

For Those About to Rock: Gov’t Mule…

Ho come la vaga impressione che dopo che mia figlia sarà nata, andare a sentire musica rock diventerà un pelino più difficile. Ma è solo un sospettuccio, eh? Comunque faccio una settimana di indigestione, concedendomi tutto ciò che il ricco menù meneghino offre. Parto il 4 aprile con i Gov’t Mule all’Alcatraz. Il trio rock blues è diretto da Warren Haynes, chitarra dei sempreverdi Allman Brothers, e si dedica al recupero di certo hard rock settantino, condito da spezie sudiste. Li ascolto dall’esordio del 1994, collezionando i loro dischi col fervore ottuso del completista, sempre incerto nel capire se mi piacciano veramente o se senta solo un debito nostalgico verso quel suono e quell’attitudine libertaria (per dire: è incoraggiata la registrazione del concerto e lo scambio libero con altri fan). E in effetti mi fracasso un po’ le palle. Haynes suona da dio però mi emoziono solo all’inizio, quando viene intonato a cappella un gospel da paura (Grin in Your Face, credo). Poi la scaletta prevede roba vecchia e nuova, con il denominatore comune della noia, seppur di fronte ad assolazzi inventivi e scintillanti. Mi illumino con due cover: 30 Days In the Hole degli Humble Pie e Maybe I’m a Leo dei Deep Purple, ma se speravo in un’epifania live totale, questa non c’è stata. O forse pensavo ad altro, boh.

…Queen…

…Queen…

Il giorno dopo sono ad Assago, nella tribunetta VIP, mica cazzi. L’eccitazione è palpabile perché stanno arrivando i Queen. O quelli che si chiamano così, oggi. Ecco: come ci eravamo lasciati? Con un mastodontico concerto celebrativo a Wembley, alla memoria di uno dei più eccessivi e spettacolari frontman della storia del rock, Freddie Mercury. Era il 1992: in uno stadio stipato all’inverosimile s’erano esibiti gli aspiranti eredi alla corona ed eravamo tutti rimasti stupiti dalla viscerale interpretazione di George Michael, preoccupati ma non troppo che i Queen ripartissero con lui. Nel tempo abbiamo elaborato il lutto con ulteriori spaventi, tipo il panzuto Robbie Williams che, per un deprecabile filmetto di cappa e spada, ha blaterato We Will Rock You affiancandosi agli ineffabili Brian May (chitarra, per chi non frequenta) e Roger Taylor (batteria e grandissima voce a sua volta). Ma la musica vera, quella live? Ed ecco la risposta, temuta ma anche segretamente aspettata per tutti questi anni: i Queen tornano, senza il bassista John Deacon ma con un nuovo cantante. Nuovo per modo di dire, giacché Paul Rodgers era già calvo all’isola di Wight, nel 1970, quando conquistò il mondo con l’inno dei Free, quella All Right Now che conoscono anche i bambini grazie a uno spot pubblicitario. Adesso Paul esibisce un parrucchino impeccabile e degno di Elton John (altro pretendente al trono). In attesa che cominci la festa il pubblico si trastulla con holas a profusione, espone curiosi striscioni (“Proud to be your subjects”…eh?!) ed esulta all’arrivo, a tre metri da me, di Zucchero. Sono tutti troppo giovani per ricordarsi quando ha fatto almeno un grande album (Rispetto) e troppo ignoranti per conoscerne gli attuali ripetuti plagi. Poco lontano c’è Luzzatto Fegiz che chissà se domani firmerà sul Corsera la consueta articolessa precotta zeppa di errori. Il caso vuole che la simpatica compagnia di vecchietti inglesi sia in tour in Italia nei giorni di lutto per la morte del Papa. Roma è invasa dai fedeli e l’emergenza fa perdere la testa a Bertolaso, il capo della protezione civile: chiede che i Queen – di cui si proclama fan! – annullino i concerti oppure suonino musica sacra (!). Ovviamente i nostri eroi non cedono al ricatto cesaropapista e, prima di far deflagrare gli amplificatori, concedono un minuto di silenzio. Il pubblico obbedisce rispettosamente e, giuro, c’è parecchia gente che prega. Poi, alla prima nota di Tie Your Mother Down comincia il karaoke collettivo. Non importa granché chi canti: il concerto è una celebrazione di Freddie e del suo Mito, immortale: è lui, l’assente, che riscuote i boati più clamorosi quando sul maxischermo appare il profilo da roditore o durante Bohemian Rhapsody, che canta su nastro preregistrato. Molti critici hanno storto il naso, ma Brian May ha chiarito papale papale: “Lo facciamo per i fan e per noi”. Uno sfrenato rito pagano di condivisione della memoria, all’insegna del divertimento, cosa che ai critici sembra sfuggire sempre. La band riscuote il tributo e il pubblico ammutolisce solo quando vengono sciorinati le hit della Bad Company (altro grande gruppo cafone di Rodgers). Dei Queen si perde l’impasto di vaudeville, opera e pop, ma ne guadagna il versante hard e blueseggiante che aveva caratterizzato i primi (splendidi) album. Manca anche l’impatto scenico di Mercury: se ricordate oltraggiosi tutini in lycra scollati fino al pube, qui dovete accontentarvi di una trasgressione da pensionante in Florida: la hawaiana fuori dai calzoni di Rodgers e la camicia settecentesca abbinata a scarpe da tennis bianche di May. E anche il contorno è decisamente compassato: nel 1978, Freddie e soci offrivano ai giornalisti ospiti delle loro feste ostriche, champagne e (ehm) intrattenimento orale privato. Ora c’è quasi uno spirito chiesastico, con sacro e profano intrecciati. Ma The Show Must Go On, come cantato in maniera autoassolutoria. Il Papa è morto e così la Regina, ma questo cadavere si conserva benissimo.

(Ma voi vi ricordate quando è scomparso Freddie? Erano anni senza Internet però si sapeva delle sue condizioni: io stavo preparando l’esame di Composizione 2 – un calvario grazie a un prof ottuso come un mattone – e lavoravo a un modellino in polistirolo e poliplat di 1 metro per due ascoltando a rullo la cassetta di Live Killers, una bomba sonora se mai ce n’è una. Il 24 novembre prendo una pausa: stoppo il nastro e inavvertitamente accendo la radio che non sento mai e apprendo le news. Sad sad day). (Una settimana dopo ho preso un insultante 25 e tempo dieci minuti fuori dalla facoltà ho brutalizzato assieme a Hilda il modellino dentro un cassonetto di piazza Sarzano. Così, per dire, ma il ricordo di Mercury e di quell’esame merdoso sono legati in maniera indistricabile).

…e Judas Priest!

…e Judas Priest!

Finisco la mia grande abbuffata con un concerto che più metal non si può. Al Mazda Palace, il 10 aprile arrivano i Judas Priest, complessino mai amato troppo, ma curioso. È come una festa comandata e si raduna tutta la famiglia dell’heavy. Ci sono i reduci e le matricole; c’è il maturo rocker col capello ostinatamente lungo, anche quando la fronte alta arriva sino alla nuca, a fianco del sedicenne che esibisce i primi peli e al post yuppie sotto la cui giacca batte ancora un cuore metallico. Per una sera tornano tutti kids, soli contro il mondo dei grandi, col braccio alzato e l’ugola che si arrampica verso acuti da soprano, indossando le magliette storiche di quando si era un grissino, ora deformate da pance da bevitore di birra. Ma non importa, nessuno vuole cedere l’uniforme e i colori: ecco il jeans elasticizzato alto sulla caviglia, l’Adidas da basket, il chiodo nero e, sopra, il giubbotto in denim con le immancabili pecettone degli Iron e degli AC/DC. Qualche filologo si presenta addirittura col berretto sadomaso in pelle nera, come faceva lo storico frontman dei Judas tornato finalmente all’ovile, Rob Halford, quando doveva nascondere la pelata. L’atmosfera è elettrica e gli indigeni Domine aprono, trascinando il pubblico con dei coinvolgenti “tuttinziemeeeh!”. Poi arrivano i Nostri: Halford sfoggia con eleganza cappottini a metà tra Nosferatu e lo zio Fester, sino all’apoteosi dello spolverino metallico, che sembra un lampadario uscito dal carrozziere. E dopo l’outing sessuale (è felicemente gay), ha fatto anche quello tricotico e la testa lucida consente particolari giochi di luce riflettendo i fari sul pubblico. Muovendosi tra rampe, elevatori e forconi (simbolo della band), viene snocciolato un repertorio immenso e a fianco degli inni storici anche le nuove canzoni fanno la loro porca figura. Il pubblico è in delirio, stordito da volume terremotante e parecchie lattine da mezzo litro di birra: quando le chitarre tacciono è un percussivo florilegio di rutti, non scherzo. La tribuna stampa intanto è vuota: i critici militanti sono nella bolgia a cantare. A fine concerto, Rob fa l’entratona a bordo della Harley Davidson (spenta), ma anche se le sgasate sono in playback nessuno si lamenta perché stasera, quella che si prova è purezza, integrità e anche un po’ di consapevole cialtroneria. C’è una disponibilità genuina a sognare e a lasciare i mostri là fuori. Questo è un rumoroso e divertentissimo esorcismo per sentirsi gli ultimi difensori della fede, gli unici che non si sono ancora arresi al pensiero unico, musicale e politico. (4, 5 e 10/4/05)

535 – Ancora una volta Ho fatto splash di Maurizio Nichetti, Italia 1980

535 – Ancora una volta Ho fatto splash di Maurizio Nichetti, Italia 1980

Da quando la Provincia di Milano è stata occupata dai cosacchi comunisti del PD, andare a vedere un film all’Oberdan è un piacere radical chic: proiezione corretta, pubblico educato con la mazzetta dei quotidiani sotto il braccio, visione al buio dei titoli di coda. E un programma curatissimo. Purtroppo non mi capita spesso, anche solo per criticare, ma stasera l’occasione è ghiotta: Ho fatto splash con il regista e le tre protagoniste presenti in sala. La città è attraversata da wannabe scrocconi che affollano i mondani e insulsi cocktail del Salone del Mobile, tutti vestiti da gggiovani. Io non ho dubbi: mi metto il mio camicione da boscaiolo grunge e vado all’Oberdan a ubriacarmi di cinema, con uno dei film che più ha segnato la mia infanzia. In sala convenevoli di rito e poi un documentario di Mietta Albertini sul lavoro di Nichetti. Affabulato ma interessante e si apprezza il lavoro di editing al torrenziale autore. Poi viene il momento della memoria: Luisa Morandini parla di quella felice esperienza cinematografica, lontana 25 anni. Affettuose testimonianze anche di Carlina Torta e di Angela Finocchiaro. Poi parte il film. Io sono stravolto e con un mal di testa boia, ma resisto fino alla fine, facendomi cullare da una storia che ritrovo poetica, sognante, capace di farci andare al di là dello specchio ma anche di individuare i germi consumistici che stavano aggredendo l’Italia. C’è lo spaesamento giovanile del riflusso e il potere pervasivo, ipnotico e, nel caso del protagonista, sonnifero, della televisione. Gag a ripetizione e un ritmo narrativo diverso rispetto a oggi: c’è qualche momento un po’ moscio (però forse è colpa mia: alla quarta visione e stanco morto, non sono granché attendibile) ma sono tantissimi, invece, quelli che risultano ancora fantastici; su tutti il matrimonio di Carlina col ricevimento che va in vacca, così come la disastrosa Tempesta shakespeariana messa in scena da Strehler (che “è sempre Strehler!”). Tra le comparse Gero Cardarelli, l’uomo che verrà inghiottito dal Gabibbo, e anche Manuela Blanchard, volto pubblicitario degli anni Ottanta (altra intuizione del regista) e conduttrice storica di Bim Bum Bam. Son pinzillacchere da collezionisti, lo so. A fine proiezione un saluto veloce a Luisa che mi presenta la Finocchiaro (di cui, undicenne, ero innamorato… e mi dichiaro!) e poi la metropolitana fino a casa, dove la gravida dorme il sonno dei giusti. La bimba sta arrivando, yuk yuk, e questo è un film che rivedrò con lei. (Cinema Oberdan, Milano; 13/4/05)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua – 54)