di Mauro Baldrati

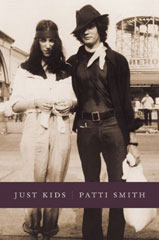

[Just Kids, di Patti Smith, Feltrinelli 2010, pp 293 € 19.00]

Patricia Lee Smith era una ragazza normale. Non beveva, non amava le droghe, né gli eventi mondani, dove si sentiva fuori posto, impacciata, non conforme. Non era solo per la sua educazione cattolica. Anche Robert proveniva da una famiglia osservante. Da ragazzino era stato chierichetto. Lui le usava le droghe, acidi, fumo, speed ball, e aveva come obiettivo l’entrata a pieno titolo nell’ambiente mondano che seguiva l’onda lunga della Factory. Quando, nel 1969, dopo due anni di privazioni, di fame, di stamberghe pidocchiose (in senso letterale, si beccavano davvero i parassiti), iniziarono a frequentare il ristorante “Max”, vicino al Chelsea Hotel, il sogno di Mapplethorpe era di sedersi finalmente al tavolo ovale, dove bivaccava la corte della Factory. Andy Warhol, uno dei due miti newyorkesi di quegli anni (l’altro era Bob Dylan), sedeva passivo, distratto, straniato, rarefatto. Ogni tanto regalava ai fortunati di turno un’occhiata, un complimento, una battuta. Prima di uscire di casa Robert curava ossessivamente l’abbigliamento, gli accessori, i capelli. Voleva essere originale, eccentrico, voleva farsi notare. Senza un centesimo in tasca, aveva fatto sua la famosa frase di Hemmings in Blow-up: “Voglio guadagnare un mucchio di soldi./Per fare cosa?/Tutto!” La Patti lo osservava, sorrideva. Non apprezzava Warhol né il suo ambiente, perché era effimero, e celebrava il mondo com’era, mentre lei voleva cambiarlo. Proprio come il “suo” Rimbaud. Però seguiva Robert. L’avrebbe seguito ovunque. Forse perché lo amava. Forse perché era il suo partner artistico, col quale c’era un’intesa perfetta. O forse per tutte queste ragioni, perché erano amici, erano complementari. Perché erano insieme.

Patricia Lee Smith era una ragazza normale. Non beveva, non amava le droghe, né gli eventi mondani, dove si sentiva fuori posto, impacciata, non conforme. Non era solo per la sua educazione cattolica. Anche Robert proveniva da una famiglia osservante. Da ragazzino era stato chierichetto. Lui le usava le droghe, acidi, fumo, speed ball, e aveva come obiettivo l’entrata a pieno titolo nell’ambiente mondano che seguiva l’onda lunga della Factory. Quando, nel 1969, dopo due anni di privazioni, di fame, di stamberghe pidocchiose (in senso letterale, si beccavano davvero i parassiti), iniziarono a frequentare il ristorante “Max”, vicino al Chelsea Hotel, il sogno di Mapplethorpe era di sedersi finalmente al tavolo ovale, dove bivaccava la corte della Factory. Andy Warhol, uno dei due miti newyorkesi di quegli anni (l’altro era Bob Dylan), sedeva passivo, distratto, straniato, rarefatto. Ogni tanto regalava ai fortunati di turno un’occhiata, un complimento, una battuta. Prima di uscire di casa Robert curava ossessivamente l’abbigliamento, gli accessori, i capelli. Voleva essere originale, eccentrico, voleva farsi notare. Senza un centesimo in tasca, aveva fatto sua la famosa frase di Hemmings in Blow-up: “Voglio guadagnare un mucchio di soldi./Per fare cosa?/Tutto!” La Patti lo osservava, sorrideva. Non apprezzava Warhol né il suo ambiente, perché era effimero, e celebrava il mondo com’era, mentre lei voleva cambiarlo. Proprio come il “suo” Rimbaud. Però seguiva Robert. L’avrebbe seguito ovunque. Forse perché lo amava. Forse perché era il suo partner artistico, col quale c’era un’intesa perfetta. O forse per tutte queste ragioni, perché erano amici, erano complementari. Perché erano insieme.

Questa infatti è una delle tematiche dell’autobiografia poco reticente di Patti Smith. Quando lei arriva a New York dal New Jersey meridionale, nel 1967, spinta da una voglia ancora confusa, ma selvaggia, di essere un’artista, dall’urgenza di sottrarsi al destino che si prospetta per una ragazza come lei – vale a dire diventare una cameriera come sua madre, che vive soprattutto delle mance dei clienti – da una gravidanza non voluta, e dal dolore di avere consegnato la figlia appena nata a una famiglia adottiva, conosce un ragazzo eccentrico, bello, geniale, buffo: Robert Mapplethorpe. Si intendono subito. Sono due vagabondi, senza un dollaro in tasca. Sono aspiranti artisti. Sono anime gentili e pure. Si innamorano. Vanno a vivere insieme.

Non c’è nulla di smart in questi 2-3 anni di miseria. Cercano i lavori più svariati (la precarietà era assoluta, si veniva licenziati da un giorno all’altro), camerieri, cassiera, facchino. Hanno il problema immediato del cibo. Saltano parecchi pasti, devono risparmiare anche i centesimi. Cercano mobili e vestiti tra i rifiuti. Vagano per la città cercando di capire cosa fare, come sopravvivere. Di notte disegnano, di continuo. Patti scrive poesie, ispirata dai suoi miti, Genet, Dylan Thomas, William Blake, Rimbaud. Robert ha il pallino delle installazioni, e delle collanine. E’ sempre in attività: confeziona scatole colorate, utilizza stoffe, legno, metallo, crea collages. Eppure non sono due disperati. A volte sono tristi, isolati e affamati, ma sono felici. Perché si vogliono bene, si rispettano e si proteggono. Si fidano. Si sostengono. Sono in due. Sono uniti. Dal racconto emerge chiara la forza dell’unione, della condivisione. Insieme sfidano il mondo, le avversità. Insieme non si perde, mai, perché non esiste il concetto di sconfitta.

Non c’è nulla di smart in questi 2-3 anni di miseria. Cercano i lavori più svariati (la precarietà era assoluta, si veniva licenziati da un giorno all’altro), camerieri, cassiera, facchino. Hanno il problema immediato del cibo. Saltano parecchi pasti, devono risparmiare anche i centesimi. Cercano mobili e vestiti tra i rifiuti. Vagano per la città cercando di capire cosa fare, come sopravvivere. Di notte disegnano, di continuo. Patti scrive poesie, ispirata dai suoi miti, Genet, Dylan Thomas, William Blake, Rimbaud. Robert ha il pallino delle installazioni, e delle collanine. E’ sempre in attività: confeziona scatole colorate, utilizza stoffe, legno, metallo, crea collages. Eppure non sono due disperati. A volte sono tristi, isolati e affamati, ma sono felici. Perché si vogliono bene, si rispettano e si proteggono. Si fidano. Si sostengono. Sono in due. Sono uniti. Dal racconto emerge chiara la forza dell’unione, della condivisione. Insieme sfidano il mondo, le avversità. Insieme non si perde, mai, perché non esiste il concetto di sconfitta.

Viene spontaneo l’accostamento con altre generazioni di giovani artisti spiantati, disoccupati, affamati. Anche i beat, una ventina di anni prima, vagavano per le città senza un dollaro in tasca e dormivano dove capitava, spinti dalla loro voglia di vivere negata, dalla ricerca frustrata dell’infanzia perduta. Ma erano soli, dentro. Soli con le loro debolezze, con le loro paure. E per questo perdenti, battuti. Mentre ancora una decina d’anni prima, l’anarchico mistico Henry Miller, all’inizio a New York e poi a Parigi, viveva in condizioni estreme di miseria, di fame, ma era con lei. Con la moglie June, Mona nei romanzi. Una coppia granitica, invincibile. E non si trattava certo di una coppia chiusa. Lei faceva la prostituta e portava a casa i soldi (ed era anche discretamente pazza), lui scroccava inviti a cena dagli amici, e magari mentre il marito si assopiva si concedeva una sveltina con la moglie. Henry e Mona erano una coppia trasgressiva. Insieme abbattevano tutti i muri a calci e lui era una happy rock.

Robert Mapplethorpe era trasgressivo, e anche Patti Smith lo era. Ma lei cercava la trasgressione soprattutto con la mente, con l’arte, la poesia, perché in fondo era una ragazza semplice, concreta. Una material girl, ma coi piedi per terra, nulla a che fare coi lustrini e le fuoriserie di Madonna. Invece Mapplethorpe la inseguiva con tutto se stesso, col proprio corpo, con le sue pulsioni spesso in conflitto tra loro. Era trasgressivo in arte, ma non gli bastava. Entrava nell’arte, col corpo e con la mente. Faceva di se stesso un oggetto artistico trasgressivo che spesso finiva per sconfinare nel distruttivo. Patti lo sorprende un giorno nudo davanti allo specchio, alterato, fuori di testa, mentre ripete ossessivamente: “ti amo, ti odio, ti amo, ti odio”. Patti lo conosce a fondo, lo capisce, lo rispetta e lo aiuta. Ma nulla può contro il demone che spalanca le ali nere e lo risucchia nella sua ombra: “l’assillo cattolico della lotta tra il bene e il male stava riaffiorando, quasi imponendogli di scegliere tra l’uno e l’altro”.

Just Kids è soprattutto questo: il racconto autobiografico di una importante unione tra giovani anime ribelli, assetate di purezza, che continuano a essere insieme anche quando prendono strade artistiche e sentimentali diverse. Patti dalla poesia e dal disegno passa alle canzoni, quasi per caso, spinta da Robert e da altri amici. Robert scopre la fotografia, che vivrà come un’attività assoluta, metafisica, usandola come ricerca della santità attraverso il sadomasochismo gay estremo, che alternerà con immagini di fiori di grande lirismo. E’ anche un avventuroso, eroico romanzo di formazione e un ritratto straordinario di Robert Mapplethorpe. Il tutto sullo sfondo di uno scenario epico, dove ci sono tutti: al Max a un tavolo sedeva Janis Joplin, col suo gruppo. Sempre su di giri, tubava con qualche ragazzo carino, il quale a fine serata senza dire una parola se ne andava con “una delle sue tirapiedi”. E lei restava sola. Distrutta. Disperata. Patti l’accompagnava nella suite del Chelsea, la metteva a letto, le asciugava le lacrime, cercava di arginare il suo strazio senza fine. A un altro tavolo Jimi Hendrix mangiava col cappello in testa, di fronte a una ragazza bionda. Jimi, timido e gentile, che un giorno la soccorre, mentre è moralmente a terra, la incoraggia, e si confida con lei: aveva appena acquistato un locale per fondare uno studio di registrazione, progettava di riunire molti musicisti di diversa estrazione e di farli suonare, per giorni, per mesi, finché non avrebbero trovato un linguaggio musicale comune. “Sarà la musica della pace, capisci?” Quello studio diventerà l’Electric Lady, dove, cinque anni dopo, Patti Smith registerà Horses, con John Cale come produttore.

Just Kids è soprattutto questo: il racconto autobiografico di una importante unione tra giovani anime ribelli, assetate di purezza, che continuano a essere insieme anche quando prendono strade artistiche e sentimentali diverse. Patti dalla poesia e dal disegno passa alle canzoni, quasi per caso, spinta da Robert e da altri amici. Robert scopre la fotografia, che vivrà come un’attività assoluta, metafisica, usandola come ricerca della santità attraverso il sadomasochismo gay estremo, che alternerà con immagini di fiori di grande lirismo. E’ anche un avventuroso, eroico romanzo di formazione e un ritratto straordinario di Robert Mapplethorpe. Il tutto sullo sfondo di uno scenario epico, dove ci sono tutti: al Max a un tavolo sedeva Janis Joplin, col suo gruppo. Sempre su di giri, tubava con qualche ragazzo carino, il quale a fine serata senza dire una parola se ne andava con “una delle sue tirapiedi”. E lei restava sola. Distrutta. Disperata. Patti l’accompagnava nella suite del Chelsea, la metteva a letto, le asciugava le lacrime, cercava di arginare il suo strazio senza fine. A un altro tavolo Jimi Hendrix mangiava col cappello in testa, di fronte a una ragazza bionda. Jimi, timido e gentile, che un giorno la soccorre, mentre è moralmente a terra, la incoraggia, e si confida con lei: aveva appena acquistato un locale per fondare uno studio di registrazione, progettava di riunire molti musicisti di diversa estrazione e di farli suonare, per giorni, per mesi, finché non avrebbero trovato un linguaggio musicale comune. “Sarà la musica della pace, capisci?” Quello studio diventerà l’Electric Lady, dove, cinque anni dopo, Patti Smith registerà Horses, con John Cale come produttore.

Nella hall del Chelsea passavano poeti, musicisti, top model, drag queen, stilisti, pittori. Un tipo si avvicinò mentre lei aveva sulla spalla un corvo impagliato, l’accarezzò sulla testa e disse: “sembri proprio un corvo. Un corvo gotico”. Era Salvador Dalì. Passava Gregory Corso, il più grande dei poeti beat, che divenne uno degli amici più cari: enfatico, furioso, entusiasta, ai reading balzava in piedi e si metteva a strillare: “che razza di noia! Che merda! Datti una mossa!”. William Burroughs, “giovane e vecchio al contempo, inarrivabile per una ragazza, ma l’ho amato comunque”. Johnny Winter, surreale, poetico, travolgente, pieno di blues, un’altra delle grandi amicizie di quegli anni.

Nella hall del Chelsea passavano poeti, musicisti, top model, drag queen, stilisti, pittori. Un tipo si avvicinò mentre lei aveva sulla spalla un corvo impagliato, l’accarezzò sulla testa e disse: “sembri proprio un corvo. Un corvo gotico”. Era Salvador Dalì. Passava Gregory Corso, il più grande dei poeti beat, che divenne uno degli amici più cari: enfatico, furioso, entusiasta, ai reading balzava in piedi e si metteva a strillare: “che razza di noia! Che merda! Datti una mossa!”. William Burroughs, “giovane e vecchio al contempo, inarrivabile per una ragazza, ma l’ho amato comunque”. Johnny Winter, surreale, poetico, travolgente, pieno di blues, un’altra delle grandi amicizie di quegli anni.

Just Kids è un racconto che fa tremare i polsi dei più anziani. Quelli che c’erano, o erano nei pressi, e a vari livelli percorrevano le stesse strade. Ai meno anziani, che non c’erano ma hanno avuto genitori di quella generazione, di quelle culture e di quegli stili. E può far rizzare il pelo ai giovanissimi, che a distanza di più di quarant’anni continuano a guardare quei tempi con curiosità che a tratti si fa ossessiva, perché sognano quelle opportunità, quella creatività, quella libertà. Just Kids, senza mai affermarlo, può raccontare la battaglia per rendere reale un ideale. Può aiutare a capire che quando si viaggia per le città desertificate dalla televisione, dalla disoccupazione, dai papi e dai principi, bisogna lottare insieme. E quando il mondo è sempre più triste e ostile, e tutto sembra andare in disfacimento, la battaglia più importante si vince combattendo non contro l’esterno, ma contro la propria solitudine pubblica.