di Dziga Cacace

Io non so bene dove vado, ma mi muovo lo stesso,

provo piacere nel farlo, amo camminare,

amo la notte, amo le stelle

Boccalone di Enrico Palandri, 1979

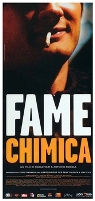

462 — Ancora Fame chimica, lo so, abbiate pazienza, di Antonio Bocola e Paolo Vari, Italia/Svizzera 2003

462 — Ancora Fame chimica, lo so, abbiate pazienza, di Antonio Bocola e Paolo Vari, Italia/Svizzera 2003

Vediamo di dare una mano, sù. Dopo le innumerevoli visioni in lavorazione e quella definitiva, ma ubriaca e onirica, a Venezia (vedi qui, #411), è venuto il momento di assumersi delle responsabilità dirette: prendere gli spettatori e portarli di peso in sala. Trascino meco Barbara, Alessandra e Pier (che il film l’hanno già visto) e l’esordiente Eugenio. In questo momento il film ha il miglior rapporto italiano tra posti disponibili e biglietti staccati ed essendo in cartellone in due sole sale la cosa si spiega facilmente, ma non solo. Ieri sera, è stato il terzo incasso di Milano e a fronte di tanti blockbuster è un buon segno. Ho un po’ di timore a vedere con degli amici un film di cui poi potrei dovermi giustificare: spiegare il perché e il per come Fame chimica non sia venuto come doveva. E invece, a visione ultimata, dichiaro fiero: NO! Ci sono un po’ di cose che possono far storcere il naso, ma il film c’è eccome, ha drive, commuove ed esalta. E ne vado fierissimo! Mi rendo conto che ne scrivo sempre come se la storia fosse universalmente conosciuta. Dunque: Claudio vive col padre e lavora scaricando merce surgelata. Suo amico è Manuel, ragazzo di strada che si arrangia con lavoretti loschi. La panchina della piazza è il luogo d’incontro quotidiano, ma l’amicizia è messa in crisi dall’arrivo della bella Maja. Di contorno la perdita progressiva di diritti nel lavoro, le droghe, le discoteche e la violenza, lo spaesamento di fronte a un paese disorientato e fratturato, tra spinte xenofobe e normalizzazione socialdemocratica frustrante.

Vi dico subito le cose che, secondo me, non vanno granché. Il finale non è a regime: lo volevamo epico ed è in tono minore, quasi minimale. Poi il personaggio di Maja è sfuocato: troppi maschi in sceneggiatura! E ci sono anche alcune inezie, dei piccoli momenti che mi fanno freddo. Chessò, il rumore di un’esplosione sul titolo (una cafonata); l’arrivo della compagna di uno degli amici della panchina (attrice incapace, battuta falsa, inquadratura con luce brutta); la musica punkeggiante quando la polizia insegue Manuel e Claudio (la colonna sonora è in generale bella, ma i registi e il montatore non hanno sensibilità rock, è evidente) e il montaggio della stessa scena. Tutto qua. Ma sono intolleranze alimentari minimali a fronte di un film fatto con due lire. Invece i momenti in cui godo di bestia perché sento una prepotente emozione estetica sono molti. Parcellizzando: carrello sovietico in avanti sul volto di Manuel quando vede la prima volta Maja; un’esitazione di Claudio, dopo aver fatto l’amore ed essersi rivestito, nella scena della piscina, che vale il De Niro ubriaco al matrimonio de Il cacciatore, davanti a Meryl Streep (giuro!); Claudio e Maja, in moto, col montaggio audio asincrono; il dialogo di Claudio e Manuel dopo una notte brava, con una musica di Einaudi di poetica levità; la sgasata felice di Maja e Manuel dopo aver comprato della cocaina. E poi i primi piani, sempre (potevano addirittura essere potenziati e diventare una cifra stilistica); la fotografia, notturna e sgranata; l’incedere narrativo che non dà tregua; l’orgoglio e l’ironia degli zarri che occupano la panchina; Claudio che non balla quella musica, ma sta a distanza e osserva… Sono tutti molto soddisfatti, stasera, ma io di più: Fame chimica funziona con critica e pubblico, dice qualcosa di sinistra, non è apologetico né moralistico e possiede l’affetto e la serietà di chi sente ciò di cui parla. È bello, ne sono sicuro.

P.S.: Alcuni critici senza cuore fanno le pulci al film con generici rimproveri allo script: lo snobismo intellettuale atrofizza i sensi e non sapendo specificare quali siano i disequilibri, si sfottono i troppi sceneggiatori, prendendo per oro colato i credits. Se si fossero mai occupati fattivamente di cinema saprebbero che titoli di testa e coda sono il mezzo per distribuire burocraticamente meriti, ma anche ringraziamenti, affetto, qualche lira e un po’ di concessioni all’ego. Qualcuno crede che il regista di Radiofreccia sia, ehm, solo ed esattamente Ligabue? E come si fa a magnificare il modello produttivo del film, comunitario e condiviso, e poi criticare la folta partecipazione alla sceneggiatura? Finché sono maestranze va bene, ma a scrivere ci devono pensare solo pochi eletti? Boh. (Cinema Eliseo, Milano; 6/5/04)

463 — L’eredità, mah, di Per Fly, Danimarca/Svezia 2003

463 — L’eredità, mah, di Per Fly, Danimarca/Svezia 2003

Se ad Amadeus tocca L’eredità su RaiUno, a Christoffer spetta l’eredità di un impero industriale danese. Faceva la bella vita, aveva l’amore e un lavoro suo. Poi babbo si è suicidato lasciando una situazione tipo Parmalat. E allora Christoffer deve scendere dal pero e diventare un cattivone capitalista per salvare l’azienda. Apologo morale un po’ telefonato che, per portare alle estreme conseguenze il suo assunto, esagera distorcendo il personaggio. Il Capitale è cattivo, homo homini lupus e bla bla, ma non è drammaturgicamente credibile nel nuovo millennio che un tizio — da pacifico ristoratore innamorato — diventi un insensibile Agnelli shakespeariano pronto a sacrificare moglie, famiglia, operai, per avvelenarsi di alcol e subire le angherie della madre. E dài! Ed è molto più probabile che un capitano d’industria di tal fatta faccia un bagno di sangue e fallisca (portando i suoi operai allo stesso identico destino: la disoccupazione). Che volete che vi dica? Solo io so come andrebbe scritto un buon film. E per la cronaca, ieri a Milano Fame chimica ha totalizzato 750 spettatori ed è uno dei film più visti della settimana, nonostante il proditorio attacco critico apparso su un inserto del Corsera. Evidentemente c’è una lotta tra critici all’interno del quotidiano e Alberto Pezzotta liquida il film in dieci righe velenose, chiedendosi anche lui ironicamente se servissero così tanti sceneggiatori per una storia semplice come quella di Fame chimica. Cacace, dall’altra parte della barricata, stringe stizzito i pugnetti e chiede: è semplice il plot? E se fosse vero, da quando è un difetto? E c’è una regola matematica per cui: tanti sceneggiatori, tanta materia narrativa? Poi si critica l’indecisione tra film di genere o di puro realismo. Cacace again, in “Hysteria mode ON”: qual è il problema? ViviMilano non sa categorizzare il film per il lettore borghesuccio del Corriere? E infine, la tirata d’orecchi più straniante: il film paragonato a un musicarello perché Luca Zulù dei 99 Posse canta sui titoli di testa e di coda e a metà film (entrando e uscendo dalla narrazione). Eh?!?! Non conosco Pezzotta se non per averlo letto spesso (ed è bravo, effettivamente) ma una stroncatura così, senza elaborazione, mi puzza di vendetta privata. Cosa c’è che non so? (Cinema Ducale, Milano; 13/5/04)

464 — Once Upon A Time In America, quasi un capolavoro di Sergio Leone, ma quasi, Italia/USA 1984

464 — Once Upon A Time In America, quasi un capolavoro di Sergio Leone, ma quasi, Italia/USA 1984

Giusto per ricordarvi cosa succede (e dico tutto, per cui se dovete ancora vedere il film, cautela): anni Trenta, Noodles (De Niro) deve scappare da una fumeria d’oppio. Lo vogliono ammazzare. Il fraterno amico Max e altri due complici sono stati uccisi dalla polizia in un agguato, a causa di una sua soffiata. Trent’anni dopo, nel 1968, Noodles torna a New York. Accadono cose strane: la storica valigia dove dovevano rimanere i soldi della gang è vuota. Ma qualche giorno dopo si riempie, come acconto per un futuro lavoro. Noodles viene invitato al ricevimento del senatore Conway. Non lo conosce, ma sa dei suoi problemi con la giustizia. È Max, che s’è rifatto una vita e che oggi, piuttosto che pagare il suo debito, preferisce essere ucciso dal vecchio amico. Che non ne sarà capace: Max/Conway scomparirà in una camion della spazzatura. Forse. Come i ricordi, i rimpianti e i rimorsi, gli amori e gli odi: triturato dal tempo. Lungo 3 ore e 40, opera intensa, sforzo produttivo gigantesco, è l’opera definitiva di Sergio Leone. O perlomeno voleva esserlo. La verità è che a me e Barbara non è sembrato il capolavoro che ricordavamo essere, né quello che speravamo che fosse. Quasi, ma non fino in fondo. Intendiamoci: stiamo parlando di un’opera straordinaria, struggente, di soddisfazione, intensissima. Ma in questo Leone, sento un po’ la zappa. È come se gli mancasse la grazia, la musicalità. Penso a Bertolucci, alle similitudini tra i due autori: con BB c’è più leggerezza, ma anche più fisicità e — nell’universo filmico di questo autore — è plausibile, accettabile. È lirico, non stona. Con Leone, invece, sento sempre una forzatura, come se non fosse a suo agio. Nella violenza, nella sessualità, nei percorsi evolutivi dei personaggi. Perché Max diventa così iracondo da un momento all’altro (e parliamo di una storia che attraversa sessant’anni di storia americana)? Mentre su Noodles c’è un lavoro intensissimo di costruzione del personaggio, anche con le sue (plausibili) contraddizioni, non riesco a essere convinto per Deborah (l’eterna amata) e Max. Mi sembrano al servizio della trama e dello sviluppo del personaggio interpretato da De Niro, ma poco coerenti. Certo: potrebbe essere tutto un sogno oppiaceo di cui sorridere, con la logica spezzata dalle ellissi e dai misteri senza risposta, però, durante la visione, ho sofferto un po’ questa indeterminatezza, come se avvertissi l’incapacità di Leone a trattare un personaggio che fosse “vero”, realistico, credibile. Nella “Trilogia del dollaro” ci sono cliché e personaggi perfettamente riconducibili a stereotipi narrativi. La citazione diventa iperbole: un trattamento diverso da quello a cui il cinema western ci aveva abituato. È destrutturazione, è rivisitazione. In questo C’era una volta in America, il regista si confronta con un altro genere classico, provando a costruire un gangster movie proustiano. Ma è come se facesse fatica: forse saprebbe trasgredirne le regole, ma mi pare goffo nel provare a seguirle. Adoro Leone; apprezzo l’incredibile qualità registica, la messa in scena, l’enfasi, la capacità di dilatare le scene e costruire la tensione con il suono di un telefono o il tintinnare di un cucchiaino su una tazzina da caffè. E sono bellissimi gli interni, i movimenti di macchina (anche in combinazione con alcune zoomate), la fotografia, l’incastro temporale. In fondo, anche la musica (che talvolta trovo un po’ invadente o derivativa — Picnic a Hanging Rock o Mahler). Ma i personaggi, quelli no: li trovo meno convincenti, meno rifiniti, e questa mancanza incide sulla mia percezione del film. Bah. Ciò detto, Jennifer Connelly è stata la bambina più bella di tutti i tempi. (E poi l’adolescente, la ragazza e la donna). (Dvd; 14/5/04)

465/466 — Kill Bill, vol.1 e vol.2, un “Royale with Cheese” di Quentin Tarantino, USA 2003/2004

465/466 — Kill Bill, vol.1 e vol.2, un “Royale with Cheese” di Quentin Tarantino, USA 2003/2004

Ci ha fatto aspettare per 5 anni, Quentin, ma n’è valsa la pena, perché Kill Bill è — come lo era stato Pulp Fiction — un film che sancisce lo stato dell’arte dell’odierna Hollywood, ne mostra il potenziale e i limiti e si permette di farlo con una grandiosa ironia. È il postmoderno all’ennesima potenza: nel frullatore dell’immaginazione tarantiniana finisce tutto, memoria cinefila dalla Champions alla serie Z e cultura pop. Ma del resto, cosa può servire d’altro per raccontare questo tempo? Con intelligenza e affetto, Quentin usa musiche, mitologie e luoghi comuni che magari qui, in Europa, vediamo con qualche snobismo culturale e là, in USA, invece, funzionano epidermicamente. Kill Bill è bello, alto o basso che si voglia, ed è capace di rendere una tuta gialla il capo d’abbigliamento più elegante dell’anno. C’è chi nel film ha visto il nulla, montato ad arte: per me non ha capito niente. Tarantino gioca, si diverte da matti; lo si vede. È come un musicista quando si lancia in un assolo e inventa senza soluzione di continuità e se sbaglia è per azzardo, mai per calcolo. Kill Bill è diviso in due per motivi commerciali, ma è un solo film, di lunga durata, con accelerazioni e pause, che acquista un suo ritmo ieratico man mano che si avvia alla conclusione, una saggia lentezza progressiva. Se Jackie Brown era un atto d’amore per Pam Grier, Kill Bill lo è per Uma Thurman, la sposa vendicatrice: la cinepresa accarezza Beatrix, la coccola teneramente e costruisce il film su di lei, su quegli occhioni intensi, su quel corpo flessuoso come un giunco e resistentissimo, su quelle manone enormi eppure eleganti. Ma c’è amore anche per Carradine, vecchio volto bruciato; per Daryl Hannah, dimenticata da Hollywood e tirata dai lifting, o per Michael Madsen, panciuto e pericoloso. Kill Bill è un film giocattolo, colorato, animato, musicato e doppio, il massimo per un bambinone come me: intrattiene e possiede anche una sua malinconica profondissima dolcezza nella parte che tutti hanno criticato e trovato debole, lo showdown della protagonista con Carradine, l’obiettivo della sua vendetta. È come se Quentin non volesse ucciderlo. Cosa ci costa vederlo vivo ancora un po’, anche se a spese dell’equilibrio del film e appoggiandosi a dialoghi non brillantissimi? Lo capisco, Tarantino: vuole bene ai suoi personaggi ed è per questo che indugia (sempre nel finale) sulla ritrovata maternità della Thurman. Kill Bill è il figlio suo e non vuole più lasciarlo. E presto (o tardi) forse nascerà un terzogenito, il volume 3, quando saranno cresciute le figlie di Uma e di Vivica Fox. E dove mettiamo la Hannah, ormai cieca ma sicuramente incazzata come un pitone? E siamo proprio sicuri che la mossa dei cinque movimenti funzioni così bene? Attendo trepidante. La prima parte l’ho recuperata in Dvd, la seconda l’ho vista il giorno dopo in sala, con aria condizionata ghiacciata e luci accese sui titoli; il pubblico evacua e resistiamo solo in quattro fino alla fine. Il regista — che ama il cinema e sa che chi ama il cinema guarda i film fino all’ultimo — ci premia con un’ultima inquadratura di Beatrix che, complice, ci fa l’occhiolino. Ah, oggi Mereghetti si sdilinquisce per Fame chimica sul Corriere. Chissà se cambierà anche il giudizio sul suo dizionario dei film, eh? (Dvd e cinema Orfeo, Milano; 15 e 16/5/04)

467 — Toy Story, rimane un capolavoro di John Lasseter, USA 1995

467 — Toy Story, rimane un capolavoro di John Lasseter, USA 1995

E beh, che posso dire? Che è il consueto capolavoro che ho già visto troppe volte per parlarne ancora. Al film si accompagna un bel documentario con la spiegazione dell’evoluzione di storia e personaggi e di come quel genio di Tom Hanks abbia abbracciato la realizzazione del progetto. E poi c’è il corto d’animazione Tin Toy, premio Oscar e germe di Toy Story: come nella fiaba de Il soldatino di piombo, i giocattoli sono dotati di una propria intelligenza. Lo scatto di cattiveria della Pixar è che il mostro terribile da cui difendersi sia un bambino in pannolone. L’evoluzione portata da Toy Story è — al di là del miglioramento notevole dell’animazione — nella contrapposizione tra il bimbo che i suoi giochi li ama, li protegge, in qualche maniera gli dà vita, e il bimbo stronzo che invece gioca alla loro mutilazione e distruzione. Il trasloco, classico momento in cui tutti perdiamo giocattoli e ricordi, è il momento di crisi che funziona da motore narrativo: ogni balocco deve stare attento a non essere lasciato indietro. Fino alla prossima apertura di regali, quando rischierà di essere sostituito nel cuore del suo padroncino da un giocattolo più bello e moderno. Il lavoro di costruzione psicologica dei personaggi è azzeccato: in alcuni casi si estremizza ciò che ti aspetteresti (il salvadanaio “porco”, i soldatini disciplinati e ottusi), in altri si rovescia il ruolo (il dinosauro fifone) o lo si rende ambiguo (Woody, a tratti viagliacchetto o geloso). Comunque l’impressione è che si sia lavorato in modo molto trasversale: i giochi scelti sono sicuramente vecchi per i bambini di oggi, ma evocano il mondo infantile dei trentenni (chi ricorda ancora la lavagna magica?) e anche le citazioni sono un chiaro ammiccamento che compiace diversi gradi di cinefilia (I predatori dell’arca perduta è alla portata di tutti, Freaks sicuramente no). La morale è apparantemente conciliante e semplice (dalla diffidenza nei confronti del diverso, si arriva attraverso l’opposizione all’amicizia e alla solidarietà) ma quanto mai attuale e necessaria, specialmente per il pubblico adulto. Ieri, poi, ho visto un po’ di film di Ugo La Pietra, architetto, designer, cineasta, artista totale. Un geniaccio che ha sempre vissuto ai margini del Gran Mondo del mercato commerciale/accademico. Durante gli anni Settanta ha prodotto diversi cortometraggi, sbocco naturale della sua attività di agitatore culturale. La grande occasione, del 1972, dice tutto col titolo: gli architetti sempre alle prese con l’evento che dovrebbe lasciare il segno sulla cultura. Spazio reale o spazio virtuale (1979) realizzato con incarico squattrinato della Triennale, sono 21 minuti dedicati all’intellighenzia milanese, abbarbicata a uno spirito di casta grottesco. La Aulenti (si meriterebbe My Name Is Tanina) e la Sotis, più di altri, fan figura da bestie; appare anche un Aldo Grasso isterico. Paletti e catene, 1979, racconta in 9 minuti la città imprigionata da precarie divisioni fisiche. Indirettamente il corto è responsabile della micidiale invenzione di Enzo Mari, i famigerati dissuasori, anche conosciuti come “panettoni” o “tognolini”. La riappropriazione della città (1977) è forse il più poetico e dimostra come i luoghi vivano del senso di appartenenza che sanno suscitare nei cittadini. Sono film intellettualmente vivaci, con la lentezza tipica del periodo, ma anche illuminati da un umorismo irriverente, erede di quello spirito provocatorio, libertario e antigerarchico del situazionismo. Perché ve ne ho parlato? Perché questo è il mio diario Linus delle elementari, abbiate pazienza, eh. (Dvd; 18/5/04)

468 — Lord of the Rings — The Return of the King di Peter Jackson, USA/Nuova Zelanda 2003

468 — Lord of the Rings — The Return of the King di Peter Jackson, USA/Nuova Zelanda 2003

E tre. L’ultimo capitolo della saga parte blandamente o forse faticavo io a capire dove fossimo rimasti. O avevo mangiato troppo e l’abbiocco era in agguato, chissà. Poi il film ingrana e fila come un treno, con tre vicende parallele montate abilmente in un crescendo di climax. Soddisfacente, dài!, anche se alla fine l’episodio che ho apprezzato di più è stato il primo, per varietà di situazioni e per le continue invenzioni. Il secondo e il terzo hanno aggiunto poco in termini di sorpresa e sono risultati il naturale proseguimento dell’esordio: cambiavano gli antagonisti, ma lo schema rimaneva invariato. Non posso azzardare paragoni col libro: quest’estate ho provato ad affrontare il tomo di Tolkien ma dopo due frustanti giorni di tentativi ho rinunciato. A me ‘sta mitologia a base di nani, mostri e stregoni non prende per niente: complimenti a Peter Jackson che, tutto sommato, mi ha incollato allo schermo (stasera al video) per nove ore complessive: gli son valsi uno sbrego di Oscar. Se qualcuno prestasse al regista neozelandese il capolavoro letterario di Neal Stephenson, Cryptonomicon, potrebbe venirne fuori il film del secolo. Intanto a Cannes ha vinto Michael Moore con Fahrenheit 9/11, tra generali polemiche. Sembra che il film non sia granché (e neanche Bowling a Columbine lo era in assoluto) ma l’urgenza politica ha prevalso su quella estetica. Spiace che i tanti commentatori non si ricordino mai quanto fosse fresco, pieno d’idee, grottesco e ficcante Roger & Me. Non me lo avesse fregato Beppe Grillo, ve lo presterei. (Dvd; 31/5/04)

469 — Fame chimica pure a Genova, sorry, di Antonio Bocola e Paolo Vari, Italia/Svizzera 2003

469 — Fame chimica pure a Genova, sorry, di Antonio Bocola e Paolo Vari, Italia/Svizzera 2003

Esordio genovese per Fame chimica, con presentazione di Paolo Vari e del sottoscritto in sala. Quando stiamo per partire da Milano, la ferale notizia: a Genova manca la copia! Andiamo a prenderla al cinema Anteo, mentre sotto il sole c’è una fila di maniaci in coda per procursi la tessera della rassegna dei film di Cannes, usuale pacco che consente ai fanatici di dire che “io l’ho già visto”, di qualunque stronzata si tratti. Sto divagando. Arriviamo a Genova con inusitata celerità, troviamo Franco Bocca (uno dei produttori) e con lui incontriamo Andrea Rocco che gestisce la Genova Film Commission, un organo comunale che aiuta tutti coloro che vogliono girare un film in loco, fornendo vitto, alloggio, location, sponsor, maestranze locali e quant’altro. Ci offre il suo aiuto futuro, ma noi siamo sprovvisti di progetti realizzabili o finanziati. Rivediamo il film per l’ennesima volta e io mi commuovo come sempre: mi colpisce la tenerezza “by those lazy italians” come Manuel, che si atteggia per sopravvivere ma in fondo è un ingenuone. Sullo sfondo migliaia di bandiere della pace che fotografano esattamente la primavera del 2003… forse le ricorderemo ancora grazie a questo film. Come si fa a non voler bene a Fame chimica, dài!? Presenti in sala (solo) una sessantina di persone, tra cui Renato Venturelli (scriverà un buon pezzo per il Lavoro), il mitico Aldo Padovano che non vedevo dall’inverno ’98 (non è stato silente un attimo, ma è una spassosa istituzione genovese) e anche un amico architetto di cui non ricordo il nome (so che aveva pessimi gusti e riteneva un gran film quella bestiale cazzata di Fino alla fine del mondo). E poi c’era anche quel curioso signore che ho incrociato migliaia di volte al Lumière: un tizio gentile con la faccia da tartarughina che si segna diligentemente tutti i dati del film, prendendoli direttamente dalla pellicola per non incorrere in errori. È stato l’Internet genovese prima di Internet. Il famigerato dibattito si risolve nell’accorata adesione di una spettatrice che ringrazia affettuosamente con apprezzata cadenza dialettale. Bocca racconta la storia produttiva del film, Paolo ha il discorso preregistrato sulla genesi (la frase dello zarro che dice: “abbiamo vent’anni, le nostre cose le abbiamo già fatte…” etc.). Io annuisco e non ho nulla da dire: sono il contributo locale all’opera e sono contento. Lo dico, ma lo si capiva già. E tanto basta. (Cinema Ariston, Genova; 3/6/04)

470 — La maschera del demonio di Mario Bava, Italia 1960

470 — La maschera del demonio di Mario Bava, Italia 1960

Il primo film di Bava sembra — a prima vista, per un caprone come me — il classico horror con trama impostata su base letteraria ottocentesca, e invece è un sorprendente film di vampiri dove la morte (o la condizione di “non morto”) è affascinante, tanto che uno dei protagonisti si dona alla principessa Asa senza opporre resistenza e la cosa risulta pienamente credibile. Mio padre ha dormito come un “non morto” morto per davvero, Barbara s’è mediamente annoiata, respirando come Dart Fener. Io no, ma non ho gli strumenti critici per comprendere appieno la forza del film, così come ne parlano gli storici entusiasti. L’uso del bianco e nero e della musica sono comunque notevoli e il film ti cattura col suo fascino perverso. E poi l’ambientazione è curatissima: niente male, dài. In questi giorni, approfittando della tivù satellitare, ho rivisto quasi interamente L’era glaciale (sempre divertentissimo) e Casomai (sempre bruttino). Premetto: formato della pellicola mai veritiero, tale e quale alla tivù generalista. Ho poi dato un’occhiata a Hollywood Ending, salutato ancora una volta come il ritorno in forma di Woody Allen e invece ulteriore prova che l’abbiamo perso. L’idea, sulla carta, è formidabile (il regista “autore” costretto a fare un film per gli spietati Studios perde la vista durante le riprese), ma diventa presto un susseguirsi di battutacce e freddure che neanche all’asilo. A notte fonda ho assaggiato il peccaminoso Lucia y el sexo, film dalle premesse autoriali e dalle conclusioni terrene. La decantata Paz Vega è caruccia, ma mi ha colpito di più una comprimaria estremamente generosa di cui mai saprò il nome. Il film comunque m’è sembrato una stronzata, lunghissimo, estetizzante e porcello in modo ipocrita. Infine ho rivisto più volte Spinal Tap, che rimane un’autentica goduria, ma per saperlo non avevo bisogno di Sky. (Diretta su Sky; 4/6/04)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua – 47)