di Dziga Cacace

La rivoluzione francese?

Troppo presto per formulare un giudizio!

Chou En-lai

454 — When We Were Kings boxato da Leon Gast, USA 1997

454 — When We Were Kings boxato da Leon Gast, USA 1997

Ne avevo già scritto un’altra volta (qui), quando ero stato letteralmente folgorato dalla pellicola. Rivisto, avevo ragione. Mohammed Ali era il più grande, un poeta sul ring e fuori, politico e uomo di spettacolo, arrogante, fracassone, divertentissimo: lingua lunga e pugni veloci. Ma nel 1974, combattendo in Zaire per il titolo del massimi contro il più giovane e fresco George Foreman, deve adottare una tattica inedita: farsi gonfiare come una zampogna. E mentre incassa, Ali prende per il culo l’avversario: “Mi stai deludendo: non sai picchiare più forte?”. E Foreman insiste e pesta. E si sfianca. Ali vede la luce: George ha un primo momento di cedimento, forse più psicologico che fisico, e Ali gliene assesta tre consecutivi in faccia, di quelli pesanti come macigni. E poi ancora e ancora e Foreman vola giù, svuotato, incredulo, sconfitto, mentre la farfalla gli volteggia attorno e i congolesi esultano, perché Ali era il riscatto contro lo Zio Tom Foreman (poverino, costretto in questo ruolo). Oggi Ali soffre di Alzheimer, probabilmente in conseguenza degli ultimi combattimenti in cui ne ha prese più del dovuto. Sarebbe potuto essere il primo presidente nero ed è diventato testimonial virtuale della Nike. Peccato.

When We Were Kings rende omaggio a un uomo eccezionale, ma anche a un’epoca di speranze. Ali era la mente critica della minoranza afroamericana degli USA, rivendicava una cultura nera — qui esemplificata da della musica semplicemente celestiale — diversa da quella dominante bianca, da perseguire anche con l’isolamento, la separazione. Ci si è arrivati ma non per scelta e oggi vedi i ghetti sempre più isolati, la nazione nera confusa e sfruttata. E come specchio dei tempi abbiamo avuto un Tyson. Gran film e premio Oscar, ritmato dal rap di Ali, dal funky di James Brown, dal blues di BB King, dal soul degli Spinners e dalla stregoneria di Miriam Makeba: un’opera al cui confronto Ali di Michael Mann diventa il pallido suntino di una fantastica storia di uomini, di sport e del destino di una nazione. E passando dall’altezza siderale di questo film ai bassifondi escrementizi della tivù pubblica, da stasera — per far dimenticare quel pericoloso bolscevico di Enzo Biagi — è in onda Batti e ribatti di Pigi Battista, maggiordomo che fa finta di non essere a servizio dalla maggioranza. (Dvd; 15/3/04)

455 — Big Fish smenato da Tim Burton, USA 2003

455 — Big Fish smenato da Tim Burton, USA 2003

Per la critica e per certo pubblico di tendenza e un po’ snobbetto, è stato il film dell’anno. Io sono molto dubbioso, ma ho anche un brutto carattere, lo ammetto. A ogni modo Big Fish dura 125 minuti e per me c’è una buona mezz’ora di troppo (quale? Caricatemi il film su Avid e ve lo dimostro), con scarso ritmo narrativo e invenzioni poco felici. Ma se la prima parte è dolciastra, infantile e strascicata (mi sono assopito tre volte e bisogna essere in due perché si ceda così di schianto: uno spettatore predisposto e un film sonnifero, eh), nella seconda il film cresce abbastanza e culmina in un finale che ho trovato commovente e che riscatta molte delle esitazioni precedenti. Però… il fatto è che Burton a me irrita un po’, fin dai tempi di Beetlejuice. Boh: noto che Big Fish piace a tutti i padri ultraquarantenni con problemi relazionali coi figli (e annessi complessi di colpa). Intanto mia sorella è rimasta fregata da Coffee and Cigarettes, l’ultimo Jarmusch, ed è uscita prima della fine sacramentando. I film fatti tra amici che se la raccontano sono da evitare sempre, specie quando si cazzeggia con concetti altissimi tipo: la vita è dura, sarebbe meglio non lavorare, per fortuna che c’è l’amicizia tra noi ribelli etc. etc. Singolare che quasi tutti i critici (cioè spettatori non paganti) ci caschino ogni volta come dei fessi. E poi, rimanendo in tema: la quasi omonima Cigarettes and Coffee era una clamorosa canzone di quel curioso personaggio a nome Scialpi. Così, per dire… la devo recuperare perché la memoria e la nostalgia fanno brutti scherzi. In questi giorni ho letto dei vecchissimi “Panorama Mese”, il mensile patinato che accompagnava il settimanale durante gli anni Ottanta. Le pubblicità sono di un’ingenuità siderale e rivolti a lettori rampanti: computer ridicoli, calcolatori, superalcolici, spumanti, gioielli e profumi. Però gli articoli erano più rivolti all’estero di quanto lo siano adesso e c’era l’onnipresente commento della Pravda o dell’Izvestia, perché il mondo (e l’elettorato e i lettori) era diviso in due. Sembrano tre secoli fa, quando eravamo addormentati nella guerra fredda e cominciavamo a ubriacarci di ansie consumiste. (Cinema Ducale, Milano; 20/3/04)

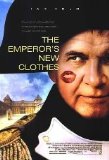

456 — I vestiti nuovi dell’imperatore indossati da Alan Taylor, Gran Bretagna 2001

456 — I vestiti nuovi dell’imperatore indossati da Alan Taylor, Gran Bretagna 2001

Scordatevi quello che vi hanno fatto studiare a scuola: Napoleone non è morto a Sant’Elena. Per un inghippo, là c’è rimasto uno scoreggione straordinariamente simile all’imperatore, perché quello vero è tornato in Francia, sotto falsa identità. Ma non lo riconosce nessuno e lui, di fronte all’indifferenza della gente e al timore di essere trattato come un pazzo, si arrende a una vita normale, senza gloria militare ma con l’amore di una donna per quello che è, non per il potere che rappresenta. Film all’antica, costruito bene, di soddisfazione. Bella l’idea (prevedibile in partenza, meno scontata nel finale) della narrazione ad anello: dove finisce e dove inizia il racconto di Napoleone? Però avrei preferito un’ambiguità finale: le didascalie finali lo negano, affermando che la storia vera è quella narrata. Peccato! Grandissimo Ian Holm (già strepitoso Sam Moussabini in Momenti di gloria), intrigante la ragazza che s’innamora di lui. È stato l’ultimo affitto dalla videoteca di Massimiliano in via Solari, uccisa da Blockbuster. Non rimarrà invendicata. Ah, ieri sono andato con Riccardo a vedere i Living Colour a Trezzo d’Adda. Monumentali. Quando escono dal camerino direttamente sul palco, arriva una nube di fumo sospetta e posso dire di essermi fatto una canna senza essermela fumata, giuro. Aprono con Back in Black, snocciolano il loro repertorio tra funky, metal e hard rock e ci regalano le cover di Seven Nation Army e Crosstown Traffic oltre a un inedito poderoso in cui il bassista ci fa sapere cosa pensa di Bush. Ancora grandissimi e purtroppo dimenticati. (Vhs originale; 27/3/04)

457 — Six Feet Under, Season 1 & 2 tumulato da Aa.Vv., USA 2001/2002

457 — Six Feet Under, Season 1 & 2 tumulato da Aa.Vv., USA 2001/2002

Con un inaspettato lampo d’originalità Italia1 propone Six Feet Under, prodotto raffinato, generalmente molto buono anche se talvolta non all’altezza delle premesse, comunque troppo pregiato per una rete che ha rincoglionito i suoi spettatori con Chuck Norris (adesso felicemente accasato su Retequattro) e ora tenta botte di vita con serie artificialmente eversive (Nip & Tuck, in realtà moralista) oppure espressamente rassicuranti (il fascistissimo C.S.I.). Six Feet Under qui da noi non è andato granché bene, anche grazie a una messa in onda dissennata: le puntate di due anni irradiate in tre mesi, con programmazione continuamente cambiata: mannaggia a chi v’è ‘mmuorto! L’idea alla base della serie è semplice ma estremamente ficcante: le vicende della famiglia Fisher cui è mancato improvvisamente il capofamiglia Nathaniel, dirigente di una stimata impresa di pompe funebri, che ha preso un autobus. O viceversa, e in pieno. I tre figli Nate, Dave e Claire e la vedova Ruth devono svegliarsi: difendere la Fisher and Sons dal mafioso Gilardi ed elaborare un lutto inaspettato. E ci sono anche altri problemucci: l’irrequieto Nate vede spesso il padre defunto e ha una tormentata storia d’amore con Brenda, inseguita dai fantasmi mai rimossi dell’incestuoso fratello Billy; il preciso Dave combatte il rimorso per la sua omosessualità e tenta di far venire a patti cattolicesimo e amore per il poliziotto Keith; la piccola Claire, intanto, sta crescendo e scopre un mondo adulto che non le piace per niente. È l’irreprensibile vedova Ruth, però, a conoscere l’evoluzione più straordinaria, svelando un’insospettata tardiva sensualità. Sceneggiato da Alan Ball, Oscar per American Beauty, ogni episodio racconta una morte e una cerimonia funebre diversa e l’elaborazione del lutto diventa metafora di un’America dove il culto dei defunti è uno dei pochi elementi di coesione sociale di una società multiculturale. Si mescolano cinismo ma anche pietà e comprensione, davanti all’ultimo mistero di voi mortali, in un mix azzeccato, grottesco e spesso toccante. Dopo l’ultimo episodio della seconda serie, si rimane in sospeso: che fine farà Nate? Prenderà anche lui l’autobus? (Diretta e vhs da Italia Uno; 30/3/04 e 2, 16, 25, 30/4/04 e 11, 13/5/04 e 6, 11, 13, 14, 21, 28/6/04 e 2, 5, 6, 7/7/04)

458 — Raising Hell orchestrato da Declan Lowney, Gran Bretagna 1993

458 — Raising Hell orchestrato da Declan Lowney, Gran Bretagna 1993

Sabato Santo sul Lago Maggiore, con Barbara, suo fratello Paolo e Francesca. Divisi tra pigre camminate, ottusi combattimenti col magnifico (e mio primo) videogioco Call of Duty e abboffate di cibo, decido di dedicarmi a un Dvd che mi attende da tempo, anche perché ho deciso di scriverci su un pezzo per Rolling Stone. Raising Hell è uno speciale televisivo (Headbanger’s Ball di MTV, in pay per view) con show combinato tra gli Iron Maiden e l’illusionista Simon Drake. Su un palco degno di Dungeon and Dragons e ispirato all’artwork di Derek Riggs, tra nani e ballerine seminude, i cinque eroi ipertricotici si agitano forsennati nonostante gli anni sul gobbone. Jeans elasticizzato, polsini tennistici a sottolineare la tensione agonistica, rigorosa canotta d’ordinanza (mi son sempre chiesto: ma perché gli Iron Maiden si mettono solo magliette degli Iron Maiden?), anfibi appoggiati ai monitor del palco, chitarre levate e braccio alzato, seguendo improbabili acuti e la doppia azione chitarristica in armonia, mentre il basso indefesso di Steve Harris trascina tutti col suo classico terzinato. Lo show, del 1993, parte con sagace lancio di bomba fumogena da parte di Drake e propone quindici anni di successi (rigorosamente simili, ma è la loro forza) intervallati a numeri grandguignoleschi del performer che, nell’ordine: incenerisce uno spettatore, strappa il cuore a un’ancella, ne sega un’altra in due e taglia le mani al chitarrista Dave Murray, fino al gran finale in cui mette Bruce Dickinson nella puntuta vergine di ferro e lo perfora come un centrino da tavola. Tra un pezzo e l’altro, ogni tanto arriva Eddie, il mostro alto tre metri che campeggia da sempre sulle copertine degli Irons e che, dopo l’esecuzione di Dickinson, lo vendica impalando (il vero contrappasso!) Simon Drake. Danse macabre, strizzate d’occhio al gore cinematografico, musica martellante e atteggiamento consapevolmente autoironico nell’eccesso circense: il pubblico presente nella bolgia — prevalentemente nerd, nerovestito e con classico chiodo — gode quanto lo spettatore casalingo, comodamente poltronato. Cafonata esagerata, divertentissima. (Dvd; 10/4/04)

459 — Amici miei traditi da Mario Monicelli, Italia 1975

459 — Amici miei traditi da Mario Monicelli, Italia 1975

Primo maggio malato. Son reduce da tre giorni d’influenza e mentre Barbara è via, mi vedo subito un film che lei ha ripetutamente rifiutato, questo Amici miei, la cui mia ultima visione risale ad almeno sedici anni fa, quando coi miei compagni di liceo ci sentivamo zingari e passavamo le giornate in spiaggia al posto di studiare per la maturità. Ritrovo il film come l’avevo lasciato: malinconico, misogino, con momenti coinvolgenti e liberatori e altri tirati per le lunghe. L’inizio, con l’amore dell’architetto Melandri (Moschin) per la moglie schizzata del Sassaroli (Celi), è pesantino e così tutta la divagazione dell’amore del conte Mascetti (Tognazzi) per la stronzissima Titti (la Dionisio: faccino intrigante, chiappe esibite con consueta generosità maschilista coeva). Peccato, perché quando la zingarata è assecondata il film va a mille e commuove: gli attori sono tutti straordinari, specialmente nei momenti d’intimismo. Doveva essere un film di Germi ma, causa decesso, se ne occupò Monicelli (aiuto regia Carlo Vanzina) e — se posso permettermi una critica a un Genio che in finale di carriera s’è fatto cinico — è una regia sciattona, che sbrodola, si dilunga, non sempre a fuoco. E poi la pellicola è filmata con canina pigrizia, condita da una marea di zoom che fanno avanti e ritorno sui particolari. Sberleffi, rifiuto di crescere, fuga dalle responsabilità: con eleganza (il Necchi, Duilio Del Prete) o disperazione (il Mascetti). L’eterno fanciullo Perozzi (Noiret) tutto osserva e racconta e in questo sguardo dolce-amaro risiede la qualità migliore di un film che gode di una stima esagerata. Mah! Sarà che sono nervoso… Fame chimica ha esordito ieri nelle sale di Milano e Roma. Nella capitale non so, ma qui, in casa, è andato benissimo, col tutto esaurito. Ci siamo sbattuti a fare un sacco di pubblicità e hanno anche aiutato alcune entusiastiche recensioni uscite in settimana: paginate, urla di godimento, orgasmi multipli in sala, tutti ad appropriarsi della scoperta del film. Verrà anche il “l’ho inventato io!” baudesco, ma meglio così che critiche avare e striminzite. Ma il merito è nostro, non dei critici e io non dimentico nulla. Perché alla Mostra del cinema nessuno s’era occupato del film? Tolto l’affettivo riscontro del Manifesto solo Anton Giulio Mancino ha scritto due belinate su Cineforum, impegnandosi a ribadire il suo astio per i film piccini picciò piuttosto che sviscerare veramente i difetti del film (ce ne sono) o esaltarne le qualità (ce ne sono, più dei difetti, e ne sono sicuro). Maramalda la stroncatura sul dizionario del Mereghetti uscito prima di Natale, non si sa in base a quale visione, giacché a Venezia non si erano avvistati critici in sala. Mah! Ogni critico avrà i suoi buoni motivi per giustificarsi: li tenga bene a mente, perché quando sarò il Padrone del mondo ci incontreremo tutti in un campo di lavoro da me organizzato per la rieducazione degli intellettuali di questo paesino. Promesso. (Dvd; 1/5/04)

460 — The Wicker Man dell’ipnotista Robin Hardy, Gran Bretagna 1973

460 — The Wicker Man dell’ipnotista Robin Hardy, Gran Bretagna 1973

Straculto britannico poco conosciuto qui da noi, se non tra appassionati di cinema weirdo. Ingolositi, Barbara e io ci lanciamo in una visione in stretta lingua originale, senza sottotitoli di sorta, fidandoci delle immagini. Attenzione allo spoiler: lo stolido e religiosissimo poliziotto Howie va alla ricerca di Rowan, una adolescente scomparsa su un’isola remota al largo della Scozia. Lì, sotto la guida dell’eccentrico Lord Summerisle (un torreggiante Christopher Lee) vive una bizzarra comunità pastorale dedita a un culto pagano. L’isola, nonostante la posizione geografica, ha clima mite e dà ai suoi abitanti mele e frutti diversi. Gli abitanti, fin dalla tenera età, si dedicano all’allegra fornicazione per propiziare la fertilità della terra. Ma l’anno precedente qualcosa è andato storto e Howie sospetta che Rowan sia la vergine destinata al sacrificio. Sotto mentite spoglie Howie si infila nella processione cui partecipano tutti gli abitanti dell’isola. Trova Rowan, la salva e poi capisce: era tutta una trappola per sacrificare lui, vergine, rappresentante del potere centrale e straniero. Gli fanno un bel falò e amen. Film folle e disturbante, dalla trama niente male, molto influenzato da tematiche hippie e libertarie: ne viene fuori un mischione anticlericale, sovversivo, ipnotico e crudele, per niente nascosto dalla veste horror e dall’ammiccamento facile al pubblico. Soffre forse un po’ nel finale, ma è un gran film. È di questi giorni la notizia che se ne stia preparando un remake, a cura dello stesso regista. Tra i comprimari noto John Sharp, il cattivone pasticcione di …Altrimenti ci arrabbiamo. Faccio una verifica e scopro da una ricognizione in Rete che ha partecipato anche a Top Secret!, Mani di velluto, Incompreso e Fratello sole sorella luna. ‘Anvedi le strade della vita. Parte non disprezzabile anche per Lindsay Kemp mentre la giunonica Brit Ekland esibisce le carni in risibili danze erotiche. Dvd prestato da Massimo, mio direttore nella rivista Boiler. Intanto sul mio settimanale preferito (“Film TV”, ognuno ha le sue perversioni) esce la recensione di Fame chimica. Mauro Gervasini parla abbastanza bene del film ma lamenta le troppe mani in sceneggiatura (“caotica”). Forse. Giudizio finale “medio”: ma avendo l’altrimenti bravo Gervasini trovato in passato straordinario quella infamità di The Soul of A Man, non so come prenderla. (Dvd; 4/5/04)

461 — U2 Rattle And Hum estetizzato da Phil Janou, USA 1988

461 — U2 Rattle And Hum estetizzato da Phil Janou, USA 1988

Esattamente vent’anni fa, una compagna di liceo mi fa ascoltare col walkman il suo gruppo preferito: finalmente attribuisco una musica (la canzone era The Electric Co.) a quelle facce che avevo notato nel video di Band Aid. Per la prima volta vengo in contatto con gli U2, ma non capisco, perso negli orizzonti perduti di Battiato. Due anni dopo sono Pitta e Paolo che hanno appena comprato The Joshua Tree a provare a convertirmi. Stavolta sono troppo drogato da Springsteen per potermi innamorare di botto, ma scatta l’amore a distanza, già alimentato dal video di Pride. Compro i dischi, imparo le canzoni (suonate tantissime volte — e male — con i miei gruppi tremendi), aderisco al culto. Nel 1988 sono a Londra e acquisto Rattle and Hum il giorno della pubblicazione. Quando torno a Genova trascino Ferro e mia sorella a vedere il film che accompagna il vinile ed è una goduria collettiva, cantando tutti in sala. Sciolta la E Street Band del Boss, ci sentiamo tutti orfani, e gli U2 sono la band che ancora porta chitarre, batteria e idee negli stadi, anche se a posteriori potrei dire che è la rivoluzione di velluto per noi borghesi socialdemocratici. Ma lasciate cantare la pancia e non intellettualizziamo ciò che parte dal bacino, dài, perché quando uno canta a squarciagola “In The Naaaaaame Of Loooove!”, sai che non sta mentendo, che crede in quello che dice, cheesy o meno. A me piacciono gli U2 di fine anni Ottanta, sì, quelli da adesione collettiva, disprezzati invece dai fan della prima ora, post punk e new wave, e se voi siete tra quelli vi compatisco sinceramente. Rattle and Hum è un album sfigato per molti motivi. È compresso tra due pietre miliari. È un album spurio (metà live, metà studio). È “tanto” (doppio) ed è parte di un progetto multimediale che attira accuse di megalomania. Sicuramente non ha la carica innovativa di The Joshua Tree o del posteriore Achtung Baby, ma fa i conti col passato, con i padri putativi, e lo fa benissimo. Bono racconta che in una serata alcolica con Keith Richards (durante le session per Sun City) s’è reso conto che le sue radici musicali risalivano a malapena a dieci anni prima. E allora scatta lo studio e il nuovo disco diventa il “riportando tutto a casa” del quartetto irlandese: c’è il blues, il gospel, il rock, Van Morrison, Hendrix, Dylan, i Rolling Stones e i Beatles. La musica europea degli U2 assorbe il feeling nero e il messianesimo naturale di Bono si coniuga alla perfezione con l’epica “americana” dei grandi spazi, dei grandi ideali, dei grandi sogni. Gli U2 diventano delle rockstar miliardarie e molti non glielo perdoneranno. A rivedere oggi questo film mi commuovo come un vecchio rincoglionito perché quello era il rock “ideale” e perché io sono un vecchio rincoglionito. Risentire Bono che in concerto si lancia in appelli accorati contro il terrorismo nordirlandese o a favore di Desmond Tutu può sembrare ingenuo, ma son sicuro che senza i tour di Amnesty o il concerto a Wembley per Mandela, l’Apartheid avrebbe rotto le palle ancora per un po’. Non tanto, ma un po’ sì. Il film Rattle and Hum gode di una confezione splendida ma non ha grande nerbo narrativo, se non la documentazione di una band sull’orlo dell’esplosione. La scaletta dei concerti è un greatest hits, arricchito di nuove composizioni e di sentiti omaggi ai padri sopra citati. Lo stage show è semplice ed efficace, con Bono (con pantaloni da pirata stretti in vita da una fusciacca) che orchestra la cerimonia come un predicatore. The Edge copre la pelata con un cappellaccio da cowboy e suona il blues. A modo suo, ovviamente, con i delay della chitarra a colorare una musica semplice ma intensa, potenziata dall’irruenza ignorante di Clayton e Mullen Jr. Ne viene fuori un film piacevole, molto estetizzante ma figurativamente non datato perché già (o ancora) “classico”, che fotografa perfettamente un’era. Per me, nostalgico, bellissimo. (Dvd; 5/5/04)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua – 46)