di Marilù Oliva

«Ogni anno in Italia oltre 100 donne vengono uccise. Il delitto è perpetrato nella maggioranza dei casi dalla mano di un uomo che ha o ha avuto una relazione di affetto o conoscenza con la donna»

Il femminicidio non è una semplice azione, un gesto, una parola da censurarsi o avvalorare anche a livello giuridico: è in primis una cultura, una forma di pensiero e interpretazione della realtà che si estende a diversi livelli. È tutto legato: i codici pubblicitari, la mentalità diffusa, gli atteggiamenti degli adulti, i sogni di alcuni ragazzini, perfino i giochi dei bambini. I libri, i messaggi, la televisione sopra ogni cosa. Questa la tesi della riflessione che vi state accingendo a leggere.

Il femminicidio non è una semplice azione, un gesto, una parola da censurarsi o avvalorare anche a livello giuridico: è in primis una cultura, una forma di pensiero e interpretazione della realtà che si estende a diversi livelli. È tutto legato: i codici pubblicitari, la mentalità diffusa, gli atteggiamenti degli adulti, i sogni di alcuni ragazzini, perfino i giochi dei bambini. I libri, i messaggi, la televisione sopra ogni cosa. Questa la tesi della riflessione che vi state accingendo a leggere.

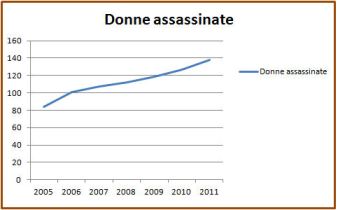

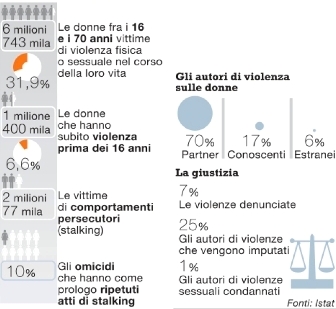

Ma partiamo dal primo anello della catena: quello del delitto. Nel corso dell’anno 2011, una ricerca della Casa delle Donne ha registrato 120 casi di femminicidio (o femicidio) e la cifra è sottostimata, perché i dati raccolti si basano esclusivamente sui mezzi di informazione. Si tratta di uccisioni di donne perpetrate da mariti o compagni, mariti (ed ex), fidanzati (ed ex), conviventi (ed ex), padri, fratelli, figli, nipoti, conoscenti quali vicini, amici, generi, nonni, cognati oppure estranei o clienti, nel caso di delitto di prostitute.

Cosa rimane di queste esecuzioni? È interessante osservare come se ne parli. Si predilige la modalità sensazionalistica, ponendo l’accento sul carnefice anche a livello iconografico, tant’è che le vittime spesso non compaiono nemmeno in foto o comunque non ricevono — a livello d’immagine — tanta visibilità quanto l’esecutore e la quantità di spazio loro accordata è direttamente proporzionale all’avvenenza. Curioso anche registrare in quali sedi siano trattate, quali reazioni provochino. Ricordo il caso recente di Maria Anastasi, incinta al nono mese, consapevole della relazione extra-coniugale del consorte: forse i processi dimostreranno se suo marito le ha spaccato la testa e le ha dato fuoco, come sostiene l’accusa. Comunque sia, in quei giorni si leggevano alcuni commenti agghiaccianti nei blog — anche da parte di donne — sul genere: «Così impara a vivere accanto l’amante del marito» o anche «Come ha potuto Maria accettare una situazione del genere?» (blog di Donna Moderna), e si puntano i riflettori sulle presunte mancanze della martire, piuttosto che sulle concrete responsabilità dei criminali.

In questo senso gli eventi sono legati. Oltre le condanne quasi universali, scarseggia la solidarietà da parte di alcuni riceventi, gli attanti si sentono giustificati dalla condiscendenza bonaria che permea — agli occhi di madri, sorelle, spettatrici — i loro gesti. «È un bravo ragazzo», arriva a volte il commento materno a chiosare il gesto efferato del figlio, triste eco di altri cori che esaltano la docilità femminile, la malleabilità, un presunto pudore intriso di proibizionismo e perbenismo anche cattolico, un ruolo che risente di modelli patriarcali e punizioni esemplari («Se è stata violentata, se l’è cercata»).

In questo senso gli eventi sono legati. Oltre le condanne quasi universali, scarseggia la solidarietà da parte di alcuni riceventi, gli attanti si sentono giustificati dalla condiscendenza bonaria che permea — agli occhi di madri, sorelle, spettatrici — i loro gesti. «È un bravo ragazzo», arriva a volte il commento materno a chiosare il gesto efferato del figlio, triste eco di altri cori che esaltano la docilità femminile, la malleabilità, un presunto pudore intriso di proibizionismo e perbenismo anche cattolico, un ruolo che risente di modelli patriarcali e punizioni esemplari («Se è stata violentata, se l’è cercata»).

Non è un articolo dettato da femminismo, questo: il femminismo ha visto i natali a fine ‘700, ha resistito per due secoli e ha oggi concluso la sua parabola, si è trattato di una forza epocale importante e necessaria, ma oggi non c’è più. Oggi ci sono gruppi di persone (per lo più donne, ma non solo) che si interessano all’osservazione della disparità di genere. In contrasto con questi, altri gruppi di persone (tra cui donne), negano l’evidenza e becerano di luoghi comuni come: «Ma non vede che avete conquistato la parità? Un tempo le donne non potevano fare i medici, adesso sì: non avete già ottenuto abbastanza uguaglianza?». La questione rasenta le sfere del tabù: a parlarne, si ha il timore di passare per rompiscatole o si viene accusate di autocommiserazione, tanto più se a sollevare il problema sono le donne, perché, per dirla alla maniera della scrittrice Lara Manni, «la possibilità di essere fraintese è altissima».

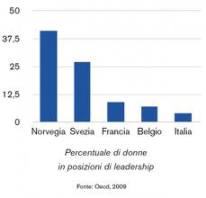

Eppure un dislivello esiste, in tutti i settori. Nei ruoli politici, dirigenziali, artistici, intellettuali. Basterebbe esaminare i dati generali sullo stato di occupazione. Come ha chiarito l’articolo di Paolo Bernocco apparso su La Stampa del 7 marzo 2012, «Vale la pena ancora una volta sottolineare come uomini e donne non abbiano ancora le stesse possibilità di accesso al mondo del lavoro e che per garantire una crescita complessiva dell’occupazione è necessario creare le condizioni affinché siano soprattutto le donne a partecipare più attivamente al mercato del lavoro. Un modo semplice di mettere in evidenza quanto problematico sia l’accesso al lavoro per le donne è quello di calcolare la differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile. Per l’Italia questa differenza è di 23,6 punti percentuali, data da un tasso di occupazione maschile del 73 % e da un tasso di occupazione femminile del 49,4%».

Che dire della differenza tra ruolo rivestito e stipendio? I dati della Presidenza del Consiglio affermano che una dirigente guadagna il 26,3 % in meno di un collega maschio. Lo chiamano “differenziale retributivo di genere“, ed è pari al 23,3 per cento: una donna percepisce, a parità di posizione professionale, tre quarti di uno stipendio di un uomo. E questo nel pubblico. Nel privato la situazione peggiora. Nel testo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio si legge che «nel 63,1 per cento delle aziende quotate, escluse banche e assicurazioni, non c’è una donna nel consiglio di amministrazione». Su 2.217 consiglieri solo 110 sono donne, il 5%. Va ancora peggio nelle banche dove su un campione di 133 istituti di credito, il 72,2 per cento dei consigli di amministrazione non conta neppure una donna.

Negli ultimi decenni dalle statistiche emerge che in Europa, e soprattutto in Italia, aumentano i femminicidi. E la prevenzione? Le Nazioni Unite hanno più volte, in diversi consessi internazionali, tirato le orecchie allo Stato italiano per il suo scarso e inefficace impegno nel contrastare questo tipo di violenza. Nell’estate del 2011, il Comitato CEDAW (Comitato per l’implementazione della Convenzione per l’eliminazione di ogni discriminazione sulle donne) e la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne hanno rivolto allo Stato italiano una serie di raccomandazioni esprimendo una forte preoccupazione per:

Negli ultimi decenni dalle statistiche emerge che in Europa, e soprattutto in Italia, aumentano i femminicidi. E la prevenzione? Le Nazioni Unite hanno più volte, in diversi consessi internazionali, tirato le orecchie allo Stato italiano per il suo scarso e inefficace impegno nel contrastare questo tipo di violenza. Nell’estate del 2011, il Comitato CEDAW (Comitato per l’implementazione della Convenzione per l’eliminazione di ogni discriminazione sulle donne) e la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne hanno rivolto allo Stato italiano una serie di raccomandazioni esprimendo una forte preoccupazione per:

– l’elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine, italiane, migranti, Rom e Sinte

– l’allarmante numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner

– il persistere di tendenze socio-culturali che minimizzano o giustificano la violenza domestica

– l’assenza di rilevamento dei dati sul fenomeno

– la mancanza di coinvolgimento attivo e sistematico delle realtà della società civile competenti sul fenomeno per contrastare la violenza

– le attitudini a rappresentare donne e uomini in maniera stereotipata e sessista nei media e nell’industria pubblicitaria.

Mentre si sta ancora qui a decidere su questioni che non avrebbero nemmeno bisogno di delibere, quali se utilizzare o no il termine femminicidio (con altrettante diatribe riguardo all’introduzione del relativo reato: certo che si deve introdurre), oggi l’Italia è ancora del tutto inottemperante rispetto agli standard e agli impegni internazionali.

Il mondo culturale, nel frattempo, sembra un po’ spaesato. Le iniziative di sensibilizzazione si moltiplicano, si punta l’attenzione. Ma non abbastanza. Eccezion fatta per le voci che si dedicano a smuovere pregiudizi e a diffondere dati precisi, anche attraverso diverse forme d’arte e di conoscenza, “disinteresse” resta la parola chiave. Disinteresse e superficialità. La stessa superficialità che porta mass media e cialtroni a parlare di “delitto passionale” o di “raptus di gelosia”, occultando le cause più profonde che stanno alla base dei femminicidi. La stessa superficialità — per fare un esempio — che ha portato quest’estate, dopo un’ottantina di femminicidi, uno scrittore milanese a scrivere un articolo delirante sulle pagine di un settimanale nazionale, Cronaca Vera, in cui si sosteneva che le donne vengono uccise per colpa del caldo: avevano commesso l’errore di spogliarsi troppo.

La stessa superficialità, anche, che induce a produzioni dannosissime. Ne citerò una tra mille, di scarsa qualità, quasi sconosciuta peraltro. Un fumetto in cui protagonista è il classico uomo da Denim After Shave — “l’uomo che non deve chiedere mai” —: costui esaspera l’oggettivazione della sua compagna, inquadrandola esclusivamente come corpo da usare e sfondare, e riducendola a pura seccatura quando lei apre bocca (se la apre per comunicare). Le strisce sono corredate da dialoghi tipo:

«Se cerchi felicità non cercarla in una donna. Cercala sotto. O al limite dietro».

O anche, ancora peggio:

«LUI: sai cos’è un anacoluto?

LEI: no, però so cos’è un pompino.

LUI: ti stimo».

Oltre a questo eloquente scambio di battute, penso che si possa terminare l’articolo con un proponimento. Occorrerebbe chiedersi cosa potremmo fare per cambiare la forma mentis corrente, senza dubbio. Partire a monte: dalla formazione, dall’abbattimento degli stereotipi, dalla diffusione e condivisione di notizie ed esperienze. Ma forse sarebbe il caso di riflettere anche su cosa potremmo evitare. Su quanto sia labile il confine tra volgarità e aggressione e su quanto la svalutazione diffusa della donna, del suo lavoro, del suo ruolo, della sua fisicità, persuada — anche a livello inconscio — a considerare meno grave qualsiasi infrazione contro la sua persona.