di Mauro Baldrati

Le tribù

La mia tribù era la più popolata, la più cangiante di tutto l’accampamento. Era costituita da un nocciolo duro, un piccolo gruppo intorno al quale si alternavano viandanti, visitatori, nomadi occasionali. Molto dipendeva dalle ferie a disposizione, o dai problemi di studio per chi doveva sostenere esami, mentre gli stanziali restavano i mesi di giugno, luglio e agosto, non avendo impegni di lavoro né in università.

La mia tribù era la più popolata, la più cangiante di tutto l’accampamento. Era costituita da un nocciolo duro, un piccolo gruppo intorno al quale si alternavano viandanti, visitatori, nomadi occasionali. Molto dipendeva dalle ferie a disposizione, o dai problemi di studio per chi doveva sostenere esami, mentre gli stanziali restavano i mesi di giugno, luglio e agosto, non avendo impegni di lavoro né in università.

Ogni tribù aveva un capo, un “sakem”, che fungeva da aggregatore, da fulcro energetico che teneva uniti i flussi. Senza il sakem saremmo stati dei bagnanti in cerca di una spiaggia libera, col sakem eravamo un gruppo.

Noi ne avevamo due. Poiché erano uomini d’affari spesso si assentavano, anche se mai contemporaneamente, per cui uno era sempre presente. Talvolta entravano in competizione, ma si rispettavano, forse perché erano tipi così diversi – per età, per stile – che i rispettivi interessi non entravano mai in conflitto. Gli unici attriti riguardavano i business di fumo, quando uno dei due aveva messo a segno un bel colpo acquistando una partita di nero purissimo (che era il più ambito in assoluto) senza condividerlo con l’altro. Per cui sembrava che il primo avesse l’intenzione di coltivare una sorta di piccola corte personale, escludendo il secondo. Ma tutto si risolveva alla svelta. Perlopiù quando terminava il fumo (molto alla svelta).

Il primo, nel senso che era il più anziano, aveva come soprannome Superjoint. Era sui trentacinque, quindi avrebbe potuto essere un “tarzan”, ma per eleganza, per i modi autorevoli, per la retorica raffinata del suo parlato, non era equiparabile agli ultrafricchettoni che animavano le altre tribù. Era stato il presidente dell’osteria Lady Jane, dove aveva lavorato a tempo pieno al bar per tre inverni, fino alla fine. Dopo molti anni trascorsi a viaggiare per lavoro, soprattutto in Marocco, dove aveva contatti coi coltivatori di canapa indiana, si era stabilito in una casa colonica sulle colline intorno a Faenza. Là viveva come una specie di santone, coltivando un orto, leggendo testi indiani, e preparando con le sue mani il fumo. Dove fossero le sue piantagioni di canapa nessuno lo sapeva. Però raccoglieva almeno 100 piante di varie specie (tailandese, giamaicana, indiana), che producevano circa dieci chili di ottima ganja e un paio di chili di prodotto lavorato, cioè il Marocchino 0-0, di qualità superiore. Dopo la raccolta, e l’essiccazione delle piante, che avveniva in un capannone agricolo semidiroccato, appese a testa in giù per una settimana, pochissimi eletti erano ammessi al lavoro di trasformazione delle cime. Io avevo partecipato per una giornata, accompagnando Samuel, che era da sempre un grande amico e discepolo di Superjoint. Si respirava davvero un’atmosfera delle grandi occasioni. Il fumo si ricavava sfregando le cime tra le mani, con un andamento circolare. Lentamente usciva la resina, che si solidificava fino a raccogliersi in boli marroni, teneri, profumati. In un certo senso era come impastare la sfoglia romagnola, anche se il procedimento durava molto più lungo. Il tetracannabinolo si sentiva nell’aria, sprigionato dalle piante accatastate, veniva assorbito dalla pelle e attraverso le canne, oppure bevuto negli space tea che Superjoint preparava in continuazione.

Anche per questa attività, che gli fruttava diversi milioni, io non ero d’accordo con chi lo definiva un mantenuto della sua fidanzata, Marina, che lavorava al Comune di Faenza. Si trattava di una coppia davvero singolare. Lui era alto, bello, affabile, coi capelli lunghi, un grosso orecchino con una perla nera all’orecchio sinistro, un viso predisposto al sorriso; lei era piccola, robusta, seria, taciturna, rigorosamente struccata, coi capelli che stavano imbiancando prematuramente, sempre vestita con un maglione di foggia maschile e un paio di jeans. E non fumava, oppure si limitava a qualche tiro distratto dalle canne. Lei veniva alla Bassona per i fine settimana, stava un po’ appartata, prendeva il sole, chiacchierava con qualche amica. Superjoint stava con lei, ordinato e tranquillo. Poi, quando lei partiva, la domenica sera o il lunedì mattina presto, riprendeva il suo tran-tran, che comprendeva, tra l’altro, rapporti intimi con varie ragazze che nel gergo delle rockstar si chiamavano groupies, particolarmente sensibili al fascino dello storico santone di Faenza.

Il secondo sakem, Boldini detto l’Imperatore, era un tipo completamente diverso da Superjoint. Più giovane di quasi dieci anni, coi capelli biondi tagliati a spazzola e gli occhi azzurri, incuteva una grande soggezione per le sue battute taglienti e per una certa predisposizione a umiliare l’interlocutore, del quale sapeva cogliere in un attimo i lati deboli. E poi non aveva paura, di nulla e di nessuno. Questo si percepiva, e aumentava il senso di soggezione nei suoi confronti. Viveva a Faenza, non amava la vita in campagna. Era in simbiosi totale con la sua fidanzata, la Betta, una ragazza di straordinaria bellezza: alta, slanciata, con gli occhi verdi ed era impossibile sedere in loro compagnia senza subire il suo fascino magnetico. Costituivano una coppia leggendaria, a Faenza. Boldini era considerato un maledetto, un pazzo che rifiutava il lavoro e qualsiasi impegno sociale. Per ottenere una casa dal Comune una mattina si presentò all’ufficio, iniziò a urlare, poi a prendere a calci le porte. Chiamarono i vigili urbani, ma Boldini era dotato di un perfetto autocontrollo, cessò immediatamente i gesti aggressivi e si mise a inveire contro la politica abitativa del Comune, che non tutelava i giovani e i disoccupati, gettando tutti nel panico. Una settimana dopo gli fu assegnato un monolocale, dove andò a vivere col pastore alsaziano Diamante, quattro cuccioli e la Betta, la ragazza più desiderata della città, altera, selvaggia, inarrivabile, che si fidanzò con quel pazzoide eccentrico lasciando tutti a bocca aperta.

Boldini andava in giro zoppicando leggermente, sempre con un bastone dal quale era inseparabile. Era un oggetto speciale: un artigiano in India l’aveva scavato dentro, con una lunga punta di trapano che veniva azionata manualmente, per una settimana. L’interno cavo conteneva 900 grammi di afgano, lavorato fino a ottenere un grosso spaghetto che veniva avvolto in pellicola da cucina e cosparso di olio di vaselina per inserirlo nella cavità. Un tappo perfettamente mimetizzato sigillava lo scomparto, che era a prova di qualsiasi cane antidroga. Boldini faceva due viaggi all’anno in India, da dove tornava con circa due chili di nero: 900 grammi nel bastone, mezzo chilo inghiottito in palline chiuse in preservativi e il resto introdotto nell’ano sotto forma di una gigantesca supposta. A una battuta di un profano che passò dalla nostra postazione, l’Imperatore senza scomporsi disse, serio: “Ti fa impressione? È come prenderlo nel culo, che problema c’è?”. E mentre l’ignaro ragazzo iniziava a ridacchiare, Boldini, col suo tono sferzante, iniziò a crocifiggerlo con domande tipo: “Vuoi dire che non l’hai mai preso nel culo?” e: “Quindi hai qualcosa contro chi lo prende nel culo?”, fino a: “Allora ce l’hai con me, che lo prendo nel culo? È questo che intendi?”. Il povero sventurato, pallido e mortificato, fu costretto ad alzarsi e andarsene.

L’Imperatore aveva una sorta di paggio, un ragazzo con gli occhiali, un po’ grassottello, che lo seguiva ovunque e lo imitava in ogni dettaglio: aveva trovato un bastone quasi identico al suo, camminava zoppicando come lui, indossava gli stessi vestiti, cercava come poteva di parlare con lo stesso tono enfatico e sarcastico, anche se con risultati molto modesti. Era palesemente innamorato della Betta, la adorava, e si sostituiva con la fantasia al suo uomo.

Samuel, che aveva la tenda di fianco alla nostra, mia e della Eli, era un caro amico e uno dei personaggi più straordinari che abbia mai conosciuto. Quando in cerchio erano seduti contemporaneamente Superjoint, l’Imperatore e Samuel davvero si respirava un’aria speciale. Eravamo coi grandi, con gli eroi. Alto un metro e 98, magrissimo (pesava circa 65 chili) lavorava come centralinista non vedente alla provincia di Ravenna. Non era totalmente cieco, intuiva luci, ombre, e poteva leggere alcune parole mettendo a contatto il foglio con le enormi lenti che rendevano i suoi occhi due puntini neri. Eppure era dotato di un incredibile senso di orientamento. Più volte, in auto di notte su strade sconosciute, si sporgeva in avanti e d’un tratto esclamava: “Gira di là”. Era sempre la direzione giusta. Che buffo: io, con una vista perfetta, mi perdevo nella pianura e a guidarmi era un amico quasi completamente cieco.

Quell’inverno Samuel era partito per l’India, per una vacanza di due mesi, chiedendo l’aspettativa alla Provincia. Un ragazzo cieco al 98 % e solo, viaggiò per aeroporti internazionali, prese taxi e autobus, fino a Goa. Qui, mentre stava frequentando un corso di tabla, venne a sapere di un vasaio che creava dei chilum speciali. Subito andò a trovarlo, in qualche modo riuscì a esaminarli, si informò sulla tecnologia e lo assoldò. Il giorno dopo partirono per Pondicherry, 800 chilometri a sud-est, viaggiando su un treno pieno di galline, qualche capra, gente accaldata, esausta. Appena arrivati riempirono uno zaino di un’argilla speciale che si trovava unicamente in quella località, mangiarono, fecero rifornimento d’acqua (soprattutto per mantenere umida l’argilla) e tornarono a Goa. In cinque giorni l’artigiano produsse una batteria di chilum di argilla nera levigata, con elefanti e serpenti in rilievo, completi di un set di quattro pietre ciascuno. Dei veri pezzi d’arte, pagati poche rupie. Samuel li vendette in due settimane, appena rientrato in Italia. Togliendo due esemplari della serie standard (venduti a 300.000 lire l’uno), uno scambiato col cane Zoziz, figlio di Diamante, e l’altro con un acquerello di Superjoint (che Samuel guardava appoggiandolo agli occhiali), guadagnò otto milioni e ottocentomila lire.

Questa dunque era la nostra tribù, frequentata da coppie o gruppi che si fermavano una settimana o due, o pochi giorni, oltre a una serie infinita di visitatori. Durante il giorno, col solleone, non si fumava, mentre alla sera, col fresco, iniziavano i cerchi coi chilum, di solito accompagnati dal suono incessante dei tabla di Samuel.

Le altre tribù erano sparse per la spiaggia con tende, o capanne di rami. Molti dormivano nel sacco a pelo all’aperto. Quasi tutte ruotavano intorno ai sakem “tarzan”, superfricchettoni in età che viaggiavano tra l’India, il Marocco, la Spagna, vivendo di commercio. Alcuni muovevano ingenti quantità di fumo, decine di chili nascosti nei doppi fondi di camper che passavano la frontiera spagnola, prima che la linea venisse interrotta da una serie di soffiate della malavita marocchina, stufa di vedersi sottrarre porzioni di business dai “fricchettoni onesti” che vendevano tutto a prezzi politici, senza tagliare la sostanza, come faceva la mafia. E non toccavano mai un solo granellino di eroina o cocaina.

Poi c’era l’enorme, disarticolata, disomogenea tribù errante dei “pank”, ragazze e ragazzi molto giovani, 18, 20 anni, che sbarcavano alla Bassona, si fermavano un fine settimana o una sola giornata, dipendeva da una serie di fattori: se le ragazze trovavano delle amiche, se i ragazzi si facevano “delle storie” interessanti. Solo in parte la sigla derivava da “punk”, sottocultura alla quale certamente si riferivano; “pank” erano le panchine, i luoghi-non-luoghi dove, nelle cittadine di provincia, le ragazze e i ragazzi passavano gli inverni, tesi e tremanti. Molti suonavano in gruppi, si esercitavano nei garage di casa o in magazzini dismessi presi in affitto. Per due stagioni avevano provato in una saletta dell’osteria Lady Jane. Poi, se c’era affiatamento, se il cantante aveva una voce decente, capitava di esibirsi alle feste della birra o nei festival dell’Unità. I gruppi a cui facevano riferimento erano gli italiani Gaz Nevada, che seguivano nei concerti, i Pere Ubu, Dead Kennedys, B52’s, Television, Patti Smith, Talking Heads, Joy Division, Cure, Siouxie, Ultravox, Bauhaus, Clash, Tuxedomoon, A Certain Ratio, Medium Medium, Killing Joke, Material, le Slits, il Pop Group, Throbbing Gristle. Da ciascuno prendevano melodie, ritmi, vocalismi, cercavano di rielaborarli, di esplorare nuove vie. Spesso, quando andavo a trovarli, talvolta a fotografarli (alcuni li avevo messi su Gianni Minà fuck you, con loro grande soddisfazione), mentre seguivo i loro sforzi accaniti e generosi per inventare nuove canzoni, mi rendevo conto di quanto fossero geniali e professionali i loro coetanei che avevano fondato gruppi come i Joy Division o i Devo o i Clash.

I pank andavano in giro, curiosavano, esploravano, ma non erano stanziali. Non amavano particolarmente i tarzan, che consideravano dei relitti pittoreschi del decennio precedente. Quando sedevano in cerchio, per una fumatina, e il tarzan di turno offriva il chilum al cielo e poi lo appoggiava alla fronte esclamando “aleik!” con gli occhi chiusi (un rito appreso in Marocco), si scambiavano occhiate, ghignavano. Non erano neanche amanti del fumo in sé, perché ciò che i fricchettoni proiettavano sul rito dell’hashish, le istanze di comunicazione, di socialità, loro le trovavano soprattutto nella musica. Usavano il fumo perché ne amplificava la ricezione, soprattutto quello di prima qualità, non tagliato, che girava negli ambienti giusti. Ma se cercavano lo sballo non si rivolgevano a un chilum di nero o di Sputnik. Avevano bisogno di energia, di elettricità, di ritmo speed; spesso facevano una puntata alla Bassona e poi ripartivano per Rimini, Riccione, Gabicce, dove c’erano le discoteche più fuori-di-testa dell’epoca. Qui cercavano gli acidi, o le play gin, anfetamine che li catapultavano direttamente sulle linee dell’alta tensione, al ritmo martellante della violentissima techno belga e olandese.

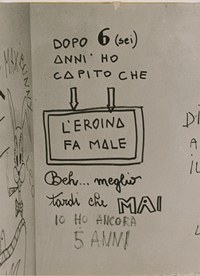

Anche i pank avevano un sakem, ma al femminile: una sacerdotessa, che chiamavano Mamma Droga. Era una ragazza alta, di corporatura opulenta, coi capelli e gli occhi neri, maestosa, sempre circondata da una piccola corte di ragazzini che la seguivano ovunque, attentissimi a ogni sua esigenza. Mamma Droga usava tutte le sostanze: acidi, fumo, eroina (solo saltuariamente, sniffandola); ma la sua passione era la coca, che si iniettava in vena, tra i suoi ragazzi che l’assistevano. L’ho vista in azione alcune volte: teneva una sigaretta tra le labbra, una canna in una mano e la siringa nell’altra, tanto che non riusciva a coordinare tutti i movimenti, così doveva intervenire qualcuno dei ragazzi. Si “sparava” tante piccole dosi, una dopo l’altra, perché cercava di prolungare il “flash”, il picco del piacere. Poi iniziava a ridere, sprigionava tutto il suo fascino magnetico, irresistibile, la sua energia contagiosa che senza la droga restava sepolta da qualche parte nel suo animo chiuso. Nessuno la imitava però: tutti erano consapevoli che le pere di coca erano diaboliche: il loro effetto durava pochi secondi, e quando calava si sprofondava in una gelida palude. Mamma Droga era il loro Archetipo della Grande Madre, la dea terrena che tutto consumava. Era come un gioco vivente, interattivo, coinvolgente, ancestrale, misterioso, pericoloso. Un gioco che, per alcuni di loro, un giorno sarebbe diventato purtroppo mortale.

Anche i pank avevano un sakem, ma al femminile: una sacerdotessa, che chiamavano Mamma Droga. Era una ragazza alta, di corporatura opulenta, coi capelli e gli occhi neri, maestosa, sempre circondata da una piccola corte di ragazzini che la seguivano ovunque, attentissimi a ogni sua esigenza. Mamma Droga usava tutte le sostanze: acidi, fumo, eroina (solo saltuariamente, sniffandola); ma la sua passione era la coca, che si iniettava in vena, tra i suoi ragazzi che l’assistevano. L’ho vista in azione alcune volte: teneva una sigaretta tra le labbra, una canna in una mano e la siringa nell’altra, tanto che non riusciva a coordinare tutti i movimenti, così doveva intervenire qualcuno dei ragazzi. Si “sparava” tante piccole dosi, una dopo l’altra, perché cercava di prolungare il “flash”, il picco del piacere. Poi iniziava a ridere, sprigionava tutto il suo fascino magnetico, irresistibile, la sua energia contagiosa che senza la droga restava sepolta da qualche parte nel suo animo chiuso. Nessuno la imitava però: tutti erano consapevoli che le pere di coca erano diaboliche: il loro effetto durava pochi secondi, e quando calava si sprofondava in una gelida palude. Mamma Droga era il loro Archetipo della Grande Madre, la dea terrena che tutto consumava. Era come un gioco vivente, interattivo, coinvolgente, ancestrale, misterioso, pericoloso. Un gioco che, per alcuni di loro, un giorno sarebbe diventato purtroppo mortale.

Così scorrevano le giornate a Bassona Beach, inondate di sole, di ozio, col mare caldo e tranquillo che cullava i corpi e le menti. I cani scorrazzavano per la spiaggia spelacchiati, salati, assetati, magri, inselvatichiti. Il capobranco era Diamante, col pelo ispido per il sale, attento agli equilibri del branco, sempre pronto a difendere la sua autorità coi nuovi arrivati. Alla sera tornavano alle tende, dai padroni, per bere e mangiare quello che c’era: pasta all’olio o con un residuo di ragù in scatola, una scatoletta per cani, pane sciolto in acqua. O anche niente, se il padrone aveva travalicato coi chilum e non li riconosceva, per cui cercavano di sbocconcellare qualcosa qua e là.

Il nudismo integrale non era particolarmente diffuso, non era una filosofia di vita. Spesso i tarzan erano nudi, perché volevano vivere in maniera totalmente naturale e primordiale, ma le ragazze preferivano il topless. I guardoni non entravano nel tratto di spiaggia occupato dagli accampamenti. Sembrava che fosse stata costruita una palizzata invisibile, proprio là dove oggi si trova quella vera, che delimita la zona naturale.

Alla sera nella palazzina ristorante si cenava. La coppia di modenesi che l’aveva presa in gestione preparava dei primi, in genere pasta al tonno, qualche insalata mista, poi si festeggiava, con musica, vino lambrusco, birra, canne e chilum a volontà. Uno poteva arrivare alla Bassona senza una sola briciola di hashish e andarsene a notte inoltrata dopo avere fumato fino alla saturazione. I pank si muovevano svelti, veleggiavano da un gruppo all’altro, studiavano le storie, perché il loro obiettivo principale erano le “sbarbe”, intortare una sbarba, appartarsi con lei nella pineta o in macchina, portarsela via verso le discoteche, per tutta la notte.

Quella notte, l’ultima prima della mia partenza per Zurigo, mentre io, la Ele, Samuel, l’Imperatore, il suo scudiero e la Betta terminavamo una cena a base di pasta col pomodoro e tonno, sotto la veranda affollata e vociante, non mi resi conto che i miei occhi registravano la presenza di un personaggio emblematico, per certi versi spaventoso, che il mio cervello invece ignorava, pur inserendo i suoi dati nella memoria. Dati che richiamai un anno dopo, quando tornai per una breve vacanza alla Bassona, all’inizio di agosto, e la trovai frequentata da gentaccia, tipi scoppiati, volgari, che vendevano fumo tagliato, dal sapore pessimo. Qualcuno mi raccontò di retate della polizia in assetto di guerra, distruzioni di tende e di capanne. Allora mi ricordai di quel tipo: se ne stava appoggiato a una colonna senza fare nulla, guardandosi in giro con un sorriso stampato su una faccia magra, grigiastra. Indossava una tuta di acetato sporca e sgualcita, calzava scarpe da ginnastica sformate e luride. Un pusher. Era arrivato, stava studiando l’ambiente, che era favorevole, un terreno ancora vergine, pronto per la pestilenza.

Quel pusher era molto peggio del Pericolo Pubblico Numero Uno, l’Apache. Non era un predatore ma un monatto, un becchino, un mangiacadaveri. Era il messaggero di una fine, inevitabile nelle colonie prive di autodifesa.

Arrivava quando un flusso si stava esaurendo, e ne affrettava lo spegnimento, premeditato e previsto: la fine annunciata della Bassona Beach.

Le foto sono state scattate da Mauro Baldrati durante il periodo 1980/81, cui si riferisce il racconto. Hanno fatto parte di una mostra itinerante sulle sottoculture giovanili che ha toccato le città di Lugo, Ravenna, Bologna, Roma, Parigi, Lubiana e Amsterdam, e sono state raccolte in un inserto fotografico nel libro La rivolta dello stile (Franco Angeli, 1985).