di Franco Pezzini

Tutti i capitoli di “Le case del giudice”

Jeffreys colpisce ancora

“1968: il grande inquisitore rovescia la sua malvagità sul mondo. Michael Reeves firma il suo capolavoro e il successo di Witchfinder General innesca la nascita di un minigenere sado-storico che, come spesso accade, del capostipite riprende soltanto gli elementi più superficiali”. Così, nella splendida monografia Succubus. Guida al cinema di Jess Franco varata in due fascicoli dalla rivista Nocturno (e più precisamente nel primo, luglio 2007), Adriano Di Gaspero introduce il film Il trono di fuoco — titolo internazionale The Bloody Judge — in cui il regista spagnolo porta agli onori dello schermo e in primissimo piano il protomodello degli hanging judges, il pessimo Jeffreys.

“Opportuniste en diable, il [cioè Franco] tourne L’Horrible Dr. Orlof après Les Yeux sans Visage, Il Trono di Fuoco après Le Grand Inquisiteur, Les Démons après Les Diables, de Ken Russell, Nécronomicon (Succubus) après Incubus, Lorna l’Exorciste (Les Possédées du Diable) et Exorcisme et Messes Noires après L’Exorciste de Friedkin, etc.”, rileva un articolo di Ciné underground — anche se si è sottolineato come l’approccio del regista spagnolo ai generi risulti comunque destabilizzante, e terroristico nei confronti dei modelli ispiratori. Ma facciamo un passo indietro.

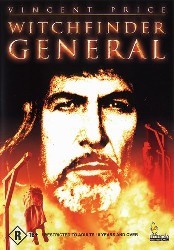

Regista-meteora destinato a scomparire appena venticinquenne nel ’69, portato via da un’accidentale overdose di alcool e farmaci, Michael Reeves giunge alla terza e ultima regia proprio con The Witchfinder General, 1968, coprodotto da Tigon British Film Productions e American International Pictures. Il film verrà intitolato in Italia Il grande inquisitore, sia perché il protagonista è un cacciatore di streghe e ciò richiama ai distributori i processi dell’Inquisizione (che non c’entra per niente, ma titilla le fantasie del pubblico); sia perché a interpretarlo è chiamato il divo di punta del partner di produzione americano, quel Vincent Price che già vestiva i panni dello pseudoinquisitore di The Pit and the Pendulum (Il pozzo e il pendolo) di Roger Corman, 1961. Ma qui Price delinea un personaggio del tutto diverso dallo stereotipo dell’inquisitore clericale: in scena infatti, sulla base di un romanzo di Ronald Bassett (Witchfinder General, 1966) e con ovvie libertà, è un malefico avventuriero, Matthew Hopkins, figura storica di avvocato riciclatosi in cacciastreghe per lucro nell’Inghilterra del Seicento. E grazie a Reeves che per una volta contiene forzatamente la gigioneria di Price (con continue tensioni sul set, anche per l’antipatia del regista verso un attore che gli è stato imposto), il ruolo dell’antieroe è incarnato con una straordinaria, raggelante performance di lussuria e crudeltà.

Non mancano ovviamente le impiccagioni, visto che a differenza che sul Continente la fine tipica delle streghe inglesi era sulla forca: già nel prologo del film viene impiccata una donna, e più avanti la stessa sorte toccherà a un ministro della Chiesa che contrasta i progetti di Hopkins. Ma al di là delle ovvie concessioni al linguaggio dell’horror low budget, la ferocia in scena (tanta, continua) mantiene un carattere straziato e sgradevole: Reeves punta a mostrare l’impossibilità di mantenere i propri valori e seguirli in una società in pieno collasso, dominata dall’angoscia e dalla violenza. E proprio l’impiccagione iniziale, di una donna urlante dall’aspetto banale e per nulla provocante, in un contesto odioso di sopraffazione e ignoranza (a trascinarla è un gruppo di paesani, e un ministro di culto conduce la piccola processione leggendo un testo religioso), offre una trasparente messa in scena del pessimismo di un apologo dove persino il giovane “eroe” finirà alla deriva del male.

Non mancano ovviamente le impiccagioni, visto che a differenza che sul Continente la fine tipica delle streghe inglesi era sulla forca: già nel prologo del film viene impiccata una donna, e più avanti la stessa sorte toccherà a un ministro della Chiesa che contrasta i progetti di Hopkins. Ma al di là delle ovvie concessioni al linguaggio dell’horror low budget, la ferocia in scena (tanta, continua) mantiene un carattere straziato e sgradevole: Reeves punta a mostrare l’impossibilità di mantenere i propri valori e seguirli in una società in pieno collasso, dominata dall’angoscia e dalla violenza. E proprio l’impiccagione iniziale, di una donna urlante dall’aspetto banale e per nulla provocante, in un contesto odioso di sopraffazione e ignoranza (a trascinarla è un gruppo di paesani, e un ministro di culto conduce la piccola processione leggendo un testo religioso), offre una trasparente messa in scena del pessimismo di un apologo dove persino il giovane “eroe” finirà alla deriva del male.

Hopkins formalmente non è un giudice, anche se nei fatti esercita una pretesa giustizia. Ma, come detto, negli anni immediatamente successivi a The Witchfinder General e sulle sue orme si moltiplicheranno pellicole su giudici sanguinari: giudici spesso laici (anche se non mancano apporti al parallelo filone delle religioni in nero delle fiction sull’Inquisizione) e apparentabili allo stereotipo dell’hanging judge, anche se pronti a supplizi ben più fantasiosi. E appunto con la differenza che mentre il film di Reeves è parco di compiacimenti equivoci, in seguito ad attrarre produttori e pubblico saranno le potenzialità pruriginose del filone: da cui storie zeppe di torture, supplizi e naturalmente graziose (e discinte) vittime di sesso femminile. Se poi nella narrativa paleogotica il cattivo era un papista, ora gli sfondi britannici e tedeschi permettono di inserire (senza scomodare Hawthorne, o l’Howard di Solomon Kane) anche spietati protestanti: e gli attori più carismatici dell’horror vengono via via arruolati a vestire i panni dei terribili magistrati.

A parte dunque Christopher Lee che troviamo nei panni di Jeffreys ne Il trono di fuoco di cui si parlerà tra poco, Vincent Price torna ad amministrare una losca giustizia contro le streghe nel suggestivo e visionario Cry of the Banshee (Satana in corpo) di Gordon Hessler, 1970, ancora dell’americana AIP e ambientato nell’Inghilterra elisabettiana. Nei panni stavolta di Lord Edward Whitman, non più un avventuriero ma l’esponente di una nobiltà moralmente degradata quanto feroce nel gestire il potere: anche se poi l’identità del mattatore, la presenza di Hilary Dwyer (nel ruolo della figlia Maureen) che pure compariva in The Witchfinder General, e la regia di quell’Hessler che era succeduto al defunto Reeves al timone del programmato film The Oblong Box, 1969, finiscono col richiamare idealmente all’altra e più celebre pellicola. Se Price, non più frenato dal regista, può qui spiegare la sua gigioneria da Oscar ed Hessler conduce bene una storia fantastica non banale e non morbosa, il film merita la visione anche per la folle sigla animata iniziale di un Terry Gilliam ad avvio carriera.

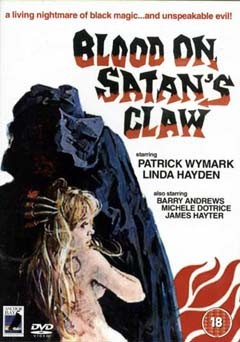

Febbricitante e ambiguo è anche un altro bell’horror coevo sul tema giudici & streghe, il britannico Blood on Satan’s Claw (La pelle di Satana) di Piers Haggard, 1970. Qui a fronteggiare una setta streghesca nei panni di un brutale — ma non sadico — magistrato inglese è il bravo Patrick Wymark, che in The Witchfinder General vestiva i panni di Cromwell: non ci sono processi e stavolta il gioco è più sottile, ma declinato sui consueti temi di emersione dell’irrazionale, turbolenza sociale e durezza di risposta delle istituzioni. L’incerta Bestia che prende vita in una livida Inghilterra seicentesca e il giudice (innominato, quale semplice funzione del potere) che finirà col distruggerla in una scena asciuttamente simbolica e quasi rituale, sorgono dalla stessa realtà malsana: l’infezione metafisica che fa spuntare sul corpo delle vittime escrescenze pelose, permettendo — pare di capire — la parallela e progressiva germinazione del demone, così come la possessione del servo di Whitman in Cry of the Banshee da parte di un’entità che lo rendeva villoso e ferino, rappresentano le epifanie fisiche di una sovversione anche sociale, che minaccia un tessuto comunitario già fatalmente ulcerato. Persino nelle loro imperfezioni, questi due film privi di facili manicheismi (bene e male vi appaiono concetti molto relativi) risultano tra le prove horror più interessanti sul crinale tra i due decenni.

Febbricitante e ambiguo è anche un altro bell’horror coevo sul tema giudici & streghe, il britannico Blood on Satan’s Claw (La pelle di Satana) di Piers Haggard, 1970. Qui a fronteggiare una setta streghesca nei panni di un brutale — ma non sadico — magistrato inglese è il bravo Patrick Wymark, che in The Witchfinder General vestiva i panni di Cromwell: non ci sono processi e stavolta il gioco è più sottile, ma declinato sui consueti temi di emersione dell’irrazionale, turbolenza sociale e durezza di risposta delle istituzioni. L’incerta Bestia che prende vita in una livida Inghilterra seicentesca e il giudice (innominato, quale semplice funzione del potere) che finirà col distruggerla in una scena asciuttamente simbolica e quasi rituale, sorgono dalla stessa realtà malsana: l’infezione metafisica che fa spuntare sul corpo delle vittime escrescenze pelose, permettendo — pare di capire — la parallela e progressiva germinazione del demone, così come la possessione del servo di Whitman in Cry of the Banshee da parte di un’entità che lo rendeva villoso e ferino, rappresentano le epifanie fisiche di una sovversione anche sociale, che minaccia un tessuto comunitario già fatalmente ulcerato. Persino nelle loro imperfezioni, questi due film privi di facili manicheismi (bene e male vi appaiono concetti molto relativi) risultano tra le prove horror più interessanti sul crinale tra i due decenni.

Ancora giudici e streghe — qui però solo presunte — figurano in un’opera sempre targata 1970 ma molto diversa, il tedesco Hexen bis aufs Blut gequält (La tortura delle vergini) di Michael Armstrong, e che indulge con ben altro compiacimento al morboso. Certo, alla base vi sarebbero tre casi giudiziari storici collegati in chiave romanzata (solo il terzo, in realtà, è stato individuato con qualche sicurezza dai critici); e d’altro canto la sceneggiatura non è senza interesse anche per la presenza di due giudici sanguinari, a evocare volti diversi ma in fondo complementari del potere. Però il voluttuoso voyeurismo sadico con cui la storia è condotta e la quantità di fanciulle sottoposte a violenza sono tali da lasciar perplessi sulle pretese intenzioni critiche dell’opera, e fare ovviamente scatenare i censori. Per non parlare dei sacchetti “per il vomito” che all’uscita alcuni cinema distribuirono agli spettatori, magnificando “the first film rated V for violence”.

Sia il perverso e rozzo Albino (nella versione italiana Albatro) cui offre l’incredibile e devastatissimo viso il caratterista Reggie Nalder, sia il più autorevole e presentabile Lord Cumberland (duca di Cumberland nella versione nostrana) interpretato da un’altra icona gotica, Herbert Lom, pur non ricorrendo alla forca appartengono all’ideale famiglia degli hanging judges. Ai sadici roghi di Albino, con la sua legge fai-da-te e la patenti sopraffazioni, si contrappone il solo apparente rispetto delle procedure del secondo, personaggio sfaccettato di ipocrita che amministra la giustizia in mezzo a un pullulare di immagini sacre — il contesto è chiaramente cattolico — quasi speculare a un altrettanto lussureggiante fiorire di strumenti di tortura: e il collaboratore idealista di Lord Cumberland, un Udo Kier giovanissimo, finirà molto male a opera degli abitanti infine ribellatisi, in una conclusione dove il cinismo è sollecitato dalle stesse esigenze di exploitation (a sostituzione peraltro di un finale all’insegna del sovrannaturale, in cui il giovane era invece trascinato nell’abisso dalle vittime reviviscenti dei terribili processi lì consumati). In scena è la Mitteleuropa tra Sei e Settecento, con riprese tra l’altro nell’austriaco castello Moosham, luogo storico di supplizi di streghe (non si capisce dunque perché il giudice anziano presenti il titolo britannico di Lord Cumberland); e nonostante la laicità dei giudici, i frequenti riferimenti alla Chiesa finiscono con l’evocare il vecchio filone inquisitorio e anticlericale del gotico.

Cui si può ricondurre per taluni versi anche l’immediatamente successivo Twins of Evil (mendacemente titolato, in italiano, Le figlie di Dracula — del conte transilvano non si parla) di John Hough, 1971: apparecchiato a vago sviluppo della storia di Carmilla, costituisce la terza puntata del cosiddetto ciclo Karnstein della britannica Hammer, e anzi una sorta di prequel dei primi due film. In questo caso però a dispensare inesorabili condanne contro le presunte streghe di una Stiria settecentesca sono i membri di una Fratellanza puritana, quindi protestanti; e tra loro svetta per autorità l’anziano Gustav Weil, interpretato da Peter Cushing in una delle più sofferte prove della sua carriera, visto che l’amatissima moglie Helen si era spenta due mesi prima delle riprese. I Fratelli si troveranno invece alle prese con vampiri: e se la pellicola presenta i caratteri di exploitation della Hammer più tarda — soprattutto ai danni di belle ragazze di volta in volta bruciate (dai puritani) o sacrificate (dal cattivo conte Karnstein), ma sempre in posture sensualmente provocanti — ne presenta però anche la fantasia e la forza mitopoietica. Certo, l’eroe nero Weil non è il pervertito giudice dipinto da Price, Lom o (vedremo) Lee, ma una figura drammatica più complessa di rigorista interiormente travagliato, inconsciamente attratto dalle provocanti nipoti nelle punizioni corporali loro inflitte, ma capace di passare dal gelo furente alla crisi, alla pietà dolorosa e ad una morte quasi espiativa.

Nel 1971 appare però anche The Devils (I diavoli) di Ken Russell, tra religiosi frementi, suore possedute e accuse di stregoneria: e negli anni che seguono il filone giudici & streghe tornerà spesso ad attingere al soggetto Inquisizione, con sviluppi ci allontanano dal nostro tema. Basti citare il tedesco Hexen geschändet und zu Tode gequält (Le streghe nere), sorta di seguito virtuale del citato Hexen bis aufs Blut gequält e diretto dal co-sceneggiatore di quello, Adrian Hoven, 1973, con Anton Diffring e ancora Reggie Nalder; l’italo-spagnolo Inquisición (Inquisizione), di e con Jacinto Molina, più noto come Paul Naschy, 1976; e lo svizzero Die Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne (Confessioni proibite di una monaca adolescente) di — guarda caso — Jess Franco, sempre 1976.

Nelle sua immediata discendenza da The Witchfinder General, il filone cinematografico degli hanging judges laici si esaurisce dunque sostanzialmente negli anni “caldi” all’inizio del decennio, quando la saldatura di contestazione e rivoluzione sessuale del ’68 si salda al cinema con spregiudicate esigenze di botteghino. Col paradosso solo apparente che streghe e vampire lesbiche arruolate nell’immaginario libertario (a parte i nostrani tremate, tremate… si pensi a tutta una critica femminista americana che celebra entusiasticamente le vamp dell’horror) trovano spesso spazio su schermo grazie al più reazionario voyeurismo sessista. Comunque le nuove Andromede sono esposte al mostro del potere: ed è interessante notare che il primo film a tallonare quello di Reeves, il citato Il trono di fuoco, 1969, che vara serialmente il microgenere sui giudici sanguinari, e l’ultimo che lo seguirà — una pellicola del ’72 su cui torneremo, Les démons — presentano entrambi come vilain proprio quel giudice Jeffreys su cui lo stereotipo si è compiutamente modellato. Jeffreys — o Jeffries, come spesso citato — ha avuto in realtà una lunga storia cinematografica (Sweet Nell of Old Drury, 1911; Hearts and the Highway, 1915; The Dangerous Maid, 1923; Lorna Doone, 1934; Captain Blood, 1935; Lorna Doone, 1951) e televisiva (le Lorna Doone 1963, 1976, 1990 e 2000); ma sono le due pellicole in questione ad avergli riconosciuto nell’immaginario di genere una compiuta statura di mattatore.

Ad arruolarlo insieme ad altri vilain da immaginario popolare come Dracula e Fu-Manchu — protagonisti di altri suoi film di quegli anni — è appunto un regista goloso delle potenzialità sadiche e sadiane del personaggio, Jess Franco, che sta attraversando la fase detta da qualche critico delle 99 donne, in riferimento ai grandi numeri di vittime femminili che porta in scena, e al titolo del suo primo wip film (“wip” come women in prison) girato appunto in quel periodo. Sostenuto dal birichino produttore britannico Harry Alan Towers, il regista gioca all’epoca le proprie pulsioni attraverso le forme velate di trame classiche e magari in costume: come nel caso dell’anglo-ispano-italo-tedesco Il trono di fuoco, 1969, dove un Jeffreys davvero infame è interpretato da Christopher Lee.

Come al solito per Franco, il film circola in versioni un po’ diverse e con una pletora di diversi titoli — alcuni francamente bizzarri, come Night of the Blood Monster o Le Trône de l’Exorciste. Franco stesso scoprì con sorpresa che l’inspiegabile titolo tedesco Der Hexentöter von Blackmoor — di un posto chiamato “Blackmoor” nel film non si parla affatto — ammiccava a quello di un’altra pellicola nota in Germania, che non c’entrava ma i produttori ritenevano potesse recare qualche traino. Comunque il titolo internazionale The Bloody Judge, il più amato dal regista, suggerisce già l’ottica del film, incentrato più sull’eroe nero che sulla coppietta formalmente protagonista. Certo, “Bloody” e non “Hanging”: nonostante gli impiccati ci siano e Jeffreys vagheggi addirittura l’esecuzione di cinquecento ribelli prigionieri nel castello di Taunton, qui non mancano altri dilettevoli gadget per sadici e, in particolare per le streghe, lo strumento del rogo più noto all’immaginario popolare continentale. Ma è interessante rilevare come nella scena iniziale ci sia un fantoccio impiccato vestito da giudice (nelle versioni francese e italiana è anzi la prima immagine del film): attorno si snoda un girotondo notturno di giovani donne — tutte carine — che piantano aghi nel pupazzo, mentre altri si vedono conficcati in una specie di ciocco che emerge da un calderone. La filastrocca delle danzatrici resta soffocata da musica e risate delle ragazze e di alcuni giovani compagni: si tratta evidentemente di una setta streghesca, e il “giudice penzolante” — come qui si interpreterebbe hanging judge — è plausibilmente proprio Jeffreys, oggetto di qualche maledizione. In effetti l’immagine prefigura idealmente la fine del film, dove la parabola di Jeffreys si conclude nel segno della forca: per Franco le streghe ci sono davvero, hanno un ruolo libertario e progressivo, e forse proprio il loro rito condurrà alla caduta del giudice. Almeno nella versione italiana, però, l’impossibilità di cogliere il tenore magico-demoniaco della cantilena, la rapidità della scena e lo stesso contesto da idilliaco picnic notturno fanno un po’ perdere questo significato allo spettatore: le ragazze sembrano più figlie dei fiori impegnate in qualche blando sfottò ai danni dell’autorità, e la trama una semplice riproposizione della saga di accuse ingiuste su cui si articola The Witchfinder General.

Come al solito per Franco, il film circola in versioni un po’ diverse e con una pletora di diversi titoli — alcuni francamente bizzarri, come Night of the Blood Monster o Le Trône de l’Exorciste. Franco stesso scoprì con sorpresa che l’inspiegabile titolo tedesco Der Hexentöter von Blackmoor — di un posto chiamato “Blackmoor” nel film non si parla affatto — ammiccava a quello di un’altra pellicola nota in Germania, che non c’entrava ma i produttori ritenevano potesse recare qualche traino. Comunque il titolo internazionale The Bloody Judge, il più amato dal regista, suggerisce già l’ottica del film, incentrato più sull’eroe nero che sulla coppietta formalmente protagonista. Certo, “Bloody” e non “Hanging”: nonostante gli impiccati ci siano e Jeffreys vagheggi addirittura l’esecuzione di cinquecento ribelli prigionieri nel castello di Taunton, qui non mancano altri dilettevoli gadget per sadici e, in particolare per le streghe, lo strumento del rogo più noto all’immaginario popolare continentale. Ma è interessante rilevare come nella scena iniziale ci sia un fantoccio impiccato vestito da giudice (nelle versioni francese e italiana è anzi la prima immagine del film): attorno si snoda un girotondo notturno di giovani donne — tutte carine — che piantano aghi nel pupazzo, mentre altri si vedono conficcati in una specie di ciocco che emerge da un calderone. La filastrocca delle danzatrici resta soffocata da musica e risate delle ragazze e di alcuni giovani compagni: si tratta evidentemente di una setta streghesca, e il “giudice penzolante” — come qui si interpreterebbe hanging judge — è plausibilmente proprio Jeffreys, oggetto di qualche maledizione. In effetti l’immagine prefigura idealmente la fine del film, dove la parabola di Jeffreys si conclude nel segno della forca: per Franco le streghe ci sono davvero, hanno un ruolo libertario e progressivo, e forse proprio il loro rito condurrà alla caduta del giudice. Almeno nella versione italiana, però, l’impossibilità di cogliere il tenore magico-demoniaco della cantilena, la rapidità della scena e lo stesso contesto da idilliaco picnic notturno fanno un po’ perdere questo significato allo spettatore: le ragazze sembrano più figlie dei fiori impegnate in qualche blando sfottò ai danni dell’autorità, e la trama una semplice riproposizione della saga di accuse ingiuste su cui si articola The Witchfinder General.

Per chi conosca minimamente la storia inglese del periodo, è interessante notare come cenni schematici e destrutturati (con un apparente appiattimento cronologico dei fatti 1685-1688 e nessi geografici bizzarri) facciano qui e là capolino in quello che risulta sostanzialmente un cupo melodramma storico-sentimentale. Giudicato poco “personale” rispetto allo stile del regista — che all’epoca stava cercando una quadratura tra le richieste dei produttori e il proprio labirinto mentale — Il trono di fuoco vede però emergere alcuni inconfondibili topoi delle fantasie franchiane dell’epoca, come le processioni di fanciulle in catene note agli spettatori dei coevi Fu-Manchu. Il risultato è un film apprezzabile dai cultori del regista, da quelli di feuilleton in costume o anche dai fan di torture cinematografiche (qui peraltro in dosi risibili rispetto all’era di Saw ed Hostel), ma non amatissimo dal tam-tam internet — anche, va detto, per gli impoverimenti delle versioni mutile. E considerato invece con soddisfazione da Franco, che rammenta le discussioni sul set con l’interprete Lee, desideroso di un maggior rigore storico del quadro.

Tra le fonti di ispirazione, accanto al film di Reeves, Franco attinge a un altro drammone storico di parecchio precedente e di tutt’altro sfondo, cioè il vecchio Tower of London (L’usurpatore) di Rowland V. Lee, 1939, libera rilettura della storia di Riccardo III interpretato da Basil Rathbone, con Vincent Price quale Clarence, e Boris Karloff nei panni del boia Mord. A parte che nel relativo remake Tower of London (La torre di Londra) di Roger Corman, 1962, dove Price assurge al ruolo di Riccardo, una damigella viene compiaciutamente torturata alla ruota in modo identico a quanto poi mostrato ne Il trono di fuoco; ma anche la figura del boia dipinta da Karloff nel film del ’39 è riproposta fedelmente da Franco e affidata a un Howard Vernon in tutina nera (e “che sembra indossare scarpe troppo strette”: Di Gaspero) — che qui è naturalmente Jack Ketch, disinvoltamente riciclato da un regime all’altro.

Il trono di fuoco viene girato in inglese tra Spagna e Portogallo; e a fianco di Lee come Jeffreys (più precisamente Jeffries, nell’elenco del cast) brilla nel ruolo della protagonista Mary Grey la moglie del produttore Towers, Maria “cotoletta” Rohm, che reca — come spesso nei film di Franco — una nota di candore perversamente titillante e profanato. La sorella Alicia (Margaret Lee) è stata condannata da Jeffreys e bruciata sul rogo dopo il raid contro le streghe della prima scena: Mary sconvolta tenta il suicidio, e viene salvata da Harry Selton (Sefton nella versione italiana: Hans Hass Jr.) figlio del conte di Wessex (Leo Genn — invece di Dennis Price, ritiratosi all’ultimo ma ancora citato su qualche manifesto). Con il giovane amante è coinvolta nella ribellione di Monmouth, e anzi finisce con l’offrirsi a Jeffreys per salvare la vita di Harry condannato a morte — ma il pessimo giudice approfitta di lei e la fa ingabbiare. Però la rivoluzione incalza, il conte di Wessex arresta il vilain salvando il figlio, e nell’ultima, avventurosa scena anche Mary verrà liberata. I critici hanno sottolineato le curiose differenze tra le varie versioni, e rimando per i dettagli al pezzo citato di Di Gaspero: basti dire che per esempio la versione “principale” The Bloody Judge, per il mercato inglese, manca bizzarramente della scena del tentato suicidio di Mary — rendendo difficile comprendere come salti fuori Harry — mentre quella tedesca Der Hexentöter von Blackmoor, la più breve (76 minuti) e pesantemente rimaneggiata, è però imbottita di tutte le scene sessualmente più esplicite o perverse anche omesse dalle altre.

Al termine della versione italiana, Jeffreys in carcere a Londra assiste in campo lungo all’esecuzione dell’odioso aiutante Palafox (l’uncredited José María Prada) e risente la propria voce quando annunciava implacabile ai condannati impiccagione e squartamento: si può immaginare che ora quella sorte toccherà a lui, ma il finale resta aperto. Tra le versioni c’è del resto una certa varietà, da quelle che suggeriscono una morte del giudice in carcere (come storicamente avvenuto, anche se non per crepacuore come lì mostrato) alla tedesca che rimonta addirittura la scena descritta, facendo intendere che l’impiccato sia Jeffreys: ma in ogni caso è la forca che chiude simbolicamente la storia dell’hanging judge.

Però Franco non si contenta e nel ’72, sull’onda del successo di The Devils di Russell, ripropone il perfido giudice in chiave decisamente più pepata e delirante nel franco-portoghese Les démons (Le demone), girato in Portogallo e a sua volta circolante in almeno tre versioni: dove a interpretare un Jeffreys ora in secondo piano non è più Lee ma tal John Foster alias Cihangir Gaffari, attore di origine persiana noto nel cinema turco di genere. Ad affiancarlo, compaiono una sadica Lady De Winter (la Milady di Dumas? l’attrice Karin Field) e il suo amante Renfield (come il pazzo di Dracula: Alberto Dalbés): costruendo in fondo una macedonia all monsters — o all vilains — persino più folle di quelle con Frankenstein, Dracula e l’Uomo Lupo assemblate da Franco negli anni precedenti.

È ancora, ovviamente, una storia di streghe, aperta però ora alla più scatenata nunsploitation (il passo successivo del regista nel filone sarà anzi il già citato Die Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne, 1976). Nonostante la trama risulti piuttosto confusa, il punto di partenza è che un’anziana donna torturata e messa al rogo giura vendetta sui propri carnefici — appunto Jeffreys, il consigliere Thomas Renfield e Lady De Winter — attraverso le figlie Margaret (Britt Nichols) e Kathleen (Anne Libert), novizie in un convento. Kathleen è candida, Margaret molto meno: impara le arti magiche con cui eliminare — dopo averli sedotti — i tre vilain e finisce sul rogo. A quel punto è Kathleen a seguire le sue orme: e finirà male a sua volta, ma la maledizione andrà a segno… A elementi di accesa blasfemia e a un tripudio di erotismo e violenza che Franco stesso ridurrà per la versione spagnola 2003, Les démons abbina trovate tra il candido e il surrealista: basti pensare al bacio sulla bocca che trasforma le vittime in scheletri. In barba alla Grande Storia, insomma, Fu-Manchu non è lontano.

È ancora, ovviamente, una storia di streghe, aperta però ora alla più scatenata nunsploitation (il passo successivo del regista nel filone sarà anzi il già citato Die Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne, 1976). Nonostante la trama risulti piuttosto confusa, il punto di partenza è che un’anziana donna torturata e messa al rogo giura vendetta sui propri carnefici — appunto Jeffreys, il consigliere Thomas Renfield e Lady De Winter — attraverso le figlie Margaret (Britt Nichols) e Kathleen (Anne Libert), novizie in un convento. Kathleen è candida, Margaret molto meno: impara le arti magiche con cui eliminare — dopo averli sedotti — i tre vilain e finisce sul rogo. A quel punto è Kathleen a seguire le sue orme: e finirà male a sua volta, ma la maledizione andrà a segno… A elementi di accesa blasfemia e a un tripudio di erotismo e violenza che Franco stesso ridurrà per la versione spagnola 2003, Les démons abbina trovate tra il candido e il surrealista: basti pensare al bacio sulla bocca che trasforma le vittime in scheletri. In barba alla Grande Storia, insomma, Fu-Manchu non è lontano.

Con gli sviluppi cinematografici esaminati si chiude idealmente la saga dell’hanging judge: il che, come accennato, non significa una sparizione del personaggio dal fronte della fiction. E tantomeno da quello della storia.

Del resto i suoi figli ideali hanno talora cambiato stile, deposto la maschera del vilain; magari si sono persino paludati di progressismo. Gli eccessi del personaggio inscenato nel cinema paiono quasi allusivi per contrasto a tale nuovo stile sottotono: senza generalizzare o banalizzare eventi più complessi, certi suicidi in carcere — magari proprio per hanging — aprono almeno la questione. Mentre il tema della casa del giudice infestata dalle ombre finisce col rimandare alle stanze inquietanti della casa comune, alle vittime di una presunta giustizia rimosse o esorcizzate all’insegna di equivoci buonismi, agli stessi rapporti obliqui con la politica — e a quelli comunque con il potere. Di fronte a certe brutalità legali (si pensi agli arrestati in Val Susa e al trattamento loro attualmente applicato), la teratologia può offrire qualche salutare provocazione.