di Dziga Cacace

– Sei ancora arrabbiato?

– Sì!

– Anch’io!

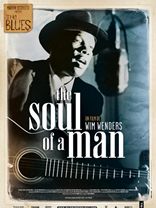

396 — The Soul of a Man di un indifendibile Wim Wenders, USA 2003

396 — The Soul of a Man di un indifendibile Wim Wenders, USA 2003

Oh: magari mi sbaglio — non dico di no, ma penso anche di no — ma per me Wim Wenders è completamente rincoglionito. Ma proprio del tutto: andato via di testa, uscito di senno, fuori come un poggiolo, cioccato come una lama: decidete voi . Perché uno vede questo The Soul of a Man e gli cascano le braccia e pure qualcos’altro. Ora, Buena Vista Social Club ha avuto il suo bel riscontro sul pubblico borghesuccio. Il film era il compitino di un cineasta senza idee cui il grande musicista Ry Cooder aveva presentato una vitale schiera di super abuelos cubani. E nel 1999 – forse per ansie millenaristiche, chissà – una congiura a livello mondiale ha poi sancito il successo di tutto quanto fosse “latino” (da Ricky Martin a Santana, dalla chiattona Lopez a qualunque stramaledetto ballo con cui agitare le chiappe), compreso il suddetto filmino amatoriale. E Martin Scorsese avrà pensato: riproviamo il colpo e affidiamo al pensoso Wim uno dei film che sto curando sul blues… del resto c’è un pubblico che s’è comprato e letto pure i libri del Maestro teutonico, raccolte di pensierini come Stanotte vorrei parlare con l’angelo o saggi sul potere della visione e del ricordo (bella intuizione: conosco un benzinaio di Torriglia che ha tesi non dissimili, ma nessuno gli dà retta), così come l’emblematico volume fotografico Una volta, una sòla colossale e parecchio costosa dove, a fianco di fotografie fatte dal nostro eroe (alcune belle, altre da fotoamatore alle prime armi), apparivano risibili poesiuole che immancabilmente esordivano col verso: “Una volta ho visto”, raggiungendo l’apice con le immortali parole: “Una volta ho visto John Lee Hooker”. E basta, giuro. Vabbeh, il mercato c’è, si saran detti: assecondiamolo! E io fesso ci son ricascato e son finito all’Anteo a ciucciarmi questa autentica cazzata siderale.

Mentre altri registi hanno scelto periodi specifici del blues, fenomeni o correnti, Wenders opta – Scorsese complice – di occuparsi di tre casi curiosi: Blind Willie Johnson, Skip James e J.B. Lenoir. Che sono in relazione tra di loro perché: sono neri americani, suonavano il blues, sono morti e Wenders ha deciso a capocchia di farci un film. Chiaramente la regia non si preoccupa di dare un senso ai passaggi tra le loro storie e del resto il senso non c’è. A dire il vero manca anche il contesto (cosa sia il blues, dove nasca, come evolva, cosa significhi per la cultura afroamericana, etc.: basterebbero cinque minuti per far capire a un profano di cosa stiamo parlando) e delle vicende di questi artisti veniamo a conoscere alcune spigolature, le curiosità, poco altro. Siamo a livello di “forse non tutti sanno che”, ve l’assicuro. Il vero problema che il pensatore tedesco si pone è però evidente: come raccontare Blind Willie Johnson e Skip James, dal momento che non esistono loro immagini cinematografiche? Semplice: le giriamo noi e antichiamo il tutto con fotografia anni Trenta e definizione tremolante, passo incerto, sporcature varie. Ma ci mettiamo anche i personaggi di contorno, eh!, bisogna vedere che c’è un regista qui, mica uno passato per caso! E così abbiamo l’imprenditore cattivo che fotte il bluesman e ha il ghigno rapace. C’è la ragazza che s’innamora del prode chitarrista e le spuntano le ciliegie colorate sotto le orecchie e c’è anche il vicinato di neri che vorrebbe la musica del diavolo e si rammarica perché Skip James all’improvviso canta il gospel. Poi Wenders ci mette le svisatine comiche perché, sí, è anche spiritoso, lui. E come fosse una presa di sale, condisce anche con un po’ di sano autobiografismo che farà autore narciso, d’accordo, ma se lo merita dopo fetecchie sesquipedali come Fino alla fine del mondo e Crimini invisibili. Poi, siccome è un tipo creativo, s’inventa pure una voce fuori campo (di Blind Willie) ricca di patetismi d’accatto (come le invocazioni “oh Lord!”) mentre sullo schermo si alternano immagini dello spazio cosmico dove, sul Voyager, la musica eterna dei bluesmen viaggia verso l’ignoto. Cosa viene fuori? Un film orrendo, raccogliticcio e irritante come uno jalapeño nel culo, dove l’unica cosa bella è la musica e tutto il resto fa rabbia per inconsistenza e presunzione. A parte me, che le storie di questi qui le conoscevo già, intorno vedevo o serena accettazione (e del resto ci sono 40 gradi, abbiamo Berlusconi al Governo e Rutelli all’opposizione e ti lamenti di Wenders?) oppure sconcerto, perché questo film non racconta nulla e quando ha del buon materiale audio/video lo mixa in fretta, senza grazia e gusto estetico. La narrazione si perde in futilità e non valorizza alcuni momenti realmente graziosi (i due svedesi che hanno registrazioni inedite di Lenoir). Il montaggio è discontinuo e così la pessima fotografia con diversi tipi di digitale. Al di là di fastidiosi flickeramenti e pixelature (come nei falsi spezzoni d’epoca) il Maestro si trastulla addirittura con lo slow-motion, come un bambino che ha appena trovato la telecamera sotto l’albero. Si potevano utilizzare le foto d’epoca, le testimonianze dei musicisti che con questa gente hanno lavorato o che li hanno già omaggiati: niente di niente. The Soul of a Man non documenta, annoia e strazia e non possiede alcun rigore (né valore) formale ed è l’opera di un regista superficiale e ignorante (oh: ci sono pure degli smarroni nei titoli delle canzoni: ma si può?). E non è finita: per dare corposità al tutto e per azzardare il colpaccio commerciale col disco (riuscito financo coi pallosissimi Madredeus, dopo l’insopportabile Lisbon Story), ecco che le canzoni dei tre bluesmen sono omaggiate da tanti musicisti contemporanei, alcuni degni, altri no, tutti comunque della schiera che fa figo citare più che ascoltare e che per Wenders fa figo mettere in scena. Che ‘sti qui, poi, non abbiano mai inciso un blues prima d’ora non sfiora minimamente il fine metteur en scene, ma state sicuri che nessuno sentirà gli originali gracchianti: molto meglio le versioni moderne, ripulite, cantate per benino dai musicisti finto-alternativi. Esco dal cinema letteralmente incazzato come una belva (forse s’è intuito, no?), pensando che adesso, magari, qualche fesso ci cadrà e comincerà a straparlare di blues. Ma è più facile il contrario perché The Soul of a Man è una grossa palata di merda, dove una regia deficiente non si chiede mai cosa stia facendo e con quale finalità. Film visto in una multisala che di questi prodotti falsi si fa vanto e che accoglie i suoi spettatori con aria condizionata antartica, pappataci equatoriali, schermo fuori fuoco e accensione delle luci sui titoli di coda, mentre scorrono delle immagini. Che il dio del cinema mi strafulmini se tornerò un’altra volta all’Anteo e mi si secchino e cadano i coglioni se vedo ancora un film di Wenders. Infine – e poi chiudo, ché non posso farmi un fegato così ogni volta – constato che molta critica nel ricatto wendersiano ci casca a piedi uniti senza chiedersi cosa dovrebbe darci un film così, e mi riferisco a Roberto Nepoti (e non mi stupisce) che su Repubblica riesce addirittura a scrivere di “poesia per immagini” (?!) e a Mauro Gervasini (e questo mi addolora tanto) che su FilmTV parla di “grande autore”. No, proprio no, credetemi. E voi, là fuori — per piacere — non fatevi prendere per il culo. (Cinema Anteo, Milano; 26/6/03)

397 — L’immenso Boss e incidentalmente Radio Killer di John Dahl, USA 2001

397 — L’immenso Boss e incidentalmente Radio Killer di John Dahl, USA 2001

Ieri sera abbiamo visto Springsteen a San Siro e non la farò lunga: di tutti i concerti del Boss che ho visto questo è stato il più epico e indimenticabile. Certo: a Genova, nel 1999, a casa mia, era stato emozionante come poche cose nella vita (tipo terzo gol di Rossi al Brasile nel 1982, La casa sulla Trubnaja di Barnet, la sberla di D’Agostino a Sgarbi, cose così), ma ieri abbiamo raggiunto ulteriori vette. Entriamo nello stadio verso le 19, assieme alla cugina Alessandra, suo fratello Stefano, Pier Paolo e Federica: caldo fottuto e, tutti boccheggianti e bermudati, ci piazzamo come sardine a una ventina di metri dal palco. Il concerto parte ed è una cannonata: il Morricone di C’era una volta il West dà i brividi e poi esplode The Promised Land. Lacrime, canti e balli sino a un’emozionante The River e alle prime gocce dal cielo. L’ironia vuole che su Waitin’ On A Sunny Day venga giù un autentico nubifragio, con lampi e tuoni e il timore che si scateni il panico. All’inizio la pioggerellina fa quasi piacere, poi sembra di essere sotto una cascata amazzonica e intanto la temperatura scende da 34 gradi a 20 in pochi minuti. L’acqua non viene assorbita dal prato e l’abbiamo tutti alle caviglie. Siccome siamo caldi si leva una condensa da paura e Pier Paolo e Barbara, con gli occhiali, non vedono più una cippa. Io mi metto il cellulare sotto ai coglioni perché sono completamente fradicio. Come a Verona anni fa, Bruce esegue al volo Who’ll Stop the Rain ma il canto propiziatorio non attenua le secchiate d’acqua e si continua cantando e ballando, consci di essere testimoni di un evento unico, incuranti di temperatura, acqua gelida e disagi vari. Tre ore di euforia con un finale che inanella (tra le altre) una Badlands letteralmente ruggita, Thunder Road, Born to Run gridata e liberatoria, Dancing in the Dark saltata da tutto lo stadio e una Rosalita che nessuno vorrebbe finisse più. Usciamo da San Siro a pezzi, sordi, zuppi come spugne, con tutti i cellulari da buttare via (un sacchetto, ecco cosa dovevo portare sotto lo scroto… come non averci pensato!), ma immensamente felici. Massì, poi uno si mette magari a fare due conti ideologici e Springsteen è impegno o disimpegno?, e tante altre menate. Ma non me ne frega un belino: è stato bellissimo e basta. E oggi abbiamo passato la giornata a riprenderci, addivanati e mocciosi a casa dei genitori di Barbara dov’eravamo ospiti per l’occasione (è lontana 5 minuti dallo stadio), sinché, su Tele+ non è passato questo horror mediocre. Barbara senza esitazioni ha imposto la visione: Lewis, studente per bene, attraversa le highways col fratello Fuller, appena uscito dal carcere. Questi ha una bella pensata: prendiamo per i fondelli un camionista radioamatore. Beccano tale Chiodo Arrugginito, camionista dalla voce tetra e dall’incazzatura perenne. Va tutto in vacca perché Chiodo Arrugginito ha il senso dell’umorismo di Giovanardi e il cervello di Gasparri e vuol fare la pelle ai due fratelli e all’amica Venna. Il finale “aperto” garantisce una futura progenie di sequel. Bella fotografia notturna, con prevalenza di rossi, e almeno una scena figurativamente interessante (la fuga nel campo di pannocchie, omaggio a Hitchcock). Non c’è nessuna razionalità nella trama (siamo dalle parti di Duel, ma almeno sei o sette categorie sotto): il film diventa presto metafisico e la tensione è sostenuta con mestiere. Serie B, dài. Ah: Leelee Sobiesky è bruttissima, nonostante Pier Paolo ne sia innamorato da tempo. Prima di Radio Killer abbiamo visto distrattamente La casa stregata, con Pozzetto e Gloria Guida con gli occhi pallati e la fronte quadrata (mai capito perché piacesse così tanto, boh). Girato tremendamente, ha giusto un po’ di ritmo, ma i bambini meritano di meglio di un cane che parla con quindici anni d’anticipo su Tequila e Bonetti. Poi c’è pure cascato l’occhio sull’orrendo Il ragazzo dal kimono d’oro, invece lentissimo e con un Kim Rossi Stuart bamboccio e insostenibile. (Diretta su Tele+; 29/6/03)

398 — Senza parole, Maledetto G8 di Roberto Torelli, Italia 2002

398 — Senza parole, Maledetto G8 di Roberto Torelli, Italia 2002

Il G8 di Genova ha visto la presenza di migliaia di videocamere accese che hanno potuto documentare lo svolgimento dei fatti. Dai chilometri di nastro girati sono stati ricavati diversi film e questo Maledetto G8 si propone di dimostrare l’esatta cronologia di ciò che ha sconvolto le strade della mia città il 20 e il 21 luglio del 2001. Con un montaggio serratissimo di video prodotti dai manifestanti e dai vari organi indipendenti di informazione, spesso commentate dalle cronache di Radio Popolare e Radio Gap, il bel film di Torelli testimonia la tattica scellerata e per nulla casuale della polizia e della Pubblica Sicurezza che hanno attaccato preventivamente le manifestazioni pacifiche tenendosi ben lontani dalle esigue e utilissime frange di fantomatici black bloc, che intanto facevano il comodo loro in altre parti di città. È assolutamente banale e sconcertante, ma come già più volte testimoniato, inconfutabilmente vero. Stavolta ce lo dimostrano le immagini, asciutte, pulite, inequivocabili. Fin dalla mattina del 20 luglio Genova è attraversata da gruppuscoli di nero vestiti che disselciano e sfasciano allegramente, ma lo scontro con loro non avviene mai. Le cariche che seguono sono invece indiscriminate, i pestaggi gratuiti: i Defender sono lanciati sulla folla in spregio di qualunque logica razionale, ma perfettamente coerente con l’idea di reprimere ogni dissenso, meglio se pacifico. E per il terzo principio della dinamica c’è ovviamente una reazione che ha portato a ciò che sappiamo in piazza Alimonda, quando, dopo l’ennesima carica con i gipponi, uno di questi rimane in mezzo ai manifestanti inferociti. In testa al film Haidi Giuliani rivendica il diritto non a combattere, ma a resistere e questa sembra la tesi del film: quello che è accaduto è solo il frutto delle reiterate provocazioni di chi doveva gestire l’ordine e ha invece avuto totale libertà di massacro. Non c’è alcun criterio nella gestione della piazza, solo cieca e ottusa violenza. Ogni manifestante catturato viene pestato a sangue dai celerini, incuranti che esibisca credenziali mediche, legali o giornalistiche. Si infierisce sui corpi con calci, manganellate, pugni: una mattanza che coglie di sorpresa giovani e anziani, uomini e donne, manifestanti scafati o inesperti, reattivi o pacifici. I fatti della Diaz non sono documentati visivamente più di quanto avesse già fatto Blob. Del carcere di Bolzaneto, ovviamente, non si vede nulla, né probabilmente credo si saprà mai qualcosa (in termini ufficiali). Tre giorni di dittatura militare, alla faccia di chi ancora crede che la violenza l’abbiano portata i manifestanti. Un documento importante, sgombro di retorica, intelligente e drammatico che dovrebbe trovare altri canali di distribuzione perché se non c’eri, lì in mezzo, non ci puoi credere, veramente. (Il film è uscito con L’Espresso, tra un simil-porno e l’altro). (Vhs originale; 1/7/03)

399 — Tutta la conoscenza del mondo del disorientato Eros Puglielli, Italia 2002

399 — Tutta la conoscenza del mondo del disorientato Eros Puglielli, Italia 2002

Com’era da aspettarsi, il primo film a distribuzione nazionale del mio amato Puglielli è uno strano prodotto dalla trama vagamente assurda (angeli, conversioni, guarigioni) e dal messaggio non chiarissimo: i miracoli e gli angeli esistono e per incontrarli non serve tutta la conoscenza del mondo. Ma qualcos’altro, se non ho capito male (cosa assolutamente probabile, ma la colpa non è mia, è di Puglielli, in ogni caso: il cliente ha sempre ragione. Vale al ristorante come al cinema, eh). Apprezzo la buona direzione degli attori, tra cui spicca Giovanna Mezzogiorno abbastanza controllata e senza urli. Costato due miliardi di lire, mi sembra un film incompleto: possiede momenti belli, altri non riusciti, infantili; la tensione è altalenante e bella fotografia e montaggio non riescono a levarmi una fastidiosa sensazione d’irresolutezza. Attendo fiducioso altre prove di Puglielli, sicuro che farà di meglio. E sempre a proposito di cinema, non ci facciamo mancare nulla, neanche al Parlamento europeo, dove il nanetto isterico ha ricordato al deputato tedesco Schulz che qui da noi stanno girando un film sui campi di concentramento e che lui sarebbe stato perfetto per la parte da kapò. Originale modo di bandire provini per attori, no? E per completare il menù, da noi, qualche polveroso corsivista da quotidiano si è messo a rievocare il film Kapò piuttosto che rendersi conto della colossale figura di merda che facciamo ogni qualvolta l’orecchiuto parla. Pagheremo caro, pagheremo tutto. (Vhs originale; 4/7/03)

400 — Perverso il giusto, Secretary di Steven Shainberg, USA 2002, e poi la solita sclerata contro Kevin Smith

400 — Perverso il giusto, Secretary di Steven Shainberg, USA 2002, e poi la solita sclerata contro Kevin Smith

Il dramma che sfocia nel grottesco abnorme (tipo Happiness) o la satira che diventa caricatura sono vizi del cinema indipendente americano formato Sundance, un cinema che si bea nella sua inconsistenza, credendo che basti qualche sberleffo per fare un discorso, magari incorniciandolo in un abbagliante nitore formale (o meglio: in un’esasperata estetica del brutto). Il pubblico si vede sullo schermo e non lo sa. Ride di sé, della sua immagine riflessa nello specchio deformante, sentendosi diverso e superiore. Questo temevo di Secretary — dall’alto della mia umiltà cinecritica — e invece, sorpresa, pur flirtando col genere, il film di Shainberg riesce a rimanere al di qua dello steccato e, nel finale, disvela l’orrenda verità. Siete come loro, perché loro sono come voi. E parliamo di due perversi complessati sadomasochisti, un avvocato e la sua segretaria. Provincia americana incolore e insapore: lei, Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal, faccia talvolta interessante, più spesso da orsacchiotta malinconica) è una autolesionista con padre alcolista e madre decerebrata. Lui, Mr. Grey (James Spader, abbonato al ruolo) esercita il suo potere, tra desiderio e frustrazione. Finiranno come tutti i borghesi, sposati e appagati in un ménage piattissimo dove trasgressione e perversioni sono la noiosa normalità. Badalamenti commenta sardonicamente. Buon film dalla costruzione ineccepibile con giusto una flessione nel prefinale; però Shainberg sembra aver gusto e il suo film non è un bluff. E a proposito di bluff e autori sopravvalutati (vedi la recensione 99 su Miopia Critica): esce in Italia Dogma, l’ultimo film di quel Kevin Smith che tenta di recuperare i fasti di Clerks. All’epoca, eroico e solo contro tutti, avevo sobriamente definito Clerks una solenne cazzata. Riuscita bene, okay, ma pur sempre una cazzata. Ora la critica che mercanteggia i suoi giudizi e si appecorona dietro al primo fesso che grida al miracolo, è costretta a ritrattare e ad ammettere che Smith era ed è un miserabile cialtrone. Avevo ragione e lo so solo io, maledizione! (Vhs originale; 5/7/03)

401 — Ore disperate del tranquillizzante (sicuri?) William Wyler, USA 1955

401 — Ore disperate del tranquillizzante (sicuri?) William Wyler, USA 1955

Evadono in tre: il duro Griffin, suo fratello e l’idiota Kubisch. In fuga, finiscono nella casa della pacifica famigliola Illiard e la tengono in ostaggio nell’attesa del recapito di un po’ di denaro per fuggire. Bell’idea del cacchio, anche perché fratello e compare ottuso mettono a repentaglio il piano di Griffin (Bogart) e la famiglia prigioniera è esasperante, roba che io li avrei giustiziati dopo 5 minuti e vaffanculo: piuttosto che sentirli ancora preferisco la sedia elettrica, eh. Bogart disprezza l’ordinaria tranquillità, la beneducazione e la civiltà degli Illiard e s’intravede qualche germe anarcoide nello script, ma i tre faranno la fine del topo, in un finale che più positivo (e punitivo) non potrebbe essere. A tal punto che io ci vedo dell’ironia… vabbeh, ognuno se la racconta come meglio crede, dài. Ore disperate ci mette un po’ a carburare ma poi fila via veloce, grazie a una buona sceneggiatura. Bogart è rugoso come una corteccia di sughero e ben poco mitico (è un nanetto col testone, ma ha negli occhi l’avvilimento giusto), i comprimari sono coerenti. Messa in scena interessante: pochissimi primi piani, tanti campi medi (con molti grandangoli esasperati, dal terreno) e piani americani, giocando sulla composizione dell’inquadratura e sul montaggio interno. L’ho imposto a Barbara che ha contestato apertamente durante tutta la visione, la stolta, e ha concluso che non era la serata giusta. Del resto prima aveva rifiutato La pianista perché è un film “invernale”. Se lo dice lei. (Vhs da RaiTre; 8/7/03)

402 — Ho fatto splash dell’effervescente Maurizio Nichetti, Italia 1980

402 — Ho fatto splash dell’effervescente Maurizio Nichetti, Italia 1980

Dopo averlo recuperato l’anno scorso in vhs dagli archivi Mediaset, ho l’occasione, a 23 anni dalla prima visione su grande schermo, di rivedere il mio amato Ho fatto splash. Luisa Morandini lo presenta allo Spazio Oberdan assieme a Maurizio Nichetti in una rimpatriata per niente nostalgica, ma molto affettuosa. Ci sono anche i Morandini seniores e purtroppo poco altro pubblico. Devo subito dire che visto su grande schermo Ho fatto splash fa decisamente tutto un altro effetto: le lentezze enfatizzate dal video – dove siamo abituati a un’altra velocità – qui non pesano e si può apprezzare il gran lavoro scenografico e la cura del particolare. La sceneggiatura (che all’ultima occasione m’era parsa un po’ monca, senza un vero finale) funziona: è la storia di tre giovani donne la cui vita, già abbastanza sconvolta per conto loro, viene ulteriormente incasinata dall’arrivo di Nichetti che s’è appena svegliato da un sonno di quindici anni indotto dalla tivù (o da Nilla Pizzi; o dall’effetto narcotico combinato). Carlotta è l’unica che lavora, Angela e Luisa “fanno cose”, come direbbe Moretti. Sognano il cinema, il grande amore, l’occasione. Ma questo non è un film piagnucoloso, tutt’altro. Quello che traspare immediatamente è la positività del ritratto di quella generazione, senza alcuna forzatura. Nichetti non dimentica la contemporaneità (si veda la classe di ragazzini, specchio deformato delle tensioni giovanili), ma non vuole affrontare programmaticamente le grandi tematiche esistenziali. Lo fa sottovoce, ricordandoci che la vita è sogno, gioco, immaginazione, ironia e al contempo mette in guardia garbatamente dal potere pervasivo di tivù e pubblicità che tutto uniformano. E poi il film — ricchissimo, musicale, ricercato — fa ridere di gusto omaggiando tutta la grande tradizione del cinema delle origini in un crescendo inarrestabile di catastrofi esilaranti (il matrimonio, il ricevimento, la messa in scena teatrale de La tempesta di Strehler); un mondo perturbato dall’innocenza del protagonista, un paese delle meraviglie raggiungibile solo attraversando lo specchio. A fine proiezione c’è il dibattito che in realtà è un assolo di Nichetti (si definisce “il mimo più loquace del mondo”) che si diverte a raccontarci tante curiosità della lavorazione film. Dal rapporto con gli attori, all’improvvisazione utilizzata per scrivere i dialoghi, al ricorso agli artigianali e riuscitissimi effetti speciali, alla fitta rete di amicizie e collaborazioni professionali che permise di girare un film così ricco con soli 400 milioni di allora. Incassò 3 miliardi, ma al confronto dei 6 di Ratataplan (costato 100 milioni!) si parlò subito di flop. Noto in Nichetti anche un certo livore nei confronti di mercato, critica, altri autori e altri media, come se il suo lavoro non fosse abbastanza riconosciuto e premiato. Evidentemente è così ed è un gran peccato. Comunque (da pronunciarsi con vocali aperte, da snob milanese radical chic) “Strehler è sempre Strehler”. (Spazio Oberdan, Milano; 9/7/03)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua — 37)