di Franco Pezzini

[Qui la puntata precedente]

The Weir Judge Project

Con le loro differenze, i testi di Le Fanu influirono profondamente sul mito letterario dell’hanging judge: a partire da due autori vittoriani che da quella base svilupparono storie di varia celebrità, cioè Robert Louis Stevenson — con un romanzo che peraltro non tratta di fantasmi e neppure è tecnicamente fantastico — e Bram Stoker. Con sviluppi divergenti: se il secondo porterà a definitivo compimento una lettura del Giudice Impicca-impicca come mostro, il primo al contrario ne recupererà proprio nel segno del doppio, e senza nulla togliere alla terribilità del personaggio, una (pur coperta, inaccettata) dimensione umana.

Per una di quelle sciagure di cui la storia della letteratura non è avara, il romanzo Weir of Hermiston di Stevenson restò interrotto dalla sua morte, 1894, e fu pubblicato nel 1896: ciò che permette soltanto di immaginare, grazie all’epistolario e al lavoro dei biografi, lo sviluppo ulteriore e (forse) la conclusione. Quanto resta è però sufficiente per ravvisarvi non solo il culmine dell’arte dell’autore — un testo di abbacinante bellezza, che Stevenson stesso confidava sarebbe stato il suo capolavoro — ma una tappa ineludibile per la pista che stiamo seguendo.

Si è detto che Weir of Hermiston non tratta di fantasmi: ma occorre subito correggere il tiro dell’affermazione, visto che il Prologo — che conduce in quel profondo della Scozia le cui forti tinte avevano arricchito le fantasie di Stevenson già da bambino — di fantasmi parla eccome. O almeno di apparizioni accreditate da racconti locali: “Ma il nostro tempo è dominato dall’incredulità; ben presto questi superstiziosi abbellimenti scomparvero e nei ricordi degli sparsi abitanti della contrada rimasero, nudi e imperfetti, i fatti della storia, come ossa affioranti di un gigante là sepolto. Oggi, nelle notti d’inverno, […] si racconta ancora, tra il silenzio dei giovani e con le aggiunte e le modifiche degli anziani, la storia del Giudice e di suo figlio, il giovane Hermiston, che svanì nella memoria degli uomini” (così l’edizione I Weir di Hermiston per i tipi Garzanti, 1982, cui in generale mi atterrò per le citazioni). Ad annunciare insomma una storia dove i fantasmi in scena saranno quelli del mondo interiore, di volta in volta incalzati nei più segreti meandri o lasciati velati a evocare inquietudini; e insieme i fantasmi della memoria, che ricondurranno il Giudice e suo figlio (torna dunque il conflitto polare di autorità e generazioni) a una condizione sfuggente non troppo dissimile da quella delle ombre delle case lefanuiane.

Coi suoi nove capitoli sopravvissuti, il romanzo è evidentemente troppo complesso per permettere in questa sede un’analisi puntuale, che del resto andrebbe ben oltre il senso del nostro itinerario: ma già il primo capitolo, alla prima riga, ci conduce al cospetto dell’hanging judge. “Il Giudice, Lord Presidente della Seconda Corte Suprema (Lord Justice-Clerk), non era di quella parte del paese, ma sua moglie vi era conosciuta fin da bambina e, prima di lei, tutta la sua famiglia”. Jean Rutherford di Hermiston è una donna tremula e religiosissima, erede di una schiera di trepide madri a compensare il sanguigno vitalismo dei padri (basti dire che quello di Jean, con dieci processi pendenti, aveva tirato le cuoia mentre presiedeva a una delle blasfeme riunioni di un Hell-Fire Club da lui fondato); e proprio per il suo evidente spirito di sottomissione era stata impalmata da Adam Weir, magistrato non giovanissimo, uomo fatto da sé e di spirito a dir poco ruvido, che aveva tratto dal matrimonio beni e titoli. La presenza di Weir incute timore, ma Stevenson descrive con amabile ironia la frustrazione del pubblico castigamatti di fronte alla gestione disastrosa della casa da parte di Jean; e il loro unico figlio, Archie, da lei allevato a suon di racconti devoti presbiteriani (lacrime di commozione comprese) non può non trattenerne i valori.

Archie bambino rimane dunque colpito quando la parola persecutore — massimo epiteto di nefandezza nei racconti di Jean — viene scagliata con fischi e schiamazzi contro il padre, «Hermiston il boia», e quello in risposta dipensa uno sguardo alla “plebaglia con quell’espressione ferocemente beffarda che, dicevano, assumeva talvolta nell’emettere una sentenza”. E col tempo il ragazzo, che non ha l’indole sottomessa di Jean, mostra di non partecipare affatto della sua incondizionata ammirazione per il Grand’Uomo di casa. Quello, enigmatico e taciturno, le rare volte che parla si esprime in termini volgari, aspri e nient’affatto devoti; Archie osserva che se Dio è amore, “il nome di mylord, per tutti quanti lo conoscevano, equivaleva a terrore”; insomma colui che la gente chiama (guarda caso) “il giudice impiccatore” appare l’antitesi di tutto ciò che è stato trasmesso ad Archie. E poco può tentare ormai Jean, con le sue contraddizioni buoniste, per togliergli dalla testa una simile valutazione — tanto più che la brava signora si spegne poco dopo.

Quell’incapacità di comunicare, se non attraverso brevi battute sarcastiche, che rende tale padre inavvicinabile dal figlio; la sua continua immersione nello studio degli atti, con lunghe veglie notturne alla scrivania e terribili performance in tribunale, che vede celebrare come leggendaria la sua abilità di giurista; le stesse attitudini di forte bevitore che gli lasciano la mente lucida ma fanno emergere la volgarità dell’ex-plebeo, tutto ciò non può che peggiorare costantemente il rapporto tra i due uomini. Archie non coglie quella velatissima tenerezza paterna che il giudice ha scoperto con sorpresa di provare; e neppure gli altrettanto velati tentativi che lui azzarda per avvicinarlo, destinati così ad altrettante frustrazioni. “Queste nature risolute, questi uomini di ferro non si attendono simpatia o comprensione. Se non gli riuscì di conquistare l’amicizia, o anche la tolleranza del figlio, mylord proseguì su per la grande, nuda scala del dovere, senza conforto e senza perdersi d’animo. A volte arrivava ad ammettere che forse un più intimo rapporto con Archie avrebbe potuto dargli un piacere più grande; ma il piacere, nella singolare alchimia della sua vita, era un surrogato che solo gli sciocchi cercavano”.

Ma c’è dell’altro che il giovane non coglie, o piuttosto non accetta: e cioè che, nonostante la netta scelta di campo dei valori materni inculcati con tutta un’educazione, egli caratterialmente assomigli al padre. Ad Adam lo richiamano gli aspetti più impetuosi della sua natura e la drammaticità della dialettica ribellione/sottomissione, senza però averne recepito la capacità di autocontrollo. Isolandosi dunque per inesperienza (si è parlato di infanzia politica) nell’idealizzato legato materno della tenerezza, dei suoi oggettivi valori ma insieme dell’insoddisfacente sintesi che a essi si accompagnava, Archie passa dall’incomprensione della propria identità ad una sostanziale incompletezza. Se nei confronti del padre “Non riusciva a capire come il giudice feroce e lo studioso freddo e assiduo potessero essere la stessa persona: gli sfuggiva il nesso; né sapeva prevedere la condotta di una così duplice natura”, anche nei confronti di se stesso egli rifiuta di ammettere che la natura umana è dual. Con tutti gli equivoci, le ambiguità e le ricadute paradossali di ogni semplificazione manichea: un itinerario che, attraverso le migliori intenzioni e le più nobili indignazioni, condurrà questo giovane incapace di regolare gli impulsi fino all’omicidio e alle inevitabili reazioni della società. Non a caso il critico Edwin M. Eigner definirà Weir of Hermiston come l’ultima parola dell’autore del Jekyll “sul tema primario del romance in prosa ottocentesco: il problema della dualità dell’uomo”.

Certo il feroce Adam Weir non è Horrocks e neppure Harbottle: la sua correttezza professionale è assoluta, le concessioni a se stesso minime. Stevenson, con straordinario equilibrio, cesella il ritratto di un uomo caratterialmente rozzo, con una sorta (diremmo oggi) di handicap relazionale: basti pensare al commento “gentile, del tutto insolito per lui, «Povera donnetta»” davanti alla moglie morta, alle goffe attenzioni verso il figlio bambino malato, all’incapacità di dialogare coi propri cari se non a base di trucissimi racconti di omicidi e forche. Sappiamo peraltro dell’esistenza di un modello storico cui Stevenson si ispirò, cioè quel Robert Macqueen, Lord Braxfield (1722-1799), Giudice della Corte Suprema ricordato come “il Jeffreys di Scozia”, le cui storie erano notissime a Edimburgo: il suo sarcasmo feroce e volgare, accompagnato però a una notevole capacità di penetrazione e a una rozza potenza, resta attestato in memorie del tempo — quelle per esempio di un altro celebre magistrato scozzese, Henry Thomas, Lord Cockburn (1779-1854), che Stevenson si procurò durante la scrittura. Certo, altri giudici in Scozia avevano lasciato cattiva nomea di sé (come Sir George MacKenzie, detto il Sanguinario per la ferocia mostrata contro i calvinisti nei panni di King’s Advocate sotto Carlo II, e citato a un certo punto nel romanzo); ma nel caso di Lord Braxfield la terribilità si legava a un’autorevolezza, un coraggio personale e una vitalità che fanno pensare alla losca simpatia di certi vilain di Adolfo Celi, e che influirono direttamente sulla drammatica dignità conferita al personaggio di Adam Weir. Se poi, come osservato da qualche commentatore, lo stile disinvolto del settecentesco Lord Braxfield trasferito sulla scena del 1814 rappresenta nel romanzo una forzatura anacronistica — i costumi giudiziari si erano molto addolciti, come del resto la vita rurale descritta da Stevenson rimanda piuttosto a quella di una generazione prima — ciò attiene alla libertà creativa dello scrittore, e al mondo ideale di quello Scott variamente citato, e che all’epoca avviava la propria carriera di romanziere (Waverley è appunto del ’14).

Nella raccolta di scritti giovanili Virginibus Puerisque, and Other Papers, 1881, Stevenson descrive anzi la fascinazione esercitata su di lui proprio dal ritratto di Lord Braxfield dipinto da Henry Raeburn: come sessant’anni prima un altro scrittore scozzese, John Gibson Lockhart, era stato affascinato da una diversa immagine su tela dello stesso pestifero magistrato. Non si può escludere, come vedremo, che queste celebri pagine sul ritratto fatale dell’hanging judge abbiano contribuito a ispirare Stoker per il terribile quadro campeggiante nella sua The Judge’s House.

Stevenson doveva avere ben chiara la collocazione di Weir in un ideale albero genealogico degli hanging judges. Come rammenta Sidney Colvin nella Nota alla prima edizione del romanzo, 1896 (si può leggerla in calce all’edizione Weir di Hermiston per Sellerio, 1994), “il caso di un giudice coinvolto dalle esigenze del suo ufficio in un grave conflitto fra il dovere pubblico e il proprio interesse o affetto aveva sempre attratto e stimolato la fantasia di Stevenson”. Che non solo aveva presente il romanzo Paul Clifford di Edward George Bulwer-Lytton, col finale in cui il giudice Sir William Brandon viene a sapere che il bandito che sta condannando è il proprio figlio e muore di vergogna (la conclusione prevista per Weir of Hermiston non sarebbe, come vedremo, troppo diversa); ma conosceva bene Mr Justice Harbottle. L’amico William Ernest Henley gli aveva anzi proposto di trarne una trama teatrale; e più tardi Stevenson e la moglie Fanny Van de Grift scriveranno insieme The Hanging Judge. A Drama in Three Acts and Six Tableaux, dove (sintetizza ancora Colvin) “il protagonista è tentato per la prima volta in vita sua di venire a compromessi con la giustizia per proteggere la propria moglie dalla persecuzione di un primo marito che riappare dopo esser stato creduto morto”. Non sappiamo quanto ciascuno dei coniugi abbia messo di proprio nel testo del dramma, ma pare che Stevenson non fosse estasiato del risultato. L’opera, “Printed by R. & R. Clark for private circulation only, 1887, Edinburgh”, circolò in effetti inizialmente in poche copie; una versione lievemente ritoccata verrà data alle stampe dalla coautrice solo nel 1914.

Certo, sul piano testuale col Weir siamo distanti da Le Fanu; ma tenendo presente Mr Justice Harbottle emergono suggestioni interessanti per la genesi del lavoro — a partire dall’avvio in un vago contesto di storie di fantasmi e relitti memoriali del passato. Le Fanu definiva Harbottle “savage old epicurean”, e Stevenson descrive l’hanging judge come “a stoical old voluptuary, contented with sound wine and plenty of it” (l’edizione Garzanti traduce senz’altro “un vecchio epicureo, al quale però stoicamente bastava il buon vino”; quella Sellerio, più letterale, “un vecchio buongustaio stoico, che si accontentava di bere vino, e in quantità”); e se le doti di bevitore accreditate ad Adam Weir ricordano certo il Lord Braxfield amico del vino, è difficile non pensare all’assonanza con la bottle cifrata nel nome del personaggio lefanuiano. Il principale elemento connettivo resta però un altro, e cioè il tema del doppio intessuto in tutto il romanzo, e di cui la citata dualità interiore rappresenta solo una delle declinazioni. D’altra parte, considerando la forte influenza di Scott e gli interessi metapsichici che Stevenson coltivò con passione negli anni, pare logico che conoscesse quelle Letters On Demonology And Witchcraft che ci stanno accompagnando di giudice in giudice: anche se non aveva bisogno di trarre da lì (Lettera IX) la storia — pure celebre a Edimburgo — di tal maggiore Weir giustiziato con la sorella per stregoneria, e che a detta dell’amico Henley avrebbe ispirato al Nostro il cognome del suo hanging judge. Quanto al nome Adam, sembra evocare convenientemente il padre per antonomasia del genere umano, con la grevità del suo peccato e i dolori causati dai figli.

Ma almeno un’altra fonte dev’essere ricordata. Per Stevenson, ormai lontano nei Mari del Sud, Weir of Hermiston rappresentava un’occasione di tornare alle ispirazioni romantiche dell’amatissima storia scozzese, e insieme un amarcord del proprio passato di studente di legge a Edimburgo. Una terza spinta motivazionale è stata però sottolineata dai biografi: e cioè l’impressione recata a Stevenson dalla lettura di un romanzo coevo cui egli pure non risparmiò critiche, cioè Tess of the d’Urbervilles di Thomas Hardy, 1891. L’eroina travolta da un fosco dramma giudiziale nel segno della forca è in effetti esempio di quel combinato di inaccortezza, limpidezza interiore e colpevolezza sociale che in forma molto diversa e più volutamente ambigua Stevenson intenderà portare in scena.

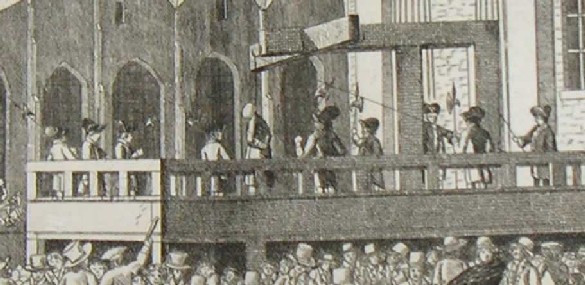

Ma riprendiamo la storia. Unico amabile tra i conoscenti di Adam Weir è un anziano e umanissimo magistrato, il colto ed emaciato Lord Glenalmond, con cui il giudice impiccatore lamenta che il figlio è “tutto sua madre… non saprebbe neanche far sciò sciò a una gallina” — mentre Archie può finalmente trovare in sua compagnia uno spazio di sfogo. Per emulare dunque non il padre, ma Lord Glenalmond, Archie sceglie infine di studiare legge; e gli accade per caso di assistere al processo di tale Duncan Jopp, “rinviato a giudizio per crimini comportanti la pena capitale”. Non sappiamo esattamente cosa Jopp abbia combinato, ma la miseria morale che ha armato i suoi crimini, e la sua condizione umanamente devastata colpiscono Archie; tanto più che il padre, Lord Presidente al processo, sta dando il meglio (o peggio) di sé per spedire il tipo sulla forca. Di fronte a quel “piacere feroce” mostrato dal genitore, e ancor più al “macabro squallore” dell’esecuzione in piazza la crisi del giovane precipita. Così davanti al patibolo si mette a gridare: “Io denuncio questo delitto che offende Dio!”, e poco dopo al circolo studentesco propone come argomento di dibattito Se la pena di morte sia conforme al volere di Dio oppure agli ordinamenti dell’uomo, suscitando preoccupato allarme tra i compagni e un rigetto immediato del tema.

Una certa conflittualità tra generazioni è per noi dato acquisito, e Stevenson stesso proiettò nel romanzo i contrasti avuti a suo tempo col genitore; ma Archie, in quel particolare contesto d’epoca e di famiglia, si rende conto di averla fatta grossa, con una sorta di schiaffo pubblico al padre e a tutto ciò ch’egli rappresenta — e Stevenson, in pagine di straordinaria tensione, ricostruisce l’angoscia del giovane in attesa delle inevitabili ripercussioni. Una situazione interiore che si complica quando Archie avverte — per la prima volta — che il terribile giudice in realtà prova sentimenti, e il tutto innesca nel troppo sensibile giovanotto una confusa deriva di sensi di colpa. Interessante, ai nostri fini, è che a svelare con poche battute la dimensione umana del carattere del giudice (rievocando l’ansia da lui mostrata a una seria malattia di Archie ancora bambino) sia una nostra vecchia conoscenza: cioè quel dottor James Gregory (1753-1824) citato nelle Letters di Scott come narratore dell’episodio del fantasma bastonatore, e dunque fonte di Dumas e Le Fanu. La presenza del cameo di Gregory, figura importante sulla scena d’epoca di Edimburgo, può non stupire nel contesto della ricostruzione storica operata da Stevenson; ma è suggestivo pensare che appartenga a quella costellazione di rimandi che lega insieme le maschere degli hanging judges e i fantasmi di una società, non ultimi quelli legati al rapporto coi padri.

Ovviamente il confronto col genitore è duro, ma la crisi di Archie l’ha predisposto ad accettare qualunque penitenza. Il verdetto di Weir è che il giovanotto abbandoni immediatamente gli studi di legge (“figlio o non figlio, tu hai pubblicamente gettato del fango addosso a uno dei Senatori del Collegio di Giustizia, e sarà mia cura impedire che tu vi sia mai ammesso”) e vada a seppellirsi nella proprietà di campagna a Hermiston per divenirne l’operoso amministratore. Una svolta che permette di notare la liberissima ma coerente ripresa di due topoi dell’evoluzione che stiamo inseguendo: anzitutto il rapporto con la casa, quella di George Square a Edimburgo con lo studio del giudice e luogo della sua legge,  e il suo doppio polare, la tenuta di Hermiston dove Archie conoscerà l’amore, a questo punto schizofrenicamente divise; e in secondo luogo — ma non meno importante — il rapporto tra giudice e studente, rifrazione sociale e paradigmatica del conflitto padre/figlio. Il confronto notturno nello studio dove Adam, associato simbolicamente alle forze della notte, attacca Archie può ben rimandare del resto a un’altra stanza del giudice, nella casa dublinese di Aungier Street: se il vecchio Horrocks aveva minacciato gli studenti di medicina ospiti nella sua casa cercando d’impiccarne uno, Adam Weir si confronta con lo studente di legge suo doppio speculare, simile a lui geneticamente e per studi, e lo impicca soffocandone il ruolo e sospendendolo a quella sorte di esiliato.

e il suo doppio polare, la tenuta di Hermiston dove Archie conoscerà l’amore, a questo punto schizofrenicamente divise; e in secondo luogo — ma non meno importante — il rapporto tra giudice e studente, rifrazione sociale e paradigmatica del conflitto padre/figlio. Il confronto notturno nello studio dove Adam, associato simbolicamente alle forze della notte, attacca Archie può ben rimandare del resto a un’altra stanza del giudice, nella casa dublinese di Aungier Street: se il vecchio Horrocks aveva minacciato gli studenti di medicina ospiti nella sua casa cercando d’impiccarne uno, Adam Weir si confronta con lo studente di legge suo doppio speculare, simile a lui geneticamente e per studi, e lo impicca soffocandone il ruolo e sospendendolo a quella sorte di esiliato.

Confortato dalla parole di Lord Glenalmond e raggiunto un ambiguo equilibrio coi sensi di colpa (“Ho già espresso il mio rammarico a mio padre, che è tanto buono da perdonare la mia condotta”), Archie parte per Hermiston: e di qui in poi la storia si allontana dall’hanging judge, almeno per la parte effettivamente scritta. Archie diviene dunque oggetto di innamorata devozione da parte dell’ancora piacente ed energica Kirstie che sovraintende alla casa, dove il giovane si reclude sprezzando le insipide compagnie dei signorotti dei dintorni; conosce i parenti di Kirstie, i Quattro Fratelli Neri di Cauldstaneslap, sorta di pittoreschi eroi da ballata, e soprattutto la sorella, un’altra Christina/Kirstie ennesimo doppio, di cui finirà per innamorarsi riamato; e subisce la visita dello Jago di turno, il subdolo conoscente Frank Innes, che penetra il segreto degli incontri tra i due amanti e per maligna superficialità innesca la crisi che porterà alla tragedia. Tra richiami a Scott e appassionate descrizioni di una Scozia ruvida e romantica, introspezioni di rara efficacia (l’incontro in chiesa tra i due giovani con il flusso delle rispettive emozioni rappresenta una delle pagine più scintillanti — e meno conosciute — della letteratura d’amore di tutti i tempi) e dialoghi intensi come quello notturno di Archie con la governante, il tutto culmina in una scena drammatica. Il giovane, convinto di proteggere Christina che difficilmente potrebbe sposare, cerca di imbrigliare anche quell’amore come ha fatto con la propria vita; allora lei reagisce offesa, un doloroso abbraccio li riunisce… e tutto termina, per la morte dell’autore probabilmente la stessa mattina della composizione dell’ultima riga.

Ma inizia il mistero del seguito. Per quanto ne sapeva la figlia (e collaboratrice) di Stevenson, nelle sue intenzioni il pessimo Innes profittava della crisi tra i due giovani per sedurre Christina. Quindi, nell’ordine: il silenzio di Archie ingenera nell’altra Kirstie e nei Quattro Fratelli Neri l’idea che proprio lui sia il responsabile, suscitando sdegno collettivo e desideri di vendetta; appreso a sua volta da Christina che il seduttore è Frank, Archie lo uccide, è arrestato e condannato a morte al cospetto di suo padre; Kirstie viene a sapere la verità, ne informa i Quattro Fratelli Neri e costoro, degni eredi di una stirpe guerriera, attaccano la prigione e liberano Archie; questi fugge con Christina in America. L’hanging judge, protagonista del “pesante caso di coscienza” che Stevenson voleva immettere nel finale, muore però per l’emozione: quella dimensione dei sentimenti sepolta sotto il ruvido manto della funzione, e che invece il sagace dottor Gregory aveva saputo individuare, ha la meglio su di lui. Come registra ancora Sidney Colvin, “la posizione e il destino del giudice, che affronta, novello Bruto, il dovere di mandare il proprio figlio al patibolo ma è incapace di sopravvivervi, doveva, evidentemente, nell’intenzione dell’autore, costituire il dramma essenziale e l’acme del racconto”. Sembra anzi che Stevenson, per risolvere i problemi giuridici di una simile situazione (impensabile per un giudice del civile Regno Unito dell’Ottocento processare uno stretto congiunto) si fosse attentamente documentato. Forse il terribile giudice sta già processando con la solita efficacia argomentativa altri sospetti dell’assassinio di Frank, quando emerge la responsabilità di Archie: a quel punto, anche ritirandosi e lasciando che la legge segua il suo corso, la strada per una condanna sarebbe spianata.

Eppure la situazione è più equivoca. In una lettera a James M. Barrie (1° novembre 1892), Stevenson ammette che inizialmente si proponeva di concludere la storia con Archie che sale sulla forca, ma di aver cambiato idea a un certo punto per aprire a un lieto fine. In effetti alcuni cenni nel testo avallano l’idea di una morte tragica della stessa Christina. Visto che Stevenson detestava la slealtà di presentare un finale diverso da ciò che il lettore si attende dal contesto, possiamo immaginare che in nome dell’happy end avrebbe modificato quei passaggi: ma nei fatti, il Weir of Hermiston che leggiamo conduce virtualmente a una tragedia, indipendentemente da quanto l’autore avesse in mente. E lo scarto tra una e l’altra versione, quella impostata e quella sognata (da Archie?), finisce col richiamare il clima di un’ennesima storia nel segno della forca: quel terribile e splendido racconto An Occurrence at Owl Creek Bridge di Ambrose Bierce, guarda caso più o meno coevo (prima edizione 1890, poi accorpato alla raccolta Tales of Soldiers and Civilians, 1891). Il cui protagonista Peyton Farquhar, pronto per essere impiccato, sembra salvarsi e vive tutta un’avventura poi stroncata dal capestro — insomma, ha immaginato tutto negli ultimi drammatici attimi di vita.

Eppure la situazione è più equivoca. In una lettera a James M. Barrie (1° novembre 1892), Stevenson ammette che inizialmente si proponeva di concludere la storia con Archie che sale sulla forca, ma di aver cambiato idea a un certo punto per aprire a un lieto fine. In effetti alcuni cenni nel testo avallano l’idea di una morte tragica della stessa Christina. Visto che Stevenson detestava la slealtà di presentare un finale diverso da ciò che il lettore si attende dal contesto, possiamo immaginare che in nome dell’happy end avrebbe modificato quei passaggi: ma nei fatti, il Weir of Hermiston che leggiamo conduce virtualmente a una tragedia, indipendentemente da quanto l’autore avesse in mente. E lo scarto tra una e l’altra versione, quella impostata e quella sognata (da Archie?), finisce col richiamare il clima di un’ennesima storia nel segno della forca: quel terribile e splendido racconto An Occurrence at Owl Creek Bridge di Ambrose Bierce, guarda caso più o meno coevo (prima edizione 1890, poi accorpato alla raccolta Tales of Soldiers and Civilians, 1891). Il cui protagonista Peyton Farquhar, pronto per essere impiccato, sembra salvarsi e vive tutta un’avventura poi stroncata dal capestro — insomma, ha immaginato tutto negli ultimi drammatici attimi di vita.

Nei fatti il quadro del Weir resta fluido, e la difficoltà di focalizzare il centro di una materia tanto ricca emerge nella varietà stessa di titoli su cui l’autore ragionò: oltre a quello poi utilizzato, The Justice-Clerk enfatizzava il peso della figura paterna, The Two Kirsties of the Cauldstaneslap la dimensione passionale e The Four Black Brothers l’avventurosa eredità scottiana. Una sorta d’imbarazzo che del resto lascia traccia nelle edizioni tradotte: che hanno visto titolare il romanzo in Italia anche come Il giudice oppure Cristina, e in Francia Herminston, le juge pendeur. Se poi in un ipotetico happy end Archie sarebbe stato plausibilmente chiamato a reintegrare in chiave di libertà quelle somiglianze che mantiene con il padre, finalmente maturando a livello personale e politico, il finale incompiuto è stato visto come coerente al dramma di una sintesi mancata e forse impossibile tra anarchia della natura e tirannia della legge sociale.

[Continua –]