di Dziga Cacace

L’estate sta finendo e un anno se ne va

sto diventando grande lo sai che non mi va

Righeira, L’estate sta finendo

319 — E ora facciamo tutti un bel Respiro, di Emanuele Crialese, Italia/Francia 2002

319 — E ora facciamo tutti un bel Respiro, di Emanuele Crialese, Italia/Francia 2002

Il ritorno è stato un po’ traumatico. Abituati ai grandi spazi degli States, Milano sembra un villaggetto. Vuoto, oltretutto. La sera vaghiamo come zombie affamati tra strade deserte coperte di cartacce, sinché non incappiamo nel cinema Ducale, che s’arrangia con qualche prosecuzione. C’è quel Respiro che a Cannes aveva ottenuto il premio della Settimana della critica. Il film è diventato un sotterraneo long sellere ha resistito fino a oggi, accolto dal pubblico che non s’è accontentato di un Loach per l’impegno (finto) e di un Allen per il disimpegno (vero), tanto meno di un iraniano per espiare tirandosi martellate sui testicoli. No, stavolta ha premiato il film di uno sconosciuto italiano (Crialese ha esordito negli USA nel 1998, ma non conosco la sua storia). Sul limitare della sala ci viene un dubbio: staremo mica facendo una stronzata? Perché a tirare pacchi d’autore noi italiani non ci batte nessuno e poi, sai, il bla bla sui quotidiani, le terrazze romane, semo tutti artisti e cose così: ci vuole niente a creare un mostro e a vendertelo per l’ultimo regista che vale la pena andare a vedere… (Siete voi che state pensando a Ozpetek, io non ho detto niente). Mah. Siamo due avventurosi, noi, e rischiamo. Si entra in sala.

E facciamo bene, porca malora. Evvai, finalmente un bel film italiano, senza paraculate finto democratiche, poesiuole da strapazzo e attori da camicia di forza. Respiro è splendido. Ed esigente, perché ostico, parlato nel dialetto stretto di Lampedusa. Non è una commedia, non ha attori paratelevisivi, è narrato con parecchie ellissi e mai in maniera didascalica. La storia: Grazia (Valeria Golino), moglie del pescatore Pietro e madre di tre figli, è una ragazza piena di vita ma facile alla depressione, incurante di smorzare i suoi eccessi. Come le dice il marito: quando è felice è troppo felice, quando è triste è troppo triste. Il suo comportamento trova alleati solo nei figli spensierati. Risulta molto più difficile da accettare al marito e soprattutto all’attonita comunità isolana. Davanti allo spettro di un ricovero presso un fantomatico specialista milanese, Grazia fugge aiutata dal figlio Pasquale. Ma la fuga si tramuterà in scomparsa: Grazia è tornata all’acqua dove può sentirsi libera. È un sogno? Una proiezione? La verità? Non lo sappiamo. La comunità si stringe attorno a Pietro in un bagno purificatore. Questo Crialese sa scrivere e sa girare e Respiro risulta equilibrato ed evocativo. Si procede per cenni descrittivi azzeccati e la Lampedusa tratteggiata è molto interessante, misto di solidarietà, duro lavoro, complicità, convivenza con la legge, rivalità feroce tra bande giovanili, compassione familiare e devozione religiosa. E ci sono anche tribalismo, violenza e maschilismo, ma il tocco di Crialese evita qualsiasi folclore. Gli attori sono perfetti, con facce, corpi e movimenti espressivi e risulta perfino gradevole la voce della Golino, la stessa che abitualmente ti ricorda un lavandino sgorgato con l’idraulico liquido. Azzeccate le musiche, pulito il montaggio, emozionante la fotografia che non si adagia nell’estetica del brutto che molte volte ammalia gli “autori” (le discariche, l’architettura fatiscente, il canile abbandonato), né si accontenta di cartoline con sole, sabbia e mare, ma riesce ad armonizzare tutto, dando corpo a una realtà sfaccettata e intrigante. Reduce da un viaggio nordamericano, vedo un film così e penso che più che mai l’intelligenza sia nel sud del mondo. Poi: in una sala che pretende di offrire il massimo degli standard sono d’obbligo titoli di coda con luci accese e schermo rigorosamente tagliato in alto e in basso. Mi chiedo: serve un diploma al MIT per capire come si proietta rispettando il formato della pellicola? (Cinema Ducale, Milano; 1/9/02)

320 — Lo spaventevole Jeepers Creepers di un cialtrone, va’, USA 2001

320 — Lo spaventevole Jeepers Creepers di un cialtrone, va’, USA 2001

Buone recensioni, voglia di emozioni forti e mancanza di alternative ci portano al cinema Orfeo in compagnia della cugina Alessandra. Con Barbara formiamo un bel terzetto di spettatori mai cresciuti, adusi al pacco fraudolento e che ancora godono del brivido a buon mercato degli horror di serie Z, categoria alla quale dimostrerà di appartenere questo Jeepers Creepers firmato dal carneade Victor Salva. In sala ci saranno sí e no quindici persone e noi siamo di gran lunga i più vecchi. La partenza del film è buona: due fratelli tornano a casa per delle vacanze scolastiche. In macchina attraversano una di quelle belle terre di nessuno che si trovano nell’immenso Big Country. La strada, i prati e la noia; passando di fianco a una chiesa diroccata i due protagonisti – Trish e Darry – notano però una godibile personcina sta armeggiando con quelli che sembrano cadaveri impacchettati. Sembrano o sono? Si potrebbe scappare lontano lontano, chiamare il 113, risvegliarsi da un incubo o altro ancora, ma, siccome siamo in un film horror, Darry è troppo curioso: non resiste e va a dare una controllatina scoprendo l’antro di un mostro molto elegante. Una confortevole caverna che al posto della carta da parati ha centinaia di corpi imbalsamati incastonati sulle pareti e sul soffitto. Questo demonietto non va all’Ikea ma ha gusto, non c’è che dire. I due cercano aiuto nella prima località che incontrano: ci si mettono la polizia incredula e anche una veggente che mena sfiga. E finisce male, almeno per Darry che da morto dona senza consenso i suoi occhi al povero diavolo che trascina un’esistenza miserabile, cercando letteralmente i pezzi di ricambio per sostituire quelli andati in malora nel suo corpo. Il primo tempo non è malaccio, con colpi di scena, rarefatto ma teso. Poi si manifesta il satanasso e il fascino sinistro del mistero e l’inquietudine del racconto vanno a farsi benedire. Io proprio non ce la faccio a farmi rapire da un film che mette in scena un mostro con le ali, le unghie lunghe, la barbetta mefistofelica e l’incarnato vaioloso di Bruno Vespa; e poi sarebbe bastato farlo vedere solo nella bella scena finale, quando, compìto come una sartina, è impegnato a ricucire i corpi delle sue vittime. Film buttato via, insomma. (Cinema Orfeo, Milano; 2/9/02)

321 — Armageddon di un vero lestofante, USA 1998

321 — Armageddon di un vero lestofante, USA 1998

La faccenda è semplice e lineare: un asteroide sta per arrivare sulla terra e se qualcuno non lo ferma, moriremo tutti. Gli americani decidono di risolverla loro. Sono i padroni del mondo, sono i più buoni e si vantano anche di essere i più eroici, i più coraggiosi e probabilmente anche i più alti. Ma… un asteroide? E come si fa? Ma che domande, stupido! Lo si fa esplodere in volo e per riuscirci serve una task force di minatori d’eccezione che perforino la pietra spaziale, la imbottiscano di esplosivo e poi, pem!, la facciano deflagrare. Ovviamente i minatori si trovano in un batter d’occhio e sono una masnada di puttanieri, anarchici, farabutti e simpatiche canaglie, tutti con conti in sospeso con la legge, tutti ansiosi di redimersi, tutti – in fondo, in fondo – buonissimi. Finirà bene, com’è da copione, con commoventi sacrifici finali, redenzioni inaspettate, gloria e pace mondiale. Il film è perfetto e putrescente: montato tutto in velocità e senza criterio, senza gusto, con gli stacchi alla cazzo, perché l’importante è muoversi per far vedere quanto si è gggiovani e vivi. Trama elementare (Barbara, con saccenza, prevedeva tutto con largo anticipo), musica roboante, scenografie immense e luminosissime a illustrare lo sfarzo produttivo e due ore e mezzo di prammatica per fare entrare nella testa dello spettatore che quello che sta vedendo è un kolossal del produttore Jerry Bruckheimer. Cast nutritissimo (echi di La grande fuga, Quella sporca dozzina etc.) con Liv Tyler — la mia Liv! — che, nei panni della figlia ribelle del coriaceo Bruce Willis, non è mai stata così bella, ma neanche così cagna, e Willis, perfetto nel ruolo del duro a capo della banda di bastardi. Ideologicamente non dovrei neanche affrontare la questione, ma c’è tutto quello che gli americani vogliono sentirsi dire. Una nazione salda che si fida di un pugno di eroi disposti a sacrificarsi per il mondo intero. C’è uno sporco lavoro da fare (come le guerre per il petrolio) e lo facciamo noi, generosamente, perché nessun altro sarebbe in grado e perché Dio ci ha dato questa missione. Insomma: viene dispiegato il clamoroso complesso d’inferiorità della nazione leader del mondo che non aspira ad altro che gli venga riconosciuto il suo ruolo e la sua inarrivabile superiorità tecnica, economica, politica e umana. Gli altri, nel mondo, sono sfigati, arruffoni (vedi la caricatura dell’astronauta ex sovietico) e soprattutto parolai. Ed è emblematica anche la ricompensa per gli eroi: l’esenzione perpetua dalle tasse, una vacanza al Caesar’s Palace di Las Vegas, cibo a volontà, una rispettabilità sociale, la pace familiare. Questo film rispecchia le elementari richieste di un popolo-bambino ignorante, diviso tra rispetto delle regole, genuino entusiasmo ribelle, irruenza fisica, esuberanza ormonale e inossidabile sicurezza su ciò che sia giusto fare, senza mediazioni o sterili ragionamenti. Il film che ne esce (commesso da Michael Bay) è ributtante e non mostra un minimo d’ironia. Detto questo, lo spettacolo però regge e Armageddon è infame ma si fa vedere ed è vero — come diceva il compagno Riccardo — che il ricatto lacrimale sia ben orchestrato. Lui ci casca inconsapevole e frigna come un bimbo, io resisto con dignità, ma il groppo alla gola mi viene nonostante la situazione sia paradossale. Il dato Auditel è stato clamoroso: 21% di share (quando RaiDue, ultimamente, è impantanata su un dieci, undici per cento) con punte – nel finale – del 39%. È il segnale che siamo pronti a un’altra guerra. (Diretta su RaiDue; 4/9/02)

322 — Troppo tardi, Lo chiamavano Trinità di Sergio Corbucci, Italia 1970

322 — Troppo tardi, Lo chiamavano Trinità di Sergio Corbucci, Italia 1970

E alla fine l’ho visto. Trentadue anni di età, grande stima della coppia Spencer/Hill, un’autentica venerazione per quel piccolo capolavoro che è Altrimenti ci arrabbiamo e, ebbene sí, mai avevo visto questo Trinità. Qualche scena facendo zapping, ma mai dall’inizio alla fine. È uno dei film preferiti del fraterno amico Zook e ogni volta, con lui, mi sentivo un po’ in debito: “Hai visto migliaia di film e ti manca Lo chiamavano Trinità?”. Adesso ho riparato a settembre: ho registrato il film con diligenza (anche se è un western, intendo diligenza come zelo… vabbeh, scusate), l’ho visto e m’è piaciuto abbastanza, niente di più. Lo so: l’età non è quella giusta, però a distanza di ventitré anni dalla prima visione, continuo a ritenere Altrimenti ci arrabbiamo un film godibile, a differenza di tanti altri film di Bud e Terence che ho visto e dimenticato e che, rivisti, mi sembrano d’insostenibile e infantile semplicità, narrativa e registica. Spencer è Bambino, il corpulento fratello maggiore, scocciato dalla prontezza (fisica e mentale) del minore Trinità. È condannato a sopportarlo e lo schema si ripeterà negli anni a venire, qualunque sia il contesto di riferimento. Qui sono una strana coppia di cialtroni che vivacchiano nel Far West. Bambino ha scippato il posto di uno sceriffo, Trinità si arrangia qui e là contando sulla sua velocità con la pistola. Per motivi non del tutto nobili (stalloni da rubare per Bambino e qualche soddisfazione amatoria per Trinità) la coppia aiuta un gruppo di mormoni a difendersi dalle mire di un prepotente, ma una volta ottenuta la vittoria l’egoismo dei mormoni rimette i due in fuga, verso un secondo episodio che mi dicono risolto meglio. Qui si parte bene (ci sono pure cinque morti, fuori scena, ma stecchiti), si sghignazza in maniera prevedibile e il prodotto diverte. Poi vengono a mancare le idee, si moltiplicano i ceffoni ma la trama si ripete. L’ho visto senza pentirmene, ma è troppo tardi perché entri nel carnet dei miei film culto. Succede, eh. (Vhs da Canale5; 9/9/02)

323 — Inquietante è L’imbalsamatore di Matteo Garrone, Italia 2002

323 — Inquietante è L’imbalsamatore di Matteo Garrone, Italia 2002

È la giornata della grande manifestazione di Roma sulla giustizia. Nanni Moretti è il MC e a un certo punto gli parte la brocca: ne vien fuori un comizio furibondo di gran soddisfazione animale. Lo festeggio andando a vedere il film di uno dei giovani registi che — in qualche maniera — Moretti ha aiutato col suo cinema Sacher. L’imbalsamatore ha avuto un bel successo all’ultimo festival di Cannes ed è venuto il momento della verifica. Diego, bel ragazzo vittima degli eventi, ha una strana relazione col tassidermista nano Peppino Profeta (il bravissimo Ernesto Mahieux). Lavora per lui imbalsamando animali e con lui condivide passioni extra professionali (partouzes con donne compiacenti) e non fa domande quando gli incarichi di Peppino sembrano pericolosi. Perché Peppino sfrutta la sua capacità di cucire e scucire la droga dentro dei cadaveri, tutto per conto della camorra. La coppia funziona a meraviglia e il rapporto filiale tra Peppino e Valerio evolve e quello che è un remoto pensiero di Valerio si trasforma in realtà: Peppino è morbosamente innamorato di lui e quando una donna si metterà tra di loro i conflitti verranno a galla. La costruzione del primo tempo è molto equilibrata e soddisfacente; nella seconda parte c’è qualche lentezza di troppo. Ma soprattutto vengono esplicitate l’ambiguità minacciosa, la sottile ma feroce gelosia, il gioco di velate allusioni, il rapporto omosessuale dissimulato nella complicità maschile. Matteo Garrone ha girato L’imbalsamatore con trecentomila lire e si vede abbastanza in tutte le scene che prevedono dialoghi, programmaticamente divise a metà tra gli interlocutori, con poche alternanze di campo e controcampo. Registicamente, comunque, c’è un gusto per l’immagine che combatte con la scarsità di mezzi e la povertà fotografica viene utilizzata con intelligenza per connotare minacciosamente i luoghi (poca luce, ambienti deserti, lo spettrale Villaggio Coppola vicino Napoli), ulteriormente esasperati dall’uso del grandangolo. Il sonoro è pessimo ma non capisco quanto sia colpa del film o dell’impianto della sala: tra dialetto campano e audio sporco (tipo doppiatore con uno straccio in bocca) seguire i dialoghi è un’impresa. Film scontroso, forse più bello nelle intenzioni che nel risultato, ma comunque interessante. Visto al Nuovo Orchidea con Barbara, Max, Simona e sua sorella Stefania. La sala è stata recentemente rimessa in ordine con sommari interventi estetici (poltroncine nuove, una pittata alle pareti), perché vedere si vede come prima. Nota molto positiva: le luci non vengono accese durante i titoli di coda. Nota un po’ negativa: le indicazioni delle vie di fuga sono luminosissime e disturbano. Nota molto negativa: il pubblico milanese del sabato sera pensa che la libera chiacchiera renda la visione più piacevole. No. Ultima nota senza valore alcuno: di fianco a noi segue il film Paolo Mereghetti che poi se ne va via in bicicletta. Il Cacace vi controlla tutti. (Cinema Nuova Orchidea, Milano; 14/9/02)

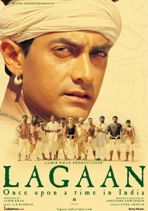

324 — Il bel Lagaan di, e chi non lo conosce?, Ashutosh Gowariker, India 2001

324 — Il bel Lagaan di, e chi non lo conosce?, Ashutosh Gowariker, India 2001

È un bel week-end! È l’ultimo prima che inizi il programma a cui lavoro e l’ho santificato col riposo e col divertimento e il destino benevolo m’ha dato una mano. Ieri ho goduto come un pangolino quando scoreggia a vedere il fottone di Moretti davanti a centinaia di migliaia di persone. Incazzato come una pantera, con livore, orgoglio, voglia di riscatto. Ce n’era per il Nano, ma anche per i nanetti della sinistra e il divo Nanni m’è parso più convincente che in recenti opere cinematografiche. La seconda gioia viscerale m’è stata regalata dalle ragazze della pallavolo italiana che hanno vinto il campionato del mondo in Germania, annichilendo il team USA. Ho tifato come una bestia da stadio, sputando fiele sul popolo che a momenti mi rovinava le vacanze. Stavolta non sono bastati high five, chewing gum, lacrime sulla bandiera, memorie dell’undici settembre e tanta altra retorica da paese assediato anche dagli alleati. Le abbiamo massacrate di schiacciate e ‘ste qua, incredule e piagnone, hanno dovuto ingoiare. Sí, antiamericanismo e bla, bla. Ma va’: puro, inadulterato, becero tifo. E poi, disceso festante dalla curva degli ultras, sorpresa: l’ultima gioia viene da un ponderoso film indiano, il divertentissimo Lagaan. Storia semplice: siamo in India, nel 1893. Gli abitanti del villaggio di Champaner, ridotti alla fame, accettano la sfida del capitano Russell, lo strafottente governatore britannico: una partita a cricket. Se vinceranno saranno esentati dalle tasse per tre anni. E gli indiani, guidati dall’eroico Bhuvan, guarda un po’, reagiscono. In mezzo ci sono tradimenti, amori, rivalità nella comunità, rivalsa nei confronti dell’invasore. Tutto prevedibile, ma che importa? Questo film ha nella sfrenata allegria, nella bambinesca voglia di giocare con la vicenda, il suo punto di forza. È un film coloratissimo, danzato, musicato, ritmato, senza pause: dura 3 ore e 40 e ti passano senza che tu possa rendertene conto e quando la trama potrebbe mostrare il fianco ecco che ti arriva un bel balletto coinvolgente. Lagaan è un incrocio tra Fuga per la vittoria, La disfida di Barletta e un musical in salsa curry, speziato al punto giusto, capace di raccontarci un cinema lontano e popolarissimo, forse ingenuo per certe regole occidentali eppure calibrato nel mix di intrattenimento e impegno. Gli attori hanno facce incredibili (su tutti il divo Aamir Khan, anche produttore) e la recitazione non è così stilizzata come mi sarei aspettato; montaggio e fotografia sono funzionali. E poi Lagaan riesce a far digerire quella menata di gioco del cricket. A vederlo così sullo schermo ho finalmente compreso le regole e, nella compressione del montaggio, m’è pure parso divertente. Folto e partecipe il pubblico. (Cinema President, Milano; 15/9/02)

325 — Il disincanto di Gimme Shelter di David Maysles, Albert Maysles, Charlotte Zwerin, USA 1970

325 — Il disincanto di Gimme Shelter di David Maysles, Albert Maysles, Charlotte Zwerin, USA 1970

Quello che mi serviva: Barbara talmente assonnata da risultare succube e un documentario ruspante. Domani vado in onda e mi serve una sferzata di energia. Musica d’annata, di quella sporca, imprecisa, cattiva, macchiata di blues diabolico. E per fortuna ho in archivio questo Gimme Shelter che documenta la fine delle utopie e il tramonto degli anni Settanta. Al termine di una fortunata tournée negli Stati Uniti, quella dell’epocale album Sticky Fingers, gli Stones decidono di celebrarsi e celebrare il popolo del rock con un concerto gratuito vicino a San Francisco, culla della contestazione e del movimento degli hippie. Dopo alcuni rifiuti e parecchie difficoltà, la scelta cade sullo spazio dell’autodromo di Altamont. Scusate, ma adesso non posso fare a meno di citare il mio palindromo preferito: “O mordo tua nuora o aro un autodromo”. Vabbeh. Fatto sta che ad Altamont uno spettatore ci rimarrà secco per accoltellamento. Gimme Shelter segue tre binari narrativi: uno riferito all’organizzazione del concerto, un altro che segue il concerto vero e proprio e poi c’è la cornice della lavorazione, con Jagger e Wyman che seguono il montaggio delle immagini e per la prima volta capiscono cosa sia successo quella sera. Il mega raduno è stato messo su in tre giorni, e si vede. E per rendere le cose più semplici il servizio d’ordine è stato affidato agli Hell’s Angels, bikers dalla rissa facile. Mettiamoci poi l’abbondante uso di droghe da parte del pubblico e l’assoluta mancanza di recinzioni o barriere tra spettatori e artisti e il gioco è fatto. Il palco viene invaso a più riprese da strafattoni, da curiosi o da fan deliranti. Gli Hell’s Angels — che odiano visibilmente le rockstar e i loro fan — menano di brutto, addirittura anche Marty Balin, cantante dei Jefferson Airplane (con Grace Slick c’è solo un amichevole scambio di vaffanculo). La serata va avanti non senza difficoltà e l’unico vero grande momento di pace (e di eros) sembra la performance molto allusiva di Tina Turner. Accompagnata da Ike si produce in un soul scorticato (la I’ve Been Loving You Too Long di Otis Redding) praticando un rapporto orale al microfono. Poi sul palco salgono i luciferini eroi del rock. Qualche patetico tentativo di calmare gli animi da parte di Mick Jagger, Keith Richards che si becca col servizio d’ordine, la scaletta che presenta tutti i successi del gruppo. E poi il fattaccio: rissa, moto degli Hell’s Angels rovesciate, uno spettatore di colore che (forse) ha in mano una pistola, una coltellata. Un morto, lui. Non c’è grande chiarezza, ma il risultato è evidente. Il documento è eccezionale per tantissimi motivi. Testimonia l’ultima grande utopia rock: il concerto libero, l’autogestione e la fraterna convivenza, il rifiuto del compromesso commerciale. L’apice era stato Woodstock, vero o falso che fosse il successo artistico e culturale della manifestazione; qui, fin da subito, è chiaro il senso di smobilitazione e dopo Altamont nulla sarà come prima. I concerti oceanici funzioneranno (e non sempre) solo come eventi perfettamente organizzati, controllati e sponsorizzati. Di bello, però, ci sono loro: i cinque Rolling Stones. C’è Jagger, magrissimo, euforico davanti al pubblico e dimesso e imbarazzato quando è senza ammiratori a caricarlo. C’è Richards, allampanato, spettrale, drogatissimo, con l’impagabile faccia da delinquente impunito. Poi i due quiet Stones, i gregari Watts e Wyman, quasi assenti sul palco (se non per la presenza sonora), anche se poi, in abiti civili, Watts dimostra un insospettabile sense of humour. E infine c’è Mick Taylor, l’angelico chitarrista durato pochissimo, che pare capitato lì per caso, impegnato a fare il suo bel lavoro di chitarra senza concedere nulla allo spettacolo. Musicalmente siamo tra Get Yer Ya-ya’s Out e Sticky Fingers; dal punto di vista registico ci si arrangia con le camere a disposizione, poche rispetto agli standard attuali. Si riprende quel che si riesce, nell’immenso casino, e lo show lo fanno i musicisti, non la regia che poco può inventare. In ogni caso, gran film. (Vhs da Tele+; 21/9/02)

326 — Minority Report di uno Steven Spielberg pasticcione, USA 2002

326 — Minority Report di uno Steven Spielberg pasticcione, USA 2002

Washington 2054, John Anderton (Tom Cruise) lavora alla Precrimine, reparto della polizia che previene il crimine stoppando i futuri delinquenti grazie alle indicazioni di tre “precognitivi” che dormono in una specie di liquido amniotico e forniscono indicazioni sul futuro. I loro sogni danno nomi e immagini. Talvolta però le loro previsioni divergono e nasce un “rapporto di minoranza”, che mette in dubbio la realizzazione del futuro crimine. Ovviamente la Precrimine (che ha azzerato la delinquenza) suscita molte perplessità e ci si chiede se possa essere adottata a livello nazionale. Predestinazione o libero arbitrio? Si può cambiare il destino? Quali verità si nascondono nelle pieghe dei sogni? Anderton raccoglie casualmente dalla precognitiva Agata un nome e un’immagine di un assassinio. Va a controllare e qualcosa non torna: il caso è già risolto. Ma c’è una contraddizione visiva: la nuova visualizzazione (la cosiddetta “eco”) non coincide con quella che aveva fatto scaturire l’inchiesta: era stata arrestata e condannata una persona che non aveva commesso il fatto. Anderton indaga e finisce nei guai, indicato come futuro autore di un delitto. Si troverà sul luogo del delitto proprio per scagionarsi, confermando però la tesi di chi lo voleva lì come se stesse per commetterlo, il delitto. Un bel casino, molto intrigante come implicazioni filosofiche (cosa è causa di cosa?). La partenza è folgorante poi, nella seconda parte, il film purtroppo si sfilaccia e ha pause che il buon fanta-thriller non dovrebbe permettersi e addirittura si risolve banalmente, con un infortunio verbale del colpevole, soluzione narrativa degna di un finale della Signora in giallo: ma scusa, Spielberg, spendi 100 milioni di dollari di produzione, fai non so quante versioni dello script coinvolgendo mezza Hollywood e poi ti accontenti di questa conclusione farsesca? Ma ti do io una centomila luridissima e troviamo uno sceneggiatore de Il bello delle donne che risolve, eccheccazzo! Vabbeh, rilevo solo che ho amici offesi per il tradimento di Dick. Io vivo all’oscuro di tutto e non mi lamento. Semmai apprezzo la sontuosa messa in scena: Minority Report regala un apparato scenografico eccezionale, impreziosito dalla fotografia glaciale e sporca di Janus Kaminski. Un pool di esperti ha disegnato il futuro (architetti, scienziati, inventori, urbanisti e scrittori, tra cui Coupland), fosco, dove si gira in auto su binari tipo pista Polistil, i computer sono gestiti tattilmente e la nostra iride ci rende riconoscibili in ogni momento per essere bombardati da un continuo advertising ad personam. Tom Cruise è sempre più tozzo e bovino: come questo omuncolo gonfio sia un sex symbol mi continua a sfuggire. In Magnolia era un burino e in Eyes Wide Shut un tonto, ma comunque in parte. Qui è solo monocorde e che non capisca niente della sua vicenda glielo si legge in faccia (non come protagonista, proprio come attore!). In compenso Max von Sydow è diventato Ciampi stirato e con questa vaccata chiudo. Anzi no: telefonini trillanti in sala, titoli accesi e pubblico del secondo spettacolo che si avventa sui posti mentre quello del primo si sta ancora alzando. C’est une honte! (Cinema Orfeo, Milano; 30/9/02)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua — 27)