di Dziga Cacace

They Don’t Know, What I Know

They Don’t Know, Like I Know

Jimi Hendrix, Who Knows?

301 — Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan era un film fascista, poche balle, USA 1973

301 — Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan era un film fascista, poche balle, USA 1973

Allora: venerdì sera da vero supergiovane single, chiuso in casa perché dovrei fare un sacco di cose e anche lavorare, ma un distratto zapping dopo cena mi fotte bellamente: vengo catturato dalla descrizione delle prestazioni della 44 Magnum, sui titoli di testa di questo film, e — come se il pistolone fosse puntato alla mia tempia — ne rimango prigioniero fino alla fine. E vi dirò: l’ho già visto un sacco di volte e mai come stasera mi è sembrato statico, ripetitivo, e farsesco. E pure fascista, via. Perché da metà Ottanta, Clint è diventato il destro accettabile e tutti dicevano: è un po’ all’antica, ma avercene. Era il sindaco di Carmel che non voleva i fast food e allora qualche critico dei Cahiers e del Manifesto ha cominciato la riabilitazione, culminata nel Leone alla carriera delle Mostra di Venezia 2001. E no, cari, calma: io non ritratto, anche perché qui, tanto per non sbagliarci, la sceneggiatura l’hanno scritta Milius e Cimino. E il primo m’è simpatico perché me lo vedo davanti a una birra che ti racconta un sacco di fregnacce su Conan, però poi è quello che ha girato pure quella porcata esilarante di Alba rossa (i cubani che invadono gli States… ma magari!). E invece Cimino è lo spostato che ha indovinato Il cacciatore (rubacchiando il lavoro dello sceneggiatore e del montatore, come poi stabilito da diverse commissioni professionali), ha rovinato la United Artists e ha i capelli tinti color polentina e si lamenta che nessuno lo faccia lavorare. E lo credo bene. Vabbeh.

Comunque, per la regia del Ted Post che ci ha regalato L’altra faccia del pianeta delle scimmie e nient’altro, ecco un film su cui qualcuno ha pure sollevato dubbi che fosse realmente destrorso e reazionario, che tanto ormai siamo tutti uguali, destra e sinistra; e pure i repubblichini avevano le loro ragioni… Ma ve possino! Il dirty Harry di questo film è evidente fin da subito che è poliziotto dai metodi spicci. Sventa un sequestro aereo col bluff, un pugno e una pallottola; altrettanto per una rapina: un colpo di pistola ben indirizzato (al corpo del malvivente). Okay, brusco e violento, uno che prima spara e poi ci pensa, ma a suo modo aperto: lavora con un collega di colore e ha un’avventura con una ragazza orientale. Ma deve fronteggiare qualcuno che è peggio di lui: una sezione deviata della polizia che si fa giustizia da sé, arrivando dove la legge non può arrivare. Vediamo cadere in sequenza un sindacalista mafioso e assassino, una compagnia di debosciati commercianti di droga e un magnaccia odioso (per chi sa leggere, questi i nemici: comunisti, drogati e puttane). Harry arriva alla verità, che non gli piace per molti motivi, e farà giustizia come sempre, ammazzando. Per questo secondo episodio della saga (il primo e più nobile era Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! di Don Siegel, e si vedeva) Eastwood è roccioso, San Francisco bella e solare, il film mitico oltre la sua reale qualità. Infatti per due o tre scene assolutamente stracult, ci sono pause letargiche che rendono immota una narrazione già piagata da dialoghi prolissi e particolari inessenziali. La regia poi non si preoccupa molto della confezione: è tutto all’osso e Una 44 magnum è un film tozzo, grezzo, scorretto e violento, a suo modo godibile, ma in realtà più pasticciato che ambiguo, e io non ho saputo resistergli anche se alla fine non mi passava più. Callaghan lotta contro superiori lassisti, burocratizzati e ottusi. Con la sua vitalità superomistica è in realtà molto più vicino a chi deve combattere: la contiguità ideologica tra l’ispettore e la squadra della morte è evidente, a partire dal primo incontro dove si esplicita l’ammirazione reciproca per le capacità balistiche. Gli eventi li metteranno contro, ma Harry — davanti alla confessione del leader occulto dello squadrone — esclama: “La teoria sarà anche giusta! Nessuno più di me detesta questo Sistema!”. È sulle conclusioni che divergono, insomma, ma la teoria è anche giusta! E c’è pure chi ha messo in dubbio il fascismo del personaggio, ma dài! Il nostro eroe screanzato, manesco e sbrigativo, non accetta la politica dello squadrone solo perché si chiede dove si andrà a finire: praticamente è un golpista timoroso del casino che potrebbe creare il suo golpe, un fascistone timido che non si tira indietro se c’è da ammazzare qualcuno ma che di fronte al Sistema si caga addosso perché non si sa mai. L’ho visto con interruzioni pubblicitarie, formato televisivo castrante e ‘na botta di sonno in agguato, okay, però i critici che sbavano per l’Eastwood di Bird o degli Spietati, dovrebbero rivederselo anche loro, questo film, possibilmente in un campo di rieducazione, perché “Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti”, ecco. Poi, siccome son nervosetto, noto un’improvvisa epidemia d’ignoranza rock in tivù. Ieri, al Tg2 di mezzanotte, il mezzo busto cita Paul Simon e il compagno “Grandfunken”. E oggi su Mtv, una capra che ha l’aggravante di essere giovane e di lavorare in una tivù musicale, parla degli Who: John “Envistol” e Roger “Daltré”. Non dico altro, ché se vado al potere Pol Pot impallidisce. (Diretta su Retequattro; 5/7/02)

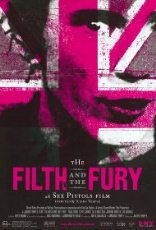

302 — Sex Pistols — Oscenità e furore di un Cane, Gran Bretagna/USA 2000

302 — Sex Pistols — Oscenità e furore di un Cane, Gran Bretagna/USA 2000

Già autore di uno storico film sui Sex Pistols (The Great Rock’n’Roll Swindle), Julien Temple torna sul luogo del delitto e ricostruisce la storia del gruppo che più ha saputo incarnare l’epoca del punk. Ora, diciamocelo: Temple è un miracolato. Siccome lui c’era, sembra che abbia l’esclusiva della vicenda, ma mica sa raccontare. No, anzi: e allora mescola le carte, fa il misterioso, quello non banale, l’obliquo. Obliquo ‘sto cazzo! Impara a raccontare come si deve, amore mio, ché qui non ci si capisce una mazza. The Filth and the Fury non ci dice cose che già non conoscessimo, ma ci fa vedere un sacco di raro materiale con il gruppo che suona dal vivo. O che prova a suonare, ecco. Direi che questo è il pregio testimoniale del documentario che, altrimenti, quando lascia la parola ai protagonisti diretti, non si cura di far capire chi parli. Sembra demenziale ma è così e a suo modo potrebbe essere anche una scelta intelligente (se come il regista conoscessimo di persona i componenti della band e il loro timbro e accento), ma il distributore italiano ci ha messo del suo. Vado con ordine: il documentario è narrato dalle voci off dei musicisti e del loro manager Malcolm McLaren, la mente genialoide dietro l’operazione, l’unico consapevole del significato sociale, artistico e politico dei Sex Pistols. Comunque: le voci intervengono sulle immagini e non si sa chi parli (troppa grazia una didascalia, maledizione) e oltre a tutto le voci sono doppiate senza la presenza della traccia originale, con in sovrappiù lo sgradevole effetto “recitato”: nel nuovo millennio indulgiamo ancora in queste cose? Sembra di essere durante il fascismo, quando venivano tradotti in italiano i nomi inglesi! Qualche volta gli argomenti aiutano a capire, se no si brancola nel buio: l’intreccio di testimonianze, riferimenti e accuse si perde nell’anonimato e nell’incertezza di quando siano state dette queste cose, se al presente o se siano documenti audio dell’epoca. Ma non è finita: ci sono anche dei commenti esplicitamente attuali, con i tre superstiti del gruppo (Johnny Rotten, Steve Jones e Paul Cook) che parlano ripresi in controluce, col volto al buio. Io che so chi sono, capisco chi dice cosa; chi invece non sa che faccia abbiano, beh, fatti suoi. Diciamo che fare un documentario con la ricchezza delle testimonianze dei protagonisti e sciuparlo così è proprio da coglioni. Alcuni raccordi sono poi realizzati con delle animazioni non particolarmente gratificanti. La tesi è la solita, credo inconfutabile: il punk (coi Sex Pistols come primi e più genuini esponenti) è la reazione al rock dei supergruppi e alla situazione politica e sociale dell’Inghilterra di metà anni Settanta. Bella scoperta. (Che poi: e va bene l’importanza storica, l’etica DIY, la ribellione punk e tutto il resto, ma io sono un fottuto conservatore e mi piacciono i Pink Floyd e — bestemmia per un punk — Santana e gli Emerson Lake and Palmer. Gli Yes rompono le balle anche me, in effetti; i Genesis non ne parliamo neppure. Vabbeh, basta). La lezione è stata: prendi una chitarra e suona tre accordi, puoi farlo anche tu. E le case discografiche ci sono cascate, pensando di cavalcare la tigre. I Sex Pistols vengono mollati non appena firmato il contratto: prese di posizione troppo radicali, troppa violenza, troppa saliva sputata in faccia al prossimo. Cantano (cantano?) di un futuro senza speranza, di una monarchia ridicola, di un’auspicabile anarchia ventura. Ci sono un’estetica e anche una “politica”, ma i protagonisti paiono rendersene conto soltanto a tratti. Il gruppo nasce, fa scandalo a oltranza e brucia nel giro di due anni, dopo aver accolto tra le sue fila Sid Vicious, il prototipo del punk arrabbiato senza sapere anche lui per cosa. Che Sid Vicious fosse un coglione assurto a simbolo involontario di una ribellione che ha pagato solo lui, è noto. Qui Temple fornisce impudicamente le prove, così come ci fa vedere Nancy Spugen, groupie che grazie a sesso e droga generosamente elargiti, poteva vivere a fianco delle rock star che amava. In tutto questo c’era molto poco ragionamento, solo bisogni primari, altro che rottura col Sistema: un pompino, una sbronza, non fare un beneamato cazzo. Sid e Nancy sono morti male, mentre i superstiti non ci han risparmiato la lucrosa reunion, alla faccia di tutti i proclami dei loro vent’anni, ossignur. Ma, chiaramente, la giustificazione sarà che, così, è ancora tanto tanto punk. Come girare col culo un film così. (Vhs da Tele+; 6/7/02)

303 — Il tocco della medusa dello iettatore Jack Gold, Gran Bretagna 1978

303 — Il tocco della medusa dello iettatore Jack Gold, Gran Bretagna 1978

Mani sui coglioni: il dottor Morlar è uno scrittore controverso e viene trovato rantolante e morente in casa sua, la faccia spappolata da una statuetta di Napoleone (che fa molto Ottobre di Ejzenstejn): chi ha voluto ammazzarlo e perché? Brunel, ispettore francese in trasferta a Londra, si occupa del caso: interrogando la psicologa Zonfeld (Lee Remick) che aveva Morlar in terapia, viene a sapere dell’incredibile potere della mente del menagramo comatoso, la capacità di prevedere e innescare tragedie di ogni tipo. Una condanna vissuta con terrore, sinché Morlar ha deciso di usarla per i suoi fini, per punire l’uomo occidentale della sua prepotenza e del suo egoismo. Ora, in ospedale, il suo cervello rifiuta di morire proprio mentre si tiene a Londra un galà di beneficenza che riunisce i potenti della terra nella cattedrale di Westminster. E volete che il buon Morlar non voglia prendersi una rivincita? E poi c’è anche la centrale nucleare di Windscale cui converrebbe dare un’occhiatina, no? Il tocco della medusa è un classico thriller catastrofico e parapsicologico degli anni Settanta, millenaristico, iettatorio, con qualche aggancio alla Contestazione. Un simpatico pastrocchio cui son legato fin dall’adolescenza e che rivedo ogni volta che mi è possibile. Ingenuo, girato in maniera anonima se non pedestre, si avvale della faccia sconsolata di Lino Ventura e dello sguardo terrorizzante di Richard Burton. Le interpretazione tengono in piedi un film ipnotico, decisamente prolisso, con poco ritmo e dalla confezione sfigata (vedi la cattedrale che crolla, con i blocchi di pietra in polistirolo!), ma con un suo perverso e ineludibile fascino, come se Burton ci tenesse inchiodati al film, pena chissà quale tragedia. La copia trasmessa da RaiUno fa veramente schifo: formato televisivo e fotografia spentissima, tendente al verde bottiglia… ma come resistergli? Forza Morlar, l’avessi io il potere tuo! (Vhs da RaiUno; 6/7/02)

304 — Sulle mie labbra di un bravo, finalmente!, Jacques Audiard, Francia 2001

304 — Sulle mie labbra di un bravo, finalmente!, Jacques Audiard, Francia 2001

Carla è segretaria in uno studio di architettura e mangia merda da mane a sera, vessata da colleghi carogne e impedita dall’handicap della sordità. Ma può leggere sulle labbra altrui per cui sa molte cose, dalle cattiverie dette alle sue spalle alle storie poco chiare di mazzette per ottenere compiacenti commissioni professionali. È racchia, complessata e veste come una vecchia, ma ha anche qualche comprensibile appetito. Siccome gli serve un aiuto sceglie tale Paul (il Cassel beato che si trastulla con la Bellucci), ex detenuto, rude, guardingo, senza alcuna esperienza professionale e con qualche conto in sospeso con la mala. I due si conosceranno, tra avvicinamenti e allontanamenti, diffidenti e aggressivi, colmando sempre più la distanza tra persone sole, emarginate da un mondo (professionale e affettivo) esclusivo. Alla fine metteranno a segno un clamoroso colpo ai danni del losco Marchand, cosa che (forse) gli permetterà di scappare verso una nuova vita dove il desiderio, magari, si trasformerà anche in amore. Revenge movie e polar al contempo, insinuante, lunghetto ma con un senso, dal bel fascino sia visivo (fotografia bluastra) che narrativo. Bravi gli attori dalle facce intriganti; bello il montaggio, ottima la costruzione psicologica con il tiramolla di desideri (soldi, sesso, libertà, affermazione) e necessità (obbedienza, impegni, lavoro, soprusi da ingoiare e patti da rispettare). Il finale è liberatorio, ma non troppo chiaro (e da qui in poi scrivo solo per chi il film lo ha già visto): Marchand ha ammazzato i due soci a coltellate, ma lui che fine ha fatto? E la moglie? Siamo sicuri che Paul e Carla adesso siano tranquilli? E come si presenterà al lavoro Paul con quella faccia lì? Prima della trombata a lungo aspettata da Carla e ormai ampiamente meritata la coppia intravede il sorvegliante di Paul, Masson, arrestato, sicuramente per aver ucciso la moglie. Quindi di lui non c’è più di che preoccuparsi, ma per il resto? Boh, che la vicenda si chiuda importa poco: prevale la morale inaspettata che il crimine paghi e possa dare la felicità. Visto al Plinius con pubblico silente, micidiale puzza di pop-corn, schermo piccolo, sala angusta, tempo unico, proiezione buona. (Sala; 7/7/02)

305 — Lebenszeichen, un colpo di sole ellenico di Werner Herzog, Germania Federale 1968

305 — Lebenszeichen, un colpo di sole ellenico di Werner Herzog, Germania Federale 1968

Questo Lebenszeichen (traduzione letterale: segni di vita, ma io preferirei chiamarlo Segnali di vita, come un capolavoro del Maestro Battiato) è un Mediterraneo come ha potuto girarlo nel Sessantotto un arrabbiato regista tedesco. Il paracadutista Stroszek è in vacanza a Kos coi commilitoni Meinhard e Becker e la moglie greca Nora. È lì per riprendersi da un esaurimento, ma la brocca è sempre pronta a partire anche perché nella culla della civiltà minoica c’è troppa quiete, troppa distanza dalla “normalità”. Paradossalmente la guerra è l’unico segno di vita nell’assurdità di una situazione destinata a precipitare. Finirà tra folli fuochi d’artificio. Immersa in un bianco e nero solare, la Grecia del 1968 basta a Herzog per sembrare quella di 25 anni prima, senza curarsi di costumi e scenografie (in realtà aumenta l’effetto straniante della messa in scena). Cinema intenso, muto, con tempi lunghissimi, assolutamente intrigante se ci si fa catturare dal racconto indolente e dalla musica che ammalia; una follia che fa solo intuire a quali traguardi arriverà in futuro quel matto di Herzog. Beccato per caso su Fuori Orario e registrato al volo, mi ha pienamente soddisfatto. E poi s’impara come ipnotizzare una gallina. (Vhs da RaiTre; 8/7/02)

306 — The Blade del barocco e isterico Tsui Hark, Hong Kong 1995

306 — The Blade del barocco e isterico Tsui Hark, Hong Kong 1995

Forte di recensioni molto promettenti convinco Barbara a provare questo Tsui Hark che si rivela un pappone in salsa agrodolce, condito di spade roteanti, arti mozzati, urletti d’incoraggiamento e smorfie di dolore (dei protagonisti e dello spettatore). Un monco con spada spezzata è al centro di una intricata vicenda di vendette familiari, affermazioni personali, amori e rivincite che non proverò neanche lontanamente a ricomporre. Barbara e io non capiamo letteralmente una minchia: apprezziamo le scene di combattimento e le sciabolate di montaggio e colore, c’imbarazziamo nei momenti che vorrebbero essere lirici e critichiamo aspramente la sovraccarica teatralità orientale che fa recitare tutti in maniera esasperata. Film colorato e movimentato, considerato di gran valore. Boh, sarà. A noi, non è parso proprio. (Vhs da RaiTre; 8/7/02)

307 — A morte Hollywood!, un passo avanti e due indietro di John Waters, USA 2000

307 — A morte Hollywood!, un passo avanti e due indietro di John Waters, USA 2000

Cecil B. Demented è il regista off più estremo d’America. Ha radunato attorno a sé i reietti del cinema indipendente (la banda delle Emulsioni scadute) e con loro conduce una strenua battaglia contro l’establishment hollywoodiano, sotto lo sguardo paterno e protettore di numi come Warhol, Fassbinder, Pasolini, Fuller, Peckinpah e Fellini. Il collettivo terroristico rapisce Honey Whitlock (Melanie Griffith), star capricciosa e un po’ gnucca in visita a Baltimora per lanciare il suo ultimo blockbuster. Demented la riconverte alla causa e la rende protagonista di un instant-movie che si scaglia contro le logiche del cinema corporativo, prendendo di mira sequel e prequel, director’s cut fasulli, ricatti lacrimali, violenze emotive insulse, trame scadenti, interpretazioni da filodrammatica. Il film si fa alla morte e finisce male, con la star che torna (metaforicamente e non) nella gabbia del cinema di Hollywood. Film bizzarro, che accusa le major e i loro metodi produttivi, e pure gli spettatori deficienti, arrivando a rivalutare addirittura l’onesto mestiere del cinema pornografico. Ma A morte Hollywood è, tra i film di Waters che conosco, quello che più compiace il pubblico cui si rivolge (critica compresa), senza peraltro ottenere alcun successo. È strutturato, con le sue brave gag prevedibili, senza lampi di pessimo gusto e con la Griffith che suppongo non reciti per la gloria. Waters agisce leninisticamente dall’interno del Sistema e fallisce: il film lo hanno visto solo i critici e gli addetti ai lavori a Cannes, applaudendo stolidamente chi li metteva alla berlina. Scanzonato e velleitario atto d’indipendenza, A morte Hollywood è comunque abbastanza divertente, ma per nulla incisivo, e la vera rivoluzione la farò io coi miei filmini matrimoniali, ah! (Vhs da Tele+; 9/7/02)

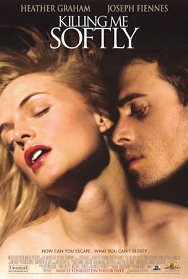

308 — Killing Me Softly del patetico cialtrone Chen Kaige, USA 2001

308 — Killing Me Softly del patetico cialtrone Chen Kaige, USA 2001

Era un bel po’ che non gustavo con tale voluttà un film veramente orrendo come questo e per accontentare il mio esigente palato ci ha pensato papà, la vittima predestinata e consenziente di ogni delitto cinematografico. Sono a Genova di passaggio e s’è affittato questo Killing Me Softly dalla fama peccaminosa. Il mio voyeurismo non ha limiti e assumo immantinente la dose, anche perché i due protagonisti promettono grandi cose. Heather Graham ha tre espressioni (occhioni sgranati, occhioni dolci, occhioni tristi), due enormi tette e un solo atteggiamento corporeo: nuda. Joseph Fiennes, di espressioni, invece, ne ha una sola: quella del cercopiteco imbronciato. Alice e Adam (questi i nomi che — nella testa di chi ha scritto questa porcata – avranno anche un valore evocativo) si sfiorano per la strada. Esattamente così: le loro mani si toccano tra la folla, a un semaforo, e Alice diventa un tizzone ardente (evidentemente l’uomo è sempre in tiro, non c’è neanche bisogno di dirlo). Sono passati nove minuti dalla partenza del film e c’è il primo gagliardo amplesso. Prima abbiamo saputo che Alice ha una vita coniugale noiosa col compagno giuggiolone mentre Adam è uno spericolato alpinista che ha sulla coscienza (forse) la sua ultima fidanzata. La storia evolve: i due trombano come ricci, pervasi da passione genuina e ginnica fantasia, ma la succube Alice inizia a temere perché qualcosa non torna, anche se poi, maro’, quello lì ha un uccellone che sarà pure un assassino, ma nel frattempo mi faccio infilzare ancora una volta, eh. Regia al servizio di un copione nullo e furbetto che però fallisce proprio dove potrebbe funzionare: non c’è né tensione erotica né thrilling. E poi Alice passa dalla sfrenata e madida ninfomania al sospetto in quattro secondi quattro: uccellata in ogni senso, si chiede all’improvviso se deve temere qualcosa: chi ha ucciso le ex fidanzate di Adam? Lo sviluppo è fiacco e il finale tanto prevedibile quanto improbabile (attenti allo spoilerone): la colpevole è la sorella gelosa di Adam; probabilmente frigida, aggiungo io, e gelosa di quel gran pezzo di carne che penzola tra le gambe del fratello scimmiesco. Confronto e happy end (con immaginabili felici future evoluzioni erotiche). Film rivoltante, patinato e ipocrita, anche perché se Eros deve essere che lo sia con fiche, verghe e inquadrature ginecologiche, eccheccazzo. (Vhs originale; 13/7/02)

309 — Il gatto e il canarino di uno che fa quel che può, poverino, Gran Bretagna 1978

309 — Il gatto e il canarino di uno che fa quel che può, poverino, Gran Bretagna 1978

Scabeccio giallo tratto da Agatha Christie: tot persone chiuse per un fine settimana in un maniero della brumosa campagna inglese. L’occasione è data dalla lettura del testamento di un parente dei presenti e tutti quanti hanno buoni motivi per mettere le mani sul malloppo eliminando gli avversari. E poi c’è il “gatto”, un maniaco omicida fuggito da un manicomio lì vicino. Il plot è semplice in maniera irritante, la sceneggiatura buttata via con personaggi che vengono dimenticati e situazioni aperte e mai chiuse. Prevedibile, fiacco, eppure m’è passato senza patire, ridendo della pacchianeria evidente. Il regista, Radley Metzger, ha trascorsi nel cinema pornografico e, visto come tratta la materia, non stupisce. Film visto perché quando ero bambino passava a rullo sulle televisioni private genovesi. Come stasera. (Diretta su TeleGenova; 13/7/02)

310 — Il tempo dei cavalli ubriachi del commovente Bahman Ghobadi, Francia/Iran 2000

310 — Il tempo dei cavalli ubriachi del commovente Bahman Ghobadi, Francia/Iran 2000

Serata impegnata, film iraniano severo, risultato ottimo. Siamo in Iran, nella nazione kurda, al confine con l’Iraq. Ayoub, neanche tredici anni, è il capobanda di una famiglia di orfani. Attraverso la narrazione della sorella Ameneh sappiamo come sono morti i genitori (parto per la madre, una mina per il padre) e come loro si arrangino a vivere, con lavoretti saltuari o con i più pericolosi carichi oltre confine di merce, anche di contrabbando. Ma il vero dramma della famiglia è la grave malattia di Madi, affetto da nanismo e ritardo nella crescita. Per curarlo ci sono costosi medicinali e iniezioni, ma sarebbe risolutivo solo un intervento che si può ottenere in Iraq. In un’ora e dieci Ayoub arriva all’estrema conclusione: in Iraq Madi ce lo porterà lui, a dorso di un cavallo ubriaco per non sentire il freddo di quelle alte terre di confine. Fotografato splendidamente senza mai scadere nell’estetica della povertà, Il tempo dei cavalli ubriachi ha un ritmo assolutamente non esiziale, possiede attori (non professionisti) validissimi e un rigore narrativo raro, preciso, ficcante. M’è piaciuto: timoroso dopo alcuni film che avevo trovato sopravvalutati solo in nome della provenienza, ecco un bel film, senza grandi sovrastrutture pubblicitarie, effetti snob, campagne per pulirsi la coscienza e quant’altro. Film per cinéphiles e spettatori borghesi di sinistra, okay, ma con tanti bei perché, girato bene, concluso in maniera lancinante, senza mai scadere nel pietistico. Molto, molto bello, ma sul serio. (Vhs da Tele+; 14/7/02)

311 — Le ragazze del Coyote Ugly del professionale e mai più sentito David McNally, USA 2000

311 — Le ragazze del Coyote Ugly del professionale e mai più sentito David McNally, USA 2000

Barbara ha insistito – poveretta – e dopo gatti, canarini e cavalli ubriachi, mi tocca pure il coyote: l’ho registrato, l’abbiamo visto e c’è sembrato di essere tornati agli anni Ottanta. Le ragazze del Coyote Ugly è il più classico film d’affermazione post-adolescenziale, alla Flashdance per intenderci, con il ritmo, la musica e i colori del nuovo millennio. Siamo giovani e piacenti, abbiamo talento e pure ragione nelle dispute generazionali: sfonderemo a qualunque costo. E voi, cari genitori, cari adulti, ammetterete di essere stati troppo duri con noi idealisti a innocua trasgressione controllata. La storia è, più o meno, sempre la stessa: Violet arriva nella tentacolare New York dal New Jersey, scrive canzoni e vuole affermarsi come autrice per i grandi del pop. Si ambienterà nella grande mela, troverà amore e amicizia, lavorerà duro, pagherà il prezzo e alla fine ce la farà: la per me sconosciuta Lee Ann Rhymes interpreterà con successo un suo brano. Violet ha la bella facciotta di Piper Perabo, suo padre è John Goodman, ormai ciccione da far spavento. La storia è densa di luoghi comuni e snodi prevedibili con largo anticipo ma fila come un treno ed è musicale. Me lo vedo il produttore Jerry Bruckheimer che minaccia regia e sceneggiatori appena tentano di metterci qualche svisata originale. Qui, tutt’al più, ciò che viene concesso è una dose di sesso subliminale e voyeuristico (il sesso pratico non si fa mai, se ne parla alla lontana: sono giovani innocenti questi). In una sorta di saloon per maschiacci, il Coyote Ugly, le ragazze che servono da bere ballano sensualmente, mostrando ampie scosciate, pance tumide e magliette bagnate. C’è il dramma, la commedia e pure lo stimolo ormonale per il quattordicenne con le scalmane e per il babbo che le scalmane le avrà nottetempo (con sorpresa della moglie… ma sto divagando). A ogni modo il film edulcora tutto: a New York (a dispetto di quanto accaduto un annetto fa) ti può capitare al massimo un furtarello in casa, un litigio col fidanzato, qualche cliente dai bollenti spiriti subito raffreddati con una secchiata di acqua ghiacciata. Insomma: non c’è nessuna reale tensione che non possa essere superata con un po’ di buona volontà. Film furbo, rassicurante, che non m’innervosisce perché sono di buon umore e poi in fondo è montato con vivacità e arricchito da danze che risveglierebbero i sensi di un asceta. In annate buone un film così è nell’anticamera della serie B; negli ultimi due anni di cinema anemico fa la sua porca figura di prodotto commerciale di genere confezionato coi controcazzi. È un bene o un male? Ma che volete che ne sappia io! (Vhs da Tele+; 17/7/02)

312 — L’oscuro e illuminante Pitch Black di David N. Twohy, USA/Australia 2000

312 — L’oscuro e illuminante Pitch Black di David N. Twohy, USA/Australia 2000

È una debolezza personale, ma a me la fantascienza lascia sempre un po’ così. Non so, non capisco. Ne ho visti pochi da ragazzo, forse. A me piacevano Atmosfera zero, Alien, Blade Runner, Il pianeta delle scimmie o 2001, però — a parte questi titoli nobili e mainstream, in profondità non ci sono mai andato. Già Guerre stellari, tolti gli entusiasmi infantili, non mi ha mai eccitato, semmai fatto prudere le mani. Sarà che ho letto anche pochissimo e per qualche Dick fulminante, con la lettura del ciclo della Fondazione di Asimov mi è cresciuto un terzo coglione. Che poi, cos’è la fantascienza? Sarà mica metterci un costumino e sparare con dei laser, no? Comunque è con questa grave tara che vedo Pitch Black, di cui han parlato tutti gran bene. Si parte da una classica situazione di stallo: un cargo spaziale in viaggio nelle profondità siderali. All’improvviso un incidente, il risveglio dell’equipaggio ibernato, l’atterraggio di fortuna con molte perdite sulla superficie inospitale di un pianeta arido e sconosciuto. I superstiti sono il capitano dell’astronave Carolyn, una coppia di coloni, un ragazzino timido, un antiquario, un imam coi suoi quattro figli devoti, un bounty killer e la sua preda, l’ergastolano Riddick che, dopo anni e anni di isolamento carcerario, s’è fatto impiantare degli occhi che vedono anche al buio e sembra avere anche un microfono in gola, perché ha la voce più cavernosa mai sentita, al cui confronto Barry White sembra un castrato: la voce del tozzo Vin Diesel. Il pianeta su cui son cascati ha tre soli dalla diversa colorazione e per Riddick son guai, se non che si scopre che nel buio di alcuni cunicoli vivono creature schifose, a metà strada tra Alien e pterodattili, comunque cagacazzi mica male, avide di sangue umano e fotosensibili. I precedenti coloni sono tutti morti 22 anni fa, in occasione di un’eclisse che sta per ripetersi… esattamente adesso! (I miracoli del bravo sceneggiatore, ‘anvedi). Panico! (Qualcuno lamenta: ma come, esattamente ora? Come se fosse difficile credere a questa coincidenza e non che siamo su un altro pianeta!). I primi problemi (trovare riparo, acqua e cibo) passano in cavalleria: qui bisogna riportare a casa le chiappe e alle tensioni del gruppo si aggiunge la spietata lotta per la sopravvivenza. Perfetto il congegno narrativo, ottime le caratterizzazioni dei componenti l’equipaggio, giuste le scelte attoriali, cattivo il finale, teso il ritmo e la scansione di azione e riflessione. E più che gli effetti speciali — comunque non disprezzabili ed efficaci — stupiscono positivamente l’uso della fotografia e del montaggio per creare (con pochi soldi e molta furbizia) atmosfere diverse e inquietanti. Un film di genere, senza seconde letture e alcuna pretesa metaforica (che forse dovrebbe essere la caratteristica fondante della visione futura), solo impegnato a darti una storia ben narrata. Potrebbe essere un western, insomma, ché di fantascientifico qui ci son solo costumini e laser, appunto. (Vhs da Tele+; 22/7/02)

Qui le altre puntate di Divine Divane Visioni

(Continua — 25)