di Franco Pezzini

Il ritorno delle Dee

Il ritorno delle Dee

Tra le declinazioni artistiche della costellazione donna-uomo-serpente-giardino virtualmente alle spalle del Garden of Evil stokeriano una è notissima ancor oggi. The Baleful Head di Burne-Jones, 1886-87, fa parte dello splendido ciclo dedicato al mito di Perseo, con ispirazione al racconto in versi The Doom of King Acrisius di William Morris (I, 276-77, dalla sua raccolta The Earthly Paradise) e richiami a fonti iconografiche del Medio Evo: ma la libertà del pittore nel giocare con le suggestioni è completa. Attorno alle figure, e alla vasca ottagonale a forma di prisma che campeggia in primo piano, piante e alberi da frutta evocano un giardino lussureggiante; e, riflessa in quella vasca per evitare la visione diretta, Perseo mostra ad Andromeda la testa tagliata dell’anguicrinita Medusa. La vasca può richiamare un fonte battesimale, in cui i nuovi Adamo ed Eva vedono la sconfitta del serpente — un serpente-donna noto a una lunghissima tradizione iconografica — e possono contemplare con serenità l’Inguardabile, la categoria-Morte ma soprattutto la propria morte, ben incarnata da Colei che irrigidisce. Più in generale, però, quello specchio fluido in cui scorgere indirettamente Medusa è un’eccellente immagine dalla rifrazione nell’arte di qualcosa che i vittoriani definivano senz’altro come Male, e che noi percepiamo come uno spettro più sfumato ma non meno minaccioso: qualcosa che da un estremo nell’etica nebulizza indefinitamente, indicibilmente (proprio per la difficoltà di trovare parole adatte) verso plaghe più incerte e perturbanti della psiche.

Si è parlato di Beautification of Ugliness a proposito della scelta di Burne-Jones di rendere avvenenti creature che secondo la mitologia non lo sarebbero affatto, Medusa compresa: ma va detto che una “normalizzazione” in donna del mostro dalle chiome serpentine, attestata già nel mondo classico, è diffusa dal Rinascimento. E la svolta definitiva si ha in fondo con quella sorta di Bafometto della Rivoluzione Francese che è l’icona della testa tagliata, in cui la Gorgone del Terrore assurge a figura della “libertà alla francese” come la saggia ed equilibrata Atena del contraltare “all’inglese”. Ciò che tuttavia non riguarda il solo dibattito intellettuale (si pensi al poema di Shelley On the Medusa of Leonardo da Vinci in the Florentine Gallery, 1819, pubblicato postumo nel 1824), ma un simbolismo molto più popolare e diffuso attraverso stampe e persino oggettistica rivoluzionaria. Dove l’ossessiva riproduzione della testa mozza — in particolare il gorgoneion della testa del re — reca una confusa e arcaicissima nebulosa di simboli, ma richiama in termini diretti al mito di Perseo; e la pietrificazione terrifica dei nemici della Repubblica vede in quella maschera fattezze necessariamente, inesorabilmente umane. La Medusa che tornerà per tutto l’Ottocento è dunque una donna pallida dal volto grave, non l’antico mascherone intento a boccacce — espressivo di aggressività mostruosa e forse insieme di utilizzo apotropaico, ma ormai avvertito come soltanto grottesco. E ora — ovviamente al di sotto della percezione del pubblico vittoriano e dello stesso artista — pare che un misto di stupore e tristezza emerga in Andromeda, nel ritrovare tanto sconciata l’altra e opposta faccia del Femminile: la donna-serpente aggressiva quanto lei è invece passiva, esposta al mostro (di cui un’altra illustrazione sempre del ciclo di Burne-Jones enfatizza proprio il sembiante serpentino, in una scissione ormai consumata del legame mitico tra il serpe e la Dea) e all’equivoca liberazione da parte dell’eroe. Ma quello sguardo nello specchio liquido che richiama ad Andromeda l’altra identità, la relativa nostalgia e la reazione feroce del dominatore maschio, permette di fissare l’Invedibile che perturba: e come in quel riflesso fluido la pittura vede emergere le Dee.

Tutto ciò rimanda, è ovvio, a un passato remotissimo: ben più remoto del mondo classico in cui la saga di Perseo conosce definizione mitologica, e che affonda nella stessa preistoria d’Europa. Un passato che riconduce al Giardino delle Dee — o forse della Dea, anche se è difficile definire precise coordinate teologiche dal nostro parapetto sull’abisso del tempo. Declinato al singolare o invece al plurale, il Femminile divino è nel Neolitico oggetto di culti organizzati in forme diffuse e durature, come attestano interi filoni di reperti: e possiamo soltanto immaginare la latitudine che i teologi di quell’evo lontano attribuivano al potere della Grande Signora. Già gli studi ottocenteschi di Lewis H. Morgan e di Johann Jakob Bachofen (il celeberrimo Das Mutterrecht, 1861) hanno dissepolto, attraverso tracce di antichi istituti americani, asiatici ed europei, un “diritto della Madre” diffuso un po’ ovunque in epoche ancestrali; e, pur nella difficoltà di interpretare i dati al di là di stereotipi ideologici o eccessive fantasie, è in genere accettato che l’attenzione adorante per la Natura caratterizzasse una società armonica e pacifica — una società poi cancellata in gran parte dell’Eurasia dalle grandi migrazioni di bellicosi allevatori con pantheon dominati dal Maschio. Proprio sulla base di una mappatura a tappeto dei reperti, Marija Gimbutas, la pioniera dell’archeomitologia, ha distillato il suo fondamentale glossario del culto della Dea Madre dell’Europa neolitica (7000-3500 a.C.); ed evidenzia alcuni ambiti principali della sua azione — Dispensatrice di vita, Terra eterna che si rinnova, Signora di morte e rigenerazione, di energia e di sviluppo — con una complessa serie di sottocategorie per filoni documentali e tipologie simboliche.

Non facciamoci confondere dagli accentuati caratteri sessuali che spesso connotano le immagini: la Dea neolitica e le sue stesse proiezioni tarde sono irriducibili alla vecchia categoria interpretativa di “dee della fecondità”. Esse sono infatti molto di più, e mantengono una dignità sovrana anche dopo l’affermarsi di quelle teologie patriarcali che ufficialmente le hanno derubricate a semplici madri, mogli o figlie — o magari amanti, più o meno clandestine — degli dei maschi. D’altra parte, proprio la dimensione sessuale rappresenterà un importante connotato delle epigoni della Dea e di tutto un femminile fatale e inquietante: una sessualità riproduttiva ma non soltanto, nel progressivo evolvere di pratiche orgiastiche o comunque erotiche a sfondo magico-religioso. Un’evoluzione legata alle nuove teologie ibride condurrà dunque nel tempo alla professionalizzazione erotica di dee come la mesopotamica Ishtar, la greca Afrodite e la romana Venere — divinità che tuttavia mantengono tracce di un potere più ampio, regale sugli elementi.

La Regina cosmogonica presiede però anche a realtà spiacevoli, e talora mostra un volto effettivamente pauroso. A testimoniare una lettura simbolica e teologica di aspetti esistenziali ineliminabili — la fine della vita, il disfacimento del corpo, il mistero del dopo. Ma insieme a dar conto di una dialettica plurimillenaria (scontri e compromessi, denigrazioni e seduzioni) tra le rappresentanti della Dea e i fedeli del Maschio: donde la demonizzazione di interi filoni del culto.

Il mondo neolitico sa bene che la Dispensatrice di Vita lo è anche di Morte: e se l’assimilazione di grotte e tombe a grembo della Madre suggerisce una certa serenità d’interpretazione e un legame stretto tra nascita, morte ed eventuale rinascita, non mancano icone ben più impressionanti — e che influenzeranno, attraverso successive trasformazioni, tutto un immaginario sui mostri-femmina. La comparazione su grande scala di reperti sembra permettere, a tale proposito, la distinzione tra due ambiti fondamentali di manifestazioni o aspetti minacciosi della Dea. Nel primo ambito, la troviamo connessa alla dinamica della morte, nel senso di annunciarla o dispensarla; nel secondo a un patrocinio sulla fine del ciclo vitale e sulla condizione dei morti.

Il primo ambito si può declinare nelle due sottocategorie dell’Annunciatrice di Morte e dell’Assassina: e in riferimento a specifiche serie iconografiche, da Çatal Hüyük ai Pirenei, dalla Siberia all’Iraq, rinveniamo associazioni del profilo divino soprattutto con uccelli rapaci (in particolare avvoltoi e civette) e serpenti. In genere considerato creatura benevola nella cultura neolitica europea, il serpente appare inquietante quando associato alla Reggitrice di Morte: in questo caso, la Dea è un serpente velenoso o compare nelle sembianze di una donna che ha alcune fattezze da serpente. Ed è interessante rammentare che proiezioni ed epigoni di tali figure, antropomorfe ma con caratteri di rapace o serpente velenoso, sopravvivranno nel folklore europeo fino ai nostri tempi: per l’Annunciatrice di Morte si pensi alla Banshee irlandese o alla Giltine lituana; per l’Assassina alla germanica Holle, la lituana Regana, la russa Baba Yaga, l’Ankou bretone eccetera, figure via via degradate a streghe. E in questo filone, come vedremo, possono collocarsi alcune delle Terribili Femmine della schiera di Ecate, assassine che strappano lo spirito-vita.

Il secondo ambito, di vera e propria Dea della Morte, è invece testimoniato dai cosiddetti Nudi Rigidi o Signore Bianche (antropomorfe, in osso o pietra chiara ad alludere in forme e colori alla sfera della morte, ma talora anch’esse con tratti di rapace o serpente) e da maschere spaventose che potrebbero rappresentare un prototipo del gorgoneion. In effetti le Gorgoni, tra i mostri più impressionanti del mondo greco classico che non saprà più interpretarne la presenza, risultano connotate nelle immagini arcaiche da chiari simboli di rigenerazione connessi alla Dea, come ali d’api e antenne serpentine. Nel Neolitico la Dea Serpente mostra vari livelli di antropomorfismo, talora con arti a forma di serpenti, testa con riccioli a spira e — se umana — di forma allungata. Ma una continuità si trova nelle figure dell’età del Bronzo: dove per esempio la corona della Dea — come in una terracotta del Medio Minoico trovata a Kophina — svela sul retro un viluppo di serpi che sembra preludere proprio all’immagine di Medusa.

In realtà la Gorgone arcaica è una Dea potente della vita e della morte, e non il successivo mostro indoeuropeo che gli eroi come Perseo dovranno uccidere: e deve identificarsi — attraverso la maschera terrificante — con l’aspetto pericoloso di Artemide. Si tratterebbe in sostanza di Ecate, o meglio le due figure presiederebbero a uno stesso cono d’ombra: e Artemide ed Ecate non costituirebbero, almeno in origine, che aspetti di un’unica dea lunare del ciclo vitale — l’uno giovane e bello associato all’inizio del ciclo, l’altro orrendo e legato alla morte. Opportunamente gli Orfici useranno la parola gorgoneion per indicare il volto della luna, che scandisce i ritmi delle cose e incalza col tempo. E se l’arte europea rincorrerà per millenni l’immagine di Medusa — il rapporto tra femminile e mostruoso coronato di serpenti, il motivo dello specchio, l’icona della femmina decapitata, la suggestione simbolica della pietrificazione-paralisi spirituale cantata da Dante — qualcosa di più significativo che un’allusione può sedimentare persino in un quadro moderno come Il grido di Munch. Rinvio in proposito al bel libro di Adriana Cavarero, Orrorismo – ovvero della violenza sull’inerme (Feltrinelli, 2007), che propone di ri-orientare radicalmente la riflessione della violenza dalla prospettiva di chi la subisce, e che dedica a Medusa alcune pagine importanti. Rammentando tra l’altro come all’origine della costellazione semantica greca legata alle Gorgoni — e collegata a un verbo “regnare” che tradisce l’eminenza arcaica di queste figure — sia un termine sanscrito garg che richiama proprio l’urlo: qualcosa che resta ammutolito dalla decollazione (nelle immagini di Medusa la bocca è spesso aperta come in un grido senza voce) ma finisce con l’evocare una disperata urgenza di attenzione, un allarme radicale sulle nostre categorie di umanità.

In realtà la Gorgone arcaica è una Dea potente della vita e della morte, e non il successivo mostro indoeuropeo che gli eroi come Perseo dovranno uccidere: e deve identificarsi — attraverso la maschera terrificante — con l’aspetto pericoloso di Artemide. Si tratterebbe in sostanza di Ecate, o meglio le due figure presiederebbero a uno stesso cono d’ombra: e Artemide ed Ecate non costituirebbero, almeno in origine, che aspetti di un’unica dea lunare del ciclo vitale — l’uno giovane e bello associato all’inizio del ciclo, l’altro orrendo e legato alla morte. Opportunamente gli Orfici useranno la parola gorgoneion per indicare il volto della luna, che scandisce i ritmi delle cose e incalza col tempo. E se l’arte europea rincorrerà per millenni l’immagine di Medusa — il rapporto tra femminile e mostruoso coronato di serpenti, il motivo dello specchio, l’icona della femmina decapitata, la suggestione simbolica della pietrificazione-paralisi spirituale cantata da Dante — qualcosa di più significativo che un’allusione può sedimentare persino in un quadro moderno come Il grido di Munch. Rinvio in proposito al bel libro di Adriana Cavarero, Orrorismo – ovvero della violenza sull’inerme (Feltrinelli, 2007), che propone di ri-orientare radicalmente la riflessione della violenza dalla prospettiva di chi la subisce, e che dedica a Medusa alcune pagine importanti. Rammentando tra l’altro come all’origine della costellazione semantica greca legata alle Gorgoni — e collegata a un verbo “regnare” che tradisce l’eminenza arcaica di queste figure — sia un termine sanscrito garg che richiama proprio l’urlo: qualcosa che resta ammutolito dalla decollazione (nelle immagini di Medusa la bocca è spesso aperta come in un grido senza voce) ma finisce con l’evocare una disperata urgenza di attenzione, un allarme radicale sulle nostre categorie di umanità.

Medusa non sfuggirà poi alla cultura popolare, cinematografica compresa: fino idealmente al fantasy Clash of the Titans (Scontro di Titani), 1981 con remake 2010, e al Bram Stoker’s Dracula di Coppola, 1992, che offrirà a una delle vampire del castello chiome di serpenti. Qualche decennio prima, del resto, nel poetico e amaro The Gorgon (Lo sguardo che uccide) di Terence Fisher, 1964, il demone anguicrinito a zonzo per la Mitteleuropa si specchia a un certo punto nella vasca d’acqua di un cortile, in una plausibile citazione proprio del dipinto di Burne-Jones — e il rapporto tra infelicità dei sentimenti dei singoli e omertà comunitarie (con tanto di squadracce di bravi cittadini e lodi al proprio Stato “molto democratico”) trova adeguata espressione in un farsi pietra esteriore come interiore. Ma quel gioco di rifrazioni conduce alla natura stessa del cinema, cui Burne-Jones non avrebbe immaginato di fornire in The Baleful Head una grande metafora. Cioè il luogo fluido per definizione — le immagini in movimento, che permettono di articolare storie — in cui può rifrangersi il volto meduseo: un mezzo insomma che traspone in scena l’Invedibile (culturale, sociale, politico…) e ne conserva il grido muto nel tempo.

A presentare caratteristiche allarmanti, comunque, non sono solo i mostri-femmina. Un po’ tutte le Grandi Dee svelano un volto minaccioso, eventualmente infero — e in gran parte saranno assimilate alla misteriosa potenza lunare che misura tempo, maree, mestruazioni e semine. La mesopotamica Ishtar, per esempio, consuma gli amanti umani fino alla morte: anzi, rifiutata proprio per questa simpatica abitudine dall’eroe Gilgamesh, minaccia la distruzione del regno degli inferi — il che spingerebbe in superficie le schiere dei defunti a mangiarsi tutti i vivi. Si noti che la stessa minaccia la scaglia Ereshkigal, regina dell’Ade babilonese, oltraggiata da Nergal: qualcosa che ben prima di Romero suggerisce il topos di un ritorno diffuso e allarmante, legato ai poteri della Dea (leggere anzi in questa chiave la lunga epopea moderna dei film di zombie, contrastati da falliche armi da fuoco, permette forse di coglierne un ulteriore sottotesto critico). D’altra parte, una figura solo in apparenza più sgarzolina, l’Afrodite dell’Ellade, vanta a fianco degli epiteti luminosi o vuluttuosi quelli di Melena o Melenide, “la nera”, e Skotia, “l’oscura”. “Se questi nomi alludono al buio, di cui l’amore ama circondarsi (…) l’Afrodite nera può stare altrettanto bene a lato delle Erinni, tra le quali essa viene pure annoverata”, ricorda Kerényi ne Gli Dei e gli Eroi della Grecia — registrando anche altri epiteti poco tranquillizzanti, come Androphonos “l’assassina”, Anosia “l’empia”, Tymborychos “la seppellitrice”, Epitymbia “colei che sta sulle tombe”, o decisamente Persephaessa come regina degli inferi, in parallelo all’identificazione romana tra dea dell’amore e dea della morte in Venus Libitina. Aspetti oscuri caratterizzano Atena, erede come Lilith dell’arcaica Dea-Civetta; Artemide, la Diana romana che testi antichi cristiani trasmuteranno da cacciatrice notturna in demone meridiano, e che tornerà nell’immaginario sulle streghe; la minacciosa Nemesi o le Nemesi, al plurale, più o meno avvicinate alle Erinni. E un’intera costellazione di nomi divini mediorientali riferiti a una Dea dell’Oltretomba — la babilonese Allatu, l’accade Allatum, la fenicia Elat, la panaraba Alilat o piuttosto Allāt o Al-Lāt (in safaitico han-‘Ilāt significa “la Dea”) — trova in seguito identificazioni con le greche Afrodite, Atena, Tyche e Artemide. Si è anzi ipotizzato che Allāt, come Luna infera, si raccordi a quell’Ellotis greca le cui feste — le Ellotie — avevano forma orgiastica (per inciso Ellotia è anche un altro nome della principessa fenicia Europa: quasi a preannunciare provocatoriamente la futura, lunga storia libertina del nostro continente, dalle declinazioni filosofiche ai bunga-bunga). Ma attenzione all’assonanza: e si sarebbe tentati di dire che tra questa Allāt/Alilat/Ellotis e Lilith il passo è breve.

Del resto un’altra dea dal nome relativamente assonante con Lilith, la pre-ellenica Eiletheia o Ilythia, “colei che viene”, è dea delle partorienti, come Ecate protegge le nascite e come lei vive in una grotta, forse figura del grembo. Ma anche l’orchessa Lamia della schiera di Ecate è connessa alle nascite, nel senso che le minaccia, e pure lei vive in una grotta: di fronte alla realtà liminare del parto Ecate e Lamia sembrano dunque i due volti di una stessa realtà, quello benevolo da conciliarsi e quello temibile da scongiurare — e in questo senso Lilith è intercambiabile con Lamia. D’altro canto Ilythia, accostata dai Romani a Giunone Lucina (cioè che partorisce / fa uscire nella luce), Madre Lucina o Lusina, evolverà nella donna-serpente medioevale Melusina progenitrice di casate nobiliari. Anche la sfera della maternità, insomma, non appare senza ombre e svela una parentela mitica con quella della morte: una suggestione transitata in fondo fino alle Madri del gotico, da Ann Radcliffe a Mary Shelley (per citare solo un paio di nomi eminenti), con la loro continua dialettica tra maternità e tenebra. Una tenebra da non confinare però nel solo orizzonte ctonio, se dalla stirpe del fulgente dio Sole Elio, sposato con Persa o Perseide (nome infero e lunare che richiama Ecate e ovviamente Persefone, ma anche il Tagliatore Perseo), o Neera (la Luna nuova, come Lilith), sorgeranno alcune tra le più fatali dark ladies del mito greco — cioè la maga Circe, Pasifae dalle insane propensioni zoofiliache (madre, per intenderci, del Minotauro) e, quale nipote, Medea della Colchide. E soprattutto Circe e Medea, praticanti nei misteri magici di Ecate, potranno varcare i millenni quali paradigmi allarmanti del femminile — alla pari per fama soltanto con un’altra ipostasi calamitosa della Dea, la bellissima Elena di Sparta.

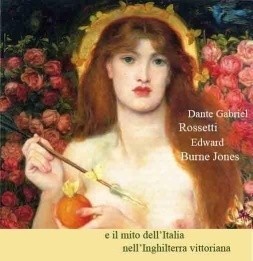

Si tratta, è evidente, solo della cima dell’iceberg, a fronte di una base mitica ben più ampia e viscosa con cui ci confrontiamo ancor oggi, in un intreccio confuso e spesso inavvertito del linguaggio profondo della psiche con quello della società cui si rapporta. In ogni caso questa schiera che al numinoso sposa l’infero, e alla chiusura degli antichi templi riesce a sopravvivere per tanti secoli di storia occidentale in forme un po’ defilate, tra cattivi esempi da temere e modelli birichini da desiderare, all’improvviso nell’Ottocento conosce un’impennata nell’immaginario. A ciò contribuisce un complesso tessuto di cause, non ultimo l’impasto di sessismo e nozioni “scientifiche” (si vedano gli illuminanti studi di Bram Dijkstra) che conduce a risorgive imbarazzanti nelle più varie discipline. Ma un peso speciale in questo revival delle Dee è offerto dalla pittura: e per rendersene conto basta vedere qualcosa della grande mostra Dante Gabriel Rossetti – Edward Burne Jones e il mito dell’Italia nell’Inghilterra vittoriana, ora ospitata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (24 febbraio – 12 giugno 2011). Quanto l’odierno Fantastico debba agli sviluppi pittorici, e nello specifico a quel filone britannico nutrito di modelli italiani ma in realtà originalissimo, è ben noto: le dame del tardogotico vittoriano, come della lirica coeva più visionaria — ora angelicate tra capezzali e catafalchi, ora dominatrici dalla conturbante sensualità — svelano continui rapporti con le Dee del Giardino preraffaellita. E anche la serpentina Lady Arabella deve apparire a Stoker con quei tratti, circonfusa della livida fascinazione di tali epifanie.

Il cinema ci ha ormai abituati al rapporto di identificazione e compenetrazione tra rappresentante e rappresentato, tra attore e personaggio: qualcosa che a seconda dell’intensità della prova professionale assume connotazioni più o meno radicali sul piano dell’immaginario collettivo. Spesso è il pubblico che fatica a scindere tra le due persone (nel senso proprio italiano e in quello latino di “maschera”); ma talora a vivere una simile ambiguità è lo stesso attore, posseduto dal ruolo. Se del resto ciò che l’attore porta in scena è un rito, l’idea antica che una maschera renda epifanie del dio (o demone) rappresentato svela una certa misura di verità, almeno psicologica. D’altra parte occorre rammentare che da sempre un rapporto almeno analogo è intercorso, in forma solo meno evidente per il grande pubblico, con i modelli — in genere le modelle — degli artisti: veri attori-ombra, che hanno informato silenziosamente desideri e inquietudini del tempo loro e di tutti i successivi, offrendo maschere indimenticate a figure-tipo. E proprio con l’esperienza preraffaellita tale rapporto d’incarnazione tra una modella-musa (magari artista a sua volta) e soggetti dell’immaginario acquista potenza nuova: dove l’ossessivo richiamo a un Femminile trasfigurato e numinoso, attraverso lo sguardo febbrile, adorante del pittore e la collaborazione con una serie di interlocutrici molto speciali, non offre semplici ritratti idealizzati di figure tradizionali o mitiche ma sorta di epifanie attive, momenti d’incarnazione perturbante grazie alle persone in carne e sangue delle modelle-medium. Ipostasi tese ora a lacerare il tessuto della realtà verso Cieli intravisti, tra lame di rimpianto e sacertà di medioevi ideali: ed è inevitabile pensare all’affascinante e tormentata Elizabeth Siddal, poetessa e pittrice oltrechè modella per l’intera Confraternita — da Walter Deverell a William Holman Hunt, da John Everett Millais allo stesso Rossetti che la sposò, con risultati per lei rovinosi. Di salute cagionevole, forse anoressica o piuttosto prostrata dall’uso di laudano, Lizzie Siddall sfavilla in ruoli angelici — Beatrice, Ophelia — tra il Cielo e la tomba con la potenza di un simbolo; mentre altre medium dello stesso ambiente permettono di restituire dopo millenni ad Astarti e Persefoni — riscoperte potenti sul nostro profondo — un più oscuro fulgore di culto, abissi e carne. Pensiamo alla bellissima Jane Burden, modella e musa di William Morris quale Ginevra o Isotta, ma divenuta per Rossetti Proserpina e Astarte Siriaca, Pia de’ Tolomei, Pandora e ancora Ginevra: impossibile pensare all’arte preraffaellita senza evocare la sua figura, circonfusa di elegante sensualità e insieme inafferrabile come certe fantasie del sonno. Pensiamo a Fanny Cornforth, tripudio di erotismo carnale e talora ctonio, compagna di Rossetti e per lui indimenticata Lucrezia Borgia, Rosamunda e Lilith, come per Edward Burne-Jones avatar della fatale strega Sidonia von Bork. E pensiamo ancora ad Annie Miller, musa di Holman Hunt e modella dell’Elena di Troia di Rossetti; ad Alexa Wilding, a sua volta per Rossetti immagine di Lilith; alla scultrice greca Maria Cassavetti Zambaco, per Burne-Jones volto di Venere, ma anche di Nimue intenta a imprigionare fatalmente il Merlino-pittore; a sua cugina Marie Spartali Stillman, pittrice straordinaria e a sua volta modella, che stregò Swinburne… Se le fallen women, le “donne cadute” rappresentano per l’Inghilterra patriarcale vittoriana un orizzonte in cui confermare voyeuristicamente i propri pregiudizi — donde quadri con fedifraghe cacciate, disperate suicide e altre allegre vittime di catastrofi sociali — con le Dee preraffaellite l’uomo può soltanto contemplare estasiato. E poco importa che i loro piedistalli rechino nomi celebri di miti e saghe, o invece si tratti di Dee innominate circonfuse di simbolo ed emozioni.

Il cinema ci ha ormai abituati al rapporto di identificazione e compenetrazione tra rappresentante e rappresentato, tra attore e personaggio: qualcosa che a seconda dell’intensità della prova professionale assume connotazioni più o meno radicali sul piano dell’immaginario collettivo. Spesso è il pubblico che fatica a scindere tra le due persone (nel senso proprio italiano e in quello latino di “maschera”); ma talora a vivere una simile ambiguità è lo stesso attore, posseduto dal ruolo. Se del resto ciò che l’attore porta in scena è un rito, l’idea antica che una maschera renda epifanie del dio (o demone) rappresentato svela una certa misura di verità, almeno psicologica. D’altra parte occorre rammentare che da sempre un rapporto almeno analogo è intercorso, in forma solo meno evidente per il grande pubblico, con i modelli — in genere le modelle — degli artisti: veri attori-ombra, che hanno informato silenziosamente desideri e inquietudini del tempo loro e di tutti i successivi, offrendo maschere indimenticate a figure-tipo. E proprio con l’esperienza preraffaellita tale rapporto d’incarnazione tra una modella-musa (magari artista a sua volta) e soggetti dell’immaginario acquista potenza nuova: dove l’ossessivo richiamo a un Femminile trasfigurato e numinoso, attraverso lo sguardo febbrile, adorante del pittore e la collaborazione con una serie di interlocutrici molto speciali, non offre semplici ritratti idealizzati di figure tradizionali o mitiche ma sorta di epifanie attive, momenti d’incarnazione perturbante grazie alle persone in carne e sangue delle modelle-medium. Ipostasi tese ora a lacerare il tessuto della realtà verso Cieli intravisti, tra lame di rimpianto e sacertà di medioevi ideali: ed è inevitabile pensare all’affascinante e tormentata Elizabeth Siddal, poetessa e pittrice oltrechè modella per l’intera Confraternita — da Walter Deverell a William Holman Hunt, da John Everett Millais allo stesso Rossetti che la sposò, con risultati per lei rovinosi. Di salute cagionevole, forse anoressica o piuttosto prostrata dall’uso di laudano, Lizzie Siddall sfavilla in ruoli angelici — Beatrice, Ophelia — tra il Cielo e la tomba con la potenza di un simbolo; mentre altre medium dello stesso ambiente permettono di restituire dopo millenni ad Astarti e Persefoni — riscoperte potenti sul nostro profondo — un più oscuro fulgore di culto, abissi e carne. Pensiamo alla bellissima Jane Burden, modella e musa di William Morris quale Ginevra o Isotta, ma divenuta per Rossetti Proserpina e Astarte Siriaca, Pia de’ Tolomei, Pandora e ancora Ginevra: impossibile pensare all’arte preraffaellita senza evocare la sua figura, circonfusa di elegante sensualità e insieme inafferrabile come certe fantasie del sonno. Pensiamo a Fanny Cornforth, tripudio di erotismo carnale e talora ctonio, compagna di Rossetti e per lui indimenticata Lucrezia Borgia, Rosamunda e Lilith, come per Edward Burne-Jones avatar della fatale strega Sidonia von Bork. E pensiamo ancora ad Annie Miller, musa di Holman Hunt e modella dell’Elena di Troia di Rossetti; ad Alexa Wilding, a sua volta per Rossetti immagine di Lilith; alla scultrice greca Maria Cassavetti Zambaco, per Burne-Jones volto di Venere, ma anche di Nimue intenta a imprigionare fatalmente il Merlino-pittore; a sua cugina Marie Spartali Stillman, pittrice straordinaria e a sua volta modella, che stregò Swinburne… Se le fallen women, le “donne cadute” rappresentano per l’Inghilterra patriarcale vittoriana un orizzonte in cui confermare voyeuristicamente i propri pregiudizi — donde quadri con fedifraghe cacciate, disperate suicide e altre allegre vittime di catastrofi sociali — con le Dee preraffaellite l’uomo può soltanto contemplare estasiato. E poco importa che i loro piedistalli rechino nomi celebri di miti e saghe, o invece si tratti di Dee innominate circonfuse di simbolo ed emozioni.

Non sorprende che le reazioni dei vittoriani di fronte a tali opere risultino tanto perplesse e magari indignate. E che la recezione tenda a enfatizzare gli aspetti allarmanti: è da questo terreno, in fondo, che la letteratura vede sorgere vampire gentili come Carmilla, che ricorda Lizzie Siddall, o enigmatiche predatrici alla Rossetti come le tre spose del castello Dracula. Al posto della freccia di Amore che apre il cuore, Venus Verticordia prende a brandire un paletto. E del resto il lugubre episodio dell’autunno 1869 ci riporta in tema: quando cioè un manipolo di amici, per recuperare allo straziato Dante Gabriel un volume di poesie sepolto nella bara di Lizzie sette anni prima, sventolando il permesso per l’esumazione penetra nottetempo nel cimitero di Highgate. Il corpo è trovato quasi intatto, dirà Howell agente del Nostro, e i capelli ramati della defunta, cresciuti nella bara, ormai la invadono. Sia vero o meno, l’episodio ispirerà probabilmente il racconto di Stoker The Secret of the Growing Gold — con le chiome della morta che irrompono di sotterra — e le stesse scene di Dracula ambientate in un cimitero londinese che ad Highgate assomiglia parecchio. Ma qualcosa del manoscritto sarà difficile da leggere: un verme se n’è nutrito, a proclamare come nelle febbricitanti fantasie sul preistorico worm l’inesorabile ministero del tempo per conto della Dea.

[Continua -]