di Girolamo De Michele

Questo testo è l’introduzione a Filosofia (Ponte alle Grazie, Milano 2011, pp. 390, € 16.80), all’interno della collana “I corsi di sopravvivenza” (qui la scheda editoriale)

1. A che serve la filosofia?

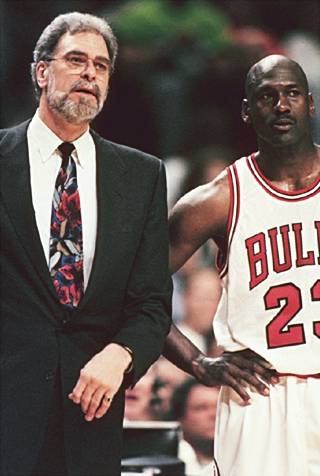

Se seguite il basket americano, non potete non sapere chi è Phil Jackson. In ogni caso, basterà sapere che è l’allenatore che ha vinto più titoli di ogni altro: ben 11, 6 con i Chicago Bulls e 5 con i Los Angeles Lakers (più 1 nelle serie minori e 2 come giocatore). Phil Jackson ha l’abitudine di distribuire libri di filosofia ai suoi giocatori, e di leggere pagine dei filosofi negli spogliatoi, mentre altri ripassano gli schemi prima della partita; tra i suoi libri preferiti ci sono Così parlò Zarathustra di Nietzsche, l’Etica Nicomachea di Aristotele e Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta di Robert Pirsig. Perché regala ai campioni che allena libri di filosofia? Perché, sostiene Phil Jackson, la filosofia ti aiuta a capire che nel mondo esistono anche gli altri: “gli altri” è un concetto importante in uno sport di squadra nel quale non puoi vincere da solo, neanche se sei il miglior giocatore del mondo.

In effetti quello che rende Phil Jackson un grande allenatore è proprio questo: spesso ha allenato i migliori giocatori del mondo (Michael Jordan, ad esempio), o giocatori che si credevano tali (Shaquille O’Neal o Kobe Bryant, ad esempio), ed è riuscito a farli giocare all’interno di un gruppo, e non da soli.

Salutiamo Phil Jackson, e teniamoci le sue parole.

Salutiamo Phil Jackson, e teniamoci le sue parole.

Cosa vuol dire: “nel mondo esistono anche gli altri”? In che senso “gli altri” è un concetto? Che cos’è un concetto? E soprattutto, a cosa serve la filosofia (a parte vincere il campionato NBA)?

Dire che esistono “gli altri” non è una cosa banale: c’è un’intera visione del mondo dentro la parola “altri”. Chi sono gli “altri”? Sono tutti quegli esseri viventi che condividono, o partecipano, a una essenziale qualità o caratteristica che io trovo dentro me stesso? In questo caso, chiameremo questa caratteristica “umanità”, e da essa faremo derivare determinati diritti che definiremo inviolabili. O forse no, se troveremo questa caratteristica anche in altri esseri viventi non-umani: e allora estenderemo il concetto di “diritto inviolabile” anche agli animali, ai quali non saremo liberi di fare tutto ciò che ci piace (ad esempio torturarli nei laboratori, infliggere loro crudeltà, farne dei portatori di pelliccia a nostra disposizione, addirittura fare del cibo a nostra disposizione). Come vedete, per costruire la parola “altri” e dotarla di senso bisogna compiere molte operazioni mentali, ciascuna delle quali è in rapporto con un determinato comportamento pratico.

Oppure potremmo pensare che “gli altri” siano qualcosa che precede la scoperta della nostra identità, e che quindi in qualche modo noi siamo quello che siamo in conseguenza dell’esistenza di “altri”: siamo quello che siamo per effetto della società nella quale nasciamo, o della famiglia (delle figure familiari, o almeno di alcune, che ci hanno dato una “educazione”), dei modelli che ci siamo, volontariamente o meno, scelti, o di qualcuno che ha determinato decisivi cambiamenti nella nostra personalità. In questo caso gli “altri” non sarebbero un’estensione del nostro Io (un passaggio dall’“Io” al “noi”), ma al contrario un’interiorizzazione degli “altri” in noi (dal “noi” all’“io”, più o meno). In questo caso il concetto di “umanità”, o di “essere vivente” portatore di diritti inviolabili e inalienabili è più ampio del precedente: negli “altri” potrebbero esserci caratteristiche che non sono presenti in noi, e non saremo autorizzati a escludere certi esseri viventi solo perché in loro non troviamo ciò che riteniamo essenziale per definire la nostra identità.

Questi esempi (che non esauriscono il concetto di “altri”) ci mostrano come funziona un “concetto”, che è lo strumento fondamentale dei filosofi. Il concetto è una parola che non si limita a nominare un determinato oggetto (come “casa”, “martello”, “calamaio”), ma un insieme di significati complessi, che tutti insieme comportano una concezione del mondo. Il concetto funziona come il confine di una regione sulla carta geografica: è una linea che, più che separare questa regione da un’altra, indica cosa diverse regioni hanno in comune, e mette quindi in contatto regioni e territori che non confinano tra loro. Ma attenzione: non facciamo l’errore di credere che i filosofi si distinguano dagli altri esseri umani perché possiedono una visione del mondo. Ogni essere umano ha una visione del mondo che orienta le sue azioni e dà un senso a quello che fa: può non esserne consapevole, ma ce l’ha; può essere fondata su una nozione errata (ad esempio che non ci sia nulla al di là delle colonne d’Ercole, o che la Terra sia il centro dell’universo), ma ce l’ha. Ogni uomo è quindi, potenzialmente, filosofo, e la filosofia è l’espressione dell’umanità, cioè della possibilità di usare la ragione per inserire ogni singolo particolare dentro un disegno più ampio. Rispetto a questa possibilità, il filosofo fa una cosa che lo caratterizza: esprime questa complessità con un “concetto”. Il matematico fa la stessa cosa, ma non usa i concetti: usa piuttosto i numeri, o le funzioni. L’artista fa lo stesso, ma usa le percezioni — meglio: quella particolare relazione che esiste tra la percezione e la sua elaborazione in un oggetto artistico. Il filosofo, quindi, non è in alcun modo superiore all’uomo di scienza o all’artista: fa una cosa peculiarmente diversa, ma non per questo migliore o peggiore. Dà risposte, con i suoi concetti, a domande a cui l’arte o la scienza non rispondono, ma deve (o dovrebbe) sapere che ci sono domande alle quali il filosofo non riesce a rispondere, o almeno non tanto bene quanto lo scienziato o l’artista. Ci sono stati periodi in cui i filosofi davano più risposte, o risposte più complete, dei loro colleghi uomini di scienza e arte, altri in cui accadeva il contrario: nel Seicento, ad esempio, la scienza di Galileo e Newton spiegava il mondo molto più della filosofia di Descartes e Hobbes.

2. La filosofia e l’arte di creare il buco

Il filosofo che elabora un concetto è un po’ come il calciatore che fa una giocata. I calciatori (o i cestisti, ecc.) possono essere divisi in tre categorie. Ci sono quelli che fanno ciò che noi che siamo sugli spalti faremmo (così crediamo, almeno), al posto loro: vedono un buco che vediamo anche noi e lo attraversano, o ci fanno passare il pallone. Poi ci sono quelli che vedono un buco che a noi sfuggiva, un buco che noi gente comune vediamo solo al ralenti, in televisione, o addirittura con la moviola, ma che a occhio nudo non si vedeva. Poi ci sono i geni: quelli che il buco lo creano. Maradona o Baggio che partono da centrocampo contro la difesa schierata e hanno già visto dove passeranno, Platini che ha capito come si muoveranno compagni e avversari prima di impostare l’azione, Johan Cruijff che si lancia contro gli avversari e sembra attraversarli o sorvolare le loro gambe tese, il pallonetto di Pelé nella finale del 1958.

I concetti filosofici sono come le giocate dei giocatori. Ci sono quelli che esprimono ciò che l’opinione corrente pensa, che aiutano la pubblica opinione a trovare le parole per esprimere il senso comune: nel primo Novecento Croce e Gentile in Italia dicevano ciò che tutto sommato l’opinione corrente voleva sentirsi dire, e questo faceva di loro filosofi di fama; la loro arretratezza, rispetto al panorama filosofico europeo, esprimeva l’arretratezza dell’Italia del primo Novecento. Lo stesso vale, nell’età vittoriana, per Herbert Spencer, con il suo “darwinismo sociale”: una lettura scorretta di Darwin, che esprimeva bene la mentalità imperialista britannica. Erano filosofi che non aggiungevano nulla di nuovo a ciò che del mondo si sapeva, e non a caso oggi non li si considera più importanti (anche se c’è chi, senza rendersene conto, continua a pensare come loro).

Poi ci sono quelli che esprimono qualcosa di nuovo, di mai visto o concepito. Per effetto dei loro concetti il mondo cambia, perché del mondo vediamo e comprendiamo qualcosa che fino ad allora ci era ignoto. I loro concetti durano finché hanno qualcosa di nuovo da dire, ma prima o poi (parliamo di secoli, beninteso) smettono di stimolare la nostra mente.

E infine, ecco i grandi filosofi, i cui concetti continuano a produrre novità, conoscenza, comprensione: ci sono concetti (le “idee” di Platone, l’“intelletto produttivo” di Aristotele, la “gioia” di Spinoza, il “divenire” di Eraclito, gli “atomi” di Lucrezio, il “nichilismo” di Nietzsche, la “ragione riflettente” di Kant, l’“arido vero” di Leopardi, la “dignità umana” di Pico della Mirandola, la “sincerità” di Montaigne, la “merce” di Marx) che sono uno scrigno del tesoro che sembra non esaurirsi mai.

Nei libri di filosofia si parla soprattutto di loro, e a giusta ragione: ma non dovremmo mai dimenticare che ciascuno di loro aveva intorno a sé filosofi del primo e secondo tipo — e scienziati, e artisti, e uomini di Chiesa e di Stato, e gente comune — con i quali si confrontava, discuteva, affinava i propri concetti. Non a caso la filosofia occidentale nasce nelle città, cioè nella polis greca; e le città erano fatte non di luoghi chiusi e privati, ma di spazi aperti e pubblici: piazze, porticati, giardini, accademie, licei. Spazi abitati talvolta persino da donne (persino da prostitute!): la filosofia nasce pubblica.

I grandi filosofi sono come i monumenti del passato: costruiti nel passato, sono ancora davanti a noi. Attraversano il tempo in un eterno presente, come il Colosseo che costringe l’autobus (che non esisteva quando fu costruito) a girarci intorno: è contemporaneo degli imperatori come della Roma odierna.

Però ci sono anche monumenti come il Partenone: sono stati costruiti in un certo modo, ma di loro oggi restano solo dei frammenti. L’esplosione di una polveriera, i furti di materiale, gli archeologi che hanno scrostato le tracce di colore perché volevano che i marmi fossero bianchi, eccetera: non più l’intera costruzione, ma solo le rovine stanno davanti ai nostri occhi. Ci sono sistemi filosofici che sono stati un monumento, e dei quali oggi resta solo qualche colonna, bella abbastanza da giustificare un viaggio per andare a vederla. Un esempio è Hegel: nell’Ottocento il suo sistema filosofico sembrò a molti la sintesi definitiva, una gigantesca costellazione nella quale ogni cosa aveva un posto e una ragione di essere. Oggi di quel monumento resta qualche frammento: il concetto di “amore”, il “rapporto servo-padrone”, il conflitto “cuore-ragione”; ma non il concetto fondamentale, la “dialettica”. Questa, per inciso, è una delle ragioni per cui in questo libro non c’è un capitolo su Hegel. Diciamo, per completare questo paragone, che ci sono sistemi filosofici che sono come torri costruite mattone su mattone, l’uno sull’altro: se anche un solo mattone viene tolto alla costruzione, l’intera torre precipita. E ci sono sistemi costruiti come un tempio greco: prima le colonne, cioè un certo numero di basi, poi il frontone e tutto il resto. Se il tempio crolla, resta pur sempre qualcosa da ammirare. E poi ci sono i sistemi che non crollano.

I monumenti filosofici, come quelli reali, hanno dunque un tempo tutto loro: erano presenti nel passato, ma lo sono ancora, e probabilmente saranno ancora presenti quando noi non ci saremo più. Ogni filosofo si confronta col proprio tempo, e in qualche modo lo esprime: ma anche, e forse ancor di più, si confronta con i grandi del passato. Non c’è filosofo che non sia costretto a fare i conti con Platone e Aristotele, in qualche modo a scegliere tra i due; sembra quasi che Platone e Aristotele abbiano determinato alcune alternative basilari, rispetto alle quali si è platonici o aristotelici: ad esempio, se la filosofia debba spiegare perché il mondo è così com’è (Aristotele, ma anche Hegel) o debba pensare la possibilità di un mondo diverso da quello presente (Platone e Deleuze, ma anche Kant e Marx). Non c’è filosofo serio che non abbia attraversato, non importa se per allontanarsene o piantarvi la tenda, quei territori ancora non del tutto esplorati che sono i cosiddetti “classici”. Il passato non svanisce, ma coesiste col presente, come quegli strati geologici che troviamo sotto lo strato del presente: il tempo filosofico è un tempo non storico, ma stratiforme. Questo vuol dire che la filosofia è una cosa molto diversa dalla storia della filosofia, nella quale i filosofi sono infilati come grani di un rosario e la conoscenza si svolge dal più antico al più recente: col risultato di rendere inspiegabile il perché alcuni tra i più grandi (e secondo molti i due più grandi) sono stati i primi. La storia della filosofia è un’aberrazione che rischia di uccidere la filosofia, a meno che non sia una semplice scala che consente di superare il muro dell’ignoranza: una volta conosciuti i filosofi e i loro concetti, questa scala va gettata via.

Un altro cattivo concetto è quello dell’oggettività della conoscenza: che sia possibile ricostruire il pensiero di un autore in modo “oggettivo” è impossibile, perché chi lo ricostruisce (in questo caso noi) vive e pensa in un altro tempo e in un altro mondo, e non solo il mondo, ma anche la mente umana si evolve: è la grande scoperta del napoletano Vico, il primo filosofo capace di pensare un concetto fondamentale come “infanzia” accanto a quello di “mente”. Ma lo stesso Vico ci ammonisce, con le sue opere, a evitare quell’errore (la “boria dei dotti”) che consiste nel crederci superiori ai nostri predecessori solo perché veniamo dopo e abbiamo (o crediamo di avere) scoperto alcuni loro errori. Nel leggere i filosofi (ma lo stesso vale per ogni prodotto dell’ingegno umano) dobbiamo cercare di far coesistere due dimensioni temporali tra loro incompatibili: cercare di pensare con la loro mente, di pensare come loro pensavano, ma al tempo stesso pensarli come presenti, perché rispondono a domande che noi oggi ci poniamo, ma che essi non si posero. Oggi che la medicina scopre affascinanti possibilità derivanti dalle cellule staminali, il concetto di “possibilità” che Giordano Bruno vedeva nella materia vivente (e che gli derivava dal greco Anassagora) ci sembra attualissimo: al suo tempo, fu giudicato irrilevante a fronte delle cosiddette eresie di cui il suo pensiero era pieno, e che gli costarono il martirio sul rogo ad opera dell’Inquisizione.

3. Un mestiere pericoloso

La morte di Giordano Bruno ci ricorda un altro aspetto della filosofia: che è, come recita il titolo di un bel libro di Luciano Canfora, un mestiere pericoloso. Non è una costante, non sempre è così (grandi filosofi sono stati servili e sottomessi al potere), ma capita che con il solo uso del pensiero alcuni filosofi abbiano conosciuto la galera e l’esilio e abbiano rischiato, e a volte perso, la vita: Democrito, Anassagora, Protagora, Socrate, Platone, Seneca, Ipazia, Boezio, Sigieri di Brabante, Dante Alighieri, Guglielmo di Ockham, Niccolò Machiavelli, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Giulio Cesare Vanini, Karl Marx, Giuseppe Mazzini, Antonio Gramsci, Camillo Berneri, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Günther Anders, Karl Löwith, Evgenij Bronislavovič Paukanis, Emmanuel Lévinas, Toni Negri, Paolo Virno, Ramin Jahanbegloo (e molti altri ancora) hanno conosciuto la persecuzione, l’esilio, e anche la morte. Non sempre hanno cercato la persecuzione, ma l’hanno subita. Com’è possibile che il potere politico e religioso abbia sprecato tempo, risorse ed energie per perseguitare non azioni, ma parole? Che abbia incarcerato i corpi per impedire i concetti? La risposta è nel fatto che i concetti non sono “cose” né parole; non sono degli “stati di fatto”, ma delle possibilità. La filosofia (come l’arte o la matematica) serve a capire la realtà di ciò che è possibile; aiuta a comprendere che è “reale” non solo quello che ci sta davanti (la parola “oggetto”, dal latino ob-jectum, significa per l’appunto questo), ma anche ciò che potrebbe essere, ma ancora non è. E dunque che non c’è un solo mondo, ma diversi mondi; che le cose hanno una ragione, e spesso più d’una, per essere come sono, ma potrebbero essere diverse da quel che sono; che gli “altri”, ad esempio, non sono solo delle realtà, ma dei mondi possibili. Il che, in genere, non piace a chi detiene il potere. In questo senso la filosofia può salvarci la vita: non è detto che ci riesca, ma può farlo.

4. Ma che cos’è la filosofia?

Mi rendo conto di avere, finora, parlato di cosa fa la filosofia, ma di non avere ancora detto cos’è. Un po’ di pazienza, c’è ancora qualcosa che devo spiegarvi.

I filosofi usano i concetti, abbiamo visto. Ma i concetti non sono tutto.

Chi pronuncia i concetti? I filosofi? No, non sempre, e in realtà mai.

Il primo testo filosofico di cui disponiamo nella sua interezza è quello di Platone. Ma Platone, in tutti i suoi libri (che sono, tranne uno, dialoghi) non c’è mai. L’unica volta in cui il nome “Platone” compare nei dialoghi è, ironia del filosofo, per dire che “Platone era malato”, e dunque non c’era (non era presente alla morte di Socrate). Chi parla nei dialoghi platonici, allora? Un personaggio di nome “Socrate”. Che, come vedremo, non è il Socrate storico, ma un “personaggio concettuale”: una figura che permette a determinati concetti di esprimersi. Descartes mette in scena se stesso, raccontando come nel silenzio di una locanda bavarese nella quale soggiornò nell’inverno del 1619 abbia scoperto, rivolgendo l’indagine non all’esterno (nel mondo), ma al proprio interno, i fondamenti di una “mirabile scienza”, cioè il suo sistema filosofico. Anche in questo caso non è il Descartes storico, ma il personaggio-Descartes che ci parla; è poco interessante sapere se davvero in poche settimane Descartes abbia scoperto dentro di sé le basi di una vera e propria rivoluzione filosofica: molto più interessante è capire perché Descartes vuole rappresentare queste basi come “semplici” e “chiare”, tali da poter essere scoperte con una tranquilla meditazione, a condizione che niente e nessuno interrompa il filo del pensiero. In ogni sistema di pensiero agisce un personaggio concettuale: per riprendere la nostra metafora calcistica, il personaggio concettuale è il giocatore (nel senso del ruolo che ricopre in campo), i concetti sono le sue giocate.

E il campo? Il campo è l’insieme dei possibili ruoli e delle possibili giocate: possiamo pensarlo come un piano infinito, o del quale non vediamo i confini. È ciò che è presupposto in ogni discorso filosofico che un certo filosofo mette in scena attraverso i propri personaggi concettuali. I primi filosofi, come vedremo, sottendono a ogni discorso il “cosmo” (noi diremmo “il tutto”), e lo esprimono con le parole (cioè i concetti) di “natura” e di “logos”. Il “campo” di Spinoza è la “sostanza”, e cioè al tempo stesso “natura” e “dio”. Bergson pensa a un piano infinito che chiama “durata”, sul quale si svolge un’evoluzione creatrice che tiene insieme l’evoluzionismo di Darwin (quello vero, non la falsificazione di Spencer), la libertà, la possibilità di produrre sempre del nuovo, la memoria…

Bene, siamo arrivati al punto in cui posso dire cos’è la filosofia: è l’arte di pensare i concetti. Ma pensare può significare due cose diverse: io penso i concetti perché li creo, o perché essi esistono, e io li trovo. È curioso osservare che anche i matematici sono divisi sulla vera natura dei loro strumenti: per alcuni i numeri sono creazioni della mente, per altri esistono di per sé. Questi ultimi sono detti “platonici”, perché Platone credeva che tanto i numeri quanto i concetti esistessero indipendentemente dalla presenza di una mente che li scopre. Certo, non è facile pensare che qualcosa possa “esistere in senso non fisico”: cioè c’è, ma non è chiaro dove, e neanche come, visto che non ne abbiamo una percezione. Però è altrettanto difficile pensare, rispetto agli enti della matematica, l’altra cosa: se questi enti fossero creazioni della mente umana dovremmo poter ricostruire i processi logici che ci portano a crearli. Ma questo sembra essere possibile solo per la metà di questi enti.

Io, per conto mio, tendo a pensare che i concetti siano creazioni — la filosofia è quindi, d’accordo con Deleuze e Guattari, l’arte di creare i concetti; mentre credo che gli enti matematici esistano di per sé, d’accordo con i platonici, tra i quali uno dei più grandi è stato Kurt Gödel. Ma non ho la pretesa di chiarire questo dilemma, né credo che sia possibile una sua risoluzione “oggettiva”, “definitiva”: limitiamoci ad annotare che le due possibilità (quella platonica e quella costruttivista) hanno pari dignità.

Anche perché quella che a noi, uomini e donne del terzo millennio, potrebbe apparire la risposta “giusta” potrebbe essere destinata alla confutazione in un prossimo futuro. Einstein, che di fisica qualcosa doveva capirne, diceva ai suoi studenti: quello che io oggi vi scrivo sulla lavagna, domani la natura lo cancellerà. È un aforisma che dovrebbe essere fatto proprio da ogni onesto studioso di filosofia: accettare la possibilità che ciò che appare giusto oggi non sia necessariamente destinato a esserlo per sempre è più facile che pretendere di fondare in modo infallibile i nostri ragionamenti.

5. Il codino del barone di Münchhausen

Quello del fondamento è un bel grattacapo. Pensare che un fondamento possa fondarsi da sé è un errore logico: è come credere al barone di Münchhausen che racconta di essersi salvato dalle sabbie mobili tirandosi per il codino (se stesso e il proprio cavallo, per dirla tutta).

Quello del fondamento è un bel grattacapo. Pensare che un fondamento possa fondarsi da sé è un errore logico: è come credere al barone di Münchhausen che racconta di essersi salvato dalle sabbie mobili tirandosi per il codino (se stesso e il proprio cavallo, per dirla tutta).

Per fondare un ragionamento (prima possibilità) ho sicuramente bisogno di una solida base. Ma questa base non dovrà a sua volta essere fondata? E non dovremmo fondare il fondamento del fondamento… e così all’infinito? Ma un ragionamento che si avvita su se stesso all’infinito non porta da nessuna parte.

Allora (seconda possibilità) posso fondare il mio ragionamento su principi dei quali non dubito per principio. Il che nella vita quotidiana succede spesso (ad esempio quando decidiamo di fidarci di un amico: non esiste la prova scientifica dell’affidabilità degli amici). Ma è una scelta di fede, non di ragione: posso crederci, ma non è un fondamento, è una presa di posizione.

Infine (terza possibilità) posso accettare una determinata teoria perché le sue conseguenze sono dimostrabili, o utili, ecc. Il che comporta un paradosso: le conseguenze legittimano le cause, e le cause legittimano le conseguenze. È un ragionamento circolare, un errore logico detto “petizione di principio”.

E allora? E allora posso sfuggire a questo “trilemma di Münchhausen” accettando la terza possibilità, ma con una importante variazione: la teoria che accetto come vera, la accetto provvisoriamente, in attesa che qualcuno o qualcosa ne produca, o dimostri, una migliore. Come Einstein, insomma. Il che sembra prefigurare una ricerca infinita. Il filosofo, “amico del sapere” (philo-sophia in greco significa proprio questo), è destinato a una ricerca infinita?

Platone racconta in forma di mito di quando gli esseri umani erano composti da due corpi, due teste, quattro braccia e quattro gambe, due sessi. Troppo caotici per sopravvivere: così gli dèi li divisero. Da allora in poi ciascuno di noi è alla ricerca di quella metà che ci manca: cerchiamo qualcosa perché non l’abbiamo. Essere amici, o amanti, del sapere significa forse questo? Cerchiamo il sapere perché ne siamo privi? Forse sì. E lo troveremo mai? Tutti noi, o soltanto alcuni? E se sì, cosa faremo, dopo averlo trovato?

Per il momento limitiamoci a capire che cercare può essere un compito senza fine. Che porre le domande è forse più importante del trovare le risposte. Che, come scriveva Jack Kerouac, l’importante è partire, non importa per dove.

6. Jackpot filosofici

Qualche avvertenza, prima di chiudere questa introduzione.

Questo non è un manuale, né una storia della filosofia, anche se per renderlo comprensibile a chi la filosofia non la conosce ho scelto di seguire un ordine cronologico. Il che vuol dire: non c’è tutto quello che in una storia della filosofia dovrebbe esserci. Ci sono salti, a volte anche di un certo rilievo. Mancano grandi filosofi (per fare tre nomi, Tommaso d’Aquino, Heidegger ed Hegel: in realtà non sono del tutto assenti, ma non hanno un proprio spazio autonomo), ma ci sono studiosi come Leopardi e Camus, che in genere non sono considerati filosofi (e invece secondo me lo sono); c’è un personaggio letterario, Cyrano de Bergerac (che pure è esistito davvero); c’è un narratore contemporaneo, David Foster Wallace (e degli esistenzialisti considero più i narratori che i filosofi, per buona misura). La ragione di queste scelte? Beh, se avete letto bene la copertina, sapete che questo è un Corso di sopravvivenza. I presenti e gli assenti sono, o non sono, qui in base allo stesso principio: questo autore può, in qualche modo, (aiutare a) salvarmi la vita (o almeno la vita della mente)? O, per dirla con David Foster Wallace: questi autori possono, leggendoli, provocare la stessa scintilla che scatterebbe nella vostra mente se faceste un jackpot, o farvi crollare giù dal divano in ginocchio davanti alla televisione, con i popcorn che volano dappertutto e la moglie che accorre preoccupata, come accadde a Wallace davanti a una giocata tennistica di Federer? Sentite il tintinnìo della cascata di monete? Sentite un brivido che vi percorre tutto il corpo mentre la vostra mente si illumina?

Qualcuno, leggendo l’indice, si chiederà: che fine ha fatto il medioevo? Sembra che non ci sia: invece c’è. È disseminato qua e là: prevale l’ordine tematico sull’ordine cronologico. Il che è anche un suggerimento di lettura: provate a leggere, ad esempio, Agostino non tra i neoplatonici e la Scolastica, ma assieme a Freud, e vedrete l’effetto che fa.

In secondo luogo, non troverete una bibliografia, e neanche delle note. Questa non è la summa del sapere filosofico, e neanche l’esposizione della mia filosofia (altrimenti ci trovereste, assieme a David Foster Wallace, Bacon — il pittore — e Kubrick, che nella mia libreria sono l’uno accanto agli altri). Ha lo scopo di indicarvi un viaggio, che molti di voi non intraprenderanno, e altri (spero molti, più dei primi) no. Lungo quel viaggio troverete le bibliografie, le note, ecc. E non troverete quasi mai la biografia dei filosofi: con rare eccezioni (Bruno, Nietzsche, Agostino) la vita dei filosofi non ci dice nulla di più di quanto non ci dicano già le opere. E quasi sempre le vite dei filosofi potrebbero riassumersi nell’espressione “nacque, visse, morì”. I filosofi non hanno (quasi mai) vite avventurose o romanzesche che giustifichino il tempo sottratto alla lettura dei loro testi.

In terzo luogo, lo stile di queste lezioni: che è parte integrante delle lezioni, e non un artificio per indurvi alla benevolenza. Molti anni fa, incaricato di scrivere un articolo su una certa corrente filosofica, intitolai lo scritto Le discese ardite e le risalite: apriti cielo! Mi fu rinfacciato di avere uno “stile pop”: era vero, l’avevo. La filosofia è stata raccontata, da un certo momento in poi, con un lessico da specialisti, un linguaggio privato che esclude immediatamente la maggior parte dei lettori. E si pretende che ciò di cui la filosofia deve parlare sia qualcosa di elevato, aulico: mica parlare della gente comune, delle cose quotidiane. Per alcuni anni ho condotto il Laboratorio collettivo di filosofia “John Belushi”, nel quale leggevamo e commentavamo, io e gli studenti (spesso poco più che sedicenni) testi molto complessi, e poi chiamavamo filosofi e studiosi per discuterne assieme: ma senza mai intrigarci nel lessico per addetti ai lavori. Lì ho capito che il carattere pop della filosofia è essenziale per salvare una disciplina che rischia di soccombere, soffocata dal marketing e dalle accademie, dalla pubblicità e dalla consulenza. E soprattutto dalla ripetitività e dalla noia. È passato più di un secolo da quando van Gogh cominciò a dipingere scarpe infangate, girasoli, mangiatori di patate: è ora che anche la filosofia si occupi di questi oggetti e parli quel linguaggio.

Rivedendo questo testo, mi sono reso conto di aver praticato una narrazione del tutto aliena dall’impostazione idealistica hegelo-crociana che in Italia continua a farla da padrone sui manuali, nelle storie della filosofia, nelle teste dei professori: come grida Frederick Frankenstein-Gene Wilder:

Non pretendo di aver pensato autonomamente tutto quello che qui è scritto. Anzi, è probabile che ogni singola frase abbia un padre putativo, del quale a volte sono in grado di riconoscere la mano, ma a volte no. Di sicuro devo molto al cosiddetto post-strutturalismo francese, ossia a Deleuze, Guattari e Foucault. In particolare, la lettura di Mille Plateaux e Le parole e le cose è stata ed è, per me, un continuo jackpot mentale. Altrettanto devo a libri, lezioni e conversazioni con Enzo Melandri, il cui capolavoro, La linea e il circolo, è il libro che mi ha salvato la vita. E poi, per le ricostruzioni storico-filosofiche, devo più di qualcosa a Blumenberg, Bodei, Gueroult, Negri, Vegetti.

Discutere con Stefano Bonaga ha prodotto più idee di tanti libri, e molto più piacere. Di Emil Cioran conservo l’ultima raccomandazione, nel settembre del 1989, e il cruccio di non averla seguita fino in fondo.

E infine due cari maestri. Filippo Mottolese ha suscitato, sin dalla prima lezione (era l’autunno del 1977), una fascinazione per la filosofia che non si è più spenta. Enrico Forni, ineguagliabile modello di sorridente umanità, ha rappresentato per me, in tutti i sensi, a shelter from pigs on the wing. Mi piace pensare che, in qualche modo e in qualche luogo, si siano potuti incontrare e abbiano potuto conversare. E chiedersi se sono venuto su bene, grazie a loro.